齐鲁学子的1977

由卫娟

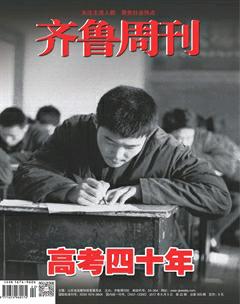

恢复高考,其实只是回到常识与传统,但在当时却是从疯狂走向正常、从禁锢走向开放、从停滞走向流动的关键一步。今年是恢复高考四十周年,此时再回望那一年,时代的意义与烙印似乎更加清晰。

贺立华:我和我的大学同学

贺立华,山东大学中文系77 级学生。1982年春毕业留校,历任助教、讲师、副教授、教授。

作为77 级中文系的学生,1978年贺立华入学时已29岁,是一个两岁女孩的父亲。这样的状况在当时并不稀奇。他们班的同学,最小的17岁,最大的33岁。而班长老贾,已是两个男孩的父亲。在“而立之年”才有机会接受高等教育的现实,让贺立华对大学时代的回味更多一份沉重。

提起当年的“艰苦”生活,贺立华回想起几个流传至今的故事:

“天天过年”的故事

A是我们班里最小的同学,家在菏泽农村,有六七个兄弟姐妹,家境贫寒,突然每天都能吃上白面馒头了,而且菜里还有肉,不禁大为感慨 这不是天天过年嘛!此言成为每次聚会必提经典。在A十几年的记忆中,吃肉是只有过年才能发生的情景。

捡鞋子的故事

B也来自农村,家里有两个孩子。每月发了菜票,总是把菜票换成钱给老婆寄回去补贴家用。自己仅留下2块钱买点咸菜下饭。有一天,B忽然在垃圾箱里皮现了人家丢弃的两双鞋,一双皮鞋,一双凉鞋,大喜:这完全可以再穿嘛!赶紧拿到水管上冲一冲。自此,他天热了穿凉鞋,天冷了穿皮鞋,两双垃圾箱里淘来的鞋破了补、补了破,整整穿了4年,我愣是没见他穿过新鞋。

争着扫厕所的故事

当时山大77、78级共用一层宿舍楼,共用一个厕所。而每月打扫厕所可以挣30元钱。这是一笔让大部分同学眼红的收入。因为争取的人太多,两个年级只好一块开会讨论解决。最后各年级选出一名最穷的同学。他俩情况不相上下,只好两人一块打扫厕所。从此,在大家课余时间打球时,两位当选者就幸福地打扫起了厕所。每月各挣15元。

当时扫厕所的确是个肥差。我和当时的班长老贾也非常想干,但作为班干部,实在不好意思和同学争,只得另辟蹊径。当时没有统一的讲义和教科书,都是油印品。我们俩字写得可以,就先揽印刷厂刻钢板的活儿,刻一张5毛钱。每到别人课外活动时,我俩就哼哧哼哧地刻钢板,我一个星期能刻五六张,而班长老贾刻得快,不嫌累,一個周刻上10张没问题。这样下来,每个月能挣上个10多块钱补贴家用,恐怕老贾的手指上至今还有刻钢扳留下的老茧。没办法,老贾家中还有两个男孩儿需要抚养。到了秋天,老贾甚至在校园里收集落叶和树枝木块,带回家里烧火用。

从贺立华的语气中,听不出丝毫的抱怨,仿佛那样的生活是至美的赏心乐事。这样的一种蔑视苦难、苦中作乐的胸襟和情怀,是那个年代的人们所特有的。

贺立华认为,他们那一代是饱经苦难的一代,是觉悟的一代,也是有为的一代。饱经苦难、有所作为是不言而喻的,最值得一提的是他们的觉悟是从大学时代开始的。在他们入学时,极左的思潮尚未肃清,他们亲身经历了思想变革的阵痛。贺立华讲述了这样的故事:

刚入校时,不允许大学生跳舞,认为那是资产阶级的生活方式,到底大学生能不能跳舞,学生会专门为此事开会投票决定。学校一位领导在大会上讲:啊——有的同学说跳舞可以锻炼身体,我看你们到操场上拿着大扫帚扫扫地也很锻炼身体嘛!

“那时候,从上到下,反自由化的风气比较重。学生们写诗、办刊物也受到影响,我那时是《沃野》的主编,发的一些文章被认为有问题,被叫到办公室进行批评教育,我和杨争光等很多同学都受到不同程度的伤害。”

“那时的老师们也没有完全从极左的惯性轨道上停下来,他们对我们的批评是很真诚的。印象最深刻的是关于真理标准的讨论。我们就是从那时候学会了怀疑,学会了独立思考,尽管这种思考是非常痛苦的。”

贺立华认为,最能代表他们思想觉醒的是一位女同学的特立独行。至今,说起她的新锐和勇气仍令男生们击节叫好。那时是禁止谈恋爱的,而女生C则公然向几个自己比较喜欢的男生发出邀请,希望和他们聊一聊。学校让贺立华找C谈谈话,C听完贺的劝解后说:“老贺,你说得不对,我就是要主动,我要和每一个我认为不错的人主动接触,进行筛选。凭什么总是让女生等着男生来挑选?我们为什么不能挑男生?我就是要像做化学试验一样试验过多次,找出最佳方案。” 本来要对C进行帮助的贺立华反而被说服了。几天后,辅导员召开全班大会,严肃地讲,有些同学的什么什么样的恋爱观是不行的,全班人听得是鸦雀无声,忽听”啪”的一声,有人使劲地拍桌子,回头一看,C趾高气扬地站起来,昂首阔步地走出了教室,那种大无畏的精神震撼了在场所有的人。

“这4 年,我们过日子是苦的,但也有一种快乐,我们从思想灵魂上进行了一种蜕变,我们曾经是文革的参与者,否定过去,否定自己是痛苦的,但这让我们从一种严重的青春自恋情结中脱离出来,认识了自己,也认识了我们这一代人。”

毕玉平:从农民到“农民”

毕玉平,莱阳农学院77 级1班毕业生。毕玉平是货真价实的博士、教授,又曾漂洋过海去美国念了博士后,但他的同事说,毕玉平常常笑称自己依然是农民。作为农科院研究人员,下田的确是正常的工作。不过,这时的“农民”毕玉平,显然与1977年入学前的“农民”状态不可同日而语。

毕玉平77 年高中毕业后,因为无学可上,只好回家务农。回乡之后,毕玉平就被抽调到公社参加统一整修大寨田的工作。那时他个子很小,几乎推不动独轮车。每天早上6:30起床,唱着歌去工地,吃的是自带的干粮,住的是破庙,最高的享受是每天中午由公社供应一个将近一斤重的长条大馒头。就是这样在当时极其罕见和珍贵的大馒头,也没有让毕玉平适应高强度的体力劳动和贫乏的精神生活。三个月后,无休止的单调而繁重的体力劳动使毕玉平大病一场。

1977年10月21日,工地上的大喇叭宣布了恢复高考的消息。毕玉平说,获知消息后,工地上的青年们一下子散了心,都回家复习去了。毕当时没有辞工,毕竟考上考不上还是两可之间。当时毕工作的地方离母校不远,母校开了高考培训班,毕利用晚上去学习。当时辅导班里挤满了一屋子人,老师说,你们这些人里面能考上一个就不错了。

有一天,大队会计打电话来,告诉他考上了,毕玉平激动地一下子跳了起来,赶紧问什么学校,一听是莱阳农学院,兴奋就又打了折扣,因为毕玉平填报的是理工院校。

大学时代的生活标准至今毕玉平记忆犹新。早上中午是馒头,晚上吃窝头。生活费根据个人家庭状况,由学校提供6—15元不等。很多同学都能省出来接济家人,这对农村子弟来讲,真的是极为幸福的生活。曾经有人说,那时候最大的幸福就是戴着校徽走在大街上。毕玉平也享受到了众多羡慕的目光。一回到老家,村里人就会说,看人家,真能。

这样来之不易的上学机会,自然会被好好珍惜。因为学业优秀,毕玉平尚未毕业就被送到合肥中国科技大学进修。回校后做了一名老师,此后的经历在一般人看来,几乎是一帆风顺。

1984年,不甘沉寂的毕玉平考上了中国农大的研究生。毕业后,回母校又教了两年书,又报考了博士。1993年毕业后,被分配到山东省农科院工作。1999年6月赴美读博士后,2002年4月份又回到了国内,成为农科院作物所所长。一系列职务,让他在很多事情上拥有了更大的自由度。而这种充分实现自己价值的自由是从当年的高考开始的。

如果不上大学,毕玉平认为自己很可能会成为一个个体户或私营企业家。在他的家乡,几十万元户并不在少数。他们所享受到的物质生活质量并不比毕玉平差,很多人甚至住上了两层洋楼。

但是,毕玉平依然庆幸自己当年的选择。他说,有一些人不上大学也获得了成功,但那不代表一种趋势。最通俗地讲,人要见多识广。上大学,不在你可以学到多少东西,而在于给你指了一条路,人生应当怎么过,应该怎样奋斗。这种指引是非常重要的。大学给你提供了一个平台,一个圈子,这个圈子改变了你的思维,提供给你广阔的空间。

杨蕙馨:真正的学习从大学开始

杨蕙馨,山东大学经济系78 级学生,现为经济学博士,山东大学管理学院院长,山东省第一个孙冶方基金获得者。

杨蕙馨教授是典型的学者,为人相当低调。谈起专业之外的事情,语气平淡。说起多年前那场轰轰烈烈的高考,也是一派恬然。但从她对知识的不倦追求,一贯实事求是的严谨学术态度上,仍然可以感觉到她身上“78 级大学生”的烙印。

《齐鲁周刊》:杨老师,在进入大学前,您做什么工作?

杨蕙馨:那时候中学毕业就两条路:分配工作或下乡。我是1976 年高中毕业,被分到商店里做售货员,卖自行车,一个月赚20多元。

《齐鲁周刊》:您是怎样得知恢复高考的消息并决定参加高考的?

杨蕙馨:那时候一下子大家都知道了高考的消息,大家都考,我不在家,家里给报上名。当时有些下乡的同学,都不要工分,专门跑回城里来用几个月的时间复习。

《齐鲁周刊》:在这种情况下进入大学,一定是非常珍惜学习机会的。中山大学的许宁生教授回忆说,到毕业那天,老师宣布大家已经毕业分配了。当天晚上,大部分学生还是坚持去图书馆看书。他们班一共三四十个人,就有20 多个依然去了图书馆。

杨蕙馨:那时候的求知欲望是非常强烈的。很多年龄大的同学历经坎坷,真的是恨不得把失去的10 年补回来。对我而言,真正的学习是从大学开始的。我的大学前教育是在文革中完成的,那时候提倡“学生以学为主,兼学工、学农、学军……”而实际上,学工、学农、学军什么事都干,就是不读书。学校每天晚饭后用大广播喇叭播放“英语九百句”,我记得天很冷了,大家还是在外边风地里坚持收听。

《齐鲁周刊》:据说那时候大学特别热衷于听知名学者的报告?

杨蕙馨:是的,校园里对科学家、知名學者们是非常崇拜的,我记得有一次数学系请来某知名学者作报告,整个大教室里里外外挤满了人,去晚了根本没座位。这在当时是很普通的现象。

《齐鲁周刊》:你毕业时是1982 年,大学毕业生应该是非常紧俏的,为什么您马上报考了研究主?

杨蕙馨:那时候是计划经济时代,完全由国家分配,没有人能知道自己会被分到哪里,那时真怕被分到边疆去。当然了,我们念书的时候赶上了“科学的春天”,感觉到将来是要靠自己的能力和实力生存,确实感觉到将来不可能是“知识越多越反动”,感觉自己有必要多学一些。

《齐鲁周刊》: 您觉得,您和77年以前的工农兵大学生有何不同,现在的大学生和你们当年有何不同?

杨蕙馨:我们上大学就是去学习,而工农兵大学生当时的口号是“上大学、管大学、改造大学”。我们那时候大学生的自我管理能力比较强,很多人是66年的高三生,有丰富的社会经验。而且,我们学习的目标比较单纯,真的是为了提高素质和能力而学习,而现在的一些大学生学习的功利性非常强,为了考研,为了考证,看重功利性的结果。

《齐鲁周刊》:请设想一下如果您不上大学,今天会从事什么工作?

杨蕙馨:很难说,可能早就下岗了,或者干个体户了。