青铜时代宝兴的文化与社会

文/段渝 图/毛艳梅

青铜时代宝兴的文化与社会

文/段渝 图/毛艳梅

宝兴位于四川盆地西部边缘青衣江上游,东邻芦山,南毗天全,西连康定,北接小金,东北与汶川交界,全境群山叠嶂,河谷深切,是古代青衣江文化的重要发源地之一。

根据历史文献的记载和考古发掘资料,古代宝兴是徙人的主要分布地域,以宝兴为中心,形成青衣江流域徙青铜文化区,包括近邻的天全并波及大渡河流域今四川石棉县和汉源县等地,在古代中国西南地区的青铜文化中有着重要地位。

徙都故址

徙,音斯,在古文献里又写作斯、斯榆、斯都。《史记·西南夷列传》记载:“自巂以东北,君长以什数,徙、筰都最大。”徙与笮都相邻。在汉武帝元鼎六年设置的沈黎郡所辖之县中,目前可以知道的有青衣、严道、徙、牦牛四县,徙为其中之一,东汉、蜀汉因而不改,晋时改名徙阳。据文献和学者考证,汉代徙县故址在紧邻宝兴的四川天全县始阳镇。结合考古资料分析,今天全、宝兴一带都是徙人的分布区,与天全、宝兴相邻的大渡河流域的石棉和汉源也是徙人的分布区,而文献所载汉代居住在今四川凉山州西昌一带的徙人,原来是从天全、宝兴迁徙而去的。

徙人是羌族的一支。《续汉书·郡国志》“蜀郡属国”下载:“汉嘉,故青衣。”《水经·青衣水注》载:“(青衣)县,故青衣羌国也。”《华阳国志·蜀志》说汉初吕后时“开青衣”,即包括徙在内。同书又说武帝天汉四年于故沈黎郡置两部都尉,“一治牦牛,主外羌;一治青衣,主汉民”,徙属外羌之列,应为牦牛种青衣羌,所以青衣江又称为羌江。

徙人青铜文化的考古发现

青衣羌古街

徙人青铜文化的遗存主要发现于位于青衣江流域的四川宝兴县,重要的发现有宝兴汉塔山、宝兴陇东和宝兴县城关及城郊等三处墓地,另外在属于大渡河流域的石棉县和汉源县也各有一处墓葬群发现。兴县城西八公里的瓦西沟口发掘了7座石棺墓,出土器物20余件。这批墓葬无底有盖,分布密集,其中5座为西汉时期的石棺墓,出土铜剑、铜小刀、海贝等;另2座为东汉时期的石棺墓,出土铁刀、铁镰、铁钩等 。

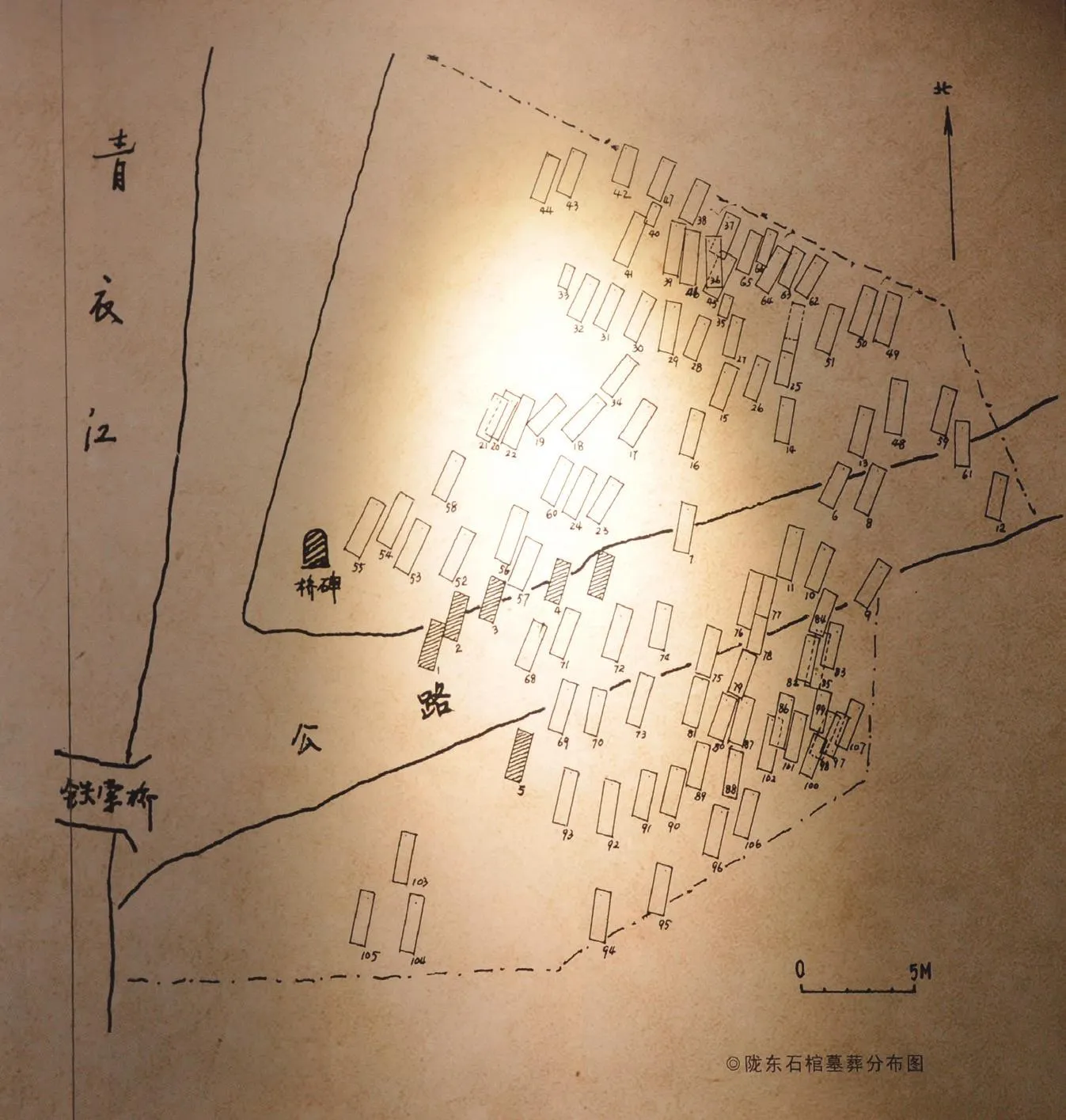

◆ 四川宝兴县陇东石棺葬群

四川宝兴县陇东乡老杨村是西邻青衣江的一片台地,1985年,四川省文管会和宝兴县文化馆在该处发掘了103座古墓葬,其中有石室墓11座,砖室墓14座,砖石墓14座,土坑墓62座,土坑木棺墓1座,瓮棺葬1座。这批墓葬分布密集,排列错乱,葬式基本为仰身直肢,有少量屈肢葬,出土的器物有陶器、铜器、铁器、骨器几类,陶器有饰螺旋纹的双耳罐、乳突罐、鼓腹罐、釜等;铜器有釜、盘和一些小饰品;铁器有剑、矛、小刀等。发掘者认为这批墓葬的时代约在东汉时期 。

◆ 四川宝兴县城关及城郊墓葬群

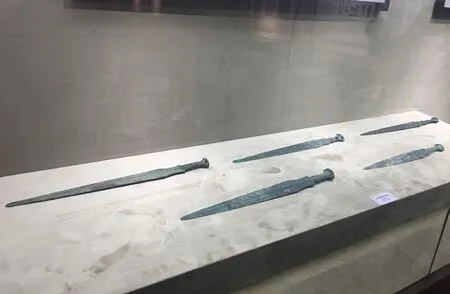

1973年至1976年,宝兴县文化馆在宝兴城关及城郊发掘了5座土坑墓。出土了一批青铜器,有剑、刀、镞、鍪及扣饰等装饰品,发掘者认为墓葬的时代应为西汉初期 。

◆ 四川宝兴县瓦西沟口墓葬群

20世纪80年代,宝兴县文化馆在宝

◆ 四川宝兴县汉塔山土坑积石墓群

1991年,四川省文管会等单位在雅安市宝兴县城西北约20公里的陇东乡汉塔山发掘了65座土坑墓。这批墓葬均系小形土坑墓,布局密集,规格相近,无棺无椁,墓表积石是这批墓葬主要的特征。墓室不夯不筑,尸骨与遗物直接放入墓穴内,以土石回填至坑口,再以石块堆积于墓表。葬式主要为仰身直肢葬,有个别的二次捡骨葬和屈肢葬。共出土陶器 164件,铜器 253件和少量石器、装饰品等。陶器以深腹罐、圜底釜为主,有单耳罐、碗、盏、杯钵等;铜器有剑、矛、戈、刀、镞、盆、鍪、凿、带钩、镜、马节约、轮形饰、泡钉等。发掘者认为这批墓葬的时代“当属战国中期至晚期,其下限也可能延至秦。”

①辫索纹单耳铜鍪

②四耳衔环青铜洗

④山字格螺旋柄青铜剑

③珑东石棺墓葬分布图

◆ 四川汉源县大窑石棺葬

1979年,汉源县文化馆在汉源大树堡大窑发掘了1座石棺葬。该墓葬用若干天然板岩片砌成墓室,墓室无底有盖,尸骨不存,故葬式不明。出土陶器有鼓腹平底罐与单口双联罐。发掘者认为该墓的时代“约当中原的秦汉之际或更早一些。”

◆ 四川石棉县永和乡土坑墓

石棉县永和乡墓群位于大渡河南岸的一处台地上。1993年,四川省文管所和石棉县文管所在该处发掘了3座土坑墓。墓葬皆为长方形竖穴土坑,都是单人葬,有仰身直肢和俯身直肢两种葬式。出土器物150件,主要有陶器、铜器、骨器等。陶器有碗、罐、釜等;铜器有剑、矛、钺、刀、镞、锥和泡钉等装饰品。其年代,发掘者认为这批墓葬的时代“属战国中晚期”。

徙人文化受巴蜀文化影响深刻

⑤陶器

宝兴徙人故地青铜文化的主要特点是,墓葬为石棺葬和土坑墓,其中土坑墓的数量多于石棺葬,但土坑墓中出土的器物与石棺葬中出土的器物完全一致。这种现象不但在徙故地存在,在西南夷地区许多石棺葬分布区也同样存在,如云南巧家县城、剑川鳌凤山、昌宁坟岭岗等处墓葬。徙故地出土的器物以铜器中的三叉格剑、曲柄剑、泡钉、短柄镜、轮形饰和马具和陶器中的双耳罐最有地方特点,特别是宝兴陇东出土的带有三短足和牛羊头附加堆纹的双耳罐,不同于其他地区,地方特色最为突出。徙故地的这种以三叉格剑、曲柄剑、泡钉、短柄镜为主要元素的青铜器组合在川西山地、川西南、滇西北和滇西也普遍存在,反映出宝兴徙人与西南广袤区域内的各种青铜文化有着十分密切的联系。

迄今在徙故地发现的几处墓葬群除发掘的规模都不大,最重要的是宝兴陇东和汉塔山两处。这两处墓地的墓葬虽然分布较为密集,但少有叠压打破关系,说明墓地的使用时间不长,而在西南夷地区大型墓地中的墓葬是否存在密集的叠压打破关系与该族群的生业方式有着直接的关系。凡从事农耕的定居族群其墓葬的叠压打破关系都十分复杂,如滇和劳浸、靡莫之属;而凡从事游牧或半农半牧的族群的墓葬则叠压打破关系很少,究其原因是这类族群的生业方式决定了其不断的迁徙和流动。这与《史记》所记载的“自巂以东北,君长以什数,徙、笮都最大;自笮以东北,君长以什数,冉、駹最大;其俗或土著,或移徙”是可以相互印证的,宝兴陇东墓葬中出土的陶器上装饰牛头、羊头的风格也反映了他们所从事的生业实况。徙故地的墓葬在规模上基本相同,没有发现大型墓葬,说明这些族群的社会分化尚不明显,只是一些从事半农半牧生业的小部落,从墓葬中出土较多的巴蜀柳叶形剑考察,徙人受蜀文化的影响较为深刻。

考古资料表明,东周至汉代的徙人部落,过着一种混合型经济的生活,有的时候畜牧程度非常高,而社会分化极不明显,属于较为平等的社会。例如,在宝兴汉塔山战国积石墓群,65座墓葬中有39座出土青铜武器。这一族群实行族葬的公共墓地,多使用巴蜀式样的武器,显示出巴蜀文化的影响。墓葬广泛殉葬动物、纺轮、毛线、皮毛制品,显示出畜牧的生活形态 。这一社会广泛随葬的畜牧产品、武器,表明他们是武装化的游牧人,族葬表明血族纽带的发达。墓中也出土陶器,说明是一种半定居、半移动的混合型经济。没有发现墓葬规格的明显差异,也没有意识形态物化的神圣象征,表明这是一个依靠血缘组织为纽带的平等社会,而非依靠暴力或意识形态整合的复杂社会。

(责任编辑/文风 设计/毛豆)