无机化学教学可以更有魅力

陈 杰,晁丽芬,余新武

(湖北师范大学 化学化工学院,湖北 黄石 435002)

无机化学教学可以更有魅力

陈 杰,晁丽芬,余新武

(湖北师范大学 化学化工学院,湖北 黄石 435002)

每个化学反应现象、化学操作规范的背后都蕴藏着深邃的原理和丰富的背景。明晰其来龙去脉、研究其背后的化学思想,可以让严肃、冰冷和抽象的化学变得亲切、温暖起来,过程与方法变得丰富起来,具有新意。论文根据高师无机化学教学实际,在新课程培养目标的指导下,采用案例分析法,分别从化学课程三维目标、化学学科美学内涵和内在哲理性、化学与其它学科的关系三个方面对如何挖掘化学知识与技能及方法的教育价值做了较为深刻的分析。

无机化学教学;三维目标;教育价值

1 问题提出

基于应试教育背景的传统教学理念的根深蒂固,偏重于学科知识的传授,只强调“知识与技能”目标实施的情况较为普遍[1]。中小学课程经历了多次改革,而这条路能否走得更远,与广大中小学教师的教学理念、教学风格等优良品质密切相关,与培养出大量中小学教师的高等师范院校的育人方式更是紧密相连。因此,高师院校应主动研究基础教育教学,重新审视“教师教育专业”课程的教材内容、教学方法和目标设定,把培养“教师信仰坚定、教育理念先进、教学技能熟练、教学方法灵活、教学研究内行”的优秀中小学“未来学科教学骨干和学科带头人”、做好中小学教师职后培训提高列为自己的首要任务。教师以课堂教学为根基,研究教学内容的选择与教学方法的实施,研究教学目标的达成是每一位教师首要的任务。论文以一组无机化学理论与实验教学内容为案例,分析、探讨如何挖掘教学内容内涵、改进教学方式,以引导学生学会领悟知识和技能、方法的教育价值,培养他们巧妙教书育人的意识和能力。

2 案例分析

【案例1】 从浓度数据的表示看溶液的配制方法与用途。

分别配置0.1mol/L的碳酸钠溶液和0.100 mol/L的碳酸钠溶液。如何理解这两种溶液配制方法的差异性。

[评析]案例内容选取于无机化学实验“溶液的配制”[2](以下同)。溶液的配制实验是大学无机化学实验基本操作的重点内容之一。采取不同方法、不同实验仪器,配制不同浓度、不同精确度要求的溶液是本实验的主要内容。 上述两种溶液浓度信息的表达方式不同,配制方法存在差异, 是因为现实生产和实验室中对溶液浓度的精确度的要求不同。 与0.1mol/L相比,0.100 mol/L的要求更加精确。这就决定了:配制0.1mol/L的溶液可以用到托盘天平、烧杯、量筒,试剂选用化学纯;而配制0.100 mol/L的溶液则必须使用分析天平(或精密电子天平)、容量瓶,试剂要用分析纯。溶液配制方法的不同也决定了所配制溶液的用途不同:0.1mol/L的溶液用于定性实验,而0.100 mol/L的溶液则用于定量实验。

此题目的设置,在较大程度上实现了三维课程目标的整合:1)在知识技能方面,既能够让学生准确掌握一定物质的量浓度的溶液的配制方法及程序,也让学生掌握不同化学仪器的使用和明白试剂的不同用途。例如,化学纯适用于工矿、学校一般分析工作,使用蓝色(深蓝色)标签;分析纯适用于重要分析及一般研究工作,使用红色标签;优级纯适用于重要的精密分析工作和科学研究工作,使用绿色(深绿色)标签;2)过程与方法方面,既培养了学生的科学、规范的实验操作能力,又培养了学生的比较、分析和判断能力;3)在情感态度价值观方面,既能让学生产生对实验探究的兴趣爱好,也培养了学生严谨求实的科学态度。需要配制的两份溶液,一样的溶质,看似一样的浓度。但仔细观察,0.100 mol/L与0.1mol/L相比较,多了两位有效数字,则相应的实验仪器、配制方法和实际应用就有很大区别。这就要求实验指导教师深钻教材,认真备课,能够帮助学生在掌握不同要求的实验操作的基础上,深刻理解一个表面看起来简单的实验题,却隐含着丰富内涵。

【案例2】 沉淀洗涤方法的选择。

在思考和完成这道实验题目的过程中,学生的收获是:加深了对平衡移动、同离子效应、配位反应等理论知识的理解;掌握了沉淀洗涤的原理和正确的实际操作;提升了自己分析问题解决问题的能力、生产经营能力和生活应用能力;强化了学生环境保护意识、严谨求实的态度,培养了学生浓厚的化学学习兴趣和创新意识。

【案例3】 化学平衡状态的理解。

体系处于平衡状态时所具有的特征是:研究对象是可逆反应;正反应速率等于逆反应速率且不等于零;体系是动态平衡(正逆反应一直在进行);反应混合物中,各组分的百分含量保持不变;若条件变化,化学平衡态将遭破坏;条件相同,则殊途同归(即不同始态到达同一个平衡态,具有同一个平衡常数K)。简而言之,化学平衡态是“静中有动”,所以,又称之为动态平衡。

为了方便学生理解和记忆,老师的处理方法通常是:引导学生在理解的基础上把化学平衡状态特征归纳为:“逆、等、动、定、变、同”。

[评析]化学平衡是贯穿于整个无机化学基础理论体系中的重要内容,也是无机化学实验中所涉及的溶解平衡、电离平衡、水解平衡等知识的核心内容。化学平衡概念较为抽象,具有很强的逻辑性,对思维能力的要求很高。而上述简要的文字归纳,能让学生以一种简便快捷的方式记住知识的同时也能在实际练习中灵活快速应用,还可以让学生领略到一种语言简洁美。这样的方式在无机化学实验教学中应用很广:钠与水的反应现象可归纳为“浮、熔、游、响、红”;气体净化装置(洗气瓶)的连接顺序可归纳为“长进短出”,而排水法收集气体的装置连接顺序可归纳为“短进长出”等。

其实,老师们还可以从多种角度对学生进行深层次引导。例如,人类社会中,平衡无处无在,美容护肤追求酸碱平衡、中医养生注重阴阳平衡、经济发展讲究收支平衡、人口出生一定要男女平衡等。平衡是相对的,它只是我们追求的目标,万事万物总是处于不断追求到平衡、又远离平衡、再重新趋于平衡的循环往复过程中。

【案例4】 化学反应现象的描述。

在元素与化合物篇章中,铜与硝酸反应的过程被描述为:浓酸反应风景异,同学来神无睡意,四面目光同聚起。众目里,红云绿水人叹奇;稀酸反应悄无息,反应比例三八计。气泡悠悠轻漾起。人不寐,试管口边红色美。

[评析]对于铜与不同浓度硝酸的反应,无论是教师们在课堂上做演示实验,还是让学生们进行分组实验,都会在反应过程中不可避免地产生有毒气体NO2、NO。 这类气体既有害身体健康,又污染环境,学生通常会因此对硝酸知识的学习产生为难情绪。针对这个问题,有的老师把铜与不同浓度硝酸的反应现象用词牌名《渔家傲》归纳如上。这段情景化、抒情式的文字描述,让师生有种身临仙境之感,大大降低了学生对实验的恐惧感。在激发了学生学习兴趣的同时,也有助于学生对知识的理解和记忆、对实验现象的观察;同时也让他们体验到文理科的交融,增强了他们对教学内容美感的认识。拓展开来,不少文学成语中,就涉及有关化学现象,如卤水点豆腐、真金不怕火炼、雷雨发庄稼。翻阅历史,明代民族英雄于谦曾作《咏石灰》一首:千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕,要留青白在人间。这首诗不但是于谦忠烈清白一生的真实写照,还精辟地阐述了生石灰的生产过程。

不过还需指出的是,情景化、抒情式的文字描述并不能降低二氧化氮气体的危害性,因此,实验的实际操作中已经改进为将产生的二氧化氮通过导管通入氢氧化钠的溶液中(二氧化氮在碱中歧化为亚硝酸根和硝酸根)。简介的处理方法是在试管口盖上用碱溶液浸湿过的滤纸片(或棉花)。在教学中教师可通过提问的方式引导学生进行实验的改进和理解有毒气体的处理原理。通过这种创新教学的拓展,学生不仅仅在情绪上不害怕实验,而且知道如何处理类似的废气、废液和废渣。

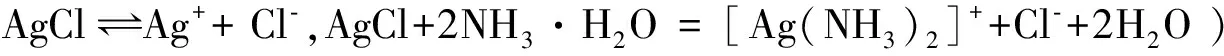

【案例5】 银镜反应试剂的选择。

[评析]查表得 φθ Ag+/Ag= 0.7996V,应用能斯特方程计算后φ[Ag(NH3)2]+/Ag = 0.3842 V。从理论上讲,电极电势越大,氧化能力越强,故Ag+的氧化性强于[Ag(NH3)2]+ ,氧化还原反应总是在得电子能力强的氧化剂与失电子能力强的还原剂间发生。综上,与银氨溶液相比,硝酸银溶液更易与醛(或葡萄糖)发生银镜反应。但因为硝酸银溶液的氧化性比银氨溶液强,与醛(或葡萄糖)反应过快,最后产生的往往不是银镜,而是一堆黑色银粉末。尽管银氨溶液的氧化性较弱,但它也可以与还原剂慢慢地反应,产生的银会逐渐平铺管壁,从而形成光亮银镜。

这个实验涉及热力学、动力学、氧化还原反应、配位反应等综合化学知识,甚至还涉及物质形态与物质颜色之间关系的物理问题,核心是反应物的选择以及量与速率的把握。绝大多数无机化学反应实验只要求掌握是否反应、反应的方向如何、有什么反应现象,而该实验的特点在于,只有适当速率的反应,微观上生成的原子银才能有序的形成最紧密堆积,最后在宏观上看见金属单质应有的银白色(形成银镜)。学生不仅要制备出银镜、获得乐趣,还要懂得产生银镜的原理、能举一反三。

在无机化学实验教学中,其它的案例如三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备与性质中的氢氧化铁生成环节,过氧化氢的滴加,滴加过快,过氧化氢以自身分解为主;适当速率滴加,以将氢氧化亚铁氧化为红棕色的氢氧化铁为主。在现实生活中,这样的例子也多。催化剂快速催生的猪肉味道不好、团体操的队形排列总是需要一定的时间。总之,表面上的最多、最好、最强,并不一定是最有利、最恰当的,“欲速则不达”就是这个道理。通过实验操作、理论应用以及教师的教学点评,教学的情感态度价值观目标的达成就水到渠成了。

【案例6】 反应产物的判断与反应式的配平。

FeS2与O2高温下会发生怎样的反应,如何配平?该题看起来没有告诉产物,一下子难以判断究竟是什么反应,但可以根据物质性质的特点逐步分析如下:

1) 氧化性:O2> S,根据置换反应规律,可写出:

2FeS2+ O2= 2FeO + 4S(置换反应)

(1)

2) 发生置换反应以后,生成的S可在O2中剧烈燃烧:

S + O2= SO2(化合反应)

(2)

3) 生成的FeO可进一步被氧化而生成高价化合物:

4FeO+O2=2Fe2O3(化合反应)

(3)

(2)、(3)生成的SO2、Fe2O3在该反应环境中不可能再被氧化而生成更高价氧化物,SO3在高温下容易分解,SO2和Fe2O3也不能化合生成盐,故反应到此终止。有了反应物和反应产物,利用已掌握的配平方法不难配平出反应方程式如下:

4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2

其实,也可以用另一种思路得到总反应,(1)×2+(2)×8+(3),即:

4FeS2+ 2O2= 4FeO + 8S (因为(3)中有4FeO)

(4)

+ 8S +8 O2= 8SO2(因为(4)有8S生成)

(5)

4FeS2+10Om2=4FeO+8SO2

(6)

+ 4FeO+O2=2Fe2O3

(3)

4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2

综上得总反应式:4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2

[评析]化学反应方程式的书写和配平是学生必须具备的基本功,而学生通常只是停留在死记硬背这个层面上,从而大大影响学生对元素与化合物部分内容的学习兴趣,增加了学习难度。通过上面的例子,老师可以引导学生这样理解:因为运算法则具有广义性,化学方程式可以像数学式一样能够进行加减运算,也可以通过消元法得到最后的反应式,这是因为总化学反应方程式只是反映热力学结果,与过程无关。即一个化学反应,无论是一步完成,还是分几步完成,其化学反应的焓变只与反应的始态和终态有关,而与反应的过程无关,这如同山的绝对高度,只与山脚和山巅的相对位置有关,而与上山途径无关一样;因为需要遵从能量守恒定律,化学方程式需要和物理式一样要变换正负符号和进行化简(体现美的简单性的特点);因为需要满足能量最低原理,化学方程式的反应方向是由不稳定态变化到稳定态,这也符合自然科学领域的一般规律。

这个案例的运用具有很好的启迪价值,那些毫无生气的元素符号经过教师的教学顿时有了活力,让严肃、冰冷和抽象的化学方程式变得亲切、温暖起来,过程与方法变得丰富起来,过去一成不变的教学方法有了推导的思路方式,学生自然会兴趣盎然。

3 总结归纳

对以上6个案例进行归纳分析得出,为了培养学生善于挖掘知识、技能及方法的教育价值的意识,教师可以从以下三个角度对无机化学知识和技能及方法的教育价值进行深层次分析:

3.1 充分整合化学课程三维目标

新课程的基本理念是:立足于学生适应现代生活和未来发展的需要,着眼于提高21世纪公民的科学素养,构建“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”相融合的高中化学课程目标体系[3]。但当前部分化学教师对教材的处理仅仅浮在表面,而且对三维目标间的相互关系认识的不够深刻、处理的不够平衡。在新课程理念下,知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观是三个既各自独立又相互依存的课程目标,它们本身是人多方面发展的不同重要方面。例如,研究历史,不再仅仅是年代和时间,重要的是打开学生以古鉴今的视野;学习函数,不再仅仅是公式和曲线,更重要的是教给学生变量的思想[4]。

无机化学既有它自身的知识体系、实验操作规范,也特别重视实验方法的改进与创新,更是与现实工农业生产、生活实际以及生态环境保护紧密相连。因此,在无机化学课堂教学中,教师应该充分重视并有意识整合课程三维目标的确定与实施方案,促使师范生在知识、素质和能力上全面发展,以便学生在未来的基础教育教学岗位上充分展现自己的教育教学能力和理念,这样才能在源头上解决中小学教师的教学目标意识、能力和方法意识、继承与创新意识。

3.2 深入挖掘无机化学学科知识美学内涵和内在哲理性

在对中学化学课堂进行教学改革的实践探索中,由于对学习本质缺乏理解,部分老师对情感态度的认识往往被窄化成表面的热热闹闹[5]。这些热闹的课堂通常缺乏师生对教学内容内在美和哲理性的领悟与内化,致使学生缺乏对学科知识学习的浓烈兴趣和对科学探究的向往与憧憬,缺乏对科学的敬畏与崇拜,缺乏献身科学研究的终身志向,根本原因还是教师的科学素养难以满足教学的需求。因此,在无机化学教学中,教师就应该有意识地引导师范生在理解化学原理的基础上逐步提升欣赏无机化学学科知识美内涵和内在哲理性的意识,为职后教师工作做好准备。其实,经过几千年人类文明的进步,到19世纪末、20世纪初人类对科学美的认识已经有了相当的基础。最有代表性的理解就是法国著名数学家、物理学家Henri Poincare,他认为:“科学家研究自然,并非因为它只是有用,还因为它是美的。如果自然不美,它就不值得了解;如果自然不值得了解,生活也就毫无意义。当然,我在这里所说的美,不是给我们感官以印象的美,也不是质地美和表现美……我的意思是说那种深奥的美,这种美在于各部分的和谐秩序,并且纯粹的理智能够把握它。”

3.3 密切联系化学与相关学科的关系

化学教学要紧密联系化学学科的发展前景,及时向学生介绍化学学科发展的新动态,结合化学学科的发展前景让学生了解化学学科与其它学科、社会生产、生活的联系,培养学生学习化学的兴趣。在化学课堂上,教师要善于以数学知识为工具,物理、生物、地理知识为载体,以历史、语文、政治知识为依据,达到知识间的相互渗透。物理学家普郎克曾敏锐指出:“科学是内在的统一体,它被分解为单独的部门,不是由于事物的本质,而是由于人类认识能力的局限性。实际上存在着从物理学到化学,通过生物学、人类学到社会科学的连续链条”。因此,在无机化学课堂教学中,就应该引导学生将化学知识与自然科学(以及人文科学)相关知识之间融会贯通、学以致用。实际上,近几十年来,自然科学(以及社会与人文科学)的巨大发展相当程度上是不同学科的融合而产生新的研究领域和研究方法。

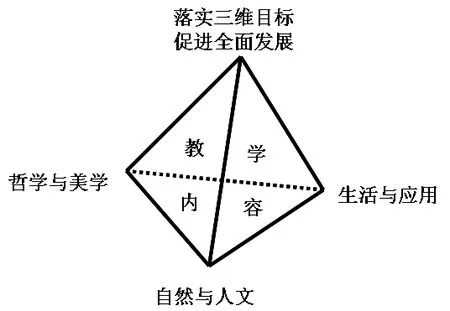

图1 课堂教学中几个方面的相互关系示意图

所有的课堂教学或实验教学都是有教学目标,整体上说教学就是要落实三维目标,促进学生全面发展(当然教学也会促进教师的专业发展)。虽然教材是固定的,但教学内容的选择与组合是灵活的,这就要靠教师有双慧眼,善于从“自然与人文、哲学与美学、生活与应用”三个支点寻求突破与创新,让教学内容丰满充实、教学方式生气盎然、课堂效果富于魅力,最终达到“落实三维目标,促进学生全面发展”的结果。图1,给出了几个方面相互关系的示意图。

总之,对于知识与技能及方法的教育价值的深入挖掘应尽量做到科学合理、深度适宜和角度多样。因此,在无机化学理论及实验教学内容设计中多提出一些问题、多一些思考、多一些应用,把能够帮助学生深层领悟知识技能及方法的教育价值的相关内容组织在一起,才能使无机化学理论与实验教学具有更大的魅力,才能培养融汇多学科知识、采用灵活的教学方法、善于启迪与引导的化学教师,中学化学课堂改革与质量提升才会事半功倍。

[1]邓 阳,王后雄.从孤立到整合:化学教学三维目标的全面落实[J].化学教育,2013,(8):16~20.

[2]杨水金.无机化学实验 [M]. 武汉:华中师范大学出版社,2012.

[3]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(试验)[M].北京:人民教育出版社,2003.

[4]张洪高.“知识与技能、过程与方法、情感态度价值观”的整合[J].当代教育论坛,2005,(3):21~22 .

[5]包静娟.让情感催生数学理解生长的力量[J]. 新课程研究,2015,(10):84~86.

The teaching of inorganic chemistry can be more attractive

CHEN Jie,CHAO Li-fen,YU Xin-wu

(College of Chemistry and Chemical Engineering of Hubei Normal University,Huangshi, 435002,China)

Behind every chemical regulation and every chemical phenomenon ,there are always profound principle and rich background. If we go to sort out its sequence, research the chemical thought behind it, the chemistry which is always serious, ice-cold and abstract will become cordial and warm, process and methods will become rich. In this text, combined with the current teaching reform of chemistry course in middle school and the experiment teaching practice of the inorganic chemistry, something can be concluded from the six typical cases. In the experiment teaching of inorganic chemistry in university, three aspects need to be considered to conduct a more profound analysis, about how to dig the education value of the knowledge, skills and methods. They are the aesthetic connotation and intrinsic philosophy in the inorganic chemistry experiment course, the relationship with other objects and the three-dimensional goal of the inorganic chemistry experiment course.

teaching of inorganic chemistry;three-dimensional goals;education value

2016—06—02

湖北师范学院2015年湖北省教育厅教研项目 “基于创新创业理念的卓越教师培养模式研究”

陈杰(1983— ),女,湖北襄阳人,硕士生.

G642

A

2096-3149(2017)01- 0110-06

10.3969/j.issn.2096-3149.2017.01.023