话剧《怒吼吧,黄河》诞生记

赵建新

1976年10月14日,中共中央正式公开宣布了粉碎“四人帮”的消息。一时间人们奔走相告,积压在人们心头多年的阴霾一扫而空。

此刻,远在西南边陲的原昆明军区政治部话剧团(即“国防话剧团”)的34岁的创作员王兴浦,从来昆明探亲的中央戏剧学院表演系59班的校友邹赫威那里率先得到了消息。邹赫威向他讲述,北京人已经“自发”开始公开庆祝粉碎“四人帮”了,一时间,把全北京市场上的螃蟹都吃光了,啤酒也喝光了。当王兴浦绘声绘色地把这一“盛况”转述给全团战友时,全团上下一阵骚动。

1976年11月23日,也就是在中央宣布粉碎“四人帮”39天后,一直处于激动和亢奋中的王兴浦,没日没夜地写了六天,终于完成了全国第一个反对和控诉“四人帮”的话剧剧本——《怒吼吧,黄河》。

《怒吼吧,黄河》创作背景

《怒吼吧,黄河》的创作灵感要追溯到1976年7月的一天,王兴浦的一位老友、部队干事蔡平从北京探亲返回昆明,在他们的小圈子里,向王兴浦悄悄讲述了半年多前发生在北京的一件大快人心的事:为纪念聂耳逝世40周年、冼星海逝世30周年,冼星海的夫人钱韵玲和中央乐团的几位老艺术家一起,同“四人帮”把控的文化部进行了一场惊心动魄的斗争。在各种压力下,江青被迫同意举办纪念会,然而她要求演出由她主抓的钢琴协奏曲《黄河》来代替冼星海和光未然的原作《黄河大合唱》。但是,钱韵玲等人坚持要复排并演出原始作品,在周恩来总理的支持下,他们和文化部的这场斗争最终取得了胜利,《黄河大合唱》得以在民族宫大剧院成功上演。

当蔡平把此事的前因后果告诉王兴浦后,王兴浦敏感地意识到,这是一个绝好的创作题材。可是,尽管那时全国上下对“四人帮”的倒行逆施早有不满,但迫于当时的政治形势,没人敢公开表达,更不用说以此为题材进行艺术创作了。两人暗暗期盼着,也许将来会有那么一天,等“解放”了,一定能将这个事件写到作品里!而令他们意想不到的是,仅仅过了三个月,“四人帮”就倒台了。

王兴浦在和话剧团的战友们分享“四人帮”倒台后的兴奋和喜悦的同时,蔡平讲的那个事始终在他脑海中萦绕不绝。他意识到,创作剧本的时机到了。

初步构思几天后,11月17日,王兴浦开始动笔创作,剧本以《黄河大合唱》第八乐章《怒吼吧,黄河》为名。主要集中于冼夫人家(剧中女主人公,为避免“真人真事”的“违规”,后改为“冼星海的战友”)、乐团会议室和剧场休息厅三处场景。故事情节基本上按照1975年10月发生的真实事件,描写了在“四人帮”诋毁污蔑《黄河大合唱》、鼓吹钢琴协奏曲《黄河》的背景下,女主人公“苏大姐”和乐团的同事们不畏“四人帮”及其文化部的爪牙们的威逼利诱,坚持真理,尊重历史,顶住重重压力排练《黄河大合唱》,最终在周恩来总理的过问下,在纪念冼星海逝世30周年的音乐会上成功上演。剧本写完后,虽多次修改,主要人物也多有调整,但故事框架和基本人物关系并无多大变化。

说起话剧《怒吼吧,黄河》,不得不提交响乐《黄河大合唱》与钢琴协奏曲《黄河》之间的关系,这牵扯到“文革”中江青以所谓“无产阶级革命文艺路线”改造经典音乐作品的一段历史。

众所周知,交响乐《黄河大合唱》由光未然作词、冼星海作曲,1939年首演于延安陕北公学大礼堂后,引起巨大反响,随之传遍全国,成为抗日战争中歌颂中国人民坚强不屈斗争精神的重要文艺作品。到了1970年左右,按照江青的指示,文艺界开始了修改革命历史歌曲的运动,首当其冲的便是《黄河大合唱》。据原中央乐团指挥李德伦生前回忆,当时江青提出要改《黄河大合唱》的歌词,说歌词有王明投降路线的倾向,强调人性论和阶级调和。例如第四乐章《黄水谣》,说黄水使人联想到黄祸,不好,没强调阶级斗争,创作路线是错误的,应该把“黄水谣”改成“黄河愤”,改了就是革命的。后来周恩来提出,要改的话就让作者本人自己改。据1977年1月28日王兴浦采访光未然的记录,到了1972年,江青又提出改词,责成李德伦组织小组修改了其中的四段词,诸如第五乐章《河边对口曲》中的“张老三,我问你”被改成了“指导员,我问你”,“风在吼,马在叫”被改成了“红旗飘,军号响”等等。据光未然回忆,当修改后的歌词交给周恩来看时,后者把本子使劲一摔,生气地说:“风在吼,马在叫,有什么不好嘛!这是历史,不要改了!”

周总理明确提出反对意见,江青也只好暂时偃旗息鼓,但在演出時却不允许演唱,于是在相当长的时间,《黄河大合唱》处于只能奏曲不能演唱的状态。后来,江青又指示创作出了钢琴协奏曲《黄河》。于是,在“文革”中的一段时期内,便出现了交响乐《黄河大合唱》和钢琴协奏曲《黄河》两个版本,后者被称为红“黄河”,而前者则被污蔑为黑“黄河”。名义上这是源自同一题材的两个不同类型的音乐作品,其背后却是尊重历史、反对教条与江青所主张的“三突出”原则两种文艺观的冲突与较量。

在冼星海去世15周年、聂耳去世25周年的时候,曾经在北京首都剧场搞过一场纪念演出,当年周恩来参加了纪念活动。作为高中生的王兴浦当时也有幸观看了演出,并见到了周恩来总理。他曾回忆:当大幕拉开时,没有报幕,就直接演奏了聂耳的《义勇军进行曲》,旋律刚刚响起来,在他的前一排,就站起来一个人。随后,全场都站了起来。他定睛一看,第一个站起来的竟是周恩来总理!1975年,冼星海逝世30周年的时候,正是根据周恩来的指示,国务院有关部门通知文化部搞一场纪念演出活动。但文化部却选择了钢琴协奏曲,其意不言自明。冼星海的遗孀钱韵玲得知此事后,写信给毛泽东,希望可以演唱《黄河大合唱》,当时适逢邓小平恢复副总理职务重新出来工作,国务院就此事作了批复,决定用原词唱《黄河大合唱》。但是,被“四人帮”把持的文化部对国务院的安排阳奉阴违,一边组织“初澜”写作组批判《黄河大合唱》,一边使出种种伎俩阻挠演出顺利进行,如:不给钱韵玲送票、不在社会公开宣传、不组织观众观看等。据光未然回忆,当时因为不给钱韵玲送票,他自己也想拒绝去看演出,但朋友陈莲劝他,如果不去看,正中他们下怀。他们越不让去,就越要去!所以光未然最后还是去了。

据光未然和李德伦回忆,演出当晚虽然没有公开宣传,但不少老同志还是听说了,如王震、乌兰夫、谭震林、谷牧等几位去看了演出。据说当时文化部一个负责发票的人看到这么多老同志来看演出,急得直说:这下可被动了!这下可被动了!所谓“被动”,恐是怕事后会受到江青的追究吧。

围绕冼星海逝世30周年纪念音乐会所发生的这一系列事件,实际上是当时以周恩来为核心的国务院和“四人帮”把控的文化部之间的摩擦和斗争。此事发生后,很快便在北京文艺界传开,这在私下里被解读为是对“四人帮”极左文艺路线某种程度的对抗,与当时民间的不满情绪上下呼应,让人们在愁云惨雾的日子里看到了一线曙光。

是毒草还是鲜花

1976年11月23日下午,在昆明军区话剧团的排练室里,团长赵玉山和政委王世强组织全团听王兴浦读剧本《怒吼吧,黄河》。

四幕戏王兴浦一气读了三个半小时。读完后他刚坐下,马上就有人站起来反对,认为这个剧本是大毒草,理由是剧中人物林克文(后改为雷大龙)竟然敢公然反对按照毛泽东文艺思想总结出来的文艺创作的“三突出”原则!

但同时也有人力挺此剧,他们起来回应:“三突出”根本不是什么“毛泽东文艺思想的结晶”,而是“四人帮”扼杀革命文艺作品的“狼牙棒”,现在“四人帮”倒台了,否定“三突出”就是反对“四人帮”。

此时距“四人帮”倒台才一个多月,文艺界对“文革”时期的极左文艺思潮还没有彻底清算,很多人的认识还处于模糊阶段。面对争论,最后团长赵玉山决定请示时任昆明军区政治部文化部部长毛烽(电影《英雄儿女》的编剧)。

当晚,话剧团把王兴浦的手稿送到了毛烽处。毛烽听取了话剧团的汇报并看了本子,当即决定:先排出来再说!

反对派不甘心,便上告到了时任昆明军区司令员王必成将军那里。王必成听取汇报后对此剧持谨慎态度,反对排演。

支持派又找到时任军区政委刘志坚将军,希望得到政委的支持。刘志坚了解情况后,认为排演此剧正逢其时,支持把它搬上舞台。

于是,支持的和反对的势均力敌,谁也不能说服谁。最后,司令员和政委商量,这个戏能不能演,让中央来定。

于是,团里动员了多人连夜分场刻写,用钢板刻印出剧本,第二天委派编剧王兴浦,怀揣剧本乘飞机抵京。

在北京,王兴浦找到他在北京制药厂工作的姐姐王瑾瑜,姐姐在制药厂有个和自己同年的同事叫耿莹。耿莹是当时中央宣传口负责人耿飚将军之女。剧本递到了耿莹手中,然后再由耿莹转交给父亲耿飚。送剧本时,油印的封面上只写着“昆明军区政治部话剧团”的字样,编剧没有署名。

剧本递出后,王兴浦心怀忐忑。第三天,终于等来了消息。

耿莹传来的话是:耿飚问这个剧本是谁写的,如果是××(某作家)写的,就不能排演;如果不是他写的,就可以排演。

耿飚的这句话是有缘由的。当时文艺界流传着一种说法,某作家写好了两个剧本揣在兜里,一个是迎合“四人帮”的,一个是反对“四人帮”的。如果“四人帮”得势组阁,就拿出第一个剧本;如果“四人帮”失势倒台,就拿出第二个剧本。很多老同志对这个作家极其不满,耿飚自然对此种投机文人也深恶痛绝,所以在他不知道此剧的编剧是谁的情况下,才有了以上答复。

既然不是某作家写的,当然可以排演了!王兴浦拿到了耿飚将军的这把尚方宝剑,马上电告话剧团:可以排演!

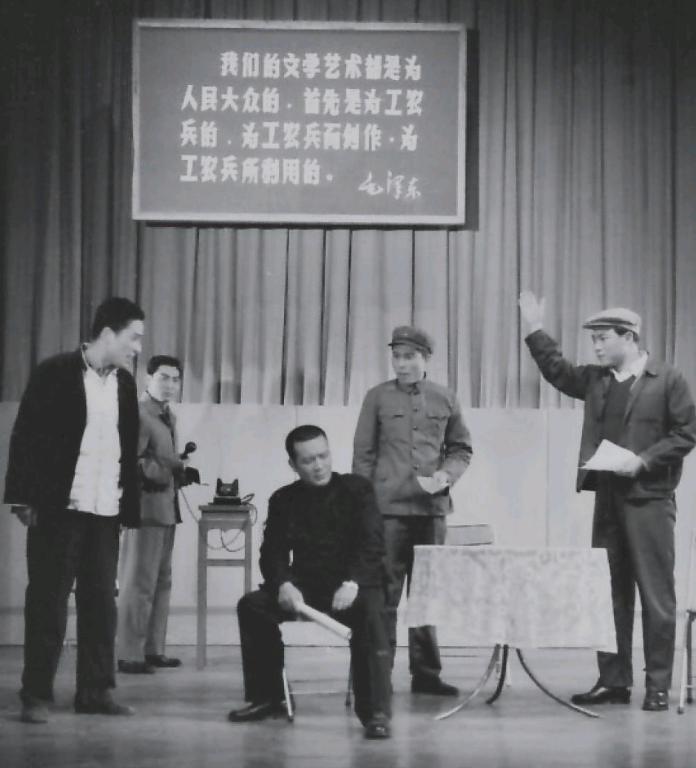

很快,话剧团开始建组,确定了此剧的主创人员:导演是张扬、雷英、李迦庠,舞美设计是韦陀、万于骥,主要演员有王慧珠、王丹华、李迦庠、柳英、高明、郭祖培、王复声等。

1976年11月26日,话剧《怒吼吧,黄河》开始紧锣密鼓地排练。1976年12月29日,该剧在国防文工团的西岳庙排练场(别名“猪头礼堂”)第一次演出,军区政治部文化部部长毛烽来审查。从1976年12月29日到1977年5月1日,仅在云南军政两地,《怒吼吧,黄河》就演出了45场,在昆明和云南引起了很大反响。

1977年4月,为迎接全军第四届文艺会演,军区话剧团决定选报反映“四渡赤水”的革命历史题材话剧《赤水春潮》。但到了7月,彩排并不成功,此时距会演时间不足一个月。最后关头,军区政委刘志坚决定让《怒吼吧,黄河》参演。

1977年7月底,在北京举行的全军第四届文艺会演中,《怒吼吧,黄河》被安排在最后一场演出。因为此前在铁道兵礼堂预演时已经引起了不小轰动,所以正式演出时观众爆满。因为没有票,海政文工团等单位排队从后台进入剧场,站着看完了演出。全剧演出时间长达三小时十分钟,中间无休息,几乎无人退场。闭幕以后,观众仍不离场,掌声经久不息。最终,此剧在会演中获得了优秀作品奖、舞台美术奖,八位演员也获得了个人奖。

在长达半年的时间里,《怒吼吧,黄河》边改边演,红遍全國。据不完全统计,从1976年12月29日首演到1977年年底的一年中,《怒吼吧,黄河》被全国24个话剧院团排演,共演出了400场左右,不但时间早于此后出现的《枫叶红了的时候》《曙光》《报春花》等一批揭批“四人帮”的话剧作品,而且在演出的范围和影响程度上,也并不逊色。

与此同时,此剧还演到了国外。据1979年11月19日的《人民日报》报道,在日本东京还演出过《怒吼吧,黄河》。

而王兴浦这位中央戏剧学院63级表演系的毕业生,也因这部剧在34岁时就以剧作家的身份被载入了中国当代戏剧史。

演出话剧的同时,1978年春天,八一电影制片厂决定拍摄同名电影,王兴浦很快按照要求写出了电影剧本。5月10日晚,文化部副部长兼电影局局长陈荒煤约八一厂副厂长王苹、导演沈剡、编剧王兴浦等谈剧本意见,并对剧中正反两方面的人物提出了修改意见,还推荐王兴浦观看《音乐之声》《春闺泪痕》《鸽子号》等电影,学习借鉴它们的经验。

同年7月13日,文化部电影局献礼片领导小组成员张骏祥、袁文殊、丁峤、武兆堤等人座谈电影剧本《怒吼吧,黄河》,同意作为国庆30周年献礼片拍摄。选定张瑞芳主演。1979年10月,此片正式公映。

《怒吼吧,黄河》之所以能成为同时期作品中的佼佼者,受到观众欢迎,不乏艺术方面的原因,如规矩严谨的情节结构方式、富有思想深度和雄辩特点的台词对白和在那个时代堪称突破的人物塑造方式等,还因为它精准地切合了时代脉搏、最早地喊出了人们的心声。而以今天的眼光来看《怒吼吧,黄河》一剧,除了尊重,更有对身处那个特殊历史时期的剧作家坚持真理的勇气的钦佩。(编辑 杨琳)

作者:中国戏曲学院《戏曲艺术》

编审、戏剧戏曲学博士