四川珙县人工林近自然经营措施的探讨

梁元平,李 裕,张 杰,冯 洁,杨汉文

(1.珙县林业局,四川 珙县 644500;2.四川省森林资源管理总站,四川 成都 610081)

四川珙县人工林近自然经营措施的探讨

梁元平1,李 裕2,张 杰1,冯 洁1,杨汉文1

(1.珙县林业局,四川 珙县 644500;2.四川省森林资源管理总站,四川 成都 610081)

珙县是四川盆地南部山区人工造林重点县,人工林所占比重达91.9%。开展人工林近自然经营是使县域内林地地力恢复、生物多样性增加、林分质量提高、生态功能修复的重要举措。本文通过“德国政府贷款”项目在珙县的实施情况,分析人工林近自然经营所面临的困境和存在的问题,探讨人工林近自然经营措施。

珙县;人工林;近自然经营;四川盆地;经营措施

1 近自然森林经营理论与技术

近自然森林经营由德国学者K.Gayer于1898年提出,并随着人工林经营带来的系列生态问题而逐渐得已重视并广泛实践[1]。近自然森林(near natural forest) 是指以原生森林植被为参照而培育和经营的、主要由乡土树种组成且具有多树种混交、逐步向多层次空间结构和异龄林时间结构发展的森林,它可以是人为设计和培育的结构和功能丰富的人工林,也可以是经营调整后简化了的天然林,还可以是同龄人工纯林在以恒续林为目标改造的过渡森林[2]。近自然森林经营是指以森林生态系统的稳定性、生物多样性以及系统多功能性和缓冲能力分析为基础,以目标树的标记和择伐及天然更新为主要技术特征,以永久性林分覆盖、多功能经营和多品质产品生产为目标的森林经营体系,其实质是要调整和经营森林的特定物种和层次结构,从而保护森林的自然演替动态过程。

近自然森林经营不追求森林保持静止的原始状态,而是致力于通过经营,保持森林内部的生境结构并维护其演替过程,并认为这种体系中的局部利用在整体空间上是可以恒续保持的[2~4],其理论内涵包括[5]:非皆伐作业,即单株采伐作业,林地连续在林冠覆盖下,土壤不裸露;形成复层混交异龄林,即森林发育无始终,林龄状态不确定,蓄积量波动,间伐与采伐不截然分开,林分评价变量为定期生长量;人工干扰最小,即任何经营措施均应保证对森林系统的干扰达到最小程度;确保森林的生产功能得以发挥,即允许收获一定量的木材;促进天然更新,即强调充分利用自然力进行更新,只有特殊地段(如原有的皆伐迹地或无林地等)才采用人工更新[6]。

2 珙县人工林资源特点

2.1 珙县人工林资源概况

珙县大面积人工造林从20世纪70年代末期开始,通过联合国粮农组织“粮援工程”、“世行贷款造林”以及“退耕还林”等近40年工程造林项目实施,珙县森林覆盖率大幅提高,已由1975年的8.2%提高到2015年的48.92%,森林面积和蓄积明显双增长。根据2016年《珙县林地变更调查》数据显示,珙县现有林地面积50 725.62 hm2,其中人工林面积46 607.05 hm2,占有林地面积的91.9%,天然林面积4 118.57 hm2,只占有林地面积的8.1%;现有活立木蓄积273.8万m3,其中人工林蓄积240万m3,占活立木蓄积的87.7%,天然林蓄积33.8万m3,占活立木蓄积的12.3%。人工林面积、蓄积所占比重均较大。

2.1.1 树种单一、林分结构简单

珙县人工林以杉木(Cunninghamialanceolata(Lamb.) Hook.) 、柳杉(CryptomeriafortuneiHooibrenk ex Otto et Dietr.)纯林为主,林分结构简单。全县46 607.05 hm2人工林中,杉木林面积11 805.11 hm2,占人工林面积的25.3%;柳杉林面积6 631.22 hm2,占人工林面积的14.2%;红椿(ToonaciliataRoem.)林面积3 129.57 hm2,占人工林面积6.7%,酸枣(ChoerospondiasaxillarisBurtt et Hill.)林分面积9 367.01 hm2,占人工林面积20.1%;仅上述4个树种就占人工林面积的66.3%。

2.1.2 龄组结构不合理

珙县人工造林是以培育短周期工业原料林为主。传统的森林经营理念、造林经营技术指导下的连作现象较为普遍,皆伐利用后,采伐迹地仍然以营造杉木和柳杉为主。目前,原有第1代人工林保存面积较少,主要以2代、3代杉木伐后萌生和柳杉伐后再植柳杉的人工林纯林居多;龄组结构大致表现为:幼龄林占25%、中龄林和近熟林各占35%、过熟林与成熟林合占5%。可利用的成熟、过熟林资源已难以为继,幼龄林、中龄林和近熟林结构不合理,会导致森林资源经营利用活动中“杀青”现象的发生。

2.1.3 确权到户使经营权细碎化

在上世纪80年代,全县广泛建立乡、村联营林场,大面积人工造林纳入集体经营和集体管理。2007年实施集体林权制度改革以前,56 482.67 hm2林地中,集体统一经营的林地面积54 791.06 hm2,占97.01%;国有林面积1 691.61 hm2,占2.99%。实施集体林权制度改革,对原有集体林确权到户,允许林地使用权和林木所有权合理流转经营,致使全县林地、林木权属比重发生了根本性改变。目前,集体林面积77.8 hm2,仅占0.14%,而个人所有的林地面积达54 713.26 hm2,占96.87%。除少部分集体林流转经营外,林农经营的林地、林木占全县人工林面积的90%以上,林权和林分的细碎化经营现象成为珙县人工林开展近自然经营的不利因素之一。

2.2 珙县人工纯林经营存在的问题

2.2.1 林分结构简单导致生物多样性下降

珙县森林资源基础来源于规模化人工造林,在培育目的与经营方式上,是以营造速生、丰产、短周期工业原料林为主。树种单一,纯林居多,仅杉木、柳杉纯林就占全县人工林面积的1/3强。林相相对整齐,森林群落结构简单,自然更新能力差,林内透光条件弱,植物种类减少,生物多样性严重不足。

2.2.2 森林生态功能发挥能力弱

由于珙县地处四川盆周山区,林地土层较薄,坡度相对较大,潜在石漠化风险高,加之人工林人畜活动频繁,人为干预严重,林下植被不完整,林分自然更新能力弱,野生动、植物栖息和生长环境遭到破坏。导致森林景观单调,林分在调节水分、截留降水、涵养水源、保持水土和净化空气等发挥森林生态功能受到极大影响。

2.2.3 森林火灾与病虫危害风险大

杉木、柳杉、马尾松(PinusmassonianaLamb.)等针叶树人工林初植密度较大,加之抚育间伐工作滞后,导致林木自然整枝严重,枯枝落叶多,枝叶降解能力弱,森林火灾风险极大。近年来,珙县发生森林火灾多以杉木纯林为主,过火面积和损失林木蓄积都较大。同时,人工林纯林,植物群落层次单一,森林抵御病虫害能力差。

2.2.4 林地地力衰退严重

珙县人工造林已经在林地上经历了三代连作,特别是杉木伐后连茬,势必造成林地土壤中营养元素失衡,特别是N元素的消耗,直接造成林地生产能力的衰退。纯林内的枯枝落叶层极薄,甚至出现林下土壤裸露的现象,这与国内杉木、马尾松、落叶松(Larixgmelinii(Rupr.)Kuzen.)、杨树(Populussp.)、桉树(Eucalyptussp.)、木麻黄(CasuarinaequisetifoliaL.) 、华山松(PinusarmandiiFranch.)、柳杉等树种的人工林地力研究结果相符合,其中以杉木人工林地力衰退最为严重[7]。

3 珙县人工林近自然经营的困境

3.1 “德贷”项目实施现状

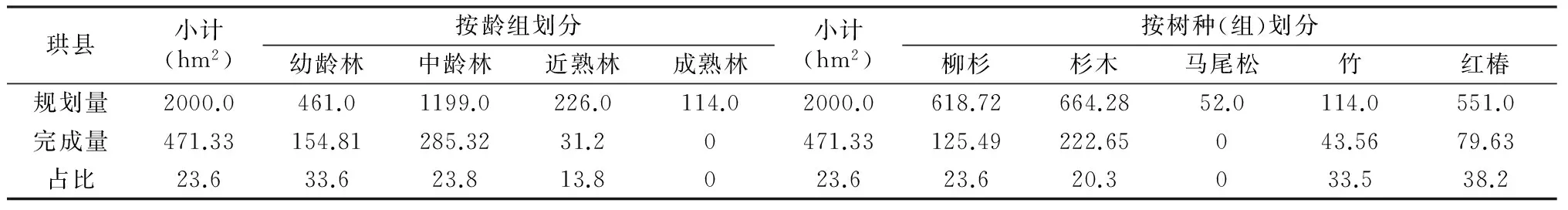

珙县2010年开始引进德国政府贷款四川林业可持续经营管理项目(简称“德贷”项目),引入了人工林近自然经营理念。 2014年底,启动人工林近自然经营的经营方案编制和技术方案的编制。考虑到目前林地经营细碎化现象较为普遍,为确保项目实施,选择利用国有林场和部分业主经营的龄组为幼龄、中龄和近熟林分,树种选择以杉木、柳杉和红椿纯林为主,规划面积为2 000 hm2(见表1)。由于广大林农和业主对人工林近自然经营理念认识上的不足,到2016年8月,累计完成作业面积仅471.33 hm2,占项目规划面积的23.6%。

表1 珙县“德贷”项目人工林近自然经营树种(组)、龄组规划和完成情况

3.2 近自然经营面临的困境

3.2.1 经营方式和经营理念仍相对落后

近自然经营内涵主要是通过较少的人为干预,构建能够自然更新演替的复层群落林分,维护森林植被可持续生产,择伐收获高价值木材,如大经材。珙县培养以杉木、柳杉为主的速生、丰产的短周期工业原料林,拥有高度的群众基础和行业管理经验,平均以16 a为一个轮伐期,多次抚育间伐,一次性皆伐,一次性收益,经营者似乎觉得瞬时收益最大化,而从未考虑森林植被综合效益的持续发挥,因而近自然经营仍难以被林地经营者所热衷。

3.2.2 经营期的有限性制约着近自然经营措施的实施

人工林近自然经营是基于森林植被永续覆盖的经营方式。集体林权制度改革的最终目标是确权到户,往往会造成林地经营权的细碎化,各经营主体的理性经济或者经营者禀赋的差异,在有限经营期内的投入产出决定其对先进理念和相应优良经营措施的采用与否。如一般林地经营权时限为30年左右,按照短周期工业原料林主伐年限可获得大约两次主伐收益,能实现经营者追求的经济利益最大化。但近自然经营措施投入的精力和资金,却因择伐利用使得经营期内经济收益有限,经营期满时林地上仍蓄存着高效森林植被留给其他经营者,其间的利益纠结制约着近自然经营措施的有效实施。

3.2.3 采伐成本增加,不易被经营者接受

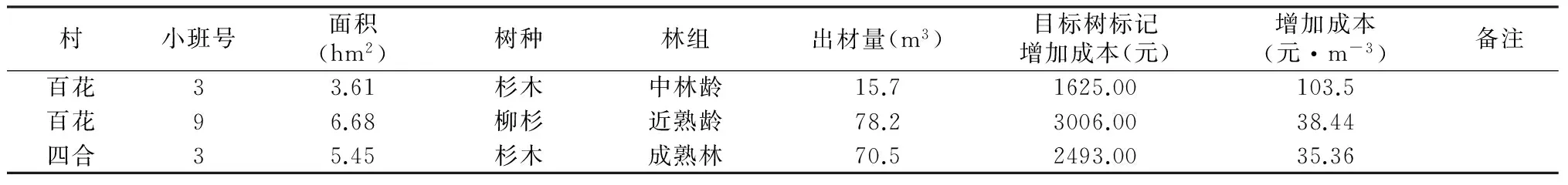

珙县“德贷”项目实施的林分主要以杉木、柳杉人工纯林的中龄林、近熟林分为主,低产、低效林和阔叶林分面积有限。按照对人工林近自然经营的技术措施要求,确定目标树,择伐干扰树,促进目标树的生长与更新,而要实施这一步骤,需要对全小班进行标记,然后按标记进行采伐作业,工作量大且繁琐,增加了人工成本。据测算,近自然经营择伐比传统经营采伐的采伐成本每公顷次增加450元左右,主要是对目标树标记增加的人工费用,其它环节成本变化不大。体现在小班,因林龄和林相不同,单位面积出材量不一,平均到每立方米增加的采伐成本从几十至近百元不等(见表2)。采伐成本的增加,且一次性单位面积收获减少,近自然经营措施很难被经营者接受。

表2 珙县王家镇3个“德贷”项目小班采伐成本测算表

村小班号面积(hm2)树种林组出材量(m3)目标树标记增加成本(元)增加成本(元·m-3)备注百花33.61杉木中林龄15.71625.00103.5百花96.68柳杉近熟龄78.23006.0038.44四合35.45杉木成熟林70.52493.0035.36

4 近自然经营措施

随着经济社会发展,木材替代用品被广泛应用,人们对商品木材的需求逐年减少。在生态文明建设的大背景下,以提供商品木材为主的人工林在发挥森林生态效益和满足广大群众对环境质量需求方面的不足日趋显现,构建近自然森林植被群落已逐渐成为社会共识。但从我国近自然森林经营的实践来看,由于近自然森林经营具有技术难度大、经营成本高、木材供应周期长等特点[8]。因此,要实现人工林近自然经营需要从理念和政策等几个方面去引导和推进。

4.1 加强人工林近自然经营理念的宣传引导

自1880年Gayer提出近自然森林经营的思想[9],至今已经有120 a的时间,但在德国被受到重视和普遍接受是在20世纪后半叶。第二次世界大战后,德国林业政策导向主要是以木材生产为主,通过发展针叶林,改造低产林,形成了大面积针叶纯林。面对针叶树纯林表现出森林质量降低、土壤退化和各种自然灾害,相关的讨论影响着德国林业发展。20世纪70年代,单木经营或提高林分质量等概念以不同形式出现在德国的林业政策中,在20世纪80年代后期,德国林业政策发生了重大转折,明确发展混交林,鼓励尽可能多的森林实现近自然森林经营,同时对针叶纯林的调整也越来越多地得到公众的认可和支持[10]。在中国,1999年国家林业局批准立项将欧洲近自然的森林经营技术引入我国开展实践[11]。作为川南重点人工林区的珙县,也是在承担“德贷”项目四川(Ⅱ)期建设开始推广近自然经营的理念,可以说广大林农对人工林近自然经营的认识还是相当有限的。

4.2 加大对人工林近自然经营的政策扶持力度

尽管通过 “德贷”项目,以及国家森林抚育项目来推动人工林近自然经营,因其周期长,成本高,经营者很难接受项目的实施。为此,除加大对近自然经营与可持续发展理念的宣传和引导外,应加大对人工林近自然经营政策的扶持力度,需要从国家层面制定和出台更多的优惠政策,建立人工林近自然经营的长效补助机制,利用好“德贷”、“碳汇”等项目平台,给予广大林农和业主在人工林近自然经营过程中一定的利益保障。

4.3 积极发掘和培育乡土树种,大力发展混交林

发展混交林是实现人工林近自然经营的一个重要途径。混交林生境的多样性比单一树种纯林更能抵御不同形式的灾害, 动植物组成更丰富, 具有更高的美学价值和森林旅游价值[9]。根据珙县人工林现状,发展混交林,从营造林技术着力,实现人工林近自然经营可采取3种方式:一是对现有人工林,通过人为的方式,确定目标树后,进行疏伐,促进目标树生长,同时在林下补种阔叶树种;二是对一些疏林地或林中空地直接补种阔叶树种,实现人工林的异龄混交林;三是对新造林或迹地更新造林时引导林农或业主营造混交林。

营造混交林或在针叶纯林内补植阔叶树种时,应在树种选择上着重考虑地带性植被区系特征,以促进地带性顶级植被群落形成的乡土阔叶树种为主,如红椿、桤木(AlnuscremastogyneBurk.)、合欢(AlbiziajulibrissinDurazz.)等乡土树种的发展。

[1] 黄玉梅,张健,杨万勤,等.我国人工林的近自然经营[J].林业资源管理,2007,5.

[2] 许新桥.近自然林业理论概述[J].世界林业研究,2006,19(1):10~12.

[3] 张鼎华,林卿.近自然林业与林业的可持续发展[J].生态经济,2000(7):23~26.

[4] 陆元昌,Knunt S,甘敬,等.近自然森林经营的理论体系及在幼龄林抚育改造中的实践[J].中国造纸学报,2004(增刊):285~289.

[5] 陆元昌.近自然森林经营的理论与实践[M].北京:科学出版社,2006.

[6] 彭舜磊,王得祥,赵辉,等.我国人工林现状与近自然经营途径探讨[J].西北林学院学报,2008.23(2).

[7] 马祥庆.人工林地力衰退研究综述[J].南京林业大学学报,1997,21(2):77~81.

[8] 许新桥.近自然林业理论评价[J].林业经济,2006(2):24~32.

[9] Gayer K.Der W aldbau [M].Berlin:Wiegandt & Hempel &Parey,1880:700.

[10] 雷静品,李慧卿,江泽平.在我国实施近自然森林经营的分析[J].世界林业研究,2007,20(5).

[11] 章异平,徐军亮,康慕谊,等.近自然林业的研究进展[J].水土保持研究,2007,14(3).

2016--

德国政府贷款四川林业可持续经营管理项目。

梁元平(1974-),男,林业工程师;主要从事森林资源规划设计调查工作;E-mail:2638445098QQ.com

10.16779/j.cnki.1003-5508.2017.02.032

S750

A

1003-5508(2017)03-0135-04