“地产+产业”广州实施路径探索

胡晓会

广州本地似乎缺乏北派成熟的产业地产开发商。

面对本土一大批强势、专业的千亿级、百亿级房地产企业,广州如何才能避免产业园区开发运营的“房地产化”?产业发展的出路有哪些?能否实现政府、产业与企业三方共赢的局面?

针对上述诸多疑问,本刊记者专访了广州现代城市更新与产业发展中心(GRID)执行院长江浩,听取他多年来对广州产业地产发展的观察与思考。多年以来,他所带领的GRID团队一直深度参与产业项目谋划,招商和推动,对广州“产业+地产”实施路径与开发运营模式有着深入研究和思考,并围绕实际项目进行了很多探索和实践,总结了多项产业发展的创新性模式。

“广州正在进入产业时代”

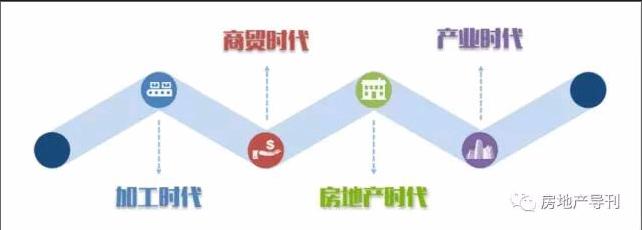

最大的行业感受是什么?江浩从宏观的行业背景开始分享:“改革开放以来,广州大致历经了‘加工时代、‘商贸时代、‘地产时代,如今正在全面进入产业时代。”

作为珠三角经济区的领军城市,广州拥有大量活跃的民间资本和民营经济体,仅专业市场就有近千家,大大小小的产业园村级工业园1800余家。但是,这些产业形态原生性很强,关联度不高,随着城市建设发展,目前呈现出高度分散、低度整合的碎片化状态,面临巨大的产业转型升级需求,今年以来,随着广州城市更新政策全面放开,国土规划、城市更新、科工商信等各部门正在联合推出产业发展的“1+N”政策,保障和促进产业升级和发展。

在产业发展有大需求的同时,由于广州有大量的存量土地,占到新增土地的二分之一,在土地供应日渐紧缩的情况下,全国版图都极具竞争优势的本土房地产企业也正在掀起城市更新进军产业地产的新一轮高潮。

“基于有供给、有需求、有政策、有趋势、有企业的五大特征”,江浩分析认为,“以城市更新为抓手,广州正在全面进入产业时代。”但从辉煌的房地产时代到产业时代,地产商能否做产业?如何防止以假乱真,后劲不足?广州“产业+地产”面临着哪些困境?实施路径可能是什么?他认为,这是攸关广州城市更新,经济发展和竞争力的“急”点,也是一个“痛”点,值得政策研究和规范,有保育有约束有监管有措施。

“地产+产业”的客观现状

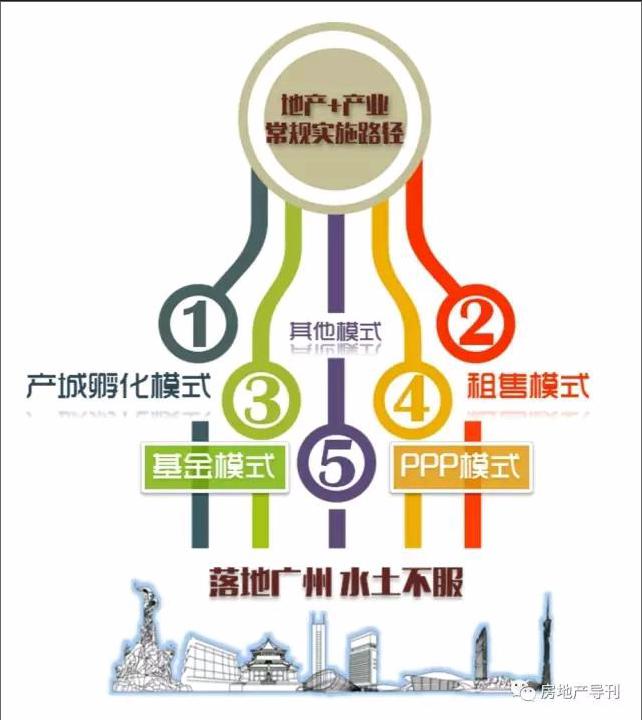

国内成长了一些具有代表性的产业园区开发商,包括华夏幸福、联东U谷等,但这些优秀的北派大型产业地产商在广州却遭遇了各种水土不服。

常规路径图

广州商贸环境开放,产业资源充足,开发资本充足,产业集聚多数依靠市场资源配置推动,获得源发动力。资源不缺,招商不难,但筑巢不易。谁来筑巢?如何筑好巢,如何吸引企业?土地如何整备?广州虽然有很多发展产业的这些“得天独厚”的条件和资源优势,但政府在城市建设和产业发展联动上缺少政策指引,产业商又大多不懂建设,产业落地困难,“产、城、人、文”无法有机融合。江浩指出,由于种种原因叠加,广州近年来在产业地产发展方面,步伐有些缓慢,甚至可以说是落后了。

不可否认,广州缺乏有实力的、成熟产业运作能力的产业开发企业。但是,作为粤派地产的滥觞之地,广州拥有一大批蜚声海内外,实力强劲的传统房地产商企业,成就了广州声名卓著的房地产时代。江浩坦言,“广州的房地产企业是一群非常强势、又极为专业的群体”,在产业发展建设载体方面有巨大的动能和优势。他进一步解释,“不能说广州搞产业没有运动员,也不是一味的引入北派企业,本土实践‘地产+产业有双向需求和优势”。

但是,“绝不是所有的产业项目适合‘地产+产业,也绝不是所有的地产企业都能参与产业项目”,江浩认为,“目前,只有极少数的地产商可以做产业项目,而且需要政策规范和保育项目的前后运作。”

对于开发商如何“地产+产业”,广州以往的政策也缺乏明确引导。但值得注意的是,目前,关于城市建设保障产业发展,广州相关政策正在做出积极调整和重大改变,相关具体实施政策都正在积极制定之中。

随着制造产业的外迁,如果广州对标国际化大都市发展路径,很多项目产业类型未来都不是纯粹的制造业,以服务业为主的第三产业,以及总部经济、工业4.0、智能制造等新兴产业崛起,带动庞大的会展、商务、办公、生活、娱乐休闲等高端需求。也为地产商运营产业带来巨大发挥空间。江浩认为,如果政策松绑和规范之下,针对地产加产业出台更有智慧的措施,有实力的地产商有长远眼光,通过组建专业化团队,扩大产业朋友圈,深化地和产的合作模式,加大前期产业深度谋划,“说专业的话,做各自的事”,积极助力城市更新和产业转型升级,广州产业地产绝对可以走出自己的特色道路。

“地产+产业”的实施建议

“十年来,我们一直积极致力于研究城市更新和产业转型升级,推动产业项目落地。从提出产业改造是三旧改造的核心,到研究广州正在进入的产业时代,呼吁城市更新促进产业发展,我们的多项建议写入政策,多项调研引领实务,大量产业谋划正在实施”。江浩充满感情的回顾;“广州痛点就是产业如何落地,如何产城融合?做产业项目推动需要坚守,需要情怀,需要智慧”,GRID团队在大量的项目实践基础下,对“地产+产业”的实施路径总结了一套实践思路,渗透到一批产业项目推动之中。

“我们有三点主要的建议,一是政府出台保育和规范政策,二是地产商积极实现真正转型,三是利用产业深度谋划推动土地规划和整备”。据江浩介绍,除了正在参与编制各项产业发展落地保障政策外,GRID团队设计了城市更新项目审批中的产业发展全生命创建制流程,推动花都区产业园区“四位一体”谋划和招商,倡议白云区“1+1+1”的产城发展模式。

“四位一體”花都模式,是指“产业谋划、规划调整、土地整备、前期招商”四项工作同步推进。园区转型升级存在“谁来做、为谁做、怎么做、哪先做”等一系列联动事宜的问题。江浩认为,产业谋划,合作模式,土地整备非常关键,“前期没有充分全面谋划,项目将会手足无措”。有前期充分的谋划,才有“地产+产业”的融合。以产业谋划为主导,规划方案、土地整备因应谋划及时做出调整,在项目谋划阶段就开展针对性招商,加强政企联动合作,真正做出有实质产业内容和主导产业、龙头企业的产业园区。

与此同时,政府在“地产+产业”结合落地的过程中,可以积极借鉴杭州、深圳等地经验,合理设置产业门槛和条件,提高“产城融合”的比例和内容,允许混合供地,探索PPP合作模式。政府积极搭建平台,推动产业基金公司发展和介入,设置条件适当允许物业分隔和定向销售,积极协助招商,制定产业引入落户的人才税收等相关政策。用创建制的方法指导和推动产业引入,制定相关政策指引产业规划,做好政府应做的相关配套措施和服务。既不要甩手做掌柜,也不要不允许介入,而是真正搭平台,政企互动共赢。

除此之外,要意识到传统房地产是通过一次性买卖获取收益,但产业运营需要时间,或者租赁,或者参与运营,在高质、长效的服务中形成收益,需要较长的周期,是个“慢销品”。江浩特别强调,开发商如果转型做产业,必须要下决心转变思路,“要沉下心去做产业项目运营,做慢销品”,而且,除了充分意识外,“组建专业团队、安排专项资金、建立产业朋友圈,对接产业基金”才能真正实现地和产的共赢。

做好“产业+地产”,一定要有一个好的模式。江浩认为,广州其实已经有不少地产加产业的案例探索和实践,比如时代集团在白云区黄石的国际单位,通过旧厂房改造引入设计文创和化妆品研发等形态,有省农民工博物馆,并且也有国家级的孵化器,做出文化地标的同时,逐渐形成白云区的产业小总部聚集地,并且还在不断的蝶变和转型。

江浩很有信心的认为,“地产+产业”的积极探索,将可以成为珠三角地区某些类型产业项目发展的一个主流思路。通过前期专业的产业谋划,政府做好统筹和指导,发挥本土产业资源和地产资本的各自优势,既关注飞来型大企业落户,也引导本地成长型产业聚集,挑选、规范、监督,扶助地产商参与产业项目,增强城市经济实力和竞争力,探索实践出“政府、产业、地产”多方共赢的广州模式。