急诊全程优化护理在抢救急性心肌梗死患者中的应用

赵琴美+黄英

【摘要】 目的:总结急性心肌梗死抢救工作中行急诊全程优化护理方案的有效性。方法:以2016年1-10月进入笔者所在医院急诊科进行抢救的急性心肌梗死患者为对象,随机抽选56例,分为对照组和观察组,各28例。对照组接受常规护理,观察组接受全程优化护理方案,观察两组抢救质量、急救时间及满意度等。结果:对照组临床有效率为75.00%(21/28),观察组为96.43%(27/28),两组比较差异有统计学意义(P<0.05);对照组满意度为71.43%(20/28),观察组为96.43%(27/28),两组比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组静脉给药环节、分诊评估环节、静脉采血环节及心电图检查环节所用时间均短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:对急性心肌梗死患者进行抢救时,通过配合落实全程优化护理方案,不仅能提升抢救质量及满意度,还可以优化静脉给药环节、分诊评估环节、静脉采血环节及心电图检查环节等,进一步缩短抢救时间,可推广。

【关键词】 急性心肌梗死; 全程优化护理; 常规护理; 急诊; 护理质量

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2017.16.046 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2017)16-0083-03

在医院心血管科临床中,急性心肌梗死本身属于常见的疾病之一,该疾病患者的主要发病原因是由于冠状动脉出现供血不足,或者供血中断而导致其心肌组织发生缺氧、缺血壞死,表现出发病急、病情进展快及并发症较多等特征,需及时进行急救[1]。在急性心肌梗死临床急救工作中,通过落实全程优化护理方案,有助于改善病情,使急救质量得到有效提升,而为评估全程优化护理方案在急性心肌梗死患者中的实际应用水平,本研究对56例于2016年1-10月进入笔者所在医院急诊科进行抢救的急性心肌梗死患者进行观察比较,期待提升其疗效及满意度,同时对急救时间进行有效控制。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以2016年1-10月进入笔者所在医院急诊科进行抢救的急性心肌梗死患者为对象,随机抽选56例,分为对照组和观察组,各28例。对照组男17例,女11例;年龄43~85岁,平均(59.2±2.18)岁。观察组男19例,女9例;年龄42~83岁,平均(58.8±2.87)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

对照组接受常规护理:将患者送入抢救室,为其开通绿色通道;若患者病情相对较轻,需予以诊断后,再将其送入抢救室,并按照急救程序落实各项急诊抢救护理工作,让患者保持正确的卧床姿势,对患者的血压、心电及血氧饱和度等指标进行专项测量,同时及时抽血进行化验检查,建立好静脉通道,以改善其病情。

观察组接受全程优化护理方案。(1)对接诊程序进行优化。首先,120与急诊的无缝隙连接,对于急诊护送或者是自行就诊的患者,在予以救治时,通常需要开通绿色通道,在快速对患者病情状况、身体状态施以初步判断的基础上,通知医师,并配合抢救工作的进行。对于疾病疑似患者,于下肢静脉抽取适量血液标本,予以检查,以确定病情。(2)对抢救程序进行优化。成立抢救小组,各组员间分工合作节约抢救时间。抢救护士立即评估病情,进行吸氧、心电监护、观察病情、根据医嘱立即给予溶栓药物、做好护理记录为下一个科室的治疗与护理提供依据;治疗护士迅速建立静脉通道,同时抽取血标本送检;输液护士协助医生做好各项检查、电话联系各科室,如心电图室、心内科会诊等。(3)对转运交接程序进行优化。当患者病情稳定后,转运前应再次评估生命体征,确定转运路线,通知电梯房和相关科室做好迎接病人的准备,转运途中携带抢救药品及器械,医生、护士共同护送病人至病房,到达病房后与病区医生护士进行交班,交清患者生命体征、检查情况、用药情况等。(4)详细记录抢救程序。当患者接受抢救时,护理人员还需对抢救方式、抢救流程等进行记录,待其抢救工作完成后,再对记录的各项资料进行后期整理,并将其制作成表格,便于后期对患者抢救质量做准确的分析。

1.3 观察指标及评价标准

(1)疗效:患者临床症状消失,检查各项指标显示正常即为显效;而临床症状有所改善视为有效;患者临床症状较治疗前没有发生任何变化,且有恶化趋势视为无效[2]。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。(2)满意度:采取笔者所在医院自制护理满意调查表进行评估,分值为0~100分,十分满意为90~100分,基本满意为70~89分,低于70分为不满意[3]。满意度=(十分满意+基本满意)/总例数×100%。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 19.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组抢救护理有效率比较

抢救护理后,对照组有效率为75.00%(21/28),观察组为96.43%(27/28),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组抢救护理后满意度比较

抢救护理后,对照组满意度为71.43%(20/28),观察组为96.43%(27/28),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组抢救护理后急救时间比较

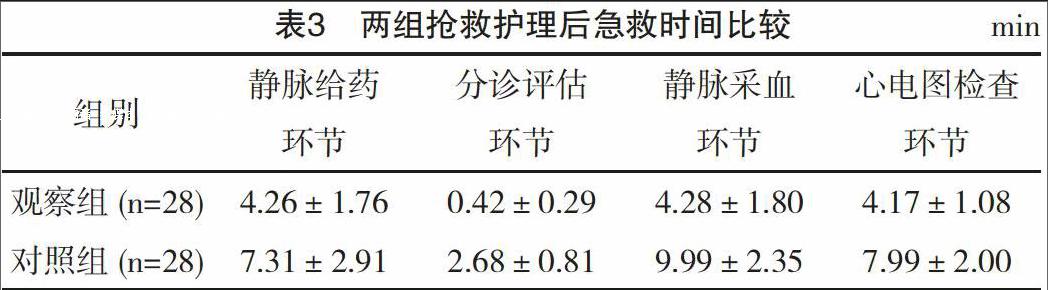

抢救护理后,观察组静脉给药环节、分诊评估环节、静脉采血环节及心电图检查环节所用时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

刘东艳等[4]发现,急性心肌梗死属于临床上比较常见的一种高发疾病,此病的发病机制十分复杂:由于机体内的冠状动脉血管发生痉挛,忽然出现完全闭塞问题,以至于其体内的供血量减少,造成心肌缺血或坏死等病症,并且伴随着胸部剧烈疼痛问题的出现,患者心电图及心肌酶动态都会随之改变,患者一旦发病而未立即治疗,就易产生血小板凝集而形成血栓,进而演变为急性心肌梗死,增加死亡率。

对于急性心肌梗死患者,于其抢救中通过对急诊全程优化护理方案的充分利用,在对工作抢救流程、接诊流程及网络系统建设、交接工作进行优化的基础上,增加护理人员的责任感,同时对患者病情做出正确判断,在予以针对性救治,有助于提高急救质量[5-6]。不仅如此,全程优化护理方案强调进一步提高抢救工作的整体精准性及规范性,通过对接诊程序、抢救程序等进行优化,在创建专业信息网络体系的基础上,对转运交接程序进行优化,除了能提高有效率外,还可以使静脉给药环节、分诊评估环节、静脉采血环节及心电图检查环节等急救时间得到进一步控制[7-8]。此次行不同抢救护理方案后,对照组临床有效率为75.00%(21/28),观察组为96.43%(27/28),差异有统计学意义(P<0.05);对照组对护理满意度为71.43%(20/28),观察组为96.43%(27/28),差异有统计学意义(P<0.05);观察组静脉给药环节、分诊评估环节、静脉采血环节及心电图检查环节所用时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对急性心肌梗死患者进行抢救时,通过配合落实全程优化护理方案,不仅能提高抢救质量以及满意度,还可以优化静脉给药环节、分诊评估环节、静脉采血环节及心电图检查环节等,进一步缩短抢救时间,可推广。

参考文献

[1]张学萍,魏素芳,沈莹,等.多科室联合护理查房优化急性ST段抬高心肌梗死患者的急救流程[J].中华护理杂志,2013,48(12):1102-1104.

[2]冯丽钦,陈东玲,展丽元,等.PiCCO在心肌梗死心源性休克患者精细容量管理中的护理体会[J].中国实用护理杂志,2013,29(z2):23-24.

[3]赵力立,曹明英,姚朱華,等.协同护理模式对急性心肌梗死患者心功能及心理状态的影响[J].护士进修杂志,2014,29(16):1463-1465.

[4]刘东艳,潘湦,任丽娟,等.个体化护理应用于心肌梗死合并上消化道出血患者的临床效果[J].现代消化及介入诊疗,2016,21(3):406-408.

[5]吴洁.综合护理干预措施对急性ST段抬高性心肌梗死患者预后及心理状态的影响[J].现代中西医结合杂志,2014,23(22):2492-2494.

[6]王淑锦.生命力护理干预对中青年心肌梗死患者的自我管理能力和生活质量的影响[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2016,11(4):392-394.

[7]张维,保春萍,杨丽霞,等.胸痛中心STEMI患者直接入导管室行pPCI治疗的护理对策研究[J].岭南心血管病杂志,2016,22(4):477,502.

[8]黄雷,刘迎午,李彤,等.体外膜肺氧合联合急诊经皮冠状动脉介入治疗抢救急性心肌梗死后心脏骤停的效果[J].中华心血管病杂志,2016,44(7):570-576.