谁是大师

文/李公明

《中国画画刊》提出了一个很有现实针对性的议题:“人人都是大师的时代什么人才能称大师”,我想起过去曾经在文章中也顺带涉及过这个议题。一是在评论翁贝托·艾柯的《倒退的年代》(翁德明译,漓江出版社,2012年5月)的时候,我说“不太喜欢中译本加上的副标题‘跟着大师艾柯看世界’—— 在‘大师’满地走的中国,艾柯可以不被‘大师’吗?”看起来与《中国画画刊》编辑部提出这个议题的想法有点接近,都是对这个“人人都是大师的时代”的一种真实感受;另一次是在讨论今日的大学与大师关系的一篇文章中,我认为“在今天,梅贻琦先生‘所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓’的名言似乎已经人所共知,在大楼林立的校园中可以面无愧色地在各种校庆致辞中翻飞。但是,当‘何谓大师’的标准和共识本身成了问题的时候,‘大师’很容易就与‘大楼’一样成为世俗功利考量的指标,而不是精神上、学术上的高标。在这样的情境中,我认为应该让大学之‘大’的真谛体现在它所培养的人的身上——所谓大学者,培养出大写的现代公民之谓也。”在这里,似乎更像是对编辑部提出议题中的“什么人才能称大师”的一种回应:要有精神上、学术上的“高标”。

翁贝托·艾柯

富勒

涂尔干

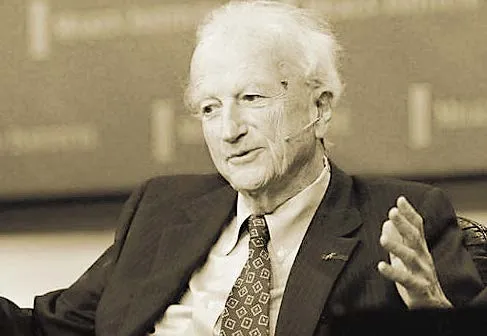

罗纳德·德沃金

说到这里,想到一个问题:“大师”一词实有不同的使用语境,其中包含有相当复杂的因素。首先要检讨的是自己曾经在何种语境中使用过这个概念。比如,我曾在文章中称富勒(John Frederick Charles Fuller,1878—1966年)为“英国军事理论和军事史学大师”;称撰写《宗教生活的基本形式》的涂尔干(E·Durkheim,1858—1917年)为“社会学大师”;在评论罗纳德·德沃金(Ronald Dworkin,1931—2013年)的《身披法袍的正义》的时候称他为“自然法学派大师”; 称卡尔·克劳斯(Karl Kraus,1874-1936年)是“20世纪上半叶杰出的奥地利德语作家和讽刺大师”;另外,当我看到经济学家王则轲教授为《反常识经济学》(加里·S·贝克尔、理查德·A·波斯纳著,李凤译,中信出版社,2011年4月)写的序言题为“两位大师真刀真枪的公共政策讨论”的时候,对于称20世纪经济学家加里·贝克尔(Gary·S·Becker,1931—2014年)和法学家、法律经济学运动的重要人物理查德·波斯纳(Richard·A·Posner,1939 —)为“大师”也并无反感。应该说,上述例子中提到的人物都是在西方学术领域中的确具有开创性贡献、对学科发展有深远影响、在西方学界的确享有盛誉的学者;同时,这里的“大师”之称也只是学术界自然形成的一种带有学术成就意味的尊称,既非由某种机构正式任命的头衔,更不是当事人自封的。但是即便在这种语境中,如果我们要认真地思考“大师”概念的正当使用的话,仍然要思考一些问题,比如:学术领域的“大师”与思想领域的“大师”是否会有所区别?而在学术领域中,也有人认为人文学科的“大师”必须是跨学科的,应该在整个人文学科而不仅仅是在某一专业产生重要的影响,否则算是某一个专业领域的著名学者而不能称作“大师”。又比如,学术的发展有可能对学术人物定评产生影响,曾经被认为是“大师”级的学术人物有可能不再被认为是“大师”;另外,说到中国当代学术界,也有人提出不能只承认“民国大师”,要反对“厚古薄今”的学术崇拜。

应该说,上述的这些问题都是在严肃的学术讨论中自然产生的,需要在主要依托于诸如学术史与思想史这样学科中予以具体讨论。其实,即便是在这种严肃讨论中,判断谁是“大师”的议题在我看来也并非具有非常重要的学术价值,因为说到底它只是一种对学术前辈的尊称,在真正全面和深入的学术评价中并不具有实质性的意义。但现在我们讨论的“人人都是大师的时代什么人才能称大师”这个问题完全是属于另一个层面的:一种病态的社会现象,所折射的是一个时代的病态,所蕴含的实质性问题只能在这个社会的知识与文化生产体制、传播体制以及社会分层和相关的利益动机中认识和研究。那么,这个问题的讨论就反而具有实质性的意义:认识和研究这个时代的病态,揭露隐藏在光环背后的龌龊与卑劣。从政治社会学的意义上看,当然有其研究价值。

卡尔·克劳斯

加里·贝克尔

已经没有必要泛泛地列举和描述当今这个“人人都是大师的时代”的种种乱象、丑态,但是,如果有人能够运用词语检索、数据统计等手段对这种社会现象进行精确的定量分析的话,“大师”泛滥的严重程度可能还是会超乎想象;同样,如果有人能够掌握从公共领域(如“大师”的评选、宣传的机制及过程)到私人领域(当然在这要把握法律允许的界限)的“大师”产生真相,并且能够如实地表述和发表出来,那么“大师”泛滥的严重性质也可能是超乎人们想象的。很显然,如果我们对“大师”泛滥的严重程度和严重性质缺乏建立在扎实的分析与研究基础上的认识的话,讨论“什么人才能称大师”就会显得虚空。人们常说“拨乱反正”,乱根不治,何来返正?但是现实的语境往往是对于“乱根”的实证性揭露、批判很难,而从正面提出“返正”的思考则仍或有空间,因此我认为“什么人才能称大师”也仍然可以是一种有意义的言述。关键是,我们是否愿意坦诚地思考这个问题。

前述提到,“何谓大师”的标准和共识应该来自精神上、学术上的高标。这“高标”是什么?由谁来制定和谁来检验?其实,这问题既简单又复杂。说简单,主要是“精神上”的,对于知识分子、学者、艺术家等以精神生产为志业的人来说,还有什么比陈寅恪撰王国维碑铭中说的“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。”“独立之精神,自由之思想”更为重要的精神标杆呢?一个曲学阿世、献媚强权、依附权贵、没有道德良知、丧失独立人格与精神尊严的人,能被称作“大师”吗?这个层面的判断与评价,应该、也可以在知识界、文化界的公共领域中予以公开讨论,即便在现实语境中很多问题难以明言,但是只要把这条精神标杆——最起码在公开的言说中像“曲学阿世、献媚强权、依附权贵、没有道德良知、丧失独立人格与精神尊严”这样的道德污点还是可以被批判的——亮出来,说大体的人心向背就不难区分开来了。说复杂,就又回到了学术层面上的讨论,那就更多地听专业人士的讨论,关键是要有真正的自由讨论、交流和发表的语境。经过这两个层面,“什么人才能称大师”的讨论便有可能产生有价值的结果。

回到我们的艺术界——虽然讨论议题中并没有限定在艺术界,但是我相信这是编者和读者都更关心的领域。究竟什么样的艺术家才能称作“大师”?我的思考路径首先是“什么样的艺术家不能称作‘大师’”,具体是:1. 不应再由国家的艺术管理机构颁发“大师”称谓和证书,其流弊于兹暂不讨论;2. 由艺术界的官本位引发的艺术圈权力崇拜症和由市场的天价现象引发的艺术资本崇拜症是“大师”乱象背后的制度性腐败现象,是当代中国美术界最突出的两块毒瘤。这“乱根”不除,在利益驱动之下的“大师”乱象难消。假如消除了这两个“乱根”,那就可以回到上面说的精神与学术两个层面的讨论——其实在这时候,艺术界对于“什么人才能称大师”恐怕已经没有太大的兴趣了。