开放的地区主义:中国地区合作的新路径

韩爱勇

开放的地区主义:中国地区合作的新路径

韩爱勇

开放的地区主义;地区合作;中国

开放地区主义的回归,表明东亚新地区主义的研究视角对开放地区主义存在误读。中国倡导的开放地区主义其目标可以概括为,基于开放的理念,从国家层面到地区层面甚至再到世界层面打造具有规则一致性的开放型经济,从根本上解决贸易和投资自由化的问题。为此,中国重构了开放地区主义的基本规则,加快实施自贸区战略以打造统一的地区市场。未来,开放地区主义面临着逆全球化、地区统一市场建设和地区合作机制建设的三大挑战。

1997年的亚洲金融危机促使东亚新地区主义蓬勃兴起。但是,2008年国际金融危机爆发之后,东亚地区主义却呈现出衰落之势,步伐迟缓,成员泛化,进程混乱,制度过剩,东亚地区主义似乎迷失在全球化浪潮的低谷和地缘政治竞争的漩涡之中。东亚合作向何处去,成为学术界关注的一个迷思。2014年APEC北京峰会之后,中国发起“坚持开放的区域主义理念,启动亚太自贸区进程”的倡议得到诸多与会成员国的积极响应。我们发现,地区主义似乎又回来了,但回来的并不是1997年之后的新地区主义,而是开放的地区主义。为什么回来了的是开放的地区主义,它的目标指向是什么,中国又采取了怎样的战略举措来推动开放地区主义发展,它未来可能面临的挑战又是什么,成为我们亟待研究的问题。

一、为什么回归的是开放的地区主义

1980年5 月,日本前外相大来佐武郎领导的环太平洋合作研究小组提交的“环太平洋合作构想最后报告”里第一次明确提出了“开放的地区主义”(open regionalism)的概念。报告指出,我们构想的第一个特点是, 它是面向世界的开放性的地区主义, 而绝不是排他性的关门主义。[1]这一概念在1980年成立的太平洋经济合作理事会(PECC)和1989年成立的亚太经合组织(APEC)的实践中得到进一步的发展和完善:APEC明确接受开放的地区主义原则始自1991年的《汉城宣言》。1992年PECC旧金山大会发表的《开放性地区主义宣言》,则对该区域合作原则作了具体阐述。APEC名人小组(EPC)于1994 年提交的报告对“开放的地区主义”又进行了详尽探讨, 并提出实施开放的地区主义的四种模式*这四种模式为:(1)尽可能最大限度地推行单边自由化;(2)在基于最惠国原则( MNF ) 实施区内自由化的同时,致力于减少对非成员的壁垒;(3)愿意在对等原则的基础上把区内自由化措施扩展至区外非成员;(4)承认在有条件或无条件的基础上,任何单个的成员可将自己在APEC框架内所做的自由化承诺延展至区外非成员。参见周涛:《“开放的地区主义”释义》,《国际商务研究》,1998年第5期。。报告写道:“我们建议APEC贯彻‘开放的地区主义’原则,是期望区内的贸易和投资自由化措施可以远远延伸至APEC成员的疆界之外。”1994年11月APEC茂物会议发表的《茂物宣言》强调:“我们决心将以有助于鼓励和加强整个世界贸易和投资自由化的方式来追求亚太的自由和开放的贸易和投资。”《宣言》同时要求成员国在规定的日期前“实现亚太地区自由开放的贸易与投资”。至此,开放的地区主义作为APEC的一个基本原则确立起来。

APEC 开放地区主义思想的重要先驱之一澳大利亚国立大学教授彼得·德赖斯代尔认为“保证经济政策上的努力服务用于维持一个开放的、非歧视性的贸易和经济体制, 是东亚和西太平洋国家利益之所系”。[2]在彼得·德赖斯代尔看来,开放地区主义的本质特征是: 在贸易和国际经济政策方面实行非歧视立场, 在国际交往中进行合作以支持多边贸易体系, 并在邻国间为国际共同事业提供特殊的物资方面进行合作。[3]由此,我们可以从开放地区主义的实践和思想渊源上看出,它追求的根本目标有两个,贸易和投资的自由化。跨区域的开放性、包容性和非歧视性是其本质特征,它也不寻求构建硬约束的、超国家的组织机构。

应该说,践行开放的地区主义理念的APEC一直在发展,这也就意味着开放的地区主义并不存在“衰落”的问题,可这为什么又与我们在理论思考和实践观察中得出地区主义衰落的结论之间出现如此大的偏差呢?一个根本的问题在于我们对开放的地区主义存在误读,甚至在理论分析中出现了“概念置换”的错误。

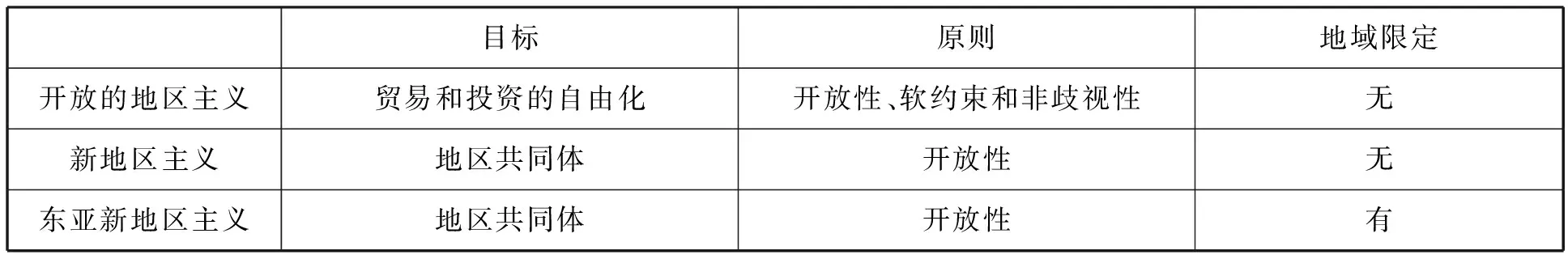

1997年亚洲金融危机之后以“10+1”、“10+3”、“3”和东亚峰会为载体的东亚新地区主义蓬勃兴起。新地区主义就成为我们观察和分析东亚合作的一个主要范式。1991 年美国学者诺曼·帕尔莫首次提出了“新地区主义”(new regionalism)的概念,以区别此前传统的旧地区主义(old regionalism)。强调新地区主义的突出特点是跨区域性,即地区合作应超越单一地区,实现跨区域国家间的合作与融合。[4](P12)八年之后,伯恩·赫特又将新地区主义界定为包括经济、政治、社会和文化层面在内的多层次的地区一体化进程。[5](P1)可以看出新地区主义有两个极为突出的特点,合作的跨区域性和多层次性,当然新地区主义的最终指向依然是构建一个超国家的组织机构。但在中国学者看来,新地区主义的外向性和开放特征固然体现了全球政治经济的相互依存性,也反映了发达经济体试图利用全球资源的自由配置从全球化中充分受益的意图。但其弊端也显而易见:首先,通过所谓“深度一体化”,促使发展中国家改变自身, 通过政治经济体制的调整改革, 接受优势国家(西方发达国家)标准, 而被纳入到区域一体化体制中。因此在包容的多样性中却表现出同质性的倾向。其次,发达国家通过跨区域的“开放地区主义”方式,施行贸易与投资自由化(便利化)的措施,扩大自身经济利益,主导整个地区经济,甚至地区的政治和安全事务。[6]显然,这不完全符合东亚广大发展中国家的利益。因此,东亚新地区主义不是也不应该是西方界定的新地区主义,“开放主义并不意味着东亚区域化应该具有强烈的外来色彩。东亚可以以自己的实践和能力来以我为主地推动区域主义在东亚的深入,”[7]东亚新地区主义依然要体现出“地区至上”的基本价值。基于这样的理念,东亚新地区主义在“东亚地区内形成了一种地区内合作机制建设与地区外协调体制建构的两层构架,”[6]如此一来,东亚新地区主义除了内部开放和外部开放两个特征之外,相对明晰的地域性自然就成为其更为根本的特征,因为“如果没有地理上的限制,地区主义就会变的弥散开来而难以操作”。[8](P333)当然构建东亚共同体依然是它的一个终极目标。东亚新地区主义最终蜕变为开放地区主义和新地区主义的复合体,在东亚新地区主义的视域下,开放的地区主义失去了其最为宽泛的“开放性”,而东亚新地区主义在很大程度上成为开放地区主义的同义语(见表1)。

东亚新地区主义的衰落并不意味着开放的地区主义就行不通了,两者本质上并不是同一件事情。中国重申开放的地区主义原则并能得到诸多国家的响应,在于中国对当前亚太地区和世界经济问题的判断是客观的,而开放地区主义恰好就是解决这些问题的有效方案。

2015年11月15日,中国国家主席习近平在二十国集团领导人第十次峰会上指出:“国际贸易增速连续3年低于世界经济增速,2014年全球外国直接投资下降8%。这值得我们高度关注……重振贸易和投资,让世界经济这两大引擎重新高速转动起来,是二十国集团工作的另一个重点。”[9]这是中国对世界经济病症的客观诊断。如前所述,开放的地区主义所指向的最终目标就是贸易和投资的自由化和便利化。从理念上看,开放地区主义坚持的非排他性原则、贸易自由化原则、透明度原则和协商一致原则与世贸组织的基本原则具有高度的一致性。因此,可行做法就是“在推进亚洲经济一体化的同时,坚持开放的区域主义,协调推进包括亚太经合组织在内的跨区域合作。”[10]这是亚太地区经济发展的命脉之所系,也是地区合作进程的根本出路。由此可见,开放地区主义的回归既是在情理之中,也是势所必然。

表1 开放的地区主义、新地区主义和东亚新地区主义的比较

二、开放地区主义的进程:目标指向与中国的战略举措

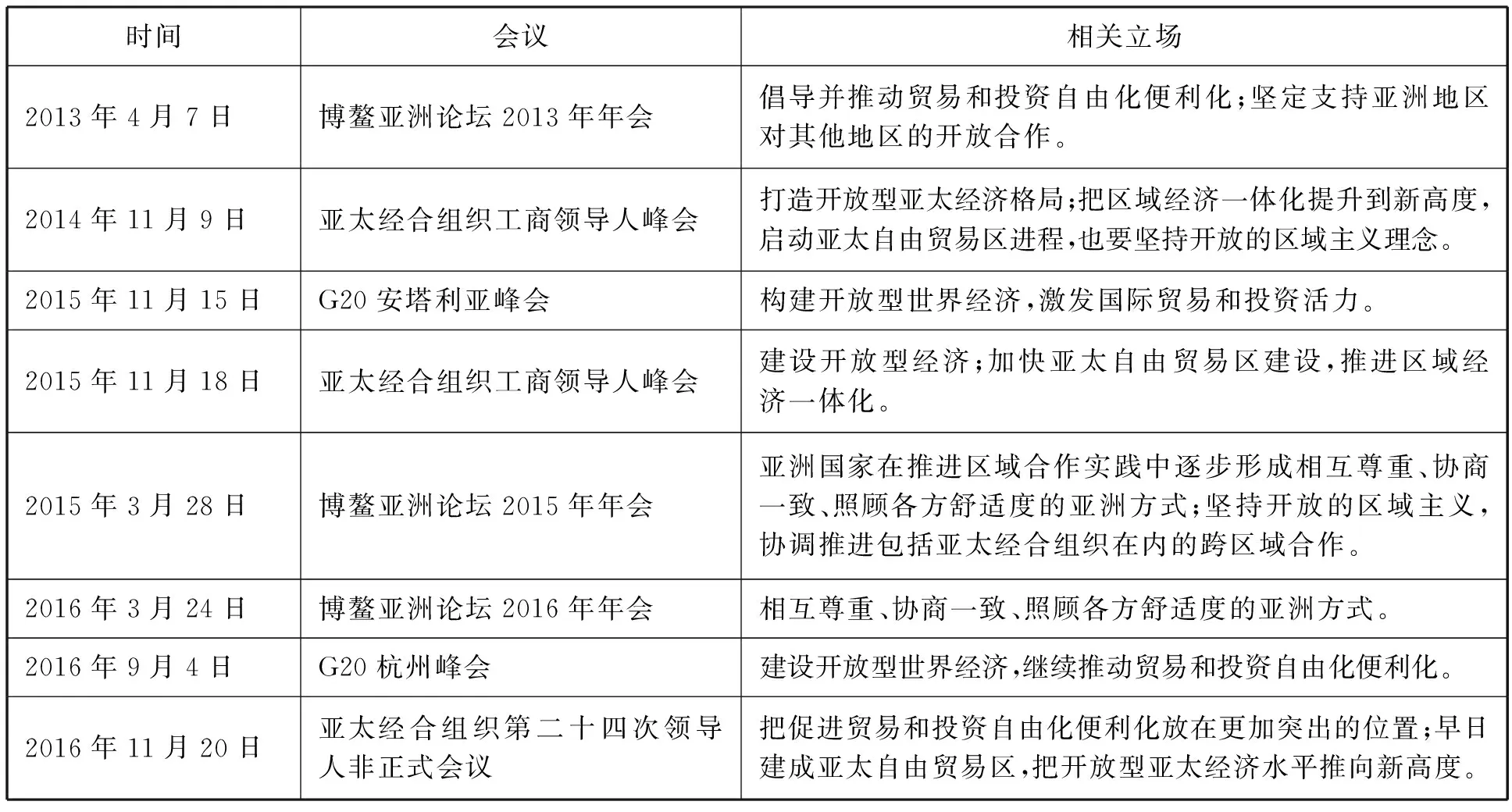

客观而言,对于中国倡导的尚处于进程中的开放地区主义的目标作出明确界定是有挑战的,我们只能基于近几年来中国的官方文件和中国政府在APEC、G20和博鳌亚洲论坛等重大地区性会议上的立场来判断其目标指向是什么(见表2)。同样地,判断中国推动开放的地区主义的战略举措也采取了同样的研究方法。

表2 十八大以来中国在一些重大地区性会议上的立场和观点

(一)开放地区主义的目标指向

如果说20世纪90年代,亚太国家偏好开放性的地区主义一方面是由于亚太经合组织成员的多样性和成员与外部经贸交往的广泛性,另一方面则是越来越多的亚太国家对欧美推行歧视性地区经济一体化表示不满, 因而主张不排他的非歧视性经济合作。[11]那么,现在中国倡导开放的地区主义其目标可能更为具体,即,基于开放的理念,从国家层面到地区层面甚至再到世界层面打造具有规则一致性的开放型经济,从根本上解决贸易和投资自由化的问题。

从国家层面看,经过三十多年的改革开放,中国的外向型经济已形成了市场、原材料和对外投资“三头在外”的经济格局。截止到2015 年,中国对国际市场的依赖超过50%。19%的大宗原材料来自国外,其中石油的海外依赖已超过60%,铁矿石超过80%。从对外投资的角度看,2014年,中国首次成为资本净输出国,至2015年,中国对外投资存量超过1万亿美元,位居世界第8,占全球份额的9.1%,从2014 年度和2015 年度的对外投资额看,中国已经超过日本,成为世界第二大对外投资国。从就业人口看,国内有1/7的就业人口直接或间接从事海外贸易。[12]这种经济格局的出现,意味着中国只有深入融入世界经济,打造更高水平的开放型经济,充分利用国内国外两个市场、两种资源、两类规则,中国的经济才能获得可持续的发展动力。中国政府一再向国际社会表明中国对外开放的大门永远不会关上的立场,其原因也在这里。这在主观上要求中国打造全方位的对外开放新格局;在客观上,随着中国成为世界第一大货物贸易国和第二大对外投资国,地区和国际层面的开放的、非歧视性的贸易和投资规则安排就显得格外重要。

在亚太地区层面,“提高亚太开放型经济水平、维护多边贸易体制”自然成为中国诉求在地区层面合乎逻辑的延伸。一方面,亚太地区二十多年的放开地区主义和东亚新地区主义的实践,如APEC、RCEP、“10+3”、“10+1”、“3”和东亚峰会等合作机制,为地区一体化水平的深化提供了经验基础和必要的合作框架。另一方面从中国自身的角度来看,周边地区是安身立命之所,只有地区构建起开放型的地区经济,国家层面的开放型经济才具备进一步升级的可能。从更大范围讲,大国崛起必先崛起于所在的地区,只有在规则和机制上将国内和周边地区联结起来,国内的发展才能获得适宜的经济环境和发展空间。

在全球层面,一个不争的事实是,中国的现代化发展受益于当前的全球化进程。但从去年开始,西方的几起黑天鹅事件折射出当前发达国家存在着一股逆全球化的思潮,贸易保护主义开始抬头。这其实表明,全球化的获益不是均衡的,即便在经济全球化中心地带国家或地区内部也存在着边缘化的群体。尤其是在世界经济低迷的情形下,这种不均衡的获益又被经济的外部性放大了。我们需要做的是“要让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续。我们要主动作为、适度管理,让经济全球化的正面效应更多释放出来,实现经济全球化进程再平衡。”[13]而不是直接将全球化彻底丢弃。除了对全球化进程的必要的有效的管理之外,最为根本的也是最具基础性的,就是打造非歧视性、不排他的开放型世界经济,重振贸易和投资,恢复世界经济的活力。

而在开放型国家经济、地区经济和世界经济三者之间架起衔接桥梁的就是开放的地区主义。就像任何形态的地区主义基本价值“地区优先”一样,开放的地区主义也是有地区关怀的,提高地区的一体化水平始终是其基本出发点。但与其他地区主义模式不同的是,中国主张的开放的地区主义更具有本体论的色彩,那就是开放首先从中国自身做起,中国以自己的开放连同其地区经济影响力来带动地区开放型经济的构建,进而延伸至地区以外甚至是全球层面。这样一来,如果从国家层面到地区层面以至于更高的全球层面都打造起规则一致的开放型经济,则开放地区主义的终极关怀,即贸易和投资自由化的问题也就迎刃而解了。

(二)中国推动开放地区主义的战略举措

基于十八大以来中国政府的公开立场,本文认为,在推动开放的地区主义进程方面,中国的战略举措有二:一是重构开放地区主义的基本规则,二是积极实施自贸区战略打造统一的地区大市场。

在东亚新地区主义阶段,规范地区合作进程的是以“非正式性和协商一致”为核心的“东盟模式”。但在实践当中,“东盟模式”未能有效整合地区利益,反而导致地区合作制度的过剩,其结果就是国家中心主义盛行,地区主义在一定程度上沦落为大国竞争的工具。基于地区合作的历史实践和地区合作进程的具体现实,中国总结提出了“相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度的亚洲方式,”[10]这在一定程度上为开放地区主义重构了基本规则。首先,强调相互尊重照顾到了地区合作进程中各成员国的差异性和多样性,只有做到切实尊重成员国的核心利益,合作进程才得以有效开展。其次,强调协商一致和照顾各方舒适度的规则而规避非正式性的规范有利于地区利益和地区合作制度的整合。在东亚新地区主义阶段之所以出现了多种竞争性的地区主义主张和合作制度,一个重要原因就是国家将自己的利益凌驾于地区利益至上,国家利益而非地区利益的诉求成为地区主义追求的目标。如果地区合作的规则是协商一致并且照度各方的舒适度,就意味需要在各方之间找到一个都能接受和认可最大公约数,就地区而言,最大公约数显然就是整个地区的共同利益。确定了共同的利益,规范合作的制度也就随之而来。已有的制度如果能够保障地区共同利益的实现自然就会具有应有的生命力,不适宜的要么被淘汰要么就被整合在一个共同的大制度框架中。从第二点引申出来的第三点就是,虽然开放的地区主义并不必然追求“硬制度约束”,但对地区合作进程要进行有效管理,彻底改变低制度下国家之间依然可以进行持续的有效合作的观念。基于亚洲方式的基本内涵和放开的地区主义的基本规则,开放的地区主义实际上就具有了三个维度:限定的规则,开放的区域和具体的问题。具体说就是,在开放地区主义的视域下,“地区”不被定义为地理实体,而是被看作是一系列在某一特殊经济问题上寻求共同利益的国家;[14]只要接受亚洲方式,认同贸易和投资自由化,任何经济实体都可以参与到开放的地区主义进程中来。换言之,正是有了亚洲方式的规则限定,开放的地区主义才被真正赋予了浓厚的地区特色。

历时二十多年的东亚新地区主义走向衰落一个重要的内部原因是,地区内部市场的不足,[15]推进开放的地区主义需要打造地区内的统一市场。在这一方面,中国所采取的战略举措是加快实施自贸区战略*党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略,党的十八大提出要加快实施自由贸易区战略。党的十八届三中全会提出要以周边为基础加快实施自由贸易区战略,形成面向全球的高标准自由贸易区网络。。在实践中,中国的自贸区战略包括四个层次,一是国内的自由贸易试验区,如上海(中国)自由贸易试验区;二是双边的FTA,如中韩、中澳和谈判中的中新(新西兰)FTA;三是多边的或地区的FTA,如中国—东盟自贸区和谈判中的中日韩FTA等;四是跨区域的自贸区,如推进中的亚太自贸区。推进自贸区战略,从中国自身的角度看,固然是追求对外开放新格局,提升开放型经济水平。但从地区合作视角看,可以说,中国是在以自己的国内市场规模和经济影响力来串联这些遍布中国周边但又互不相连的次区域市场,使之逐步形成一个涵盖整个亚太地区的统一大市场。历史经验表明,推动地区主义发展的最为经久也是最为经济的力量就是市场。一旦形成了一个大规模的统一市场等于为地区主义发展奠定了最为坚实的物质基础,一方面为地区提供了最大的公共产品,另一方面则可以有效地抵消国家中心主义的负面影响,超越地区合作主导权的竞争。至于在这个市场上推进什么样形态的地区主义,则取决于地区内行为体之间的政策协调和利益调整。

三、开放地区主义面临的挑战

“规则限定、区域开放和解决贸易与投资问题”的开放地区主义就其形态而言,是一种放大的经济地区主义。它试图聚焦经济议题来淡化地缘政治的色彩,以开放经济的收益来规避传统地区主义的封闭性所导致的国家在地区合作主导权上的竞争问题。就此而言,开放地区主义面临的挑战主要集中在经济领域。

一是逆全球化带来的地区合作外部性成本上升的挑战。全球化的收益并不均衡,当前世界经济的持续低迷又使得这种收益的不均衡被进一步放大。这在很大程度上促使了“内在地具有深刻的反市场、反现代化和反全球化倾向”的西方民粹主义的兴起,[16]而这种倾向一旦进入国家决策则必然导致国家政策的孤立主义和贸易保护主义的保守倾向。如果西方发达经济体真的走上保守的道路,基于它们市场的不可替代性,将彻底恶化地区合作的外部环境。另一方面,如果域内国家想让发达经济体继续保持开放的经济、贸易政策,一个可能的选择就是以自己的让步来换取它们相关政策的持续。即便域内国家有意愿做出这样的交换,但经济体量和市场容量的不对称所带来的高昂交易成本是否超出域内国家的承受范围,这本身就是一个大问题。这说明,开放地区主义对宏观经济环境的依赖超过了其他类型的地区主义。中国主张“要让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续。让经济全球化的正面效应更多释放出来,实现经济全球化进程再平衡。”[13]这其实也决定着开放地区主义的发展进程和预期前景。

二是建设地区统一大市场的挑战。东亚新地区主义的一大痼疾就是始终未能在建设地区统一大市场方面迈出实质性步伐。从逻辑上讲,任何形态的地区主义要想减少外部的依赖性,建设域内的统一市场是必要条件,开放地区主义也概莫能外。以自贸区来串联各次区域的市场最终形成统一的地区大市场,也是这一思路的体现。但面临的挑战有二:首先,以自贸区的方式建设地区统一大市场能否有效解决地区合作的主导权竞争问题。建设地区市场的路径虽然具有一致性,但市场规模有大有小,比如“10+3”、“10+6”和亚太自贸区都是地区市场,也都符合开放地区主义发展的条件。但背后推动者并不是同一个国家,到底由哪个推动者来引领地区合作,日本、东盟、中国还是美国?基于东亚新地区主义的实践教训,有的研究从“过程”出发认为建设统一的地区市场要“改变过去从建设东亚自贸区入手建设东亚区域市场的做法,而从贸易投资便利化、原产地规则一致性等市场一体化的关键领域分别推进。”[17]即便如此问题可能依然存在,因为当这些关键领域的推进处于过程中时,固然没有主导权竞争的问题,但过程结束之后还是要面临着谁来主导市场的问题。过程究竟能在多大程度上来代替结果,可能需要进一步的研究。其次,如果中国以一己之力来推动地区大市场的建设,那么中国的经济影响力和在地区产业链、价值链上的位置,能否有效满足地区国家的利益诉求,能否有效平衡或抵消地区经济的外部性带来的风险,比如上面提到的逆全球化问题,可能依然是未知之数。

三是地区合作机制建设的挑战。地区合作能否顺利推进,很大程度上取决于地区有没有能够保障互利共赢的机制。正如卡勒所言,冷静的区域主义意味着运用区域机制来达到特殊的经济目标,而这种目标是敏感的双边或笨拙的全球论坛不能有效地加以解决的。[14]可问题也正在这里,涉及机制建设必然涉及机制的设计、运行和领导等问题,那这些环节由谁来做才不会引起合作主导权的竞争,怎么做才能避免出现过程冲击甚至代替结果的局面。同时,合作机制的建设过程自然也需要遵守“相互尊重、协商一致和照顾各方的舒适度”的亚洲方式,这又会带来两个结果:其一,这些规则的意图在于寻求地区利益的最大公约数,这将是一个漫长甚至是拖沓的谈判过程,也就意味着机制建设的过程可能无法在短时间内解决;其二,即便合作机制最终建立起来了,但它所能保障的可能只是地区最低而非最高的共同利益,那么机制自身的“效率甚至是有效性”如何来保障也就成了一个问题。

不管怎么讲,开放地区主义的回归终究是为地区合作带来新的曙光,它的发展过程肯定是艰辛的,它所预期的目标也可能在遥远的将来才能实现。但它所蕴藏的最朴实的道理给我们以最真实的感受:不管是国家还是地区,只有开放才能有出路。

[1] 罗元铮.太平洋经济共同体[M].北京:中国财政经济出版社,1981.

[2] 彼德·德赖斯代尔.国际经济多元论: 东亚及太平洋地区的经济政策[M].陈一林等译.北京:东方出版社,1993.

[3] 李弘钓.开放的地区主义与东北亚经济合作[J].世界经济译丛, 1994, (2).

[4] Norman D.Palmer.The New Regionalism in Asia and the Pacific[M].Mass.:Lexington Books, 1991.

[5] Bjorn Hettne.Globalism and the New Regionalism: The Second Great Transformation, in Bjorn Hettne et al, eds.Globalism and the New Regionalism[M].London: Palgrave Macmillan, 1999.

[6] 苏浩.东亚开放地区主义的演进与中国的作用[J].世界经济与政治, 2006,(9).

[7] 朱锋.东亚需要什么样的区域主义———兼析区域主义的基本理论[J].太平洋学报,1997,(3).

[8] Andrew Hurrel.Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics [J].Review of International Studies, Vol.21,No.4, Oct. 1995.

[9] 习近平.创新增长路径 共享发展成果——在二十国集团领导人第十次峰会第一阶段会议上关于世界经济形势的发言[EB/OL].新华网,http://news.xinhuanet.com/world/2015-11/16/c_1117147101.Htm.

[10] 习近平.迈向命运共同体 开创亚洲新未来——在博鳌亚洲论坛2015年年会上的主旨演讲[EB/OL].新华网,http://news.xinhuanet. com/politics/2015-03/29/c_127632707.htm.

[11] 戴念龄.开放性地区主义与多边贸易自由化[J].国际贸易问题,1998,(6).

[12] 韩爱勇.中国海洋战略:基本含义与背景分析[J].理论视野, 2016,(6).

[13] 习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲[EB/OL].新华网,http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0118/c64094-29031339.html.

[14] 迈尔斯·卡勒.从比较的角度看亚太的区域主义[J].世界经济与政治,1997,(6).

[15] 韩爱勇.东亚地区主义何以走向衰落?[J].外交评论,2015,(5).

[16] 俞可平.全球化时代的民粹主义[J].国际政治研究,2017,(1).

[17] 王玉主.区域公共产品供给与东亚合作主导权问题的超越[J].当代亚太,2011,(6).

[责任编辑 刘蔚然]

Open Regionalism: A New Approach to Regional Cooperation in China

Han Aiyong

(International Institute for Strategic Studies, CCPS, Beijing 100091)

open regionalism; regional cooperation; China

The return of open regionalism indicated that the research perspective of the new regionalism in East Asia has a misunderstanding of open regionalism.The objectives of open regionalism which China advocates can be summarized as follow, to create an open economy with a regular consistency from countries to regions to the world, to fundamentally solve the problem of trade and investment liberalization,based on the idea of openness. With regards to this, China had reconstructed the basic rules of open regionalism, and vigorously implementing the FTA strategy to create a unified regional market. In the future,Open regionalism will be facing the three major challenges of anti-globalization,regional unified market construction and regional cooperation mechanism construction.

韩爱勇,中央党校国际战略研究院副研究员(北京 100091)。