基于网络文本的旅游者情感体验构建理路

——以杭州西湖为例

屈 小 爽

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073)

基于网络文本的旅游者情感体验构建理路

——以杭州西湖为例

屈 小 爽

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073)

游客对旅游目的地的认知贯穿于旅途情感体验的全过程,借用扎根理论法提取出“特定情境下旅游者情感体验的生成”这一核心范畴,基于开放性编码、主轴性编码和选择性编码对西湖旅游者情感体验的生成进行研究。网络文本情感倾向结果显示,旅游者对西湖的积极情感远高于负面情感,旅游者认知、感官等多种体验皆对情感体验起到催化作用。旅游者的情感体验是在特定时间、空间、人、事、物五大要素旅游情境中不断建构的过程,旅游者的情感体验由游前期待情感、游中融入情感、游后感悟情感共同组成。

旅游情感体验;扎根理论;内容分析法;杭州西湖

一、问题的提出及文献梳理

旅游情感体验是旅游研究中一个重要的议题,人类任何情感体验活动最终将沉淀为一种内在主观的东西,比如愉悦的情感、平和的心境、人生感悟等,这区别于单纯的客观认知结果[1]。旅游体验中,人们通过各种体验方式,达到抚慰情感的目的,实现在情感世界的徜徉与回归。情感是旅游体验的核心与主体,旅游体验包含情感体验,影响旅游者的旅游动机、行为与体验质量[2]。具体而言,旅游者的情感是指在旅游活动中,伴随着一系列旅游刺激物的变化,产生如愉悦、兴奋、沮丧、愤怒等正面或负面的心理态度体验。情感作为一种稳定与持久的心理倾向,由体验于内的感情、表露于外的表情和诉诸行动的情绪三方面综合而成[3]。

国外学者旅游情感体验的研究聚焦于管理学和社会学两个学科,主要运用文本分析法、观察法、日志法、访谈法、调查问卷等调查方法。史密斯将体验分为5种类型:感官体验、情感体验、思考体验、行动体验和关联体验,即体验包含了情感体验,这符合国内大多数学者的观点。Tucker通过实地调查研究在土耳其旅游的游客与当地居民之间的情感关系,尤其对游客的羞愧情感和当地妇女的尴尬与不安情感进行了深入的探究[4]。Falconer通过访谈和感官日记的方法研究女性背包客美食旅游中的情感体验[5],Lin等运用调查问卷和日记的方法,研究度假旅游者在不同阶段的情感变化以及与旅游者个性的关联[6]。

国内学者多从管理学角度对旅游情感进行研究,如张卫国等运用收入增长分析减贫效应与满意度之间的关系[7]。郑长德等借助信息技术等多种方法,通过手持GPS设备获取集中连片区扶贫的行为轨迹和时空演进[8]。情感社会学家认为,情感是社会建构的前提,社会互动的情境是衡量旅客满意和忠诚度的标准[9]。同时,旅游凝视是一个涉及多个利益主体的动态互动过程,影响旅游者的体验效果。情感的生成和人的情感受文化规范、价值、信念、人际关系等多方面的影响和限制。胡宁生等提出旅游扶贫已经成为地方政府治理的契机,必须围绕政策执行开展地方政府的创新治理[10]。程安霞在“旅游场”范畴的基础上分析了民间互动仪式中情感体验高峰状态时的生成路径,但该研究也仅限于理论层面的分析[11]。

鉴于情感体验的研究比较适合质性研究方法,且游记与点评最能够反映游客的真实情感,本文采用内容分析法和扎根理论法对网络文本进行分析,案例地选择知名度较高的世界文化景观杭州西湖,从旅游情境的视角揭示旅游者情感体验的生成机制,丰富旅游者情感体验的理论与方法研究。

二、案例地研究设计与过程

(一)研究设计

1.案例地及数据来源

根据“认知—情感—行为”心理结构理论,旅游者对旅游目的地的认知贯穿于旅途中情感体验的全过程[12]。杭州西湖文化景观,作为全国著名的5A级风景名胜区,其鲜明的文化符号对旅游者感知和情感体验具有较强的唤醒作用,且西湖游客量众多,相关的游记、点评资料丰富,因此,杭州西湖非常适合作为本文的研究对象。

本文选取2013年1月至2017年1月四年来百度旅游网西湖的旅游点评及蚂蜂窝西湖的网络游记作为数据样本。以点击量高、文本字数适当、情感表达个性真实的旅游点评和游记文体要素完备的网络游记为文本资料库进行赛选。最终选取蚂蜂窝网30篇优秀的旅游游记和百度旅游网1200条精彩旅游点评作为本文西湖旅游情感体验的分析材料。

2.研究方法

本文借助于ROSTCM6文本分析软件,借用扎根理论,运用内容分析法将西湖旅游点评中的质性内容转换为可定量描述的数据资料,从数据中发现理论,而不是从已有的理论中演绎可验证性的假设[13]。本文将按照扎根理论的操作原则对西湖网络文本资料进行三级编码,即开放性编码、主轴性编码和选择性编码,对西湖旅游者情感体验的生成进行研究。

(二)研究过程与分析

1.旅游情感体验的文本分析

对网络点评和游记中含有情感色彩的内容进行提取,并对文本中相近词语进行替换合并,如“不错”、“挺好”、“很好”统一为“不错”,将“愉快”、“愉悦”、“高兴”“快乐”、“开心”统一为“愉快”等。建立情感词汇的自定义词典,使用ROSTCM软件的“词频分析”功能得到杭州西湖旅游者情感体验的高频词汇,词频排名前30的情感词汇如表1所示。

表1 杭州西湖旅游情感体验的高频词汇(前30名)

从表1高频词汇表可见,排名前10位的全是正面描述情感的词汇,ROSTCM软件情感倾向分析结果显示,积极情感82.94%,中性情感2.68%,消极情感14.38%,说明大多数游客对西湖的总体评价与情感体验都比较高。百度旅游近四年来4531条星级点评中,五星级评分2891条、四星级1357、三星级244条、二星级29条、一星级10条,进一步验证了西湖旅游者情感体验的质量比较高。

文本分析过程中发现,游客对西湖正面的评价最多的是其优美的景致和独特的人文,另外,作为完全开放性的景区,西湖免门票政策也受到了不少游客的赞赏。对西湖负面的评价不多,从高频词汇表看出,表达负面情感的词汇比较少,且多为低强度。游客对西湖负面的情感主要体现在假日拥挤所导致的烦躁以及期望值过高引起的心理落差两个方面。

2.旅游情感体验的编码

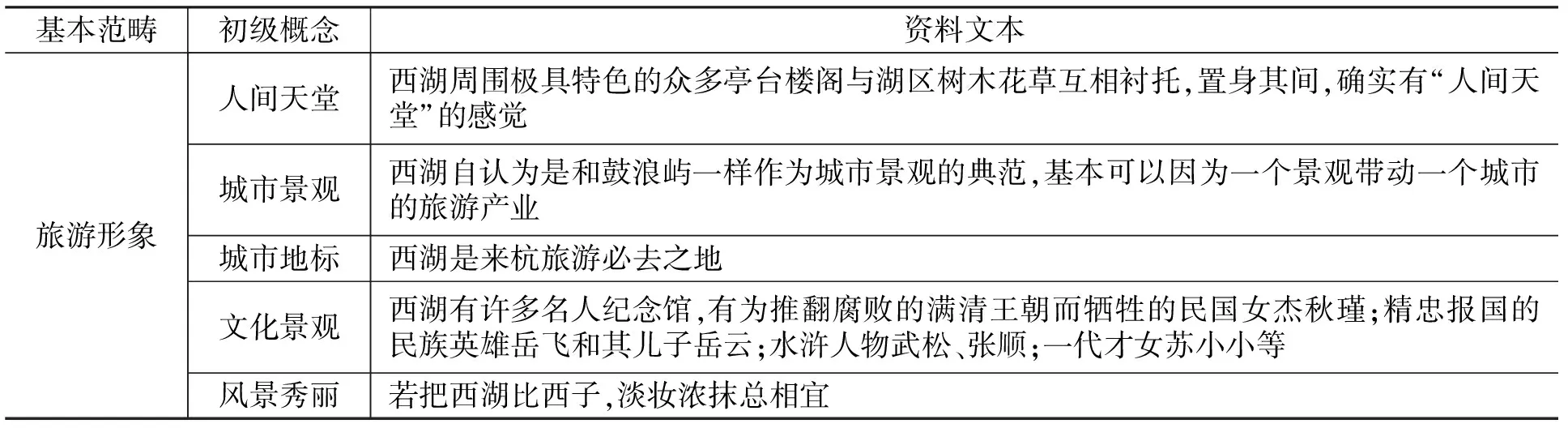

(1)开放性编码:提取概念及范畴

开放性编码是数据分析的第一步,通过对资料的拆分和理解来赋予概念,并在概念的基础上持续比较,分析词语间的联系,进一步抽象提取范畴。本文共提取人间天堂、城市景观、城市地标等120个概念和33个范畴。这33个范畴依次为:旅游形象、品牌知名度、旅游意象、出游时间、游览时长、观景时机、游览次数、自然环境、人文环境、交通区位、同伴社会关系、旅游服务质量、主客关系、居民生活方式、旅游服务、旅游活动、旅游项目、旅游吸引物、旅游设施、旅游商品、餐饮住宿、视觉体验、味觉体验、听觉体验、嗅觉体验、西湖寻梦、情感期待、移情于景、寓情于景、满意度评价、精神状态、旅游意义、人生感悟(如表2所示)。

表2 开放性编码示例

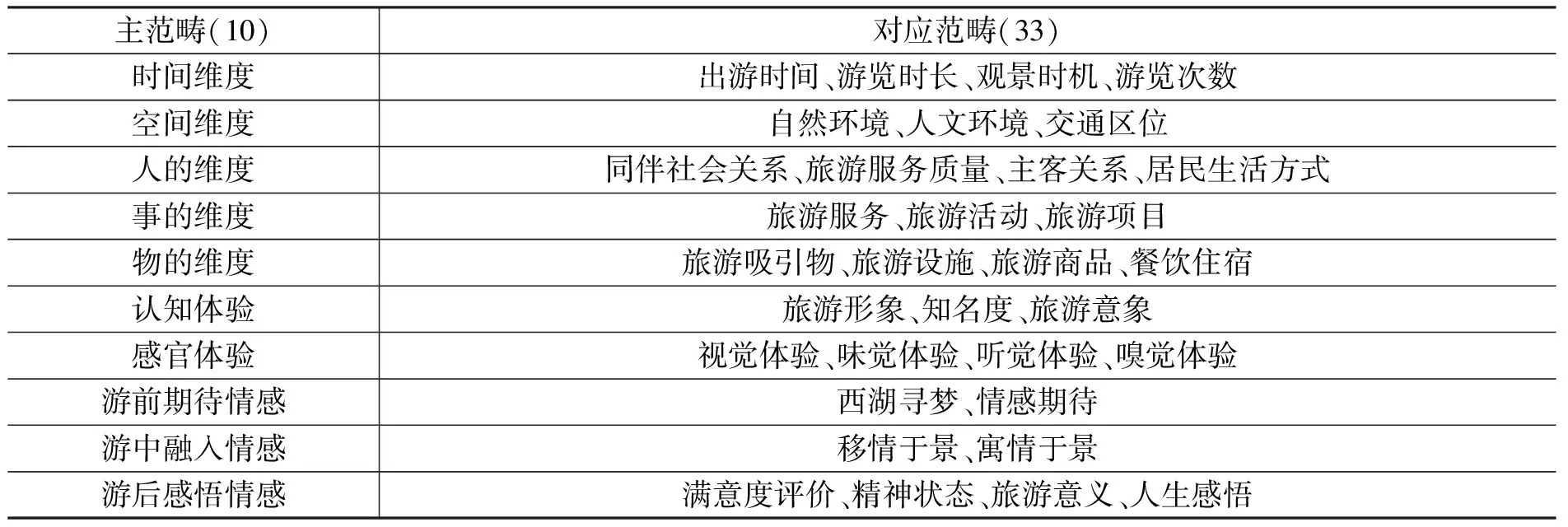

(2)主轴性编码:选取主范畴

主轴性编码是从已有范畴中分辨出主要范畴和次要范畴,发现和建立概念类属之间的关联,展现资料中各部分之间的联系。通过编码使得更大类属的维度具体化,类属与类属的关联可以组合成一个有意义的行动理论。经过第二阶段编码,本文共挖掘出10个主范畴,包括5个维度,2种体验和3种情感,分别是时间维度、空间维度、人的维度、事的维度、物的维度、认知体验、感官体验、游前期待情感、游中融入情感和游后感悟情感,主轴性编码结果如表3所示。

表3 主范畴与对应范畴

(3)选择性编码:发现核心范畴

选择性编码的目的在于提炼核心范畴,形成理论。通过构建故事线,将主范畴串联成有意义的系列故事,所有的概念和范畴都围绕核心编码形成有关联的整体。从10大主范畴的关系可看,存在多种关系(情境关系、时间先后关系、并列递进关系)。总体上看,旅游情感离不开一定的旅游情境,时间维度、空间维度、人的维度、事的维度、物的维度这五大主范畴构成了旅游情感体验发生的特定情境。情境是情感体验产生的条件,认知体验、感官体验这两大范畴是情感体验产生的基础。游前期待情感、游中融入情感、游后感悟情感这三大主范畴是按照时间推进的情感体验的内容。因此,通过对范畴之间的关系进行系统的分析之后,提炼出本文的核心范畴为“特定情境下旅游者情感体验的生成”。

三、旅游者情感体验模型的构建

(一)旅游者情感体验模型

扎根理论认为,旅游者的情感体验由游前期待情感、游中融入情感和游后感悟情感组成。时间、空间、人、事、物构建了旅游者情感体验生成的特定情境,旅游者的认知、感官等多种体验增强了旅游者的情感体验,从而实现了旅游者从惯常环境到旅游目的地环境所产生的一系列情感变化(见图1)。

从图1模型可以看出,旅游者的情感体验是一个不断建构的过程,旅游者在惯常环境中的文化背景、经历、价值观与旅游目的地形象、品牌等多要素交互作用形成了旅游者对目的地的认知体验,认知体验直接影响旅游者游前的情感期待。这些体验相互作用与发酵,加深或拓展了旅游者的情感体验。旅游者自旅游目的地返回至惯常环境,意象中延续的旅游情境与现实的惯常情境相交融触发了旅游者的美感体验,产生了以禅修为主的情感体验[14]。因此,旅游者的情感体验是伴随着时空情境的转变以及各种情境因素交织作用而生成与变化的过程。

(二)旅游情境要素分析

旅游情境可划分为旅游氛围情境和旅客利益的满足程度。旅游氛围情境是一种概念性情境,为旅游地所独有,对旅游者的影响以弥漫性的渗透为主。旅客利益满足程度是一种具体操作性情境,情境中蕴含的行为因素使得旅游体验更具利益博弈的指向性[15]。旅游氛围情境和行为情境交互作用,氛围情境使得行为情境具有神秘性和独特性,并借助于行为情境影响旅游者的情感体验,行为情境进一步加深和完善旅游者对氛围情境的感知与评价。时间和空间是情境转变的界标,旅游者通过时空环境的转换,实现由惯常生活情境向旅游情境的跨越。人是行为情境中的核心要素,包括同伴之间的人际关系与亲密度、旅游服务人员的服务质量与互动、游客与当地居民的接触与关系、当地居民的生活方式等事关民生利益的情感服务[16]。

旅游行为情境中人、事、物的互动体现了两种互动关系:人际互动与感知互动。这两种互动赋予旅游极强的情感意义。按照戈夫曼拟剧理论的观点,旅游者在进入旅游情境之后,就进入了一个类似于剧场的旅游世界,在这一舞台化的时空中,旅游者、当地居民、旅游服务人员等,每个人都在扮演着不同的角色,通过角色与符号的互动建构出各种社会关系。这种交往性互动影响旅游者体验的介入程度和体验强度,能够创造出令旅游者印象深刻的关联性体验与记忆。麦肯奈尔认为,旅游地吸引物由一系列具有象征性意义的标示物组成,旅游体验来自于旅游者对目的地特色文化符号的感知与解读[17]。

(三)旅游者情感体验的内容

旅游者的情感体验始于旅游行为发生之前,从计划出行的那一刻开始,旅游者就会根据自己的认知和情感诉求勾画自己理想中的目的地,旅游地就变成了一个充满情感色彩的地方,旅游者的动机各不相同,但所有的旅游动机其情感表现都可归纳为情感期待。旅游情感期待一方面是旅游地符号作用于旅游者心理的投射结果,另一方面也是旅游情感体验的起点和情感体验质量的标尺。比如,“浪漫的爱情”、“美好的邂逅”、“慢生活”、“时尚休闲”、“诗情画意”等。杭州西湖独特的文化标签作用于旅游者的心理,唤醒了旅游者对西湖休闲、浪漫的情思,而且这种情愫会始终伴随着旅游者的整个体验过程,并最终影响旅游者对旅游情感体验质量的判断。

旅游中的情感体验是游客真正与目的地互动与融入的过程,也是旅游者探寻本真性体验的过程。Hans Steinmüller1认为,虽然中西方游客都在旅游中通过身心的参与追求本真性体验,但对本真性的理解和体验方式是不同的。西方对本真性的理解建立在认知基础上,探究旅游本真性与商品化对立的“忒修斯之船”,中国对本真性的理解建立在审美体验基础上,追求的是意境而非绝对的真实[18]。从西湖游客体验可知,旅游者中注重的是“江南水乡”的审美意境,沉醉的是“人间天堂”的文化意境,感叹的是“千古爱情”的百转千回,尽管西湖真实的历史遗存并不完整,也并没有非常影响旅游者的情感体验。可见,旅游体验过程中的游客的融入度会影响旅游者的情感体验。因此,加强旅游地艺术空间的营造,提高旅游者的审美情趣和旅游活动的参与性会极大提高旅游者的情感体验质量。旅游人类学家纳尔逊·格雷本认为,旅游是具有“仪式”性质的行为模式与游览的结合,旅游活动与其他的仪式活动具有本质的相似,都是一种界标式的人生通过仪式[19]。正如其他仪式活动一样,经过旅游仪式性活动,人们的心境会发生改变,情感体验更具稳定性、持久性和深刻性。

四、结论

本文借助内容分析法和扎根理论,对西湖旅游网络文本进行分析,探析旅游者的情感体验与情感倾向,构建了旅游者情感体验的生成模型,主要研究结论体现在以下几个方面。

第一,旅游者对杭州西湖的情感体验以正面情感为主,正面情感主要基于西湖特有的景观与文化以及免门票开放政策。旅客负面情感较少,主要体现在对假日拥挤不满以及期望值过高所导致的心理落差。

第二,扎根理论三级编码得出“特定情境下旅游者情感体验的生成”这一核心范畴,即旅游者的情感体验是在特定时间、空间、人、事、物五大要素构成的旅游情境中不断建构的过程。旅游情境是情感产生的环境与条件,时空维度下的人、事、物不是静态的、孤立的,而是动态的、关联的,旅游者的情感正是在多种情境要素互动作用下形成和发展的。

第三,旅游体验中的认知体验、审美体验、感官体验等多种体验对情感体验的生成起催化作用。旅游行为的产生源自于需求,而且多以情感性需求为主,伴随着旅游者认知、生理、感官、情感等多种体验的交互作用,最终将形成多种层次与形式的旅游情感体验。

第四,旅游者的情感随着旅游时间、空间的变化而变化,主要包含游前期待情感、游中融入情感和游后感悟情感。旅游者在惯常环境下对旅游地的情感以憧憬期待为主。旅游中的一举一动是寻找情感素材的过程,并通过感官、认知、心理等活动不断加工处理,形成真实生动的融入体验。旅游结束后,旅行被旅游者赋予一种特殊的价值与意义,这种情感是旅游情感中最具生命力的部分。

[1]瓦西留克.体验心理学[M].黄明,译.北京:中国人民大学出版社,1989:11.

[2]谢彦君.旅游体验研究:一种现象学的视角[M].天津:南开大学出版社,2005:124.

[3]谢彦君.旅游体验的两极情感模型:快乐—痛苦[J].财经问题研究,2005(5).

[4] Tucker H. Recognizing emotion and its postcolonial potentialities: Discomfort and shame in a tourism encounter in Turkey [J].Tourism Geographies, 2009,11(4).

[5] Falconer E. Transformations of the backpacking food tourist: Emotions and conflicts[J].Tourist Studies,2013(1).

[6]Lin Y Q, Kerstetter D, Nawi JN J, Mitas O. Changes in emotions and their interactions with personality in a vacation context[J].Tourism Management,2014(40).

[7]张卫国,田逸飘,刘明月.特色农业发展的减贫效应——基于收入增长和经济增长渠道的对比[J].现代财经,2017(6).

[8]郑长德,单德朋.集中连片特困地区多维贫困测度与时空演进[J].南开学报(哲学社会科学版),2016(3).

[9]乔光辉.生态旅游目的地形象、游客满意度与忠诚度结构模型研究——以云台山世界地质公园为例[J].经济经纬,2015(6).

[10]胡宁生,杨志.中国地方政府社会治理创新的持续性:影响因素与政策优化[J].江苏社会科学,2015(3).

[11]程安霞.民间仪式中的身体叙事及其功能探究——以大理白族“绕三灵”仪式为例[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版),2016(4).

[12]凯西·卡麦兹.建构扎根理论:质性研究实践指南[M].边国英,译.重庆:重庆大学出版社,2009:5.

[13]刘 丹,董 超,忻展红.基于扎根理论的技术异化形成技术负面效应的机理研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2015(3).

[14]安汝杰.时间的审美境域:武术禅修的美感体验[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2016(4).

[15]闫喜琴.乡村旅游中的利益博弈和制度安排——以新乡南太行乡村居民的日常抵抗为例[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2016(4).

[16]赖斌.基于民生视角的民族地区旅游资源开发模式研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2015(1).

[17]王宁,刘丹萍.旅游社会学[M].天津:南开大学出版社,2008:1.

[18]Hans Steinmüller1,撒露莎.中国旅游业中的“忒修斯之船”[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2016(6).

[19]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,译.北京:商务印书馆,2012:20.

[责任编辑 陈浩天]

10.16366/j.cnki.1000-2359.2017.04.012

屈小爽(1984—),女,河南南阳人,中南财经政法大学工商管理学院博士生,讲师,主要从事旅游者行为与体验相关研究。

国家自然科学基金项目(41601128);中南财经政法大学研究生创新教育计划资助项目(2016Y1047)

F590.8

A

1000-2359(2017)04-0074-05

2017-02-09