镉柱还原法测定海水总氮方法的优化及改进

时文博+王娟娟+王秀芹+王德兴+王宝峰

摘 要:本文对海水总氮测定方法进行了优化和改进,进行了锌镉还原和镉柱还原的还原率比较研究,确定了缓冲液的pH值,进行了镉柱还原样品间弃去液问题的研究。本方法采用过硫酸钾氧化,镉柱还原后加入磺胺溶液,再加入盐酸奈乙二胺溶液混匀,于543 nm波长下测定。方法绘制的标准曲线线性为y=0.738 6 x-0.016 6,相关系数r2>0.99。空白加标测定回收率93.28%~104.93%,相对标准偏差3.87%。方法的精密度和准确度均较好,解决了原方法中标准曲线线性不稳定、还原率较低、测量结果误差较大的问题。

关键词:镉柱还原法;总氮;优化

总氮(Total Nitrogen)是指水体中各种形态氮的总量,包括水中的无机铵盐、溶解态氨、亚硝酸盐、硝酸盐及其他含氮的有机化合物,以每升水体中的氮含量来计算,是用来评价水质及富营养化程度的重要指标之一。海水总氮含量增加可以使海水呈现富营养化状态,微生物及浮游生物大量生长和繁殖,大量消耗水中的溶解氧,从而导致其他鱼、虾等水生生物死亡,破坏海洋生态环境,因此总氮的监测显得尤为重要。

目前,海水中总氮分析的常用方法是GB/T 12763.4-2007碱性过硫酸钾氧化法[1],其原理是海水样品在110~120 ℃的温度下和碱性环境中经过过硫酸钾氧化,其中的有机氮会被转化为硝酸盐氮。水中的亚硝酸盐氮、铵态氮也会定量地被氧化为硝酸盐氮。硝酸盐氮经锌卷和氯化镉的还原被还原为亚硝酸盐氮,之后与磺胺发生反应,反应产物再与盐酸萘乙二胺作用,生成深红色偶氮染料,于543 nm波长处进行分光光度测定。该方法操作方便,使用仪器设备少,所需试剂用量较少[2]。但此方法本身易受到环境等诸多因素的影响,因此对实验条件、试剂等有着较高要求,经常出现绘制标准曲线线性差、测定结果不稳定的情况,给实际样品测量造成困难[3-5]。

本研究的目的旨在通过实验摸索和研究,对检测方法进行优化,改进实验中还原步骤所用的还原剂,提高实验精度和稳定性,解决原方法中标准曲线线性不稳定、还原率较低,测量结果误差较大的问题。

1 实验材料和方法

1.1 实验使用仪器及试剂

立式灭菌器(山东新华医疗器械股份有限公司生产);UV-2550紫外-可见光分光光度计(日本岛津公司生产);Milli-Q Advantage A10超纯水系统(美国Millipore公司生产);锌卷用乙醇将所购锌片擦拭干净后剪成3 cm×5 cm的大小并卷成柱状;镉还原柱(国家海洋环境监测中心购买)柱长13 cm、柱径12 mm。

1.0 mol/L氢氧化钠溶液:称取20 g氢氧化钠(NaOH)于1 000 mL的烧杯中,加入500 mL水后煮沸5 min,冷却后移至500 mL容量瓶中,定容至刻线后贮于聚乙烯瓶中。

碱性过硫酸钾溶液:称取5 g过硫酸钾(K2S2O8)溶解于50 mL 1.0 mol/L氢氧化钠溶液中,用纯水稀释至100 mL。

氯化铵缓冲液:称取13.0 g氯化铵(NH4Cl)溶解在水中,定容至1 000 mL,用氨水(NH3·H2O)调节pH值至8.5(使用pH计测定),配置后密封保存。

硝酸钾标准溶液:准确称取1.011 g经110 ℃干燥1 h以上的硝酸钾溶于水中,定容至100 mL,配成100 mmol/L的标准储备液,使用时稀释至1 mmol/L的标准使用液。

总氮标准溶液:c= 500 mg/L;总氮标准使用液:c=5.0 mg/L。移取总氮标准溶液 1 mL于100 mL容量瓶中,用水定容至标线。

10 g/L 磺胺溶液;1.0 g/L 盐酸萘乙二胺溶液;实验用水为Milli-Q超纯水,所用试剂均为分析纯。

1.2 实验方法

根据GB/T 12763.4-2007的步骤,将水样中加入过硫酸钾溶液后置入高压蒸汽消煮器中加热消煮,待压力升至1.1 kPa(温度120 ℃)时,控制压力1.1 kPa~1.4 kPa(温度120~124 ℃)并保持30 min。然后,放置使之自然冷却,待压力降至“0”后方可打开锅盖,取出样品,将经过消煮的水样采取锌镉还原法和镉柱还原法还原后,先加入磺胺溶液,再加入盐酸奈乙二胺溶液混匀,于543 nm波长下,用1 cm测定池测定其吸光度。

2 海水中总氮测定方法的优化

2.1 锌镉还原和镉柱还原的还原率比较研究

配置不同盐度下(盐度分别为0‰、10‰、20‰、30‰、40‰)的含10.0 μmol/L硝酸盐的人工海水与含10.0 μmol/L亚硝酸盐的人工海水(盐度为35‰)。取50 mL含硝酸盐的人工海水加入50 mL氯化铵缓冲溶液混匀后,倒入镉柱进行还原,接取经过还原的流出液。取25 mL含硝酸盐的人工海水加入0.5 mL氯化镉溶液后加入一个锌卷,迅速放入振荡器振荡10 min,取出锌卷待测。将通过镉柱还原法与锌镉还原法还原的溶液先加入0.5 mL磺胺溶液,再加入0.5 mL鹽酸奈乙二胺溶液并测定其吸光度。含亚硝酸盐的人工海水使用相同步骤不经过还原直接加入磺胺溶液,再加入盐酸奈乙二胺溶液测定其吸光度,相对应浓度的硝酸盐溶液的吸光度与亚硝酸盐溶液的吸光度的比值即为还原率。

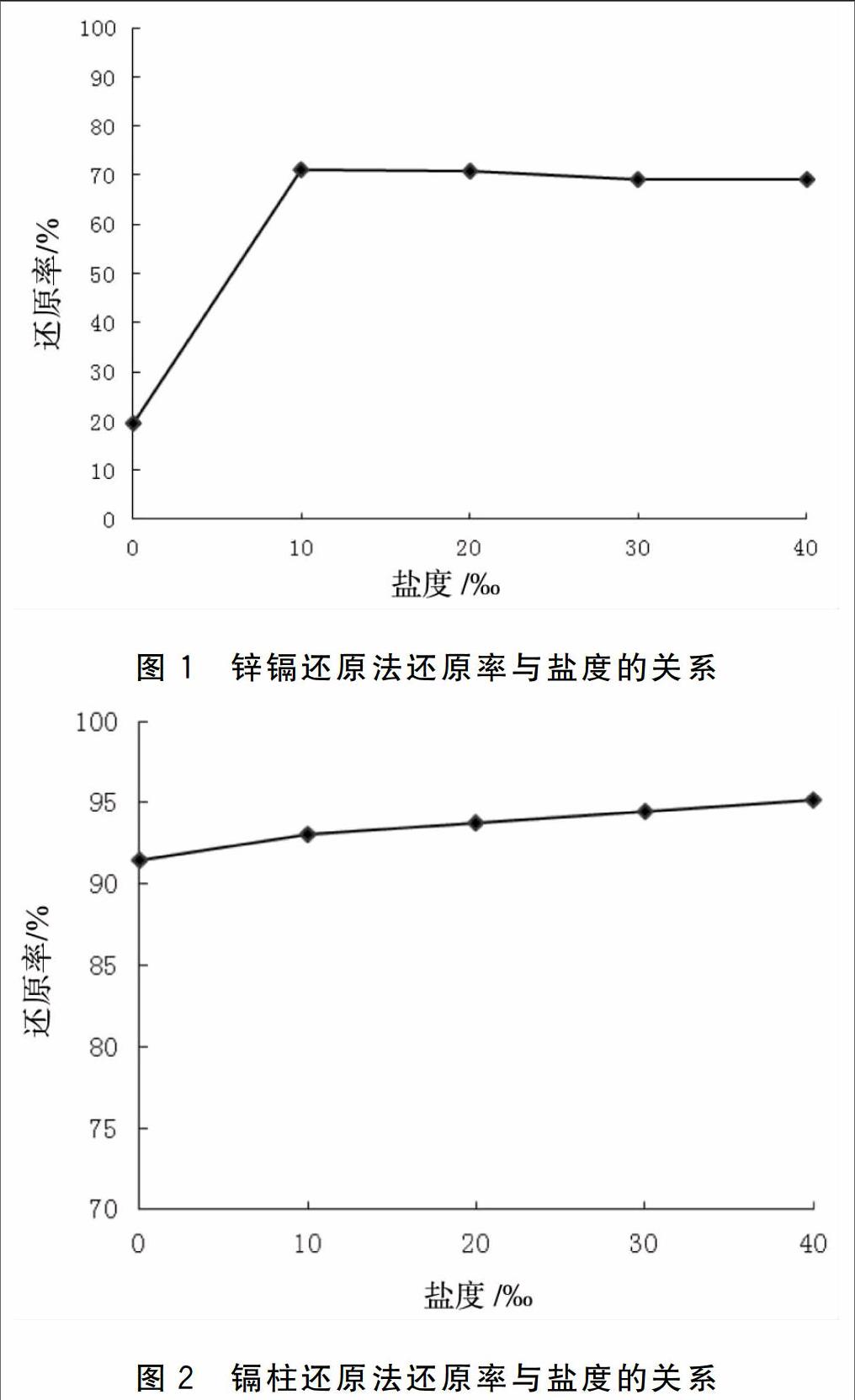

经过图1、图2的对比分析我们可以发现,锌镉还原法的还原率在低盐度海水和高盐度海水的测定中有很大的区别,盐度为0‰时的平均还原率不到20%,因此实际实验中若需测定低盐度海水时,需要向溶液中加入氯化钠增加其盐度。同时可以看出,随着盐度的增大,锌镉还原法的还原率也随之增加并稳定,但总体的还原率仍然较低,平均只有 70%左右(69.18%~71.06%),并且6次平行测定之间的RSD较大,为4.55%~1024%。日常工作中发现,实验所使用锌卷的批次以及裁剪的偏差也会对实验的稳定性产生一定的影响,总体来看,此方法还原率较低且不稳定。而镉柱还原法的还原率不受盐度的干扰,在盐度0‰~40‰的范围内还原率基本保持在90%以上(91.46%~95.16%),并且6次平行测定之间的RSD为1.52%~3.05%,相对于锌镉还原法的RSD(4.55%~10.24%)低很多,说明此方法的稳定性较好。同时实验中同一根镉柱可反复使用,减少了一定的系统误差。

因此,将镉柱还原法引入海水总氮测定之中,可以提高实验精度和稳定性。

2.2 缓冲液pH值的确定

镉柱还原过程中需加入缓冲溶液以稳定pH值,不同的pH值对还原率会产生一定的影响,而不同文献和标准描述对调节缓冲液的pH值说法不一,需确定缓冲液的最佳pH值。

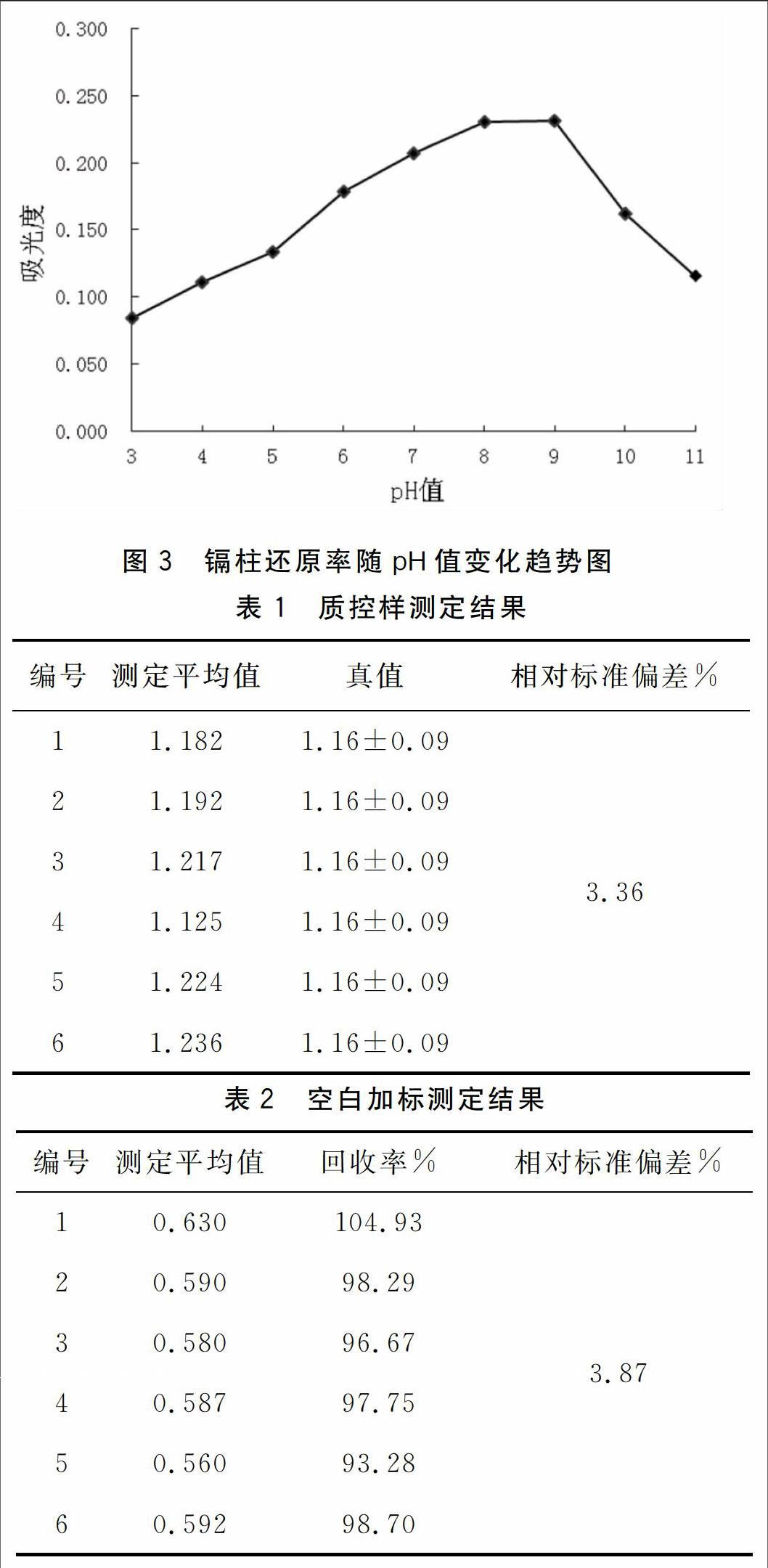

配置浓度为5 μmol/L硝酸盐溶液使用稀盐酸及氢氧化钠溶液调节pH值分别至3、4、5、6、7、8、9、10、11,取100 mL不同pH值的硝酸盐溶液通过镉柱还原后接取并测定其吸光度,不同pH值的样品之间使用过量的超纯水对镉柱进行清洗,避免样品之间的互相干扰,测定结果如图3。

由图3可见,从pH=3开始,随着pH的上升,镉柱的还原率不断升高,至pH到达8~9之间达到最高(0.230~0.234),之后开始下降。因此为了使镉柱的还率达到最佳,应将缓冲液的pH值调节为8~9之间,建议将缓冲液的pH确定为8.5。

2.3 样品间的弃去液问题研究

在实验过程中发现,使用镉柱还原法进行多个样品测定时,若弃去液过少可能会出现串样现象,上一个样品的液体未全部排出镉柱,下一个样品已经开始接取,导致样品之间互相干扰,测定结果受到影响。

为了确定最佳的弃去液量,保证实验的准确性,进行了弃去液量试验。首先使用氯化铵缓冲溶液对镉柱进行淋洗,之后取10.0 μmol/L的硝酸盐溶液与氯化铵缓冲液混匀,通过镉柱,测定之前和样品之间分别加入过量的氯化铵缓冲液洗柱,若发生串样则氯化铵缓冲液会干扰样品导致样品测定结果偏低,设置5个对照组,分别弃去流出液10、20、30、40和50 mL后,再依次接取25 mL流出液,加入磺胺及盐酸萘乙二胺,测定吸光度。

结果显示弃去液为10~40 mL时,测定吸光度为0.089~0.224,逐渐增大,弃去40~50 mL后,吸光度保持在0.224左右基本不变,说明前40 mL有串样现象,因此建议进行多样品测定时,后一个样品接取前先弃去40 mL流出液,再接取测定。各个水样间尽量将杯中液体放空,防止干扰后样,但注意不要将空气放入镉柱,防止镉粒被氧化。

2.4 优化后方法的准确度及精密度

综合上述实验数据对总氮测定进行优化,对优化后的方法与原方法进行比较,根据GB/T 12763.4-2007的步骤,使用人工海水配置总氮浓度依次为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mg/L的标准溶液系列。取25 mL标准溶液系列于100 mL具塞比色管中,加入4 mL碱性过硫酸钾溶液,将水样置入高压蒸汽消煮器中加热消煮,消煮后放置使之自然冷却,待压力降至“0”后方可打开锅盖,取出样品。

样品取出后用氯化铵缓冲液稀释至刻线混匀,倒入镉还原柱还原,接取25 mL流出液,加入0.5 mL磺胺溶液混匀,放置5 min后加入0.5 mL盐酸奈乙二胺溶液,混匀于543 nm波长下,用1 cm测定池测其吸光度,绘制标准工作曲线。

使用优化后的方法绘制的标准曲线线性为y = 0.738 6 x-0.016 6 相关系数 r2 = 0.996 6,线性较好。

为了验证使用优化后方法进行测定的准确度和精密度,我们分别进行了质控样测定和空白加标实验。质控样为自中国计量科学研究院购买,空白加标浓度为0.6 mg/L,结果见表1、表2。

由上述结果可以看出,使用该方法进行测定的质控样的值均在允许偏差之内,并且6个并行样之间的相对标准偏差为3.36%,符合要求。进行空白加标测定,加标量0.6 mg/L,测定结果的范围为0.560~0.630,回收率93.28%~10493%,相对标准偏差3.87%,符合要求。证明所使用的方法的精密度和准确度均较好。因此证明,使用镉柱还原优化海水中总氮测定是切实可行的。

3 结论

将GB 17378.4-2007 中硝酸盐氮测定方法中的镉柱还原借鉴至总氮测定中,选择镉粒作为还原剂代替了锌卷和氯化镉溶液,并通过对方法的优化,可以将原方法的还原率从70%左右提高至90%以上,在提高还原率的同时增强了实验的稳定性和可重现性。通过实验验证,方法优化后绘制的标准曲线线性较好,方法的准确度、精确度均符合要求。同时避免了实验中因稳定性、可重现性差而导致的反复条件摸索,为实验节约了时间。

镉柱还原相较于锌镉还原的稳定性更好,还原率更高,但实际试验中应注意缓冲液的pH值和样品间弃去液的量都可能对实验结果产生影响,造成实验结果的偏差。通过实验表明,氯化铵缓冲液的pH调节至8~9之间时可以保证镉柱的还原率最高,连续样品测定的过程中样品之间应弃去液达到40 mL或以上再进行接取测定就不会发生串样导致样品间的互相干扰。

参考文献:

[1] GB/T 12763.4-2007 海洋调查规范[S].总氮测定(过硫酸钾氧化法)

[2] 黄国文,吴碧玉,张光磊.海水总氮测定的影响因素及注意事项[J].广东化工,2011,38(8):141

[3] 李羚,杨延军.水中总氮检测方法的改进[J].吉林水利,2009,9: 44-45.

[4] 孟憲春,朱春媛,陈学玲.碱性过硫酸钾法测定总氮常见问题与解决办法[J]. 环境科学与管理,2010,35( 5) : 126-128

[5] 乔欢欢,李健.影响总氮空白值高的主要因素分析[J].环境与发展,2014,26(1):177-178

Abstract:The method for determination of total nitrogen in seawater was optimized.The reduction rate was compared between zinc-cadmium reduction method and cadmium column reduction method. In cadmium column reduction method,the pH value of buffer solution was determined, and the optimum amount of waste liquid among samples was studied. In this method, after potassium persulfate oxidation and cadmium column reduction,sulfadiazine solution was added to the sample, and then hydrochloric acid ethylenediamine solution was added. After mixed evenly,absorbance of the sample solution was measured at 543 nm, and the standard curve linear was y=0.738 6x-0.016 6, with the correlation coefficient r2>0.99.The standard addition recovery was between 93.28%~104.93%,and the relative standard deviation was 3.87%.The precision and accuracy of the method are good, which solved some problems that exist in the original method such as the unstable standard curve, low reduction rate and relatively big measurement error.

Key words:cadmium column reduction method; total nitrogen; optimization

(收稿日期:2017-02-22)