我国连片特困藏区公共服务有效供给及治理创新研究

卢阳春

〔摘要〕通过采用顾客满意指数模型和Better-Worse系数法,从公共服务供给的满意度、需求度和优先序三维度,实证分析公共服务供给不适应不同集中居住模式下社会需求变化的现实问题和发展趋势。在此基础上,建议以公共服务治理创新动态均衡区域公共服务需求的深刻变化,提升公共服务有效性:委托第三方进行连片特困藏区公共服务供给的满意度、需求度评价和优先序分析,据此优化公共服务供给结构和优先序,探索推行适应区域异质性需求的公共服务供给政策改革,在连片特困藏区探索实施因地制宜、分类指导的公共服务有效供给政策,构建需求主导的农牧民职业技能培训绩效考核机制,制定激励有效的公共服务人员待遇政策,等等。

〔关键词〕连片特困藏区;公共服务;有效供给;优先序;第三方评估

〔中图分类号〕D67 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-8048-(2017)04-0120-09

一、引言及文献述评

川甘青滇四省藏区是2012年国家明确的新阶段十四大扶贫攻坚主战场之一,也是改善民生、促进社会公平正义、实现全面建设小康社会目标的重要着力点。“十二五”时期,国家对连片特困民族地区均在不同程度上加大了公共服务投入,贫困人群享受到的公共资源得到大幅度增量调整。但是,由于缺乏较为成熟的理论、可借鉴的模板和分类指导的政策,连片特困藏区公共服务的供给模式和供给机制依旧延续传统方式,难以适应新时期不断涌现的扶贫移民、生态移民、地灾避让搬迁移民和自发移民等的特殊需求,以及逐步“空心化”传统村落的变化需求,结果是尽管政府支付了大量的基础设施和社会管理资金,但其在连片特困藏区基层使用的有效性却有待提升。因此,科学评价“十二五”时期公共服务供给的有效性,在“十三五”时期探索实施适应区域异质性需求的公共服务供给政策,实现川甘青滇四省连片特困藏区公共服务的有效供给,是一个关系到藏区民生改善、精准扶贫、城乡协调和全面小康等多种利益关系的重要问题。

对公共服务有效供给理论,国外学术界的研究较为深入。阿瑟·庇古(1920)〔1〕、阿玛蒂亚·森(1970)〔2〕等从社会福利视角出发,研究公共决策制定与个体权利的关系,主张在生产方面增大国民收入总量,在分配方面实现机会均等和国民收入均等化,以此创造和增加社会福利。埃莉诺·奥斯特罗姆(1990)〔3〕从制度建设角度考察,发现以政府或市场为唯一途径解决公共服务问题是低效的,而在多种组织和多种机制(多中心主义)下,人类社会中的自我组织和自治(自主治理框架),实际上是更为有效的管理公共事务的制度安排。维弗雷多·帕累托、尼古拉斯·卡尔多等人提出并发展了效用序数论、社会福利函数等社会福利评价工具,在实证研究上,又提供了福利比较和判断的价值基础及方法基础〔4〕。

国内学术界对连片特困民族地区公共服务有效供给主要从三方面展开研究。一是供给主体效率。目前民族地区的基本公共服务处于政府供给导向型阶段;政府应当在公共服务供给体制、总量、结构和监督等方面采取更有力的措施,借助“第三方”部门与村社力量倡导“准市场化”机制的构建,建立起政府、市场与社会充分参与和协同治理的更有效率的公共服务供给模式 〔5〕。二是投入产出效率定性分析。民族地区行政体制不完善、公共服务供给成本高且缺乏透明度、财政转移支付制度不健全,公共服务供给模式单一化,公共服务供给的各层级政府以及政府各部门之间缺乏有效的分工和协作,公共服务支出、管理和监督等职能没有有效分离等原因,严重制约公共服务的供给效率〔6〕;在对青海藏區公共卫生〔7〕、公共文化等需求调查分析基础上指出,公共服务供给政策和制度设计要回应社会需求〔8〕,并与社会发展的动态变化相适应才有效,应按照对公共服务需求的重要性,分阶段、有侧重地动态解决公共服务供给问题,以此提高民族地区农村公共服务供给的有效性〔9〕。三是投入产出效率定量分析。学界提供了数种民族地区基本公共服务均等化的衡量方法和评价指标〔10〕 ,偏重于民族地区内部,以及与非民族地区、中东部地区进行比较,找出民族地区在基本公共服务均等化方面所存在的差距。但对于民族地区公共服务满意度、需求度等有效性评价的定量研究成果较少。

事实上,囿于实地调研和数据取得的困难,导致“十二五”时期连片特困藏区公共服务有效供给的现状评价以及定量分析远远滞后于内地农村地区〔11〕〔12〕,滞后于国家区域政策创新的需求。“十三五”时期,国家自上而下在连片特困藏区推进精准扶贫绩效部门评估和第三方独立评估,为学者从事精准扶贫和公共服务有效供给入户调查提供了重要契机。基于此,本文通过精准扶贫绩效入户调查同步开展四省连片特困藏区公共服务有效供给问卷调查和对策研究,不仅为及时有效解决连片特困藏区扶贫移民集中居住区与传统村落、旅游开发区与非开发区、骨干道路沿线与非沿线等“新二元结构矛盾”问题提供对策,同时,也为公共服务政策精准适应区域经济差异明显化、移民生活商品化、农牧民结构异质化和利益关系复杂化等带来的公共服务需求的深刻变化提供建议。

二、基于不同集中居住模式的公共服务有效供给评价及比较

(一)研究方法和典型案例选取

依照 《国家基本公共服务体系“十二五”规划》,课题组选取了12种主要农村公共服务作为调查问卷的设计维度,在入户问卷调查基础上,借鉴瑞典顾客满意指数模型(SCSB)和Better-Worse系数分析方法,分别针对乡镇所在地集中居住农牧民与中心村集中居住农牧民,对不同区域“十二五”时期公共服务供给满意度和需求优先序做定量分析和评价,并进而确定“十三五”时期不同集中居住模式下公共服务供给的优先序,以为连片特困藏区公共服务供给政策改革提供较为准确的需求均衡目标。

为考察公共服务促进不同类型集中居住区域精准扶贫和民生改善的效果,课题组分别考察四川省某藏族自治州乡镇所在地集中居住区和中心村集中居住区(半农半牧区)两种类型区域农牧民对公共服务的满意度、需求度和优先序,从三个维度对定量评价结果进行区域排序比较分析,以考察两种不同类型集中居住区域农牧民对于十二类主要农村公共服务的满意度评价情况和需求的轻重缓急。为获取相关数据,课题组在四川省某藏族自治州的14个乡镇,随机抽取当地农牧民展开问卷调查,总计发放并收回问卷230 份,其中有效问卷 218 份,占比 94.78%。

入户调查分两步进行: 一是在四川省某藏族自治州的14个乡镇,随机抽取乡镇所在地集中居住农牧民( 简称乡镇组,下同) 展开问卷调查,累计发放并收回问卷 115 份,其中有效问卷 110 份,占比 95.7% ; 二是在相同的14个乡镇随机抽取中心村集中居住农牧民( 简称中心村组,下同) 展开问卷调查,累计发放并收回问卷 115 份,其中有效问卷 108 份,占比 94.0%。从问卷设计来看,两组问卷均包括个体社会经济特征和12种主要公共服务满意度和需求度调查两部分内容,相似度较高。从样本数据的统计特征来看,除两组农牧民对于生活居住区域选项回答高度不同外,乡镇组农牧民与中心村组农牧民在若干社会经济特征上具有相似性(表1)。基于上述两点,可以认定两组样本数据具有可比性。

(二)满意度问卷分析及分区域评价

基于对四川省某藏族自治州主要农村公共服务的问卷调查数据,考察连片特困藏区农牧民对十二类主要农村公共服务的满意度情况。采取百分制设计问卷,取所有农牧民给每种公共服务的打分的算术平均分为该项公共服务满意度的综合值,并给出十二类主要公共服务的综合满意度排序(表2)。

比较乡镇组和中心村组对十二类种主要公共服务的满意度评价排序结果(表2)可见,两组农牧民对于国家为连片特困藏区提供的新农合和新农保两项农村社会保障,以及饮用水安全这项生活类基础设施的满意度相对最高,分别排在第1、第2和第3位,乡镇组和中心村组对于这三项的满意度排序是一致的,明显差异主要体现在以下四方面:一是对基础教育服务的满意度评价结果:乡镇组和中心村组分别排在第4位和7位,一定程度上反映了中心村集中居住区幼儿教育质量弱于乡镇集中居住区等现实问题。二是对政(村)务公开的满意度评价结果:乡镇组和中心村组分别排在第5位和10位,说明村级基层政府工作在信息公开方面面临挑战。三是对公共文化服务的满意度评价结果:乡镇组和中心村组分别排在第6位和12位,充分印证了课题调研座谈会上老百姓反映的村级文化活动室硬件设施的大力提升和软件人才严重缺乏的二元结构问题。四是对道路交通设施的满意度评价结果:乡镇组和中心村组分别排在第11位和4位,充分说明了国家在“十二五”末期大力实施的“村村通”政策起到了明显效果,大大提升了连片特困藏区农牧民对于村级道路建设的满意度,同时,也暴露出更早时期实施建设的通乡公路因为气候、质量等多种问题已经失修破败,目前交通运输能力甚至不如通村公路,这严重影响了乡镇集中居住的农牧民对于道路交通基础设施的满意度评价结果。

三、基于不同集中居住模式的公共服务有效供给优先序分析

(一)不同集中居住模式下公共服务需求分类比较

以四川省某藏族自治州为例,基于SCSB模型对连片特困藏区公共服务需求分类与供给优先序进行研究,进一步分析连片特困藏区公共服务有效供给的需求侧真实状况。以被调查农牧民给某种公共服务排序为第1位赋值12 ,以1为公差依次等比例递减,给每份问卷的十二类公共服务赋值,然后取所有农牧民给每种公共服务排序赋值的算术平均值为该项公共服务需求度的综合值(表3)。

分析结果与实地调研情况基本相适应,乡镇组和中心村组对于新农合、新农保等农村社会保障的需求排序差异不大,均排名第10和11位,对于基础教育、公共文化服务、政务(村务)公开等的需求排序差异也不大,差异主要体现在以下四方面。一是乡镇组对于道路交通设施的需求排序(第1位)比中心村组(第3位)更靠前。由于大多数乡镇道路修建时间已久,道路损坏明显,道路通行质量下降,严重影响乡镇农牧民对外通达性,部分乡镇通往县城所在地的重要交通通道年久失修,通行困难,而通村公路是“十二五”末期国家投资修建,水泥路、硬化路等路况均相对较好,所以问卷调查和分析结果显示,乡镇组对于道路交通设施的满意度更低,对于道路交通设施的需求排序比中心村组更靠前。二是中心村组对于通讯网络服务的需求排序(第1位)比乡镇组(第2位)更靠前。相比乡镇所在地而言,由于村上的通讯基站建设线路更长,投入成本更高,而付费的受众更少,很多村上配備的通讯信号发射和接收基站采用太阳能供电,通讯信号显得非常不稳定。所以,相对而言,中心村组对于通讯网络服务的满意度更低,未来加强建设的需求度更高。三是中心村组对于农业信息服务的需求排序(第6位)比乡镇组(第9位)更靠前。中心村组的需求排序中,与农业生产密切相关的农田水利设施、农业科技推广、农业信息服务和道路交通设施等均排名前8位,而乡镇组的同类需求中农田水利设施、农业科技推广和道路交通设施均排在前8位,农业信息服务排在了第9位,这可能与中心村组对于通讯网络服务的需求排序原因相关,通讯网络服务的满意度较低,导致农业信息服务的满意度也低,所以中心村组对于这两者的需求排序明显靠前。四是乡镇组对于村(镇)容环境的需求排序(第5位)比中心村组(第7位)更靠前。由于乡镇组的经济社会发展情况优于中心村组,乡镇组对于生活环境的要求明显高于中心村组。再对照上述关于生产类基础设施需求排序的差异进行分析,更大可能是两者所处的经济发展阶段不同,导致乡镇组对于生活环境的要求明显高于中心村组,而中心村组对于生产条件的要求明显高于乡镇组,可见中心村组的经济社会发展条件明显落后于乡镇组。

(二)基于SCSB模型的公共服务供给优先序分析

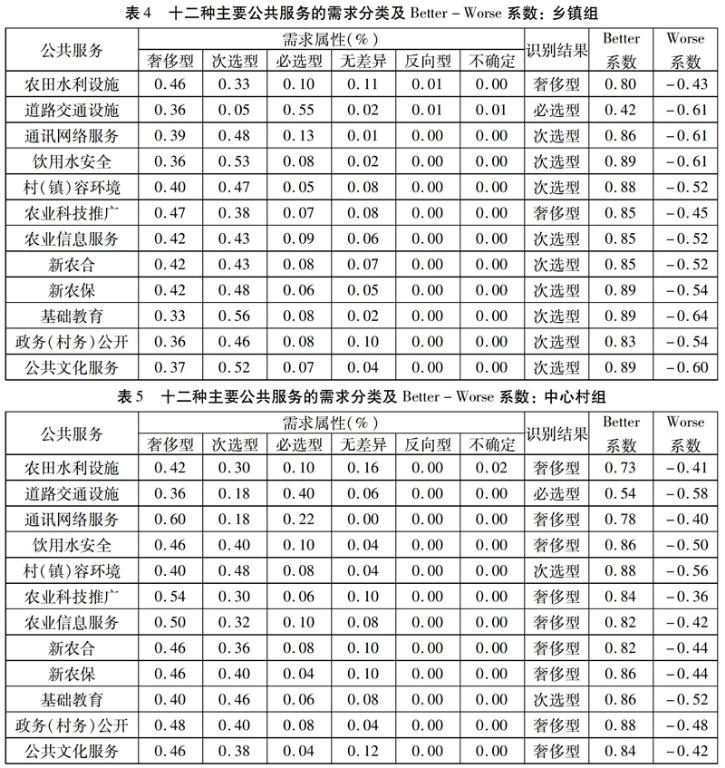

结合上述分析,虽然两组农牧民对十二类主要公共服务的满意度排序较为接近,但需求排序却不尽相同。在此基础上,以问卷数据为基础构建SCSB模型,通过设定正反向结构性问卷,将十二类主要公共服务需求归为三类: 必选型、次选型和奢侈型①,计算Better-Worse系数,以达到更科学地确定十二类公共服务供给优先序的目的。基于SCSB模型对两组农牧民十二类主要公共服务需求分类结果,计算两组农牧民对上述公共服务需求的Better-Worse 系数,计算结果如表4和5。

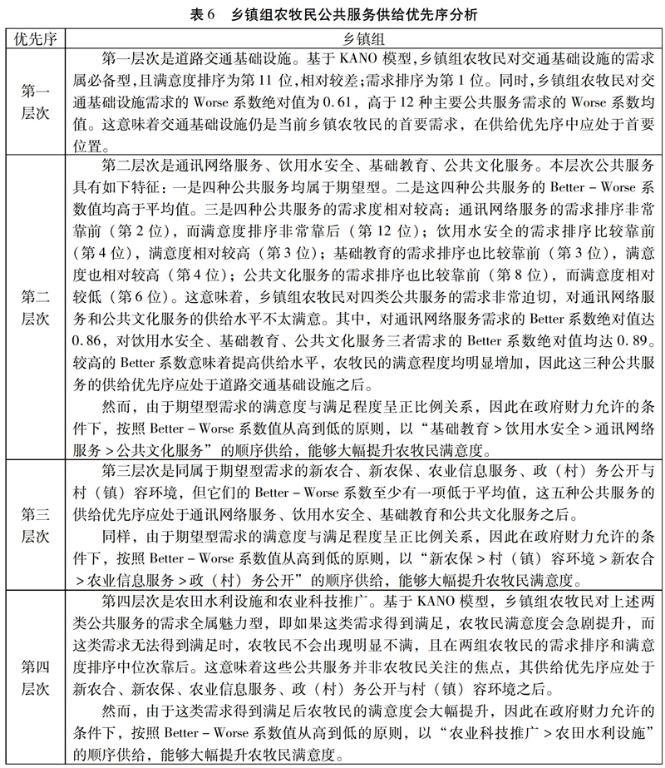

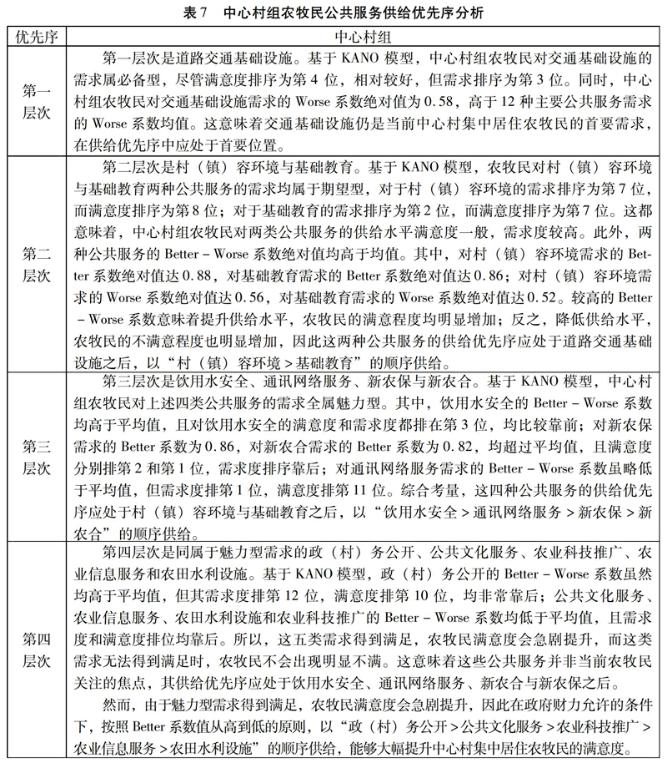

根据SCSB模型理论,可以设定公共服务供给优先序的三大排序原则:按照“必选型 > 次选型 > 奢侈型”的基本顺序排序;结合Better-Worse 系数辅助排序;参考当地农牧民对主要公共服务的需求与满意度微调排序。根据上述原则,参考两组农牧民对 十二类主要公共服务的需求与满意度排序现状(表2,3),以及SCSB模型对十二类主要公共服务的需求分类结果及 Better-Worse 系数测算结果(表4,5),判定主要公共服务供给优先序,进一步将十二类主要公共服务按供给先后顺序划分为四个层次(表6,7)。

四、“十三五”时期连片特困藏区公共服务治理创新建议

在前述分区域调查分析公共服务需求分类与满意度评价及比较,进而确定不同集中居住模式下的公共服务供给优先序基础上,给出因地制宜、分类指导的区域公共服务供给效率提升的政策建议。

一是探索适应区域异质性需求的公共服务优先序供给政策。实地调研和定量、定性分析结果均显示,随着精准扶贫政策的加快推进,形成不同类型移民集中居住区,加之既有的传统村落散居模式,不同区域公共服务供给的有效性存在明显差异,传统村落和移民集中居住区公共服务供给政策在实践中存在与区域实际需求不适应的矛盾和问题。既有公共服务政策在项目实施配套资金政策、公共服务人员待遇政策等方面“一刀切”的做法,已经不适应“十三五”时期精准扶贫和全面小康建设的要求,难以有效提升区域公共服务的有效性。“十三五”时期,可以探索实施适应区域异质性需求的公共服务供给政策,优化区域公共服务结构,实现区域公共产品供需均衡;或者采取“俱乐部产品”形式供给公共服务,通过不同区域农牧民的公共服务俱乐部产品选择实现公共服务的有效供给,精准适应传统村落“空心化”、移民生活商品化、农牧民结构异质化、利益关系复杂化、组织方式社会化、行为规范和价值观公共化等带来的公共服务需求的深刻变化。

二是在公共服务供给效应背弯曲线拐点内强化规模效益。实地调研和定量、定性分析结果均显示,农牧民散居和高半山区传统村落散居有四大不利:一是不利于形成公共服务集中供给的规模效益,二是不利于达到国家主体功能区空间管理和生态保护政策目的,三是不利于发挥精准扶贫全面奔小康的政策效力,四是不利于区域协调发展和新型城镇化进程。建议通过政策讲解、建房补助、就业扶持等措施,引导偏远农牧区和高半山区传统村落农牧民到中心村或者乡镇所在地集中居住,根据集中居住地农牧民公共服务需求优先序供给公共服务,提升公共服务数量和质量,在公共服务供给效应背弯曲线拐点内强化规模效益,让移民搬迁农牧民安居乐业。

三是构建需求主导的农牧民职业技能培训绩效考核机制。当前政府提供的农牧民技能培训缺乏针对性和实效性,很多技能培训对于农牧民来讲缺乏实用性,与农牧民的真实需求不对应,缺乏对培训效果的考核机制,很多培训流于形式,沒有起到应有的效果。建议构建需求主导科学合理的农牧民职业技能培训绩效考核机制,第一步要入户调研,考察农牧民对于职业技能培训的真实需求及确定科学排序;第二步要建立农牧民职业技能培训绩效的考核机制,在拨付培训启动资金之后开展职业技能培训,待培训出实效之后经过考核验收再拨付绩效资金。

四是制定科学细化、激励有效的公共服务人员待遇政策。连片特困藏区各县距离县城远近程度、海拔高度、气候条件等有很大差异,从事公共服务工作的公职人员和技术人员生活和工作的艰苦程度有很大不同,公共服务岗位对于人才的吸引力也有很大不同,其工资待遇不能一刀切。以乡村教师待遇为例:必须科学测算各乡(镇)、村距离县城远近程度、海拔高度、气候条件等情况,进行工作艰苦程度和工作岗位吸引力的综合评价,据此给出相应区域的教师工作补贴标准,以科学合理调节师资的区域配置,才能真正实现基本公共服务的区域均等化,才能从根本上解决当前连片特困藏区条件艰苦区域公共服务和专业技术人才稀缺的尖锐矛盾和问题。

〔参考文献〕

〔1〕 阿瑟·庇古.福利经济学〔M〕.北京:商务印书馆 ,2010.

〔2〕 阿玛蒂亚·森.以自由看待发展〔M〕.北京: 中国人民大学出版社,2002.

〔3〕 埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道〔M〕.上海:译文出版社,2012.

〔4〕 田发,周琛影. 促进公共服务均等化的财政体制国际比较〔J〕.经济问题探索,2010,(3).

〔5〕 姜晓萍,陈朝兵. 近五年国内政府购买公共服务:一个文献述评〔J〕. 经济问题探索,2016,(3).

〔6〕 郭佩霞,朱明熙.民族地区公共产品供给探究〔J〕.新疆社会科学,2010,(5).

〔7〕 久毛措,王世靓,毕力格图.青海藏区农牧民公共医疗卫生服务需求的调查与分析——以同仁县和泽库县为例〔J〕.西藏大学学报(社会科学版),2012,(3).

〔8〕 张兴年.青海藏区基本公共服务体系建设跟踪调查——以尕巴松多镇、隆务镇13个村为例〔J〕.青海民族大学学报,2015,(3).

〔9〕 吴开松,周薇.论需求导向型的民族地区农村公共服务供给机制〔J〕. 中南民族大学学报( 人文社会科学版),2011,(5).

〔10〕 成艾华.财政转移支付提升民族地区基本公共服务的均衡效应评价〔J〕.中南民族大学学报(人文社会科学版),2010,(4).

〔11〕 韩川.城镇化与城乡公共服务均等化关系研究〔J〕.经济问题探索,2016,(7).

〔12〕 刘蕾.基于KANO模型的农村公共服务需求分类与供给优先序研究〔J〕.财贸研究,2015,(6).

【责任编辑:朱凤霞】