辽代汉语与河北方言语音层次的形成

傅 林

(河北大学 文学院,河北 保定 071002)

辽代汉语与河北方言语音层次的形成

傅 林

(河北大学 文学院,河北 保定 071002)

辽代是今京津冀地区汉语方言音系特征形成的枢纽期。从契丹文献对汉语方言字音的记录可还原辽代汉语的特征,其中,效摄唇音字、庄组三等介音、宕通摄入声字韵母等音系特征仍以语音底层的形式存在于现代的河北方言中。

辽代汉语;契丹文;河北方言;语音层次

一、引 言

语音层次是因语言接触形成的音系现象,在汉语方言中往往表现为权威方言音系与本地音系的叠加,具体呈现为同一个字或历史上的同音字在不同应用场合有不同音值。研究方言的语音层次,确定其本源层次和外来层次,可以了解方言语音演变和接触的历史,并为方言的谱系分类提供可靠的证据。

在语言演变中,同一个字或同音字也可能因为语音或语法条件的差异而形成不同音值,这种情况属于条件音变,与语言接触造成的层次虽然形式接近但性质不同。因此,分析具体语音事实时,有必要区别层次与条件音变两种情况。例如,河北省中北部、北京、天津等地有很多“姓氏+各庄”式地名,如“王各庄、刘各庄”等。张莉《河北地名特殊读音字例析》[1]已经论证其中的“各”的本字实为“家”,这是“家”字在轻声条件下的一种音变:

这里的“各”在声母上虽然是保留了中古的舌根音,但不能因此认为这是中古音的底层,因为这个音变中并没有外方言的参与,是方言自身的条件音变。

同理,有些看起来保存“上古层次”的字音也需要仔细考虑。如河北大城方言“蜂”字在“蚂蜂”中的读音是ph,而在其他场合读f[2]。很容易推论说大城方言的“蚂蜂”保留了上古音轻唇音未从重唇分化的状态,但因为“蚂蜂”的“蜂”字处在容易读轻声的后字位置,其特殊读音是因条件音变而形成的可能性更大。

本文在分析方言语音现象时注意分辨出层次和条件音变,并以前者为主要分析对象。

本文的研究范围主要是河北方言。河北方言指现在河北省行政区域内的汉语方言。从历史角度看,现在的北京、天津两市曾长期与河北省属于同一行政区,三地的方言也有很多区别于其他方言的共同特征,所以,在有必要时,本文用“大河北地区”概指京津冀三地,用“大河北方言”泛指三地方言。从历史及文化角度看,辽、宋及以前,大河北方言处在汉语与北方少数民族语言接触的前沿;辽宋以后,随着今北京市区域政治文化地位的上升,北京话逐渐获得全国权威方言地位,河北方言又成为与权威方言相互影响最直接的方言。因此,河北方言的语音层次研究,在语言接触研究领域是具有典型意义的课题,可以为语言接触规律与类型的研究提供良好样本。同时,河北方言的语言层次研究也可以对普通话形成与演变的历史提供直接证据,为普通话基础方言的谱系分类提供事实依据。

当前,“京津冀协同发展”已经成为国家重大战略。京津冀地区“地缘相近、人缘相亲”,而语言上的同源关系和密切接触历史,是形成“人缘相亲”的重要因素。大河北方言语音层次的研究,可以增强对京津冀地区文化同一性的认识,为京津冀文化协同发展提供学术支持。

从类型看,河北方言涵盖通行的方言分类中的冀鲁官话、晋语、中原官话、北京官话。其中冀鲁官话在河北方言中占的比例最大。本文所说的河北方言侧重讨论通常说的官话方言,并以冀鲁官话为主。

二、辽代在河北方言音系特征形成过程中的枢纽作用

公元936年,后晋将“幽云十六州”(大部分属现在的京津冀区域)割让给契丹。这开启了契丹(辽)与中原王朝以现河北省中部为界、持续一百多年的对峙。这是幽燕地区(河北省中部及以北)第一次大规模地与中原腹地分治,其政治地位也因契丹以幽州(今北京)为南京而大幅度提升。这种社会状况必然要给当地的汉语方言带来影响。幽燕地区因为与中原地区的人员交流密度的降低,其方言语音演变与中原汉语方言开始发生分歧。另一方面,中原汉语方言相对于幽燕方言的权威地位逐渐下降,这反映在语音层次上,就是幽燕方言的本源层次被中原汉语覆盖的程度降低。直到现代,大河北地区的汉语方言仍然保留着很多辽代的语音层次,随着大河北地区尤其是幽州(今北京)政治文化地位的提升,这些辽代的本源语音层次又作为权威方言特征成为其他方言的外源层次。辽代是汉语权威方言演变的转折点,从辽代开始,幽燕方言开始逐渐接替中原方言的权威方言地位。

此外,契丹在统治幽燕地区前后,将这一区域的很多汉族人口掠至辽上京(现内蒙古赤峰巴林左旗)及东北其他地区[3],使得幽燕地区的汉语方言大规模扩散到东北地区。这种扩散奠定了后代方言的基本格局:现在通常说的“东北官话”在源头上主要是幽燕地区,在音系特征上也与幽燕地区一致。清朝初年,满族统治者将东北地区的汉语方言带到北京,替换了当地方言,形成“北京官话”。北京官话实质上是东北方言在河北方言内部的方言岛,但从历史角度看,这种替换仍可以看做是大河北方言内部的一种调整。

契丹(辽)的移民活动使幽燕地区的汉族人口与契丹等北方其他民族形成大规模交错居住的形势,这加强了语言接触的密度,形成了数量庞大的双语者或多语者。双语者或多语者使语言的特征相互扩散,最后的结果是契丹语等民族语言被汉语替换。契丹语者改说汉语,但契丹语的一些语音特征因母语干扰的作用保留在契丹语者所说的汉语中,这些特征有的扩散到汉族人说的汉语中(如轻声中的“不规则轻声”,即“熟悉”“眉毛”等词语中后字的轻声),并一直存留到现代方言。从汉语与北方民族语言的接触历程来看,辽代与之前的时代相比,无论接触密度、规模还是接触对汉语造成的影响方面,都是空前的。辽代之后,汉语与女真语、蒙古语、满语等接触的过程,也都是在辽代形成的模式上进行的,而且没有改变辽代所奠定的语言特征分布的总的格局。

因此,在大河北方言音系特征的形成过程中,辽代是最关键的时期,是现在京津冀地区汉语方言格局形成的枢纽期,甚至是包括东北方言在内的整个北方官话形成的枢纽期。

三、河北方言中的辽代语音层次和形成过程

公元1922年以来,契丹文献陆续出土,从契丹文本中的汉语借词复原辽代汉语的音系特征成为可能。基于这些文献,可知大河北方言的一些标志性特征在辽代已经成型。这为上述对辽代在大河北方言语音演变中的枢纽地位的讨论提供了最直接的证据。其中最重要的音系特征是中古宕摄入声与效摄的合流,通摄入声字与流摄的合流。以宕摄入声字为例:

汉字契丹小字音值[4]中古汉语拟音[5]音韵地位文献出处①略l-ɛu-uliak宕开三入来郎1辽l-ɛulieu效开四来先37尧ƞ-ɛu-uieu效开四疑智3①文献名称本文采用简称式,全称见本文附录。

此音系特征的重要性在于,现在京津冀大部分地区以及东北地区的汉语方言可以因之统一起来,并与其他汉语方言相区别,而这正与辽代的统治区域大致吻合,体现了辽代政治对语言发展的影响力。

河北方言的其他重要特征也大都是从辽代开启的。本文以现代河北方言为对象,对照主要从契丹文材料提取出来的辽代汉语特征,离析现代方言中的辽代汉语语音层次,并讨论其形成的过程。

(一)效摄一等唇音字

河北省的地名中,“堡”是常见字。其音值一般为[pu]或[phu],和《切韵》系统中的同音字“保、宝”等在韵母类别上不同,后者韵母一般为[au]。如果证以辽代汉语材料,会发现这并不是一个零星的例外。

辽代汉语中,“保”字音值为*pu,可由契丹文文献推证而知。契丹小字文献中汉语“保”字是常出现的借词用字,其拼写与中古遇摄字“部、步”相同(契丹文文献除《萧胡睹堇墓志铭》引自吴英喆《契丹小字新发现资料释读问题》[6]外,其他均引自刘凤翥《契丹文字研究类编》[7]的相应篇目):

汉字契丹小字音值所处词语文献出处保pu太保教22;署10;留17;梁6pu-u太保许29;先27部pu-u副部署许9工部迪13步pu-u步军高18

此类拼写非常确定地说明了辽代汉语中“保”字的音值。在辽代汉语韵文中,也能找到“保”的同音字“宝”与遇摄字相押的用例,如辽代《祐唐寺创建讲堂碑》的铭文[8]:

峭壮灵峰。创兴华宇。

式开讲肆。用陈法侣。

物置多人*向南《辽代石刻文编》此句录为“物置人多”,今据北京图书馆金石组编《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(第45册)》(中州古籍出版社,1989年)所收该碑文拓片照片,订正为“物置多人”。。利圆三宝。

庶几乎作善之祥。传名旷古。

此处“宝”和遇摄字“宇、侣、古”押韵,说明辽代汉语“保、宝”二字都是读同遇摄的。双唇鼻音字“毛”也读同遇摄,证据是:

汉字中古音韵类别契丹小字音值所处词语文献出处毛效开一明mu毛诗教19睦通合三明入mu敦睦宫奴12

由于通摄入声字“睦”已经读同遇摄字,与之同音的“毛”自然也是同于遇摄。此类音值在元代《中原音韵》中已经不存,“堡、保、宝、毛”都读同效摄。现代河北方言也难见到,除了“保、宝”的同音字“堡”:

表1 地名中“堡”字韵母为u的地理分布

续表1

地 名现属行政区域辽宋行政区域林堡保定蠡县宋河北西路刘堡内保定曲阳宋河北西路议论堡沧州任丘宋河北东路丰台堡沧州青县宋河北东路赵堡石家庄赞皇宋河北西路张西堡,赵城堡,小西堡,北中堡,梨林堡邯郸永年宋河北西路水德堡邢台曲周宋河北西路

“堡”字u类韵母音值在河北、北京的地名中分布较均匀,跨越历史上的辽境和毗邻的宋代地方,说明此音值并不是辽代汉语的独有特征。但是,辽代语音资料中汉语更常用的字“保、宝”韵母也为u,说明辽境内的汉语是此一特征的中心。辽宋界线消弭后,中原地区的权威方言逐渐影响辽代汉语,但并未将其覆盖。

当然,即使在辽代,也并不是所有的开口唇音字都读u韵母,如“鲍”字:

汉字契丹小字音值所处词语文献出处鲍pau鲍叔牙胡32

“鲍”为二等字,“保堡宝毛”为一等字。等的差别对应于辽代汉语两类字的韵母差别。从这一角度看,辽代汉语“保堡宝毛”的u韵母应该是以《切韵》音系为基础的一种条件音变的结果,而且和中原汉语的演变不同:

汉字中古音韵类别中古韵母拟音辽代汉语韵母中原汉语韵母保堡宝毛效开一帮明*ɑu*u*ɑu鲍效开二并*au*au*ɑu

开口一等字的特殊性在辽代汉语其他声母中也有表现,如匣母的“昊”,其韵母不同于效摄除唇音外的其他一等字,而是同于流摄字:

汉字汉字音韵类别契丹小字音值所处词语文献出处昊效开一匣xou李元昊署10后流开一匣xou皇后教5

辽代汉语“保堡宝毛昊”等效摄一等字的独特性在辽宋分治状态下保存较完整,随着政治上的统一而受到中原汉语的影响,但仍存留在地名中。

(二)庄组三等江阳韵字的介音

中古庄组三等字在辽代汉语中失去了中古的i介音,其中开口江阳韵字未产生现代河北方言所具有的u介音。此结论可从分析契丹文文献得出。先观察契丹小字文献中的记录:

汉字契丹小字音值中古汉语拟音音韵地位文献出处楚tʃh-ʊtʃhio遇合三初先2率ʃ-ɔʃiuet臻合三生许3猪tʃ-ioȶio遇合三知梁19诸tʃ-ioȶio遇合三章仲7

与其他知系三等字相比,庄组三等字“楚、率”没有i介音。因为契丹文文献中的汉语借词数量有限,其他庄组开口三等字的音值尚不能直接得到。不过,在契丹大字文献*契丹小字为拼音文字,而契丹大字是意音文字,因此很多时候不能依据契丹大字得到词语的实际音形,只能得到其意义。中,庄组开口三等字“庄”和知组开口三等字“长”使用了完全相同的拼写:

汉字契丹大字所处词语文献出处庄“庄敬皇帝”祺3长“长公主”永7

“庄”字保持开口呼音值的状态可以在河北方言的地名读音见到,比如:

刘各庄 liou ktʂa廊坊市地名

“庄”字的开口呼音值只在地名中出现,其他场合都是合口呼的tʂua。类似的地名还有“翟各庄、丁各庄、潘各庄、大洛各庄、孟各庄、奈各庄、李各庄、王各庄”等[2],观察这些地名的地理分布:

表2 “庄”字开口呼音值地名的地理分布

这些地名绝大多数落在原辽代统治区域内,并且由北向南呈衰减趋势,直至消失。这说明“庄”字的开口呼音值确实是河北中北部原辽代统治区的语音特征。辽宋相继灭亡后,政治阻隔不复存在,中原地带的合口呼音值逐渐向河北中北部地区扩散,到元代《中原音韵》的时代,大都(今北京)方言“庄”类字已经变为合口[9]。但开口呼音值仍然顽强地保留在地名中,直至现在。

根据上述讨论,有些地名虽然没有“庄”字,但仍可推定其原本的用字仍为“庄”,如廊坊市地名“王各掌、靳各掌”,“掌”字在一般地名的“庄”字位置,且符合“庄”的开口呼音值,应该是辽代以后居民不知古代语音底层,而将读开口呼的“庄”改为“掌”形成的。

(三)臻摄入声字“佛”

中古臻摄入声字“佛”在辽代汉语中的音值是*phu,可由分析契丹文文献得出。契丹小字文献明确记录了“佛”的音值:

汉字契丹小字音值所处词语文献出处佛phu(佛顶,人名)智25

而且,“佛”字和下面这些字共用同一种拼写:菩(曾开一入),夫府甫驸傅(遇合三),富(流开三)。这说明“佛”与它们有同音关系。到元朝《中原音韵》的时代,“佛”字又出现了新的音值*fo:

汉字拟音元代《中原音韵》韵部归类[9]佛*fu= 夫府甫驸傅,属“鱼模”韵,中古遇摄;*fo属“歌戈”韵,中古果摄。

至明朝,反映当时北京语音的韵书《合并字学集韵》表明“佛”字原有的*fu音值消失了:

汉字拟音明代《合并字学集韵》韵部归类[10]佛*fo属“果摄”,中古果摄。

现在河北方言中“佛”字一般为读同中古果摄字的*fo音,但地名中仍有很多保留辽代*fu语音底层。下面列出相关地名及其地理分布:

表3 “佛”字fu音值在河北地名中的地理分布

“佛”字并不常见于地名。从现有的地名分布看,“佛”字的u韵母音值是并存于辽宋两朝的,显示此一读音并非辽代汉语独有的特征,但河北地名中的分布较为明确地保留了辽宋时代的语音层次。

(四)微母字“务”

中古微母字“务”在今河北廊坊、保定一带为常见的地名通名,音值一般为fu(上声),这与其不作地名时的音值u(去声)不同。观察此地名的地理分布:

这种地名特殊音值全都落在辽代统治区域内,说明其为辽代汉语独特的特征。在契丹文文献中,“务”的同音字和相关字的音值可以确定:

表4 “务”读fu音值在河北、北京地名中的分布

汉字中古声母契丹小字音值所处词语文献出处武微v-u武骑尉道2母明m-u度母万3傅非phu-u太傅先1驸奉phu驸马仲5辅奉fu-u辅国大将军奴15五疑ƞ-u金吾卫上将军许12

辽代汉语全浊声母已经清化,且轻唇音已经从重唇分化出来,“傅、驸”同音、“武、母”分立,可为证。契丹文献用ph来记写f,是一般的契丹语者用契丹语的ph去匹配汉语f的一种结果。有的文献已经开始用新符号(fu)来记写汉语的f。

“务”与“武”在中古同声、韵,当与之同音,所以辽代汉语“务”音值也应当是vu,不当为fu。因此,河北、北京的地名用字“务”读fu(上声)并不符合辽代汉语的一般音值,它应当是因为特殊的原因而形成的。有学者认为“务”的这种特殊读音是一个例外音变[13],但是,目前并不能找到例外产生的条件。

受辽代文献尤其是契丹文献的规模限制,尚不能直接得到辽代汉语“务”字的音值,但带“务”字地名在辽代已经出现:

辽代地名辽代区域当代区域文献出处西寨务辽蓟州北京平谷辽《静严寺造像记》梁鱼务辽蓟州北京平谷宋《宣政杂录》

而且,带“务”字特殊读音地名集中在辽代统治区。综合这些因素, “务”字的特殊音值仍然属于辽代汉语底层。

(五)宕摄入声字

中古宕摄开口入声字韵母在辽代汉语中变为带u韵尾的au类韵母,同效摄字。这和北京话以及大部分现代河北方言的白读一致。先看契丹小字拼写辽代汉语的情况:

汉字契丹小字音值中古汉语拟音音韵地位文献出处略l-ɛu-uliak宕开三入来郎1辽l-ɛulieu效开四来先37尧ƞ-ɛu-uƞieu效开四疑智3

宕摄入声字韵母和效摄字是相同的。这说明二者在辽代汉语中已经合流。现代北京话继承了这一特征,不同之处是很多宕摄入声字出现了读同果摄的文读,例如:

表5 中古宕摄开口入声字在现代北京话中的语音层次

再看现代河北方言。刘淑学《中古入声字在河北方言中的读音研究》[14]和河北省地方志编纂委员会《河北省志·方言志》[2]指出,除了魏县、大名等靠近河南省的县市,河北方言和北京话在宕摄入声字的文白异读特征上一致。雅洪托夫在《十一世纪的北京音》曾用西至太行山、南至北纬37度线来划定这一特征的地理范围[15],这基本上和河北省腹地及京津重合。

表6 中古宕摄入声字语音层次特征在地理上的分布

北纬37度线与历史上的辽宋边境(大约为北纬39度线)虽不重合,但比较接近。宕摄入声字在辽代还没有外源语音层次出现,到了元代《中原音韵》时才出现体现中原官话特征的文读,并一直传承到现代北京话和河北方言。

从地理范围看,宕摄入声字变同效摄的这种音变是现代京津、河北省方言的一个独有特征。从理论上说,历史上这一音变的覆盖范围有可能不止于此。黎新第《北纬37以南的古-k韵尾字与二合元音》[16]认为此特征并不是北纬37度以北的独有特征,论据主要是唐以来中原地区的韵文中存在宕摄入声字与效摄字押韵的情况,例如:

金元好问《续夷坚志》“张先生座右铭”条:

张先生弥学,东阿人,平章政事寿国文贞公良辅之父。神道碑载其事,内座右铭云:“欲求聪明,先当积学;欲求子孙,先当积孝。”

这里,宕摄入声字“学”和效摄字“孝”押韵。据此,黎新第得出的主要观点是:宕摄入声归效摄原本覆盖中原以及北方,后来中原发生新的音变,宕摄入声改入果摄,形成现在的格局。

本文对黎新第提到的这一类现象的性质有不同的认识。首先,古代零星的文献材料并不能确定其发音人的方言类别。其次,即便是能确定其发音人来自中原地区,其论证也是值得商榷的。黎认为中原汉语宕摄入声字的音变过程是先变同效摄,再变同果摄。这一论证过程的问题是:如果历史上中原汉语宕摄入声已经同效摄,那么宕摄入声就不会再以单独的类发生音变,即只能和效摄字共同变化。如果宕摄入声再变入果摄,那效摄字也应当一同并入果摄,而实际上效摄在中原汉语中直到现在仍与果摄对立。所以,历史上中原汉语的宕摄入声并没有并入效摄,而只是可能存在和效摄相近的状态,以致在有的韵文中产生通押的情况而已。

当然,另外一种可能性是:中原汉语本来宕摄入声和效摄合并,但权威方言中宕摄入声归入果摄,在其影响下,中原汉语的格局发生改变。这种情况在当时的历史条件下很难出现。因为代表北方官话音系的元代《中原音韵》开始出现宕摄入声读同果摄的文读,而这种文读的来源正是中原汉语。在辽宋到元代这段时间,中原汉语本身就是权威方言,并没有比其更权威的方言使其音系特征在短时间内被彻底替换。

综上所述,宕摄入声字变同效摄,是大河北方言的一项独有特征,此音变在辽代就已经发生,并以白读层的形式保留至今。

(六)通摄入声字

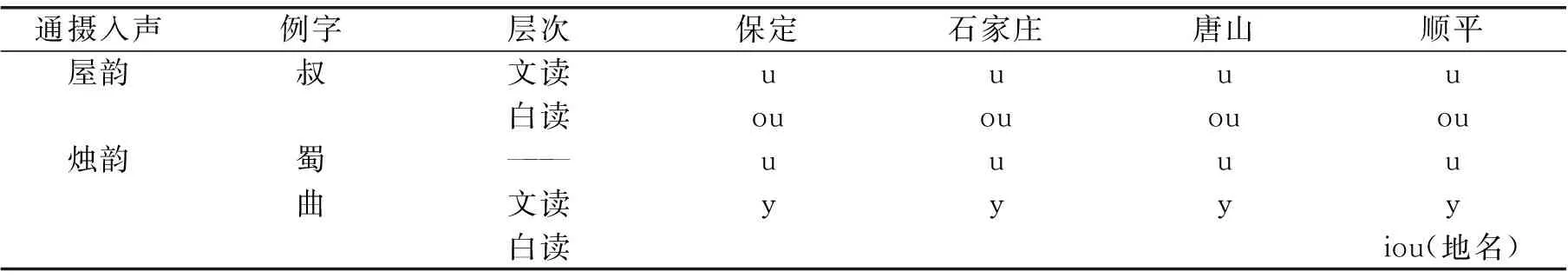

通摄三等入声字在河北方言中一般有两个语音层次,体现在韵母的差别上,例如:

表7 通摄入声字语音层次在河北方言中的分布

概括地说,河北方言有两种类型:

A型:屋韵白读同流摄,文读同遇摄,烛韵无文白差异,均同遇摄,这种类型包括大部分方言;

B型:屋韵烛韵都有文白读,且文读均同遇摄,白读均同流摄,但烛韵白读只存在于地名,这种类型只有顺平等少数方言。B类型烛韵文读音的来源既可能是权威方言(中原汉语),也可能是邻近的A类型方言。

河北方言的这种格局与辽代汉语、元代《中原音韵》音系存在传承关系。

辽代汉语的通摄入声字语音较单纯:三等屋韵的韵母为ou类,同流摄;烛韵的韵母为u类,同遇摄,还没有形成后代方言那样的层次,例如:

汉字中古音类契丹小字音值所处词语文献出处叔通合三入屋ʃ-ou皇太叔先27蜀通合三入烛ʃ-ʊ蜀国王先2守流开三ʃ-ou守太傅先1楚遇合三tʃh-ʊ楚国王先2

元代《中原音韵》已经出现层次,表现为部分字重出于“尤侯”和“鱼模”韵:

表8 中古通摄入声字在元代《中原音韵》的分布

与辽代汉语相比,《中原音韵》的通摄三等入声屋韵字出现了读入鱼模的文读,且很多字只有文读。烛韵字也有文白读,但读入尤侯韵的字数很少。从屋韵、烛韵都有文白读,且文白比例相差较大这一点来看,《中原音韵》与现代B类型的方言一致。《中原音韵》既体现了权威方言的影响(文读产生),又体现了河北方言内部A、B两种类型之间的影响。概括地看,河北方言在古代就应该具有AB两种类型,辽代汉语和现代大部分河北方言为A类,《中原音韵》和顺平等现代方言为B类。但不管哪一个类型,都是河北方言的特征,与其他方言不同。

就通摄三等入声字来说,有两种相关现象值得讨论,一种是这些字的文白读势力对比与宕摄不同,另一种是白读在河北方言以外的分布。

先分析第一种。高晓虹《北京话入声字的历史层次》[15]指出,《中原音韵》通摄入声的文白读呈“文强白弱”之势,与宕摄入声的“文弱白强”不同。如果文读来源一致,其影响宕、通两摄的程度不致相差太远。但就辽金元以来的历史看,除中原汉语外,又没有比北方官话本身更权威的方言,所以通摄入声的文读来源不容易解释。对这个问题,本文认为就辽代汉语以及大多数河北方言来看,通摄三等其实只有屋韵有文白读的情况,烛韵本身并无层次,如果去掉烛韵字,单看屋韵字,文白势力对比就不会过于悬殊。如果再去掉屋韵字中的“谡淑孰菽蹙踘”等口语非常用字,比例就会再次变小,而有白读的字均为口语常用字。因此,通摄三等入声字的“文强白弱”只是一种假象,它和宕摄入声的文白势力对比差异并不显著。

再谈第二种。黎新第《北纬37以南的古-k韵尾字与二合元音》[16]以贺巍《洛阳方言记略》[17]所举洛阳南郊王屯方言为例,认为中原汉语(现代河南方言)中也有通摄入声归流摄(屋、烛都归流摄)的方言。从而认为这一特征并不是河北方言的独有特征。但是,实际上洛阳南郊王屯方言的通摄入声字是先归遇摄,再同遇摄其他字一起归入流摄。这和河南其他方言的归派本质上是相同的,而和河北方言的归派方式有本质的不同:

通摄入声韵母遇摄韵母流摄韵母洛阳城区uuou南郊王屯ououou

表面上看,洛阳南郊王屯方言的通摄入声变同流摄,但只要和洛阳城区比较就可以看出,通摄入声实际上是先变同遇摄,再同遇摄一起变同流摄的。洛阳城区还保留着前一阶段的状态。也正因为如此,南郊王屯方言并没有河北方言那种另外归入遇摄的文读层。

综上所述,通摄三等入声字在河北方言中的演变“白读同流摄,文读同遇摄”是河北方言的一个独有特征,其白读传承自辽代汉语,文读是因金元时代中原汉语的影响而产生的。

四、结 论

通过上述讨论,本文得出下面三个主要的结论:

(一)现代河北方言的文白两种语音层次中,白读层与辽代汉语的语音特征一致,也与元代《中原音韵》一致。辽代契丹文文献是记录此特征的最早的资料,说明其起源年代为辽代,并一直传承至今。

(二)现代河北方言的白读层与京津、东北方言的白读层是一致的,而与其他地区的方言音系特征不同。这种地缘分布与历史上辽代的统治区域基本吻合,结合移民资料,可以确认辽代的政治影响是这种语音特征形成的关键因素。

(三)辽代的政治崛起使幽燕地区汉语方言的语音特征得以保持和扩散,延缓了中原地区汉语方言特征对幽燕方言的覆盖。到元朝时,幽燕方言接替中原汉语方言成为权威方言,辽代开始定型的语音特征又开始反过来向中原甚至全国扩散。在汉语北方方言演变的历史进程中,辽代是奠定后世格局的关键时期。

这些结论的确立,除了使河北方言和京津两地方言的语音演变过程更加清晰之外,还可为方言之间亲缘关系的判断提供新的思考角度。目前,官话方言的分区,尤其是华北地区的官话分区,主要是李荣《官话方言的分区》[18]和贺巍等《河北省北京市天津市方言的分区》[19]确立的冀鲁官话、中原官话、北京官话和东北官话的模式,并已经为学界接受,但这种分区更多体现的是方言在共时特征上的差异[20],考察方言之间在发生学关系上的远近则需要考虑更多因素。

李荣《官话方言的分区》是以中古清入声字的声调归派为标准对官话进行分区的,而清入声字混入舒声调在时代上较晚,有的方言,如河北鹿泉方言目前还处在即将合流的过渡状态[14],因为较晚,且入声调的归派主要是流向调值相近的舒声调类,所以,即使在河北方言内部,就能发现多种归派类型:明确归上声的(顺平、唐县、井陉),明确归阳平的(晋州、无极),明确归阴平的(献县、青县等)。如果只以此为标准进行分类,河北方言中的上述三类都将成为与中原官话、胶辽官话同地位的方言大区,这显然是与历史发展实际不符的。所以,在亲缘关系判定上,清入声字归派只能作为划分更小方言片区的标准。

汪锋、王士元《语义创新与方言亲缘关系》[21]指出,判别方言亲缘关系要以“独特的共享创新”为标准。执行这一标准的难度在于,音系上的特征在汉语方言中很容易被借用,一个方言的具体音系特征很难判断其属于自身演变结果还是接触形成的借用。不过,如果有明确的文献证据可以确定某一特征是否来自借用,共享创新就应该作为判断亲缘关系的主要标准。

就本文讨论的河北方言的上述音系特征来说,如宕摄、通摄入声字的韵母归派,因为在其最早发生的时代留存了文献(主要是契丹文献)证据,且这种特征并非当时权威方言的特征,不存在借用的必要,因此,可以按这些特征对京津冀三地的官话方言进行亲缘关系归类。河北省的官话方言可按北纬37度线分为北南两支,北支和北京话、天津话、东北官话较接近,南支和通常说的冀鲁官话山东部分、中原官话接近。如果仍然借用常用的术语,则北支方言应与京津、东北方言组成“北方官话”,南支则应与冀鲁官话的山东部分一起并入中原官话。

[1]张莉. 河北地名特殊读音字例析[J]. 汉字文化,1998(4):51.

[2]河北省地方志编纂委员会. 河北省志·方言志[M]. 北京:方志出版社,2005:283,252-257,249-250.

[3]王孝俊. 中国人口通史·辽金卷[M]. 北京:人民出版社,2012:149-151.

[4]傅林. 契丹语和辽代汉语及其接触研究[D].北京:北京大学中文系,2013:36-104.

[5]王力. 汉语史稿[M]. 北京:中华书局,1980:119-120,168.

[6]吴英喆. 契丹小字新发现资料释读问题[M]. 东京:东京外国语大学亚非语言文化研究所,2012:58-78.

[7]刘凤翥. 契丹文字研究类编[M]. 北京:中华书局,2014.

[8]向南. 辽代石刻文编[M]. 石家庄:河北教育出版社,1995:89.

[9]杨耐思. 中原音韵音系[M]. 北京:中国社会科学出版社,1981:92-147.

[10]高晓虹. 北京话入声字的历史层次[M]. 北京:北京语言大学出版社,2009:72-83.

[11]刘林. 河北盐山方言研究[M]. 苏州:苏州大学出版社,2015:35.

[12]陈晓伟. 释“答兰不剌”——兼谈所谓“德兴府行宫”[J]. 历史研究,2015(1):179-188.

[13]陈建民. 地名小议[J].社会科学战线,1979(4):336-337.

[14]刘淑学. 中古入声字在河北方言中的读音研究[M]. 保定:河北大学出版社,2000:59-63,44.

[15]雅洪托夫. 十一世纪的北京音[M]//汉语史论集.北京:北京大学出版社,1986:190.

[16]黎新第. 北纬37以南的古-k韵尾字与二合元音[J]. 语言研究,1991(2):96-106.

[17]贺巍.洛阳方言记略[J]. 方言,1984(4):278-299.

[18]李荣. 官话方言的分区[J]. 方言,1985(1):2-5.

[19]贺巍,钱曾怡,陈淑静. 河北省北京市天津市方言的分区[J]. 方言,1986(4):241-252.

[20]王洪君. 历史语言学方法论与汉语方言音韵史个案研究[M]. 北京:商务印书馆,2014:616-617.

[21]汪锋,王士元. 语义创新与方言的亲缘关系[J]. 方言,2005(2):157-167.

【责任编辑 卢春艳】

Chinese in Liao Dynasty and the Formation of the Phonological Strata of Hebei Dialects

FU Lin

(College of Literature, Hebei University, Baoding, Hebei 071002,China)

Liao Dynasty was the critical period in the formation of the phonological features of Chinese in Hebei Province, Beijing and Tianjin. Some features of Chinese in Liao Dynasty had been extracted from the Khitan texts, among of which were *pau>*pu, *chiang>*chang, and *ak/ok>*au/ou that existed as underlying layer in modern Chinese dialects in Hebei Province.

Liao Chinese; Khitan scripts; Hebei Chinese dialects; phonological strata

2016-12-10

河北省社科基金项目“河北方言的语音层次及其形成机制研究”(HB14YY041)

傅林(1981—),男,河北献县人,北京大学文学博士,河北大学文学院讲师,主要研究方向:语言文字学。

H172.1

A

1005-6378(2017)04-0031-11

10.3969/j.issn.1005-6378.2017.04.005