星云湖蓝藻现状及处理技术研究

张春敏,田 军,金竹静,赵祥华,孙 阳

(1.云南省环境科学研究院,云南 昆明 650034;2.无锡德林海环保科技股份有限公司,江苏 无锡214000)

星云湖蓝藻现状及处理技术研究

张春敏1,田 军1,金竹静1,赵祥华1,孙 阳2

(1.云南省环境科学研究院,云南 昆明 650034;2.无锡德林海环保科技股份有限公司,江苏 无锡214000)

分析了星云湖2010—2016年水质状况,对星云湖湖泊富营养化程度及蓝藻暴发情况进行了分析评价。对国内外蓝藻处理工程技术进行了总结和比选,提出了适合星云湖蓝藻处理的可行性技术——混凝沉淀+溶气气浮。

胡泊保护;蓝藻处理;混凝沉淀;溶气气浮;星云湖

0 引言

星云湖、抚仙湖位于玉溪市江川、澄江、华宁3县区境内,是玉溪市“三湖一海”四大高原湖泊中的两个姐妹湖,属南盘江水系珠江源头。抚仙湖面积216.6 km2,蓄积水量206.2亿m3,占全省湖泊水资源蓄水总量的72.8%,水质良好,既是滇中地区最大的淡水水源,又是著名的风景旅游胜地。而星云湖曾经作为抚仙湖唯一的上游湖泊,湖面面积34.329 km2,湖泊蓄水量为2.0981亿m3,具有灌溉、水产养殖、调洪蓄水、人畜饮用、旅游等多种功能。两湖高差约1 m,由一条长2.2 km、深5 m、宽8 m的河道——隔河相连。由于星云湖流域与湖面面积比为11∶1,而抚仙湖为3∶1,星云湖湖水补给系数远高于抚仙湖,历史上星云湖每年约有3000万m3水进入抚仙湖。

随着工农业的发展及人口的增加,星云湖水体严重污染,水质下降为劣V类水体。星云湖2013年呈重度富营养化,近年来虽然指数呈下降趋势,湖体仍旧处于中度富营养化状态。从2000年开始暴发蓝藻,以后每年4~11月周期性暴发,2002年后至今浮游植物生物量发展趋势较快,最大值为2015年7月,密度达到3.2×108cell/L,属于重度水华现象。而抚仙湖水质为Ⅰ类。为避免星云湖水对抚仙湖造成污染,对隔河进行了出流改道工程,星云湖不再向抚仙湖补水,从而导致抚仙湖补给水源减少[1]。连续四年的干旱,致使两湖均在低水位运行,近两年雨量恢复后星云湖水位迅速恢复,而抚仙湖水位一直维持低位,与星云湖水位差近2 m,湖泊健康生态系统受损。因此,抚仙湖的保护不能忽视星云湖的同步治理,不能将抚仙湖和星云湖的保护割裂开来,从抚仙湖环境保护的长远利益出发,治理好星云湖,使其为抚仙湖提供重要补给水源是十分重要和必要的。

1 星云湖湖泊水质现状及变化趋势

1.1 水质变化趋势

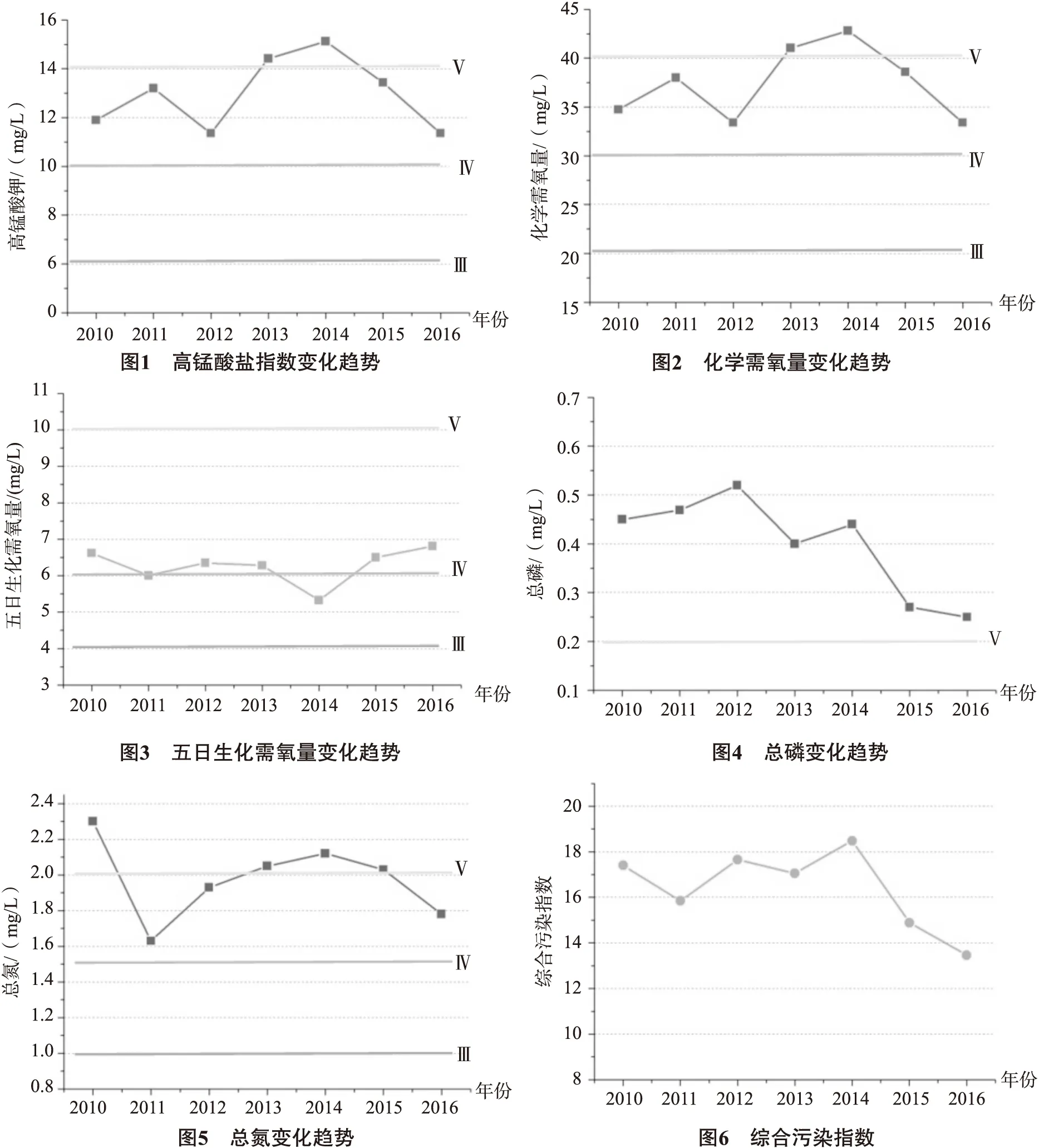

星云湖的水环境功能要求为III类,而水体现状情况是水体为劣V类。根据表1湖泊最近一年的水质情况分析,主要超标的指标有pH、高锰酸盐指数(CODMn)、化学需氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)、总氮(TN)、总磷(TP)。

星云湖的污染指数年内变化趋势不大,均显示湖体水质为严重污染状态,污染指数最小值为10.85,出现在2016年8月,当月仅pH值为劣V类;污染指数最大值为16.85,出现在2016年6月,当月pH值、BOD5和TP都为劣V类。

综合2010—2016年星云湖湖体水质数据,重点分析了高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮和综合污染指数这6个指标。除了BOD5的浓度是在IV类水标准上下波动以外,其他指标在这几年内均出现浓度先上升后下降的趋势,多数指标从2014年之后,下降趋势更加显著。

星云湖主要污染物近年的变化情况显示,在流域的“十二五”规划项目按照计划实施后,星云湖的水体主要污染物浓度实实在在地有所降低,湖体水质环境得到了一定的改善。特别是2014年以后,星云湖的十二五规划中农业面源污染防治、畜禽养殖污染防治、环湖生态治理、区域水环境综合整治、农村环境综合整治以及环境监管能力建设等[2]各类项目一一建设完成,并开始运行。这些项目对湖体保护的作用开始逐渐地显现,因此,2014年出现了拐点,综合污染指数显著下降。污染物浓度下降趋势虽然显著,可是,高锰酸盐指数仍低于IV类标准,化学需氧量处于V类,五日生化需氧量处于V类,总磷处于劣V类,总氮处于V类。综合污染指数显示水体仍旧是严重污染的状态。

1.2 湖泊富营养化状况

星云湖近年的富营养化指数从2013年开始下降,与其他污染物浓度变化趋势基本一致。污染最严重的2013年,富营养化状态呈重度富营养化。随后虽然指数下降趋势明显,湖体仍旧处于中度富营养化状态。

湖体中叶绿素a的浓度是反应湖泊富营养化的一个重要指标,一般来说水体叶绿素a的浓度>0.01 mg/L是水体富营养化的一个重要阈值。图8分析了星云湖2013年开始的叶绿素a的浓度变化情况。浓度最低是2016年2月,叶绿素a浓度为0.0145 mg/L;浓度最高是2013年9月,为0.2033 mg/L。

1.3 蓝藻暴发时间及程度

星云湖2000年开始暴发蓝藻,主要出现在星云湖湖湾,湖面还没有大面积出现,以后每年4—11月周期性暴发。

2002年5月星云湖蓝藻大面积暴发,全湖水面出现水华,特别是湖面下风向北部湖湾大量藻体堆积。2002年后至今浮游植物生物量发展趋势较快,最大值为2016年7月,星云湖螺蛳铺监测断面的藻密度达到6.4×108cell/L,湖面水华暴发频率增大。经过估算,星云湖湖面漂浮藻浆共48150 m3[4]。星云湖浮游植物生物量的组成主要为蓝藻门,蓝藻暴发期间蓝藻门类的生物量占藻类总生物量的80%~90%以上,而优势种铜绿微囊藻又占蓝藻生物量的80%~90%以上,星云湖浮游植物生物量总体呈上升趋势。星云湖浮游植物总量与水体叶绿素a 浓度呈显著相关关系,湖水叶绿素a 浓度随藻类数量增加而升高,水体迅速富营养化,透明度(SD) 多年呈下降趋势。

2 蓝藻处理技术简介

2.1 生物除藻工艺

利用生态系统食物链摄取的原理及生物的相生相克关系来控制或抑制水华。包括水生动物控制法[3]和水生植物控制法。

水生动物控制法是通过在污染水体中投放螺丝、鳙鱼、鲢鱼等滤食性水生生物直接吞噬藻类的方法达到去除蓝藻的目的。

水生植物控制法是通过大型水生植物对富营养化水体中氮和磷的吸收作用,从而抑制蓝藻的生长。植物包括美人蕉、水葫芦、旱伞草等水生植物,既能吸收水体氮磷等污染因子,又可抑制蓝藻生长。该技术是利用生物竞争的方法抑制藻类生长。李荫玺[4]在星云湖隔河河口湖湾进行了水葫芦浮床的试验,研究结果表明,蓝藻去除率在80%以上,透明度提高到1.5~2 m,河道沉水植物恢复良好,水质改善明显。生物浮床法目前在小范围水域取得实验性的成功,在生态系统修复工程中也有一定的应用,是一种有良好发展前景的生物抑制技术。

微生物除藻法是指将活性污泥中的可抑制藻类生长的有益菌种进行菌群筛选、分离、喷雾、干燥后获得高密度微生物粉,再通过工厂化大规模生产,附着到专业填料上,并填置于水体中,形成高效除藻系统。该方法对环境无二次污染问题[5]。

2.2 化学除藻工艺

化学除藻工艺指通过化学药物投加杀灭藻类的方法,有氧化型除藻剂和非氧化型除藻剂。其中氧化型除藻剂包括臭氧、二氧化氯、高锰酸钾、次氯酸钠等[6],均对蓝藻具有较好的去除效果。非氧化型化学试剂主要有无机金属化合物及重金属制剂、有机金属化合物及重金属制剂、铜剂、汞剂、锡剂、铬酸盐、有机硫系、有机卤系等。早期海洋赤潮治理也常用硫酸铜, 虽然铜离子过高容易造成水体毒性,但除藻效果较好[7]。

2.3 物理除藻工艺

物理除藻工艺主要有超声除藻法、磁选分离法、絮凝沉淀法、溶气气浮法、黏土除藻法等。

超声除藻法。通过超声波对蓝藻细胞的破坏使蓝藻下沉,对于低浓度含藻水有显著效果。超声波技术主要用于杀灭藻类,尤其是抑制微囊藻毒素的释放。

磁选分离法。该技术将蓝藻絮凝后加入铁粉顺磁剂,从而将蓝藻分离。

絮凝沉淀法。通过比重较大的絮凝剂的作用,使蓝藻形成较大絮体后靠重力下沉。蓝藻往往具有伪空胞,为两端呈锥形的微型空筒所组成,有遮光和漂浮的功能。伪空胞充气后蓝藻的密度小于水而漂浮于水面之上,单靠絮凝沉淀难以去除。另外在温度、风力和水动力扰动等条件下,絮凝沉淀形成的絮体不稳定,容易再次上浮。

气浮法。在受污水体中通入或产生大量高度分散的微细气泡,使其与杂质、絮粒相互粘附,形成比重小于水的浮渣,依靠浮力浮上水面,以完成固液分离的净化水质的方法[8]。袁俊等[9]人通过对气浮工艺的比较后发现,压力溶气气浮法除藻相对比较成熟,研究工作开展较多,是气浮法除藻中的主流方向。经工程实践证明,溶气气浮工艺对新鲜蓝藻具有良好的去除作用,但是对于失活的陈藻,处理效果欠佳。涡凹气浮等新型气浮技术是未来气浮除藻研究的重要方向。

黏土除藻法。黏土具有来源充足、环保无毒、价格低等特点[10]。在原水中投加泥土,增加了水中的浊度,使藻类絮体密度增加,加快藻类的沉淀速度。用此方法一般过滤情况良好,但粘土的加入增加了出水的排泥量。

2.4 星云湖蓝藻治理工艺比选

各种工艺的技术成熟稳定性、工程可实施性、环境危害性比较见表1。

表1 除藻工艺比选对比表

根据表1,建议选用技术成熟稳定、工程实施性强、环境友好的物理除藻工艺。在物理除藻工艺中,混凝沉淀和溶气气浮技术分别对陈藻和新鲜藻类有着良好的去除效果,因此,星云湖蓝藻处理推荐采用“混凝沉淀+溶气气浮”组合工艺对藻浆进行处理。该技术在无锡太湖、合肥巢湖、三峡库区十几座藻水分离站得到了很好的工程应用,出水水质稳定,很好地改善了流域湖泊水质。

3 结论

玉溪市江川县位于西部省份,经济和技术条件有限。结合现有的蓝藻处理技术,采用“混凝沉淀+溶气气浮”的组合工艺比较适合星云湖蓝藻的治理。同时星云湖蓝藻治理必须结合流域内工程治理和监管对策,完善管理机制,健全保障制度,才能从根本上治理蓝藻爆发,改善和保护星云湖水质。

[1]刘海洋. 星云湖、抚仙湖出流改道工程规模论证[J].人民珠江,2007(7):52-54.

[2] 星云湖流域水污染综合防治规划(2011-2015)[Z].

[3] 朱秀芹,李灿波,刍议.现代除藻技术[J].黑龙江水利科技,2008,36( 4) : 42

[4]李荫玺,李文朝,杨逢乐,候长定.星云湖隔河湖湾飘浮植物除藻技术研究[J].云南环境科学,2006, 25(3): 42 -44.

[5]王伟民.应用水力空化技术灭杀富营养化水体中藻类的研究[D].南京:环境保护部南京环境科学研究所,2009.

[6]赵玉华,薛飞,傅金祥,刘畅.化学氧化法除藻的试验[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2006,22(5):829-832.

[7]Auderson D M. Turning back the harmful red tide [J].Nature,1997,388(6642):513-514.

[8]徐振华,赵红卫,方为茂.气浮净水技术的理论及应用[J].四川化工, 2005,8(4):49-51.

[9]袁俊,朱光灿,吕锡武.气浮除藻工艺的比较及影响因素[J].净水技术,2012,31(6)6:25-28,76.

[10]过龙根.除藻与控藻技术[J].理论前沿,2006,34( 3) : 34-36.

《环境科学导刊》发行数字期刊的声明

《环境科学导刊》,投稿及联系邮箱:ynhjkx@yies.org.cn;电话(传真):0871-64142389;国内统一刊号:CN53-1205/X;国际标准刊号:ISSN1673-9655。

《环境科学导刊》的数字版本已全文入编《中国期刊网》、《中国知网》、《万方数据-数字化期刊群》、《中国核心期刊(遴选)数据库》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《中文科技期刊数据库(全文版)》、“超星移动图书馆”等。所有被本刊录用并发表的稿件文章,将一律由本刊编辑部统一制作成数字版本在以上各数据库发布,并参与光盘版汇编,同时在我刊网站Http://hjkxdk.yies.org.cn发布。若作者不同意稿件参与数字版发行,请另投他刊。本刊所付稿酬包含刊物数字版发行的稿酬,不再另付。

《环境科学导刊》编辑部

The Study of Present Situation and Engineering Technology Processing of Algae in XingYun Lake

ZHANG Chun-min1, TIAN Jun1, JIN zhu-jing1, ZHAO Xiang-hua1, SUN Yang2

(1.Yunnan Institute of Environmental Science, Kunming Yunnan 650034 ,China)

By reviewing the water quality of XingYun Lake in 2010-2016, this article analyzed the eutrophication degree and the evaluation of the blue algae bloom of the lake. Furthermore, using the global experiences as reference, the feasible techniques of algae processing engineering technology for the XingYun Lake was proposed.

lake protection; algae treatment; coagulative precipitation; dissolved air flotation; Xingyun Lake

2017-03-28

X52

A

1673-9655(2017)05-0008-05