创作的精诚与表演的风雅

——谈晋剧《于成龙》的舞台呈现

高潇倩

创作的精诚与表演的风雅

——谈晋剧《于成龙》的舞台呈现

高潇倩

高潇倩,女,中国戏曲学院戏曲文学系讲师。

2017年初,由太原市晋剧艺术研究院创排、谢涛主演的晋剧《于成龙》受邀参加全国舞台艺术优秀剧目展演。2015年晋剧《于成龙》甫一呈现于戏曲舞台,便入选当年国家艺术基金舞台艺术创作资助项目,同年被《人民日报》推荐为2015年度“戏剧篇”作品榜首;次年,入选文化部2016年度国家舞台艺术精品创作工程10台重点扶持剧目;2017年,主演谢涛更是凭借此剧的演绎被授予第27届上海白玉兰戏剧表演艺术奖“特殊贡献奖”;同时该剧入选国家艺术基金2017年度滚动资助项目。晋剧《于成龙》在戏曲舞台上的光芒可谓一时无两。

晋剧《于成龙》取材于真实的历史事件,历史记载中的于成龙曾受到康熙皇帝的嘉誉——“天下廉吏第一”。在晋剧《于成龙》版本之前,上海京剧院推出的由尚长荣先生主演的《廉吏于成龙》获得广泛的好评,珠玉在前,编剧郑怀兴先生本来对染笔这个不容易有突破的题材心有顾虑。后来郑怀兴先生在阅览史料的过程中,读到吴三桂叛乱时,于成龙奉命为官兵建造渡河浮桥,却被突发的大水冲毁殆尽,因为贻误战机而被朝廷罢免官职,从这段于成龙仕途的坎坷中找寻到新的创作视角。

晋剧《于成龙》起笔于因大水冲垮浮桥而被革职的于成龙即将远离庙堂之时。舞台上,陪伴于成龙回乡的是一舟、一仆、一壶酒,仆人小憨满腹牢骚,话语之间透露了于成龙为政数载、官居显要,回乡之际行囊中只有随身的书籍和一点零碎银子的生计状况。没有昔日同僚的折柳送别,也没有百姓的依依不舍,而此时的于成龙欣然归隐,向往着自酿佳酿、侍奉高堂的生活,“小舟从此逝,江海寄余生”。晋剧《于成龙》开场伊始,寥寥数笔便将于成龙为官之清廉、名利之淡薄卓然呈现于舞台之上。没有催人泪下的离别情节堆砌,也没有借助他人之口赞誉的彰显。晋剧《于成龙》的启幕用近乎白描的戏剧场景和语言描绘出一代廉吏于成龙的名实相符。

《闲情偶寄》中讲到“一本戏中……原其初心,止为一人而设,即此一人之身,自始至终,悲欢离合,中具无限情由,无究关目,究竟俱属衍文,原其初心,又止为一事而设。此一人一事,即作传奇之主脑也。”放之晋剧《于成龙》,其初心,只在于成龙“一人”,“一事”则是黄州民变。于成龙启程之际,湖广巡抚张朝珍匆忙赶到,他此番前来并非送行,而是因为黄州民变,事态危急。黄州民众啸聚山林,带领百姓反上东山的首领正是于成龙曾经的部属刘君孚。张朝珍极力挽留已为“逐臣”的于成龙,希望于成龙能够留下来劝导上山聚众的百姓偃旗息鼓,避免在吴三桂以此为由,滥发伪札之际,酿成大祸。

即将归隐故里的于成龙遇到迫在眉睫的民众哗变,已为布衣的他留下来安抚百姓、平息民怨将是一件非常棘手的事情。况且聚众为寇的首领刘君孚是自己昔日的部属,官至巡抚的张朝珍尚且需要一纸军令状避免日后可能的牵连。而已被革职、布衣之身的于成龙此时如果选择留下来,一旦民怨平息,前途亦是尚未可知;倘或稍有差池,就意味着需要承担难以预计的风险,甚至搭上身家性命。张朝珍希望通过于成龙在百姓中的威望以及为官理政的能力挽救危如累卵的黄州时局,血腥的镇压一触即发。为百姓的生计安危留下来还是超然世外、全身而退,于成龙选择了前者,将自己置于毫无保障的惊涛骇浪之中。

大水冲垮浮桥,于成龙被革职回乡,此时的他一介布衣,尽失“天时”之利;黄州民变,百姓凭据山峦枭聚,而且为首的还是曾经的部属刘君孚,稍有不慎,酿成祸乱,于成龙难辞其咎,他亦不得“地利”之便。所谓“天时不如地利,地利不如人和”,此时平息民变的成败唯在“人和”,而“人和”是孟子提出的成事三要素中最艰难的所在。选择留下来的于成龙是官府平息黄州民变最倚重的力量,而他所面对的事态却是“天时”尽失,“地利”不得,唯有依靠“人和”的艰难局面。与谁而和,民众的陈情还是官府的评断?于成龙再次毅然地选择了前者。编剧郑怀兴先生曾经谈到此剧的撰写过程,他说,这个戏重点不是写于成龙“为官清廉”那一段,而是写于成龙“为民请命”这一段。褪去官袍顶戴的于成龙为了黄州百姓免遭血腥屠戮而接过巡抚张朝珍递过来的“平息民变”这块烫手山芋,选择留下来;民间疾苦,枝叶关情,他体察民情,重整时局。这便是剧中的“一己沉浮岂在意,去留从来不强求。出仕虽能济黔首,布衣亦可为国谋。”

如果说第一场“为民请命”展现的是于成龙为官的清廉和担当,那么第二场“智赚蠹吏”则展现了于成龙为官的才能。假扮杨玉贞公爹的于成龙以考量新婿为由宴请捕头邹克忠,步步为营,酒酣耳热之际向其探寻黄州民变的缘由;自恃后台稳固、趾高气昂的邹克忠将借搜查伪札之名,肆意搜刮民脂民膏的行径和盘托出,被于成龙就地正法。蠹吏被除,百姓拍手称快,为后面的“单骑招安”铺垫了基础。

《易经》中讲:“德薄而位尊,智小而谋大,力小而任重,鲜不及矣。”意思是为官者需要兼备德行、智慧和才能,方堪佩万民的表率。受命于危难之际的于成龙准确地找到民怨沸腾的症结所在,当机立断,立斩邹克忠,重拾民心,此种解决现实问题的果敢和决断是他为官的才能;他同样拥有智慧,单骑上山,对揭竿而起的百姓晓之以理、动之以情,成功地劝服其下山归顺;并且在尚善整军待发之际以自己的项上头颅担保刘君孚会按照约定下山招安,午时已到却不见刘君孚的身影,军令如山,此时于成龙援引通例,午时三刻方可行刑,为刘君孚、黄州百姓还有自己赢得了时间,这是他为官的睿智。

剧中,于成龙能够将黄州沸腾的民怨、一触即发的血腥杀戮消弭于无形,凭借的不仅仅是才能和智慧,或者说仅仅凭借才能和智慧无法做到挽狂澜于既倒。能够平息民怨、阻遏杀戮,其才能和智慧施展的起点是于成龙为人的德行。于成龙单骑上山,招安刘君孚一众,与之前将邹克忠的正法,使铤而走险的百姓看到希望,家人的期盼牵动着啸聚山林的百姓解甲归田的心思。然而对于众人而言,已被革职的昔日知府大人还有多少力量保得一方平安;对于刘君孚来说,即使众人之过可恕,为首之人怎可饶,这些顾虑和衡量挥之不去,盘桓在揭竿而起的百姓心中。但是于成龙最终凭借自己往昔为官的信誉和无半分私念的精诚之心打动并说服了啸聚山林的百姓。巡抚张朝珍认为不可能而不敢为的事情,于成龙做到了。“得民心者昌”,于成龙为官执政时的公心和善举以及今时今日对黄州百姓的真诚成为事态转机、局面扭转的关键所在。

晋剧《于成龙》通过舞台传递出为官者道德的尺度是执政理念实施的根本,也是在危机面前导引民心最有说服力的基石。于成龙为官之时清正严明、惜护百姓,在民众中累积起的人格声誉,使他在官场波折之中,即便顶戴被摘,官职不再,照样可以凭借一己之力,挽狂澜于既倒。所以廉洁清明是为官的基础,肃清蠹吏是为官的职责,而众目所视的为官者的道德底线更是国家稳定、国祚昌隆的基石,这是晋剧《于成龙》在当代戏剧舞台上真正的格局呈现和现实意义所在。

“晋剧《于成龙》具有超越普通清官戏更宏大的格局,而它所涉及的题材更是‘官逼民反’这一具有特殊难度的题材。这也是从宋代以来深受欢迎的评话和小说《水浒传》主题的延伸……”

“官逼民反”“替天行道”是《水浒传》将聚众梁山的一百单八将塑造成草莽英雄的重要背景。在北宋王朝即将倾覆之际,《水浒传》通过江湖展现了彼时“地煞”之气的聚结。表达了“大厦如倾要栋梁”的世情,这样的末世之哀能够得到社会的接纳、读者的认可,有赖于《水浒传》中对于“地煞”之气凝结缘由的详尽描写,为好汉们的“替天行道”做了充分的铺垫。被逼上梁山的好汉们背后一段段不堪回首的往昔,不禁使人有英雄末路的扼腕,昏君佞臣、宵小当道,不堪的世道成为梁山聚义被认可甚至称颂的最重要理由。

上述两部作品都发生在官逼民反的背景之下,如果说晋剧《于成龙》可以成为《水浒传》主题的延伸,那么晋剧《于成龙》让当代观众看到“聚义堂”另外一种风光的可能性。晋剧《于成龙》对于黄州民众啸聚山林缘由的描述足以让观众愤慨,但是剧中更值得深思的却是黄州民众的啸聚最终没有演变成排山倒海、一发而不可收拾的暴乱,疏导民情、遏止事态的是一介布衣——于成龙。面对已成事实的黄州民变,于成龙并没有将其简单的视为无序无理的民众暴动,而是始终以对待拥有合理诉求的百姓来对待啸聚的民众,从中找到民变的关窍所在。于成龙通过平息民愤、怀柔百姓最终达成“为生民立命”的初衷,心之所念的是百姓切身的生计与安危,所以晋剧《于成龙》如果堪当戏曲舞台上《水浒传》主题的延伸,其发人深思的意义恰恰在于两部发生在相近甚至相似事件背景下的作品,最终却呈现出大相径庭结局的因由所在——那便是为官者对百姓“仁者爱人”的呵护之心,这也是晋剧《于成龙》不断在舞台上提及和讲述的。

晋剧《于成龙》舞台上的熠熠生辉当然源于于成龙个人的魅力,而且通过当代的解读,呈现出布衣之身的于成龙在处理黄州民变时的扛鼎之才;于成龙为政的才能通过他和将军尚善表现出来的时候,又使得这场危机拥有了更为深厚的文化内涵。将军尚善是战场上的勇将、杀敌无数、战功显赫、保疆土无虞,对朝廷可谓赤胆忠心。面对民变的危机,他坚持武力平息、以暴制暴的一贯主张,力图凭借不可一世的骑射之法扫平乱民,用刚烈甚至血腥的手段来镇压民变,并且认为这是最直接、最有效的问题解决途径。将军尚善与于成龙所秉持的应对之策截然不同,更加凸显了不同文明之间的差异。尚善试图以力服人,试图凭借兵刃锋利、军队齐整扬威于人前,此种丛林法则的做法在历史中屡试不爽,然而代价之惨烈也有目共睹;历史事实不断告诉后人,为政者除了以力服人之外,更加能够得到拥护和信任、能够使一方安居乐业的做法是以理服人、以德服人。这就是《论语》中所讲的“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,这便是《道德经》中所说的“柔弱胜刚强”,这是华夏民族绵延五千年的智慧所在。历史的进程昭示着世人,中华民族的坚韧不拔、绵延不息靠的并不是武力征服,而是道德的归属和文化的认同。晋剧《于成龙》在当代戏剧舞台上展现的是源于中华民族优秀传统文化的道德力量,这种力量可以使聚众为首的刘君孚为了避免更多的杀戮而低下头颅、放下一己的生死安危,而打动和感化刘君孚的恰恰是“于公他为救众生敢舍命,我岂能为保一己害众生。”“收拾民心非凭剑,须赖官吏公与廉”。所以在晋剧的舞台上,于成龙既有道家超于物外的洒脱,又有儒家“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”的担当。

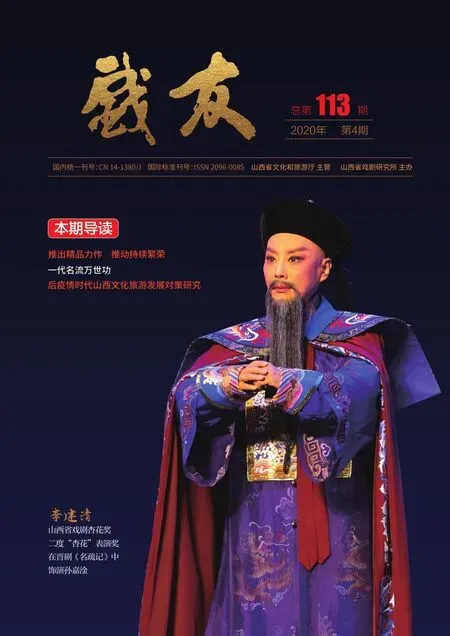

被誉为“晋剧第一女老生”的谢涛在此剧中的表演可谓游刃有余,在情感激昂之处,有老生荡气回肠的苍凉;在一些看似闲笔的地方,又呈现出民间戏剧独有的质朴甚至俏皮。阻遏杀戮、救护民生之时,谢涛的表演雄阔慷慨;而在单骑上山的路上,法场遇险之时,通过饮酒,谢涛又让我们看到了个体生命的坦荡与谐趣。谢涛的表演恰如其分地展现出布衣于成龙为政之道的亦庄亦谐,舞台上的于成龙迷恋饮酒,而他所饮之酒有“斗十千”的清酒,更多的则是农家自酿的浊酒,无论何种品类的酒,谢涛在演绎之时皆有一种畅快淋漓的洒脱。饮酒看似无关紧要的闲笔,却彰显了郑怀兴先生“密针线”的笔力和谢涛“风雅”的舞台风范。于成龙固然喜爱宴饮之时的清酒,但是他不离身的葫芦里面盛的却是家乡自酿的浊酒。无论是上山路上与兵士、仆人的互饮,还是法场之上千钧一发的临别自斟,他念念不忘、随身相伴都是浊酿。他是一个喜爱酒的人,但从不迷恋珍稀昂贵的清酒。也只有这样的于成龙,无论处庙堂之高,还是江湖之远,心之所系只在家国民心。而谢涛表演的“风雅”,在举手投足之间将民间质朴的情感和为官者心之所念的精诚展现了出来,士人从《诗经》开始的“哀民生之多艰”的文化传统,再次在当代的舞台上通过谢涛的表演得以延续,这也正是她超越之前《范进中举》《傅山进京》的表演意义之所在。

【注释】:

①傅谨《回到初心的晋剧〈于成龙〉》,《中国戏剧》2015年11月,第36页。

(责编:于小军)

——于成龙