诗界革命语境下的梁启超诗歌创作

席志武 赖旭华

(南昌大学 新闻与传播学院,江西 南昌 330031;江西旅游商贸职业学院,江西 南昌 330100)

诗界革命语境下的梁启超诗歌创作

席志武 赖旭华

(南昌大学 新闻与传播学院,江西 南昌 330031;江西旅游商贸职业学院,江西 南昌 330100)

梁启超的诗歌在近代诗歌史上有着不可取代的文化价值。它们大多是在“诗界革命”的历史语境之下创作完成的。从内容上来说,梁的诗歌主要表现在四个方面:一、自我抒怀之诗;二、爱国御侮之诗;三、怀人酬唱之诗;四、游历写景之诗。从形式上来说,梁的诗歌主要体现为对于“古风格”的坚守和对于“新歌行”的探索。梁的诗歌创作是近代历史转型时期一种全新的文学创作实践,它折射出梁不断发展和推进的诗论主张,极大地丰富了其“自新新民”的整体文化思想。

梁启超;诗界革命;诗歌创作;新民

一 梁启超诗歌创作概说

“诗界革命”的口号是梁启超在1899年《夏威夷游记》中正式提出来的。国内学界对于“诗界革命”的理论,目前已有着相当丰富的论述,如:关于诗界革命的发起时间,就出现了四种不同的说法,更不要说还有关于发起人和参加者的讨论,以及“诗界革命”能否称得上“革命”的争论,等等。相比之下,学界对于梁启超的诗歌创作,则一直都没有引起足够的重视。诚然,梁在多个场合多次谈到自己的“素不能诗”,但是“素不能诗”并不代表他不写诗,相反,梁在多数时候都表现出对于诗歌创作的一种热情,也正是在这种热情之下,他提出了“诗界革命”的理论口号。总体上来说,梁启超的诗歌创作大多都与“诗界革命”的话语语境有着内在的关联,是“诗界革命”的一个有机组成部分。对梁启超的诗歌创作进行考察,无疑能够对“诗界革命”本身获得一种更为全面的理解。

梁启超留存至今的诗歌有400余首,词作60余首。或许说,梁启超在近代诗坛并不能称得上是一个大家,但是由于其特殊的历史地位,使得他的诗歌具有着一种不可取代的文化价值。

梁启超的诗歌创作最早可以追溯到1894年。彼时正值甲午战争爆发之后,梁入京师会试不第,对于政局有着诸多的愤懑。然人微言轻,虽偶有吐露却未能引起上层的关注。此时他的心境也许正如他在《甲午为仲弟书扇》(1894)中写的,“一腔孤愤肝肠热,万事蹉跎髀肉生。”这在另一个角度上实又可见出梁氏诗歌创作与政治时局之间的生成关系。在这一期间,梁发愤阅读了大量西学之书,“顾益读译书,治算学、地理、历史等。”梁此时对于“新学”的摄入,为他后来创作“新学诗”做出了一定的铺垫。除此以外,梁还结交了一批志同道合的朋友,其中包括夏曾佑、谭嗣同等。梁启超早年的诗歌写作,大约也是在与夏、谭等人的交游唱和中开始的。据梁自己的回忆,这一阶段是他们的新思想最为活跃的时期,这种对于时局的不满以及要求打破现状的共同趋向,使得他们对于“旧学”产生了一种极大的反动:“穗卿和我都是从小治乾嘉派考证学有相当素养的人。到我们在一块儿的时候,我们对于从前所学生极大的反动,不惟厌他,而且恨他。”正因为此,他们此时所标榜的“新学”表现出对于传统“旧学”的一种反叛性,从内容上来说,具体体现在三个方面:一是“专读各经的正文和周秦诸子”;二是“几部教会的译书”;三是“我们主观的理想”。这反映在诗歌创作当中,就成为一种“颇喜挦扯新名词以表自异”的创作风格。——“以表自异”里的“异”,既可以说是一种客观上的“异质性”元素,即诗歌的创作内容以“新学”为主。同时,它还可以从主观上来理解,即一种对于传统旧诗的叛逆,要求与过去诗歌在情感态度上和价值立场上进行决裂,有所突破。如梁在《饮冰室诗话》中记述的一首:“冰期世界太清凉,洪水芒芒下土方。巴别塔前一挥手,人天从此感参商。”这类诗歌在诗句内容上来说,与旧诗有着极大的不同。所谓的“冰期”“洪水”“巴别塔”等语,几乎给时人带来极大的阅读障碍。正因为在词句上的标新立异,这类诗歌无法得到广泛传播,从读者范围上来看,其影响仅限于“吾党二三子”之间,可谓是极为小众的。在随后的两年,即丙申(1896)、丁酉(1897)年间,这种“新学诗”竟也得到了一定的发展,正如梁所称的:“丙申、丁酉间,吾党数子皆好作此体,提倡之者惟夏穗卿……”不过需指出的是,“好作此体”说明这类诗歌已经有所推进,这也说明它的发起时间在此之前。据梁的追溯,其最初的发动者是夏曾佑,无怪乎有学者认为,1894—1895年才是“诗界革命”的真正起点,并把夏曾佑说成是“诗界革命”的发起人。

事实上,梁启超后来对于这种“非常在一块的人不懂”的诗歌创作颇有微词,认为这不能算是一种“革命”。换句话说,把这种“新学诗”视作为“诗界革命”的开端,并没有事实上和理想上的根据。值得注意的是,梁此时所论之诗,大多为夏曾佑、谭嗣同等人的诗。谈及自己的创作时,他屡言:“吾彼时不能为诗,时从诸君子后学步一二,然今既久厌之。”“余向不能为诗,自戊戌东徂以来,始强学耳。”梁由一个“不能为诗”之人,在几年之后为什么又要“强学”作诗,并极力去倡导一场“诗界革命”,个中缘由大约也只能从诗歌的现实目的与功利意义的层面上去进行解读。不过需引起注意的是,梁启超在甲午前后对于诗歌并没有太多的在意,甚至可以说是一种“无意识”的参与、被动的卷入。那么,要把“诗界革命”的起点归因于这一时期,自然是容待商榷的话题。

当然,在戊戌政变以前,即1894—1897年间,梁启超的确创作了少量的诗歌。从目前所留存的诗歌状况来看,其袭用的还是古典格律,并未见新名词的使用。举例来看:如《寄夏穗卿》(1894)一诗:“怅饮且浩歌,血泪忽盈臆。哀哉衣冠俦,涂炭将何极!道丧廉耻沦,学敝聪明塞。竖子安足道,贤士困缚轭。海上一尘飞,万马齐惕息。江山似旧时,风月惨无色。帝阍呼不闻,高谈复何益!”整首诗的观感与前面所引的夏曾佑诗是截然不同的。其格调当然还属旧的,但却蕴涵着一种全新的时代内容,体现出梁氏忧国忧民的赤子情怀。创作于1896年的《上海遇雪寄蕙仙》与《寄内四首》亦可作如是观,仅列其一:“一缕柔情不自支,西风南雁别卿时;年华锦瑟蹉跎甚,又见荼蘼花满枝。”诗歌采用的是旧典旧韵,语言含蓄蕴藉,隐含着作者对于危难时局的感受,以及身处颠沛之中对于妻子的思念。在这里,我们几乎看不出梁对于诗歌革新的基本动向,也很难将其与后来的“诗界革命”联系起来。然而不得不说,梁在1894年与夏曾佑的相互唱和,为后来的“诗界革命”的倡导打开了思路。梁在1899年始倡导“诗界革命”,并在报章文体的创作当中,开始不吝对于外来词汇的引入,实际上在1894年就已经埋下了伏笔。

由此来看,梁启超在提出“诗界革命”之前,并没有一个对于诗歌进行革新的明确主张。这从他对夏曾佑、谭嗣同等人的诗歌评述中即可看出。事实上,梁启超早期的诗歌创作本身也充分表明了这一点。梁真正开始有意识地对诗歌进行改造,是在1899年的《夏威夷游记》中才正式提了出来。不过需要说明的是,梁在这之前,已经开始对于诗歌的内容革新有所关注,他对于“新学”的接受,在很大程度上也为后来“新意境”“新语句”的追求作出了铺垫。

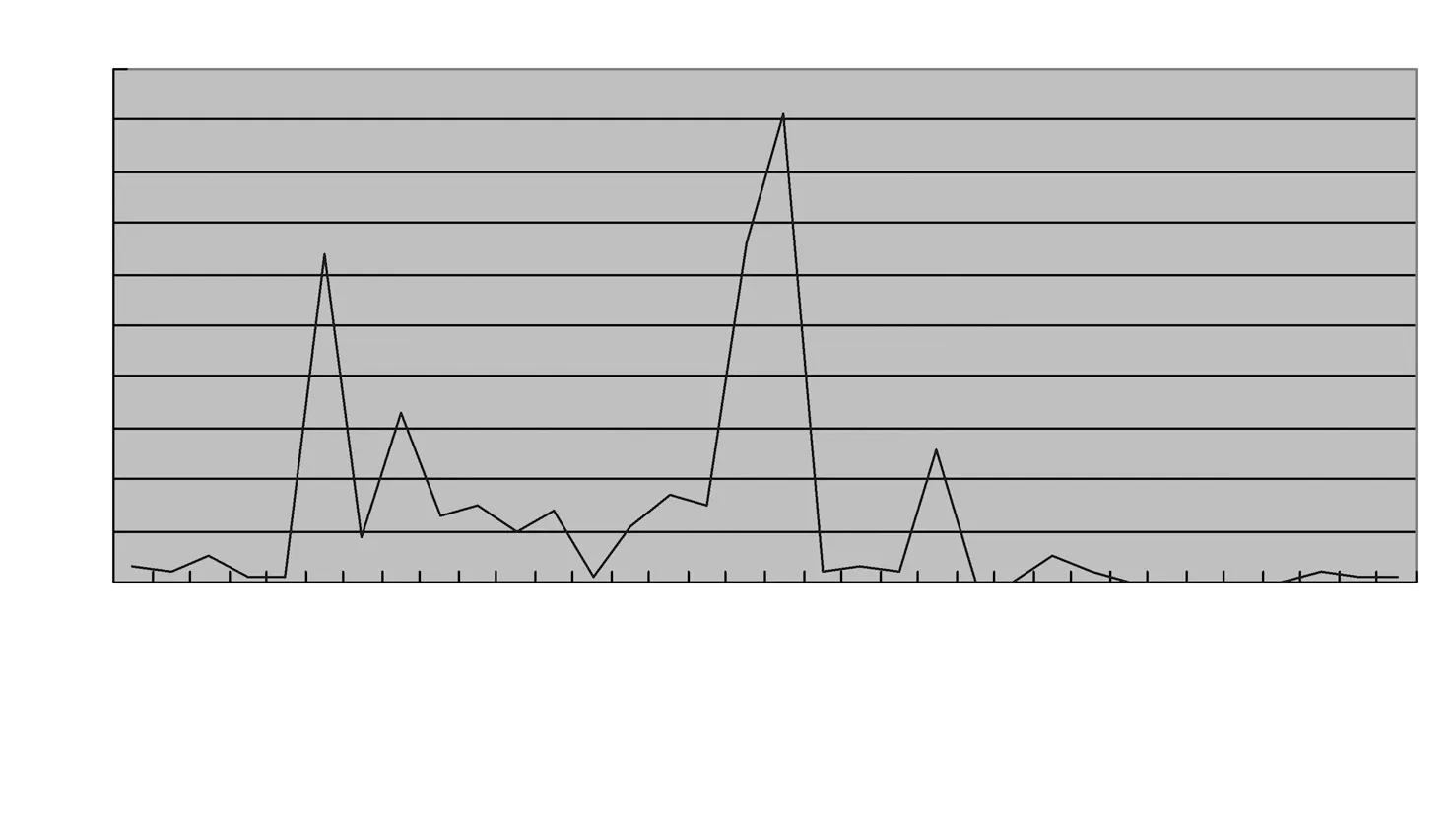

梁启超的诗歌创作,在他1899年提出“诗界革命”前后开始走向了一个高峰。笔者依据汪松涛先生编著的《梁启超诗词全注》一书,对梁启超的诗歌创作数量,作了一个数字与年份的折线统计图,具体如下:

从上图的数据显示来看,梁启超的诗歌创作出现了两次高峰:一次是在1899年,这一年的诗歌数量为64首;另一次是在1911年,诗歌数量高达91首。这种创作状况,实际上可以在梁启超的人生轨迹中找到现实的依据。1899年梁提出“诗界革命”,此时他已经经历过戊戌变法和勤王运动的洗礼,在前往夏威夷的海上途中诗兴迸发,创作出大量个人抒怀与兼具爱国主义精神的诗歌。对此,他在《夏威夷游记》中亦有记述,如:“二十五日……今次忽发异兴,两日内成十余首”,“二十七日……诗兴既发,每日辄思为之,至此日共成三十余首”等语,充分说明了他创作的一个高潮。1911年,梁的诗歌创作又出现一次高峰,这不仅与当时辛亥革命的酝酿与爆发有关,还与他游历台湾有着密切的关系。——笔者在此并不打算对这两次创作高潮作具体的分析,但是从梁的诗歌创作数量的分布图来看,我们一方面可以大致看出梁氏诗歌创作与历史语境之间的关联,另一方面也可以看出,梁氏诗歌创作与他的“诗界革命”口号之间有着密切的联系。

二 梁启超诗歌内容的整体性考察

梁启超的诗歌创作在1899年“诗界革命”口号提出之后,出现了两次高潮,从内容上来看,它们大致可从以下四个方面来作出整体性把握:

(一)自我抒怀之诗

众所周知,中国自古就有“诗言志”“诗缘情”的文学传统。梁启超最初对于诗歌的认识,也不外乎这两端。如梁在《饮冰室诗话》中,就明确表达过他的诗歌观念,“余向不能为诗,自戊戌东徂以来,始强学耳。然作之甚艰辛,往往为近体律绝一二章,所费时日,与撰《新民丛报》数千言论说相等。故闻有得一二句,颇自喜,而不能终篇者,辄复弃去。非志行薄弱,不能贯彻初终也;以为吾之为此,本以陶写吾心,若强而苦之,则又何取,故不为也。”很明显,梁认为诗歌创作最为根本的出发点,就在于“陶写吾心”,抒发情志。其意义当然与其发表在《新民丛报》的报章政论文是不一样的,后者的目的是“以教育为主脑”,“惟所论在养吾人国家思想”,前者只被认为是后者的补充。

由于梁在这一阶段经历过戊戌政变后的逃亡,见识过太平洋上的惊涛骇浪,往返过日本、夏威夷、澳洲、美洲等地。在这段颠沛流离的岁月当中,梁的情感十分丰富,其文思也相当敏捷,而并非如他所言的“作之甚艰辛”,这甚至让他自己也感到诧异:“生平所为诗,不及五十首,今次忽发异兴,两日内成十余首。可谓怪事!”笔者认为,梁的这些自我抒怀之作,皆是“为情而造文”(《文心雕龙·情采篇》)的上乘佳作。如《去国行》(1898)中“割慈忍泪出国门,掉头不顾吾其东”的仇怨;《壮别二十六首》(1899)中“诗思惟忧国,乡心不到家”以身许国的慷慨;《二十世纪太平洋歌》(1899)中,“吾闻海国民族思想高尚以活泼,吾欲我同胞兮御风以翔,吾欲我同胞兮破浪以飏”的对于民族未来的憧憬;《志未酬》(1901)中,“世界进步靡有止期,吾之希望亦靡有止期”的自强不息;《自励二首》(1901)中,“献身甘作万矢的,著论求为百世师。誓起民权移旧俗,更研哲理牖新知”的对于学术救世的执着;《举国皆我敌》(1901)中,“眇躯独立世界上,挑战四万万群盲。一役罢战复他役,文明无尽兮竞争无时停”的觉后是任的大无畏精神;《戊申初度(二首)》(1908)中,“颇悔文章难用世,永怀君国且加餐”的报国无门的惆怅感;《腊不尽二日谴怀》(1909)中,“伤离念远何时已?捧土区区塞逝川”思乡怀亲的萧索之感,等等。从这些诗歌内容均可以看出,梁启超当之无愧是“感情最富”之人!这些诗歌大多写于维新事业最为低迷的时期,梁的这种“多情”,为我们呈现出一个全面立体的梁启超形象。透过梁的自我抒怀之作,我们可以感受到他身上一种难能可贵的责任感,一种坚忍不拔的意志力,以及一种心系国运民瘼、兼济天下的爱国情怀。

(二)爱国御侮之诗

梁启超在1898年流亡海外之后,其内心对于国家的感情可谓相当复杂。首先,就政权上的中国而论,当时的晚清政局风雨飘摇。戊戌政变之后,随后接着就是义和团运动爆发、八国联军占领紫禁城、然后是庚子赔款,《辛丑条约》的签订,等等。梁在经历过1900年“武力勤王”的失败后,更为深刻地感受到时局的岌岌可危,满腔悲慨之下,创作了《刘荆州》《奉酬星洲寓公见怀一首,次原韵》《书感四首,寄星洲寓公,仍用前韵》《次韵酬星洲寓公见怀二首》等诗。在上述诗作当中,我们可以见出,梁启超在字里行间表达了他对于当局者张之洞等人的嘲讽:“笔下高文蠹鱼矢,帐前飞将烂羊头”;对于后党的痛恨以及对于维新事业的痛惜:“王气欲沉山鬼啸,女权无限井蛙尊。瀛台一掬维新泪,愁向斜阳望国门。”

其次,就文化上的中国来说,梁始终都保有满腔的爱国热忱,这在他的诗歌中有非常多的具体体现。如《爱国歌四章》(1902),以一种节奏明快和反复吟唱的方式咏叹道:“泱泱哉!我中华。……物产腴沃甲大地,天府雄国言非夸。……结我团体,振我精神,二十世纪新世界,雄飞宇内畴与伦!可爱哉!我国民。可爱哉,我国民!”《黄帝歌四章》(1904)则以长短错落有致的散文化方式对文化中国进行歌颂:“绳绳我祖名轩辕,血胤多豪俊。秦皇、汉武、唐太宗,寰宇威棱震。至今白人说黄祸,闻者颜为变。嗟我子孙发扬蹈厉乃祖之光荣!”

第三点,也是最为重要的,梁后来充分认识到诗歌音乐的教化价值,认为中国过去的诗歌创作中存在一种“文弱”“靡曼”的缺点,这与“国运升沉”直接相关。为此,梁转而提倡体现尚武精神的军歌,并将其与音乐结合起来,《从军乐十二章》(1905)就是代表,仅引其一:“从军乐,告国民:世界上,国并立,竞生存,献身护国谁无份?好男儿,莫退让,发愿做军人。”梁氏对于这类军歌的重视,与他在《饮冰室诗话》中对于黄遵宪的《出军歌》《军中歌》《旋军歌》的推崇是可以相互发明的。就这一点而论,梁的诗歌观念显然已经超出了“陶写吾心”的范畴,而与他的“诗界革命”的启蒙新民目标是相贯通的。

(三)怀人酬唱之诗

在《论语·阳货》当中,孔子就提出了“诗可以群”的命题。“群”,它既是诗歌的一种交际功能,也是传统儒家文化教育的一个主要目的。在当时“只知有个人而不知有国家”的社会状况下,梁启超充分意识到“改良群治”的重要性和必要性。这是他发起文学革命的一个最重要原因。

事实上,梁氏的诗歌创作与诗歌理论,无一不体现出明显的“群治”倾向。具体来说,梁的诗歌中有相当一部分是怀人酬唱之作,如对于亲人的怀念:《上海遇雪寄蕙仙》《寄内四首》表达的是对于妻子的思念;《寄怀仲策弟美洲(二首)》(1908)、《累夜梦仲弟对酌故园湖楼中……辄赋二章奉寄》(1909)等,抒发的是对于仲弟启勋的想念;另外还有《先王父教谕二十周忌,率妇子遥祭,礼成泣赋(二首)》(1912),表达对于祖父的追思,等等。不过,占据梁启超诗歌最大比重的,还要属他与门人师友之间的唱和。早在1894—1897年间,诗歌就成为梁启超与夏曾佑、谭嗣同等人交游的一种重要方式。之后梁游走于日本、夏威夷、澳洲、美洲等地,交游甚广,诗歌的唱和功能得到了更进一步的体现。如《赠别郑秋蕃,兼谢惠画》(1901)中,描述了作者与郑秋蕃的同志情谊:“我昔倡议诗界当革命,狂论颇颔作者颐。吾舌有神笔有鬼,道远莫致徒自嗤。君今革命先画界,术无与并功不訾。”《留别澳洲诸同志六首》(1901)中:“扰扰阴阳战,苍生苦未苏。民权初发轫,王会已成图。狐兔中原恶,干戈旧岁徂。回天犹有待,责任在吾徒。”可见诗人对于政治时局的忧虑,同时在诗句当中也表达了诗人一种誓与守旧势力斗争到底的决心,以及对于志同道合者的期望。《南海先生倦游欧美,载渡日本,同居须磨浦之双涛阁,述旧抒怀,敬呈一百韵》(1911)中,梁具体追述了自己投入康有为门下,与康共谋国事的历史。从公车上书写到维新变法,从戊戌政变写到逃亡域外,堪称是19世纪末期中国社会政治的一个缩影。

其他方面的诗歌亦有很多,如梁启超与友人之间的联句诗,《与江孝通联句(二首)》(1895)、《联句寄怀蜕庵,次韩孟同宿联句》(1907)等;与海外同志的赠别诗,《澳洲归舟赠小畔四郎》(1901)、《楚卿至自上海,小集旋别,赋赠(二首)》(1902)、《大学同学录题词四十韵》(1903)、《送徐良游学美洲(二首)》(1907)等;另还有一些其他的唱和之作,基本上都体现出梁氏诗歌创作的“群治”倾向。这与《饮冰室诗话》中的理论倡导是同步进行的。在这个意义上说,梁的诗歌创作与其诗歌理论的倡导可谓相得益彰,这也使得他的身边团结了一大批有着共同政治主张和社会理想的诗人团体,他们中的大多数人与梁一样,既是文人,也是政治家,作为近代社会一支维新的力量共同推进着中国社会文化的革新与进步。

(四)游历写景之诗

梁启超在1898年之后的游历源自于一场政治革新上的失败,他的流亡本身就带有着一种悲剧色彩,对他本人来说,这也堪称是一场精神文化上的苦旅。难能可贵的是,梁在长达十四年的海外生涯中,始终坚守着最初的政治理想。正因为如此,他所创作的游历写景之诗,大多都带着非常浓郁的政治色彩。1899年,梁初到日本时的写景诗,流露出其维新失败后的失意以及流亡异国的索寞之情,如《游箱根浴温泉作》(1899)中的“阳阿晞短发,神瀵驻华颜。忽起觚棱思,乡心到玉关”;《游春杂感(四首)》(1899)中的“故乡春色今若何?佳人天末怨微波。洛桥灞桥杨柳死,江户长条空复多”,等等,都可见出梁的一种内心的惆怅感。1903年,梁应保皇会之邀,去往北美洲“问政求学观其光”,前后游历了将近八个月,足迹遍布美国的各大主要城市。在此期间,梁写下了《车行落机山中口占》《游波士顿居民抛弃英茶处,口占一绝》《奔勾山战场怀古》《游华盛顿纪功碑》《美国国庆,成诗二章》《由先丝拿打至纽柯连道中口占》《游芝加高华盛顿公园》《咏落机山温泉(二首)》等诗。这些诗中充斥着大量的“新语句”和“新意境”,表现出非常丰富的异域风情。最为重要的是,梁在诗句中总是寄予着对于国家政治命运的深切关怀,时常流露出一种借西方文明之镜反观自身之后的失落感,如:“猛忆故乡百年恨,鸦烟烟满白鹅潭”,“仰首啸鸿蒙,回首睨神州。先民不可见,怀古信悠悠”,“独有行人少颜色,抚阑天末望斜阳”,等等之句,都称得上是情景交融、时空交错的佳句。

梁启超美洲游历结束回到日本之后,同样创作了一些游历诗,如《游日本京都岛津制作所,赠所主岛津源藏》(1909)一诗,可谓最有代表性。该诗叙述了梁参观京都岛津制作所时所见所感:“百品部居不杂厕,动植矿力电声光。有如置我七宝地,所触尽璆玕琳琅。……”写到日本因为重视工艺,所以富强:“朅来日本十二年,所与接构目辄瞠。当世若数善述巧,此邦无与抗颜行。”在此,梁也为中国古代文明由盛转衰的没落深感痛惜:“……后不师古斫大横,学非所用汉汔唐。俞精俞虚竞南宋,及今风气空言张。艺事摈不与士齿,有若羸股肱出乡。”可以看出,梁的这首诗已经不是简单的写景,而是有着非常鲜明的文化反省与启蒙新民的教育意义。

1911年,梁从日本往赴台湾,对“日据时代”的台湾进行了考察,期间创作的诗歌有:《……偕荷庵及女儿令娴乘笠户丸游台湾……》《台北故城毁矣,留其四门》《拆屋行》《莱园杂咏(十二首)》等。台湾于1894年甲午战后沦为日本的殖民地,梁作为一个爱国文人和政治家,重回故国,却有一种“虽信美而非吾土”的对于国运浮沉的哀痛感,如:“明知此是伤心地,亦到维舟首重回。十七年中多少事,春帆楼下晚涛哀。”“最怜有限哀时泪,更洒昆明劫火余。”“遗老若知天宝恨,新词休唱荔枝香。”等等诗句,都体现为诗人对于时局的一种深忧。

1918年,梁与蒋百里、丁文江、张君劢等七人共赴欧洲旅游,在这趟“求一点学问”“拓一拓眼界”“尽一二分国民责任”的旅途当中,梁也写下了不少诗歌,如《楞伽岛》《楞伽岛山行即目》《夜宿坎第湖》《苏彝士河》《除夕前二日,横断地中海而西,舟行一来复,〈后汉书·西域传〉中之西海,即其地也》《太平洋遇风》等篇,记述了诗人从锡兰穿印度洋入红海,经苏伊士运河,横穿地中海,过直布罗陀海峡,抵达伦敦这一行优美奇特的自然景色,同样是梁启超诗歌中最具有文化意义和艺术特色的佳构。

综上来看,梁启超的诗歌创作内容主要体现出三个层面的“面向”,它们分别为:一是“陶写吾心”,面向自我内心的抒怀之作;二是“诗可以群”,面向师友门人的酬唱之作;三是“精神教育”,面向国民大众的启蒙之作。三者之间有时相互依存,有时又各自独立。它们作为民族危亡的历史语境下,对于无病呻吟的旧式诗词作出一种内容上的改造,有着非常明确的精神变革的现实意义。梁启超诗歌作为一种近代文化转型时期的创作实践,充分折射出梁氏不断发展和推进的诗论主张,极大地丰富了其“自新新民”的整体文化思想。

三 对梁启超诗歌形式的艺术性分析

梁启超所发起的“诗界革命”,之所以在后世常常受到能否称之为“革命”的质疑,一个最为根本的关节点,即在于他对于“古风格”的坚守。但实际上,梁启超的“诗界革命”,从一开始就不是要与“旧诗”形式发生根本的断裂,尽管梁对于“千余年来鹦鹉名士”的仿古复古的创作风格,以及“诗界千年靡靡风”的诗坛状况表示出极端的不满。但是,在梁看来,诗之所以为诗,除了表现为对于“新意境”和“新语句”的追求之外,恰恰还体现在一种传统风格的美学趣味。关于此,梁在《夏威夷游记》中有着较为明确的说明:“欲为诗界之哥伦布、玛赛郎,不可不备三长:第一要新意境,第二要新语句,又需以古人之风格入之,然后成其为诗。不然,如移木星、金星之动物以实美洲,瑰伟则瑰伟矣,其如不类何。”“古风格”在这里对于诗之所以为诗有着重要的决定性意义。

梁启超在1899年提出“诗界革命”,有非常明确的现实针对性。他不仅把“革命”的矛头指向了整个清代诗坛,而且也指向了千余年来的传统诗界。在1899年前后,梁启超的诗歌创作旨趣大致可以概括为:戒除靡曼柔弱之气、打破堆砌模仿之习、弃绝因循拟古之风,提倡一种元气淋漓、“我手写我口”的创作风尚。不过,就梁的诗歌创作本身来看,他的诗歌创作形式大致可归类为两种风格:一就是“革其精神,非革其形式”的“旧体新诗”;另一个就是强调诗歌与音乐结合的“新歌行”。

首先,就“旧体新诗”而言,这方面的诗歌最大的艺术特色就在于破古人之意与守古体风格的并重,换句话说,也就是用旧的诗歌体式来表现全新的时代内涵、新的意境以及新的理想。具体来看,如在1900年,梁启超在经历过勤王运动的失败之后,接连创作了《奉酬星洲寓公见怀一首,次原韵》《书感四首,寄星洲寓公,仍用前韵》《次韵星洲寓公见怀二首,并示遯庵》等七首诗歌。这些诗歌既有个人抒怀的性质,又兼具有怀人酬唱的“群”的功能。从诗歌的标题上可以看出,所谓的“次原韵”“仍用前韵”“次韵”等语,均意味着梁启超在诗歌创作中对于诗歌的传统韵味与格律的严格遵守,这在诗行的格律上都有明确的表达,如《奉酬星洲寓公见怀一首,次原韵》一诗:“莽莽欧风卷亚雨,棱棱侠魄裹儒魂。田横迹遁心逾壮,温雪神交道已存。诗界有权行棒喝,中原无地著琴尊。横流沧海非难渡,欲向文殊叩法门。”诗行的平仄与格律都是十分讲究,诗句中的语言节奏感与和谐性也得到了充分的体现。这种形式上的“旧”同时与内容上的“新”相得益彰,所谓“莽莽欧风卷亚雨”“诗界有权行棒喝”等句,都体现出一种全新的时代内涵和思想境界。而在《书感四首,寄星洲寓公,仍用前韵》中,还有诸如“凌弱媚强天梦梦,自由平等性存存”“每惊国耻何时雪,要识民权不自尊”等句,同样体现了新意境与古风格之间的相互融和,在思想内涵上,亦传达出梁启超内心强烈的爱国情感。

其次,就“新歌行”来说,它指的是一种具有歌咏性质的歌谣类诗歌。这种诗歌最大的特点,就是能够以吟唱的方式来表达一种全新的时代内容,它大约也是当时最具有普及性,最能够对于普通民众产生精神教育意义的诗歌形式。梁启超在《饮冰室诗话》第77则中,就从发生学的角度,对传统诗歌的歌咏性质作出了高度评价,认为“中国乐学,发达尚早,……前此凡有韵之文,半皆可以入乐者也。《诗》三百篇,皆为乐章尚也”,并且由此指出,唐绝句、宋词、元曲等,都具有歌咏的功能,只是到了本朝(即清代),音律之学才丢失了传统的韵味。梁启超对此尖锐地批评道:“音律之学,士夫无复过问,而先王乐教,乃全委身诸教坊优伎之手矣。”这种诗、乐的分离,一方面失掉了诗歌的本来面目,另一方面则使得诗歌无法对国民教育产生作用,职是之故,梁诘难道:“若中国之词章家,则于国民岂有丝毫之影响耶?”在梁看来,没有现实影响的所谓“词章家”,不过是“社会之虱矣”。梁启超的这番理论与他的创作实践是结合在一起的。就“新歌行”来说,梁在这方面的诗歌创作包括:《爱国歌四章》(1902)、《黄帝歌四章》(1904)、《结业式四章》(1904)、《从军乐十二章》(1905)等。这些诗歌大多文字浅近、句式自由、节奏明快,常常以一种重复叠唱的方式来增加情感,强化主题,给读者造成一种音韵上循环往复的视听感,起到教育国民的目的。比如《爱国歌》,每一章的开头和结尾都是三言的句式,短促明快。如:“泱泱哉!我中华。……可爱哉!我国民。”“芸芸哉!我民族。……可爱哉!我国民。”“彬彬哉!我文明。……可爱哉!我国民。”“轰轰哉!我英雄。……可爱哉!我国民。”这种语言形式在《黄帝歌》、《结业式》和《从军乐》中也体现得相当明显。如《黄帝歌》每一章的首尾,都是:“××我祖名轩辕……嗟我子孙××××乃祖之光荣。”《结业式》中的每一章,则以“××一少年,××主人翁”收尾。《从军乐》中,更是每一章都以“从军乐”为起始,通篇为三言的句式,沉郁雄壮,很容易给读者造成一种热血沸腾、高亢旷美的精神刺激和美学享受。总体上而言,这类“新歌行”诗歌在句式上都显得松散自由,少则三言,多则有十一言,“间有杂言”,其韵律也常常表现得相对灵活。“新歌行”诗歌的内容大多都是围绕着爱国、民主、革命等时代主题而展开,体现出慷慨悲昂的爱国主义情怀。

综上来看,梁启超对于诗歌的艺术形式始终都有着较为明确的审美追求,他对于“古风格”的坚守,以及对于“新歌行”的探索,在一定意义上来说,都赓续着一种民族文化传统,都是在遵守传统艺术创作规律的前提下对诗歌本身所作的一种现代改造,这与后来的“诗体大解放”有着本质的区别。从这个意义上来说,梁启超的诗歌创作,体现着一种过渡性的历史文化内涵。

结语

梁启超在1899年提出对诗界进行“革命”,但是他自始至终都没有从根本上去完全打破传统的诗歌创作范式。事实上,“诗界革命”的出发点与最终归宿均不在于彻底更新诗歌的传统规范,而只是要求对创作内容进行改造,以服务于其启蒙新民的政治目标。梁启超“诗界革命”走得最远的地方,就是所谓“革命者,当革其精神,非革其形式”。革“精神”最为根本的要义,完全在于推动近代思想文化的进步,以实现其启蒙新民的政治目标。那么,从这个意义上来说,梁启超的“诗界革命”实际上就是他的新民论思想在诗歌领域的一种延伸,是其新民论思想的重要组成部分。从客观的历史效果来看,梁启超的诗歌创作实践,有着特殊的时代内涵及鲜明的政治目标,他始终坚持对过去的诗歌内容进行改造,在相当大的程度上推动了传统诗歌的现代革新,这为后来“新体新诗”的出现,以及“诗体大解放”的到来,作出了不可磨灭的历史贡献。

[1] 梁启超.饮冰室合集[M].北京:中华书局,1989.

[2] 梁启超.梁启超诗词全注[M].汪松涛,编注.广州:广东高等教育出版社,1998.

[3] 梁启超.饮冰室诗话[M].北京:人民文学出版社,1959.

[4] 梁启超.本报告白[N].新民丛报.1902-02-08.

[5] 王飚.从诗界革命到革命诗潮——再论南社诗歌的文学史地位[J].南京理工大学学报(社会科学版),2011(4).

[6] 付祥喜.“新歌行”与中国近现代诗歌[J].中国社会科学,2014(12).

责任编辑 徐 炼

2016-11-28

2016年江西省社会科学规划青年博士基金项目《文明等级论与〈新民丛报〉对于“新民”理想的构建》(项目编号:16BJ19)

席志武(1985— ),男,江西高安人,文学博士,南昌大学新闻与传播学院讲师。研究方向为近代文化与文论;赖旭华(1983— ),男,江西信丰人,江西旅游商贸职业学院讲师。

I207.22

A

1006-2491(2017)03-0073-07