2017年九寨沟地震前重力场异常特征提取

刘芳 祝意青 赵云峰 刘涛

1)中国地震局第二监测中心,西安市西影路316号 710054

2)陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,西安 710075

0 引言

2017年8月8日四川省阿坝州九寨沟县(33.20°N,103.82°E)发生7.0级地震,震源深度约20km,震源机制显示,该地震为走滑型(易桂喜等,2017),同震位错以左旋走滑为主(季灵运等,2017)。地震震中位于巴颜喀拉块体东缘岷江断裂、塔藏断裂和虎牙断裂附近(徐锡伟等,2017)。九寨沟地震是继昆仑山口西8.1级地震、汶川8.0级地震和玉树7.1级地震后,在巴颜喀拉块体周缘发生的又一次大地震。

九寨沟地震前,中国地震局在南北地震带开展了多期流动重力观测,观测到震中附近明显的重力异常变化;祝意青等(2017)研究认为,甘青川地区重力变化剧烈及具有四象限分布特征,重力差异达 100×10-8ms-2以上,甘肃迭部、玛曲、夏河,青海河南、玛沁、同德,四川若尔盖、九寨沟一带有发生6~7级地震的可能。近年来,已有的研究结果表明,地震孕育过程中的地壳变形和震源介质性质的变化将会引起震区周围重力场的变化,而重力场异常是可靠的前兆物理参数之一(顾功叙等,1997;祝意青等,2010;Li et al,2011;陈石,2016)。而布格重力异常是研究岩石圈和地质构造的重要地球物理资料之一,布格重力异常能突出地反映地壳浅层、深层物质分布的横向不均匀性的重力效应,它与地壳物质横向密度区域的密度异常有关。进行重力异常识别以判断重力场变化的正常态与异常态时,不仅要看到重力变化图像所反映的非均匀程度,还要分析重力变化的演变过程与变化趋势,以及要注意到重力场变化与布格重力异常背景场间的关系(申重阳等,2007;祝意青等,2012)。因此,系统深入地分析南北地震带布格重力异常和时变重力场资料,研究九寨沟地震前的重力变化,对于了解地壳深部环境的变异及研究地震的成因机理等具有科学意义。

1 数据与方法

重力异常是地壳质量分布不均所引起的重力值偏离正常重力值的异常响应,它能够直观地反映地质体的分布、地壳深部结构以及断裂构造展布等信息。然而,重力场是叠加场,包含岩石圈不同层次的场源信息,如区域场与局部场信号叠加在一起,深部场与浅部场信号叠加在一起,因此,在利用重力数据研究深部构造时,场源信息的有效分离至关重要(曾华霖,2005)。已有研究表明,快速发展的小波变换方法已成为重力异常分解的重要技术手段,该方法可以将重力场异常划分成几何意义下的不同成分,从而提取出研究对象中不同尺度的局部异常信息,达到位场分离的目的。Mallat(1989)首先提出了小波多尺度分析的塔式算法;侯遵泽等(1997)阐述了小波变换及多尺度分析原理,并应用于中国大陆布格重力异常的研究;杨文采等(2001)详细讨论了离散小波变换与重力异常的多重分解时应注意的问题。此外,还有诸多研究者利用小波变换方法在重力场的地质构造研究中取得一些结果(高德章等,2000;方盛明等,2001;姜文亮等,2010;李大虎等,2014;谈洪波等,2017)。因此,在利用重力数据研究构造特征时,需要采用合适有效的数据处理方法进行重力场异常信息的分离,以提取出与研究对象相关的信息部分,进而对场源所引起的局部场异常进行分析研究。

根据小波多尺度分解原理,重力异常可分解为(杨文采等,2001)

其中,Ai为重力异常的i阶(i为不小于2的整数)近似,即重力异常的低频成分;Di(i=1,2,…i)为经i次分解后得到的各阶小波细节,即重力异常的高频成分。为了将深层异常体产生的重力异常从总异常中有效分离,在Matlab下选用二维重力异常分解的双正交小波基函数“bior3.5”(刁博等,2007)对布格重力异常及时变重力场动态变化异常进行小波4阶尺度分解。

2 区域布格重力异常特征研究

2.1 区域布格重力异常特征

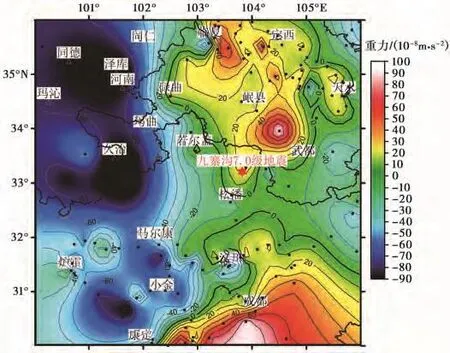

布格重力异常是地壳内部不同密度岩性体所表现的重力异常,它能直观地反映出地下深部构造特征及断裂构造的展布等信息。EGM2008是现今精度、空间分辨率最高的全球重力场模型,可提供高达2160阶的重力异常场球谐系数(Pavlis et al,2008、2012),数据可从世界重力图网站(WGM,http://bgi.omp.obs-mip.fr)下载,该网站提供了自由空气重力异常数据及布格重力异常数据。EGM2008模型空间异常在我国大陆的总体精度为10.5mGal(章传银等,2009),在自由空气重力异常的基础上进行层间改正、曲率改正、地形改正可得到2.5′×2.5′区域布格重力异常(图1)。由图1可见,区域布格重力异常整体呈现为负值异常,西北区域布格重力异常低,东南区域相对较高,自西向东逐渐增加,为-560~-80mGal,其中,川西高原布格重力异常为-560~-280mGal,龙门山断裂带附近为-200~-120mGal,四川盆地约为-80 mGal,可见沿着龙门山断裂带附近形成布格重力异常高梯度带,表明川西高原和四川盆地密度差异明显。大震经常发生在重力异常突变带与活动断裂带交汇处(周志鹏等,2014),此次九寨沟地震即发生在巴颜喀拉块体向四川盆地的过渡地带,处于塔藏断裂带与岷江断裂带交汇处附近的重力异常变化突变带内。

图1 研究区布格重力异常及主要断裂分布

2.2 布格重力异常的多尺度小波分解

布格重力异常包含了从地表到深部所有密度不均匀引起的重力效应,为了从不同尺度和深度上分析九寨沟7.0级地震的深部地壳结构特征,本文利用小波多尺度分解方法对布格重力异常进行分解,发现4阶小波逼近具有平滑的区域场特征,故选择 4阶小波多尺度分解进行场分离。图2为布格重力异常1~4阶小波细节图。由图2(a)的1阶小波细节可见,变化量不大,在±10×10-8m·s-2以内,且变化无明显规律,等值线圈闭总体范围较小,为小尺度重力变化,主要反映了浅层地表密度不均匀体的分布情况。在九寨沟东南侧的塔藏断裂两侧有明显的重力正负差异异常,同时在鲜水河断裂带也有重力局部异常。由图2(b)的2阶小波细节可见,整个研究区域范围内变化量仍然在±10×10-8m·s-2左右,在马尔康断裂带两侧,以小金地区为中心呈现出重力变化四象限;在虎牙断裂的西南侧形成重力变化高梯度带,同时在汶川地区,近乎垂直于龙门山断裂带中段也形成重力变化高梯度带。由图2(c)的3阶小波细节可见,等值线圈闭总体范围变大,突出了深层物质密度变化的局部性,许多弱小细节连成较大的异常,在九寨沟附近,沿着岷江断裂带形成重力变化高梯度带;汶川-成都之间形成明显的重力变化正负四象限特征;沿着鲜水河断裂带两侧也有明显的密度差异变化。由图2(d)的4阶小波细节可见,以松潘地区为中心、直径范围200km内形成重力负异常区,这与地震层析成像结果一致(王伟峰等,2015),王伟峰等(2015)发现松潘-甘孜地块东南部中下地壳存在大面积分布的S波低速区,表明其为易变形地区,沿迭部-白龙江断裂带及塔藏断裂形成了重力变化高梯度带,而九寨沟地震即发生在此高梯度带的拐弯地带,故四川盆地呈现出重力异常正值变化。

图2 布格重力异常1~4阶小波细节

3 流动重力测量重力场动态变化特征

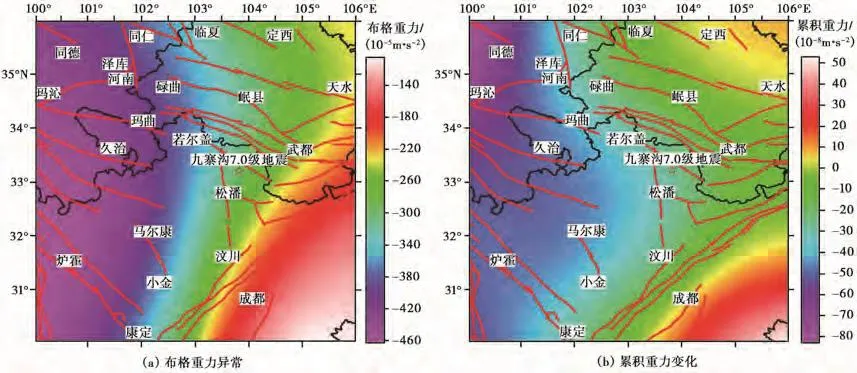

2010年中国地震局启动了地震行业科研重点专项“中国综合地球物理场观测——青藏高原东缘地区”重力场变化加密监测网,该网以全国重力基本网为总体构架,对南北地震带地区已有的地震流动重力监测网进行成场、成网优化改造,把云南、四川、甘肃、宁夏、河西和陕西等6个区域重力网连接在一起,形成点距为60~80km的高分辨率监测网(Liang et al,2013)。对于早期的资料及2014年以后的资料,有关文献已作过研究(Zhu et al,2010;祝意青等,2017),本文主要分析2010~2013年间高精度的重力观测资料,观测资料利用绝对重力控制解算的重力平差计算结果较好,点值平均精度小于10×10-8m·s-2,反映重力观测资料质量可靠。图3是2010~2013年3年尺度累积重力变化图。

图3 2010~2013年3年尺度累积重力变化

3.1 区域重力场变化特征

从2010~2013年3年尺度的累积重力变化来看,总体变化趋势为自西向东、由负向正的趋势性变化,其与布格重力空间分布大体相似,都是自西向东、由负向正的趋势性变化,反映出重力变化受此区域应力场的作用和深大断裂活动的控制,沿同仁-碌曲-玛曲-若尔盖-马尔康一线出现一个大尺度的重力变化高梯度带。同时,以松潘为中心,重力变化出现四象限变化特征,重力差异变化大于100μGal,九寨沟地震即发生在重力变化四象限中心附近沿碌曲-九寨沟-武都的重力变化高梯度带的转弯部位,这较好地反映了强震危险地点与区域重力场的四象限分布、高梯度带及其拐弯、交汇部位等有关(li et al,2011;祝意青等,2015;Chen et al,2016)。

3.2 区域重力场变化的多尺度小波分解

对3年尺度的累积重力变化作了1~4阶小波多尺度分解。图4(a)为布格重力异常4阶小波逼近图,图4(b)为累积重力变化4阶小波逼近图。4阶小波逼近主要反映的是下地壳至上地幔物质引起的重力效应。由图4可见,异常分区特征十分明显,在此区域自西向东异常逐渐增大,四川盆地均为重力异常高值区,松潘-甘孜地块均为重力异常低值区,高低分界线走向也大致一致,区域重力场异常变化的几何形态与布格重力异常空间分布间的如此密切相关,进一步证实了川西高原及其附近存在深部壳、幔物质运移深层次的物质与能量的交换和动力作用(滕吉文等,2008),说明巴颜喀拉块体向东运动受到坚硬的四川盆地阻挡,而九寨沟地震则发生在过渡带内,这可能与该地区地壳内部物质迁移相关。

图4 4阶小波逼近图

4 结论与讨论

本文基于小波多尺度分解的方法,对重力静态场(布格重力异常)和动态场(流动重力)变化分别进行了分离,进而对2017年8月8日九寨沟7.0级地震前区域深部地壳介质密度变化进行了分析,得到以下认识。

(1)九寨沟地震处于巴颜喀拉块体向四川盆地的过渡带内,可能与该地区地壳内部物质迁移相关。

(2)应用小波多尺度方法对布格重力异常及累计重力变化进行异常分离,从1~4阶小波细节可以看出,随着小波细节阶数的增加,分布规律逐渐增强,4阶小波逼近反映了该区域的区域异常。因此认为,小波多尺度分析方法可用于重力场的研究。

(3)重力场静态异常、动态异常变化可为研究深地壳结构性质提供重要的物理场信息,研究发现,九寨沟地震发生在区域重力场的四象限分布中心位置,已有震例表明,地震发生在出现显著四象限分布特征的重力异常变化中(祝意青等,2014)。而重力构造学认为,地球重力是地球构造运动的主要驱动力,重力场蕴含着构造力信息,分析其变化特征可为研究区域地壳动力学与地震环境提供一定的依据,对于深入了解潜在的地震危险性具有一定的科学意义。

致谢:感谢参与重力测量的全体工作人员,感谢匿名评审专家对本文给出了有益的建设性意见。