多元化背景下手风琴音乐与山西民间音乐的融合*

——以手风琴重奏曲《闹元宵》为例

许 欣

(中北大学艺术学院,山西 太原 030051)

多元化背景下手风琴音乐与山西民间音乐的融合*

——以手风琴重奏曲《闹元宵》为例

许 欣

(中北大学艺术学院,山西 太原 030051)

山西民间音乐因受地理环境、经济状况,文化风俗等因素影响,具有鲜明的地方音乐特色和独特的艺术风格。《闹元宵》是由鲍元恺先生创作的整部《炎黄风情》二十四首作品中的一首,该曲是以两首山西民间音乐为创作素材,以此改编的手风琴重奏曲《闹元宵》将民间音乐元素与手风琴完美地结合起来,不仅使大众了解了手风琴这一西洋乐器,看它是如何演奏出民间音乐的韵味和意境;而且让世界各地的演奏者,通过聆听到来自中国传承着民族文化精神的音乐,同时感受到山西民间音乐独有的民族色彩和音乐风格。

山西民歌;手风琴音乐;闹元宵

手风琴传入中国已有几十年的历史,在这几十年里手风琴在我国经历了前所未有的辉煌。20世纪50年代,我们怀着对“苏联老大哥”特有的崇拜,将手风琴演绎的经典苏联歌曲沁入人心。在那时只要有演出的地方都能看见手风琴的身影。手风琴进入了鼎盛时期是在七八十年代,那时涌现出了大批手风琴演奏家和学习爱好者,同时也出现了一些具有民族音乐特色的手风琴作品,如《北京喜讯到边寨》(方圆)《草原上升起不落的太阳》(杨智华)。到了九十年代,随着社会文化的多元化发展,娱乐活动的不断更新,多种伴奏形式的不断涌入,手风琴渐渐失去了往日的功能与地位,陷入了十分尴尬的境地。

一、中国手风琴发展概况

手风琴源起于我国的民间乐器“笙”。30年代初传入我国,最早出现在东北地区,受到俄罗斯音乐文化的影响,手风琴音乐开始逐渐遍布大街小巷。从上个世纪四十年代开始,因为各个国家的乐团陆续来华演出,我国东北地区的手风琴相继活跃起来,手风琴作为一件可以为歌曲伴奏的乐器渐渐登上舞台。这一时期,李敏、张自强先生等老一辈手风琴家的出现为我国手风琴的发展奠定基础。

1949年到1976年,这一时期是手风琴发展到了普及期阶段,很多手风琴作品的创作者多为手风琴演奏家,他们不仅对手风琴的性能十分了解,而且还具有一定的演奏技巧,在艺术实践能力上造诣很高。他们利用自身优势将手风琴特点及性能发挥的淋漓尽致,虽然创作题材比较局限,以部队歌曲、民歌或民族器乐的改编曲为主,但对手风琴的普及做出了贡献。

1949年建国后,手风琴因其具有携带方便、表现力强等特点成为那个时代的热门乐器。为了大量配合政治文化宣传工作,手风琴的普及便从部队开始了。随着社会的稳定,政治经济步入正轨,大量的演出活动涌入,手风琴不单单只是用于歌曲的伴奏,它也开始成为舞台上的主角。演奏者开始从一些民族乐器和歌曲中寻找灵感提炼精华创作出具有时代感的突破性作品。这一时期的作品大多由演奏者本人创作,凭借着自身扎实的演奏功底和对手风琴的热爱创作出具有时代精神民族特色的作品。文革期间,全国各地的社会娱乐文化生活都陷入了瘫痪,但是手风琴由于自身特点并未受较大影响,它适应了政治宣传的需要,不仅生存了下来,还取得了一些成绩。这些作品的成功问世所提供的宝贵资源成为后辈手风琴作曲家所学习和借鉴的经验。虽然这一阶段的创作还属于初步阶段尚未成熟,但是我们不难从中看出这些作曲家们在努力寻求创作属于中国特色民族化的音乐。

1977年之后,我国进入了手风琴民族化发展的新时期,一大批优秀作品相继问世,越来越多的作曲家开始创作手风琴作品,如张新化的《阴山岩画——狩猎》,李遇秋的《惠山泥人印象》等。手风琴音乐创作者不断进行着新的尝试,将中国民间音乐元素与西方音乐创作技法巧妙结合,期待为中国手风琴民族化作品碰撞出新的火花。

回顾我国手风琴民族化创作历史,手风琴作曲家和演奏者一直在努力创作具有民民间音乐特点的中国风格作品,一直在积极探索如何将民间音乐元素与手风琴特色相融合,如何在创作和演奏中弘扬中国民间传统文化,如何将民间音乐表现力极致发挥,如何将民族音乐精髓融入西方音乐风格,如何为中国手风琴发展提供保障的,从而形成有“中国特色”的手风琴民族化音乐创作体系。

二、山西民间音乐概况

山西是华夏文明的发源地,历史悠久,被人们誉为“中国民歌的海洋”。千百年来在当地居住的人们将自己的真实生活、情感和愿望化作音乐表现出来,使得这里的民间音乐具有独特的艺术风格和鲜明的地方特色。由于各地区之间地理环境,经济状况,文化习俗等不同,因而各地民间音乐呈现出各自的特色。山西西南地区,民间音乐以级进为主;山西中部地区,民间音乐以风格自然、曲调婉转细腻著称;山西北部地区,因与陕北和内蒙接壤,受其影响音乐特征十分相似;不同的民间音乐承载着不同的民族历史文化,但随着当前社会中多元艺术文化的影响,传统民间音乐正逐渐被边缘化,甚至渐渐消失。

山西民间音乐时而低回婉转,时而高亢奔放、时而细腻曲折、时而粗犷豪爽,亦动、亦静形成鲜明对比,不仅在我国民族民间音乐文化宝库中占有重要地位,同时也为我国手风琴音乐民族化发展提供了丰富的资源。

三、手风琴重奏曲《闹元宵》素材来源及音乐分析

(一)民间音乐《闹元宵》

“闹元宵”又称“闹红火”,是山西晋中地区每年农历正月十五元宵节最热闹的民间娱乐活动。民间音乐《闹元宵》就是是根据元宵节人们“闹元宵”的活动所创作,是山西省非物质文化遗产“祁太秧歌”中的一首传统曲目,属于民间小调。内容丰富,形式多样。风格既有叙事,又有抒情,既有幽默,又有讽刺。

(二)民间音乐《绣荷包》

“荷包”是民间姑娘自己动手制作送给情郎的定情信物,是随身携带的小包,也是民间的传统手工艺品。民间音乐《绣荷包》悠久的历史,曲调优美、婉转,通常表现男女之间的爱恋与思念。歌词既有殷殷的期盼,又有一丝哀怨的苦楚。

(三)手风琴重奏曲《闹元宵》的音乐分析

手风琴重奏曲《闹元宵》整体描绘的是正月十五元宵节热闹欢快的节日气氛。开篇用手风琴模仿中国民间乐器琐呐,用尖锐、热闹的音乐形式,演奏出秧歌的“灵魂”,表达了人们沉浸在欢乐的节日里,烘托了喜气洋洋的节日氛围。乐曲同时还引用了另一首山西民间音乐旋律《绣荷包》,曲调婉转、自然悠扬,与前面的《闹元宵》旋律形成鲜明的对比,有动有静,动静结合,为乐曲增色不少。

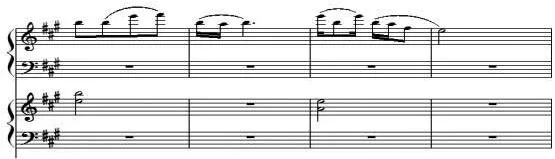

该作品的前16小节是乐曲的引子,瞬间将人们带入到欢庆的节日场景中。柱式和弦与十六分音符的音阶交替出现,既有整齐的节奏型,又有突出的音阶旋律音。乐曲开始爆发力十足,热烈紧促,仿佛身临其境,直至由弱渐强引出主题。

谱例1

第十七小节开始,乐曲的节奏型开始发生变化,主旋律声部为弱起、切分、附点节奏,伴奏声部由前十六、后十六、八分音符等节奏型组成。主题旋律声部模仿唢呐的音色,洋溢热情欢快的风格,而伴奏声部则要模仿锣鼓的敲击声,在热闹的气氛围中突显轻快流畅的节奏感。

谱例2

第五十五小节开始是乐曲的发展重复部分,以引子为基础,但在原来节奏型上发生了改变,采用连续的六连音节奏配合变化的音阶下行旋律,由强到弱缓缓引出乐曲的第二部分。

第六十三小节开始是乐曲的第二部分,由山西民间音乐《绣荷包》为主线,旋律温婉动听,音色柔美,与第一部分热闹灵动的旋律形成强烈对比。主题旋律共出现三次,第三次出现时旋律在原来基础上加入变奏,使缠绵的情绪欢快一些,将音乐推向高潮。在演奏时声部之间需要衔接连贯、缠绵悠长,以达到此起彼伏的效果。尾声以延长音结束,清新淡雅,耐人寻味。

谱例3

第九十七小节开始是对乐曲第一部分的完全再现,从委婉流畅的旋律中将人们瞬间拉回到欢快的节日氛围里,继续节日的欢乐。

鲍元恺先生创作的《炎黄风情》启示了我们,通过当下人们所喜爱的音乐形式来演绎民间传统的音乐作品,不仅可以使传统民间音乐焕发新的光彩,也可以使手风琴这件渐渐沉寂的乐器重回大众视野。

手风琴在我国是件外来乐器,作为西方民族乐器,如何在我国更好地发展壮大值得所有手风琴人深思。中国传统民族民间音乐是植根于中华文化土壤的,是我国独有的民族音乐语言,手风琴与山西民间音乐的融合可以给中国手风琴民族化发展开拓宽广的空间。手风琴重奏曲《闹元宵》以两首山西民间音乐为创作素材,运用传统民间音乐旋律的同时,运用西方作曲技法进行不完全的“再现”,通过音区、调性、节奏型、伴奏方式的变化,既保留了山西民间音乐的风格特征,又将手风琴的独特魅力发挥的淋漓尽致,让民间音乐与手风琴完美融合,使山西民间音乐的魅力在手风琴上继承与发扬。■

[1] 巴雅尔.龚易男.论中国手风琴民族音乐作品的创作.内蒙古大学艺术学院学报,2008,01.

[2] 申波.中国手风琴作品创作发展轨迹.天津音乐学院学报,2001,02.

[3] 刘德增.漫话山西民歌.太原:北岳文艺出版社,2005.

[4] 朱培宾.我是怎样改编《炎黄风情》的.天津音乐学院学报,2010,02.

[5] 殷琪.中国手风琴学派的历史与展望.黄钟(武汉音乐学院学报),1997,56(4).

[6] 张琴.论手风琴艺术的民族化.内蒙古师范大学学报,1997,89(6).

[7] 何巍.论中国手风琴音乐民族化的发展及创作.作家,2010,24.

[8] 申波.中国手风琴作品创作探源与审美.云南艺术学院学报,2000,03.

2016年中北大学研究生科技立项(软科学)项目《山西民间音乐元素在当代手风琴作品中的应用与现状研究》研究成果。