浅探本土音乐背景下的高职视唱教学

崔瑞婵

(忻州职业技术学院,山西 忻州 034000)

浅探本土音乐背景下的高职视唱教学

崔瑞婵

(忻州职业技术学院,山西 忻州 034000)

视唱是高职音乐教育中的一门基础性的综合课。它对训练学生音乐基本技能,提升学生音乐素养都发挥着重要的作用。在国家大力倡导民族本土文化的前提下,如何在高职视唱课中更好地融入本土音乐的文化要素,是一个非常值得探究的课题。本文以忻州市范围内最具代表性的本土音乐:河曲民歌、北路梆子戏曲,为切入点,对在高职视唱课中本土音乐素材的应用进行了探究。

本土音乐;高职视唱;北路梆子;河曲民歌

视唱在音乐学专业的课程体系中,是一门非常重要的基础综合课,几乎涉及到了音乐专业的所有学生。这门课程不仅是学生建立基本音乐技能,如:节奏感、调式感等的关键一环,还对学生全面音乐素养的形成,如音乐理解力、表现力等,起着重要的作用。传承与保护民族本土文化是我们现今文化发展的一个大背景,也是高职院校的教育职责所在。在视唱课中融入本土音乐内容,正是适应这一背景而进行的有益探索。河曲民歌与北路梆子戏曲是忻州市范围内最具代表性的本土地方音乐,都于2006年首批列入了国家级非物质文化遗产名录,足见它们在文化价值上的重要意义。本文将依循本土音乐的文化审美价值、它们在视唱课中的应用探索、以及这样探索的意义与作用为线索展开。

一、河曲民歌与北路梆子的文化审美价值

河曲民歌在我国民歌海洋中独具价值,她诞生于晋陕蒙三省交界的河曲县,文化与经济的交汇与积淀,给予了她丰富的体裁、饱满的内容、优美的旋律。在那一首首婉转的曲调流转中,我们用审美的视角看到了孕养我们的这片土地的山川风貌,听到了我们先辈族人的爱恨情仇。

北路梆子戏曲是忻州市乃至晋北范围内的另外一个重要的文化成果,她的艺术风格更多地体现于她高亢激越的唱腔、强健直爽的表演,所谓“慷慨激昂不寻常”,体现出了当地人民质朴醇厚、大方豪爽的性格。与此同时,北路梆子兼具中华戏曲的传统审美价值,其写意性、程式化、虚拟化的特点也非常突出。

无论是河曲民歌中反映先辈离愁别绪的《走西口》《人家都在你不在》、反映饮食日常的《打酸枣》《拜大年》、以及反映当地山川地貌的《双山梁》《对坝坝》;还是北路梆子中的传统剧目《血手印》《金水桥》、现代创新剧目《黄河管子声》《云水松柏续范亭》,这些本土的文化成果更贴合我们当地学生的生活习惯与审美价值判断。而这些音乐艺术成果中所蕴含的调式调性、旋法构成、节奏节拍、以及整体音乐风格与艺术形象,也正是视唱课的技术功能与文化功能所在。在视唱教学中恰当地融入这些本土的音乐成果,对帮助学生更好地学习音乐技能技巧,提升音乐审美价值判断与选择,构建文化审美价值观都大有裨益。

二、河曲民歌与北路梆子在高职视唱教学中的实践

(一)河曲民歌的节奏与旋律实践

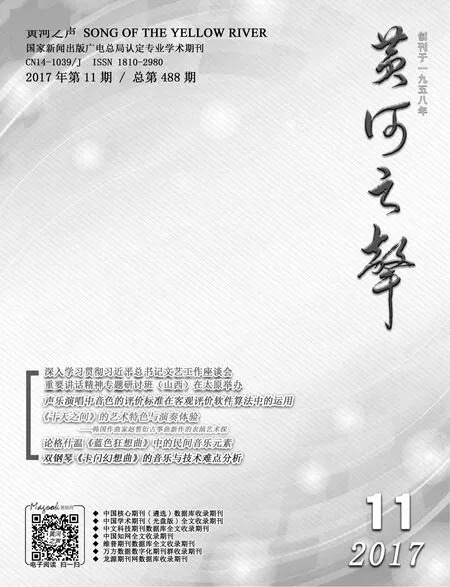

民歌在高校视唱课中的应用,已经有了很多有益的探索。河曲民歌因其流畅的旋律、婉转的曲调,在各类视唱教材中都应用。对于本土的高职学生而言,从基本的节奏构成,到旋律走向,就以其耳熟能详的民歌入手,则更容易理解与掌握。例如一个最简单的节奏构成:× ×︱×× ××︱×-︱在河曲民歌打蓝调中的搅陷调里,就有最生动的体现。更为有趣味的是,这条旋律的原本就是两个相互呼应的演唱者完成,在课堂教学实践中可以通过分组配合来提升学习趣味与效率。

例1 《打陷调》

搅陷调是当地传统“打蓝”手工劳动中实际流行的劳动歌曲。与此类似的还有《掀船调》中紧凑的十六分音符节奏型。

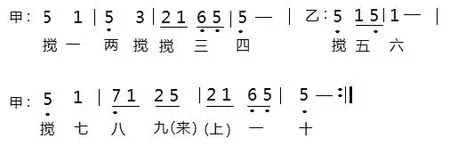

例2 《掀船调》

以上所列均为劳动号子式的河曲民歌,旋律构成也相对简单,多以有力的纯四五度,平缓的大小二三度音程构成。对于一些直抒胸臆的高亢曲调,就包含了很多大跳动的音程,类似七度、八度、甚至九度也很常见。这样的旋律训练,对学生掌握远距离音程的准确性非常合适。

例3 《一个人走下心难活》

节奏节拍以及旋律音程的训练,加以对民歌人文背景的讲解,除了基本音乐要素的学习,还可以让学生更深入地了解本土的文化源流。

(二)北路梆子的节奏与旋律实践

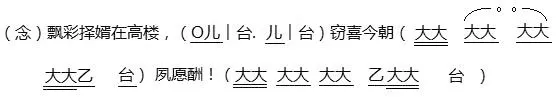

北路梆子音乐风格主要体现于其锣鼓经、曲牌、与唱腔。锣鼓经具有鲜活的节奏生命力,对于视唱教学非常具有借鉴意义。为了良好的教学效果,须在课前简单学习锣鼓经中常用的锣鼓字谱,并了解其打法及声效。如:大,单打戏鼓;儿,单打手板;台,轻击小锣;乙,轻击鼓边缘等。在戏曲中,锣鼓经并无固定节拍,各种节奏组合,配以不同打击声效,就产生了千变万化的效果。比如表示人物上场的锣鼓点,所用的也只有× O× ×× ×.× ×××××× 几种常见节奏型,但配以不同乐器声效,可以表达不同的人物场景与情绪。

例4 《击掌》中王宝钏出场,人物欣喜中带羞涩,急切不失端庄

《教子》中薛保老汉出场,人物步履蹒跚,心有疑惑与期待。

北路的一些经典曲牌及唱腔唱段对于音高音准及旋律训练而言,比较有借鉴意义。例如北路过场戏中常用的丝弦曲牌《柳青叶》,同时也在民间鼓吹、歌舞中常常出现,本土学生对这个旋律熟悉度很高,曲调为加变宫的七声羽调,旋律舒畅自然,涉及音程平稳流畅,非常易于学习掌握。

此外,例如丝弦曲牌中的《单柳青娘》《花柳青娘》《反柳青娘》相互是加花变奏或转调,对于视唱学习也很有借鉴意义。

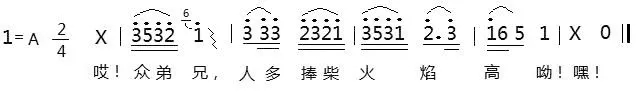

北路梆子唱腔性格鲜明,板式种类繁多,借其典型的慢板4/4拍,夹板2/4拍唱段为例,易于学生掌握。慢板如《教子》中青衣的一个上句帽子唱句

这条唱句节奏规整,旋律也较富代表性,是北路常用的徵调式,包含了典型的北路下滑腔,小装饰音,以及高亢的八度跳跃。

北路唱腔板式众多,除上例外,还有记谱为1/4拍的二性、三性,散板流水、箭板等,很多唱句唱段都可以直接应用到视唱中,或者略加修改即可应用,这对于视唱教学来说是一个有待开发的巨大资源库,如何将其二者有效地结合,更是一个亟待深入研究的课题。

三、本土音乐融入视唱课的作用与意义

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》明确指出“支持民族教育事业发展,突出高等院校教学特色和民族文化传承”,《新课程标准》也指出“应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐教育的重要内容”。可见,未来音乐教育的发展,将不断突出与强化民族音乐教育的内容。这也意味着,高等音乐教育将会是推进民族音乐文化传承与发展的一个重要途径。对于主要生源以本土学生为主的高职音乐教育而言,选取有代表性的本土音乐为素材来履行民族音乐文化传承的教育责任,既具有先天的优势,也是势在必行。

而当下我们首当其冲的任务,是如何将传统的本土音乐资源转化为适合于课堂教学的学科内容,从而开拓出具有民族音乐思维的新教学体系。传统的音乐教学师承西方教育思维与模式,至今任占据主导地位。实现民族音乐思维的质变非一朝之功,而涉及到几乎所有音乐专业学生的基础综合课视唱课,是进行这一量变的一块最好的试验田。从基本的节奏型构成,到旋律的音程走向,都是本土音乐与传统视唱教学模式结合的最佳切入点,同时基于本土学生对本土音乐文化的熟悉度与易得性,使得这种结合更易于为学生理解与接受。

我国幅员辽阔,不同区域都拥有其独特的本土音乐文化,充分利用这些宝贵的资源,将其转化为适于教学的学科体系,既能很好地实现传统音乐文化的传承,也能有效地体现音乐教育的价值,同时还能更好地帮助学生了解身边的优秀音乐文化,并激励他们自觉地为保护发扬传统音乐文化做出自己的贡献。■

[1] 续柯璜.北路梆子音乐[M].北岳文艺出版社,1987.

[2] 晓星.河曲民间民歌[M].音乐出版社,1962.

[3] 肖楠楠.独特的视唱练耳本土元素—惠东渔歌[J].音乐天地,2012,11.

[4] 杨丽霞.闽台本土音乐在地方院校教学中的实践研究—以视唱练耳课程为例[J].民族艺术研究,2013,02.

崔瑞婵(1977-),女,山西忻州人,忻州职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向:音乐学、艺术学。