经济新常态对灵活就业影响研究

王磊 姚明明

[摘 要]本研究采用2012年到2015年辽宁省14个城市4个年度面板数据,运用扩展的柯布—道格拉斯生产函数模型分析了经济新常态对灵活就业的影响。研究发现,经济水平与灵活就业规模之间存在显著正相关;消费结构调整有利于促进灵活就业增加;科技投入带动灵活就业规模增长;产业结构调整中,第三产业对灵活就业影响明显。综合各种因素来看,经济新常态对灵活就业影响具有复杂性。本研究对促进灵活就业健康发展的政策启示是经济进入新常态后,应更加关注灵活就业环境的改善;降低中小微企业经营成本,提高灵活就业吸纳能力;积极应对产业结构调整造成的结构性失业,合理引导灵活就业流向。

[关键词]经济新常态;灵活就业;辽宁省

[中图分类号]C912 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2017)10-0060-08

当前,我国经济社会发展已进入一个关键时期——经济新常态。经济发展速度从2010年第一季度12.1%左右的高速增长逐渐调整为2014年第三季度7%左右的中高速增长。经济发展进入新常态意味着我国经济面临新的战略机遇,也意味着经济发展面临新矛盾、新问题。经济持续稳定增长是稳定就业的基本前提,经济增长速度放缓时,不可避免的对我国就业特别是灵活就业带来一定程度影响。近年来,我国就业形式和结构已经并将继续发生重大变化,劳动力市场的弹性日趋增加,以灵活方式就业的人员不断增多。中小微企业、非公经济单位吸纳了大量灵活就业人员,国有企业下岗职工的再就业大多为灵活就业,再加上迅速崛起的高学历自由职业者。在经济新常态背景下,哪些因素影响灵活就业?其影响程度有多大?这是促进灵活就业健康发展,完善我国就业政策需要回答的首要问题。

本研究采用2012年到2015年辽宁省14个城市4个年度面板数据①,运用扩展的柯布—道格拉斯生产函数模型分析了经济新常态对灵活就业的影响,在此基础上,提出促进我国灵活就业健康发展的政策建议。

一、辽宁省灵活就业的现状分析

所谓“灵活就业”主要是指在劳动时间、劳动报酬、工作场地、保险福利、劳动关系等一个或几个方面不同于建立在工业化和现代工厂制度基础上的、传统的主流就业方式的各种就业形式的总称。本文从6个方面分析辽宁省灵活就业现状。

1.辽宁省灵活就业规模。从辽宁省2012年到2015年灵活就业统计数据看,全省灵活就业人数在36.5万到68.9万人之间,其中2013年人数最多,2014年最少。灵活就业人数占登记就业规模的占比最高时达到48.10%,最低时为12.31%。从图1的柱状图中可以看出,灵活就业规模与登记就业人数之间正相关性并不明显,如2014年,登记就业规模与2013年相比,增长了近50%,而灵活就业规模却降低了近一半。这说明该年度来自正规部门的就业占据了绝对高位。从波动趋势看,灵活就业的波动趋势更为复杂,而登记就业则表现较为平滑。说明灵活就业更容易受到其他因素的影响,造成的波动较大。

2.辽宁省灵活就业人员户籍性质分布。表1列出了辽宁省灵活就业人员的户籍性质。从绝对数值上可以看出,非农户籍人口远大于农业户籍人口从事灵活就业,即城镇居民比农村居民更加倾向于从事灵活就业。此外,辽宁省内的灵活就业人员仍旧以省内城乡居民为主。

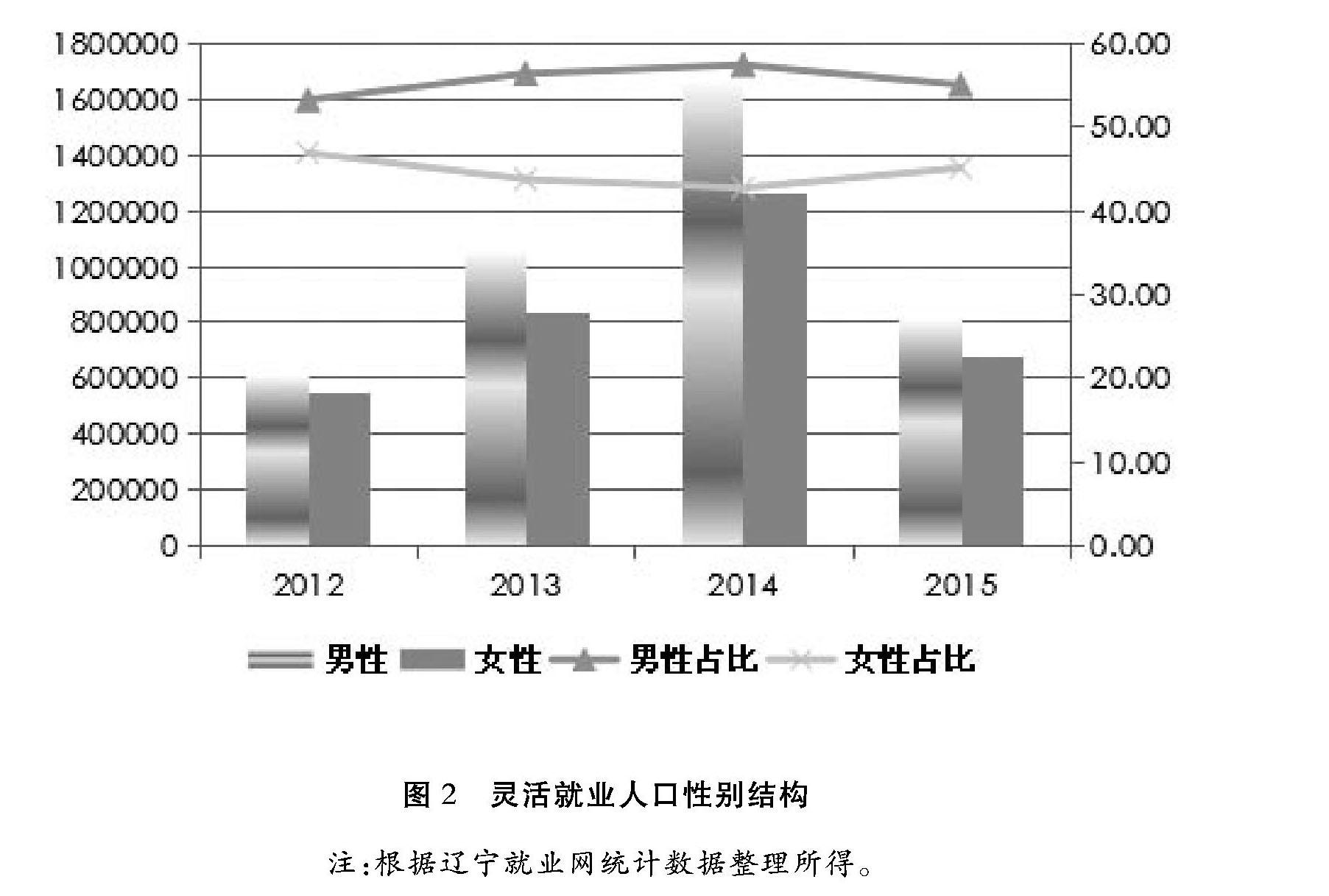

3.灵活就业性别结构。从统计数据看,参加灵活就业的男性占比始终高于女性,性别比在113.55到134.51之间。

4.灵活就业人员的年龄结构。从2012年到2015年,灵活就业人员中,年龄在46周岁以上的占到40%左右;其次是36-45周岁的灵活就业者,占比约在30%左右;29-35周岁的约20%;23周岁以下的占比最低,不足5%。因此,灵活就业人口以中老年人居多,总占比达到60%以上。

5.灵活就业人口学历分布。从学历分布看,灵活就业人口以中小学学历为主,平均占到50%左右;其次是高中(含职业高中)学历的灵活就业人员,占到20%左右;中专(含技工学校)及大学学历的人员分别占到10%和15%左右。研究所及以上学历的灵活就业人口最少。

6.灵活就业人口婚姻状况分布。从图5可以看出,灵活就业人口中,以已婚者居多,其次为未婚者,丧偶者最少。但在2015年,未婚的灵活就业者比重比往年增加了近15个百分点。

二、经济新常态对灵活就业影响的实证分析

以上,通过对辽宁省灵活就业总体数据,从灵活就业规模、户籍性质、年龄结构、性别结构、婚姻状况、学历分布等方面做了简要分析。下面将从经济新常态的角度,对影响灵活就业的因素进行实证分析。

1.模型构建

结合以上理论分析,在模型选择上使用扩展的柯布—道格拉斯生产函数。具体函数形式如下:

(1)

等式两边取对数,移项整理可得:

(2)

其中,L代表灵活就业规模;Y代表产出,即GDP;K代表资本投入;Xi为影响灵活就业规模的其他变量。此外,灵活就业还受到产业結构调整的影响。产业结构与就业结构之间存在一定的关联性。根据朱相宇、乔小勇(2014)的研究,可以使用结构偏离度进一步反映就业结构变动与产业结构之间的不对称程度。具体表达式如下:

(3)

其中,表示产业结构偏离度,用产业总产值占GDP的比重表示,表示产业就业人数占总就业的比重。如果结构偏离度大于零为正偏离,意味着该产业存在劳动力迁入的潜力;如果结构偏离度小于零为负偏离,意味着该产业存在劳动力转移出去的压力;结构偏离度等于零,则表明该产业就业结构与产业结构关系协调。

因此,对灵活就业的模型分析,涉及到影响就业的经济增长GDP、产业结构调整、资本投入、技术进步等因素。

2.样本选择、估计方法与变量选取

在样本选择上,采用了2012年到2015年辽宁省14个城市4个年度的面板数据。主要变量的描述统计如下表2。

估计方法。由于所选择样本为N大t小的短面板,为使估计过程符合计量经济学标准,并结合估计的有效性,经过多次检验与对比,综合使用固定效应和混合回归。采用固定效应是因为考虑到每个市的情况不同,经济数据及灵活就业人口存在较大差异,可能存在不随时间而变的遗漏变量,因此使用固定效应模型(FE)能够得到对个体异质性随机干扰项的一致估计。而混合估计也称“总体平均估计量(Population-averaged estimator,简记PA)”,能够将个体效应平均掉,得到总体估计效果。这两种估计方法符合本文研究的目的,将通过统计检验选择使用。

变量的选择。在变量选择上,根据前面理论模型的设定及公式(1)和(3),和经济新常态的基本特征。选取以下变量:

灵活就业规模(fes):辽宁省有关部门公布的各市当年度灵活就业人员总量,具体统计口径是指没有签订劳动合同,以临时性和弹性工作为就业方式的人员。取对数后作为实证分析的被解释变量。

国民生产总值(GDP):各年度各市经济增加值,2012-2014年数据来自《辽宁统计年鉴》,2015年来自《辽宁统计手册》。取对数后作为解释变量,用来反映经济增长情况。

固定资产投资(k):各市固定资产年度投资总额,数据来源同上。取對数后作为解释变量,反映各市投资增长。

全社会消费品零售总额(com):用来反映消费结构变动情况,取对数后作为解释变量衡量消费结构变动对灵活就业的影响,数据来源同上。

科学技术财政预算支出(tec):各地区财政公共预算中科学技术支出规模,取对数后作为衡量技术进步与创新的量化指标。数据来源同上。

工业成本利润率(lr):指在一定时期的利润与成本费用之比,是反映工业生产成本及费用投入的经济效益指标,同时也是反映降低成本的经济效益的指标。计算公式:工业成本费用利润率?穴%?雪=(利润总额/成本费用总额)×100%。该变量用来衡量企业用工成本对灵活就业的影响。数据来源同上。因该数据本身是分数,无需重复取对数。

产业结构偏离度(is):用来反映产业结构变动与就业结构之间的协调关系。作为解释变量,分析产业结构变动对灵活就业的影响。由于该数值存在负数的可能性,故不再作对数处理。

3.实证结果与分析

下表为利用STATA软件,对各个变量做出的回归估计。为更清晰地反映各个宏观经济因素对灵活就业的影响,采用了分别估计的步骤。剔除掉没有通过显著性检验的估计方程,得到的具有实际参考价值的估计方程有以下6个。

根据以上的定量分析,从估计结果看,可以得出以下几项结论:

第一,经济水平与灵活就业规模之间存在显著正相关。从方程(1)、(2)可以看出,GDP水平与灵活就业之间在10%显著性水平下存在很强的正相关,从估计参数看,当GDP每增长1%,将带动灵活就业增长3.1%左右,高出“奥肯定律”揭示的经济增长与就业的关系1.1个百分点。从经济新常态角度上,当我国经济增长速度进入中高速增长区间时,灵活就业的增长速度也将有所下降。因此,当经济增长压力增加时,更加需要考虑灵活就业的回落,因为灵活就业回落的速度(3.1%)要高于奥肯定律所揭示的正规部门就业回落的速度(2%)。而资本投入对灵活就业在估计系数上存在负相关,说明资本对劳动的替代确实存在。只是参数没有通过显著性检验。

第二,消费结构调整有利于促进灵活就业增加。方程(3)是利用固定效应回归,得出灵活就业与消费结构调整的数量关系。从估计参数看,消费结构调整能够促进灵活就业,两者之间的正相关系数为0.403。

第三,科技投入带动灵活就业规模增长。方程(4)反映了科技投入对灵活就业的正相关。即地方财政公共支出中科技投资每增加1%,将带动灵活就业增长0.419%。

第四,产业结构调整中,第三产业对灵活就业影响明显。方程(5)以产业结构偏离度为指标,反应产业结构与就业结构协调关系,来代表产业结构调整情况。从估计结果看,只有第三产业结构调整与灵活就业之间存在统计上的显著关系。从产业结构偏离度的含义看,当产业结构为负值时,表示该产业存在就业人口向外迁移的压力。因此,估计参数为显著不为零的-2.833,说明当第三产业结构偏离度为负值时,将吸纳灵活就业;当产业结构偏离度为正值时,将阻碍灵活就业。即,实质上反映了以正规就业为代表的产业就业人员,与灵活就业人员之间存在替代关系,且替代关系的大小为2.833。当第三产业结构偏离度增加1个单位时,灵活就业就减少2.833%。

第五,综合考虑各种因素,对灵活就业的双重影响更为复杂。方程(6)是将所有衡量经济新常态的指标体系,并且包括交互项(国民生产总值与工业成本费用利润率,GDP?觹lr)在内的整体估计。通过比较可以看出,GDP水平与灵活就业在经济新常态下出现了负相关,造成该估计的结果的可能性有:一方面可能来自样本选择,即以辽宁省为例的样本具有异质性,受限于辽宁最近四年经济的异常波动情况。通过对铁岭市人力资源与社会保障局的调研,了解到,在保持对灵活就业人员统计标准不变的情况下,由于省人力资源与社会保障厅在就业政策上关注点的不同,即更加关注稳定就业率,从2014年起对灵活就业的统计工作减少了人员与时间上的投入,直接造成2014年相比于以往年度,灵活就业统计数据急剧下滑,与2013年相比,仅相当于1/4。这也并非个案,从辽宁省就业网提供的灵活就业规模数据上看,其他市(沈阳、抚顺、本溪、营口、阜新等)同样存在灵活就业规模直线下降的现象,甚至有的市2014年灵活就业规模仅是2013年的1/15(抚顺市2013年灵活就业规模为6.3万人,2014年仅为0.4万人)。统计数据的异常波动,对回归结果难免有影响。另一方面可能是经济新常态还处于过渡时期,灵活就业人员面临各种政策调整(就业政策、产业政策、社会保障政策、中小企业发展政策等)尚没有完全认识,在就业选择上犹豫不决。以科技投入为代表的技术创新,比单独估计时得出更大的参数,说明在经济新常态各种因素综合作用下,科技进步或创新更能够促进灵活就业的增加。企业成本是用工业企业成本费用利润率表示的,从估计上看与灵活就业存在显著负相关,符合经济意义。另外第三产业结构偏离度仍保持显著。但是资本投入、消费结构和一、二产业结构调整对灵活就业的影响不显著。

三、结论与建议

基于实证分析结论,本文提出以下几项对策建议:

第一,在经济进入新常态,增长速度保持合理区间内时,应更加关注灵活就业环境的改善。无论从奥肯定律出发,还是从经验数据的实证结果看,灵活就业同正规就业一样,都与经济增长速度存在正相关。当前,我国经济进入新常态,中高速增长速度将成为现在及未来较长时期的增长目标,相比于改革开放三十年的两位数增长速度下降了。这势必对促进灵活就业数量增长产生压力。目前,在现行的法规政策体系中,已有一些涉及灵活就业的法规政策,但还不够系统和全面。在政府的劳动保障统计指标中,没有灵活就业人员的统计指标,对于灵活就业或非正规就业的界定尚未十分明确。对促进灵活就业方式的发展,缺乏统筹规划,已有的涉及灵活就业问题的规划操作性不强,难以应对灵活就业发展中出现的新问题。灵活就业中的许多人没有参加养老、医疗、失业的社会保障,这是制约灵活就业方式发展的重大障碍。因此,需要政府部门进一步完善灵活就业政策,改善灵活就业环境,稳定灵活就业市场。

第二,降低中小微企业经营成本,提高灵活就业吸纳能力。要在新常态经济形势下,消除产业结构优化中的障碍,建立健全企业服务体系,放松金融管制,运用财政手段帮助中小微企业解决“融资难、融资贵”等问题,优化我国的产业结构,使企业适应产业结构调整的新机遇和新挑战,创造更多就业岗位,充分发挥吸纳灵活就业的能力。

第三,积极应对产业结构调整造成的结构性失业,合理引导灵活就业流向。

产业结构调整优化是经济新常态的一大特征,然而,产业结构调整也是一把“双刃剑”。按照西方经济学理论,产业结构演进会导致“结构性失业”,特别是当经济结构调整与就业问题“叠加”或“碰头”时,就会带来严重的失业,增加就业问题的复杂性和艰巨性。产业结构调整对就业的挤出效应将迫使一部分劳动力面临着失业再就业的艰难选择,这就需要政府及人力资源部门,加强对包括灵活就业在内的就业群体的合理引导,降低结构性失业水平。

参考文献:

[1]严边霞.促进我国灵活就业形势发展的对策思路[J].经济问题探索,2005,10:119-121.

[2]刘洪银.我国灵活就业形势发展的经济学分析[J].人口与经济,2009,01:36-40.

[3]吕红,金喜在.灵活就业与劳动力市场分割的关系研究[J].经济纵横,2010,07:17-19.

[4]杨怀印,鞠志红.我国灵活就业的雇佣关系[J].经济管理,2008,03:159-164.

[5]孙涛.灵活就业流动人口社会养老问题研究——基于四川、浙江的调研[J].西北师大学报(社会科学版),2015,03:16-23.

[6]曾湘泉,汪雯.灵活就业的理论、实践及发展思路[J].中国社会保障,2003,06:18-19.

[7]蔺思涛.经济新常态下我国就业形势的变化与政策创新[J].中州学刊,2015,02:82-85.

[8]Artazcoz,L.,Benach,J.,Borrell,C.,& Cortès,I.(2005).Social inequalities in the impact of flexible employment on different domains of psychosocial health.Journal of Epidemiology and Community Health,59(9),761–7.

[9]Burgoon,B.,& Dekker,F.(2010).Flexible employment,economic insecurity and social policy preferences in Europe.Journal of European Social Policy,20(2),126–141.

[10]Crompton,R.(2002).Employment,flexible working and the family.The British Journal of Sociology,53(4),537–558.

[11]Guest,D.(2004).Flexible employment contracts,the psychological contract and employee outcomes An analysis and review of the evidence.International Journal of Management Reviews.

[12]Kalleberg,A.L.,Reynolds,J.,&Marsden,P.V.(2003).Externalizing employment Flexible staffing arrangements in US organizations.Social Science Research,32(4),525–552.

責任编辑 张小莉