汉画盘鼓舞解析

李淼

摘 要:在汉画像砖石以及汉代的器物壁上,都有关于盘鼓舞的画像。盘鼓舞画像多与杂技、音乐演奏等活动形成组合。七盘舞是盘鼓舞的主要形式,在舞蹈器具方面,有踏盘、盘鼓兼用和踏鼓三种主要方式。舞蹈人员的装束方面,女舞者的服饰以罗衣、束腰、长袖、高髻为主要特征。舞蹈风格飘逸迅捷,姿态多变,动作随节拍而缓急有致。舞者既有边舞边唱的情况,也有模仿生活场景的互动表演。

关键词:汉画;盘鼓;七盘舞

中图分类号:K232 文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2017)08-0084-05

各种汉画载体中的舞蹈图像是研究汉代舞蹈的形象材料,盘鼓舞又称柈(盘)舞、七盘舞、踏鼓舞等。其流行于汉代,舞蹈者借助踏盘以及鼓等作为道具进行的舞蹈活动,它不同于晋代的杯盘舞,反映了汉代舞蹈的主要特点。早在20世纪50年代,王仲殊《沂南石刻画像中的七盘舞》以及冯汉骥《论盘舞》先后对汉画中的七盘舞进行了探讨,①然而限于当时的条件,他们所看到的画像石材料不多,难以进行全面详尽的阐释。随着越来越多的盘舞题材画像砖石在山东、河南、四川等地的出现,加之一些与七盘舞相关的壁画和随葬陶俑出土,这些都为七盘舞的研究提供了更多的素材。近年也有一些探讨盘鼓舞的成果出现,但无论从研究广度还是研究深度方面都并未取得实质性的进展。

一、画像砖石中的盘鼓舞概况

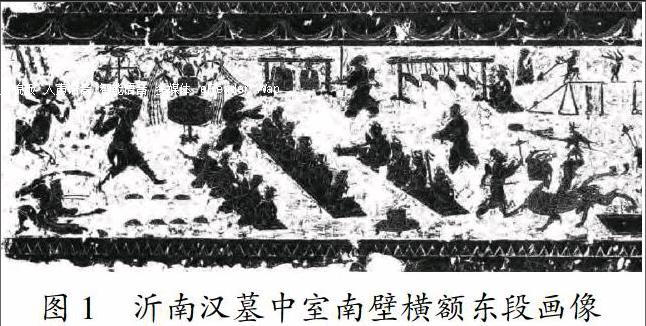

目前关于盘鼓舞或七盘舞的画像砖石,最早见于著名的沂南石刻。在墓中室南壁横额东段左下侧的石刻画面上,有七盘舞蹈的画面,见图1②。地上扣着七个盘,上排三个,下排四个,盘的左侧有一个男伎人正在舞蹈。表演者身穿长袖舞衣,头戴前低后高的进贤冠,舞者弓腿飞身向前,同时上躯左拧,头部后顾七盘,两条冠缨、长袖和舞衣一起向后飘拂,极具动感。舞衣掀起后,露出了里面的单袴。舞者似足穿紧靴,袴的下端塞入靴里。舞姿优美而又刚劲利落。

在四川所藏画像砖中,也有盘舞的画像。该画像砖于1956年2月于四川彭县汉墓发现。画面上左为重叠的案,一梳双髻女伎于案上表演“反弓”。右边一人表演“跳丸”,丸有三枚。中间一梳双髻女伎,长袖上下摆动,踏鼓起舞,舞者足下倒覆七盘,两鼓置于其中,女伎动作轻捷,舞姿优美,舞步灵巧,长袖和裙边随舞姿飘拂(见图2)。③

此外,海宁画像石中也有乐舞百戏场面,其中就有七盘舞,也有叠案倒立柔术、跳丸、击剑、双人舞、三人舞、角抵戏等。

除画像外,在洛阳出土的一件盘鼓舞俑,能够与汉画资料相合参照,“表演者左脚踏1鼓,面前置2面扁鼓,6面小鼓”(见图3)。④其实,这里的“小鼓”应为盘。也就是说,洛阳出土的这套盘鼓舞俑,正是有2面扁鼓,7个倒扣的盘子。与四川彭县汉墓发现的画像砖盘鼓舞的道具相同,由此可见洛阳与四川文化的沟通与相互融合。

在河南新野出土的画像砖中,同样有七盘舞的画像。画面中,一位纤细腰肢的女子,一脚正踏于其中一个盘子上,舒展长袖,翩翩起舞,脚下地上摆放着七个盘子,另一男子单腿跪地,右手掌向上平伸向女子的方向,左手掌则平放胸前,仰面与女伎对视。两人均身材修长,上下呼应,构图和谐,造型优美,极具动感(见图4)。⑤

此外,南阳还有几块画像石题材都与七盘舞有关,如南阳东关许阿瞿墓志画像,南阳瓦店画像石等。南阳瓦店画像石中,图画右侧有一女子舞蹈画面,束腰长袖,一脚抬起,左侧一人正在表演跳丸,空中有4丸,右侧一人正在表演反弓。舞者脚下有一圆形舞,应为盘,限于画面,上面只刻一盘,表明正在表演盘舞(见图5)。⑥

在盘舞中,常常有鼓的运用,鼓的用途有二:一是用来击打节拍,二是跟盘一样,供舞者在上面踏舞。如在山东嘉祥出土的宋山小石祠东壁第三层右侧画像上,有踏鼓的画像。画面中横列有五个鼓,一男舞者侧身于鼓上,自右而左,舞者左脚尖和左膝各点一鼓,右脚尖和右膝盖各占一鼓,右手又按一鼓,左手持桴扬起,其左右两边各有一人,举止夸张,持桴朝向舞者(见图6)。⑦这里的鼓一方面可以供乐人击打伴奏,另一方面还是舞蹈的道具供舞者踩踏。像这种只踏鼓而没有盘的舞蹈极为少见。

由此可见,盘鼓舞画像在全国各个画像石产地都有发现,表明盘鼓舞在汉代确实是一种流行的舞蹈活动。这种舞蹈的道具采用、舞蹈服装都有着共同的特征。且这种舞蹈活动很少单独表演,往往与其他娱乐活动同时进行,形成模式比较固定的组合。

二、七盘舞画道具及组合分析

根据上文,盘和鼓是盘鼓舞最主要的道具,有盘鼓皆用、有鼓无盘和有盘无鼓三种情况。相比鼓而言,盘更多的出现,七盘舞是盘鼓舞中的代表性舞蹈。通过分析七盘舞在道具、服装与杂技的结合特点,我们能够获得更多有关盘鼓舞的信息。

1.舞蹈道具

从山东、河南、四川等地发现的“七盘舞”画像来看,盘是七盘舞的必要道具,且都是置于地上。地面放置的盘的数量并无定数,盘的布局方式各異。盘的布局方式非常灵活,如沂南七盘舞画像石中,盘的布局为上三下四,分两行排列。在四川彭县画像砖中,六个盘的布局自左而右分三列,每列上下两盘,列间放置两鼓间隔,在右侧表演跳丸者的右肘处似乎还有一盘。山东济南出土的踏盘舞画像石中,舞者脚下有7个盘子,似乎在盘子围成的空地上舞蹈,而下部正中为一鼓,与盘杂陈(见图7)。⑧在南阳东关许阿瞿墓志画像中,6盘(有人认为是4盘2鼓)的布局按照1、2、3的数量从上往下分三排排列,错落有致,横看斜看都成列分布,总体呈三角形布局(见图8)。⑨

新野画像砖中的盘也是这样布局。盘的数量以7个最为常见,其他还有6盘,乃至更多,如陕西米脂官庄墓室西壁组合画像左侧局部就有踏盘舞的画像,地上摆放11盘,盘上已经有两人在跳舞,盘外也有3人在舞蹈或表演杂技(见图9)。⑩

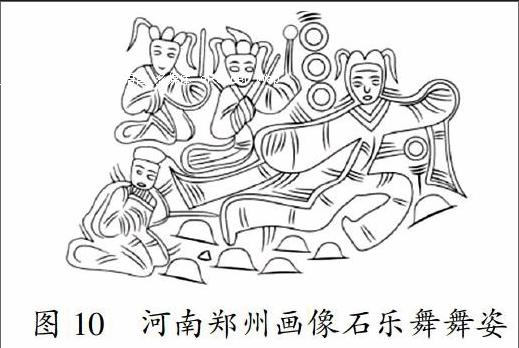

盘的数量极少的情况在汉画中也有所表现,如在河南郑州画像砖盘舞画像中,舞者脚下有一鼓一盘(见图10)。?这种情况下的盘应该是象征性的虚指,或仅是为了点明盘舞之意。盘的数量以7个最为常见,这在文献中也有记载,宋玉《风赋》曰:“丹唇含九秋,妍迹陵七盘。”?张衡《舞赋》曰:“历七盘而屣蹑。”?鲍明远《五言诗》:“七盘起长袖,庭下列歌钟。”?关于每个盘的摆放方式,有盘口朝上和盘口朝下倒扣两种情况,在汉画像中多见于后者。但也有少数盘口朝上放置的情况,如山东济南出土的画像砖中的盘,都是上端开口最大,显然是正面朝上放置,由于盘的这种放置方法不甚稳定,其舞蹈难度显然更大。

2.舞蹈人数和舞蹈服装

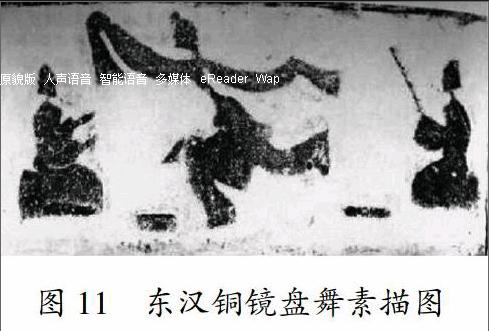

从舞蹈者的性别来看,既有男性,也有女性,但踏在盘上或在盘外舞蹈的人,一般为一人,少数有两人同时在盘上舞蹈。还有踏盘舞者一人,盘外配合舞者一人的二人组合或多人组合。这种情况在东汉时期的神人舞蹈画像镜中,也有关于盘舞的场面描绘(见图11)。图中地上放置七个盘,盘上有一名舞女长袖、束腰、高髻装束,正在盘上起舞。其身后有两名女子,一人拱手跪地,另一人手执鼓槌似在击鼓,左侧还有一人跪在盘旁似乎在伴奏。?其他均为杂技或乐器表演者。当然还有多人踏盘而舞,如陕西米脂官庄墓室盘舞画像中,中间一人身着长袖飞舞,腰身扭动,双脚均踏于盘上。

从舞蹈的服装来看,主要有以下几个特点。袴外着裙,赤足或穿靴,束腰,长袖,男子头部戴冠,女子则有不同的发髻装饰,无论是单髻还是双髻,都高高耸立。这样的装束使舞者更显得身姿婀娜,身姿像蛇一样曲线优美,舞蹈动作像鸟一样飘逸如飞。达到傅毅《舞赋》“体如游龙,袖如素蜺”的舞蹈效果。女子所穿之裙应为先秦就已经流行的“罗衣”,轻盈薄透是其主要特点。三国末年,曹洪曾“置酒大会,令女倡着罗縠之衣,蹋鼓,一坐皆笑”。杨阜指责这种舞蹈“裸女人形体”,?有失国之大节。

舞伎下身所穿主要为袴,又称绔,袴在汉代是开裆的,类似于今天的裤子。西汉昭帝时,霍光为了让上官皇后专宠,令宫女们身穿穷绔。颜师古认为,“绔,古袴字也。穷绔即今之绲裆裤也”?。身穿这样的袴有利于完成盘舞这样跨步较大的动作,袴外穿短裙,袖带长巾又给人一种飘忽的感觉,紧束的腰身又给人一种挺拔、灵活的意向。男性舞者一般会把小腿胫部缠束,穿靴,以行动利落,该装束见于前述沂南画像、宋山小石祠东壁画像中的男舞者。

3.盘舞与杂技活动

目前发现的盘舞题材画像砖石中,盘舞画像往往是整个画面的一部分,此外还有跳丸、反弓、跳剑、杆舞等类的杂技表演,甚至会有盛大的乐器组合表演活动。在发现的盘舞画像中,盘舞与跳丸、反弓是盘舞的常见组合。表明汉代人在宴会的过程中欣赏歌舞杂技表演,而七盘舞是宴会中的必备节目。此外,配合音乐进行表演是盘舞的又一个特点,在七盘舞画像中,大多会有演奏乐器的俳优出现,表明七盘舞在表演过程中是合着音乐节拍进行的。当然,鼓在盘舞中并非必备道具。至于晋代及以后把盘子托起的杯盘舞,则已经不属于传统的踏盘舞。

三、七盘舞的舞蹈风格

视觉上,迅捷、飘逸是七盘舞独特的舞蹈风格。西晋傅毅《舞赋》这样描述:“蹑节鼓陈,舒意自广。其始兴也,若俯若仰,若来若往,雍容惆怅,不可为象。”舞动以后,“绰约闲靡,机迅体轻。姿绝伦之妙态,怀悫素之洁清”。而且舞姿富于变化,“轶态横出,瑰姿谲起”。?形象地描绘了盘鼓舞者像鸟一样轻盈,像流云一样的姿态。卞兰的《许昌宫赋》亦云:“进鼓舞之秘妓,绝世俗而入微,兴七盘之递奏,观轻捷之翾翾。”“或迟或速,乍止乍旋,似飞凫之迅疾,若翔龙之游天。”?形象地描述了舞者身姿轻捷,根据鼓的节拍,舞步时快时慢,时而静止,时而飞旋。像飞鸟一样迅疾,如翔龙一样灵活。可见,舞步轻盈、身姿灵活、配合节拍是七盘舞的动作特点。

在造型上,踏盘而舞,长袖飞舞是七盘舞的重要造型特点。南阳东关许阿瞿墓志七盘舞画像中,女舞者上身着长袖束腰舞衣,下身穿束腿长袴,脚蹬尖头紧足舞屦。手臂上举,挥舞长袖,右腿屈膝向前,左腿向后蹬跨,呈箭步正从一盘之上,腾空凌跃至另一盘面,舞衣随身体腾跃之势向上扬起,长舞袖飘于空中,身姿轻盈曼妙,动作娴熟而飘逸。王粲《七释》曰:“揄皓袖以振策,竦并足而軒跱。邪睨鼓下,伉音赴节,安翘足以徐击,馺顿身而倾折。”卞兰《许昌宫赋》曰:“振华足以却蹈,若将绝而复连。鼓震动而不乱,足相续而不并。婉转鼓侧,蜲蛇丹庭,与七盘其递奏,觐轻捷之翾翾。”?由此可见,舞者是随着鼓的节拍在盘上旋舞,由于舞步轻盈,脚下的盘不会破裂,汉画砖图像与文献记载相合。

长袖更彰显了这种舞蹈飘逸的特点。但有学者把这种长袖称之为巾,并把这类舞蹈称为“巾舞”。长袖与巾不仅形象不同,而且也制作不同,长袖是同舞衣连缀在一起的,而巾则是舞衣之外手持之物。其实无论从正史记载、文学著作还是汉画形象来说,都应该是长袖而非长巾。傅毅《舞赋》:“罗衣从风,长袖交横。”(21)“蜲蛇姌袅,云转飘曶。体如游龙,袖如素蜺。”(22)在文献中从未见“巾舞”之说。而且,从彩色的荥阳陶仓楼乐舞图来看,女舞者所穿服装的袖和袴都为白色,罗衣为红色。可见王粲《七释》中关于七盘舞伎“揄皓袖以振策”的描述是据实而作。白色的长袖与红色的罗衣形成鲜明的对比色彩,在舞动中往往能达到更加惊艳的效果。

对于舞者是一直在盘上跳舞,还是在盘外跳舞,抑或是在盘上和盘下交替舞蹈,也是值得探讨的问题。沂南画像石中的舞者是在盘组的左侧,并未站在盘上,也未站在鼓上;彭县画像砖中,舞者正从一鼓向令一鼓舞跳;南阳画像石中,舞者正从一盘跃向另一盘,两盘间距较大,脚尖分别在两个盘上,若即若离,身姿灵活。由此可见,盘舞有在盘上舞蹈,盘鼓之间舞蹈以及在盘外舞蹈等集中形式。对于这几种舞蹈形式,文献中也有相应的记载。

七盘舞还往往配有音乐作为伴奏,为舞者打出节拍。傅毅《舞赋》“兀动赴度,指顾应声”。唐人李善注云:“兀然而动赴其节度,手指目顾,皆应声曲”。且这种节奏缓急有度,“及至回身还入,迫于急节”。关于舞者的节拍有两种观点,一种认为是舞者自己通过踏鼓显出节拍,唐人李善推断:“般鼓之舞,载籍无文,以诸赋言之,似舞人更递蹈之而为舞节。”第二种认为是除舞者外,另有人击鼓为节。就当前的文献和汉画材料来看,专人击鼓为舞者节拍的情况更为多见。如果脚下有鼓有盘,利用踏鼓是能够打出节拍的。但对于完全在盘上进行舞蹈的情况来说,必须有专人击鼓伴奏。有舞者在跳舞的同时还开口歌唱,傅毅《舞赋》:“亢音高歌为乐方。歌曰:‘摅予意以弘观兮,绎精灵之所束。”并且“眄般鼓则腾清眸,吐哇咬则发皓齿”。(23)

有人认为盘舞属于宫廷舞蹈(24),其实盘舞并非专属于宫廷舞蹈,因为盘舞表演往往同杂技表演、音乐演奏等组合出现,且击鼓产生的声响震动很大,需要在广阔的场所进行,不适合在室内表演,故盘舞一般在庭院里表演。王粲《七释》:“七盘陈于广庭,畴人俨其齐俟。”(25)卞兰《许昌宫赋》“坐金人于闱闼,列钟虡于广庭”(26)。无论从文献记载还是画像中都体现了这一点,并且,画像石的主人也都与皇室毫不相关。如南阳许阿瞿画像石,许阿瞿出生在一个富有之家,而非贵族。此外,历史文献也说明盘舞多出现在富贵之家的宴会上,东汉边让曾写到自己在聚会后的感叹:“尔乃清夜晨,妙技单,收尊俎,彻鼓盘。”“惘焉若酲,抚剑而叹。”(27)显然盘舞并非宫廷专用,其表演场合更多在富贵之家的宴饮聚会上。

踏盘舞有一定的情节表演内容。在荥阳陶仓楼乐舞壁画中,画面中间女子正踏鼓而舞,另一男子赤裸上身与女子对舞,男子右手伸出,似要追赶抓住女子,而女子疾身向前,在盘上跃奔,双臂后举,长长的衣袖垂向身后,仿佛民间醉汉追打老婆的场景。两侧各跽坐一人击鼓伴奏(见图12)。(28)可见盘舞不仅有舞蹈动作,还有模仿生活场景的情节展现,目的营造喜乐效果。

本文所论及的七盘舞仅是代表性较强的汉画,还有一些尚未涉及。总之,无论从文献记载还是汉画图像来说,七盘舞都产生并盛行于汉代。至于长袖、束腰的舞蹈装束,飘逸迅捷的舞蹈风格,则对先秦有明显的继承关系。汉代的七盘舞发展到晋代,盘已经不限于放置地上,而是同杯子一起成为舞者手中的道具,这种杯盘舞又称为“晋世宁”舞,“《杯柈舞》,案太康中天下为《晋世宁舞》,务手以接杯柈反覆之。此则汉世惟有柈舞,而晋加之以杯,反覆之也”(29)。到了唐代,这种盘舞逐渐退出了历史舞台。汉画中关于盘鼓舞的生动描绘弥补了文献中的不足,使我们能够更加形象直观地了解到那个时代舞蹈的装束、动作以及表演组合情况,对于汉代音乐舞蹈史和汉代社会的研究都有着宝贵的参考价值。

注释

①分别见《考古通讯》1955年第2期,《文物》1957年第8期。

②⑥⑦⑧⑨⑩图像见俞伟超主编:《中国画像石全集1·山东画像石》,山东美术出版社,河南美术出版社,2000年,第153、134、65、141、165、27页。

③图像见四川省文化厅,四川省文化管理局编著:《天府珍藏》,四川科技出版社,2009年,第140页。

④(28)刘东升、袁荃猷编著:《中国音乐史图鉴(修订版)》,人民音乐出版社,2008年,第46、45页。

⑤图像见中原文化大典编纂委员会:《中原文化大典·文物卷·画像砖》,中原出版传媒集团,2008年,第330页。

?张秀清、张松林、周到:《郑州汉画像砖》,河南美术出版社,1988年,第134—135页。

??萧统编:《昭明文选》上,中国戏剧出版社,2002年,第268、236页。

?(25)萧统编,李善注:《中华传世文选·昭明文选》,吉林人民出版社,1998年,第581、322页。

?张宏林:《鉴影觅韵铜镜中的文化与故事》,文物出版社,2015年,第139页。

?陈寿:《三国志》卷二五《杨阜传》,中华书局,1959年,第704页。

?班固:《汉书》卷九十七上《外戚传上·孝昭上官皇后传引》注,中华书局,1962年,第3960页。

?萧统编,李善注:《文选》,中华书局,1977年,第247—248页。

?(26)严可均辑:《全三国文》上,商务印书馆,1999年,第312、312页。

?(22)(23)任继愈:《中华传世文选·昭明文选》,吉林人民出版社,2007年,第287—288、288、288页。

(21)王星琦編选:《柳永集》,凤凰出版社,2014年,第156页。

(24)白洁、陈祎晨:《舞武相融——汉代画像石“七盘舞”考述》,《艺术审美批判》2010年第2期。

(27)范晔:《后汉书》卷八十下《文苑传下·边让传》,中华书局,1965年,第2644页。

(29)房玄龄等:《晋书》卷二十三《乐志下》,中华书局,1974年,第717页。

Analysis of Dance on Tray and Drum in Han Dynasty′s Brick Paintings

Li Miao

Abstract:The paintings "Dance on Tray and Drum" has been found both on brick paintings and other utensils of Han Dynasty. The dances are always presented together with acrobatics, musical performance and other activities. Seven-tray dancing is the major form of tray-drum dancing. As for stage dancing instruments, there are three main categories - dancing on trays, dancing on trays and drums, dancing on drums. As for dancing costumes, woman dancers always dress in silk garments, girdling, long sleeves and tie a updo. The dancing style is swift, elegant, and changeable with music rhythm. There are two major performance forms: singing while dancing, imitating the scene of people′s daily life.

Key words:brick painting in Han Dynasty;tray and drum; seven-tray dancing