中美官方危机应对话语的人际意义研究*1

◎郭旭 欧阳护华 广东外语外贸大学英文学院

中美官方危机应对话语的人际意义研究*1

◎郭旭 欧阳护华 广东外语外贸大学英文学院

话语是表征政府机构危机应对能力的重要载体,危机应对话语需要引起政府机构的足够重视。本文从系统功能语言学视角出发,对比分析中美官方在天津港爆炸事故和波士顿马拉松爆炸案中的危机应对话语,旨在探讨两国在危机应对话语中的人际意义协商与构建。研究发现,中美两国在构建人际意义的“不确定性”“权威性/实用性”“直接/间接”“强化/弱化”“复杂化/简单化”等话语维度上存在差异,这体现了中美双方文化价值观和官方政策的不同。

危机应对话语;人际意义;跨文化差异;文化价值观

1. 引言

当今世界各种危机事件不断出现,对各国政府的危机应对能力提出了严峻的挑战。话语是表征危机应对能力的重要载体,政府机构需要加强对危机应对话语的关注。针对危机事件的官方应对话语研究,尤其是对基于不同文化背景、不同话语体系下官方危机应对话语的跨文化对比研究成为了解并提高我国政府机构危机应对能力的题中应有之义。当前对危机应对话语的研究呈现学科视角广泛化、关注内容丰富化和研究路径多样化的趋势。新闻传播学领域的危机应对话语研究大多关注官方话语2的对外传播,而我国目前以政府发言人为主体的官方话语对外传播研究及对政府机构的公关宣传和组织标志系统的研究较少(窦卫霖、王洁,2014);公共管理视角下的危机应对话语研究侧重对危机管理与政府/机构形象之间关系以及危机管理链的研究(Allen & Caillouet, 1994; Benoit, 1995; Huang, 2006; Coombs & Holladay, 1996);语言学视角下的危机应对话语研究多集中于对话语策略、话语行为、主体认知和新媒体语境下危机应对话语的探讨(Clayman, 1993; 蓝纯、胡毅,2014;吴鹏、朱密,2015;Hansson, 2015; Coombs, 1998; Benoit, 1997; Wang, 2016; 邓景,2012;聂静虹等,2013;王珊、方刚,2013);新媒体环境下的政府危机应对话语研究则多侧重于探讨新媒体作为技术化手段再现和重构政府与公民之间沟通模式和公共话语体系,以及转变危机公关中的政府角色和形象修复(钟伟军,2013;陈璐,2015;Avraham, 2013; Yin & Wang, 2010; Joye, 2010)。上述趋势深化了我们对政府机构危机应对话语语言特征及其与社会、认知、文化、权力、意识形态、管理和传播之间关系的认识。细观之下,这些研究尚存三点不足:第一,虽然关注到了危机情境下政府与公众之间关系的话题,但关注点是媒体如何表征政府机构的危机应对话语,较少关注政府机构的官方话语本身,包括新闻发布会发言人的应答话语,领导人、负责人和官员的讲话等;第二,忽视了系统功能语言学视角下官方危机应对话语的人际意义研究,包括政府机构用语言建立和保持与公众关系的方式、用语言影响公众行为的方式以及用语言表达政府机构立场和态度的方式等;第三,大多立足于单一文化视角和话语体系,较少关注跨文化视角下的语言对比研究。

考虑到政府危机公关的核心职能是对政府和社会的关系进行管理,树立或者重建政府良好有效的形象(邓景,2012),而话语是政府危机公关的重要表征方式,话语的人际功能体现在用语言与他人交往,建立和保持人际关系,用语言影响他人行为,同时用语言表达对世界的看法甚至改变世界(Thompson, 1996),因而对话语的人际意义研究是了解和提升我国政府机构危机应对能力的重要渠道。本文从系统功能语言学的人际意义角度出发,对“8·12”天津港爆炸事故和“4·15”波士顿马拉松爆炸案中的官方危机应对话语开展对比研究,旨在揭示中美官方危机应对话语的人际意义异同,这有助于我国政府机构以跨文化对比视野理解中美官方危机应对话语的差异,深化对官方危机应对话语的认识,从而在话语层面提升我国政府机构的危机应对能力。

本文主要探讨三个研究问题:(1)中美官方危机应对中话语资源的使用和分布有何异同;(2)中美官方在危机应对中如何使用话语资源建构人际意义;(3)中美官方危机应对话语的人际意义建构为何会有上述异同。

2. 研究框架

基于Fairclough(1995)的三维分析框架和功能语法的人际意义系统,从文本本身、话语实践和社会文化实践三个维度对中美官方危机应对话语的人际意义进行分析,分析单位是实现人际意义的词汇语法资源。根据功能语法对语言纯理功能,即概念功能、人际功能和语篇功能的阐述,人际功能指的是语言除了传递信息之外还具有表达讲话者身份、地位、态度、动机等功能。通过这一功能,讲话者使自己参与到某一情景语境中表达态度,并试图影响他人的态度和行为(李战子,2002:10)。人际功能主要通过语气(Mood)、情态(Modality)、人称系统(Person system)和评价资源(Attitude resources)等实现(Halliday, 1994; Martin & White, 2005)。综合上述理论基础,本文调整并发展了人际意义的跨文化分析框架(见图1),对中美官方危机应对话语的人际意义进行宏微观对比研究。

(参见 Fairclough, 1995; Halliday, 1994; Martin & White, 2005)

这个分析框架的内层部分是微观的文本分析,主要是对人际意义词汇语法资源的文本分布特征进行对比分析;分析框架的最外层部分是宏观的社会实践分析,主要从文化价值观维度和官方政策导向维度来分析意识形态如何产生作用;介于微观分析和宏观分析之间的话语实践分析主要是通过对语气、情态、人称系统和态度资源建构人际意义方式的分析来完成。下面,我们具体介绍实现人际意义的词汇语法资源在本研究中的判断依据。

由于语气与使用目的直接相关,语气可以直接反映说话者的意图。本文将采用吕叔湘(2002)在《中国文法要略》中的分类标准,将语气划分为与认识有关的直陈和疑问语气、与行动有关的商量和祈使语气,以及与感情有关的感叹语气等。直陈语气不带任何特殊语气,如疑问、祈使、感叹;询问、反诘和测度统称为疑问语气,其中询问句是疑而且问,反诘句有疑问之形而无疑问之实,测度句介乎疑信之间;以支配行为为目的的语气是祈使语气;有所主张而不敢确定,要征求对方的同意是商量语气;以感情的表达为主要任务的是感叹语气。

情态是说话者对所言之事/物的可能性或责任性判断,可以表达说话者的态度(Simpson, 1993: 39),是研究人际意义的重要词汇语法资源。情态划分有不同的参照标准,总体上分为情态化(modalization)和意态化(modulation)两种类型。当所交换的东西是消息时,可以从可能性(probability)或经常性(usuality)角度看消息的可靠性;当所交换的东西是货物和劳务时,情态就涉及了讲话者的自信度,这可以从倾向(inclination)和意愿(willingness)两个角度考察。在讲话者的情态责任角度上,可以将情态分为主观和客观、显性和隐性四个维度。在讲话者的情态义务维度上,可以将情态分为高情态值、中情态值和低情态值。在极值上,可以将情态分为积极情态和消极情态。

人称系统作为人际意义的重要实现机制(Halliday, 1994: 191; Thompson, 1996),具有标识语言特征的指向性与说话者观点的特征(Simpson, 1993: 13)。人称代词作为人际标记语通常用来表示社会关系、权力和等位(Wardaugh, 2000)。从文化对比的视角来看,人称代词可以表示讲话者对讲话内容的确信度,折射讲话者的身份,并反映一定的社会文化差异(田海龙,2001;欧阳护华、唐适宜,2006)。由此,人称系统的属性、特征和功能为我们分析中美官方危机应对话语的人际意义提供了一种人称系统的对比视角。

评价资源可以表明与其他的主体是否立场一致,也可以反映并加强文化的意识形态价值(Thompson, 1996: 65)。根据Martin和White(2005)的评价理论,态度资源可以反映讲话者的感受方式,主要借助情感(Affect)、判断(Judgment)和鉴赏(Appreciation)等语言机制来体现讲话者的情感反应、行为判断和事物评价。情感可以表示幸福度(un/happiness)、安全度(in/security)和满意度(dis/satisfaction);判断涉及常态(normality)、能力(capacity)、韧性(tenacity)、精确性(veracity)和得体性(propriety);鉴赏包括反应(reaction)、结构(composition)和价值(valuation)。对态度资源的分析可以反映讲话者心理与行为的倾向性,对了解讲话者话语的人际意义具有一定的导向作用。

3. 中美官方危机应对话语人际意义的跨文化对比分析

本研究的分析语料源自天津港爆炸事故3和波士顿爆炸案4中的官方危机应对话语,这主要基于以下考虑:依据《中华人民共和国突发事件应对法》(2007)的界定,这两起事故在社会危害程度和影响范围上属于特别重大的事故灾难,均造成了不同程度的人员伤亡与极端恶劣的社会影响,严重影响了人们正常的社会生活秩序。在一定程度上,对比中美官方在两起事故中的危机应对话语有助于我们了解基于不同话语体系、不同文化背景下两国在官方危机应对话语实践上的差异,同时有助于我们进一步分析话语背后的文化价值差异。天津港爆炸事故是2015年8月12日发生在中国天津滨海新区塘沽开发区的危险品仓库爆炸事故。事故发生后共召开了14场新闻发布会,本研究主要探讨第7~14场新闻发布会,原因在于这8场新闻发布会直接涉及官方的应答话语。波士顿爆炸案是2013年4月15日发生在美国波士顿马拉松赛终点的爆炸事故。事故造成逾百人受伤,3人遇难。本研究主要分析时任美国总统奥巴马当天在白宫发表的全国电视讲话、当地时间4月15日的官方新闻发布会,以及4月16日波士顿警察局的新闻发布会等语料。尽管中美官方危机应对话语的分析语料在数量上并不对等,然而需要说明的是,我们是基于事故的实际处置情况来分析双方在危机应对中的话语选择,并不会受到语料数量对等因素的制约。

基于上述语料、理论框架和研究问题,本研究将首先分析中美官方在危机应对话语中人际意义建构的词汇语法资源的分布和使用情况,然后结合人际意义的建构方式比较双方在危机应对话语实践上的差异,最后从文化价值取向与国家政策的宏观社会文化语境因素角度分析中美官方危机应对话语的社会实践差异。

3.1 中美官方危机应对话语人际意义实现的词汇语法资源对比分析

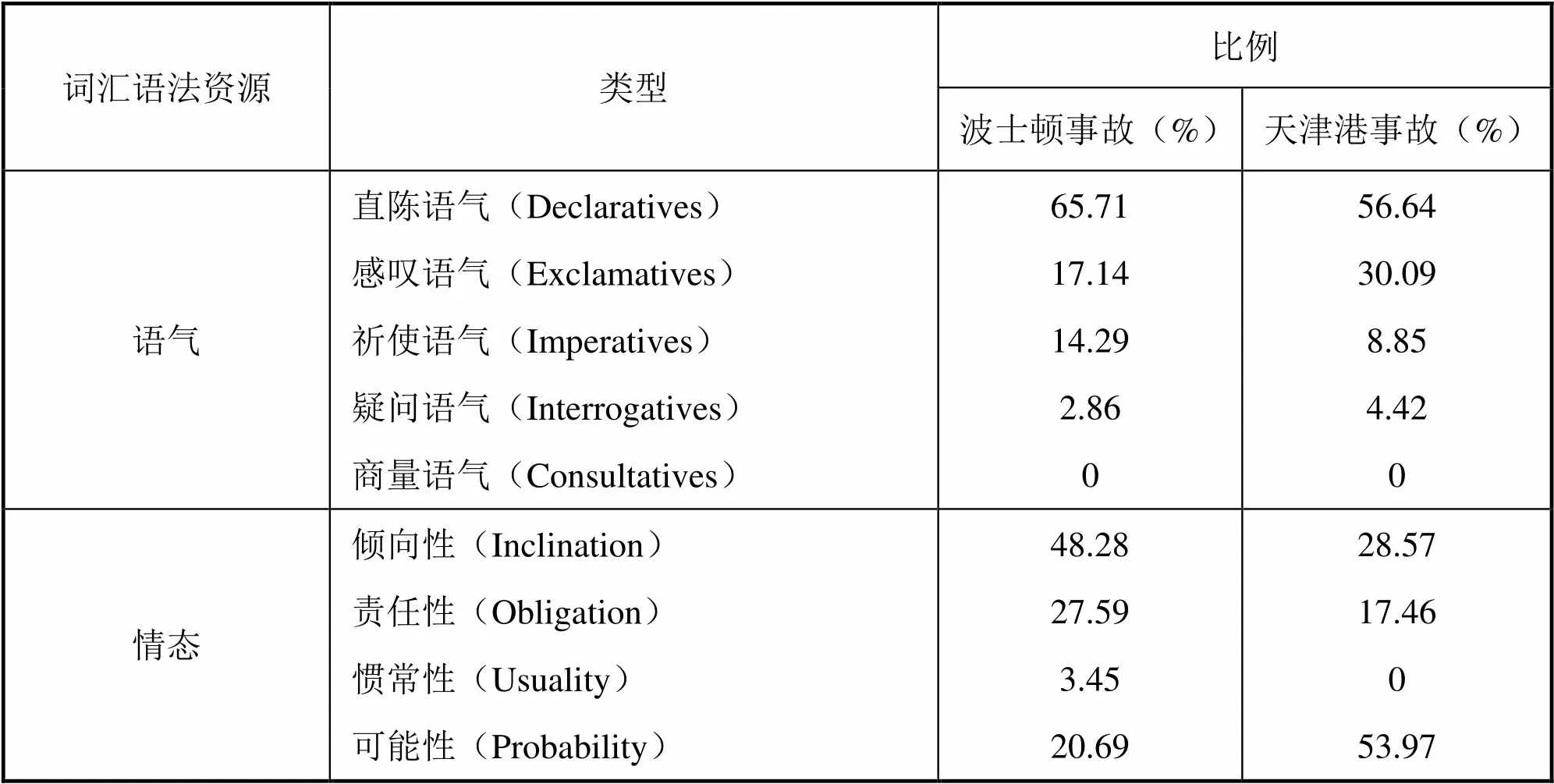

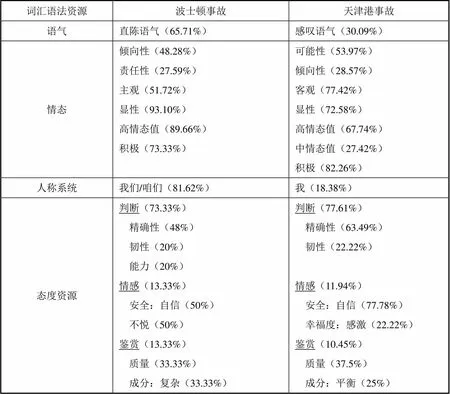

我们对两组语料中的语气、情态、人称系统和态度资源进行分类统计,对比两国官方危机应对话语中词汇语法资源的使用率,在此基础上,进一步分析各词汇语法资源在两国官方危机应对话语中的分布特征。

表1 中美官方危机应对话语的词汇语法资源使用率对比

续表

词汇语法资源类型比例 波士顿事故(%)天津港事故(%) 情态主观(Subjective)客观(Objective)显性(Explicit)隐性(Implicit)高情态值(High)中情态值(Median)低情态值(Low)积极(Positive)消极(Negative)51.7248.2893.106.9089.663.456.9073.3326.6722.5877.4272.5827.4267.7427.424.8482.2617.74 人称系统我(I)我们/咱们(We/Us/Our)18.3881.6223.8176.19 态度资源判断(Judgment)精确性(Veracity)韧性(Tenacity)能力(Capacity)常态(Normality)得体性(Propriety)情感(Affect)安全:自信(Security: confidence)幸福度:感激(Happiness: gratitude)不悦(Unhappiness)鉴赏(Appreciation)反应:影响(Reaction: impact)价值(Valuation)质量(Quality)成分:平衡(Composition: balance)成分:复杂(Composition: complexity)73.334820204813.335005013.3316.6716.6733.33033.3377.6163.4922.226.353.174.7611.9477.7822.22010.4512.512.537.52512.5

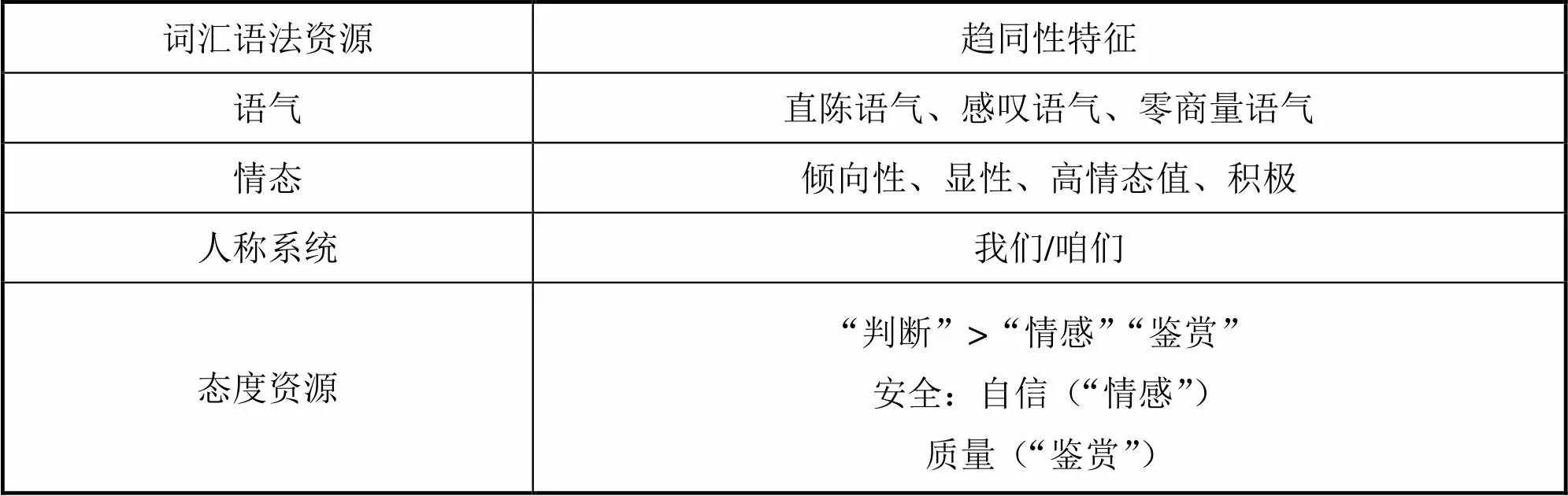

两国官方危机应对话语中词汇语法资源的使用率统计显示,中美双方在词汇语法资源的运用上具有一定的趋同性特征(见表2),主要体现在以下几方面:双方均倾向于运用直陈语气和感叹语气,具有倾向性的、显性的、高情态值的、积极的情态,以及第一人称复数形式“我们/咱们”;另外,在态度资源上,相比“情感”和“鉴赏”,“判断”的使用频率更高,而在“情感”上双方均侧重于表达“安全:自信”,在“鉴赏”上则侧重于表达“质量”。

表2 中美官方危机应对话语的趋同性特征

注:“>”表示在使用比例上“大于”。

中美双方对词汇语法资源的运用也具有一定的趋异性特征(见表3),主要体现在以下几方面:在语气上,美方倾向于直陈语气(65.71%),中方倾向于感叹语气(30.09%)。在情态上,美方注重倾向性(48.28%)和责任性(27.59%),以及具有主观性的(51.72%)、显性的(93.10%)、高情态值的(89.66%)、积极的(73.33%)情态,而中方注重可能性(53.97%)和倾向性(28.57%),以及具有客观的(77.42%)、显性的(72.58%)、高情态值(67.74%)兼中情态值(27.42%)的、积极的(82.26%)情态。在人称系统上,美方(81.62%)在第一人称代词复数“我们/咱们”的使用上高于中方(76.19%),而中方(23.81%)在第一人称单数“我”的使用上高于美方(18.38%)。在态度资源上,美方在“判断”上除了强调“精确性”和“韧性”外,还注重表达“能力”,而中方仅强调“精确性”和“韧性”,且在“精确性”和“韧性”的表达上,中方高于美方;中方在“情感”上注重表达“安全:自信”(77.78%)和“幸福度:感激”(22.22%),美方则注重表达“安全:自信”(50%)和“不悦”(50%);中方在“鉴赏”上注重表达“成分:平衡”,美方则注重表达“成分:复杂”。

表3 中美官方危机应对话语的趋异性特征

研究表明,中美双方危机应对的共同出发点是发布信息、稳定事态和鼓舞人心,这主要体现在双方均注重陈述事实、交代事态、表达慨叹、主动承担责任和义务、保持与公众的一致以及表达对事态的判断、反应倾向和对安全的自信。中美双方的危机应对差异也反映了双方各自的出发点不同,中方比较重视官方信息和态度表达的权威性(authority),这主要体现在慨叹事态、信息的可靠性和客观性、中情态值的责任和义务、“我”的官方立场以及态度上的精确、坚定、安全自信、情感感激和成分平衡;相较而言,美方比较重视实用性(practicability),这主要体现在陈述事态、高情态值的责任和义务、“我们”与公众的一致以及态度上的能力自信、情感不悦和成分复杂。

3.2 中美官方危机应对话语实践对比分析

中美官方在危机应对中不同程度的词汇语法资源在人际意义协商和构建方面也存在着较大差异,这主要体现在以下几个维度上,即不确定性、直接/间接、强化/弱化、复杂化/简单化。下面我们具体探讨话语构建人际意义各维度的差异。

3.2.1 不确定性(uncertainty)

不确定性指的是情况的模糊性或不可预测性,主要源于对情况的了解程度不够。不同文化对不确定性的心理承受程度也会不同(陈国明,2009:80)。语气资源建构人际意义的研究发现,美方在危机应对话语中不回避不确定性的信息,直接以“还没有”(don’t yet)(见例1)和“还不清楚具体细节”(I don’t have specifics)(见例2)的直陈语气回应公众;相较而言,中方更倾向于就下一步行动表态(见例3),或是表达测度(见例4),表明说话人对信息“还没有十分把握”(吕叔湘,2002:298)。测度是介乎直陈语气和疑问语气之间的表达方式,因此也是一种不确定性,这说明中方并不回避不确定性,只是表达上更加委婉。

(1)Wehave all the answers.(参考译文:我们弄清楚。)

(2)that were on an explosion.(参考译文:我们。)

(3)国务院调查组已经成立了。。。我相信这个调查组能够把整个事情的原因等等,能够把它调查出来。,这样给人民一个交代,给受害者、遇难者和群众一个交代。

(4)如果降雨比较大的话,产生新的我们叫溢散,比如地面上有氰化物的污染,经过雨淋以后会产生氰化氢,但是氰化氢本身是溶于水的,在酸性条件下会有溢散,我们也在严密地监控之中,目前看溢散的情况还不是很严重。因为我们还没有遇到降雨,,我们已经有预案严密的监控,请大家放心。

3.2.2 直接/间接(directness/indirectness)

“直接/间接”反映了中美两种文化不同的交际风格,直接交际风格力求清楚地表达情感、愿望和要求,间接交际风格则含混曲折地表达情感、愿望和要求(Gudykunst & Ting-Toomey, 1988; 刘婷、罗春朋,2011:85-86)。通常来讲,美方表达情感更为直接,中方表达情感更为间接(赵赟,2010)。直陈语气建构人际意义的研究表明,中方在应答话语中比较倾向于使用间接、含糊的表达方式回应记者提问,如使用具有推测、估计含义的助动词“应该”(齐沪扬,2011:481)回应天津港港区内是否还有其他企业的问题;美方则更加倾向于使用明确、直接的方式表明态度,如在波士顿爆炸案的新闻发布会上马萨诸塞州州长Deval Patrick 在发布会开篇直接使用“made it clear that…”(明确)和“will take all of it through information that we have”(收集所有信息)表达美国官方态度。

(6)I’ve also spoken with Governor Patrick and Mayor Menino, andthe victims and counsel the families..(参考译文:我已经和帕特里克长官及梅尼诺市长沟通过,。。)

(7)Commissioner Davis.(参考译 文:戴维斯长官。)

(8)你说的在天津港港区内是否还有其他的几家企业,。

3.2.3 强化/弱化(boosters/hedges)

“强化/弱化”反映了中美两种文化不同的侧重。强化表示确定性和自信心(Abdi et al., 2010: 1669-1679),弱化表示不确定性和话语的协商性(Hyland, 2005: 173-192)。不同文化语境下,说话人对“强化/弱化”策略的使用有所不同,这可以由情态资源和态度资源建构人际意义的方式来体现。对情态资源建构人际意义的研究显示,中美双方均侧重于强化对能力(见例9)、决心(见例10)和确定(见例11)的表达,但在惯常性表达上却各有侧重,美方通过使用副词“all the time”(总是)(见例12)强化其对反恐态度的坚定和自信,中方弱化了惯常性的表达,从而给不确定性和协商性留存一定的空间。

(9)我们在深刻吸取事故教训,痛定思痛的同时,安置好受灾群众,帮助企业渡过难关,恢复正常的生产生活秩序。

(10)我这个调查组把整个事情的原因等等,把它调查出来。一旦发现有违规、违法这些行为,惩处,这样给人民一个交代,给受害者、遇难者和群众一个交代。

(11)that Bostonianspull together, take care of each other, and move forward as one proud city. And as they do, the American peoplebe with them every single step of the day.(参考译文:波士顿人民齐心协力,互帮互助,努力向前,让城市的所有人感到自豪,对这一点。同时,美国人民和他们一起并肩向前。)

(12)We talk about three picturesas we read up to this particular event but we have no information that was going to help.(参考译文:我们在查看事故的三幅图片,但是没有发现任何有价值的信息。)

对态度资源建构人际意义的研究表明,中美双方均侧重于强化“判断”的准确性、韧性、能力、常态、得体,以及“鉴赏”的评价、质量和复杂性,但在“情感”的表达上却各有侧重,美方强化对安全(见例13)和不悦(见例14)的表达,中方则强化对自信(见例15)和感激(见例16)的表达。这反映出双方的关注点不一,美方比较关注安全与幸福度,中方则比较关注信心与和谐。

(13).(参考译文:。)

(14)The American people will. And Michell and I.(参考译文:今晚美国人民会。我和米歇尔。)

(15)我也想借这个机会请媒体和居民一定要相信政府,一定要通过合法的程序表达自己的诉求。。而且人民政府为人民,这也是习总书记一再要求的。

(16)我想在这里讲,事故发生后,社会各界都很关注,都很支持,但是目前的进展是非常顺利的。。

3.2.4 复杂化/简单化(diversifying/simplifying)

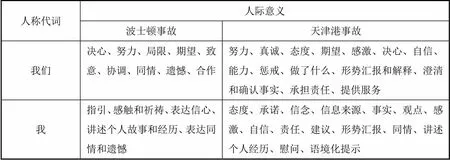

“复杂化/简单化”是不同的表意方式。英语是一种拼音文字,属于分析性语言,侧重各类概念之间形式逻辑的推理,重形合(Hypotaxis),重物称;汉语是一种表意文字,属于综合性语言,侧重对事物进行系统评价和综合把握,重意合(Parataxis),重人称(宋志平,2003)。通过对第一人称代词建构人际意义的研究发现,虽然第一人称代词“我们/我”在中美危机应对话语中比例相当(见表1),但在内容量和意义表征方面差异较大,中方传递的内容量较大,表征的意义相对复杂化,美方传递的内容量较小,表征的意义相对简单化(见表4)。

(17)ll try our utmost to make sure that all FBI resources and police forces will be put into the Boston bombings.(参考译文:将尽最大努力来确保联邦调查局动员全部资源和警力调查波士顿爆炸事故。)

(18)调查组查实以后,如果天津港集团,无论是集团还是个人,在哪方面如果有问题的话,会承担相应的责任,也接受任何的处罚。

(19)’ve directed the full resources of the federal government to help state and local authorities protect our people, increase security around the United States as necessary, and investigate what happened. (参考译文:已经下令联邦政府要调动全部资源帮助州政府和地区政府保护我们人民的安全,增加美国各地的安全工作,彻查此事。)

(20)借这个机会,也想请广大居民和媒体朋友们放心,政府将以最快的速度、最大的努力去妥善解决这一问题,坚决维护好群众的利益。

表4 中美官方危机应对话语中人称代词建构的人际意义对比

3.3 中美官方危机应对话语的社会文化实践对比分析

对中美官方危机应对话语资源的使用和分布情况及话语实践的分析表明,双方在“不确定性”“权威性/实用性”“直接/间接”“强化/弱化”“复杂化/简单化”等话语维度上存在诸多差异,这与双方的官方政策和文化价值维度等宏观社会文化语境因素密切相关。

中国长期以来以农业经济和孔子伦理道德思想为基础,属于高情境文化,一方面强调信息内化和间接性的表达方式,感情较为丰富,寓于明码之中的信息相对少些,重视情境性线索和“意会”,高度强调和谐及高体贴式的话语交际风格;另一方面强调交际时集体主义和差序格局的伦理规范,在新闻发布中非常注重官方权威、引导社会舆论和树立威严的政府形象。美国受亚里士多德哲学思想影响,属于低情境文化,强调信息外显和直接性的表达方式,重视语言表达的结构与技巧训练,强调直抒己见,重视“言传”,常用高介入式的话语交际风格;基于公众对新闻信息的需求、媒体竞争的需要以及政府为控制新闻舆论的目的,美国的新闻发布注重彰显政府及其权力阶层的义务(Hall, 1976; Gudykunst & Ting-Toomey, 1988; Lustig & Jolene, 1996; 陈国明,2009:79;尤泽顺,2002;姜欣、姜怡、临萌,2009;刘育东、周迎,2011;王彦、陈建生,2016;刘建新、夏忠敏,2013)。

文化价值观差异在人际意义协商与构建上的突出体现就是:在“不确定性”和“直接/间接”的表达上,美方倾向于使用明确、直接的陈述语气,中方倾向于使用间接、委婉、含糊的测度语气;在“情态”的表达上,美方强化了态度上的坚定和自信,中方则对不确定性和协商性留存空间;在“人称代词”的使用上,中方高度强调和谐,构建的人际意义相对复杂化,内容量较大,美方强调直接效用,构建的人际意义相对简单化,内容量较小;在“态度”资源的表达上,中方倾向于对信心与和谐的“情感”表达,美方倾向于对安全与幸福度的“情感”表达。中美官方危机应对的人际意义差异充分体现出中国的高情境文化和美国的低情境文化取向。

从危机应对的官方政策来说,中美两国也存在着较大差异。依据《中华人民共和国突发事件应对法》(2007)的第八条规定和美国联邦应急计划(FRP)的实施程序(薛澜、张强、钟开斌,2003:212),中国采用的是自上而下的危机应对方案,美国采用的是自下而上的危机应对方案(见表5)。不同的政策导向体现了中美两种体制行事风格的差异,同时也凸显了中国新闻发布的权威性(authority)取向和美国新闻发布的实用性(practicability)/义务性(obligation)取向,这对危机应对话语资源的使用和人际意义的协商与构建也产生了一定的影响。

表5 中美危机应对的官方政策差异

4. 结语

本文以中美官方危机应对话语为对象,对比分析了双方在人际意义的协商与构建方面的跨文化特征。研究表明,中美两国在人际意义协商与构建的话语特征方面存在一定的趋同性,说明双方在危机应对中有共同的出发点;同时,两国在人际意义协商与构建的话语特征方面也存在一定的趋异性,主要体现于“不确定性”“权威性/实用性”“直接/间接”“强化/弱化”“复杂化/简单化”等维度,这反映了双方在文化价值观和官方政策上的差异。需要说明的是,本文并非对中美不同文化现象的价值评判,而是着重关注文化的异同,尊重文化的多样性(陈建平,2016)。通过对文化异同的比较,本文希望能够提高人们对不同文化背景和不同话语体系下官方危机应对话语的跨文化差异的认识,这对我国政府机构提升对危机应对话语的人际意义构建能力、维护并促进政府与公众之间的和谐人际关系管理具有重要的启示。诚然,本研究并不涉及危机应对后的社会效应和公众反馈等范围,后续的研究可以进一步拓展到危机应对后的话语研究。

注释:

① 本研究系教育部人文社会科学重点研究基地项目“纠正性反馈与英语写作语言准确性的发展”(12JJD740006)及广东省高等教育“创新强校工程”项目(101-GK1310080)阶段性成果。

② 官方话语是国家领导人、官方文献或官方发言人发表的正式观点,是一种包含具体目的的、受制于一定政治文化的语言的具体使用。官方话语具有政治话语和机构话语的双重性,是政治人物或官方机构的话语(窦卫霖,2011;窦卫霖、王洁,2014),可见政府机构的危机应对话语是官方话语的一种形式。

③ 天津港爆炸事故语料来源:

http://china.caixin.com/2015-08-16/100840173_all.html#page2. Aug 16, 2015.

④ 波士顿爆炸事故语料来源:

a. http://www.tudou.com/programs/view/U0N-fYyZMcA/. April 15, 2013.

b. http://v.youku.com/v_show/id_XNTQzNTcxMDM2.html. April 15, 2013.

c. http://tv.sohu.com/20130416/n372826613.shtml. April 16, 2013.

Abdi, R., M. T. Rizi & M. Tavakoli. 2010. The cooperative principle in discourse communities and genres: A framework for the use of metadiscourse., 42(6): 1669-1679.

Allen, M. W. & R. H. Caillouet. 1994. Legitimating endeavors: Impression management strategies used by organizations in crisis., 61(1): 44-62.

Avraham, E. 2013. Crisis communication, image restoration, and battling stereotypes of terror and wars: Media strategies for attracting tourism to Middle Eastern countries., 57(9): 1350-1367.

Benoit, W. L. 1995.. Albany: State University of New York Press.

Benoit, W. L. 1997. Image repair discourse and crisis communication., 23(2): 177-186.

Clayman, S. E. 1993. Reformulating the question: A device for answering/not answering questions in news interviews and press conferences., 13(2): 159-188.

Coombs, W. T. 1998. An analytic framework for crisis situations: Better response from a better understanding of the situation., 10(2): 177-191.

Coombs, W. T., & S. J. Holladay. 1996. Communication and attributions in a crisis: An experimental study of crisis communication., 8(4): 279-295.

Fairclough, N. 1995.. London: Longman.

Gudykunst, W. B. & S. Ting-Toomey. 1988.. Newbury Park, CA: Sage.

Hall. 1976.. Garden City, NY: Doubleday & Company.

Halliday, M. A. K. 1994.. London: Arnold.

Huang, Y. H. 2006. Crisis situations, communication strategies, and media coverage: A multicase study revisiting the communicative response model., 33(3): 180-205.

Hyland, K. 2005. Stance and engagement: A model of interaction in academic discourse., 7(2): 173-192.

Joye, S. 2010. News discourses on distant suffering: A critical discourse analysis of the 2003 SARS outbreak., 21(5): 586-601.

Martin, J. R., & P. R. R. White. 2005.. New York: Palgrave Macmillan.

Simpson, P. 1993.. London and New York: Routledge.

Thompson, G. 1996.. London: Edward Arnold (Publishers) Limited.

Wang, X. Y. 2016. A struggle for trustworthiness: Local officials’ discursive behavior in press conferences handling Tianjin blasts in China., 10(4): 412-426.

Wardhaugh, R. 2000.(3rd ed.). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Yin, L. G. & Wang, H. Y. 2010. People-centred myth: Representation of the Wenchuan earthquake in., 4(4): 383-398.

陈国明,2009,《跨文化交际学》(第2版),上海:华东师范大学出版社。

陈建平,2016,中外大学机构身份话语建构比较研究,《中国外语》,第4期,29-39页。

陈璐,2015,“微”时代危机公关中的政府角色转变及策略,《新闻与写作》,第7期,90-92页。

邓景,2012,政府危机公关中的话语艺术,《人民论坛》,第7期,148-149页。

窦卫霖,2011,《中美官方话语的比较研究》,上海:上海外语教育出版社,第12页。

窦卫霖、王洁,2014,我国官方话语的对外传播研究,《对外传播》,第3期,7-8页。

姜欣、姜怡、临萌,2009,高低语境文化错层在典籍英译中的显现及对策,《外语与外语教学》,第5期,49-51页。

蓝纯、胡毅,2014,外交部新闻发言人闪避回答的语用分析,《中国外语》,第6期,21-28页。

李战子,2002,《话语的人际意义研究》,上海:上海外语教育出版社。

刘建新、夏忠敏,2013,跨文化传播的隔膜及其消弭,《当代传播》,第4期,32-34页。

刘婷、罗春朋,2011,文化价值观、交际风格与跨文化人才,《求索》,第4期,85-86页。

刘育东、周迎,2011,全球化背景下中美高低语境文化的对比研究,《河北学刊》,第3期,234-237页。

吕叔湘,2002,《吕叔湘全集(第一卷)》,沈阳:辽宁教育出版社。

聂静虹、娄拥军、王博,2013,论危机情境与政府话语策略——基于两起个案的研究,《社会科学研究》,第1期,196-201页。

欧阳护华、唐适宜,2006,中国大学生英语议论文写作中的作者身份,《解放军外国语学院学报》,第2期,49-53页。

齐沪扬,2011,《现代汉语语气成分用法词典》,北京:商务印书馆。

宋志平,2003,英汉语形合与意合对比研究综观,《东北师大学报(哲学社会科学版)》,第2期,92-98页。

田海龙,2001,英汉语“WE/我们”的人际功能与文化差异,《天津外国语学院学报》,第3期,17-20页。

王珊、方刚,2013,新闻发言人的角色定位与话语表达,《新闻传播》,第6期,250-253页。

王彦、陈建生,2016,外交情态的跨文化对比研究新视角,《西安外国语大学学报》,第2期,5-9页。

吴鹏、朱密,2015,外交部发言人应答话语的语用论辩研究:以刘为民就中美稀土贸易摩擦答记者问为例,《国际新闻界》,第9期,52-69页。

薛澜、张强、钟开斌,2003,《危机管理:转型期中国面临的挑战》,北京:清华大学出版社。

尤泽顺,2002,“强环境”与“弱环境”:中美文化差异及冲突,《解放军外国语学院学报》,第6期,104-109页。

赵赟,2010,中美面子观的实证研究——以大学生群体为研究对象,《贵州社会科学》,第10期,103-106页。

钟伟军,2013,公共舆论危机中的地方政府微博回应与网络沟通——基于深圳“5.26飙车事件”的个案分析,《公共管理学报》,第1期,31-42页。

Comparative Studies of the Interpersonal Meaning Construction in Chinese and American Crisis Response Discourses

Guo Xu, Ouyang Huhua Guangdong University of Foreign Studies

Great importance needs to be attached to crisis response discourse since discourse is form of representing government response capacities. Based on systemic functional linguistics, this paper compares government crisis response discourses of Tianjin Warehouse Blasts and Boston Marathon Bombings so as to see the different ways of interpersonal meaning negotiation and construction. The study reveals that there are some discrepancies in dimensions of “uncertainty”,“authority/practicability”,“directness/ indirectness”,“boosters/hedges” and “diversifying/simplifying”, which reflect some differences in cultural values and government policies between China and America.

crisis response discourse, interpersonal meaning, cross-cultural differences, cultural values

欧阳护华

联系地址:广东省广东市(510420)白云区白云大道北2号,广东外语外贸大学

电子邮件:en_ouyang@hotmail.com

郭旭,女,博士生。研究方向:语篇分析、跨文化研究。欧阳护华,男,教授,博导。研究方向:跨文化交际、教育人类学、应用语言学、教师发展。