星载光学遥感相机标准体系建设研究

张 乐 聂云松 曹启鹏

(1北京空间科技信息研究所,北京,100086;2北京空间机电研究所,北京,100076;3航天东方红卫星有限公司,北京,100094)

星载光学遥感相机标准体系建设研究

张 乐1聂云松2曹启鹏3

(1北京空间科技信息研究所,北京,100086;2北京空间机电研究所,北京,100076;3航天东方红卫星有限公司,北京,100094)

文摘:从航天工程总体的角度对星载光学遥感相机在指标体系、产品设计、产品测试及试验等方面的标准需求进行分析,在此基础上规划星载光学遥感相机标准体系的框架,提出标准项目清单。

光学遥感相机;遥感卫星;标准体系。

随着技术的发展,相机经历了从胶片型到传输型的发展历程,目前胶片型相机已基本退出了应用领域,被传输型相机所全面替代。我国自1999年成功发射第一颗传输型遥感卫星“资源一号”以来,已陆续发射了几十颗各种类型的传输型遥感卫星。国家也启动了高分辨对地观测系统、空间基础设施等重大专项工程来大力发展遥感卫星,目前我国的遥感卫星已实现优于1m的高分辨率[1]。随着遥感卫星的蓬勃发展,更高的分辨率、更大的幅宽、更多的成像通道将是星载光学遥感相机未来的发展方向。

星载光学遥感相机(简称相机)是安装在卫星平台上对地球进行观测的精密光学仪器,是光学遥感卫星的有效载荷,是决定任务成败的关键分系统。经过近30年的发展,我国星载光学遥感相机的研制取得了巨大进步,但相比于型号研制工作,星载光学遥感相机的标准化工作相对滞后,制定的相关国家级标准和行业级标准较少,且大部分还是针对传统的胶片相机。同时,国家层面的标准体系中对该领域标准涉及较少,缺少对相关标准制修订系统的顶层规划。目前我国关于相机的只有1项行业级标准和6项国家级标准,其中大部分还是针对胶片型相机,相关标准体系中也缺乏对相机标准的系统规划。标准的缺乏使得用户和研制单位在谈判时没有统一的交流平台,如:采购时协商哪些指标项目、验收时采用哪种测试方法等。可以说,相比于技术发展,相机的标准化工作相对滞后。

另外,在近些年的商业遥感卫星国际合作项目中,外方经常拿标准来约束我方的研制过程,要求我方提供各个研制环节执行的标准。这对星载光学遥感相机的标准化工作提出了新的要求。为更好地发挥标准指导产品采购、研制、验收的引领和规范作用,促进星载光学遥感相机行业的发展,有必要开展相机标准体系建设的研究,规划相机标准的发展蓝图。

1 标准需求分析

星载光学相机是一种复杂的系统级产品,一般由光学系统、焦面组件、电子学系统、结构与机构、热控系统等功能模块组成[2]。它还是一种定制产品,几乎每台相机都需要根据任务需求进行专门设计,不同相机由于设计方案不同,每个功能模块在具体的物理组成上存在着一定的差异。

星载光学相机的种类较多,按成像谱段可分为紫外相机(卫星遥感领域应用较少)、可见光相机、红外相机等。对于不同成像谱段的相机,由于成像原理不同,它们在设计、生产、测试、试验和应用等方面存在较大的差异。“可见光相机”主要获取地物反射的太阳电磁波辐射的可见光谱段信息,一般用CCD、TDICCD、CMOS作为探测器,广泛用于侦察、测绘、资源探测、环境监视等领域;“红外相机”主要获取地物反射的太阳红外辐射及地物自身辐射的温度、热量信息,一般用HgCdTe作为探测器,广泛用于侦察、预警、气象、海洋等领域。

按成像波段数目还可分为全色相机、多光谱扫描仪、高光谱成像仪等。“全色相机”只对一个波段成像;“多光谱扫描仪”可以对多个离散波段(一般在10的量级范围)成像,每个波段的宽度在100nm的量级范围;“高光谱成像仪”可对多个连续波段(一般在100的量级范围)成像,每个波段的宽度在10nm的量级范围。全色图像具有较高的空间分辨率,但它只是对单一波段影像的摄取,得到的是灰度图片,无法显示地物色彩。多光谱图像和高光谱图像的空间分辨率较低,但光谱信息更丰富,通过对不同波段赋予不同的RGB值可以得到彩色图像。目前的遥感卫星普遍同时装载了全色相机和多光谱扫描仪,以求通过后期对同一景全色图像和多光谱图像的融合处理得到高分辨率的彩色图像,从而对地物特征进行更精细的描述[3]。因此,应针对上述各类产品特点分析对有关标准的需求,并合理规划标准体系、制定标准编制计划。

1.1 指标体系

星载光学遥感相机是一种定制产品,由于任务需求不同,每台相机的技术指标都存在较大的差异。另外,随着研制技术的快速发展,即使是针对同一遥感任务的相机,其技术指标也在不断更新,没有必要制定产品规范类标准[4]。对于同一谱段的相机来说,虽然不同相机在技术指标上存在较大差异,但反映相机功能性能的指标项目是类似的,工程上将这些反映产品各方面特性及其相互关系的指标项目所构成的有机整体称为指标体系。指标体系是用户和研制方沟通的基础,它对用户抽象的需求进行分解,将其转换成研制方制定研制方案的依据,对于用户采购和相机研制具有重要意义。目前相机领域还没有这方面的标准,建议针对可见光相机和红外相机分别制定指标体系标准。标准中应按空间性能、辐射性能、光谱性能、几何性能等分类[2]列出用户和研制方共同关注的所有指标项目。同时,对每一项指标的定义及其对相机系统功能性能的影响程度进行说明,从而建立反映任务需求、覆盖性能要求、体现约束条件的指标体系,以指导用户和研制方完成任务分析、确定相机的技术指标、制定研制任务书。

1.2 产品设计

星载光学遥感相机是一种复杂的系统级产品,由多个功能模块组成,相机的设计同样也是一项复杂的系统工程。相机设计分为总体设计和模块设计,“总体设计”包括总体方案选型、总体参数设计、光学系统初步设计、总体构型设计、总体指标分配、综合分析与性能预估等内容[2];“模块设计”包括光学系统、电子学系统、热控系统等功能模块的设计[2]。我国目前还没有公开发布的相机设计标准,但各相机研制单位都制定了适应自身需要的企业标准。这主要是因为不同研制单位掌握的技术不同,在相机的设计和具体实现上存在较大差异,同时由于商业机密和专利等方面的原因,各厂商也不可能将自己的方法和经验在行业内推广。

标准是一种市场化的行为,是一个行业规范化的标志,是一个国家软实力的体现。站在国家的角度,应考虑整个行业的发展;站在行业的角度,应考虑整条产业链的优化。因此,针对相机设计制定标准(行业级以上)是非常必要的。作为国家级和行业级标准,相机的设计标准应重点关注相机系统及其各功能模块的设计流程、设计原则、设计验证、产品保证等与专利和具体实现无关的内容,从优化产品设计和提高产品质量的角度规范相机的设计。建议针对可见光相机和红外相机分别制定设计标准,并分为总体设计和模块设计两大类,同时在每一份标准中说明对不同类型相机(全色、多光谱、高光谱等)、不同用途相机(侦察、测绘、预警等)设计的特殊考虑。

1.3 产品测试及试验

1.3.1 地面测试及试验

地面测试及试验[5]贯穿了产品的整个研制阶段,是研制方对产品设计进行验证的重要环节,同时也是用户验收的重要环节。地面测试需要对研制任务书中规定的所有性能指标进行测试,卫星上天后无法验证的功能性能指标都将以地面测试结果作为验收依据。对于某些测试项目,往往可以使用多种测试方法,测试方法的选择直接决定了测试精度,对测试结果起着至关重要的作用,需要通过标准对测试方法进行统一和规范。地面试验则是为了进一步了解相机性能的一种操作手段,主要有实验室辐射定标[6]和真空成像试验。其中,实验室定标主要用于对探测器进行非均匀性校正和为在轨应用过程中图像的辐射校正提供参考数据;真空成像试验主要用于检验相机在模拟空间环境条件下的成像质量、确定相机无穷远焦平面位置在模拟在轨条件下相对于常温常压条件下的变化情况。

目前,与相机地面测试及试验相关的标准主要有GJB 1031-1990《星载可见光侦察相机通用规范》、GJB 1418-1992《星载可见光测量相机通用规范》、GJB 2501B-2004《星载摄影相机性能试验方法》、GJB 2705-1996《星载CCD相机通用规范》、GJB 4036-2000《星载遥感仪器红外通道辐射定标方法》和GJB 7356-2011《航天遥感器可见光波段至短波红外波段辐射定标方法》。其中,GJB 1031、GJB 1418及GJB 2501的相关技术内容是基于胶片相机制定的,GJB 2705和GJB 4036的相关技术内容是基于早期传输型相机制定的,这5项标准发布时间较长,都已经不能满足目前型号研制的需要。GJB 7356主要针对可见光相机的实验室辐射定标,该标准的技术内容目前仍然适用。对于不同谱段的相机,其测试原理、测试仪器及设备、测试方法存在较大的差异,如可见光相机一般用积分球作为光源,红外相机一般用黑体作为辐射源。建议针对可见光和红外两个谱段的相机分别制定测试标准。

同时,考虑到相机的性能指标较多,不同类型的测试项目之间相对独立,建议按照光学特性测试(如内方位元素、真空离焦量、空间分辨率、光谱透过率、光学系统调制传递函数等的测试)、系统特性测试(如相机视轴与基准面夹角、系统调制传递函数、系统光谱特性、信噪比、动态范围等的测试)、真空成像试验及辐射定标试验分别制定测试及试验标准。标准中应明确测试(试验)原则、测试(试验)系统、测试(试验)方法及数据处理等内容,以指导和规范相机地面测试及试验工作的开展。

除了与性能相关的测试及试验外,相机还需要进行环境适应性试验。环境适应性试验一般包括力学试验、热试验、磁试验、电磁兼容性试验、辐照试验等。对于相机来说,其所采用的环境试验方法与其他航天产品没有本质区别,现有标准可以通用,没有必要再专门针对相机制定此类标准。

1.3.2 在轨测试

在轨测试[6]是卫星交付用户前的最后一个环节,也是卫星验收最重要的环节,需要卫星系统、测控系统、运控系统、应用系统共同参与完成。同时在轨测试结果也是用户进行飞行结果评定的重要依据,直接关系着任务成败。另外,对于光学遥感相机来说,受元器件老化等因素的影响,相机的响应特性会不断变化,因此需要定期通过在轨辐射定标进行检查[6]。辐射定标贯穿了相机在轨应用的全寿命周期,这也是遥感卫星在轨测试与其他类型卫星最大的区别。

经过多颗遥感卫星在轨测试的工程实践,我国已经形成了一套在轨测试工作规程,具备了标准化的基础和条件。在轨测试的对象是整星,由于卫星已发射升空,在轨测试只能通过卫星回传的遥测参数和遥感数据来检查卫星的工作状态,因此在轨测试的测试项目不能覆盖卫星的所有技术指标。

遥感卫星在轨测试的测试项目一般分为三大类:平台、有效载荷和星地一体化,其中有效载荷测试和星地一体化测试都涉及相机。有效载荷测试主要针对相机自身的成像功能和性能,星地一体化指标测试主要针对由相机、卫星平台及地面系统共同确定的地面像元分辨率、成像幅宽、辐射定标精度、目标定位精度等技术指标。

从系统总体的角度出发,应针对整星制定在轨测试标准,但考虑到同一谱段相机可装载于多种用途的遥感卫星,如果仅针对整星制定标准,由于不同用户习惯上的差异,会使得相机部分的内容在描述上存在差异,失去了标准的意义。目前,我国还没有关于遥感卫星在轨测试的标准。建议专门针对不同谱段的相机制定在轨测试标准,在个别指标的测试上体现不同用途遥感卫星的差异,各类遥感卫星的在轨测试标准中关于相机的部分直接引用该标准。

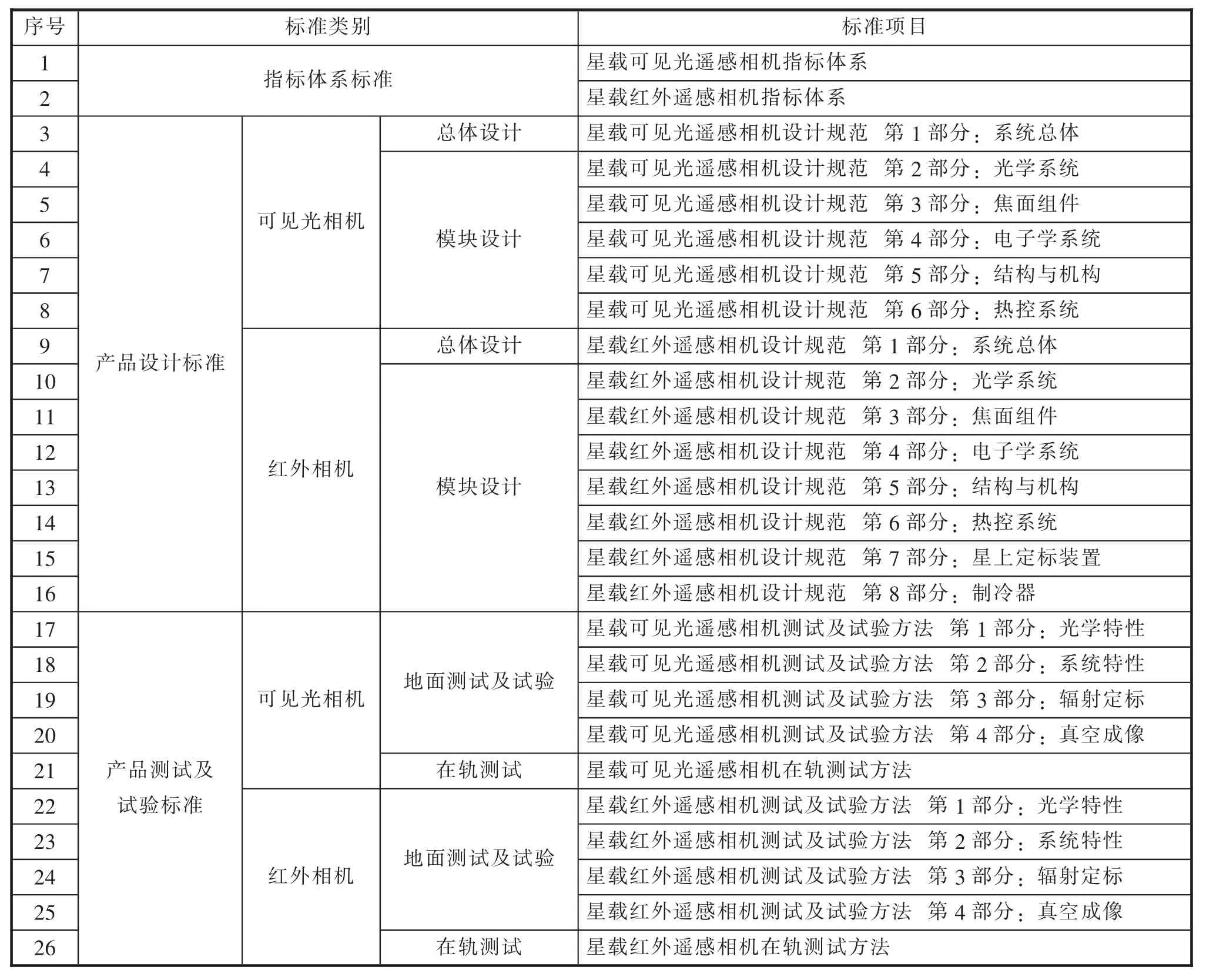

表1 相机规划标准项目清单

2 标准体系建设

以上从指标体系、产品设计、产品测试及试验等方面阐述星载光学遥感相机所需的标准,力求体现用户和研制单位的标准需求,便于全面规划相机标准体系,以指导产品的采购、研制及验收,从而规范和促进行业的发展。建议的星载光学遥感相机标准体系框架如图1所示,规划的标准项目见表1。

综上所述,标准需求体现在:指标体系——分别制定可见光相机和红外相机指标体系标准;产品设计——制定产业链优化的相机设计行业级以上标准,针对可见光相机和红外相机分别制定设计标准;产品测试及试验——针对可见光和红外两个谱段的相机分别制定测试标准,专门针对不同谱段的相机制定在轨测试标准。随着我国卫星遥感产业的快速发展和遥感卫星国际合作项目的深入开展,标准作为技术法规将在其中发挥越来越重要的作用。开展相机标准研究并制定一套完整的标准,一方面可以通过标准为用户和研制方搭建交流的平台,在统一双方对相机技术指标的理解同时,还提供相机验收的判据;另一方面还能通过标准规范相机的研制流程及相关环节,从而缩短产品的研制周期,提高产品质量,使得企业可以把更多的经费和精力放在技术的创新上。标准体系的规划和建设是一项复杂的系统工程,需要考虑型号研制的实际情况、国际合作的需求以及技术发展的趋势;同时标准体系的规划和建设还是一个逐步完善的过程,需要根据新技术、新产品、新需求的出现对标准体系进行修订和优化。本文所规划的标准体系是基于我国相机的研制现状和发展规划提出的,希望可以作为我国星载光学遥感相机标准体系建设的参考。

[1]邱学雷.我国成功发射高分二号卫星[J].中国航天,2014(9).

[2]马文坡.航天光学遥感技术[M].北京:中国科学技术出版社,2011.

[3]种占学.多源全色影像与多光谱影像融合技术研究[J].河北师范大学学报,2009(3).

[4]程旭辉.GJB0《军用标准文件编制工作导则》实施指南[M].北京:国防工业出版社,2007.

[5]徐福祥.卫星工程[M].北京:中国宇航出版社,2002.

[6]陈世平.空间相机设计与试验[M].北京:中国宇航出版社,2003.

张乐(1985年—),男,硕士,工程师,研究方向:航天器标准化、卫星应用标准化。

※本文源于国家军用标准《星载可见光测绘相机规范》(计划项目代号为16TJ008)。