上海河蟹种源产业育种历程、模式和趋势分析

刘华楠 张佳新 王成辉 黄赛斌

区域渔业

上海河蟹种源产业育种历程、模式和趋势分析

刘华楠1张佳新1王成辉2黄赛斌3

河蟹,学名中华绒螯蟹(Eroicheir sinensis),俗称螃蟹、大闸蟹等,其凭借营养丰富,风味独特等特征深受消费者欢迎,已然成为我国内陆水域重要的增养殖对象。全国许多省市已经将河蟹产业作为发展社会经济、调整产业结构、改善人民生活的支柱性产业,然而支撑如此庞大产业的背后是未经遗传改良的野生群种,同时更为严重的是,这些野生群种已经出现种质衰退和混杂的问题。自2011年以来,我国虽然已经选育出、并经全国水产原种和良种审定委员会审定通过了3个中华绒螯蟹良种,但与河蟹产业巨大的苗种需求和其庞大的产业规模相比,中华绒螯蟹的良种数量实在太少,对河蟹产业的贡献十分微小。由此,河蟹良种的选育与培育工作已引起学者和业界的普遍关注。

上海市是全国蟹种的主产区之一,其蟹种产量占全国蟹种总产量的14.4%,河蟹种苗产业已成为上海市水产养殖业的重要支柱产业,其育苗技术的发展和种苗生产的规模直接关系到上海市广大蟹农的收益和河蟹产业的前景。本文对上海河蟹苗种的生产和选育历程、培育模式及发展现状进行简单梳理,以期对上海河蟹种源产业的发展动态和趋势有清楚明晰的了解。

一、上海河蟹苗种生产与选育历程

1.蟹苗生产历程

中国的河蟹育苗与养殖经历了捕捞天然苗、人工育苗粗放养殖和池塘生态养殖三个历史阶段。

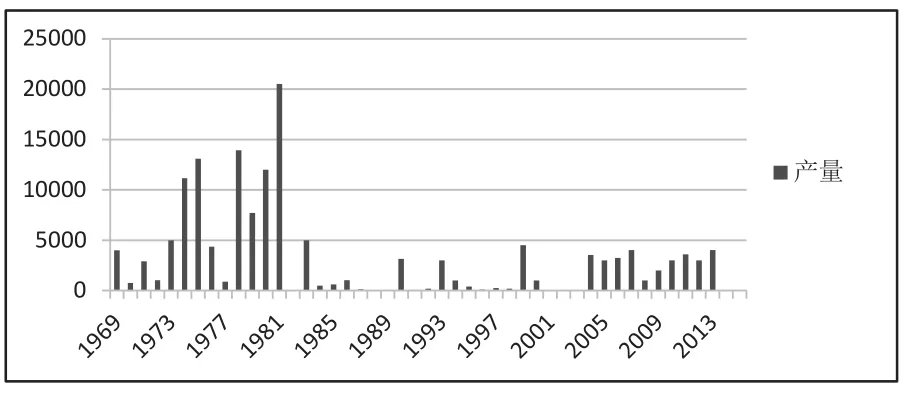

第一阶段:捕捞天然苗(20世纪60年代-80年代中期)。1969年,上海崇明北八滧发现大量蟹苗,人们开始大规模捕捞,上海也由此率先开展了蟹种的培育与基地建设。80年代中期以前,中国河蟹的生产主要依靠捕捞长江口的天然蟹苗和对幼蟹进行湖泊放流,这使得长江口的蟹苗资源得到很大程度上的开发利用,如图1所示。

图1 1969-2015长江口蟹苗产量(吨)变化图

第二阶段:人工育苗粗放养殖(20世纪80年代-90年代)。上海崇明岛附近的长江口水域一直都是蟹苗的主产地,然而随着养殖规模的逐渐扩大和对天然蟹苗的过度捕捞,长江口天然蟹苗资源日渐枯竭(图1),捕获的蟹苗数量已无法满足养殖业的需求。为了解决蟹苗的供应问题,20世纪80年代后期,浙江省和安徽省先后开展了河蟹的人工繁育,并逐步实现了批量生产。

第三阶段:池塘生态养殖(进入21世纪)。上世纪八九十年代,由于对河蟹产量的片面追求且盲目扩大养殖规模,导致河蟹病死率不断上升,其规模、品质均受到严重影响。21世纪后,伴随河蟹育种模式的发展,科研技术人员借助稻田、池塘等多种养殖水体,在总结传统蟹种培育技术的基础上,采用增殖与养殖相结合的方式,探索出生态养殖技术。九十年代后期,通过人工繁育的河蟹苗种产量已突破5万kg,逐渐成为河蟹养殖的主要苗种来源。

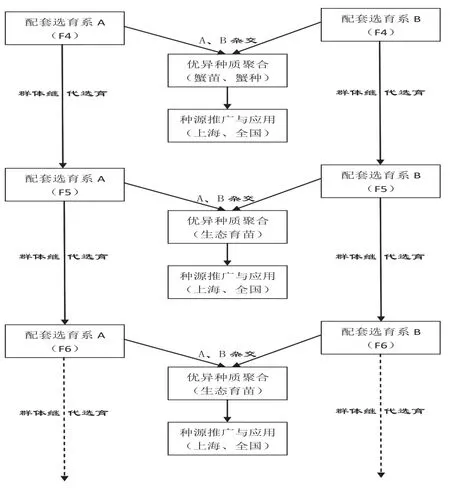

图2 上海河蟹良种选育和种源生产技术路线图

2.良种选育历程

上海的河蟹良种选育工作开始于2004年。在上海市农委的支持下,上海开始了中华绒螯蟹的良种选育工作。在选育过程中建立了育繁推一体化的选育联盟和新的水产生物育种格局,不同于以往的育种单位先选育、生产单位后应用的水产育种格局,将科研院所、良种生产单位、技术推广机构、公司和养殖专业合作社联合起来,形成了育繁推一体化的选育联盟和育种新格局。选育良种“江海21”在2015年应用面积达15万亩,涵盖了全国14个省市区。

目前上海的河蟹良种已通过了国家原种和良种审定委员会的审定,正报农业部审批。在选育过程中,形成了较为独特的育种技术路线和专利技术(见图2),将长江水系绒螯蟹的腿长和额齿尖等性状聚合起来,较好的恢复了长江水系中华绒螯蟹的原种特征和种质特点,在全国14个省市的养殖效果明显,产生了良好的经济效益和社会影响。同时,在选育过程中,针对当前河蟹育苗过程中普通使用小规格亲蟹(80-100g)的问题,上海在全国率先开展大规格亲蟹(雌150g、雄200g以上)的工厂化和池塘生态育苗技术探索,建立了国内领先的大规格亲蟹育苗技术体系,从根本上进一步保障了上海的河蟹种源质量。

二、蟹种培育技术模式

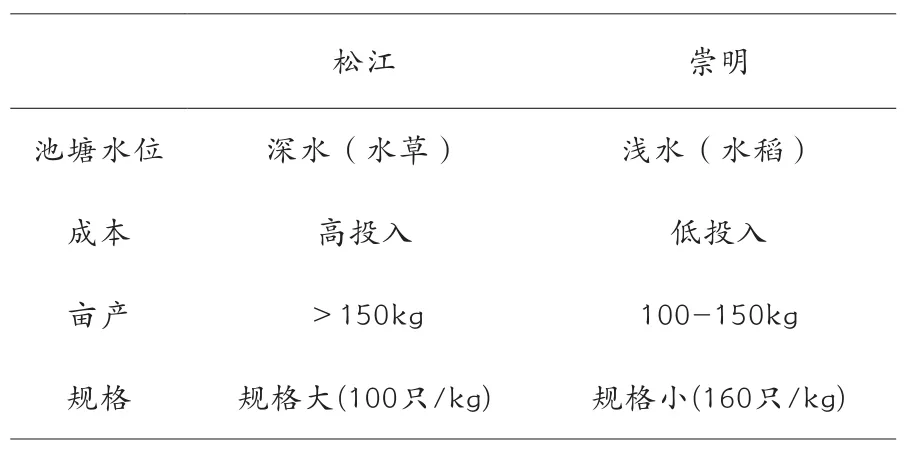

上海蟹种培育采用两种生态培育模式,即“松江模式”和“崇明模式”。

1.松江模式:池塘式蟹种培育

2012起,上海中华绒螯蟹产业技术体系建设项目依托上海鱼跃水产专业合作社的养殖基地,在松江浦南地区建立了“江海21号”蟹种池塘培育示范基地。经过三年的试验和探索,形成了“稀放蟹种、池塘种草、底部增氧、颗粒饲料和鲜活饵料相结合、养殖全程不使用渔药”的池塘式生态蟹种培育模式,即“松江模式”。

这种模式是在蟹种放养前7-10天,使用鸡、猪肥等有机肥料培育浮游动物,放入池塘中增加蟹种下塘后的活饵料。每亩放养蟹苗1.0-1.25kg,将蟹苗均匀洒在池塘四周的水面或水草上,蟹种培育以天然饵料为主,如浮游生物、水生植物、底栖生物等,适当添加配合饲料。由于养殖池塘载塘量较低,投入的饲料也相对减少,再加上池塘周围水草繁茂等因素,整个池塘水质清新,池塘环境十分良好,使得病害风险大幅降低,有利于提高蟹种培育的质量安全。经过试验表明,采用池塘生态育种模式取得了很好的经济效益(表1)。其中饲料成本、人工成本、能源成本较传统模式均大幅下降。同时,由于池塘水质清新,池塘水、排放水均符合相关的规定和标准,该模式也直接保护了相关渔业水域环境,同时具有良好的生态效益。

表1 松江、崇明综合站扣蟹培育模式对比

2.崇明模式:稻田式蟹种培育

上海崇明“稻蟹共生模式”主要根据扣蟹能吃掉害虫,排泄物可肥田,促进水稻生长,具有一定保粮作用;而水稻田则有较大空间容纳扣蟹,高密度时,可以提供很多挺水植物供扣蟹良好栖息环境。同时,稻田能为扣蟹的生长提供丰富天然饵料,节约一定饲料投入。这种培育模式通过新建人工生态系统,将种植业和养殖业两个完全不同的生产场所有机结合,使其发挥蟹塘和稻田原有生态系统的作用,达到互利互惠良性循环的目的。目前,稻田式蟹种培育技术较为成熟,总体产量比较稳定。

三、上海河蟹种源产业的发展现状

1.种苗来源

据上海市河蟹行业协会调查统计,近年来,上海规模以上蟹种养殖专业合作社的蟹苗主要来源于江苏射阳的育苗场,占比达95%左右,少部分在如东采购。江苏射阳因位于北亚热带和暖温带的过渡地带,光照充足,育苗成本低,现成为全国最大的蟹种培育基地,有河蟹育苗场120家,育苗面积3万亩,蟹苗产量占国内市场的70%以上。

2.生产规模与产量

上海市河蟹是上海水产养殖中发展较快的产业。近15年来,上海蟹种培育面积呈现明显稳步增长趋势,由2001年的2.45万亩上升至2014年的5.1万亩,增长两倍。2001-2005年期间蟹种培育面积增加1.55万亩,2005至2010年间增加1.1万亩,2010至2014年间基本保持不变。蟹苗产量增长则更为强劲,近15年间,上海市河蟹蟹种产量由2001年的700吨增至2014年的7000吨,上升了9倍。2010年的蟹种产量为6500吨,比2005年的3500吨增长了85.7%,2014年与2010年相比总体表现为稳步增长,略有上升。

3.养殖基地与生产布局

表2 2010-2015年度上海良种蟹苗应用情况

上海崇明具有独特的地理优势和水域生态条件,适合于进行河蟹的种苗培育和种源产业发展。由此,上海河蟹种苗养殖主要集中在崇明,占养殖量的95%以上,少量零星分布在金山、宝山、松江、青浦等四个区县。

崇明县内蟹种养殖主要分布于10个乡镇,其中陈家镇、横沙乡、港沿镇、堡镇、向化镇、竖新镇、新河镇等是蟹种培育大镇。近年来,横沙乡的蟹种培育发展很快,养殖面积已达8178亩,形成规模养殖。

4.苗种推广应用

自2004年以来,上海经过连续10年的选育和评估,河蟹良种取得了突破性的进展,培育出中华绒螯蟹“江海21”。2015年,“江海21”向全国水产原种和良种审定委员会申报了新品种审定。目前,“江海21”河蟹生态育苗产量达6122.5kg,应用单位30个,应用面积4119亩(表2),用“江海21号”繁育的生态蟹苗量达5000多kg,比2014年提高了20%;其中试养殖面积比2014年增加60%,达15万亩。

目前,上海市良种覆盖率已高达58.6%。2015年,已建立了良种生产基地30个。并且良种“江海21号”中试区域已经辐射到外省包括江苏、浙江、安徽、湖北、河南、江西、湖南、山东、云南、广西、四川、贵州、新疆等14个省市(自治区)的30多个县、市43个湖泊,2015年应用面积15万亩,生产成蟹700公斤,产值达6亿元,回捕率50%-80%以上。

5.质量安全管理

崇明县通过绿色水产品认证、无公害水产品、产地检测等途径严把质量安全关口,积极建立河蟹质量安全体系,确保河蟹品质。

崇明始终坚持把质量安全建设作为事关河蟹产业兴衰的大事来抓。为促进崇明河蟹苗种市场的健康发展,规范河蟹养殖操作技术,在2000年,崇明就制定了《长江水系中华绒螯蟹蟹种培育技术规范》、《鱼蟹混养操作技术规范》等2项县级农业地方标准。质量标准和技术规范的出台使崇明河蟹的蟹种培育及成蟹养殖步入了规范化、科学化生产的轨道。

为了确保健康养殖,立足源头抓起,坚持常态化全过程有效监管,为此,首先制订检测工作计划,建立监管检测工作小组,由协会、渔政、技术站联合组成,落实专人负责,明确工作责任,监管检测工作计划报崇明县农委同意并批转渔政和技术站共同实施。其次,按照监管检测工作计划,工作小组认真组织实施,对上海市选择具有代表性、规模化养殖的37个合作社37个重点养殖基地面积约2.5万亩,占市内总面积30%左右,作为重点监管检测对象。再次,监管检测主要内容,对养殖水质、购进蟹苗、培育蟹种、养殖成蟹,实施分期分阶段进行抽检样品送市水产品质检站检测,包括对使用的渔药和投料进行抽查,同时兼顾面上的监督检查工作。对所抽检产品未发现蟹种质量问题和违规使用药物情况发生。

6.市场占有率

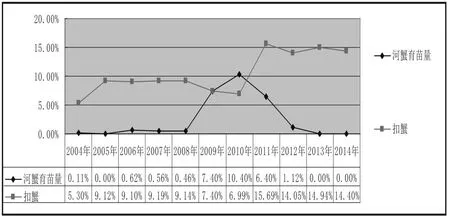

蟹苗与蟹种(扣蟹)是河蟹养殖重要的苗种来源。2004-2014年上海河蟹育苗量以及蟹种产量占全国比重变化趋势如图3所示,两者虽都存在不同程度的波动,但趋势在2010年后,呈现截然相反的趋势,蟹种是上升趋势,河蟹育苗量则为下降趋势。两者趋势图反映出,上海对全国蟹种的贡献率是越来越大的。2014年,上海扣蟹产量在全国的占比达到了14.4%,位居全国第四,凸显了上海蟹种在全国的优势地位。

图3 2004-2014年上海河蟹育苗量产量和扣蟹产量占全国的比重

7.品牌建设

上海河蟹行业协会对崇明19家规模以上河蟹蟹种培育专业合作社准许使用瀛傲牌商标销售,但合作社都基本以各自品牌销售,使河蟹种源产业区域品牌只停

区域渔业留在无形资产层面,没有资产经营实体,在“柠檬市场”、“劣币驱逐良币现象”等出现,使崇明优质蟹种销售受损时,亦不能依靠法律来保护和维护共享瀛傲牌的养殖合作社和专业户利益。

四、上海河蟹种源产业发展趋势

近十年来,在经济效益及市场需求的双重推动下,河蟹养殖模式逐渐向大规模养殖技术发展,从大养蟹变为养大蟹,因此,培育大规格蟹种也成为必然的发展趋势。组织形式上,规模化集约养殖逐渐取代原有的分散零星养殖,并且发展出具有一定品牌的养殖联合体。随着人们对品质关注度的提高,河蟹养殖在质量控制上更加注重无公害、生态化养殖。经过多年的科研投入,河蟹苗种的培育技术不断进步,有利推动了河蟹种源产业的规模化、产业化发展,初步形成了蟹苗—蟹种—成蟹的产业链。

未来,上海河蟹种源产业将进入新的市场态势。其主要特征:

(1)市场需求将成为决定河蟹种源产业未来发展规模和其增长速度的主导因素。河蟹苗种买方市场已然形成,河蟹种源产业与市场的关系将越来越紧密。当前,市场及消费者成为决定生产发展的主要方面,而不是生产者的主观愿望。

(2)“本地选种,合作培育”将成为河蟹种源培育新模式。上海适合河蟹蟹种可养水面总体不足,且未来部分养殖水域将被转为成蟹养殖。因此,在水域资源受限条件下,上海未来利用河蟹种源选育的强大技术优势,采用“本地选种、合作培育”的模式和江苏、安徽等河蟹蟹种主产区的育苗基地合作是进行大规格亲蟹蟹种标准化繁育的必由之路。在确保优质种源的基础上,扩大幼蟹的高品质养殖规模。

(3)发展河蟹种源产业的同时保护好水域生态环境。水环境质量对蟹苗成活率影响很大,逐渐成为河蟹种源产业发展的重要制约因素。随着生态养殖技术的推广应用,水质在生态养殖中的重要性也被越来越多的养殖户所认可。处理好好发展生产、保护资源、改善环境三者之间的矛盾,走健康养殖之路,有利于提高上海河蟹苗种生产可持续发展能力,进一步提高产业发展的整体水平。

五、结束语

苗种质量是河蟹种源产业健康发展的重要物质基础和前提条件。上海利用其在河蟹苗种研发人才与技术方面的强大优势,使河蟹蟹种选育工作取得了突破性的进展,也促进河蟹种源产业整体发展呈现良好态势。为进一步提升上海河蟹蟹种优质种源地位,上海河蟹种源产业发展战略目标为:首先,使上海河蟹苗种生产率保持稳定持续增长,并且提高河蟹苗种生产的质量,为全国河蟹产业提供优质的种源,减缓全国对长江水系河蟹优异种质的需求。其次,要保护和改善生态环境,通过产业中相关技术的攻关、集成与创新,实现高效、生态的种源基地建设,减少资源浪费,永续地利用自然资源,使河蟹种源产业向生态服务功能延伸,促进上海河蟹种源产业的持续健康发展,使其成为上海渔业经济中的“黄金产业”。

(通联:1.201306,上海海洋大学经济管理学院;2.上海海洋大学水产与生命科学学院;3.202150,上海市崇明河蟹行业协会)