潜艇:水下第一击

匡己

对于人类而言,海洋之神秘色彩不亚于太空,而用于进入海洋之主要工具——潜艇,亦是充满了神秘色彩。这层色彩又因为此物主要负担军事任务而显得更加浓重,通常情况下它是不会大摇大摆地出现于世人面前,而是沉默于海洋之中。那么如此神秘的潜艇,其历史是从何时开始发生的?

答案,绝对比你想象的远,不是十八世纪,也不是十九世纪,而是公元前五世纪。

骗子与先驱

与发明潜艇这件事扯得上关系的古人有很多很多,他们之中的一部分有幸在历史上留下了名号,其中既有货真价实的先驱者,也有别具用心的骗子。

这帮人中,第一位出现在史册中者,乃是古希腊历史学家兼政客修昔底德,此人活动于公元前5世纪。那是一个风起云涌的大时代,古希腊世界的两大强国雅典与斯巴达展开了数十年的战争,史称为伯罗奔尼撒战争。作为战争的参与者,修昔底德后来写就一部《伯罗奔尼撒战争史》,其中有如下文字内容,被西洋学者认为是古希腊人率先想到了潜艇,或者说水下航行作战的铁证:“在大港中木桩的周围有一些远距离的战斗,这些木桩是叙拉古人钉在他们的旧船坞前面的海底中……雅典人……或沉到水底下,把木桩锯断……最难对付的是那些眼睛所看不见的部分,因为有一些钉入海底的木桩没有露在水面上,如果船舰在木桩上航行,好像在暗礁上航行一样,那是很危险的。但是这些也交给潜水者去处理,他们沉到海底去,把这些木桩锯下来。”(《伯罗奔尼撒战争史》第七卷第二章)

此后大约一百年,一代枭雄亚历山大大帝围攻腓尼基城市泰尔期间,又出动了潜水员从事军事工作。这一次的证人是大学者亚里士多德。一千六百余年之后,这个故事被演绎成了亚历山大大帝坐着一个密封的桶,在以他名字命名的古埃及大城市亚历山大港口附近,潜入水中,饱览了一番美景。

与这些“潜水员”和“潜水桶”相比,更加接近潜艇的传说来自于中国公元前3世纪的秦始皇时期,根据一本出现于东晋时期的书籍《拾遗记》所载,有一个神秘的“宛渠国”,其民驾驶着一种能潜航于海洋的船只前来教授秦始皇神仙之术:“始皇好神仙之事,有宛渠之民,乘螺舟而至。舟形似螺,沉行海底而水不浸入,一名‘沦波舟”。

考虑到《拾遗记》成书于东晋时期,年代在秦始皇之后大约六百年,又是充满了“怪力乱神”的野史,这个故事的可信度要打折扣。

到了文艺复兴时期,近代科学的萌芽开始出现,达芬奇以他那只神奇的笔,留下了许多脑洞大开的设计草稿,这其中就有关于潜艇的一幅。此设计源自于公元1499年达芬奇漫游水城威尼斯时,当时此地正面临土耳其人的军事威胁,威胁的方向则是海上。达芬奇便“灵机一动”,画下了一幅“潜艇”设计图,并在笔记中进行了一番热情洋溢地幻想:这种“潜艇”将土耳其人的军舰灭了个精光。但从这幅设计图看,这种“潜艇”实际上只是一个长方体,然后在中间位置加一个小正方体,如何驱动,如何作战,达芬奇都没有交代。

达芬奇之后大约六十年,一本名为OpusculumTaisnieri的书籍中,记载称有两名希腊人跑到时任神圣罗马帝国皇帝查理五世面前献宝,宝物是一种能容纳他们二人的小船,能潜入河中,短途潜航大约一百来米,然后再度浮出。下潜之前,他们带了一根点燃的蜡烛,浮出后,蜡烛还在燃烧。

由此推断,大约此时已实现人力驱动——手摇或者脚踩作为动力,驱动一个类似于螺旋桨的东西,产生推进力。水下航行与水面航行不同,既不可能挂帆也不可能划桨。相比于此前那些传说、潜水员和草图,这才是踏踏实实的一大进步。

1578年,英格兰数学家威廉·伯恩在其所著《發明或设计》一书中,绘制出了一幅潜艇设计图,相比于达芬奇的“灵机一动”,这幅潜艇设计图显得十分翔实且可行,并有一套完整的设计说明,包括外壳以防水皮革制成,内壳以坚硬木材制成,船体内配置有水袋,可通过手摇控制的把柄进水放水,以实现上浮下潜——现代潜艇上浮下潜的原理其实也是如此。伯恩先生奠定了潜艇的基础。

遗憾的是,他也只是一位理论家,未能将这个设计图变成实物。但他启迪了许多的后来者,从十七世纪开始,沿着伯恩先生足迹的实践者开始大量涌现出来。

1605年,德国医生兼数学家玛格努斯·皮革里斯依据伯恩先生的理论,造出了一艘微型潜艇,之所以称其微型,乃是因为此潜艇是为一位身高不到一米三的侏儒量身打造的。

科勒里斯·贾克波斯祖·德雷贝尔是一位荷兰炼金术士,极度痴迷于炼金术,原因则是他有一位挥霍成性的妻子。在炼金术迟迟没有带来一点产出,只有无尽的投入之窘境下,他发明了许多的东西以图博得权贵欢心,获得“研究经费”,这其中就包括潜艇。史称他可能造出过两艘或者三艘潜艇,都是依据伯恩先生的设计图而来,并找到了一个好卖家——英国斯图亚特王朝第三代国王詹姆斯一世。

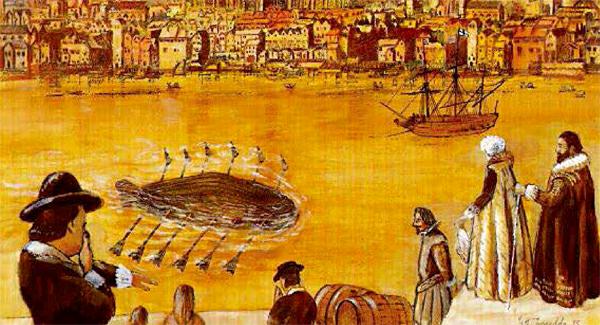

这艘潜艇由人力划桨驱动——匪夷所思的设计,此外还有空气净化装置——对于一位炼金术士来说这不是难事。1620年,德雷贝尔在詹姆斯一世和数千名伦敦人面前进行了他所制潜艇的“处女航”,根据其朋友康斯坦汀·惠更斯在1651年出版的自传中所回忆,这次航行十分成功:

“这艘怪船是各种奇怪事物的组合,它平静地潜到水下,让国王和几千名伦敦人陷入了巨大的悬念中。这个悬念持续了差不多三个小时,在这段时间中,流言四起,然后,随着这艘怪船再度在距离下潜地很远的地方浮出水面而全部消失。德雷贝尔和他的几个同伴绘声绘色地讲述了他们的水下航行经历,称他们在水下航行时,行动自如,和在水面上航行一样,没有水漏进来,空气也很清新。”endprint

但后世有西洋学者认为,德雷贝尔的潜艇实际上是一只由船只拖着的大桶,划桨驱动,其先进之处主要在于能交换空气,同时还装备了一个水银计可测量下潜深度。

德雷贝尔之后,又有一些各有专攻的人士进入这个领域,他们基本上只是在伯恩先生的设计框架中打转,并未取得突破性进展,而且无论国籍如何,他们服务的对象基本上都是英国,因为此国当时是全球海权体系中最具活力与威力者,有钱也有心胸容纳这些骗子和先驱,在十八世纪就为他们批准了十余项关于潜艇的专利。

但英国称霸海上,所靠乃是强大的水面舰队,潜艇对他们来说属于基本无用的东西,何况其还处于“玩具阶段”。所以英国也只是表面上引领了潜艇发明的浪潮,它那里不会产生决定性的推动者,决定性的推动者必然来自于一个海军弱国,且受到英国一类强敌之威胁。

美国发明家

战争是发明之母。这句话在很多时候是真理,特别是一些高精尖科技,基本上都源自于巨大的军事需求,潜艇即为其中之典型代表。

从学术层面上意识到潜艇具有军事潜力的史上第一人,乃是活动于17世纪的一位英国主教约翰·威尔金。此人在1648年,也就是炼金术士德雷贝尔的潜艇“处女航”后28年,在一本名为《数学与魔法》的个人著作中,发表了他对于潜艇军事潜力的几点看法:

1.隐秘性:潜艇可以在无人察觉、也无人阻止的情况下到达全球任何一处海岸附近;

2.安全性:相较于水面船只,潜艇无惧风浪,南北极厚厚的冰层也无法阻止它从下面钻过去;

3.自由性:潜艇可以随心所欲地通行于敌占区,发起袭击或者援救人员,只要那里靠海;

70余年后,一个俄罗斯木匠叶夫曼·尼科诺夫为彼得大帝建造了一艘“潜艇”,装备有可以喷火的管子,攻击方式為通过潜航在夜幕掩护下靠近敌舰,然后伸出喷火管子,放火焚毁敌舰。

有史可载的军用潜艇首次作战记录,来自于美国,时间是1776年。美国是未来的海上霸王,海军舰队横行全球,但此时它相当弱小,还处于独立战争的烽烟之中,英国强大的海军舰队,对其构成了致命威胁。

为求独立,各方英杰献计献策,其中便有一位来自于耶鲁大学的高材生戴维·布什内尔,他于1771年进入耶鲁大学就读,独立战争爆发时,他已经醉心于研究潜艇多时,而且他的研究很明显是朝着英国海军去的——研究重点之一就是如何实现水下爆炸。

水下爆炸是中国早已有之的军事技术,其实也就是水雷,那是明朝水军大量运用的武器。美国学者在其著作中坦然承认了这一点,并未将发明水下爆炸技术的桂冠套到布什内尔身上,但将首次用水下爆炸技术与潜艇结合,构成一新式武器的荣誉,赋予了后者。

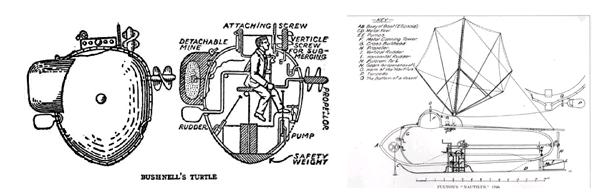

按照他们的描述,布什内尔在1776年,制成了一艘潜艇,形状如鸡蛋,小巧只能容纳一人,得名曰“海龟”。其驱动方式为脚踩手摇一部“令人迷惑的”机械,潜航速度大约3节(5.56公里/小时),艇内空气能容许潜航30分钟左右。其武器为一个水雷,装药量约为70千克,另附有一个钻头,用来在敌舰上钻洞放水雷。这个水雷大约有定时装置,设计为在“海龟”远离敌舰后才起爆。

从攻击方式上来看,布什内尔与那位俄罗斯木匠的思路其实一样,都是贴近攻击,只不过一个是放雷,一个是放火。

1776年9月7日,一位勇敢的“美国士兵”埃兹拉·李,驾驶着布什内尔的“海龟”,悄悄向一艘停泊在纽约港的英国军舰“鹰”号摸去。“海龟”成功地靠近了“鹰”号,未被察觉。但埃兹拉·李费了九牛二虎之力,也无法用钻头在这艘军舰的船壳上钻一个洞,因为这艘刚刚下水两年的新锐军舰船壳上有一层铜甲。

接下来的故事有两个版本,美国版本是艺高人胆大的埃兹拉·李最终设法让水雷爆炸,同时又全身而退,虽然“鹰”号并未受伤,但被“吓跑了”。英国版本则是这艘小潜艇出发后没几分钟,就被潮流带偏了预定航线,埃兹拉·李在剩下的时间里一直在玩命地“走回正路”,从未靠近过“鹰”号,相关故事都是“美国人”为了鼓舞士气所编造。

无论真假与否,美国军用潜艇作战史,或者说世界军用潜艇作战史,算是从布什内尔这里开始了。在独立战争接下来的岁月中,他继续改进其潜艇和水雷,并数次用于对付英国人的战斗中。独立战争结束之后,他移居法国,在这里他会遇到潜艇史上的另一位重要人物——美国人罗伯特·富尔顿。

与达芬奇等人一样,富尔顿本来也是一位画家,大约是出于追求名誉和财富的念头,23岁时只身一人漂洋过海,来到英国,从事发明工作,主要兜售对象是英国政府。当时独立战争刚刚结束,英国政府怎么可能买一个美国人的东西呢?故而3年之后,富尔顿又移居法国,试图在这个正处于大革命风暴中的国家寻求到他的伯乐。

有史料称富尔顿与布什内尔相遇,并得到后者在潜艇方面的指点,富尔顿本人则是从未承认过这一点。而他设计的潜艇,并没有得到当时法国海军大佬的欢心,逼得他只有再度“流亡”他国,在欧洲转来转去。又是3年,此时法国已是拿破仑主政,且与英国全面开战,对于潜艇似乎有迫切的现实需求。富尔顿前去游说成功,获得一笔经费,用于研制潜艇。他在1801年5月,制成一艘“鹦鹉螺”号潜艇。相比于布什内尔的“海龟”,此艇大了不少,可容纳4人,能在水下呆3个小时,且由铜铁混合建成,十分坚固。其外形不再像鸡蛋,而是像一艘小船。其最奇特之处在于配备了双重动力:水上靠帆,水下靠踩。其攻击方式则与“海龟”一样,靠近敌舰放水雷。

在实验中,“鹦鹉螺”号成功地击毁了一艘固定在港口的靶舰。富尔顿由此得以获得法国海军要追加建造两艘更大更强潜艇的许诺,倒霉的是,当拿破仑亲自前来视察富尔顿的潜艇时,这家伙却不凑巧地出现了漏水情况。随后这位枭雄勃然大怒,认为富尔顿是一个骗子,并将其驱逐出国。

富尔顿也不是好惹的!法国驱逐我,那我就去为法国的敌人——英国效力!英国时任首相威廉·皮特给了富尔顿一个机会,后者以一艘改进过的“鹦鹉螺”号,成功地在1805年表演了击毁军舰的大戏。但他的运气实在糟糕,威廉·皮特在一年后离世,“美国人”富尔顿成了讨厌的人,时任英国海军大臣约翰·杰维斯怒气冲冲地表示:“皮特是有史以来最蠢的人,他竟然鼓励这样一种作战方式,这种方式是掌握了制海权的人所不需要的,如果这种作战方式成功,我们的制海权就会立刻被剥夺掉!”endprint

富尔顿就这样又被撵走了,而这位英国海军大臣的言论正确与否,将在两百余年后得到一个残酷的验证结果。

之后富尔顿回到他的故乡美国,在那里发明了轮船,有史料称他获得了美国国会资助,建造了一艘能装100人的大型潜艇,名为“沉默”号,但还来不及试航,这位历经坎坷的发明家就去世了,“沉默”号随后也消失在了历史中。

但美国人开创的军用潜艇作战史,并没有因此结束,在接下来的一场内战中,他们将再创纪录。

史上第一击

从古希腊的雅典海军开始,到19世纪的富尔顿先生,潜艇真正意义上的第一次攻击,一直处于难产状态。

完成这一壮举的,是一艘名为“亨利”号的潜艇,时间则是1864年2月17日——美国南北战争的炽烈时期。

作为美国到目前为止唯一的一次大规模内战,南北战争充满了高科技元素——相对于那个时代而言,铁路、电报、机枪、铁甲船等等“高科技”纷纷被用于打仗杀人,潜艇又岂能置身事外?

交战的双方都有建造潜艇用于军事行动,其中北方引入了外援——法国工程师布鲁图斯·德·维勒罗伊设计建造了一艘名为“短吻鳄”的潜艇。此艇可载18人,以手摇螺旋桨的方式驱动。其先进之处有二:一是首创艇载空气净化装置,大大延长水下航行时间;二是首创电子水雷,当此艇成功将水雷挂在敌舰身上后,会拖着一根电线,驶离到安全区域,然后通电引爆。

这两项在当时都是绝对的高科技,不幸的是,它们都没有机会在实践中证明自己,在1863年4月1日的一场风暴中,“短吻鳄”不知所踪,成为了消失在历史中的又一艘潜艇。

取得史上第一击之桂冠的是南方的潜艇,造成这一结果的原因,则在于北方有强大的水面舰队(相对而言),南方则是在开战之初连一艘像样的军舰都没有。根据潜艇的供应需求原理,南方更加需要它。

为南方建造潜艇的功勋人物,名为贺拉斯·罗森·亨利。作为南方的同情者,他在南北战争爆发后,与另外两人合伙建造了一艘潜艇“先行者”号,试图以此袭击北方军舰,但还等不及此艇大展身手,北方军队就逼近了其所在的港口,为免落入敌手,亨利不得不忍痛将其破坏掉。

此后亨利又与人合伙建造潜艇,失败之后,他毅然决定单干,并在1863年8月成功造出一艘潜艇,就以他的名字命名——“亨利”号。有资料称此艇是用一个废弃的蒸汽机锅炉改装而来,其实这是北方对它的污蔑。根据设计图纸来看,这是一个做工精良、设计优良的专业水下杀手,12米长、1.17米宽的艇身中,有8名艇员,1人为艇长兼舵手,另外7人负责手摇螺旋桨,水上时速大约7.4公里,潜航速度不明。其攻击方式十分怪异,既不是靠近钻孔放雷,也不是远距离电击爆雷,而是拖拽一枚水雷,潜航接近敌舰,接近后,潜艇从敌舰底下钻过去,让身后的水雷用“拉”的方式,撞上敌舰,产生爆炸。

这是一艘奇特的潜艇,并且有着多舛的命运。建成之后,还没来得及投入使用,就先被一艘路过的大船掀起的巨浪打翻,沉入海底。打捞起来后,又重蹈覆辙。不信邪的亨利亲自上阵,总算实现了“处女航”,但在第二次试航中,该艇再次沉没,连带顺走了亨利和其余7名艇员的性命。

但悲剧没有阻止“亨利”号建功立业的征途,当其第四次被打捞出来后,日益窘困的南方准备用其潜入查尔斯顿港,去袭击盘踞在那里的北方军舰。经过几次训练后,1864年2月17日,一个月黑风高的晚上,这艘潜艇带着8名勇士出发了。它没有拖拽水雷,因为在训练中发现,这玩意太不好使了,而是换以一个危险的自杀式武器——艇首一根长杆,上面装着一个大水雷,像骑士一样冲向敌舰,然后引起巨大爆炸,距离之近,百分之九十九的可能会让它与敌舰同归于尽。

成为“亨利”号目标的,乃是北方军舰“胡萨托尼克”号,其排水量在1200吨上下,装有10门大炮,是一艘中小型水面舰只。“亨利”号成功地用其“长矛”击中了“胡萨托尼克”号,在一阵巨大的爆炸声中,后者开始缓缓下沉,这使得其有足够时间疏散舰员,最终有5人丧生。

“亨利”号呢?既然是自杀式袭击,那自然没有生还的可能,虽然南方记载称,这艘英雄艇不仅安全返回了基地,还带去了胜利的消息,但从北方记载,以及现实情况分析,这绝无可能。

“亨利”號开创了军用潜艇的实战历史,这倒是千真万确。但距离军用潜艇大放异彩,成为真正的水下杀手,还有一段颇长的路要走,缩短路程的关键在于动力和武器,靠脚踩手摇去搞自杀式攻击,没有国家会喜欢这样的武器。

历史期待更有威力、更有效率的潜艇出现。endprint