权利客体的概念构造与理论统一

曹相见

(华东政法大学 法律学院,上海 200042)

【特别策划·民法基本制度研究】

权利客体的概念构造与理论统一

曹相见

(华东政法大学 法律学院,上海 200042)

民法上的客体有法律关系和权利两个语境,存在颠倒概念种属等逻辑矛盾。民法上的客体语境应限于权利,法律关系主、客体理论受前苏联的不当影响。客体概念源自哲学,强调主体的支配作用,客体理论由此烙上哲学印痕。客体概念应回归法学,为权利的形成机制。权利具有规范和事实的二元属性,应区分其客体与对象,使前者表征权利的规范性;后者表征权利的事实性。客体多元论导致了权利二象性的错位,权利客体应向一元论回归,统一为义务人的行为。《民法总则》不规定权利客体为其解释及理论发展留下了空间。

法律关系客体;权利客体;权利对象;义务人行为

一、问题的提出

民法典总则如何规定客体问题,关系到民法总则结构的理论基础,也关系到民法总则规定一般性规则的基本内容。*参见杨立新:《我国民事权利客体立法的检讨与展望》,载《法商研究》2015年第4期。从比较法上看,绝大多数民法典规定了“物(动物)”的规则,但缺乏“权利客体”等专门称谓,遑论“权利客体”的一般规定。例外的是,《俄罗斯联邦民法典》总则编分三章规定了“民事权利客体”,但其所谓“一般规定”,除列举客体的种类外,余皆物的一般规定,并未抽象出民事客体的一般规则。*参见《俄罗斯联邦民法典》,黄道秀译,北京大学出版社2007年版,第86-94页。刚颁布的《民法总则》独辟蹊径,既不规定物的规则,也未规定权利客体,而是在“民事权利”中列举权利的类型,这就为权利客体的解释论留下了空间。

虽然“民法总则(草案)”亦未规定权利客体,但学者建议稿却无一例外地专门规定,只是具体作法不一:中国法学会版(下称“法学会版”)、梁慧星版规定为“权利客体”,杨立新版规定为“法律关系客体”,但其2.0版又规定为“权利客体”。徐国栋教授2004年的《绿色民法典草案》(下称“徐国栋版”)只规定为“客体”。*参见徐国栋主编:《绿色民法典草案》,社会科学文献出版社2004年版,第6页。此外,法学会版、梁慧星版和杨立新版均未作一般规定,但表述不一:法学会版依次规定了物、有价证券和其他权利客体;梁慧星版则具体列举了客体的范围;*该建议稿第99条规定:“民事权利的客体包括:物、行为、人格利益、智力成果。民事权利也可以成为民事权利的客体。自然人的器官、血液、骨髓、组织、精子、卵子等,以不违背公共秩序与善良风俗为限,可以成为民事权利的客体。”杨立新版先规定人格、身份利益,后规定财产利益。与之不同,徐国栋版特设权利客体的一般规则,规定“客体是民事权利支配的对象”、“民事权利的客体分为人身权的客体和财产权的客体。”

从上述建议稿的规定看,关于权利客体的解释论,有如下问题值得思考:其一,当我们讲“客体”时,是指权利客体还是法律关系客体?杨立新版先是称为法律关系客体,后又在2.0版中改为权利客体;徐国栋版第13条规定“人是法律关系的主体”,但第19条又规定“客体是民事权利支配的对象”;其二,强调主体对客体的支配力,是19世纪以来的主流学说,但其本以财产权为典型,已为德国近来学说所淡化,*参见王泽鉴:《人格权法》,北京大学出版社2013年版,第44页。用以解释人格权是否会水土不服?其与权利本质学说、民法调整对象理论的关联何在?我们还可以进一步追问:客体是多元的还是统一的?由于上述问题一直存疑,质疑意见层出不穷。*参见刘德良:《民法学上权利客体与权利对象的区分及其意义》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2014年第9期;熊文聪:《超越称谓之争:对象与客体》,载《交大法学》2013年第4期;方新军:《权利客体的概念及层次》,载《法学研究》2010年第2期。

从史料上看,1955年的“民法总则草稿”、“民法典总则篇”以及1956年“民法典总则篇”规定了权利客体,但此后由于反右斗争、法律虚无主义以及前苏联立法等影响,上述传统即遭中断,*参见杨立新:《我国民事权利客体立法的检讨与展望》,载《法商研究》2015年第4期。1986年《民法通则》和2002年“民法草案”也未作规定,这是《民法总则》不规定权利客体的历史依据。然则,先进民法典应在核心概念上力求科学、精准,使之具有内在一致性和外在统一性;*参见张文显:《制定一部21 世纪的中国民法典》,载《法制与社会发展》2015年第4期。同时还要有前瞻性,考虑民法在21世纪的发展趋向。*参见郭明瑞:《关于编纂民法典须处理的几种关系的思考》,载《清华法学》2014年第6期。为此,本文以民法上客体的语境转换、内涵回归和理论统一为线索,展开权利客体的解释论分析,以引起争鸣、就教于方家。

二、从法律关系到权利:客体的语境转换

学者建议稿对“客体”的不同表述,反映了概念运用的混乱,有必要对“客体”一词进行语境甄别。

(一)客体语境存在逻辑矛盾

民法上的客体有多重涵义。一指非与主体相对的适用对象,如诉讼时效客体、保险合同客体等。二是与主体相对、受主体支配的概念,如法律关系客体、权利客体、义务客体、行为客体乃至利益客体等。由是之故,有学者直接称为“客体”或“民事客体”。*前者参见徐国栋主编:《绿色民法典草案》,社会科学文献出版社2004年版,第2页;后者参见郭明瑞:《民事客体的概念当在总则中体现》,载《检察日报》2015年11月11日;李锡鹤:《民事客体再认识》,载《华东政法学院学报》2006年第2期。本文认为,虽然义务人不同于权利人,义务的范围也要大于权利,但义务非为义务人利益履行,而是为权利人的目的存在,因此无法在义务中单独建构主、客体关系。基于权利、义务概括的对等性,在二者为狭义上的一一映射时,毋宁是义务得为权利之客体。*抑或有人说,义务的客体为义务所指向的物、人身。但此种意见正是本文批判的靶子,详见后文。就行为客体而言,既包含了权利人的行为,也包含了义务人的行为,该概念只是权利客体和义务客体的混合,亦不足取。利益虽然与权利不同,不必有主体(如未出生婴儿)、不必有自由之领域(如有些利益无法处分),但在主、客体关系上,基本构造仍同于权利,故本文不予单独讨论。

在法律关系与权利两个语境上使用与主体相对的客体概念,是法学界的主流做法。就二者的关系而言,存在三种不同表述。一是认为法律关系客体即权利义务所指向的对象。*参见佟柔主编:《民法原理》,法律出版社1983年版,第32页;王利明:《民法总则》,中国法制出版社2010年版,第71页;谢晖、陈金钊:《法理学》,高等教育出版社2005年版,第248页。按照这种说法,法律关系客体是权利义务的共同客体,权利客体则只是权利的客体,二者的区别不过是范围不同罢了。二是认为法律关系客体即权利客体,或曰权利标的、权利对象。*参见梁慧星:《中国民法典草案建议稿附理由》,法律出版社2013年版,第190页;孙国华主编:《法理学》,法律出版社1995年版,第392页。据此,法律关系客体不过是权利客体的代名词。第三种意见认为,法律关系客体又称权利客体,是法律关系主体的权利和义务共同指向的对象、或法律关系主体所要实现的目标性事物。*参见余能斌:《民法学》,中国人民公安大学出版社、人民法院出版社2003年版,第72页;徐国栋:《民法总论》,高等教育出版社2007年版,第156页;徐显明:《法理学教程》,中国政法大学出版社1999年版,第266-268页。.该说一方面将法律关系客体等同于权利客体,另一方面又认为法律关系客体乃权利义务的共同对象,有自相矛盾的嫌疑。

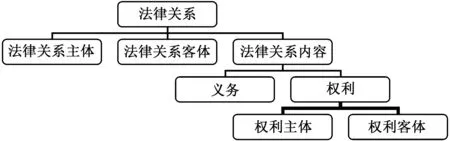

然则,学界对客体语境的使用存在如下矛盾:其一,如果权利客体与法律关系客体同义,为何要创设两个不同的概念,二者中又究竟何者是客体的本源?其二,如果权利客体属于法律关系客体的下位概念,则会颠倒二者的种属顺序:法律关系客体为权利的属概念,即上位概念,如何能与作为种概念(即下位概念)的权利客体混同?(如图1所示)

图1 法律关系客体与权利客体的逻辑关系

(二)客体语境应以权利为限

破解客体概念的语境难题,关键在于正确理解法律关系的概念。据考证,最早使用“法律关系”一词的是古斯塔夫·胡果,其将rechtliche verhältnisse定义为“人与人在法律上的关系”,后来德国《民法课程教科书I:法学百科》合成单一术语rechtsverhältnisse以指代法律关系。*参见张玉洁:《民事法律关系新探》,载《天水行政学院学报》2011年第3期。但萨维尼才是法律关系的系统阐述者,他以法律关系为中心,完整地构建了民法体系的各个部分。*参见何勤华:《西方法学史》,中国政法大学出版社1996年版,第249页。萨维尼说:“现在从既有立场看,任何一项法律关系都是通过法律规则界定的人与人之间的关系。”*[德]萨维尼:《萨维尼论法律关系》,田士永译,载郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛(七)》,中国政法大学出版社2005年版,第4页。萨维尼此话的落脚点在“人与人之间的关系”,那么究竟是“人与人之间”的何种关系呢?

从既有的文献看,法律关系之于萨维尼,是一种认识的需要。萨维尼认为法具有历史性和体系性,二者同时又是统一的。“从法学理论上而言,这种统一需要具备一个法学上的表达和媒介。这个表达和媒介在萨维尼那里就是‘法律关系’。”*朱虎:《萨维尼视野中的法律关系的界定》,载《比较法研究》2009年第3期。萨维尼将法律关系区分为实质要素和形式要素。前者是题材,即关系本身,是一种单纯事实;后者为对该题材的法律规定,即事实关系被提升为法律形式所依据的东西。*参见[德]萨维尼:《萨维尼论法律关系》,田士永译,载郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛(七)》,中国政法大学出版社2005年版,第5页。换言之,法律关系即人与人之间的关系,亦即具有法律上之力(法律形式),只不过此种人与人之间关系关乎财产和人身。

关于法律关系对权利的意义,萨维尼说:“在法律关系中,任何权利只是特别的、通过排除了某些方面的而描述的一种抽象,因此,关于各项权利的判决本身只是由于从法律关系的整体观察出发才有可能真实并且有说服力。”*[德]萨维尼:《萨维尼论法律关系》,田士永译,载郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛(七)》,中国政法大学出版社2005年版,第5页。可见,在萨维尼看来,法律关系作为人与人之间关系,只是一个描述性概念,是其用以观察权利的媒介。所以拉伦茨认为:“法律关系……从一个人看是他的‘权利’,从另一个人看就是一种义务,或者说是一种法律上的约束。”*[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论(上册)》,王晓晔等译,法律出版社2003年版,第255-256页。张俊浩教授也谓:“权利是法律关系的核心和灵魂,如果抽掉了权利,法律关系就成为无意义的空壳。因此,民法典虽以法律关系构造其体系,却不过是构造权利的体系……。”*张俊浩主编:《民法学原理(上册)》,中国政法大学出版社2000年版,第57页。

本文认为,法律关系作为法律之“锁链”,它只是将权利、义务等内容以人与人之间关系的形式关联在一起而已,并不存在主体与客体之说。*也有学者指出:“法律关系的构建遵循基于生活事实的形成的经验逻辑,对客体本身没有本质的要求。”参见梅夏英:《民法权利客体制度的体系价值及当代反思》,载《法学家》2016年第6期。首先,法律关系是描述性概念,抽离了权利义务,法律关系就剩下一个空壳。在权利义务之外赋予法律关系以主、客体关系,违背了萨维尼关于法律关系的概念宗旨。其次,从逻辑上说,由于法律关系是人与人之间的关系,故法律关系主体说要成立,需要主体认识、趋向其认识、趋向的客体,即法律关系。但这将导致法律关系的客体就是法律关系本身的结论。*参见刘岸:《私法上法律关系的结构》,载郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛(七)》,中国政法大学出版社2004年版,第47页。换言之,在人与人之间的关系上,不可能存在主体与客体。再次,在权利义务相对应的情形,参加法律关系者既享有权利又负有义务,如果法律关系主客体之说成立,就会导致法律关系主客体的混同。

实际上,学界之所以认为法律关系存在主、客体,是因为法律关系是“关乎人身和财产”的“人与人之间关系”。既然关乎人身和财产,当然就有主体和客体了。此种见解具有普遍的影响力,但至少在两个方面陷入了误区:其一,在语法上,“关乎人身和财产”为定语,“人与人之间关系”为宾语,前者是用来修饰后者的,故不能从前者的特征推出后者的内质, “人身和财产存在主、客体”并非“法律关系存在主客体”的必要条件。其二,在结构上,主体对“人身和财产”自由的实现,是基于法律对“人与人之间关系”的调整,即后者是前者的发生原因,前者是后者的调整结果(后文详述),故萨维尼谓:“通过法律规则所进行的确定,属于依赖于个人意思的领域,该领域内,个人意思独立于他人意思而居支配地位。”*[德]萨维尼:《萨维尼论法律关系》,田士永译,载郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛(七)》,中国政法大学出版社2005年版,第4页。

(三)法律关系主客体说源流考

为何法律关系主、客体之说存在上述问题,通说却不区分法律关系客体与权利客体?笔者查阅文献后发现,法律关系主、客体之说仅在我国大陆民法论著中存在,我国台湾地区和大陆法系学者则未有法律关系主、客体之论述。这一现象同样为其他学者觉察:“作为法律关系概念的发源地,德国法学界基本上不讨论法律关系的客体问题,他们只讨论权利的客体。深受德国学说影响的日本和我国台湾地区也同样如此。”*田野:《民事法律关系客体的抽象性探讨》,载《北方工业大学学报》2008年第2期。“关于法律关系的客体问题,解放前我国法学者多是只讲‘权利客体’。”*刘翠霄:《论法律关系的客体》,载《法学研究》1988年第4期。据此,基本可以判断,法律关系主、客体之说源自前苏联。

关于创设法律关系客体概念的必要性,前苏联学者阿列克谢耶夫说:“在法律关系的构成中,除了权利主体和物质内容以外,区分出法律关系的客体,使我们能够对法律关系进行真正科学的、辩证唯物主义的分析。应当注意的是,站在马克思列宁主义科学的立场对法律关系问题进行质上全新的阐述,不仅要把法律关系看作是法律材料的客观规律性表现,而且要从广义上、从唯物主义的观点解释这一现象本身,也就是作为某一社会环境中‘活生生存在的’法律联系,它处在整个社会关系体系之中,拥有其物质的和非物质的财富、价值,即客体。”*[苏]阿列克谢耶夫:《法的一般理论(下册)》,黄良平等译,法律出版社1991年版,第528页。可见,前苏联基于意识形态的需要,强行建构起法律关系客体概念。

然则,阿列克谢耶夫的论述充满了矛盾。其一,其认为法律关系包含权利主体(即法律关系的参加者)、内容(包含物质内容即主体行为、法律内容即权利义务)和法律关系客体(即物质的和非物质的财富、价值)。*参见[苏]阿列克谢耶夫:《法的一般理论(下册)》,黄良平等译,法律出版社1991年版,第468页。但法律关系作为人与人之间的关系,为何其客体却是财富和价值?既然存在法律关系客体概念,为何没有与之对应的法律关系主体概念,而以权利主体代之?其二,其在同一著作中写到:“在法律关系中,除了主体的法律权利和义务(这构成法律关系的法律内容)以外,还可以分出两个基本的因素:权利的主体和权利的客体。”*[苏]阿列克谢耶夫:《法的一般理论(下册)》,黄良平等译,法律出版社1991年版,第466页。为何此时法律关系客体被替换成了权利客体?其三,其在同一著作中写到,“如果把法律关系仅仅看作是意识形态的形式,那么这时法律关系就具有仅仅是由主体法律权利和义务所构成的纯法律的内容。”*同⑦。这种理解贴近事实,但却与前述立场相悖,也与法律关系主、客体说矛盾。由此可见,前苏联法上的法律关系主、客体之说本身即不能自圆其说,中国民法典应当摒弃此种过时并错误的理论。*关于肃清苏联民法的错误影响,参见杨立新:《编纂民法典必须肃清前苏联民法的影响》,载《法制与社会发展》2016年第2期。

三、从哲学到法学:客体的概念回归

通说认为,权利客体包含物、行为、人身等具体“事物”。学者建议稿关于权利客体的规定,也基本遵循了此种思路,但此种见解受到了哲学的影响。

(一)权利客体概念源自哲学

罗马法上无权利概念,自然也无权利客体的讨论。使权利客体问题引起人们关注的,是《德国民法典》的制定。该法典总则编第二章以“物”为名进行了规定,由于该章紧随第一章“人”之后,因此被认为是相对于“主体”的关于“客体”的一般规定。*参见方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第1页。但本章毕竟是对物的规定,如何被替换成客体概念呢?原来,《德国民法典》第90条在定义物的概念时,使用了Gegenstände一词。在德语中,Gegenstände是一个不同于物(Sache)的概念。《德国民法典》由此制造了Gegenstände的翻译难题。日本和中国的传统作法是译为“物”,但新近则译为“标的”。*参见杜景林、卢谌:《德国民法典评注:总则·债法·物权》,法律出版社2011年版,第35页;陈卫佐译:《德国民法典》,法律出版社2010年版,第30页。依德国通说,权利客体与权利标的是同一概念。*参见Enn-Nipperdey, AT des Burgerlichen Recht, 15. Aufl, s. 760f.转引自黄茂荣:《民法总则》(增订版),植根法学丛书编辑室1982年版,第333页。在意大利,针对翻译为“物”的传统做法,有学者认为,此种限制性翻译极可能掩盖“物”和“客体”的区别,有违德国立法者将客体区别于物的初衷,因此建议翻译为“客体”。*Pietro Locatelli, Oggetto dei Diritti, Nuovissimo Digesto Italiano. Vol. XIII. Torino, 1982, p.783.转引自方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第7页。

那么,《德国民法典》为何要用Gegenstände 来代替Sache?这得从罗马法上说起。由于罗马法上不存在权利概念,盖尤斯创设了“无体物”的概念,以将非有体物的“用益”、“地役”、以及“继承”和“通过合同产生的债”纳入物权法的讨论范围。*参见方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第33页。盖尤斯关于有体物、无体物的区分深刻地影响了《法国民法典》,后者第526、529条规定,附着于不动产的用益物权、地役权等为不动产;以可追索的款项或动产物品为标的的债权是动产。*参见罗结珍译:《法国民法典(上册)》,法律出版社2005年版,第448-449页。但在《德国民法典》立法之时,由于立法者已意识到有体物与知识财产的显著差别,故无体物一词被限定为知识成果,并被排除于民法典之外。*参见方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第50页。虽然《德国民法典》中的物为有体物,但物毕竟还包含知识成果意义上的无体物,故德国民法典在定义物时,创设了“客体”(或称标的)一词,以统摄有体物和无体物。

不幸的是,《德国民法典》第90条以“客体”来说明物,但对客体本身未有明确定义。并且,将物权的客体限定为有体客体,不仅不能说明同样存在有体物的债权,也无法说明用益物权和担保物权的客体。*参见方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第74页。实际上,“客体”概念的提出,受到了哲学的影响。主客体关系是近代哲学才关注的问题。正是在这个阶段中,“原先德文中表示‘实体’意思的‘Subjekt’一词被专门用来表示主体,而原先德文中表示‘障碍、对象’意思的‘Objekt’一词被专门用来表示‘客体’,然后德国人为了解释‘客体’又创造了‘对象’(Gegenstände)这个词。德国法学界正是从哲学中借用了‘Gegenstände’这个词来表示权利的客体。”*方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第97页。

由此可见,权利客体自其诞生时起,即烙上了哲学概念的痕迹。同时其内涵上的语焉不详,也为学者的解释罩上了迷雾。当然,从哲学角度来说明权利客体,并非德国人的专利。苏联学者甚至认为:“恐怕没有什么重要的理由提出一个与哲学中的客体概念有所不同的法学中的客体概念。”*[苏]格里巴诺夫、科尔涅耶夫:《苏联民法(上册)》,中国社会科学院法学研究所民法经济法研究室译,法律出版社1984年版,第93页。我国也有学者指出:“法律关系主体、客体的范畴不是凭空臆想出来的,它也应有其自己的哲学基础,它是哲学上主体与客体这一对范畴在法律关系上的延伸和具体化……所谓法律关系的客体,是主体法律认识和实践所指向的对象。”*张辉、史小红:《浅谈社会主义法律关系的客体》,载《上海师范大学学报》1992年第1期。

(二)客体理论中的哲学思维

《德国民法典》第90条对哲学客体的借鉴,本意是统摄有体物与无体物。但此后的理论学说却将客体概念运用于一切权利,债权、人格权概莫能外,最终形成了权利客体理论。由此,物权“客体”中的哲学血统,被权利客体理论完全继受。故通说在解释权利客体时,往往提到“对象”、“标的”等词,《汉语大词典》甚至直接解释为“主体的认识对象和活动对象”*《汉语大词典》,汉语大词典出版社1989年版,第1451页。。作为哲学概念泛法学化的结果,是权利客体理论与生活的脱节。那么,权利客体理论中存在何种哲学思维,即受到了哲学客体的哪些影响?欲回答这个问题,应首先弄清何谓“哲学客体”。

在哲学上,客体是与主体相对的概念。相应地,客体的内涵也取决于主体的定义。关于哲学上的主、客体概念,众说纷纭,如笛卡尔认为是心灵与物体的区分;培根认为是感觉和物质的区分;费希特认为是自我和非我的区分;黑格尔则认为是精神和自然的区分。由于哲学研究人与外部世界的关系,因此,一般而言,哲学上的主体是人的主观意志,客体则是人的意志之外的“客观存在”。如黑格尔认为,人的本质就是人的意志,“自为地存在的意志即抽象的意志就是人”。*黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆1982年版,第46页。由此,他将那些与自由意志不同的事物(包括人身),均视为外在的东西,即一般意义的物。在黑格尔那里,人格权也被认为是物权,是实现自由的手段。*参见黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆1982年版,第48页。马克思也说:“人直接是自然存在物……人作为自然的、肉体的、感性的、对象性的存在物,和动植物一样,是受动的、受制约和受限制的存在物。”*《马克思恩格斯全集(第42卷)》,人民出版社1998年版,第167页。

比照前述哲学上的客体概念,可知权利客体理论中存在如下典型哲学思维。其一,从概念上讲,由于哲学上客体是一种客观存在,即人的意志以外的一切“物”,故法学在权利客体的界定上形成了一种“拟物化”思维。*也有学者称之为“物的实体化思维”。参见梅夏英:《民法权利客体制度的体系价值及当代反思》,载《法学家》2016年第6期。所以,权利的客体一般被定位为物;或者即便不存在物,也将其拟制为物,如有价证券、知识产权乃至权利等。这就是为什么《德国民法典》第二章明明规定的是“物”,却在定义物时,使用了“客体”概念的原因。当然,罗马法以及《法国民法典》也规定了物,后者甚至将用益物权、债权也规定为物,但其立法旨趣与《德国民法典》大相径庭:前者原本不存在客体的概念,只是用物来描述权利而已,后者则试图以客体的概念来统一物的类型。

其二,从性质上讲,由于哲学讲求主体对客体的支配,法学界在描述权利客体时,也强调权利客体的受支配性。如李锡鹤指出:“主客体之间是一种支配和被支配的关系。主体是支配者,客体是被支配者。民法学中的支配,指自主作用,即可在对象上实现自己的意志。”*李锡鹤:《民事客体再认识》,载《华东政法学院学报》2006年第2期。具体到民事权利类型上,除相对权外,通说认为,绝对权属于支配权。然则,如果说物权是支配权容易理解的话,人格权是支配权就会导致伦理难题。如萨维尼就认为:一个人是不能拥有对自己的身体及其各个组成部分的权利的,否则人就会拥有自杀的权利。但民法学界除少数学者外,大多认可人格权的支配权属性。*否定意见参见温世扬:《人格权“支配”属性辨析》,载《法学》2013年第5期;龙卫球:《人格权的立法论思考:困惑与对策》,载《法商研究》2012年第1期;尹田:《自然人具体人格权的法律探析》,载《河南省政法管理干部学院学报》2004年第3期。

其三,从内容上讲,受哲学将人身视为客体的影响,人身作为人格权客体的立场被广泛接受。典型的如“人格要素说”认为,人格权的客体为生命、身体、健康、名誉等构成自然人的完整法律人格所不可或缺的基本要素。依人格要素说,权利主体不是人,而是自由意志,与自由意志不同的东西,都是外在的东西,即为一般意义的物。*详见马骏驹:《从人格利益到人格要素》,载《河北法学》2006年第10期。但问题在于,意志能脱离人格要素而单独存在吗?又如,“人格说”认为,人格权的客体即权利人自身的人格。*张俊浩主编:《民法学原理》,中国政法大学出版社1997年版,第134页;姚辉、周云涛:《人格权:何以可能》,载《法学杂志》2007年第5期;李倩、尹飞:《人格权客体的再思考》,载《甘肃社会科学》2011年第3期。“人格权的主体是人而不是人格,人格只是人之所以作为人的整体性结构,还不是人本身。要素及其整体结构只是人作为人的事实依据,人格与人不是同一概念。”*张俊浩主编:《民法学原理》,中国政法大学出版社1997年版,第133页。“权利主体意义上的人格是一个法律技术概念,权利客体意义上的人格则是法律背后的、为法律提供正当化理由的伦理概念,两者不在一个层面。”*参见姚辉、周云涛:《人格权:何以可能》,载《法学杂志》2007年第5期。但若不否认人格权为支配权,不过是玩弄文字游戏罢了。

(三)权利客体应向法学回归

现在看来,《德国民法典》第90条对“客体”的使用,实际上把客体的意义限定为权利所支配的对象。但这不仅无法解释用益物权和担保物权,也无法解释同为财产权的债权,更遑论后来被普遍认可的人格权。按照《德国民法典》的逻辑,用益物权、担保物权的客体(对象)只能是权利,但权利显然超出了物的范畴,更与第90条规定的“有体客体”相悖,而人身作为客体更是饱受质疑。梅迪库斯因而认为,《德国民法典》总则编对权利客体的专门规定,是一般化尝试失败的典型。*参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2000年版,第26页。可见,以《德国民法典》第90条的“客体”为起点,为所有权利作统一说明的努力,存在先天的路径障碍。中国民法典欲保持其先进性,就必须跳出此种理论窠巢,重构一个适合所有权利的客体概念。其中至为关键的一步,是理清哲学与法学的概念之别,使权利客体从哲学向法学回归。

实际上,在阐述客体理论时,学者已意识到其与哲学客体的区别。如有意见指出:“法律上的客体当然不完全等同于哲学上的客体。法律关系的客体和哲学上的客体相比,其内涵更具明晰性,范围当然也要窄于哲学上的客体。”*张华:《法律关系客体的结构分析》,载《西部法律评论》2009年第4期。此种认识有其合理性,但这只是量的区别,而非本质上的不同。本文认为,与哲学的纯粹思辨不同,法学是一门实践的学问,调整的是人与人之间的关系,*“权利客体依附于人与人之间的法律关系,而哲学上的主客体关系针对的是人与自然物的关系”。参见梅夏英:《民法权利客体制度的体系价值及当代反思》,载《法学家》2016年第6期。因此,权利客体的理论构建应从法律关系——而非“物”或“对象”——入手。尤其是在人格权被普遍认可的当下,权利客体的理论框架不再仅仅是财产,而是“财产·人格”的二元体系。

可以肯定,无论在哲学还是法学,客体都是一个功能性概念,反映了主体对其之作用力,强调其对主体目的的实现。但在实现方式上,哲学强调主体对客观存在的控制和支配,法学则与之不同:人对物的控制与支配已属权利之内容——权利形成的结果。虽然控制和支配物不等于物上利益的获取,即权利的内容与权利上利益仍有不同,但是否控制、如何控制全属权利人的意思自由,他人无权干涉,法律也无法规定。因此,对客观存在的控制与支配,无法体现权利主体对客体的作用力,后者只能从人与人之间关系(法律关系)——权利的形成机制中寻找。所以马克思说:“对于法律来说,除了我的行为以外,我是根本不存在的,我根本不是法律的对象。”*《马克思恩格斯全集(第42卷)》,人民出版社1998年版,第16-17页。康德分析物权后亦认为不存在直接对物的权利,而只存在着属于某人并使之对抗一切他人的权利。*参见[德]康德:《法的形而上学原理——权利的科学》,商务印书馆1991年版,第74-75页。李永军也认为:“如果不允许所有的其他人这样做,而只允许某人实施这种特定的行为,则这是一种权利。”*李永军:《民法总则民事权利章评述》,载《法学家》2016年第5期。

诚如学者所言:“法律是解决人与人之间的关系的学问,所谓权利的客体只不过是连接不同主体的媒介而已。”*方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第100页。“客体确定了私权在外部世界的条件和限度,客体的属性,限定了权利人作用外部世界来达成目的的能力,”*李建华、王琳琳:《构筑私权的类型体系》,载《当代法学》2012年第2期。“比如说民法物权关系,从来就不是什么作为主体的人对作为客体的物的支配和利用关系,而是透过对于物的支配和利用所体现出的人与人之间的关系。也正是如此,所以可以说法律上的人正是依靠物而实现了自身的独立。如果不承认这一点,则无疑应了那句‘民法见物不见人’的指摘。”*姜朋:《穿马褂与扒马褂:对法律关系主客体理论的初步反思》,载《法制与社会发展》2005年第3期。“从各种客体中抽象出一般规则的任务已经由“法律关系”完成了,如果再想从这些特别不一样的具体的客体中抽象出一般规则,几乎不可能,或者重新回到法律关系中去,因为他们的共同特点本来就是作为权利的基础或对象。”*李永军:《民法总则民事权利章评述》,载《法学家》2016年第5期。因此,庞德才将罗马法归结为12个字:“诚实生活,勿伤他人,各得其所”。*Roscoe Pound, the spirit of the common law, Boston: Marshall Jones Company, 1921, p.207.由此观之,《德国民法典》第90条对哲学概念的套用弄巧成拙,上演了一场张冠李戴的好戏。

不幸的是,德国学者迄今未对权利客体在权利构成中的作用形成共识,*参见方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第100页。但中国民法典的编纂不应重蹈其覆辙,权利客体向法学回归具有重大意义:权利客体描述权利的形成机理,存在于法律关系之中,而非具体的物或人身,后者属于权利的内容(或称对象)。这就避免了权利客体因权利内容不同而各异的局面,使权利客体有了统一的可能。同时,避开了人身作为人格权客体的悖论,与“人是一切客体的对立面,也即‘物’的对立面,”“人格本身不能成为权利客体”*[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论(上册)》,王晓晔等译,法律出版社2003年版,第379页。的立场一致。应当注意的是,在人身之外,与人体分离但具有功能一致性的冷冻胚胎、精子等也不能成为客体。*参见王泽鉴:《侵权行为》,北京大学出版社2009年版,第104页;瞿灵敏:《体源者生故后遗留胚胎的法律属性及其处置规则》,载《财经法学》2015年第2期。

四、从多元到统一:客体的理论更新

通说以物、人身、行为和权利等为客体,系采多元说。但该说不仅因袭了《德国民法典》以来的错误做法,也与权利的二象性相悖,诚宜借民法典编纂之机,更新权利客体理论。

(一)权利二象性:客体与对象的区分

严格区分当为与实存、价值与事实,“是新康德主义所阐明的,它虽然还不是最后的真理,但是假使少了它,法学就不足以应付其问题。”*[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,商务印书馆2003年版,第12页。无论实体法还是程序法,其核心任务是对事实进行规范表达或评价,由此,哲学上的“事实(问题)-价值(问题)”可对应于法律上的“事实(问题)-法律(问题)”。*参见张平华:《事实与法律:损害的二象性及其展开》,载《现代法学》2016年第2期。所谓权利的二象性,是指权利具有的事实、法律双重属性。一方面,人的生存离不开人身、财产等事实要素,权利内容因之体现为人身保护和资源占有;另一方面,对人身的保护和资源的占有,须经由法律对社会关系的界定实现。前者为权利的事实性,后者是权利的法律性或曰规范性;前者体现了权利的目的,是主体作用之结果,后者为权利形成的手段或主体作用之载体。

认识到权利的二象性,有助于理解权利的本质。何谓权利的本质?学界莫衷一是,约有三种学说:一是意思说,认为权利之本质为意思之自由,或称意思之支配,即个人意思所能自由活动或自由支配的范围。二是利益说,认为权利之本质即为法律所保护的利益,凡依法律规定属于个人利益者,无论精神的或物质的,即为权利。三是法力说,认为权利即享受特定利益之法律上之力,该说为当今之有力学说。*参见梁慧星:《民法总论》,法律出版社2011年版,第70页。上述三种学说看似截然不同,实则为对权利二象性的不同表述。意思说描述的是权利的事实性,利益说也是事实性的另一种表达,法力说则兼及了事实性和规范性,并将后者视为权利的首要特征,故为通说。正是基于权利的规范性,有学者谓:“权利是一种法律关系”。*参见王涌:《权利的结构》,载郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛(四)》,中国政法大学出版社2001年版,第242页。

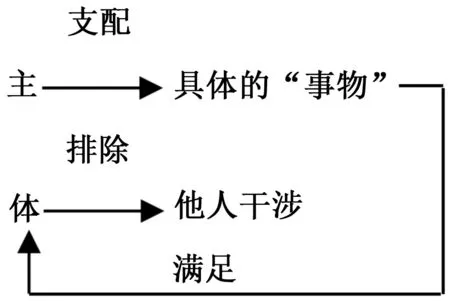

在权利的二象性中,权利客体指代的是规范性,阐释权利因何而生的问题。但如同对权利本质的认识一样,缺乏权利事实性的概念表达是不合理的。事实上,与抽象的客体概念相比,作为内容的物和人身更为直观,也直接决定了权利的类型,由此有必要另寻一概念来表达权利的事实性。现行通说以客体表征具体“事物”,同时又不区分客体与对象、标的,其流毒如学者所言:“权利之客体,有称为权利之对象者;有称为权利之标的者;有称为权利之内容者,有称为权利之目的者,凡此种种名词,其本身之意义,并不确定,以之解释客体,等于未有解释。”*王伯琦:《民法总则》,(台北)编译馆1986年版,第103页。本文认为,应区分权利的客体与对象,以客体表达权利的规范性,对权利的事实性以对象名之。

从概念上看,虽然通说不区分权利的客体、对象、标的等概念,但客体与对象、标的不同,作为哲学上引申出来的概念,其既可以体现权利的媒介功能,也可以指代具体的“事物”。而对象和标的则不同,通常用来指代具体的“事物”。如《辞海》对客体的释义为:哲学上同主体相对;法律关系客体的简称。*《辞海》,上海辞书出版社2002年版,第928页。《汉语大词典》则理解为“主体的认识对象和活动对象”*《汉语大词典》,汉语大词典出版社1989年版,第1451页。。关于标的,《辞海》的释义为:剑靶子;准则;标志;合同当事人双方权利义务指向的对象,有时指物,称标的物。*《辞海》,上海辞书出版社2002年版,第1111页。因此,用权利客体指代权利的规范性、对象(标的)指代具体的“事物”符合用语习惯。

也有学者注意到客体与对象的区别。如洪逊欣认为,权利客体是权利标的成立上不可或缺的对象,权利标的则是权利的内容,即归属于权利主体之利益或权能。*参见洪逊欣:《中国民法总则》,三民书局1982年版,第202页。可惜其未从法律关系角度认识客体。方新军亦认为,权利客体是权利设立的基础,权利的标的是权利行为的对象。*参见方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第171页。可惜他虽然认为权利(单一的法律关系)可构成第二、第三、第四乃至更高层次的客体,却又认为具体的物、人格利益和身份利益是第一层次的客体。还有学者将权利客体可以分为“直接客体”与“间接客体”。一个是直接地隶属于那些组成某一权利的理想权力之下的事物,而另一个则是通过某一中介成分,才隶属于上述权力之下。*Carlos Alberto Da Mota Pinto:《民法总论》,澳门翻译公司译,澳门大学法学院1999年版,第181页,转引自方新军:《权利客体的概念及层次》,载《法学研究》2010年第2期。实际上,所谓的“直接客体”不过是权利对象的代名词,而“间接客体”才是真正的权利客体。在区分权利客体与对象的基础上,权利主体、客体及对象的关系如图2所示。

图2 权利主体、客体、对象的三者关系

(二)二象性的错位:客体多元说的破产

关于权利客体的具体内涵,学界存在多元说、层次说和统一说三种意见。多元说未认识到权利的二象性,径以具体“事物”解释权利客体,出现了概念上的错位,因而存在诸多逻辑矛盾。层次说试图对客体进行体系化,但实为多元说的修正说,也无法消解此种矛盾。

1.多元说的逻辑难题。首先,《德国民法典》以来形成的多元说,一方面赋予客体规范性涵义,即主体对客体的支配或作用,另一方面又保留客体的事实性涵义,即对权利对象(权利内容)的指代,由此造成了权利二象性的错位。*虽然存在不同见解,有学者亦认为通说未区分事实与价值。参见熊文聪:《超越称谓之争:对象与客体》,载《交大法学》2013年第4期。多元说因之存在与《德国民法典》同样的问题:在解释有体物权时认为客体为物,但就用益、担保物权而言,则以权利为客体。由于权利包含了规范性,因而多元说的物权客体解说,不过是权利规范性和事实性的循环,是说服力缺乏的体现。而此种二象性的错位也与法律的调整对象理论相悖:调整对象描述的是权利上的法律之力,只能是人与人之间关系,但依多元说势必导出法律兼调整人与物关系的结论。温德沙伊德曾将客体概念限缩于事实性范畴,认为物权只是存在于物上的权利,权利上的权利客体最终还是以物为客体。*参见金可可:《论温德沙伊德的请求权概念》,载《比较法研究》2005年第3期。可惜该说未引起广泛重视,淹没于历史的烟尘中。

其次,多元说在解释债权时违背了概念的同质性规律。债权是债权人要求债务人履行某种给付的权利,其客体或者是债务人或者是给付行为。人成为客体,显然与常理相悖,因此债权的客体只能是行为,但行为不是物,也不能被拟制为“物”。而“按照一般认识,下定义的过程,就是找出各种子范畴的共同属性的过程;一个范畴就是对其所包括的各种子范畴的共同规定性。”*刘德良:《民法学上权利客体与权利对象的区分及其意义》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2014年第9期。多元说使如此异质者同为权利客体,显然违背了概念的同质性规律。*也有学者批评其为“客体的不确定性”。参见梅夏英:《民法权利客体制度的体系价值及当代反思》,载《法学家》2016年第6期。有学者甚至一方面在著作和建议稿中采多元说,另一方面却疑惑道:既然总则已经把如合同、遗嘱等高度抽象为法律行为,为何客体不能统一为一般的抽象概念?*参见江平、梁慧星、王利明:《中国民法典的立法思路和立法体例》, http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_21630.shtml,2015年9月30日最后访问。此外,多元说虽认为行为得为债权的客体,但却反对以行为作为统一的权利客体。实际上,行为作为具体客体与抽象客体,只是范围不同,逻辑并无二致。那么,多元说难道不是自相矛盾吗?

再次,如果说多元说解释财产权尚能差强人意的话,那么它在解释人格权时就钻进了死胡同。依多元说的“拟物化思维”,人格权的客体或为人格本身,或为人格要素,或为人格利益。人格说与人格要素说并非学界通说,其谬误前已述及,但人格利益说也困境重重。一是利益虽不同于权利内容,但其攫取属于权利人的自治领域,本质上是权利的事实性范畴,因此以人格利益来回避人格或人格要素,仍未解决人(人格)不能被支配的难题。二是如人格权客体为人格利益,则财产权客体应为财产利益,如此客体就应统一于利益,但多元说又不予承认,岂非自相矛盾?三者,即便人格权利益说成立,则就标表型人格权而言,客体为姓名等人格要素上承载的人格利益,但姓名权等作为一种自由权,内在地包含了姓名变更等的权利。此时,人格要素都不确定,谈何承载的利益?

2.层次说的理论局限。拉伦茨把权利客体分为两个顺位,第一顺位的权利客体是支配权或利用权的标的,这是狭义的权利客体;第二顺位的权利客体是主体可以通过法律行为予以处分的标的,包含权利和法律关系。不过,拉伦茨又认为,“如果将对某种财产的权利或对某种特殊财产的权利作为一个整体来看待,并且能够作为一个整体来加以处分,因为这个财产是基于权利产生的,也就是说,是基于第二顺位的权利客体产生的,那么,这个权利就是一个第三顺位的权利客体了。”*[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论(上册)》,王晓晔等译,法律出版社2003年版,第378页。该理论为王泽鉴继受并作了部分修正。其一,权利既可以作为狭义客体,也可以作为处分客体;其二,财产系各种权利的总称,其本身不得作为权利的客体。*参见王泽鉴:《民法总则》,中国政法大学出版社2001年版,第205-206页。另有学者依据权利的层次,原则上把权利客体划分为四个层次:第一层次权利包括财产权、人格权和身份权,权利客体即为物、人格利益和身份利益;第二层次权利是第一层权利动起来的结果,其客体就是第一层次的权利;依此类推。*参见方新军:《权利客体的概念及层次》,载《法学研究》2010年第2期。

层次说试图寻找多元客体的内在关联,但这只是以多元说为基础的类型化而已。而它们既未找到客体的共性,也未解决多元说存在的逻辑问题。无法支配、只能用行为来表现的权利和法律关系,仍然同物一样作为权利客体。实际上,除了第一层次客体外,以后的层次均属于法律关系,并且随着后一法律关系的产生,前一法律关系即归于消灭,不过是将不同权利的客体混为一谈罢了。而对于人格权,拉伦茨没有找到客体,王泽鉴认为是人之本身,方新军认为是人格利益,这都不是新观点。因此,层次说站在传统的立场,试图避免传统的局限,必然是无功而返。

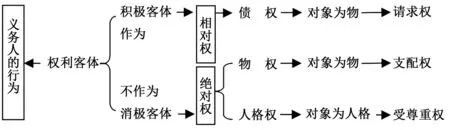

本文认为,多元说及层次说之所以存在不可克服的矛盾,根本原因在于未区分客体与对象,以一个客体概念同时表征权利的事实性和规范性,导致了客体概念的功能错位。就结构而言,从规范性上说,如果物、人身是权利客体,那么要保证权利为主体享有,还须排除他人的干涉,即他人的不作为也应作为客体。这样就出现在一个权利两个客体的荒谬结论。其二,从事实性功能上说,如果物、人身具有满足主体的属性,那么同为表征事实性的他人行为也应具有此种属性,但行为是一个抽象概念,须假手物、人身等具体事物才能满足主体要求,岂非自相矛盾?(如图3所示)

图3 多元说视野下的主体客体关系

(三)二象性的归位:客体行为论的回归

如果认识到权利的二象性,使客体对应于权利的规范性,权利客体就应当是统一的。但统一说又分为两种,一是利益说,二是行为说。前者主张权利客体统一为民事利益,后者主张统一为义务人的行为。本文认为,客体理论应回归统一论,但权利客体应为义务人的行为;在区分客体对象的基础上,以“人格·财产”为框架重构权利客体理论。

1.利益说的否定。客体利益说的代表人物是王伯琦,其认为:“予以为权利之内质,原属一种特定利益,此特定利益之本体,谓之权利之客体。”*王伯琦:《民法总则》,(台北)编译馆1986年版,第103页。此外,曾世雄认为,权利客体是生活资源,而生活资源就是法益,法益则是民法所保护的利益。*参见曾世雄:《民法总则之现状与未来》,中国政法大学出版社2001年版,第127-129页。近年来的客体统一论主要是利益说,*参见田野:《民事法律关系客体的抽象性探讨》,载《北方工业大学学报》2008年第2期。更有学者进一步区分了客体与对象,仍将客体定义为法律保护的民事利益。*参见刘德良:《民法学上权利客体与权利对象的区分及其意义》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2014年第9期。本文认为,利益说虽然认识到了权利客体与哲学客体的区别,即权利客体绝非作为客观存在的具体“事物”,注意到了权利客体通说的局限,即权利客体绝非包容物、行为、权利和人身的大杂烩,但其缺陷是未认识到权利二象性,以及利益与权利内容之区别(论证理由前已述及),故不足取。

2.权利客体是义务人的行为。权利客体存在于法律关系之中,并不意味着法律关系是权利客体,因为权利本身就是一种法律关系,将法律关系当作客体就会得出权利客体是其本身的结论。主、客体关系只在具体的法律关系中才有意义,因此必须寻找法律关系的“元形式”。法律关系的内容为权利和义务,只有单一的权利义务才是法律关系的“元形式”,因为只有此时才存在一个作为目的的主体,可通过义务人的行为获得权利对象,进而满足自身的利益需求。显然,正是义务人的行为导致了权利的产生,发挥了客体的规范性功能。权利主体、义务人行为与权利对象的关系如图4所示:

有人认为,将权利客体解释为行为,既无法包含法律关系中权利对象的全部,也无法包含义务对象的全部,以物权为例,依据行为说,物权法律关系的客体,就是权利人“物之支配的行为”。而事实上,“物之支配行为”并不以“行为”为限,“自然孳息”的收取,作为物之支配形态之一种,就是基于“事件”而产生的。*参见马骏驹:《从人格利益到人格要素》,载《河北法学》2006年第10期。这种反驳没有说服力。其一,行为说中的行为是义务人的行为,而非权利人支配对象的行为,因法律仅调整人与人关系,而非人与物关系。其二,绝对权对象的产生属于事件或事实行为,与人的意志无关,但若确定其归属(即权利范围),势须通过排除他人干涉(即使他人负有不得侵害的义务)方能实现。

图4 权利主体、义务人行为、权利对象的关系

将权利客体统一界定为行为的做法早已有之。英国法学家奥斯丁指出:权利的客体是“作为或不作为的行为,是义务主体应当受到约束的行为”。*参见王涌:《权利的结构》,载郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛(四)》,中国政法大学出版社2001年版,第283页。意大利学者费拉拉认为,在任何情况下,无论物权还是债权,它们的客体都是行为,因为法律关系是人与人的关系。*参见Carlo Maiorca, L’ “Oggetto” del Diritto, Milano, Giuffre, 1939, p.114.转引自方新军:《权利客体论》,中国政法大学出版社2012年版,第84页。前苏联学者也说,法律关系是人和人的关系,而不是人和物的关系,因此,法律关系总是针对着人的行为,它以人的行为而不是物为客体。*参见《民法:第1卷》,苏联国立法律书籍出版社1950年版,第11页,转引自王勇飞主编:《法学基础理论参考资料(第5册)》,北京大学出版社1981年版,第120页。佟柔先生亦认为,把物和行为分别作为权利客体是不妥的,物在民事法律关系中只能作为标的,不能作为客体。只有把它们结合起来,即结成“体现一定物质利益的行为”才能成为权利客体。*佟柔先生此言虽未区分权利的二象性,但他已认识到行为作为客体的意义。参见佟柔主编:《民法原理》,法律出版社1983年版,第33页。

3.客体行为论的意义。客体行为论首先为财产权提供了合理的解释方案。物权的客体是义务人不得干涉物权人利用物的不作为,只不过,所有权的对象为权利人所有的物,用益物权是存在于他人之物上的使用价值,担保物权则是存在于他人之物上的交换价值。债权客体为债务人的积极给付行为,对象则是作为给付标的的物、服务等。其次,客体行为论有效地化解了人格权的客体难题。由于客体不再指向具体的存在,人格权就不再面临人不能成为手段的伦理难题。由此,人格权才能获得独立的权利地位,人格权独立成编才具有理论基础,否则只能如梁慧星版建议稿一样,被规定于总则的主体部分。

更为重要的是,客体行为论完成了权利客体、权利本质与调整对象的无缝对接(行为是三者的共同关注对象),在区分客体与对象的基础上,形成了简明的理论体系。义务人的行为有积极的作为与消极不作为之分,由此形成“积极客体”与“消极客体”的对立,*阿列克谢耶夫区分了积极型法律关系的客体、消极型法律关系的客体。只不过它并未从义务人行为的角度来阐释二者的区别。参见[苏]阿列克谢耶夫:《法的一般理论(下)》黄良平等译,法律出版社1991年版,第498、530-531页。前者对应于债权,后者对应于物权和人格权。而就权利内容即权利的事实性而言,债权、物权的对象为物或被视为物的服务、知识产权;人格权的对象则为人格(要素)。就权利的性质而言,与其说是对权利客体的描述,毋宁是结合权利对象的观察。由此,基本上可以得出“债权为请求权、物权为支配权,人格权为‘受尊重权’”的结论,如图5所示:

图5 权利客体、权利对象与权利体系的关系

五、结论暨解释论表达

在当今时代,制定一部媲美甚至超越传统经典的中国民法典,具有极大的现实可能性。*参见陈甦:《论民法典形成机制的时代性与科学性》,载《法学杂志》2015年第6期。但此种超越应建立在梳理、反思比较法的基础之上。本文祛除了源自苏联学说的法律关系主、客体的错误语境,纠正了《德国民法典》以来权利客体受哲学的不当影响,通过规范·事实、客体·对象的区分,建构了统一的权利客体概念——义务人的行为,旨在为编纂一部21世纪的中国民法典献计。就《民法总则》的解释论而言,本文结论支持如下立场。

1.《民法总则》未规定权利客体不见得是一件坏事。《民法总则》制定之时,关于权利客体的立法安排,存在两种不同意见。多数学者认为,民法总则应当规定权利客体,主要理由在于:这是法律关系(权利)结构的要求、*参见李永军:《民法总则民事权利章评述》,载《法学家》2016年第5期;温世扬:《民法总则中“权利客体”的立法考量》,载《法学》2016年第4期。潘德克顿式民法总则的通例,也是法典形式美的体现。少数学者认为,权利客体应当依其类别,分别纳入相关权利规范中进行规定,主要理由是:不同民事权利的性质、特征和效力差异极大,很难通过归纳的方法抽象出一般规则;*参见尹田:《论中国民法典总则的内容结构》,载《比较法研究》2007年第2期。当代民事法律关系日趋复杂,客体存在不确定性、不周延性和功能缺乏性等困境,通过民法总则统一规定客体制度实不可取。*参见梅夏英:《民法权利客体制度的体系价值及当代反思》,载《法学家》2016年第6期。本文认为,《民法总则》规定权利客体的形式美具有相对性。因为权利客体的体系意义,不在于法律关系的结构要求,而是对模糊不清的私权进行界定。就此而言,《民法总则》系采“主体—权利—行为”进路,还是“主体—客体—行为”思路,并无本质区别。但这并不意味着本文支持第二种意见,因为本文认为权利客体可统一为义务人的行为。不过,考虑到当前学界对客体的概念和理论存在较大分歧,专门规定也不会超出潘德克顿式民法典的水平,此时《民法总则》不规定权利客体,反而为中国民法发挥后发优势留下了空间。

2.《民法总则》不规定权利客体可能取得意想不到的效果。其一,区分客体与对象的意义尚未引起学界重视,以民事权利章代替权利客体章,就为《民法总则》的解释和学说发展预留了空间,同时也为人格权确权的理论证成提供了新的模型。其二,把权利客体定义为权利的形成机制,对权利而言主要是一种认识意义,因此,权利客体不宜规定在《民法总则》中,而是作为一个解释论上的学术概念。事实上,在《民法总则》规定民事行为的情况下,再规定权利客体为义务人的行为,势必会引起不必要的误会,影响法典在结构上的美感;而以民事权利章代替权利客体章则不会产生这一问题。其三,与权利客体相比,权利对象与大众生活的关系更为紧密,并往往成为权利划分的依据,具有更为直观的意义,有必要予以明文规定,但通过对民事权利类型的规定完全可以起到同样的立法效果。如果说《民法总则》对权利类型的规定未能穷尽所有客体的话,专门规定权利客体也无法解决这一难题,因其本质上是由人的认知局限决定的。当然,《民法总则》民事权利章的宣示意义大于规范意义,不能不说是一种遗憾。

Subject:Object of Rights: Concept Constitution and Theory Unification

Author&unit:CAO Xiangjian

(East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

The concept of object was used in the context of both legal relationship and right, which lead to many logical contradictions. As a descriptive concept, object should only be used in the context of rights. In fact, the theory for object of legal relationship came from the wrong theory of legal Soviet Union. The object of rights concept emanated from philosophy, which initial means concrete things, couldn’t resolve the problems completely, and made the object of rights contain many features of philosophy. Concept of rights should remain in leagce therovs, With the connotation of the way for rights to form. As rights both have factual nature and legal nature, we should distinguish the object of rights and the carrier of rights. The former describes the function of legal nature of rights, and the latter explains the function of factual nature of rights. The object of rights is the behavior of obligor. Chinese General Provisions of Civil Law doesn’t have object of rights, which leaves space for the legislative interpretation and theory developing in the future.

object of legal relationship; object of rights; carrier of rights; behavior of obligor

作者感谢郭明瑞、房绍坤、张平华三位教授的宝贵意见。

D923

:A

:1009-8003(2017)05-0030-13

[责任编辑:满洪杰]

2017-06-27

本文系作者主持的国家社会科学基金青年项目《人格权确权的伦理基础研究》(17CFX026)的阶段性成果。

曹相见(1985—),湖南汝城人,华东政法大学博士研究生,山东农业大学文法学院讲师,主要研究方向:民法学。