天上的馅饼:四十年的摄影个人史

知青、摄影爱好者、摄影记者、洋插队学摄影、图片编辑、图片代理人、摄影策展人,参与创办摄影节和摄影拍卖,摄影作品收藏者……这是40多年来我所从事过的行当。其中,似乎有不少馅饼,而且总是砸在我的头上。

一、初识摄影

开始玩摄影是1973年的事了。那时都不叫摄影,叫照相,是上世纪六七十年代的中国最时尚的玩意儿了。其实小时候家里是有相机的,127型,牌子忘了。父亲从不用,说,一照相,五邻六舍都要照,不好拒绝,还得帮着洗照片,花钱。这说法肯定对,不过,当了摄影人的我,觉得还是父亲对摄影没兴趣,不玩这玩意儿。

“文革”,乱,只要孩子不学坏了,怎么都行。那时家长都让孩子学点技能,有个特长,好找工作。发小中有学音乐、学外语、练体育的……有一个朋友的爸爸是驾驶员,他就学开车。我的表舅林维添在厦门最大的五金店里鼓捣相机,小表哥跟他学照相。我也就闹着跟着学了,在父母看来,学照相虽然花钱,但至少安全,不会学坏,我就这样去厦门表舅家住了一段,学照相。

回想起这十多年,有两件事遗憾。一是1971年全家下放到农村,带去的两只箱子遗失,其中包括我们家族从晚清到1970年代的所有照片的两本相册。因此,不敢确定我的第一张肖像照片是否拍摄于《中国摄影》杂志诞生的1957年,不过应该是!二是插队5年,已经学会“照相”的我,居然没有为自己,也没有为村子留下一张照片,那时真不知道“不要让历史留下空白”。

二、选择摄影

1982年,我从南开大学物理系毕业。我就像今天的北漂一样,毫不犹豫地挤上了进京的火车。“文革”后的第一批大学生,只要手持一张大学文凭,就是人才。我不仅成为了掌管着全中国0-630摄氏度温度标准首席科学家李訏漠的第一助理,而且很快就被选往八宝山培训外语 (即中国科技大学研究生院外语培训中心,在八宝山的东边),准备送往位于米兰的国际计量局学习、工作。

没想到与篮球队友、当时已入新华社工作的大罗(现任中摄协副主席罗更前)的同学聚会,彻底改变我的人生轨迹。他告诉我新华社正在招懂外语的年轻摄影记者和编辑。因为,摄影人在新华社是三等公民,摄影属第三世界,懂外语的要么不懂摄影,要么看不上摄影。

查查“四月影会”人物的出身背景,你就能确定,摄影记者可是1980年代初中国最好的职业,没有之一!我心一动,脱口而出:“去呀!”三个月后,我不可思议地成了新华社《瞭望》杂志正在创办的英文版的图片编辑。随着我入行的还有今天大名鼎鼎的战地摄影记者“唐老鸭”唐师曾。

离开熟知且发展很好的职业,转而从最底层开始从事一个完全未知的行业,是需要勇气的。那年我28岁,一个可以任性的年纪。不过,往后我再也没有做过如此不靠谱的选择,无论机会有多好,许诺有多大。

三、学习摄影

中国的第一批新闻摄影学士出自1989年的中国人民大学,之前除了几位北京电影学院电影摄影专业科班毕业后转行当摄影记者外,如韩居策、李治元、赵伟等,摄影师的培养都是师傅带徒弟,而我的两位直接的“师傅”是大名鼎鼎、但已淡出摄影界视线的黎枫和袁苓,两位都是新华社的老前辈。他们俩人都出自晋察冀,是沙飞和石少华的爱将。官至局长的黎枫曾赴朝全面负责志愿军的摄影报道工作,但天天到我们办公室聊天视察;而天天同处一室的处长袁苓,则是新华社仅有的两位特级摄影记者之一,他是新中国第一位派往国外学习的摄影记者,回国后出版了《我在苏联学摄影》一书。可以说我接受了当时国内级别最高、质量最优的摄影培训,比如可以直接向李基禄、程佳麟、韩居策、陈娟美这样一代还在世的大家请教,可谓幸运。

1970年代末,“四月影会”建立,接着,“十年一瞬间”、“当代摄影沙龙”相继出现,很多问题无法解释、没有答案。1980年代中期正是西方各种思潮和观念大量涌入中国的年代,出国留学的大潮也让我萌生了出去转转的念头,比如深刻印入记忆的是卡蒂埃-布勒松在中国美术馆的展览,一同观展的革命老前辈指着“萨特肖像”说:“你看,这位资本主义国家的摄影师把东欧拍得如此萧条!”

虽然这位老前辈的评论,并没有让我信服,但我也不知道该如何回应,那时大家对国外的摄影都属无知的程度。出去看看,我想。锡拉丘斯大学(Syracuse University)俗称雪城大学,距纽约上州的国际影像业巨头柯达公司只有一小时的车程。这所在中国大陆人眼里常常被列入不入流的非著名大学,却拥有两个著名的摄影专业:一是在全美传播学院排名第一的纽豪斯传播学院的新闻摄影(S.I. Newhouse School of Communications,photojournalism program),另一个是拥有出版《摄影与摄影批评家》(Photography :A Cultural History)和尚未翻译成中文的The Culture History of Photography(《摄影文化史》)知名教授玛丽·玛利亚(Mary Marien)的艺术摄影专业。

无论美国还是中国,其实在世界上的任何地方,都不存在靠藝术摄影创作来谋生的环境,而来自上养老下养小,还要打工挣学费生活费的中国大陆学生,修读新闻摄影是唯一正确的选择。1987年的9月,我颤颤巍巍地将第一学期的学费,等同我当年在中国27年工资的2304美元,交给了学校那个笑眯眯对我说:“Welcome to SU”(欢迎来到雪城大学)的美女。

几十年来,对无数的人咨询我什么时候送孩子去国外求学的问题,我的回答只有一个:“当孩子知道自己想学什么,并在国内建立起了一定的人脉基础之后,才送!”这是我自己的经验和体会。改革开放后的第一代大学生和出国学习的人都像“瘦田能吸水”(闽南俗语)那样吸取着知识的养分。修读新闻摄影学位的我,在全校串课,任何与摄影相关的课程,我都争取在场。endprint

在雪城学习期间,最大的收获是问了艺术学院的玛利亚教授和传播学院的萨特兰教授相同的问题。艺术学院的玛利亚教授说:“传播学院摄影系不教学生如何观看(see)。”传播学院的萨特兰教授说:“艺术学院的摄影系不教学生如何谋生(make living)。”这两个回答影响了我一生:做一个会观察,会思考,还能谋生的摄影人。

因日后谋生的考虑而进入传播学院学习的我,在无意中成了美国排名第一位的纽豪斯传播学院的第一位来自中国大陆的学生。而回国的决定,让我成为了改革开放后,第一位在国外取得摄影学位后回国工作的留学生。

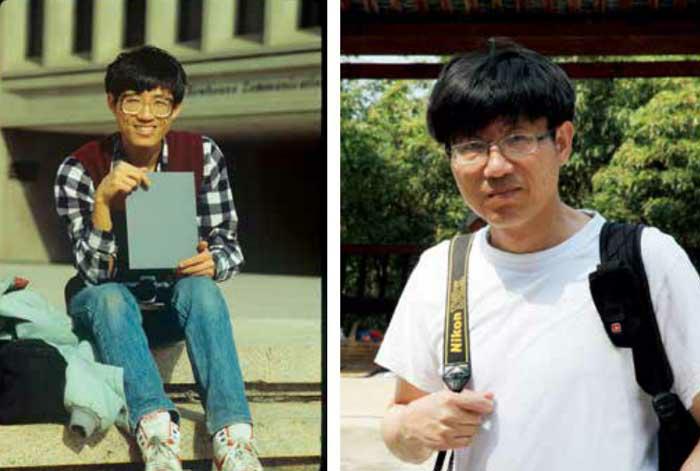

接收我回新华社的领导徐佑珠准确地描述道:“(曾璜)在科研单位,工作得好好的,人家就要派他出国深造了,他卷起铺盖,改行做了新闻摄影;干得正在兴头上,忽然跑到美国去自费留学;吃够了四年的苦头,拿到了硕士学位,可以在那里立足立业了,又收拾行装回国当了新华社摄影记者……”

四、第一本摄影集

回国时许下一个愿:此生出它五本书。但绝对没想到出版的第一本是个人战地摄影集。

1990年代,中国经济起步,国际地位提高,发生在国际上的任何事情都跟中国有关了。1990年海湾战争爆发,知名摄影记者“唐老鸭”写血书上了战场,从此,新华社就更多地往国际热点派战地摄影记者,采访了除东帝汶和车臣之外的几乎所有的战争,1994年我去波黑战地之前,已有不少同事上过战场。

这是摄影师资源最为紧缺的年代。摄影师把照片拍好了,不出名都难。那天,驻地断了水,我从室外取回雪冰化水,将胶卷冲成了“黑板报”,北京的编辑对我说,“你必须再去拍一张,传过来,全中国的媒体都在等你这张照片。”而且照片的传输需用到国际长途,从萨拉热窝战区传出一张照片的通讯费用是250美元。

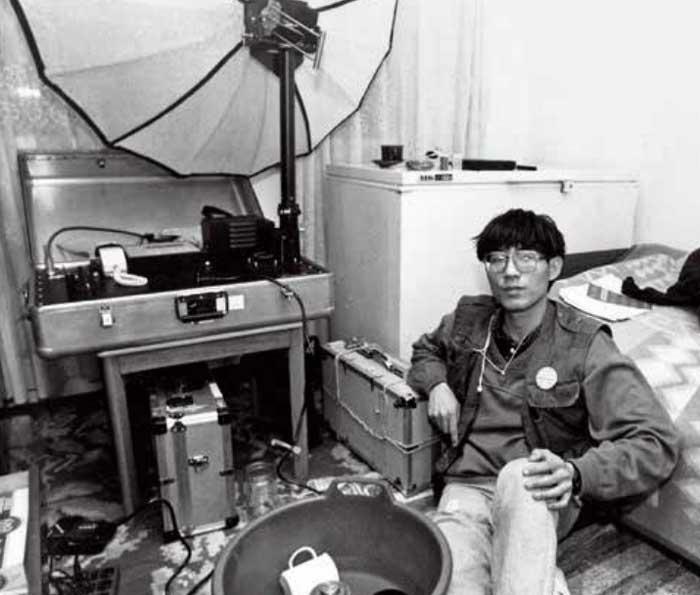

在波黑战场待了两个月的我,终于回到北京“笔杆楼” 下,独自一人蚂蚁搬家似地将携带的卫星电话、底片传真机、器材和拍摄的几十个胶卷等大大小小七个箱子搬回楼上自己的办公室,两个月前从这里轰轰烈烈的出征送别已成为了遥远的记忆了。虽然两个月的战区生涯,说不上出生入死,但总是时时刻刻处于狙击手的枪口下,也数次穿越两军交火线。之前“从战争归来”的同事,要么加官进爵、破格提升,要么现金奖励。我,看来在前线白待了。

中国艺术研究院的当代艺术家焦应奇看了我拍回的照片,建议说:“为什么不出一本影集?”那个时代,最能体现摄影师功力和成就的,就是你的照片能否撑起一本摄影集。当时的新闻摄影绝对是尼康的天下,最好的相机是尼康F3,主流相机是尼康FM2,朋友吴亮帮我从尼康公司弄来了赞助,据说这也是尼康资助的第一个中国摄影师的个人摄影集。坦率地说,谁都没有意识到这会成为第一本中国摄影师采拍自国际热点战地的摄影集。后来,北京的映艺术中心将它收入了“中国摄影史重要的40本画册”中。

1994年《中国摄影》杂志第8期,就以《波黑:老人、婦女和孩子们》为题大篇幅地刊登了我的9张战地照片。从此开始了我与《中国摄影》杂志长达23年的合作,我不仅在《中国摄影》上介绍西方的摄影观念和实践,还曾主持专栏,撰写年度综述,并参加了杂志多次的改版讨论。其中,发表于《中国摄影》杂志的数篇文章,分别获得了中国文联、中国摄影家协会理论年会和中国新闻摄影理论年会的奖项。特别值得一提的是,多年后,进入摄影收藏领域的我有机缘收藏到了1957年出版的《中国摄影》创刊号。

其实人真的不需要在意别人怎么看你,而是你自知有几斤几两,知道自己应该做什么可以做什么,将事做好做到极致,迟早都会得到认可和回报。

五、战地记者

曾有很多人介绍我时用“战地记者”,我总说“不是,只是一个去过战地的记者”。因为,战地记者是极为特殊的一群人,他们有坚强的意志、顽强活下去的毅力和各种生存技能,靠报道战事为生。我不是,甚至去战场都是派遣,而不是主动要求的。有媒体问:“犹豫吗?害怕吗?”说不害怕,是假,心里也打鼓。但真没有犹豫。你选择当摄影师,单位派任务,你不能说上“两会”、进中南海,跟着领导人出访,好吃好喝好招待,就“Yes,去”,艰苦危险就“No,不去”。这有违一个人职业道德规范所应该承担的责任。

幸亏那时的通讯不灵。我接到上前线的通知,没敢告诉我妈,只说去欧洲采访,我妈还挺高兴,认为儿子有出息被派往国外工作。但这事也不能都不说,就告诉了舅舅,说我要去战场了。万一出事,他知道如何处理。我父母都是在我回国后,才知道我去了战场两个月,我父亲挺平静的,我母亲吓了一大跳。但这几位长辈都是出生入死过来的地下党人,从我懂事起,每年都被他们带去给革命烈士扫墓,里面很多是他们的老战友,其中包括我父亲的入党介绍人。

与美国防部摄影记者一同上新闻摄影课时,培训中心的主任、也是我硕士论文的导师大卫·萨特兰(David Sutherland)说过一句话“没有任何一张照片值得你用生命去换取”(no picture is worth your life),震撼了我这个深受中国摄影界热传某大师的“拍得不够好,离得不够近”影响的人,以至于我在20多年的所有摄影教学中,无论是北京电影学院,还是解放军总政摄影培训班,都要告诉学员“重要的是知道什么时候该撤了。只有活着出来,将照片带回来,才是最后的赢家。”

离战场很近的大师没能挺过来,我活着出来了。其实,中国摄影界在国外摄影观念的介绍中,常常“瞎子摸象”。

六、拍没人拍的照片

早在1993年参加“两会”报道,“老板”(对顶头上司的称呼)一句不知是贬我还是夸我的评价“曾璜,你是真的不会摆呀”,让我思考自己的摄影特长和弱点。endprint

拍宣传照片,不是我强项。同事中有几百位摄影高手,特别是拥有众多拍宣传片的高手,中国不会因多一名拍宣传片的人而增加什么。那我不妨就拍拍其他摄影师很少涉及的题材,比如大邱庄民企、地下摇滚、画家西村东村、中国当代前卫艺术、离家的孩子、计划生育国策、生活在贫困地区的中国儿童。

新华社的红本本还管点用,最少让我在拍摄这些非主流、边缘化、甚至被限制报道的社会冰点时,没受过皮肉之苦,这在同时代的摄影记者中很幸运。

随着中国社会的进步,我当时拍摄的许多曾经是主流媒体不能报道的题材,如中国第一代摇滚人、东村西村的艺术家、证券市场和劳动力市场等,都已成了中国改革开放重要的政治、经济、文化发展史上的事件,很多镜头中的人也成为了著名的、甚至举足轻重的人物了。这些照片在拍摄后的几十年里,不断地被国内外的媒体反复地采用。我相信,随着时间的推移,中国的巨变,这些影像将会显示出越来越大的历史价值,因为它们同样记录下中国改革开放的进程,丰富着新华社和中国图片档案馆的内容,是国家和民族宝贵的影像文化资产。

七、做没人做的事

改革开放初期的中国,很多事做起来就像19世纪在美国西部跑马圈地,还没人做过,比如,创办新华社第一个图片销售网站、参与创办第一个摄影节、主编第一本《图片编辑手册》、第一本影像艺术品收藏与投资指南,以及策划第一场影像专场拍卖……

在互联网普及之前的1990年代,是“前互联网数码影像时代”,这时中国经济发展,自动相机的普及,摄影师人数急速增加,报道摄影和纪实摄影大行其道,导致了传播渠道成了摄影界最急缺的资源,图片编辑、媒体摄影总监和艺术总监掌握着照片传播的生杀大权,他们对摄影作品的选择引领了摄影文化的发展趋势,在渠道为王的时代,谁掌握了传播渠道,谁是赢家。

而受过专业训练的图片编辑,更是业界最急缺的人力资源。其实,图片编辑是一件极具创造性的工作,不应该有什么标准,但基础还是要的。看着报摊上惨不忍睹的版面,我和后来负责中国人民大学新闻摄影教学的任悦老师编了一本小书《图片编辑手册》,那是2004年的事了。这本当时被人称之为“又一本国外网站简单罗列”的书,至今已发行了数万册,再版至第四版,还从薄薄的几十页长成了数百页之厚,内容也从纸媒逐渐转变到移动互联网。十多年来,仍是中国市场化媒体唯一的图片编辑工具书。

传播渠道为紧缺资源的全球媒介生态链,给了国内外图片市场的代理人巨大的商机,就像全国人民在等待着来自波黑战地的一张照片那样,全世界的人民也在等待着来自中国犄角旮旯的一张照片。

1995年,我与世界三大图片社之一的西格玛(Sygma)建立了供稿关系,将中国特稿社(新华社)编发的照片推向国际图片市场,在短短的几年里,几乎所有的国际主流媒介都采用过我们的照片,比如美国的《时代》(Time)、《新闻周刊》(Newsweek)、《美国新闻和世界报道》(U.S.News & World Report)、《纽约时报》(New York Times)、《财富》(Fortune)、《福布斯》(Forbes)、《商业周刊》(Business Weekly)、《生活》(Life)、《国家地理》(National Geographic)等;德国的《明星》(Star)、《明镜》(Spiegel Verlag)等;英国的《每日电讯》(Telegraph)、《经济学人》(Economist)、《独立报》(Indepentent)、《卫报》(Guardian)等;法国的《解放报》(Liberation)、《人道报》(Humality Dimanche)、《时尚》(Elle)等。此外,还有十多家国际顶级的出版社和专业摄影媒介,如荷兰的FOAM杂志、美国摄影记者协会的《摄影记者》(NPPA, News Photographers)等采用我们的报道。

最具成就感的是我们的发稿照片同时登上了1998年的美国《新闻周刊》和德国《明星》周刊年度照片的榜单。还有,美国《新闻周刊》1997年2月邓小平去世封面报道《邓以后的中国》中,一次性地采用了多张我编发的照片。1999年中华人民共和国成立50周年大庆,我獨自一人待在办公室没日没夜地用电话线向巴黎传了三天的照片,电邮一张长边为2400像素的彩色照片,现在就是几秒钟的事,那时需要耗时15分钟。我的努力让我的照片,占据了西格玛图片销售网站头版头条达7天之久,一直被国外的媒体所采用,直到60周年大庆阅兵新照片面世。

进入了21世纪,互联网的出现,图片网站的竞争,影像的传播市场进入了“平台为王”的时代。比如,曾力邀我加盟的“视觉中国”(前身为photocome和CFP)成功上市,并收购了我曾为之效力的世界第二大图片库Corbis,改变了全球传播影像市场的格局。

改变这个格局的不是摄影本体,而是背后资本的力量。当“视觉中国”一个图片网站的市值超过200亿的同时,我参与创办的新华社第一个图片销售网站死了。

八、摄影节?摄影节!

网站死了,但还有馅饼,随时都会掉下来。

虽然国际第一摄影大节阿尔勒国际摄影节出现在上世纪70年代,但摄影节的蓬勃发展是本世纪的事了。那时的《人民摄影》报,在国内摄影界可谓是左右逢源,总编司苏实去欧洲看了看,回来压上了报社的全部家当,带领一帮小兄弟创办了如今号称为国际三大摄影节之一的平遥国际摄影大展,为中国的摄影文化构建拓展出全新的产业链。

平遥国际摄影大展的创办可谓是“摸着石头过的河”,那时国内没有了解摄影节运作的人,而懂点外文、了解点国外摄影,还愿意干摄影的人也很少。司苏实和我 “同居”在平遥古城永泰长客栈的一间陋室里,常常需要三更半夜打电话联系国外的摄影人,因为发生在纽约的“9·11”,让不少受邀嘉宾无法如愿到访。当时的平遥古城只有一两部电话可打国际长途,甚至没有一处外币兑现点。第一届平遥国际摄影大展期间,平遥古城里开了一家酒吧,是在平遥的不少摄影人晚上的聚会处,应该不少人留有台湾知名摄影家林添福爬上酒吧的房梁撒酒疯的照片。endprint

无疑,是平遥国际摄影大展让我们知道了策展人,了解了大屏幕幻灯分享会,学会了摄影收藏,也是平遥将我带去了法国阿尔勒。

2003年是法国的中法文化年,阿尔勒国际摄影节决定将主题展给予中国的摄影。摄影节的艺术总监弗朗索瓦·赫贝尔(Fran·ois Hebel)是我的老东家,1990年前后,他任马格南图片社欧洲总部的经理时,我是纽约马格南的实习生。他转任Corbis欧洲总经理后,又是我们中国特稿社的全球总代理。赫贝尔希望我帮助他将侯波、徐肖冰的红色影像带去阿尔勒,策划成当年阿尔勒的中国主题中的核心展。这次,我承担了推荐影像、寻找暗房技师、监制出博物馆收藏级别的展品,还协调了法国电视五台拍摄制作两位老人的纪录片,并在摄影节的开幕式上放映。赫贝尔还从我推荐的中国摄影家中,挑选了数位前往阿尔勒参展,其中包括一组我花费了10年时间,为联合国儿童基金会拍摄的中国边远地区孩子生活状态的照片。

那时做摄影节,基本是奉献,比如至今我都没能从平遥摄影节的组办者处报销回一大笔垫付的安排2002年摄影节英、法文翻译人员前往平遥的差旅费。不过,参与创办平遥摄影节和前往阿尔勒国际摄影节的经历,不仅让我积累下不少欧美摄影界的人脉资源,更重要的是学习了如何收藏摄影作品、如何策划一个好的画廊摄影展、如何评价一件好的摄影作品,还有练就出一眼能从浩瀚的照片中就挑选出影像艺术品的眼光,具备了影像艺术品收藏市场操作的基本知识。比如协助法国国家摄影博物馆收藏邵译农和慕辰的《家谱》等作品,使我了解到国际摄影作品收藏的体系和价格。

九、藏家时代的摄影

2006年是中国摄影家协会成立50年。我开始是承担“中国摄影50年”大型展览中“报道摄影”的策展,不想原定承担“纪实摄影”的策展人撂挑,我作为最“合适”的人选,临危受命,接手策展了“世纪之交中国纪实摄影”。这个机遇开启了我的策展生涯,至今已策划了几十个展览,其中包括了“跨越三个世纪的影像”巡回展、“日本在华影像采集的研究 1894-1945”学术展、“早期中国摄影名作收藏展 1850-1949”巡回展、“新中国纪实摄影60人收藏展”、“摄影与美术”探索展等。

摄影节的普及,摄影画廊的繁荣,让策展人和艺术总监可以通过选择艺术家的特定作品,来推广他们的摄影文化理念和价值取向。但是,维持摄影节、影廊展的基础是资金,而收藏环节则决定一个摄影活动能否盈利的关键所在。这种状态,导致了包括博物馆、美术馆、文化机构、投资基金在内的藏家成为了摄影业态中最紧缺的资源,他们盘踞在产业链中的最顶端,用真金白银投票,并开始影响着摄影文化的构建和走向。“当代影像艺术”和“观念摄影”在中国的兴起,还有“纪实摄影”新纪实摄影化的走向,都是典型的案例。

在摄影收藏市场中,有价格的作品不一定有价值,有价值的作品一定有价格。无论是摄影创作还是收藏作品,都要追求其价值。决定一件作品价值的因素很多,摄影史上的位置是其中最重要因素之一。但是,众多的世界摄影史著述中,几乎没有中国摄影的发展脉络,而且现有的世界摄影史著述中有关中国摄影的内容不仅片面和局部,甚至误导,可以说中国自己就没有一本完整的《中国摄影史》。甚至由于史料的缺失,目前我们还不具备编撰一本比较完整准确《中国摄影史》的条件,比如,日本保存有最为完整的民国期间的中国影像,但有关日本在华影像采集的研究才刚刚开始,同时大多数的民国摄影史料目前还处于缺失的状况。

收藏市场不断出现的新史料,正在颠覆着已有的中国摄影史和史论,这是吸引我进入摄影收藏和摄影史研究的诱因。记得,我曾参与了上世纪90年代有关中国纪实摄影是从“四五”开始算,还是从“希望工程”开始算的争论,回想真无知! 1990年前后,我在纽约就看过约翰·汤姆逊(John Thomson)的中国影像展,他于1870年前后在中国行走了8000公里,出版有5本巨著。英国摄影史学家伊安·杰夫里(Ian Jeffrey)称他为“第一位把整个社会作为拍摄对象的摄影家”。其后,还有长长的一串伟大的纪实摄影家来过中国,《良友画报》的摄影队也曾拍摄了中国,还有孙明经和庄学本等中国纪实摄影家,不过因时间和意识形态的因素,被湮没在历史的长河中。

进入摄影收藏10年后,我学会了让当下的摄影活动与摄影史上的重要事件产生有机的必然关联,让现代的影像有了历史的厚重。2016年我参与了中国第一本影像艺术品收藏文论集的编撰,并开始编撰中国第一本影像艺术品收藏和投资指南,希望借助市场的财富效应,促使早期中国摄影史料尽早浮出,补白中国摄影史和影像史。

积累资源、整合资源、利用资源,是职场的三个步骤。帮人做事、选择做事、挑头做事,是人生的三个阶段。一个人不是总有机会做前人没做过的事,有机遇时,常常资源不充分;有资源时,常常机遇没出现。43年从业摄影的经历,让我深深地懂得积累资源和把握机遇。天上总会掉馅饼,而且掉下来的馅饼不会总砸在一个人的頭上。看不出天上掉馅饼的为输者,看出掉下来的是馅饼的为智者,接得住天上掉下来的馅饼为能者,用掉下来的馅饼做出了满汉全席的为赢者。这个社会很公平,它没有理由去偏爱某个人。endprint