中国碳减排政策效应的模拟分析与对比研究

——兼论如何平衡经济增长与碳强度下降的双重目标

张同斌,刘 琳 (东北财经大学经济学院,辽宁 大连 116025)

环境影响评价与管理

中国碳减排政策效应的模拟分析与对比研究

——兼论如何平衡经济增长与碳强度下降的双重目标

张同斌*,刘 琳 (东北财经大学经济学院,辽宁 大连 116025)

通过构建包含能源消耗,碳排放与碳减排政策的动态一般均衡模型,对碳总量减排与碳强度减排两类政策的减排效应与经济效应进行了模拟分析.结果显示,不同的碳减排政策均能够有效降低碳排放量,实现碳强度下降的目标,但由于政策的减排力度和减排路径差异原因,碳总量减排政策对经济增长的抑制作用较强,碳强度减排政策对经济增长的负向影响程度较低.基于社会福利和减排成本视角对不同碳减排政策的成本收益进行对比发现,与强度减排相比,总量减排方案下的社会福利更高且其减排成本略小,其具有一定的比较优势.促进碳强度减排政策向碳总量减排政策的稳步过渡,是实现福利增进与环境改善等多重红利的重要途径.

碳总量减排;碳强度减排;经济增长;动态一般均衡模型

随着经济的持续发展和能源的大量消耗,二氧化碳等温室气体过度排放所导致的全球气候变化问题逐渐成为人们关注的焦点.在控制和减少碳排放方面,各国根据自身的经济发展状况与减排潜力,采取了两种不同的减排政策:碳总量减排政策与碳强度减排政策.碳总量减排政策要求实现碳排放量的绝对值下降,而碳强度减排政策的目标是碳强度下降,即单位国内生产总值的二氧化碳排放量降低.一般而言,发达国家往往采取碳总量减排政策,而发展中国家由于自身所处的发展阶段与减排技术水平限制,大多采用碳强度减排方式.

对于中国而言,应对气候变化问题更为重要且难度更大.一方面,作为发展中大国,资源能源大量消耗所产生的路径依赖等使得中国的碳排量持续上升;另一方面,中国地域广阔,气候条件较为复杂,是极易遭受气候变化不利影响的国家之一.虽然困难重重,但是我国一直努力进行碳减排活动,积极推行自上而下的行政命令式碳强度减排政策,取得了显著成效.

自2013年开始,我国在北京、上海、广东等7个省市陆续进行碳交易市场建设的试点.碳交易指的是将二氧化碳排放权作为一种商品投入到市场中进行交易,企业生产活动中若超出限定的排放量指标,则需要对碳减排配额进行购买,而未排放的剩余部分则可以通过市场将配额卖出.由于碳交易中的配额大多采取碳排放的绝对量形式,在政府部门确定碳排放配额之后,碳交易就成为了一种利用市场机制进行碳总量减排的方式.[1]当前,对我国碳强度和碳总量减排政策的效应进行对比,挖掘政策的作用机理十分必要.

国内外学者对碳强度减排政策在碳排放控制中的有效性进行了验证,并在减排效应方面达成了共识,但是在碳强度减排的经济影响方面却存在着分歧,其中,一些学者认为碳强度政策实现减排目标的同时,会对经济增长造成一定程度的负面影响.[2]与之不同,部分学者的研究却发现,碳强度减排政策具有双重红利,基于动态随机一般均衡等模型的模拟结果显示,碳强度减排政策下的技术变革可以实现对生产要素的替代,提高能源效率并促进经济增长[3-5].

在碳总量减排政策的研究中,学者们对于碳交易中总量减排方案的关注较多,在其对经济增长的影响方面存在多种观点.Tang等[6]研究发现碳交易机制能够有效减少碳排放量,但会对经济产生负向冲击效应;另有学者分析得出,建立健全碳排放权交易机制,能够在减少碳排放量的同时,减弱气候变化或环境污染对于经济的损害甚至创造经济效益,发挥支持经济发展和实现节能减碳的作用.[7-9]

将碳总量减排与碳强度减排等政策进行对比分析的文献并不很多.部分研究对比了碳总量,碳强度和碳税等政策对环境状况和宏观经济影响的差异,发现碳税能够与碳总量政策产生相同的减排效果,而碳强度方案下的经济产出和碳排放量更大[10-11].张友国[12]指出当未来经济增长水平低于预期水平时,与总量方案相比,碳强度约束能够更有效地控制碳排放,但其边际减排成本和经济产出损失较高.

现有文献中有关碳减排政策作用机理的研究还不够深入,特别是在碳减排政策对于经济的影响方面,基本都是从相对价格变动等直接影响角度进行阐述,而从经济结构间接变化的角度进行减排政策效应的分析更为重要[13].通过构建包含能源消耗、碳排放、碳强度与碳总量减排政策的动态一般均衡模型,可以从能源投入、资本累积等视角进行碳减排政策影响环境与经济的机制模拟,研究减排政策如何平衡经济增长与碳强度下降的目标.

1 理论框架构建

在理论模型设定中,将碳存量导致的产出效率损失加入到企业生产函数中,同时在家庭的效用函数中纳入了碳存量的负外部性,体现了碳排放累积引发的气候变化对于企业生产活动和居民生活方式的影响.

1.1 模型设定

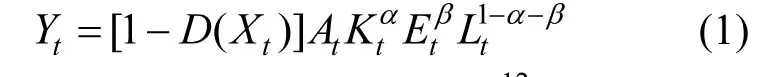

1.1.1 生产部门与碳排放 除了传统的生产要素资本与劳动力之外,能源是产品生产中重要的中间投入品之一,假定企业生产过程中需要上述3种投入,设定规模报酬不变的柯布—道格拉斯生产函数形式为:

式中:Yt为第t期企业的总产出,×10元;Xt为第t期的碳存量,108tC;Kt为资本,×1012元;Lt为劳动力,108人;Et为能源,108tce;At为生产技术水平;α为资本的产出弹性系数;β表示能源投入的产出弹性系数;D(Xt)为效率损失项,代表第t期的碳存量(Xt)对企业生产效率的负向影响.参考Heutel[14]的设定方法,将效率损失项 D(Xt)设为二次函数的形式D(Xt)=dXt2,d为生产效率损失系数.

生产效率损失项表示气候变化对经济增长的反馈机制,反馈路径主要有:(1)经济生产活动对自然资源和生态环境有着一定的依赖性,当二氧化碳存量上升导致气候变化时,生态系统对温室气体的吸收不充分,环境容量的缩小会导致企业生产活动受到限制;(2)当二氧化碳存量增加时,生态系统遭到破坏,为恢复生态系统功能的稳定性,就需要作为减排主体的企业投入大量的人力物力,约束了企业的生产行为.

由于企业生产过程中需要消耗能源,能源是碳排放的最直接来源,为简化起见,将碳排放函数设定为:

式中:EMt为第t期企业的碳排放量,×108tC;θ为能源消耗的碳排放系数.

生态系统具有一定的自降解能力,企业的碳排放能够被生态系统部分降解.但是,生态系统的自降解能力是有限的,未被降解剩余的二氧化碳被留存在大气中,逐渐累积形成碳存量并引发气候变化,因此,碳排放的累积过程或者碳存量的形成过程可以表述为:

式中:ξ为生态系统的跨期自降解系数,0<ξ<1,该系数越大,表明生态系统的自降解能力越弱,累积的碳排放量就越多,碳存量水平越高.

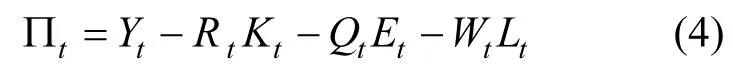

企业在生产活动中追求利润最大化,其利润函数为:

式中:Rt,Qt和 Wt分别代表资本的利息,%;能源的价格,元和劳动力的工资,元.

对资本要素、能源投入和劳动力分别求导,得到企业实现利润最大化的一阶条件如式(5)-式(7)所示.

1.1.2 代表性家庭 不失一般性地,假定经济中有一个永续生存的代表性家庭,该家庭追求效用最大化,其效用最大化函数如式(8)所示.

式中:η为效用贴现因子,η>0;Ct为第t期的消费水平,×1012元;1−Lt代表闲暇;χ为消费与闲暇的替代系数;v(Xt)为二氧化碳存量引发的气候变化对于代表性家庭效用的影响函数.根据 Barrage[15]的研究,将v(Xt)的形式设定为v(Xt)=ρXt2,ρ为累积的碳存量对代表性家庭效用的影响系数.

二氧化碳的过度排放会导致温室效应,使得生态系统遭到破坏,不仅表现为海平面上升、洪涝灾害等极端天气事件,而且体现在生物多样性的减少、农产品数量和质量下降等方面,这些都对人们的生活环境和生活方式产生了不利影响,降低了代表性家庭的效用.

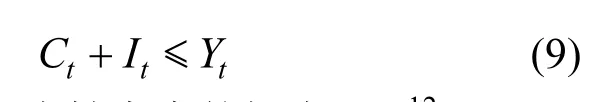

代表性家庭将其收入用于消费和投资,其预算约束为:

式中:It为第t期代表性家庭的投资,×1012元.

资本的动态累积方程如式(10)所示.

式中:δ为资本折旧率,%;Kt为资本存量,×1012元.

在预算约束下,代表性家庭通过选择每期的消费、劳动和投资,实现其终生福利最大化的目标,可以构造代表性家庭最优化问题的拉格朗日函数为:

式中:λt表示影子价格.分别对Ct,Lt,Kt+1求导,得到一阶条件式(12)~式(14).

1.1.3 碳减排政策 根据中国的现实情形,结合政策对比研究的需要,在理论框架中主要设置了碳总量减排、碳强度减排两种政策,如前所述,碳总量减排政策一般要求企业在生产活动中所排放的二氧化碳绝对量不能超过额定的排放量,碳强度减排政策则要求企业的碳排放强度低于约束目标值.

碳总量减排政策:在碳总量减排政策下,设定碳排放总量的上限为EM0,则得到总量减排约束:

式(15)表明企业生产过程中实际产生的碳排放量EMt不得超过限定的碳排放配额EM0.

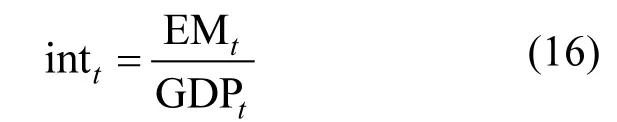

碳强度减排政策:采用符号int(tC/万元)表示碳排放强度,即:

式中:GDPt为增加值,1012元,其计算方法为:

碳强度约束如式(18)或式(19)所示.

假设碳强度约束目标为 int0,如果实际的碳强度小于设定的碳强度intt≤int0,则碳强度减排政策不会对经济活动产生影响.如果 intt>int0,则实施碳强度减排政策就会增加企业的生产成本,体现在其利润函数中.

将式(15)加入到模型中,对企业部门施加约束时,相当于政府实行了碳总量减排政策;将式(18)或(19)加入到模型中再求解时,代表政府实施了碳强度减排政策;若上述各约束均不加入模型中,则代表无减排政策的基准状态.

1.2 重要参数校准

在生产函数中各类投入的产出弹性方面,资本产出弹性α取值一般位于0.3到0.8之间,参考计量经济模型的估计结果,将资本的产出弹性系数设定为α =0.4;在能源的产出弹性方面,根据2012年中国投入产出表中煤炭采选行业、石油和天然气采选行业对于其他行业的投入数据,将部门进行归并,计算得到β =0.04.

在碳排放系数的设定中,依据中国国家标准综合能耗计算通则中给出的各能源产品的平均低位发热量与折标准煤系数,结合单位热值含碳量与碳氧化率数据,计算得出不同能源的排放系数后再按照其消耗量加权求均值作为模型中的能源排放系数,确定θ =2.59.

其他参数的校准方面,主要借鉴了国内外文献中的取值,其中效用贴现率值为 0.993,环境自降解系数设定为0.8.最后,使用Matlab R2014a软件实现程序设计与模型求解.

2 不同碳减排政策的减排效应模拟

在理论模型的基础上,首先对碳总量与碳强度两种政策的减排效应进行了模拟,对比在相同的减排目标下两者减排效果的差异.具体而言,通过调整约束式(15)中的EM0、式(18)中的int0,使得碳强度下降的幅度相同,模拟结果如图1所示.横坐标代表碳强度下降的幅度(%),该值越大,表示碳减排政策力度越大.

一些学者认为,碳强度减排政策不过是发展中国家逃避减排责任的借口,碳强度政策不能达到减排的目标,只有碳总量减排政策才能够真正减缓碳排放问题[16].然而,根据图1中的结果可得,在达到相同的碳强度目标时,碳总量减排与碳强度减排两种政策下碳排放量的曲线十分接近,表明两种政策的减排效果相当,这也佐证了我国一直以来采取的碳强度减排政策的有效性.

图1 不同减排政策下的碳排放量Fig.1 Carbon emissions under different carbon reduction policies

图1还显示,在碳减排强度下降幅度较小时,两种减排政策作用下的碳排放量曲线几乎重合,随着碳减排强度的不断增加,不同减排政策下的碳排放量曲线之间出现了微小的差距.虽然两种减排政策效果近似,但还是存在略微差别.主要原因在于,碳总量减排政策的目标设定较碳强度减排政策严格一些.碳总量减排政策中规定了碳排放量上限,这是进行碳减排的直接约束方式,也是一种以环境质量为首要考虑的减排政策.

与之不同,碳强度减排政策则通过限制碳排放量与国内生产总值的比重间接对碳排放量进行约束.作为一种以相对量为目标的减排政策,碳强度减排实际上是对碳排放总量的“软性”约束[17],企业可以通过减少碳排放与增加产出两种途径使碳强度下降到既定的强度减排目标,只要碳排放量的增长速度低于经济增长率,那么整体的碳强度就是逐渐下降的,因而其对碳排放绝对量的约束略微弱一些.在碳强度减排政策下,通过经济增长促使碳强度下降的路径削弱了该政策对碳排放量的约束力.

由于碳排放的主要来源是企业生产过程投入的能源[18],对碳总量和碳强度两种减排政策下能源投入量的变化进行了模拟,以能源消耗变动反映碳排放量变化,结果列于图 2.不同碳减排政策下企业能源投入的变动特征与碳排放量的变化趋势一致,随着碳减排强度的增加,两种政策下的能源投入量均呈现出下降趋势.在政府实行碳减排政策时,提高了企业进行碳排放的成本,即能源使用或投入的成本加大、相对价格上升.由于企业追求利润最大化,其会选择等污染曲线上成本较低的投入组合,增加清洁产品或者资本、劳动力要素的使用替代能源投入,导致能源消耗量下降.

图2 不同碳减排政策下的能源投入Fig.2 Energy inputs under different carbon reduction policies

在相同的减排强度目标下,实施碳总量减排政策时的能源投入量要略小于碳强度减排政策时的使用量.基于供给侧的视角分析,在碳总量方案下,能源的消费量必须不断减少,以满足碳总量约束条件.然而,在碳强度减排政策下,当碳减排约束越来越紧时,能源预期需求的减少会使得能源的即期价格相对于远期价格有所上升,能源采掘者增加当前供应量或开采的动机增强,其供给量在整个时间路径上向前移动,导致能源供给量上升与能源价格下降,在一定程度上减弱了碳强度减排政策的效果[19].

1.坚持“本地化”发展理念,促进当地就业和经济,与社区共发展同进步。国企在东道国的发展过程中,要放弃采用“飞进飞出”的劳工组织模式,实现员工本地化,实施当地员工雇佣和培训计划,条件允许时尽量采用本地采购,优先选择本地供应商,鼓励和协助配套企业本地化等。

3 不同碳减排政策的经济效应对比

除了实现碳减排目标之外,碳减排政策还会通过对能源消耗、碳排放的约束作用传导至整个经济中,对产出、投资和消费等多个方面产生影响.在这一部分,将基于不同减排强度下各主要经济变量的变化趋势,进行碳减排政策经济效应的对比分析.

3.1 碳减排政策对于经济产出的影响

首先模拟了在碳总量减排与碳强度减排政策下,经济中总产出与增加值的变动曲线,结果如图3和图4所示.

图3 不同碳减排政策对总产出的影响Fig.3 The impacts of different carbon reduction policies on total output

图3显示,在两种减排政策影响下,经济中的总产出随着减排强度的增加都呈现出了下降特征.碳减排政策在本质上是一种资源约束,通过对碳排放进行限制,达到对企业生产活动中能源投入的控制与能源结构的调整,进而产生阻尼效应并制约了经济增长.其中,碳强度政策下的经济产出总是高于碳总量政策,同时其下降过程也较为平缓,说明碳强度政策对于经济产出的负向影响明显更弱,这也是发展中国家在兼顾经济增长目标下,偏向于选择相对宽松的碳强度减排政策的原因.

图4 不同碳减排政策对增加值的影响Fig.4 The impacts of different carbon reduction policies on added value

除了总产出之外,从中扣除中间投入之后得到的增加值也是重要的经济产出指标,在图4中,模拟了两类减排政策下的增加值变化.结果显示,在碳总量减排政策影响下增加值持续下降,与碳总量政策不同,碳强度减排政策下的增加值出现了先上升后下降的变动特征,并且碳强度政策下的增加值曲线总是位于碳总量政策的上方.因此,从经济产出的角度分析,碳强度政策要优于碳总量政策.在碳强度减排政策实施初期,增加值上升的原因可能是能源中间投入成本上升激发了企业进行生产结构和投入结构调整的动力,即企业通过要素替代在部分上实现了要素的优化配置以及缓解了资源约束,促进了要素利用效率提高和更多附加值的形成.

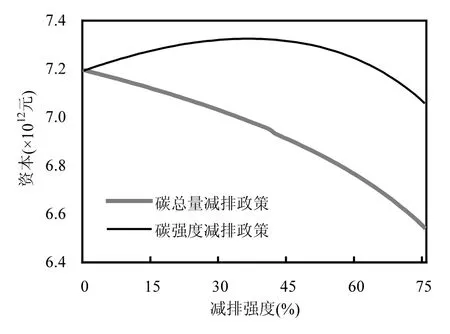

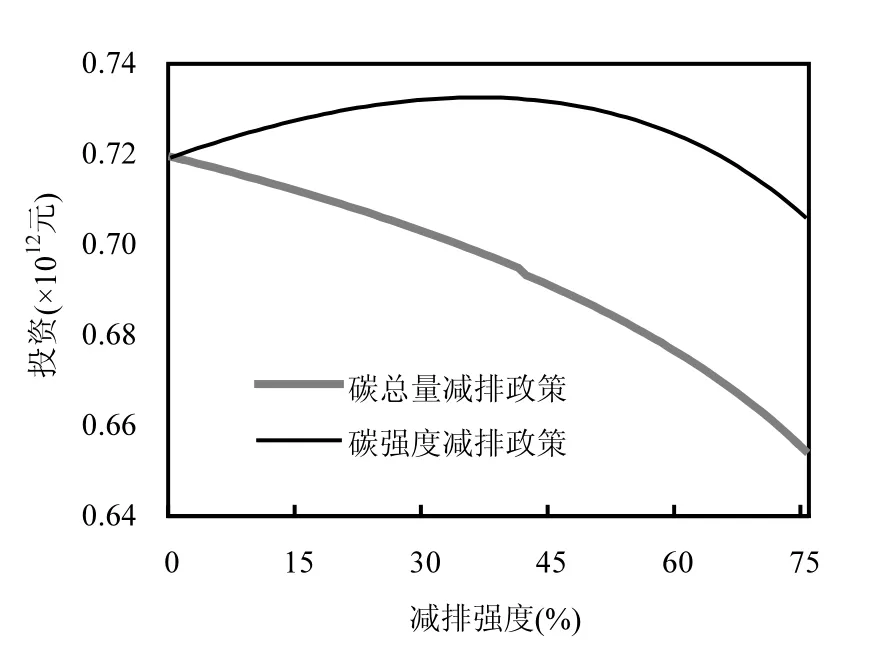

3.2 资本与投资视角下碳减排政策经济效应

资本与投资是碳减排政策影响经济产出的重要途径,对碳总量、碳强度两种减排政策下资本量和投资量的变动趋势进行模拟,得到结果图5和图6.

在碳总量与碳强度减排政策影响下,资本、投资与增加值的变动趋势基本一致,总体而言,碳总量减排政策下的资本与投资持续快速下降,增加值减少阻碍了投资的扩大与资本的累积.此外,随着减排力度的加大,投资品和部分中间产品的相对价格上升,市场上对投资品、能源产品的需求也会降低.

图5 不同碳减排政策对资本的影响Fig.5 The impacts of different carbon reduction policies on capital

图6 不同碳减排政策对投资的影响Fig.6 The impacts of different carbon reduction policies on investment

碳强度政策作用下的资本与投资水平呈现了先上升后下降的倒“U”型曲线.在碳强度政策实施初期的资本水平上升主要是对清洁产品或能源投资增加导致的,根据环境规制的波特假说,在减排约束下企业改进其生产技术、更新生产设备等,不断提高碳生产率.投资力度的加大又会通过乘数效应促进经济发展,形成“投资→经济增长→投资”的循环.在减排达到一定程度时,碳强度政策对于经济产出的抑制作用压缩了投资需求,投资水平开始回落.

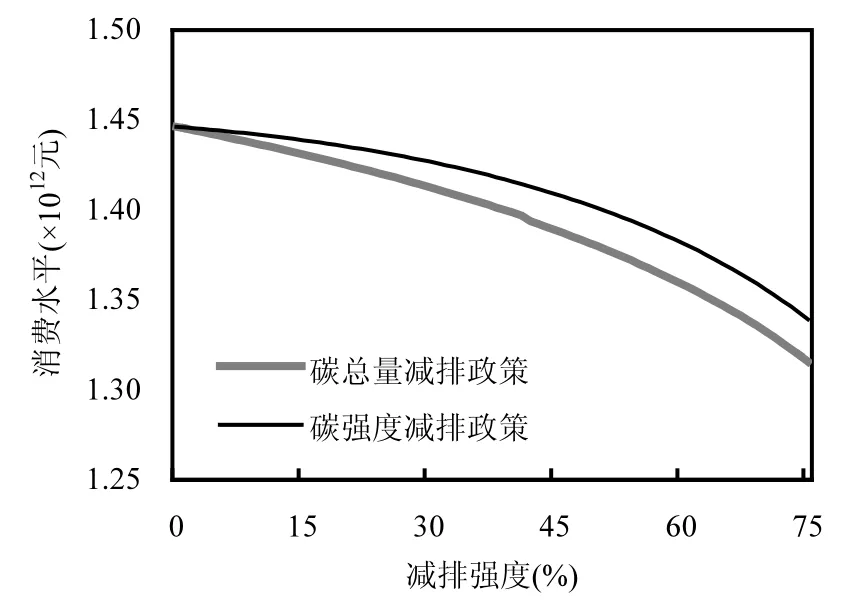

3.3 碳减排政策下的消费水平变动

在图7中给出了碳减排政策下居民消费的变化趋势.结果显示,无论是实施碳总量减排还是碳强度减排政策,消费水平都会随着减排强度的不断提高而逐渐降低,其曲线呈现出向右下方倾斜的特征.碳减排政策对于消费的负向作用,在很大程度上可以归结为居民收入水平的下降,减排政策对于经济中总产出的不利影响导致了其收入和消费的减少.并且,居民对于未来经济增速下降的预期会促使其调整支出结构,将更多的收入用于投资和储蓄,这也会促使消费水平持续降低.

图7 不同碳减排政策下的消费水平Fig.7 Consumption under different carbon reduction policies

碳强度减排政策对居民消费水平的负向影响要小一些,其原因除了碳强度减排政策下经济产出较多导致整体消费水平较高之外,还在于较高经济产出对劳动力的需求较大,就业状况良好使得收入和消费稳定.一般而言,碳减排会产生潜在的就业负效应,促使企业减少雇佣员工的数量,导致一定程度上的失业问题.然而,当实行碳强度减排政策时,相对较高的经济产出发挥了一定的就业创造功能,与清洁的劳动力要素对高碳排放能源产品的替代等因素共同减弱了就业损失程度,减小了消费下降的幅度.

4 基于社会福利与减排成本的政策效应对比

在综合不同碳减排政策减排效应与经济效应的基础上,基于社会福利与减排成本的视角,对碳总量、碳强度减排政策的成本收益进行比较分析,可以研究如何实现环境、经济和福利等多重目标的平衡.

4.1 基于福利视角的减排政策选择

对碳总量和碳强度两种减排政策下的居民效用进行了模拟以表示社会福利变动,结果如图8所示.随着碳减排强度的加大,两种政策下的社会福利曲线均呈现出了倒“U”型特征,这表明适度减排会使得社会福利上升,而减排强度高到一定程度后,社会福利开始逐步下降.如理论模型部分所示,代表性家庭的效用除了与消费、闲暇存在正向关联之外,还受到碳存量及其引发的气候变化的负向影响.碳减排政策实施初期,在社会福利中,相对于经济产出而言,减排所带来的环境改善占据主导地位,碳强度下降的福利增进效应高于经济产出及消费减少引致的福利损失,因而社会福利总体呈现上升趋势;随着减排力度增大,继续降低碳强度导致的经济产出快速下降,使得消费减少引致的福利损失超过减排与环境改善所带来的福利增加,致使社会福利水平下降.

图8 不同碳减排政策下的社会福利变动Fig.8 Variations of social welfare under different carbon reduction policies

将两种减排政策进行对比可得,相同减排目标下,实施碳总量减排政策时的社会福利曲线总是位于碳强度减排政策对应的福利曲线上方,即碳总量减排政策下的福利水平更高,由于经济发展的最终目标就是提高社会福利,基于这一视角,碳总量减排政策是更优的政策选择.碳强度政策是行政命令式的,而碳总量减排方案下的交易机制等属于市场化的调节方式,通过市场价格信号引导企业之间进行碳交易,使得有限的碳配额得到合理配置,实现了帕累托改进并增进了社会福利.

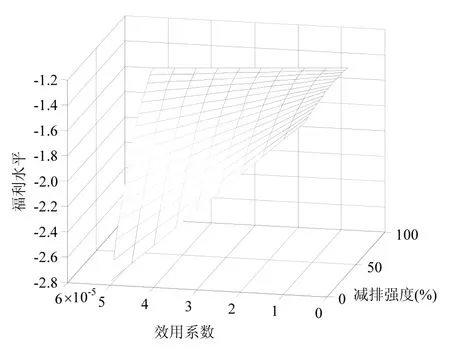

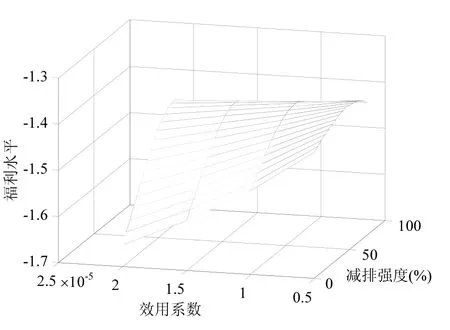

随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们对于碳排放和气候变化的关注程度会越来越高,在理论模型中,气候变化对于代表性家庭效用的影响函数 v(Xt)中碳存量对效用的影响系数ρ会逐渐增大.基于此,在模拟实施碳总量与碳强度减排政策的同时,应考虑碳存量对于家庭效用影响系数变化的情形下社会福利的变动情况,如图9和图10所示.其中,x轴代表效用函数中碳存量的影响系数,简称效用系数,y轴为减排强度,z轴表示社会福利水平.

图9 碳总量政策与效用系数变化下的福利水平Fig.9 Welfare level under the carbon cap policy with the change of utility factor

无论是实施总量减排还是强度减排政策,当碳存量对代表性家庭效用的影响系数不断变大,在达到相同的减排强度目标时,社会福利水平都是逐渐降低的.这表明,随着人们对于环境质量的关注程度提高,环境、健康等因素在社会福利中的地位显著上升.

在考虑效用函数中碳存量影响的基础上,将两种碳减排政策的福利效应进行对比可得,减排强度较小时,碳总量政策下的社会福利水平要低于碳强度政策,当减排力度不断增强时,两类政策下的社会福利水平开始接近,最后同一效用系数和减排强度下碳总量政策对应的福利水平甚至超过了碳强度政策下的福利水平.

图10 碳强度政策与效用系数变化下的福利水平Fig.10 Welfare level under the carbon intensity policy with the change of utility factor

上述结果可以从福利视角解释发达国家与发展中国家对不同碳减排政策的选择,对于尚未迈入福利门槛的发展中国家而言,经济发展十分重要,快速的经济增长对社会福利的贡献很大,碳存量对于福利的影响较小,碳强度政策下的整体社会福利水平较高.经济发达国家居民的效用函数中碳存量对效用的影响程度很高,实行碳总量减排政策可以实现更高的社会福利.因此,随着我国经济发展水平的提升,应逐步推动碳强度减排政策向碳总量减排政策进行过渡,保证福利最大化目标的实现.

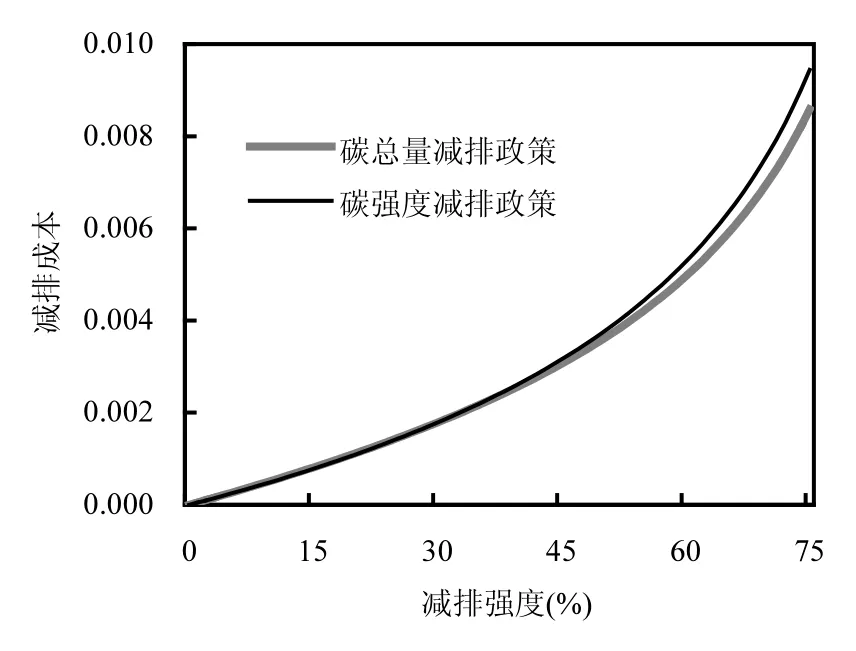

4.2 基于减排成本的政策选择

除了社会福利外,企业的减排成本是衡量碳减排政策实施难易程度和可操作性的核心指标.对碳总量减排、碳强度减排政策的减排成本,即理论模型中的影子价格进行测算,得到结果图 11.随着减排强度提高,企业的减排成本持续上升,并且上升速度不断加快,减排的难度加大,这与大多数文献的研究结论一致.在进行碳减排的过程中,企业通过要素替代降低碳排放的空间越来越小,且减排存在一定的规模效应,初始的边际减排成本较小,在碳强度下降的过程中,减排的边际收益降低,企业为减少单位碳排放所付出的代价增大.

图11 不同碳减排政策下的减排成本变动Fig.11 Variations of abatement cost under different carbon reduction policies

将碳总量、碳强度减排政策的边际减排成本对比可得,在减排强度较低时,两条减排成本曲线基本重合,但当减排强度超过 40%之后,两种政策对应的减排成本曲线开始分化,碳总量减排政策下的减排成本曲线位于下方,与碳强度政策相比,为达到相同的减排目标,碳总量减排政策的成本略低一点.对于碳强度政策下减排成本偏高的现象,一个可能的解释是,由于碳强度减排政策对于能源使用和碳排放的抑制作用较小,碳排放累积速度相对较快,在生态系统分解能力有限和经济发展惯性的影响下,碳强度进一步下降的难度加大.

5 结论

5.1 碳总量政策、碳强度政策均能够有效降低碳排放量,实现既定的碳强度目标,两种政策的减排效应十分近似,仅存在微小差别.在经济效应方面,与碳总量政策相比,碳强度政策对于经济增长与增加值形成的负向影响更弱,企业通过要素替代在部分上实现了要素的优化配置,促进了要素利用效率提高和更多附加值形成.

5.2 基于社会福利与减排成本的视角对不同减排政策的成本收益进行比较的结果表明,碳减排政策下的社会福利水平呈现出了先上升后下降的倒“U”型变动特征,与碳强度政策相比,碳总量减排政策下的社会福利水平相对更高.减排成本方面,随着减排强度提高,企业的减排成本持续快速上升,相比之下,在达到相同的减排目标时,碳总量政策比碳强度政策的减排成本略低.推动碳强度减排向碳总量减排的过渡,是实现社会福利增进与环境质量改善等多重红利的有效途径.

[1]王文军,傅崇辉,骆跃军,等.我国碳排放权交易机制试点地区的ETS管理效率评价 [J]. 中国环境科学, 2014,34(6):1614-1621.

[2]张友国,郑玉歆.碳强度约束的宏观效应和结构效应 [J]. 中国工业经济, 2014,(6):57-69.

[3]Wang K, Wang C, Chen J N. Analysis of the economic impact of different Chinese climate policy options based on a CGE model incorporating endogenous technological change [J]. Energy Policy, 2009,37(8):2930-2940.

[4]杨 翱,刘纪显,吴兴弈.基于 DSGE模型的碳减排目标和碳排放政策效应研究 [J]. 资源科学, 2014,36(7):1452-1461.

[5]范庆泉,周县华,刘净然.碳强度的双重红利:环境质量改善与经济持续增长 [J]. 中国人口·资源与环境, 2015,25(6):62-71.

[6]Tang L, Wu J, Yu L, et al. Carbon emissions trading scheme exploration in China: A multi-agent-based model [J]. Energy Policy, 2015,81:152-169.

[7]任松彦,戴瀚程,汪 鹏,等.碳交易政策的经济影响:以广东省为例 [J]. 气候变化研究进展, 2015,11(1):61-67.

[8]Cheng B, Dai H, Wang P, Zhao D, Masui T. Impacts of carbon trading scheme on air pollutant emissions in Guangdong Province of China [J]. Energy for Sustainable Development, 2015,27:174-185.

[9]李 薇,董艳艳,卢 晗,等.“十三五”规划碳减排目标下碳交易机制的博弈分析 [J]. 中国环境科学, 2016,36(9):2857-2864.

[10]Fischer C. Combining rate-based and cap-and-trade emissions policies [J]. Climate Policy, 2003,3(S2):S89-S103.

[11]Fischer C, Springborn M. Emission targets and the real business cycle: Intensity targets versus caps or taxes [J]. Journal of Environmental Economics & Management, 2011,62(3):352-366.

[12]张友国.碳强度与总量约束的绩效比较:基于 CGE模型的分析[J]. 世界经济, 2013,(7):138-160.

[13]Minihan E S, Wu Z. Economic structure and strategies for greenhouse gas mitigation [J]. Energy Economics, 2012,34(1): 350-357.

[14]Heutel G. How should environmental policy respond to business cycles? Optimal policy under persistent productivity shocks [J]. Review of Economic Dynamics, 2012,15(2):244-264.

[15]Barrage L. Optimal dynamic carbon taxes in a climate-economy model with distortionary fiscal policy [C]//New Haven: The Cowles Conference on Macroeconomics and Climate Change, 2012.

[16]Dudek D, Golub A. Intensity targets: pathway or roadblock to preventing climate change while enhancing economic growth? [J]. Climate Policy, 2003,3(S2):S21-S28.

[17]王金南,蔡博峰,严 刚,等.排放强度承诺下的 CO2排放总量控制研究 [J]. 中国环境科学, 2010,30(11):1568-1572.

[18]田中华,杨泽亮,蔡睿贤.广东省能源消费碳排放分析及碳排放强度影响因素研究 [J]. 中国环境科学, 2015,35(6):1885-1891.

[19]范 丹.中国能源消费碳排放变化的驱动因素研究——基于LMDI-PDA分解法 [J]. 中国环境科学, 2013,33(9):1705-1713.

Simulation analysis and comparative study on the effects of China’s carbon reduction policy—On how to balance thedual goals of economic growth and carbon intensity reduction.

ZHANG Tong-bin, LIU Lin (School of Economics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China). China Environmental Science, 2017,37(9):3591~3600

By specifying a dynamic general equilibrium model including energy consumption, carbon emission and carbon emission reduction policies, a simulation analysis of both emission reduction effects and economic effects of carbon cap policy and carbon intensity policy was performed. The results showed that different carbon reduction policies effectively controlled carbon emission and achieved the goal of reducing carbon intensity. However, due to different policy strengths and different paths taken in the policy, carbon cap reduction policy had a strong inhibitory effect on economic growth while the negative impact of carbon intensity reduction policy on economic growth was relatively weak. Furthermore, based on the perspectives of social welfare and emission reduction cost, a cost-benefit analysis of the different carbon emission reduction policies was done. The findings were that compared with the carbon intensity policy, the carbon cap policy had comparative strengths in enhancing social welfare and lowering emission reduction cost. Thus, the transition from carbon intensity policy to carbon cap policy was the key to welfare enhancement, environmental improvement and other dividends.

carbon emission reduction;carbon intensity reduction;economic growth;dynamic general equilibrium model

X22

A

1000-6923(2017)09-3591-10

2017-03-04

国家自然科学基金青年项目(71303035);国家社会科学基金重大项目(15ZDA011)

* 责任作者, 副教授, tongbinzhang@126.com

张同斌(1985-),男,山东潍坊人,博士,副教授,主要从事资源与环境经济学研究.发表论文40余篇.

————不可再生能源