契约华工文献《外国音书》

陈汉初

契约华工文献《外国音书》

陈汉初

1993年,饶宗颐教授在《潮州学在中国文化史上的重要性——何以要建立“潮州学”》一文中说:

“中国文化史上,内地移民史和海外拓殖史,潮人在这二方面的活动的记录一向占极重要的篇幅,这是大家所熟悉的。潮人若干年来在海外拓殖成果和丰厚的经济高度发展的各种表现,在中国以外各个地区孕育出无数繁荣美丽的奇葩,为中外经济史写下新页,久已引起专家们的重视而且成为近代史家崭新的研究对象。因此,潮州地区人文现象的探讨,更使多数人发生热烈而广泛的兴趣。”[1]

潮人在内地的移民史、海外的拓殖史,由于年代久远,不少史料已湮灭于历史长河中,史料不足制约了研究的深入。2011年3月,笔者在汕头接到一位书友电话,说他收到一本《外国音书》。这是一部重要的著作。

一 《外国音书》概况

《外国音书》(下简称《音书》)长12厘米,宽20.5厘米,全书68页、136面,(前言2页,正文65页,书末有捐资芳名1页)。该书是一本潮州府籍契约华工(俗称“猪仔”华工)的花名册,内有潮州府各属“契约华工”3000多名。

《音书》封面黄底黑字,正中竖书“外国音书”四字,右上书“光绪九年新镌”;左上书“每部注明纸数印工银二分一厘,乐善者千祈多印多送,功德无量”;左下书“粤东潮州会馆藏版,学院前宝翰楼刊刷”。其前言说:

图 作者收藏《外国音书》封面

我华人往外洋顾工,其在大吕宋即古巴埠者约有4万余口。当日或被诱枵,势不自由;或系途穷,迫于不得已,以致重洋远隔,音问难通,父母妻拏,如同旷世异乡,回首能不悲哉。现逢圣世,四海一家,皇风远被,遐迩同钦。我国家特命刘湘浦星使持节古巴,通两国之情文,永联和好,拯斯民于水火免受欺凌。复荷星使胞与为怀慈悲是念,将该处顾工华人姓字、年岁、籍属,设法遍查,逐一注明,自捐廉俸,汇刊成书,邮寄来华派送各府、州、县,使仁人君子一经寓目,便知某乡某人尚存某处,互相传播,不特信息可通,其人亦得旋返家室宜尔骨(肉——笔者注)团圆,喜溢门闾,气凌霄汉,其功德实属无量。惟是书帙繁多费赀颇巨,要为推广又恐难周,仅就该册详查,如系潮人,特为拣出,另行集赀刊刷,装订成编。举凡城市乡村,广为传送,千祈阅是编者,倘有姻眷姓字、年岁相符者,万望早为通知,速备音书前来,以便代寄古巴总领事署转为饬交,如得音问相通,里门重返,亦方便之一功也。

——编内年岁系就光绪六年计算,合当告知;

——信面可写内信烦至古巴大清总领事府查收饬交册籍某字、第某号、某县人、姓某、名某收启,末书自己地方姓名,俾回音时可为送交;

——华人原不止此四万余人,不过就六年是岁已经注册者开列,其余未经注册及注册后再易姓名者,亦复不少,容俟查明续刊;

——寄信沙头可交义安医院,香港可交东华医院,省城可交潮州会馆。光绪九年夏五月粤东潮州会馆公启[2]

《前言》交代了以下内容:一是此书由来。华人在古巴埠雇工人数达4万多人。清朝星使刘湘浦赴古巴修好后,荷兰星使胞与为怀将该处华人的情况调查后,自捐廉奉,汇刊成书,邮寄来华派送。二是在古巴华工,原不止4万人。4万人的数字是根据清光绪六年(1880)已注册者开列的。华工名单编内年龄岁数,也是以光绪六年计算的,未经注册或注册后易名者,未计在内。三是广东省城潮州会馆接到是书后,认为“惟是书帙繁多费资颇巨”,故“仅就该册详查,如系潮人”,拣出刊印成此《音书》。四是希望能广为传送,乐善者多印多送。五是若有书中所载人员姻眷闻知,“万望早为通知,速备音书前来”。六是修书给海外亲人的办法是:信面寄古巴大清总领事府转交。在汕头寄出的可交义安医院;在香港寄出的可交东华医院;省城广州可交潮州会馆。

《音书》首页第一行为:

今将现在寄居日国古巴埠光绪六年已领执照华人姓名抄列于左。

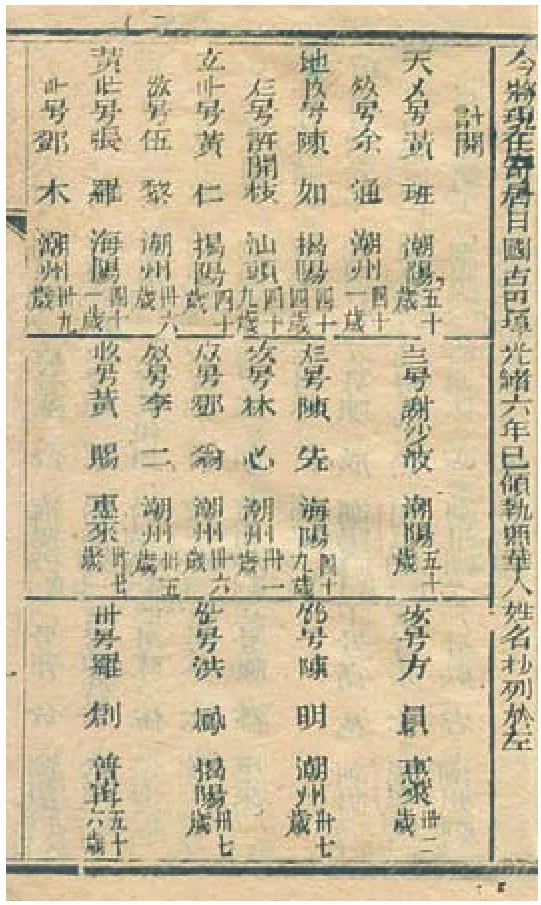

内册中的华工名单,竖排,每页分上中下三栏,每竖行各排3名,每名自上至下分别有5项内容:编组;编号;姓名;籍贯;年龄(清光绪六年计)。

二 《外国音书》内容

(一)按“千字文”排序编组

《音书》记录的华工名单采用《千字文》方式分组。如“天地玄黄”,天字代表第1组,地字代表第2组,玄字代表第3组,黄字代表第4组,下则“宇宙洪荒”等,照此类推。书中第1组天字有“猪仔”华工4名,第2组地字有5名,第3组玄字有5名,第4组黄字有4名,第5组宇字有6名,第6组宙字有11名,……第432组图字有9名。中间缺秋字,大概是秋字组均为非潮籍人士。“千字文”从“天”字到“图”字共433字,因缺秋字,故“音书”中的潮籍华工有432组。其中,人数最多的一组为第381组,仁字号,共有35人。人数最少的组只有1人,即往字组、昆字组、李字组、鳞字组、潜字组、龙字组、皇字组、吊字组、壹字组、草字组、木字组、赖字组、字字组、松字组、面字组共15组。这种情况,源于这本潮籍华工花名册是从4万多名华工的总册中挑选出来,估计与已注册华工居住的工柵或生产劳作的分组有关。

图 作者收藏《外国音书》第一页首面

(二)每组华工各编定序号

序号使用商码(又名“苏州码”,潮汕民间称“蕃薯数码”)即民间在传统生产、生活中,记录在墙壁或账本中常用的数码,从1至10分别为:〡= 〣〤〥〦〧〨〩1

十0。旧时,侨批封上的汇款数

(三)《音书》中收录3466名华工的姓名

《音书》共收录华工3466名,仅有两名女性,其余均为男性。两名女性,一名梁美姐,34岁,潮州人,吴容之妻,号列第7组洪字44号。[3]吴容,潮州人,39岁,号列第7组洪字42号。另一名为:“虚26,宋猪苓,女人,揭阳,31岁”。[4]宋猪苓没注明是谁之妻,可能系单身女人。另有三四名明显系女人名字,但没有注明是女性,故以男性计入。

(四)《音书》中登录的华工籍贯

《音书》3466名华工的籍贯分别是潮阳、潮州、揭阳、汕头、海阳、惠来、普宁、澄海、饶平、大埔、丰顺等属。但其中有2人的籍贯为“碣阳”,估计为“揭阳”之误,故统计在揭阳籍内;还有一名的籍贯大埔写成“大浦”。有一处“潮阳”写成“朝阳”。又有谢光、黄道的籍贯写成“潮海”,方顺的籍贯写成“丰宁”,刘春的籍贯写成“潮春”,洪无力的籍贯写成“潮川”,均计入“潮州”。王生的籍贯写成“浦宁”,计入“普宁”;列秋的籍贯写成“尧平”,计入“饶平”。

统计结果,潮州府12属华工人数如下:潮州1888名,潮阳419名,揭阳315名,海阳277名,惠来105名,普宁90名,澄海117名,饶平141名,大埔59名,丰顺49名,汕头3名。另有资16,徐忠,阳江人,32岁;籍63,姚大喜,48岁。籍64,米三,45岁。以上两名,均无填写籍贯,故未计入潮州府籍人士。[5]特别必须说明的是,潮州籍1888名中,有两种情况:一种是有少部分确系潮州府城人;另一种是大多是潮州府属各县人士,在填报时,只报潮州人,而没有具体填报属那个县的。还有一个有趣的事是,有3名汕头籍人。光绪六年,汕头还属澄海县鮀浦司管辖,鮀浦司署设于汕头埠升平街。但他们却没有填报籍贯为澄海人,而报汕头人。这说明,当时汕头的城市规模已相当可观,只是没有设市而已,而在民间已称自己是汕头人了。

(五)华工年龄

笔者统计了两个年龄段的华工:一是20岁以下的华工,二是60岁以上 的华工。20岁以下有:

虞 75,杨大炎,澄海,20岁

似 65,张 满,潮州,4岁

若 55,吕 兴,潮州,14岁

禄 56,杨 双,揭阳,6岁

怀 5, 郭 金,大埔,18岁

以上5名,有的只有4岁、6岁。这简直不可相信,4岁、6岁就去当“猪仔”华工,不会是40(岁)、60(岁)脱字吧。笔者反复研读原本,似无这一可能,何况本子是雕板印刷。另外,还有一名才14岁。这些孩子,有可能是华工的随带子女,或者是拐卖来的婴孩。他们并未成年,也被落入虎口,编入华工序号中,当成小奴隶看待,这充分暴露了资本主义盘剥华工的凶残和可恶。

60岁以上的华工有108名。其中,有9名已超过70岁,最长者77岁。这些华工的年龄是清光绪六年时统计的。《音书》成书时已是光绪九年,也有相当数量的华工已届60岁。60岁这一年龄,在现代已是退休养老,享清福了,可当时的华工,还被人卖去当苦力、当奴隶,为资本家卖命。这些人,十有八九是累死在资本家的矿山、工场中。

(六)赞助印刷《音书》的捐款者“芳名”

捐款者共15家商行、会馆、个人,共捐款银90两,这15家捐款者分别是:方燕诒堂、丁积善堂、合兴行、元发兴、乾泰隆、蔡任庵、方纬星、义顺泰、和记行、怡泰行、协泰号、李敬亭、荣利行、南美号、八邑会馆等。[7]

这项捐款的支出,宝翰楼板价刊工付48两,印2000本,纸料印工付42两。

注释:

[1]饶宗颐:《潮州学在中国文化史上的重要性——何以要建立“潮州学”》,《饶宗颐二十世纪学术文集》,卷九,潮学(下),台北市,新文丰出版股份有限公司,2003年10月,第1305页。

[2][3]粤东潮州会馆:《前言》,广州,粤东潮州会馆藏板,宝翰楼刊刷,《外国音书》,清光绪九年(1883)夏五月(下同),第1-2页。

[4]《外国音书》,第31页。

[5][6]《外国音书》,第1-65页。

[7] 《外国音书》,第66页。

(作者为广东省人民政府文史研究馆馆员)