试析《圣教序》的书法艺术及临习难点

刘晓东,郑彦军

(云南大学旅游文化学院 文学与新闻系;艺术系,云南 丽江 674199)

试析《圣教序》的书法艺术及临习难点

刘晓东,郑彦军

(云南大学旅游文化学院 文学与新闻系;艺术系,云南 丽江 674199)

临怀仁《集王羲之圣教序》,首先应从魏晋的思想文化背景把握王羲之书法“中和美”之境及萧散之韵。同时克服以下难点:难在瘦劲,应观察精良拓本,把握其瘦硬通神的用笔;难在精细,应结合墨迹,观察其丰富变化;难在圆,临习者易重方轻圆,流于生硬,而缺少圆转、蕴藉;难在气脉贯通和章法。

《圣教序》;临习;难点;瘦硬;圆

唐·怀仁《集王羲之圣教序》较丰富、完善地保留了王羲之书法的原貌、风神和精细笔法,成为后世历代习书者学习行书的经典入门法帖。关于王羲之书法,历代书论多有著述,针对《圣教序》的临习,现当代书家胡问遂、孙晓云、张荣庆、刘彦湖、张锡庚等也在公开刊物中提出了全面、系统的精辟见解,对广大临习者有较强指导意义。但在具体实践临习中,作者们遇到各种难点,其中很多是共性的,有待探讨和解决。因此,本文结合实践,有针对性地把这些难点进行梳理、归纳、分析,旨在进一步具体、清晰地总结《圣教序》艺术特点,并对症下药,供广大临习者参考、交流、批评,解决遇到的困惑。

一、如何把握《圣教序》的整体风格、特点

临习《圣教系》,应对王羲之书法尤其是行书体系的法帖有全面了解,要多结合墨迹。王羲之书法概括起来有两个最显著特点:一是诸体皆善,并有机融合,入古出新,在古质和今妍的书风转变时代,顺应艺术潮流,把今妍的书风推向巅峰,又不失古质,既是一位集大成者,又是一位开创者,达到了文质兼备、至高的“中和美”。后世用“不激不励,风规自远”“尽善尽美”评价王羲之书法可谓精准到位,一语中的;二是“中和美”之中又流露出一种潇洒、自然、风流、简远的晋韵。这种晋韵和王羲之所处时代的思想、文艺风气又是紧密相连的。王羲之是东晋人,魏晋南北朝是乱世,也是思想解放、老庄哲学盛行的时代,文人的生活、处世、作品等,受道家哲学和当时的玄学风气影响较大。早在三国后期的曹魏正始年间,实际掌权的司马氏以“名教”为幌子对正直的文人、大夫进行残酷杀戮,面对黑暗统治,何宴、王弼和以嵇康、阮籍为代表的“竹林七贤”等人提出“越名教而任自然”,崇尚老庄哲学,并选择放荡不羁、甚至荒诞的行为方式来对抗。他们的行为、态度、思想等被称为“魏晋风度”,玄学也随之兴起,并延续、扩散。在政权更迭频繁、战乱不断、内争外斗、门阀制度根深蒂固的时代,读书人壮志难酬,甚至过着性命担忧、朝不保夕的生活,便从老庄哲学中寻求心灵归宿,并效仿阮、嵇等人魏晋风度来寻求自我超脱。王羲之也是这样,虽琅琊王氏出身,身世显贵,但天性风流不羁,《世说新语》记有其“东床坦腹”一事,亦见其魏晋风度。他的仕途也不算顺利,官不过右军,“放浪形骸”,游弋于宇宙之间,向往自然,大概也是他的人生哲学,他的书法亦流露出风流、自然、萧散的特性。从这个意义上说,诚如沈鹏先生所言:“人们常说学书法须入魏晋,钻研魏晋笔法,寻求楷书与行草源头,自然是不错的。但扩大来说,学习魏晋不要忘记魏晋文人风范,个性解脱,潇洒出俗,正是魏晋精神的堂奥。*沈鹏:《碑趣—谢无量书法研究序言》,摘自李林:《谢无量书法研究》,中州古籍出版社,2009年版。” 也就是说,体味王羲之书法的晋韵,需要字外功,不妨结合王羲之时代的思想哲学、诗文、文艺理论等。

《圣教序》对王羲之书法“中和”的特点,保留的较好,但对于晋韵,则欠佳。因为唐人在集字刻帖中,对王字润色加工,“字形的选择上用唐人的标准把王羲之书法龙腾虎跃的变化和洒脱性情过滤掉,而显得优雅典正,大概是为了符合《圣教序》庄严的内容要求。*刘彦湖:《学习<怀仁集王书圣教序>的体会》,《中国书法》,1999年第8期,第75-76页。”因此,王羲之书法流露的晋韵,还需要从唐人勾摹的王书墨迹中体味。和《圣教序》联系最紧密的墨迹自然是《兰亭序》,可反复对照二者的异同,尤其从《兰亭序》中借鉴行气、章法,其次则是王羲之的信札作品。

二、《圣教序》的临习难点

(一)难在瘦劲

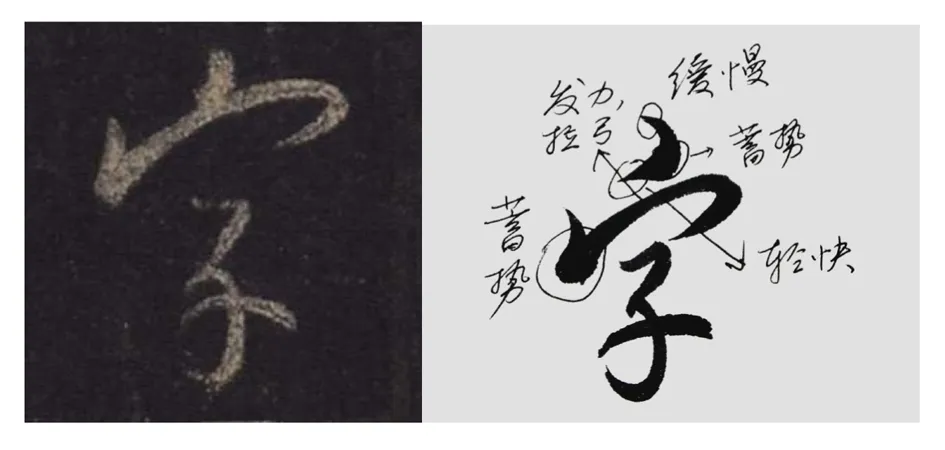

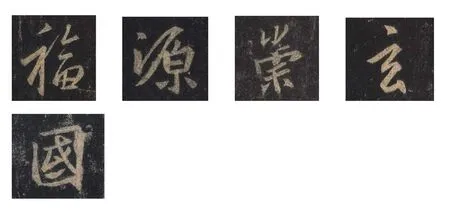

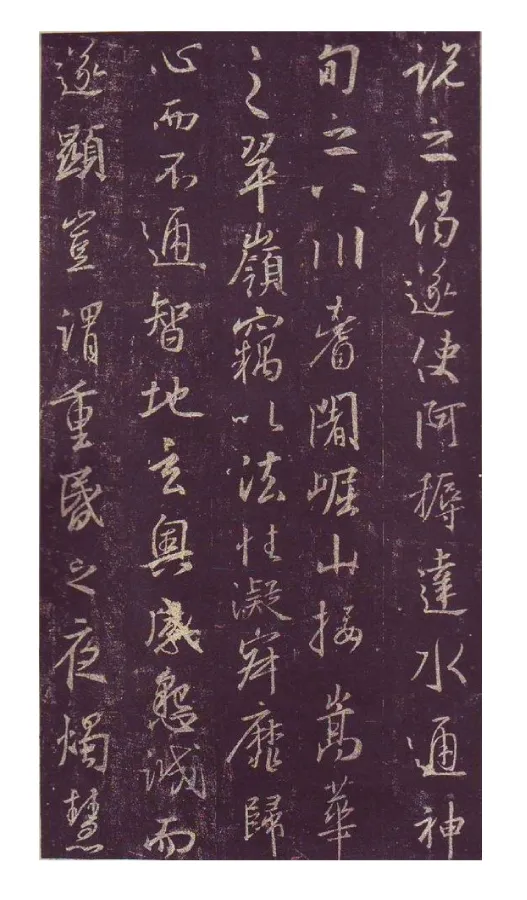

《圣教序》线条瘦劲刚健,以骨为主但又骨肉兼备。观原碑,刻工精良,线条较为瘦硬、通神。而《圣教序》拓本亦多,王壮弘等先生对此专有论述,恕笔者不一一评价孰优孰劣,一般来说,年代较早的(如北宋初拓)自然精良,更加贴近原碑,它们的共同点是笔画清瘦,而年代晚的则略显得“肥”,也不够清晰,供收藏把玩合适,练习似乎不佳。因此,在选择版本时要精挑细选,可选择多个版本对比赏析,临习时当以北宋初拓本为佳。王羲之书法风清骨峻,用笔清健、爽利,素有“锥画沙”之誉。相对铺毫、迟涩的“屋漏痕”笔意而言,习王书则要多笔锋裹住,下笔凝聚有力,果断不拖泥带水,也不急率、轻浮,尤其注意腕力的运用和控制。祝嘉先生在《书学论集》中说到: “唐以前人书,没有运指的,都是运腕力,运全身之力达到笔端,所以画象钢铁,只见其笔力惊绝。*祝嘉:《书学论集》,金陵书画社,1982年版,第159页。”此外,线条要写的瘦劲、有力,就要把握住用笔的发力点,做到力无虚发。毛笔在运行过程中,并不是从头到尾用力均衡,速度均衡,因此在行笔过程中要准确把握何时、何处发力,这就是所谓的发力点,即哪个地方该蓄势,把力量集中起来,然后像拉弓一样行笔,再到哪个位置力用尽了,就该收住,然后再蓄势发力,这样的线条方能劲健爽利(如图1、2、3解析)。若一味慢、匀用力,则线条呆滞;一味快,则笔画无力,流于轻浮。这样的原理即王羲之《题卫夫人<笔阵图>后》所说的“一波三折*华东师大古籍整理研究室:《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第27页。”,也如唐·孙过庭《书谱》所言:“一点之内,变起伏于峰杪;一画之间,殊衄挫于毫芒。*华东师大古籍整理研究室:《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第130页。”

图1

图2

图3

(二)难在精细

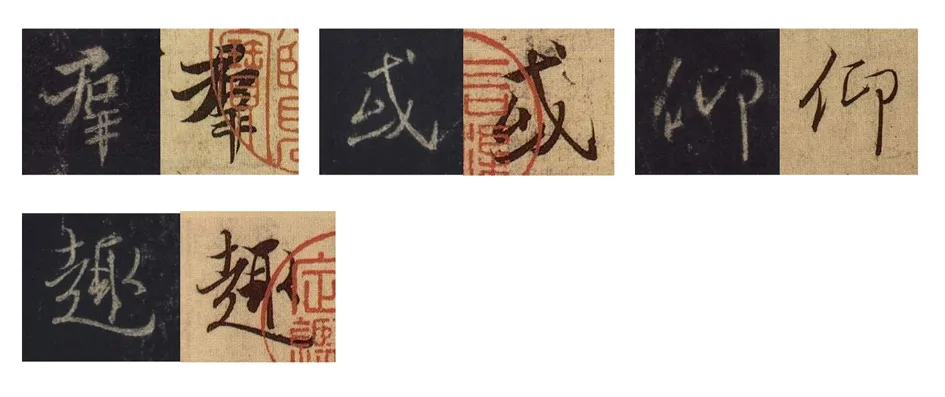

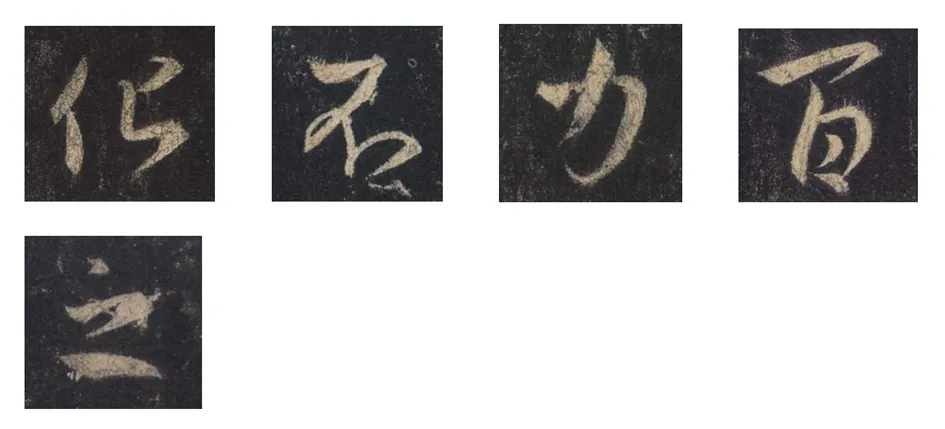

王羲之书法用笔、结构都极为讲究,精致细腻,并且“《圣教序》因为是集王字,字迹大小完全是按墨迹的原尺寸,多为一寸之内,也是当时晋代指的‘八分’书大小*孙晓云.《<怀仁集王羲之圣教序>临习要领点滴》,《书法》,2006年第3期。”。为了做到精确,初临《圣教序》时字的大小要合适,以接近原帖或在原帖的字大小两倍范围之内为佳,之后当逐渐放大。因为二王书法本身不太适合原样放大,放大后不仅气势不足,韵味也有所减色,细节、精致处更是难以把握。初学时,写大字似乎不宜把握字形、笔画的精确度,再次,能把用刀刻出的“王”字写精到已不容易,再通过刀锋看笔锋,弥补刻字的缺陷和谬误,就更有一定难度 。《圣教序》尽管集字时忠实于二王原帖,刻工也精良,但毕竟和墨迹有差异,不少字细微之处走失:如“群”“或”“仰”“趣”(图四)等字尽管很明显的出自《兰亭序》,但细看则牵丝映带和笔势不足,无《兰亭序》中的生动;部分“色”字误为“包”,“般”字误为“股”。因此,学习《圣教序》,还离不开《兰亭序》及其他右军的尺牍做参照。

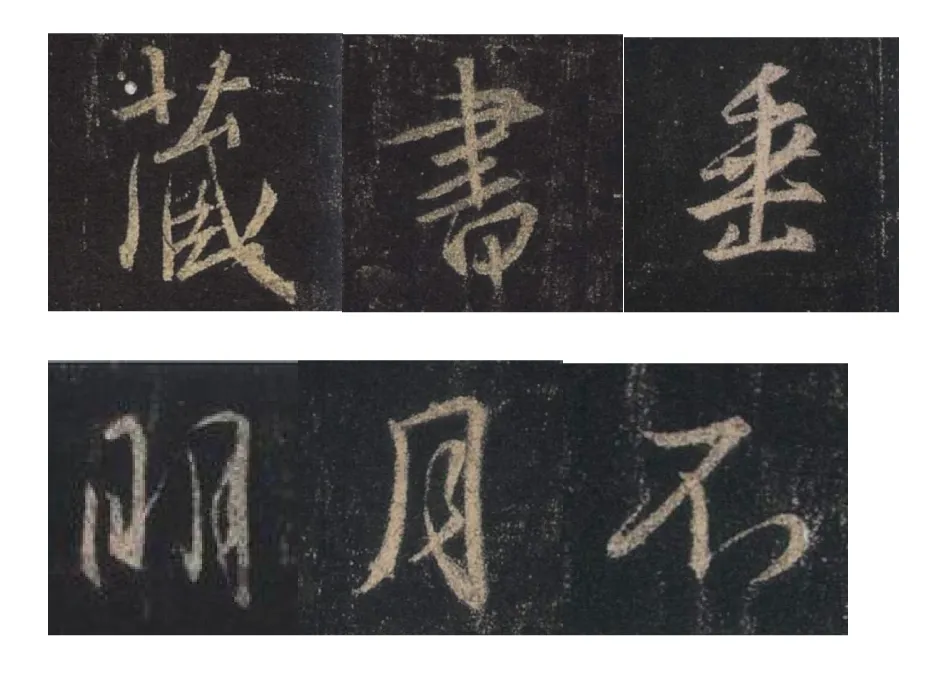

王羲之书法不易把握和掌控的精细处有三:一是起笔讲究,露和藏之间转换自然、有机,且角度、轻重多变,王羲之《书论》也提到要“十藏五出”,还具体指出:“须存筋藏锋,灭迹隐端,用尖笔须落锋混成,无使毫露浮怯*华东师大古籍整理研究室:《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第28-29页。”(图5);二是转折处的若断若连,极为巧妙、细腻而含蓄,因而显得婀娜多姿,笔态丰富(图6);三是结构变化多端而又恰到好处,每个字的正奇、疏密、收放融合得很有度,“增之一分则太长,减之一分则太短”,真正做到了过犹未及。

图4

图5 图6

因此,在临习中对字帖的观察与分析是尤为重要的,甚至读帖比临写更重要,这考验临习者的眼力,除了对字帖做到整体上的观察外,还应仔细寻找被忽略的细节处,不宜被观察到的地方,以上只是其中几点,还有更多细节有待发现和总结。

(三)难在“圆”

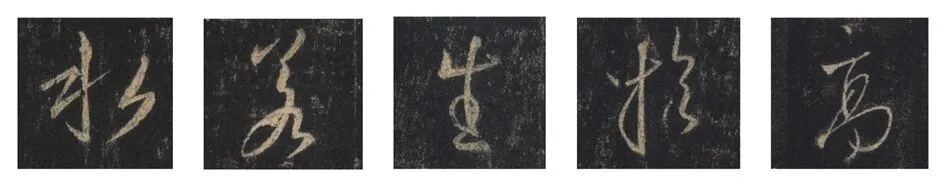

王羲之用笔方圆并用,似“折股钗”,较一味的方笔直露,显得含蓄而遒润,他在《记白云先生书诀》中指出了圆笔的重要作用:“力圆则润。*华东师大古籍整理研究室:《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第38页。”唐·李嗣真《书品后》亦评其:“既离方以遁圆,亦非丝而异帛,趣长笔短,差难缕陈。*华东师大古籍整理研究室:《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第135页。”甚至王羲之部分帖以圆笔为主,蕴藉雄浑,倒像是颜鲁公,如《快雪时晴帖》。《圣教序》经镌刻,整体上显得比王羲之墨迹要方的多,许多笔画方峻爽健,“削金如泥”,但切不可忽视其“圆”。细察《圣教序》的笔画,有许多丰富的圆笔存在,即便是方笔为主的字,也有圆意辅之的(图7)。

图7

书法的线条,无论是方笔还是圆笔,其“质”、其“骨”都是圆的,篆书就已经奠定了中锋用笔、线条圆劲的基础,之后的字体,是在圆基础之上,才有的方,是在中锋基础上,才有的侧锋。晋人作书,不一定是“笔笔中锋”,但今天一些学书者对这一观点似乎也曲解了,认为晋人作书不用中锋,晋人追求的是飘逸散淡而非厚重,这是片面的。细看晋人的真迹《伯远帖》《平复帖》,虽没有刻意的中锋用笔痕迹,但线条却不失圆劲。好的方笔,其质感应是“方而厚、方而通”,忽略圆的基础去追求方,其线条容易扁薄或者僵硬。因此,在临习《圣教序》中,应当方圆有机结合:在侧锋起笔后要注意中锋的转换(图8),不可用侧锋“横扫”。写竖笔画时,忌一味的方和直,行笔至中段要提起笔锋,圆笔使转后再逐渐铺毫,“曲中求直”。写“戈”画时,忌斜直划过,应当像拉弓一样,屈铁盘丝,一波三折。在转折处,应注意“方折”和“圆转”的有机结合,尤其在牵丝映带处,应注意笔画轻灵飘逸,婉转圆通而不失劲道(图9)。

图8

图9

从现存历代名家临《圣教序》墨迹看,对王羲之笔法圆转、流美,丰富多变这一点把握的最好的,应是清·査昇(图10),而沈尹默先生所临(图11)虽精,但似乎和刻的接近,方有余而圆不足,相比较书写味不是很足,略带刻板。

图10 清·査昇临《圣教序》(局部)

图11 沈尹默临《圣教序》(局部)

(四)难在贯通

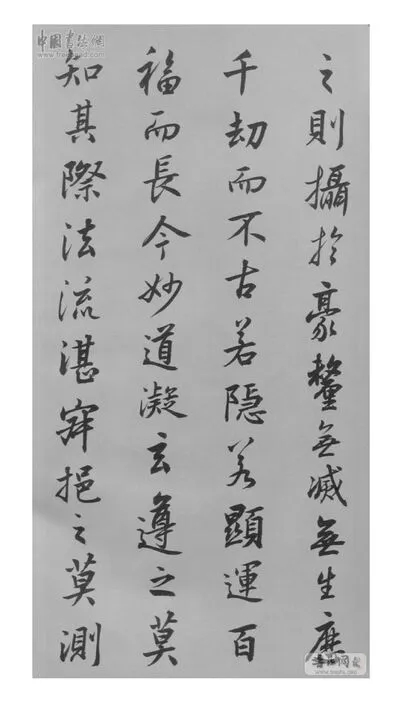

写《圣教序》最难的当属章法,要求通篇既要和谐一气,又要“字字意别*华东师大古籍整理研究室:《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第28页。”(王羲之《书论》),这恰是集字的最大不足。但是,怀仁在集字时,并非忽视章法,只不过限于内容,有所缺陷罢了。因此,在临习圣教序时,先取其好再补其不足,可先选数页整体章法较好,字形多变而又搭配和谐的练习。以图12、13两页(西安碑林博物馆藏本)为例,我们可以看出:在图12中,大小错落、轻重互补、行草相杂的搭配就较为明显,如最上方三个“之”字并排,中间两个“于”并排,末尾“夏、文、爰”三个捺画的字并排,这些都变化搭配的很好。其次,“波”“文”“六”“百”等字大胆铺毫,勇取横势,厚重较大,显得突出,反而给全页增色。而“口”、“田”等字较小且隐藏在中间,“宣”字、“凡”字、“妙”字等映带生动、轻灵活泼,又起到很好的点缀作用。在图13中,字与字的正奇、俯仰、向背变化搭配较好,时而左倾右斜,时而聚合离散,但又不大起大落,仿佛平波起舞。

图12

然而同样在顶端有三个“之”并排,却搭配的不够好,有两个“之”字很类似,因此在临习时可否变通下,借鉴图12中那三个“之”的搭配。当然,《圣教序》的章法也需要借鉴《兰亭序》和手札,怎样使通篇保持《圣教序》原貌,即字字独立而又呼应贯通是一个摆在我们面前的难题,在这方面,王铎临的《圣教序》值得我们借鉴,他在章法方面即忠实原帖,又增加了笔势的连贯和字形的错落,加以墨色对比,使得通篇和谐生动,他“批判性的继承古人”的方法值得我们探讨、学习。

图13

结 语

总之,本文对《圣教序》临习中的难点进行梳理、归纳有四:难在瘦劲,难在精细,难在圆,难在气脉贯通,均已逐一阐释、分析,并提出相应对策克服。克服以上难点,最重要的是对王羲之书法做到准确、全面的认识和理解,把握其艺术本质,才能透过字形、表象去领悟笔意、神韵等,在出发点和大的方向做到明确,不至于走偏走弯路。同时要对字帖做到精确、细致的观察,去反复推敲、对比,针对以上主要难点,做到有的放矢,对症下药。

[1] 沈鹏.碑趣——谢无量书法研究序言[A].李林.谢无量书法研究[C].开封:中州古籍出版社,2009.

[2] 刘彦湖.学习《怀仁集王书圣教序》的体会[J].中国书法,1999(8).

[3] 祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社,1982.

[4] 华东师大古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[5] 孙晓云.《怀仁集王羲之圣教序》临习要领[J].书法,2006(3).

(责任编辑:张玉秀)

Abstract: Imitation of the ‘WangXizhi’scalligraphynamedShengjiaoxushould First of all,master the neutral beauty and rhyme of Wang Xizhi’s calligraphy and well understood from the ideological and cultural background of Wei and Jin dynasties. The following difficulties should also be overcome at the same time:Firstly, difficult in the lean, following the excellent rubbings and knowing the thin and hard is indispensable. Secondly, difficult in the fine, combine with ink and observe its changing when analysis. Thirdly, difficult in the round, the copiers pay more attention to the calligraphy of square but round, much curter, less round. The last but not the least, smoother text and chapter is not easy.

Keywords:Shengjiaoxu; copy; difficulty; thin and hard; round

AnalysisontheStylesoftheArtandLearningPointsforCalligraphyMasterpieceofShengjiaoxubyWangXizhi

LIU Xiao-dong, ZHENG Yan-jun

(Department of Literature and Jourualism;Art Department, Tourism and Cultural college Yunnan University,Lijiang 674199,China)

J292.23

A

1009-9743(2017)03-0001-06

2017-03-06

刘晓东,男,汉族,云南曲靖人。艺术学硕士。云南大学旅游文化学院文学与新闻系讲师。主要研究方向:书法。郑彦军,男,汉族,甘肃庆阳人。艺术学硕士。云南大学旅游文化学院艺术系讲师。主要研究方向:书法、美术理论。

10.13803/j.cnki.issn1009-9743.2017.03.001