南昌市半城市化地区空间范围识别研究

简红婷,叶长盛*,孙 丽

(1.江西省数字国土重点实验室,江西 南昌 330013;2.东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013)

南昌市半城市化地区空间范围识别研究

简红婷1,2,叶长盛1,2*,孙 丽1,2

(1.江西省数字国土重点实验室,江西 南昌 330013;2.东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013)

以南昌市区为例,利用土地利用、社会经济数据,从水平、结构、密度等方面构建了半城市化地区空间范围识别指标体系,结合距离衰减理论和“断裂点”方法,界定了2013年南昌市区半城市化地区的空间范围。研究结果表明:(1)建设用地占比指标与景观紊乱度指标半城市化地区分布情况相似,面积分别为155.00 km2和260.25 km2,主要分布在青山湖区、红谷滩新区和湾里区;二三产从业人员指标与人口密度指标半城市化地区分布情况相似,面积分别为208.78 km2和227.48 km2,主要分布在青山湖区、青云谱区和红谷滩新区。(2)南昌市半城市化地区总面积为67.32 km2,以12块独立的、间断的片状区域分布于城区外围,而并非是闭合的环状形态,其中70%以上的面积分布在青山湖区,2/3的区块位于赣江北岸。(3)城市化地区相邻单位网格内各指标值较为连续、平稳,区域内发展健康、均衡;半城市化区域内各指标值起伏变化大,值域范围广,区域内发展无序、不均衡。

半城市化地区;空间范围识别;断裂点方法;南昌市

Abstract: According to the data of land use, society and economy in Nanchang city, we constructed an index system for the recognition of spatial scope of semi-urbanized regions in Nanchang city from the aspects of level, structure and density, and defined the spatial scope of semi-urbanized regions in this city in 2013 by using the distance-decay theory and the “breakpoint” method. The results showed that: (1) Based on the index of construction land proportion, the area of semi-urbanized regions in Nanchang city was 155.00 km2, and it was distributed mainly in Qingshanhu, Honggutan and Wanli districts; according to the index of landscape disorder degree, the area of semi-urbanized regions in Nanchang city was 260.25 km2, and its distribution was similar to that of the former index. Based on the index of secondary and tertiary industrial employee (or population density), the area of semi-urbanized regions in this city was 208.78 km2(or 227.48 km2), and they all were distributed mainly in Qingshanhu, Qingyunpu, and Honggutan districts. (2) The total area of semi-urbanized regions in Nanchang was about 67.32 km2, which consisted of 12 independent and intermittent sheet-shaped blocks and were distributed around the urban area; more than 70% of semi-urbanized area was distributed in Qingshanhu district, and its 2/3 blocks were located at the north bank of the Ganjiang River. (3) In the urbanized area, the value of various indexes within the adjacent unit grids was relatively continuous and stable, indicating the regional development was healthy and balanced. But in the semi-urbanized region, the value of various indexes had a big fluctuation and a wide range, suggesting the regional development was disordered and unbalanced.

Keywords: Semi-urbanized region; Recognition of spatial scope; Breakpoint method; Nanchang

0 引言

改革开放以来,我国的经济实力迅速提升,工业化和城市化进程持续推进,在强有力的经济支撑下,乡村集聚为城镇,城镇发育为城市。受全球化潮流影响,城乡交流愈发频繁,社会联系日趋紧密。城市边缘区是城乡作用最为强烈的地区,由于城乡二元体制的阻碍作用,衍生出一系列兼具城市职能和特点却未能划入城市的区域,使得城市与乡村在空间范围上的界线日益模糊[1]。早在20世纪50年代,外国学者戈特曼在关于大城市连绵区的研究中就提到过这一类型的地区,“处于城市之间的非城市用地也并非以传统农业经济活动为主的乡村地区,而是以不同于城市的景观面貌、与城市之间相互作用密切,为城市人口提供游憩场所,同时获得来自中心城市的各种服务的所在”[2]。关于此类特殊地域的概念,目前学者们普遍认同的是韦伯斯特对其的定义:位于城市建成区边缘,由制造业发展所驱动形成的,与城市作用密切的过渡性地域类型——半城市化地区[3]。由于缺乏科学合理的规划与管理,半城市化地区土地利用粗放低效,各类用地肆意穿插,基础配套设施不完善,人口和产业集聚程度低,人地矛盾突出,环境脏乱差等现象已经相当普遍。为了保证区域健康可持续发展,避免土地资源的浪费及发展对环境造成的恶劣影响,确定半城市化地区的空间范围十分必要。

最初的半城市化界定研究多以定性为主,较常见的以距离划分半城市化地区与中心城区的界线。国外学者L·鲁斯旺认为是城市建成区外10 km左右的环城地带;巴特尔姆克斯认为是距离城市核心8~15 km的范围[6]。国内最初的研究由经验诊断判定范围,如田莉等[7]在上海市土地利用变化的研究中,将紧邻中心城区的郊区定义为半城市化地区;贾若祥等[8]从应用的角度将半城市化地区界定为已经初步具备城市某些特点和功能的小镇、乡和非农产业发达的村。人口密度也经常作为界定城市的标准,1999年我国统计部门规定“以人口密度1500人/km2作为判别市辖区是否整体属于城市地域的门槛值”[9],而在加拿大,人口密度达到400人/km2即可划为城市地区。显然,“距离”、“行政范围”和“密度”的标准因“地”而异,很难统一。随着3S技术的发展与应用,研究方法逐步呈现定性与定量相结合的趋势。单指标方法比如运用信息熵模型计算景观紊乱度,但阈值的选取主观性较大,且单指标判别方法难以全面体现出半城市化地区的复杂特征[10-12],需结合其他方法减少误差。多指标综合判别方法[13-15]主要是选取了人口密度、城市化水平、非农业劳动力比重、建设用地占比和景观紊乱度等指标,而基于行政边界收集的数据使得范围的界定受限于行政边界,难免造成识别范围误差较大等问题,对于经济发展不平衡的地区并不适用;采用的断裂点方法较为客观,但仅取空间上8个方向进行计算对结果的准确性有一定的影响。

鉴于此,本文以南昌市2013年土地利用数据、社会经济数据为基础,建立用于衡量南昌市半城市化特征的多指标体系,根据指标在360个方向上的突变点来界定南昌市半城市化地区的空间范围[15],探讨其地域分布及特征并简单论述其形成原因,以期为南昌市统筹城乡发展提供决策依据。

1 研究区概况

南昌是江西省省会,地处江西省中部偏北,赣江、抚河下游,中国第一大淡水湖鄱阳湖西南岸,境内水网密布,湖泊众多,有江南水都之称。研究区总面积为661.36 km2,其中建成区面积249.50 km2(图1)。2013年末,南昌市市区下辖:东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、湾里区5区和红谷滩新区,中心城区跨东湖区、西湖区、青云谱区和青山湖区4区。2013年,南昌市市区GDP为1653.79亿元,其中第二、三产业GDP的总和占市区GDP总和的99.40%,总人口达249.30万,其中非农业人口占73.17%。南昌市作为中部崛起的代表城市之一,近年来社会经济发展迅速。随着城市的发展壮大,建设用地不断向外围地区拓展,某些区域内人口和经济要素的聚集已初具半城市化发展态势。识别出南昌市半城市化地区的范围,有利于科学地引导南昌市半城市化地区的健康发展以及更好地落实国家新型城镇化的战略举措。

图1 研究区范围示意图

2 数据来源与研究方法

2.1数据来源

本文人口数据主要来源于2014年中国县域统计年鉴(乡镇卷)、第六次全国人口普查分乡镇街道数据和南昌市2014年统计年鉴;土地利用数据源为2013年的Landsat TM遥感影像,空间分辨率30 m×30 m,经辐射纠正、几何校正、图像配准和人工解译等处理后得到土地利用现状图,土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、建设用地(城镇用地、农村居民点、其他建设用地)、未利用土地,DEM数据来源于中科院应用数据环境中心,空间分辨率30 m×30 m。

2.2研究方法

首先,根据半城市化研究已有的理论知识,考虑半城市化地区不同于城市与乡村的表现特征,建立用于量化南昌市半城市化地区特征的指标体系。其次,将收集到的案例数据用500 m×500 m网格进行划分处理[13],即运用网格插值的方法进行单位网格内社会经济特征的矢量化。然后运用“断裂点”分析法,通过ArcGIS运算分析,得出360个方向上的断裂点位置,再将4个指标断裂点范围进行空间叠加分析,最后得到半城市化地区范围。

2.3指标体系构建

本文参考前人的研究[12-13],结合已收集的数据,遵循科学性、可获取性和可操作性原则,从密度、水平、结构3个层面构建识别半城市化地区的指标体系,选取了建设用地占比、景观紊乱度、二三产从业人员和人口密度4个指标。

(1)建设用地占比指标。半城市化地区土地价格低廉,土地开发利用粗放低效,建设用地占比低于城市但高于农村,利用建设用地占比指标可直接反映区域土地利用结构和开发强度。

(2)景观紊乱度指标。半城市化地区既有城市居住区、城市工业区,也有耕地和农村居民点,土地利用多样,用地斑块破碎化严重。景观紊乱度指标值越高,表明样例区域内的土地类型越多、用地斑块越小,因此可直接反映区域内土地利用情况。

(3)二三产从业人员指标。城市过渡到农村不仅会在景观层面上表现出分异特征,在产业结构方面也有较大差别[14]。采用二三产从业人员指标可间接体现区域内产业和就业结构情况,并能将半城市化地区与农业人口比重高的农村地区较好地区分开。

(4)人口密度指标。城镇化的本质是一种人口集聚现象,半城市化地区多劳动密集型产业,人口密度仅次于中心城区。

2.4数据处理

通过ArcGIS软件实现指标量化与处理。应用信息熵模型计算景观紊乱度指标:以2013年南昌市土地利用数据为基础,将用地类型划分为建设用地、农用地、水域和未利用地四大类,再用500 m×500 m面域网格与基础数据进行相交(intersect)分析,共切分得到2960个面域单元,再应用信息熵模型计算各网格内景观紊乱度指标W[10-11,13],然后按照网格代码赋值于相应网格。

(1)

式中:Xi表示样本中i类用地面积所占百分比;i表示样本中土地利用类型数量。

人口数据处理:(1)二三产从业人员指标计算:将基于各乡镇、街道收集到的二三产人口数据赋值于相对应的行政边界,然后用网格把土地利用数据切分(intersect),得到包含土地利用信息的网格数据,再将人口数据按网格内城镇建设用地和工矿建设用地占其所在乡镇街道总建设用地面积之比分配于相对应的网格,最终得到每一个网格内二三产从业人员人口数,也就是基于网格的二三产人口密度指标。(2)人口密度指标的数据处理过程与之相同,只是人口密度是依据居住用地(城镇用地和农村居民点)进行分配和计算的。(3)建设用地占比指标是利用切分得到的网格数据直接计算每个网格内建设用地占网格面积的比例。由此可得出南昌市半城市化区的4个指标(图2)。

2.5断裂点提取

半城市化地区处于城市与乡村的模糊界线之间,是以区域为基础的城市化发展到一定阶段的产物,因此半城市化地区是有一定地域范围的空间实体[15]。本文通过指标在空间分布上的突变特征,也就是“断裂点”(同一方向上的指标,相邻两数值差距最大的地方),作为分界标志用来界定半城市化地区的空间范围。

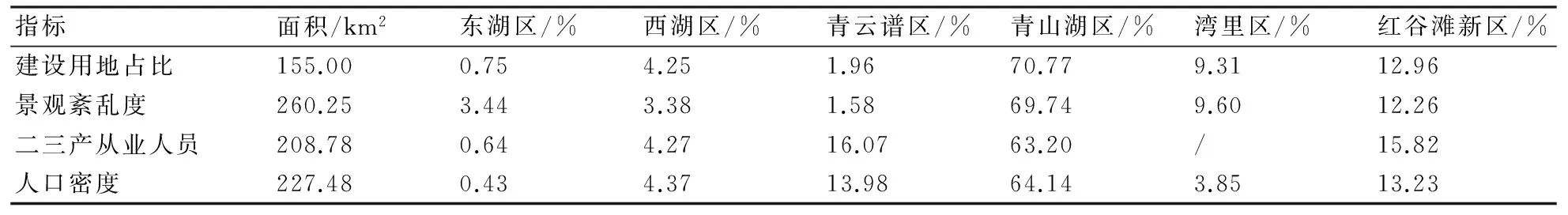

断裂点提取方法:以南昌市中心城区的几何中心位置为中心点,向周围以1°/条的间隔划360条断面线,与已经矢量化的指标做相交分析(intersect),输出360个方向上指标的变化情况,得到360个数据列。根据断裂点分析法计算每一个数列,提取各方向上数值落差最大的值为第一断裂点,取次大值为第二断裂点[16]。

断裂点位置获取:定义i方向上的第j个序列特征值表示为Xij,那么该方向上第j+1个序列特征值表示为Xi(j+1),Vij为指标在i方向的变化值,DDVij为该序列对应的距离衰减值,比较该方向上的DDVij值,求取该方向上的DDV最大值即为该方向上的断裂点。由此可得到4个指标在360个方向上从“中心区”到外围的断裂点位置(图3)。N为此方向上的序列特征值总数。具体计算公式如下:

Vij=|Xi(j+1)|-Xij|

(2)

3 结果与分析

3.1单指标量化结果分析

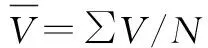

从建设用地占比指标(图2-a)来看,中心城区(东湖区、西湖区、青云谱区、部分青山湖区)附近区域的城市建设用地占比达85%以上,从中心到外围土地开发利用程度的距离衰减效应明显,并且有沿主要交通要道发展的趋势,另外,湾里区多山地,绝大部分地区明显处于未开发状态。

图2 南昌市半城市化地区的识别指标

从景观紊乱度指标(图2-b)来看,除中心城区和湾里区部分地区以外,其他区域景观紊乱度指标特征值都表现为较高状态,表明土地利用性质多样,用地斑块小,破碎化程度高,而且除湾里区以外,半城市化地区与乡村地区不具有明显分界特征。

从二三产人员指标(图2-c)来看,除东、西湖城区外,二三产从业人员人口密度较高的有青山湖城区、青云谱城区、桃花镇、京东镇、湖坊镇、高新开发区、红谷滩新区部分地区,蛟桥镇和经济技术开发区的二三产从业人员也有一定密度的集聚。

从人口分布(图2-d)来看,东、西湖区为人口集聚核心,南外围的青山湖城区、青云谱城区和西南方向的红谷滩新区小部分地区为人口集聚副中心,总体上都是向东北和西南方向延伸,北外围(昌北地区)的人口分布已经衰减过半,尚未到达集聚中心的标准。综合4个指标的表现情况来看,4个指标都由从中心向外围递减,半城市化现象从中心城区外围开始显现。

3.2单指标半城市化地区范围的确定

结合各断裂点和中心点的距离,参考地图比对断裂点所对应的实地情况(图3),发现很多区域由于水系的干扰形成了众多不符合分界标准的断裂点,比如赣江沿岸、艾溪湖周边以及其他面积较大的水域。因此需要结合地面实际情况,对各指标在360个方向上的断裂点进行一定的修改和校正,排除异常突变点,然后按角度顺序分别连接内外边界的突变点,从而得出单指标半城市化地区的范围(图4)。

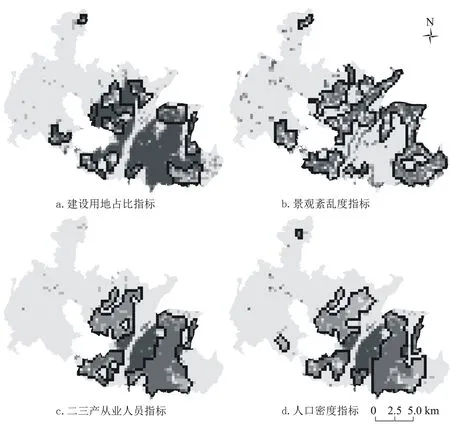

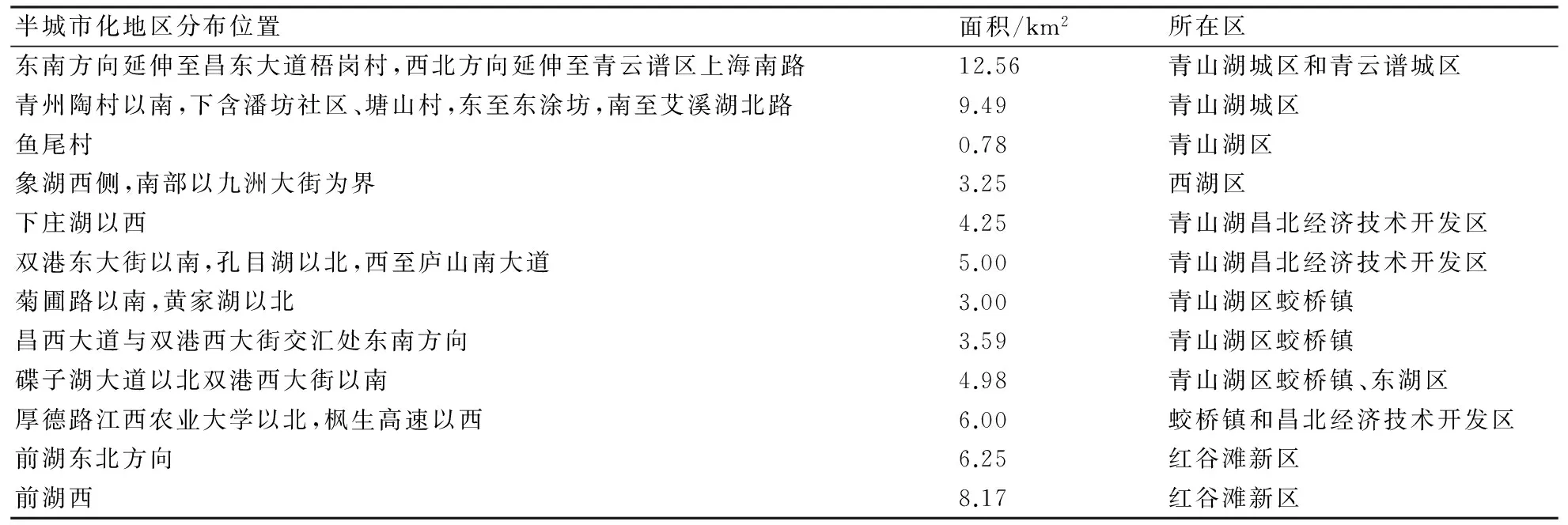

首先,从单指标半城市化区域分布情况来看(表1),建设用地占比指标(图4-a)的半城市化区域总面积为155.00 km2,从北到南分别是:湾里区罗亭镇和招贤镇,青山湖区蛟桥镇、昌北经济技术开发区、扬子洲乡、罗家镇、青山湖城区、红谷滩新区以及西湖区桃花镇。景观紊乱度指标(图4-b)的半城市化区域面积为260.25 km2,4个指标中分布范围最广,各区域连接也更为紧密。二三产从业人员指标(图4-c)的半城市化区域面积为208.78 km2,分布于青山湖区蛟桥镇、昌北经济开发区、高新开发区、青山湖城区、青云谱城区、红谷滩新区和西湖区桃花镇。人口密度指标(图4-d)面积上略大于二三产从业人员指标范围,区域范围也与二三产从业人员密度相似,不同的是,湾里区罗亭镇和招贤镇有一定的人口集聚。总体来说,4个指标的半城市化区域大多都分布在青山湖区,其次是红谷滩新区、东湖区的半城市化区域分布最少。湾里区并未有符合二三产从业人员密度标准的区域,表明湾里区并没有二三产从业人员的集聚情况。

图3 断裂点位置

图4 单指标半城市化地区的范围

从单指标半城市化地区指标特征值来看(表2),建设用地占比指标中,西湖区半城市化地区建设用地占比指标平均值为62.21%,其他区域都略低于西湖区,东湖区建设用地占比指标平均值为38.17%,在所有区域中最小。同时,东湖区的景观紊乱度指标平均值高达50.72;其余区域的指标平均值也均在40以上。人口指标方面,东湖区在从业人员密度和人口密度上均为最高,其次为西湖区,再是青云谱区;红谷滩新区的二三产从业人员和人口密度指标值均都略高于青山湖区。另外,湾里区没有识别出半城市化区域,因此二三产从业人员密度未做考虑。

表1 单指标半城市化区域分布情况

表2 单指标半城市化地区指标平均值特征表

3.3半城市化地区空间范围确定与分布特征

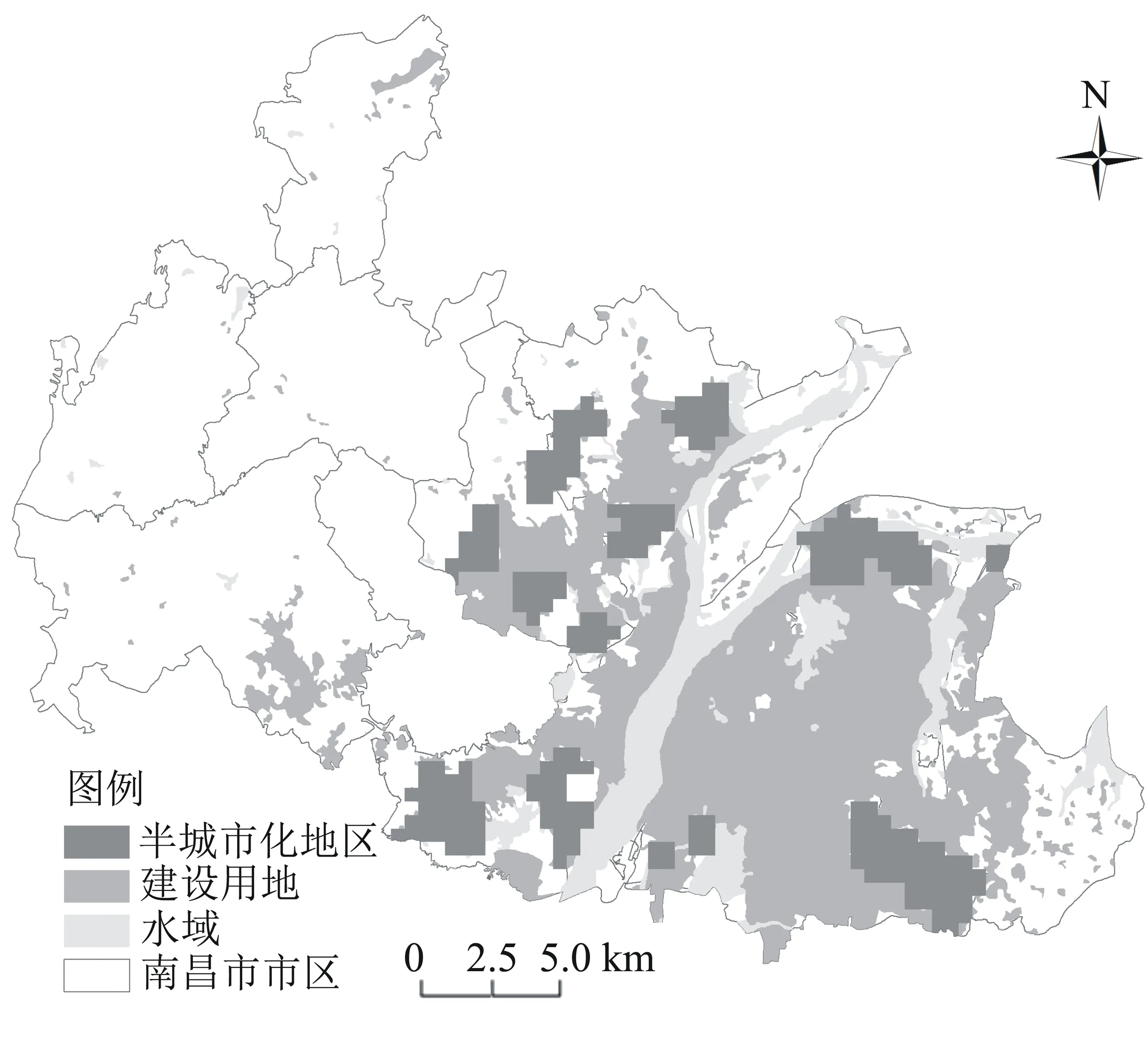

虽然建设用地占比指标和景观紊乱度指标所指示的区域已基本符合半城市化地区的空间范围的集合,但是表征人口集聚和就业结构的人口密度指标和二三产从业人员指标可在计算过程中区分城市和农村建设用地,使半城市化区域的范围更加准确。因此,将4个指标得出的范围一一叠加,取交集范围为最后的南昌市半城市化地区空间范围(图5)。

从图5半城市化地区分布形态来看,南昌市半城市化地区主要分布在中心城区的外围地带。由于建设用地开发强度和水系分割的影响,分布形态呈无序的、不连续的片状区域。根据运行结果显示,半城市化地区主要分布在青山湖区和红谷滩新区,另有西湖区桃花镇小部分地区,共12块独立的区域,总面积约有67.32 km2,其中包括水域4.72 km2(表3)。青山湖城区和青云谱城区交界处所在半城市化区域范围最大,面积达12.56 km2;其次是青山湖城区北端潘坊社区、塘山村、东涂坊等地区所在区域,面积为9.49 km2;红谷滩新区的半城市化区域分布在前湖周边的正西和东北方向,面积分别是8.17 km2和6.25 km2;除此之外,其余半城市化区域均未超过6.00 km2。

图5 南昌半城市化地区范围

半城市化地区分布位置面积/km2所在区东南方向延伸至昌东大道梧岗村,西北方向延伸至青云谱区上海南路12.56青山湖城区和青云谱城区青州陶村以南,下含潘坊社区、塘山村,东至东涂坊,南至艾溪湖北路9.49青山湖城区鱼尾村0.78青山湖区象湖西侧,南部以九洲大街为界3.25西湖区下庄湖以西4.25青山湖昌北经济技术开发区双港东大街以南,孔目湖以北,西至庐山南大道5.00青山湖昌北经济技术开发区菊圃路以南,黄家湖以北3.00青山湖区蛟桥镇昌西大道与双港西大街交汇处东南方向3.59青山湖区蛟桥镇碟子湖大道以北双港西大街以南4.98青山湖区蛟桥镇、东湖区厚德路江西农业大学以北,枫生高速以西6.00蛟桥镇和昌北经济技术开发区前湖东北方向6.25红谷滩新区前湖西8.17红谷滩新区

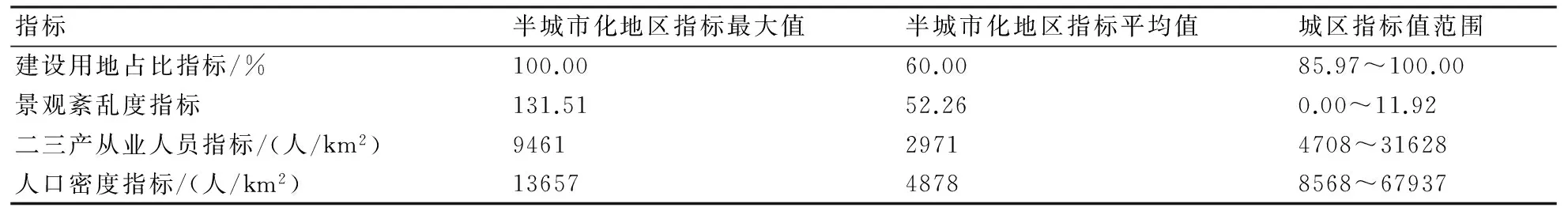

将所得半城市化区域的指标特征值与城市化地区进行简单对比分析(表4)。

从建设用地占比指标来看,半城市化地区建设用地占比指标平均值为60.00%,而城市化连片建成区基本在85%以上。虽然半城市化区域内部分地区的建设用地占比最高值可达100%,但是这种指标特征并没有像城市化地区一样普遍。总体来说,半城市化地区的开发强度远不及城市化地区。

从景观紊乱度指标来看,中心城区的景观紊乱度值保持在11.92以内,而半城市化地区景观紊乱度最大值达131.51,平均值为52.26,是中心城区指标最大值的4倍有余。从实地考察情况知悉,大多数半城市化地区既有居民住房、工业厂房,又有未开发利用裸露地块,还有部分地区保有自给自足的生活方式,村庄农田也不少见。

从二三产从业人员指标上看,半城市化地区二三产从业人员密度平均为2971人/km2,城市化地区二三产从业人员密度均在4708人/km2以上,而农村地区的二三产从业人员密度普遍低于782人/km2,相比从事农业活动的农村地区,半城市化地区已有一定程度的非农化水平,但依然低于城市化地区。

人口密度方面,半城市化地区人口密度最高可达13657人/km2,高于城市化地区人口密度最低值8568人/km2,可以说明部分半城市化地区人口有集聚态势,但其平均值较低,约为4878人/km2,表明半城市化地区人口分布总体上依然呈分散状态。

表4 半城市化地区指标特征

将所求半城市化地区范围在地图上一一标识,对比2013年南昌市卫星遥感影像图可以发现,所求区域内包含各类用地,水域、绿地、裸地、工业用地、居住用地等混杂交错。由此可知,南昌市个别地区用地规划并不合理,半城市化现象明显,同时也进一步证明了所得结果的准确性。总体来说,南昌市半城市化地区的分布区域较为分散,而且,赣江北岸半城市化地区面积比重明显高于中心城区所在的南岸地区,分布情况较之后者也更为散乱,主要由中心城区辐射距离、交通通达度、赣江北岸发展起步时间以及政策优势等原因导致。

4 结论与讨论

半城市化是城镇化发展的过渡状态,也是各地城镇化进程中所不可避免的一个阶段。由于半城市化地区缺乏有效的管理和规划,以致区域内各种发展问题层出不穷。目前我国正处于新型城镇化建设的重要阶段,半城市化地区作为快速城镇化发展的前沿地带,其空间范围的识别研究对未来区域可持续发展和新型城镇化的建设有着十分重要的现实意义。本文运用断裂点分析方法,采用建设用地占比、景观紊乱度、二三产从业人员以及人口密度4个指标构建半城市化地区判别指标体系,通过矢量化的指标求取内外断裂点,再将单指标断裂点所围合的区域进行叠加,最终得到了2013年南昌市半城市化地区范围,并得出以下结论。

(1)由于建设用地开发强度和水系分割影响,南昌市的半城市化地区并没有围绕中心城区呈现闭合的环状形态[15-16],而是无序的、以间断的片状区域散布于城区外围。总面积共有67.32 km2,其中囊括水域4.72 km2,共12块独立的区域。

(2)将界定结果按区(县)划分,超过70%的半城市化区域分布在青山湖区,其次是红谷滩新区,东湖区的半城市化区域分布面积最小。以赣江为界,北岸半城市化区域所占比重明显高于南岸且较之后者也更为散乱。

(3)二三产从业人员指标的量化结果显示,湾里区二三产从业人员密度低且分布均衡,表明湾里区并没有二三产从业人员集聚现象。除此以外,建设用地占比指标、景观紊乱度指标和人口密度指标在湾里区均有单指标半城市化区域分布。综合考虑半城市化区域的多重特征,判定湾里区无半城市化区域。

(4)将半城市化区域内的指标值与城市化地区的值域对比分析发现,城市化地区相邻的单位网格内各指标值较为连续、平稳,指标量化特征有:开发强度高、用地合理、人口稠密、非农化水平高;而半城市化地区的指标值起伏大,值域范围广,指标量化特征有:开发程度不均衡、用地情况混乱、个别地区非农化水平高、人口呈分散集聚。

研究通过在空间上360个方向上选取内外断裂点对半城市化地区进行界定,不受区域行政边界所限制。在断裂点的选取过程中,令距离衰减值DDV最大值和次大值作为内外(或外内)边界点并未受主观意识干扰,相比于一些定性研究,断裂点方法要更具灵活性和广泛适用性。由于南昌市水系发达,土地利用特征复杂,在断裂点的校正过程中会有一定的主观性,未来若能剔除水系的影响,对结果的准确性将有很大的提高。

[1] 刘盛和,叶舜赞,杜洪亮,等.半城市化地区形成的动力机制与发展前景初探:以浙江省绍兴县为例[J].地理研究,2005,24(4):601-610.

[2] Jean G. Magalopolis or the urbanization of the northeastem Seaboard[J]. Economic Geography, 1957, 33(3): 121-132.

[3] Webster D R, Muller L. Challenges of peri-urbanization in the Lower Yangtze Region:The case of the HangZhou-Ningbo Corridor[C]//Discussion Papers of Asia/Pacific Research Center, Standford University, 2002.

[4] 刘盛和,陈田,蔡建明.中国半城市化现象及其研究重点[J].地理学报,2004,59(增刊):101-108.

[5] 郑艳婷,刘盛和,陈田.试论半城市化现象及其特征:以广东东莞市为例[J].地理研究,2003,22(6):760-769.

[6] 张晓军.国外城市边缘区研究发展的回顾及启示[J].国外城市规划,2005,20(4):72-75.

[7] 田莉,戈壁青,李永浮.1990年以来上海半城市化地区土地利用变化:时空特征和影响因素研究[J].城市规划,2014,38(6):17-23.

[8] 贾若祥,刘毅.中国半城市化问题初探[J].城市发展研究,2002,9(2):19-23.

[9] 许新国,陈佑启,姚彦敏,等.城乡交错带空间边界界定方法研究:以北京市为例[J].安徽农业科学,2010,38(2):995-998.

[10] 蔡栋,李满春,陈振杰,等.基于信息熵的城市边缘区的界定方法研究:以南京市为例[J].测绘科学,2010,35(3):106-109.

[11] 孙世民,李世峰.基于熵权的城乡结合部地域特征属性模糊界定研究[J].运筹与管理,2005,14(6):82-88.

[12] 刘盛和,张擎.杭州市半城市化地区空间分布变化[J].地理研究,2008,27(5):982-992.

[13] 陈贝贝.无锡半城市化地区的空间范围识别[J].地理研究,2013,32(7):1209-1219.

[14] 李玉红,城市化的逻辑起点及中国存在半城镇化的原因[J].城市问题,2017(2):14-19.

[15] 高倩,玉素甫江,如素力,等.半城市化地区界定方法研究:以乌鲁木齐高新区为例[J].湖北农业科学,2016,55(3):581-584.

[16] 钱紫华,陈晓健.城市边缘区的界定方法研究:以西安市为例[J].中山大学研究生学刊,2006,26(1):54-62.

(责任编辑:管珊红)

ResearchonRecognitionofSpatialScopeofSemi-urbanizedRegionsinNanchang

JIAN Hong-ting1,2, YE Chang-sheng1,2*, SUN Li1,2

(1. Jiangxi Provincial Key Laboratory of Digital Land, Nanchang 330013, China; 2. College of Earth Sciences, East China University of Technology, Nanchang 330013, China)

S-9;F301

A

1001-8581(2017)10-0100-08

2017-06-01

江西省自然科学基金(20171BAA208025);江西省数字国土重点实验室开放基金(DLLJ201611)。

简红婷(1994—),女,江西新余人,硕士研究生,研究方向:区域与城市规划。*通讯作者:叶长盛。