企业竞争类型与节能减排政策效应

——基于推断变差模型的研究

罗云辉,林 洁

(1. 复旦大学 管理学院,上海 200433;2. 上海对外经贸大学 金融管理学院,上海 201620)

企业竞争类型与节能减排政策效应

——基于推断变差模型的研究

罗云辉1,林 洁2

(1. 复旦大学 管理学院,上海 200433;2. 上海对外经贸大学 金融管理学院,上海 201620)

以推断变差模型为基础,分析不同地区企业竞争背景下地方政府最优节能减排政策的社会福利效应.对于“节能”问题,当分属不同地区同类产品企业竞争的推断变差由小到大时,地方政府的最优政策由征收税费向补贴过渡.对于几类特殊的竞争类型,Bertrand价格竞争中地方政府的政策取向对全社会的节能产生负的激励,而Cournot、Stacklberg竞争甚至价格联盟中,地方最优政策与全社会福利改进或节能要求相吻合.对于“减排”问题,即使不考虑污染的负外部性,地方政府宽松的排放标准产生的策略性效果,也会有利于增加本地福利和企业利润水平,同时会偏离全社会最优的标准.

节能减排; 推断变差; 竞争类型

我国总体上处于工业化中期,同时能源生产、消费结构尚不够合理,经济增长较多依赖资源能源投入和环境代价.这种增长方式与我国资源禀赋之间的矛盾及其导致的诸多社会经济问题,迫使我们在经济发展方式上必须降低对资源和环境的消耗,以实现可持续发展.为此,自国家“十一五”规划纲要制定始,逐渐明确了节能减排的量化目标,要求五年内单位GDP能源消耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%.2006年进一步提出了单位GDP能耗降低4%左右、主要污染物排放总量减少2%的各年度目标.“十二五”规划则进一步提出2015年较2010实现全国单位GDP能耗降低16%、化学需氧量和二氧化硫排放总量分别下降8%、氨氮和氮氧化物排放总量分别下降10%的目标.中共“十八大”明确提出要在2020年建设资源节约型和环境友好型社会上取得重大进展,届时实现碳排放强度比2005年下降40%~45%.2014年9月,我国在联合国峰会上首次明确承诺到2020年将大幅减少温室气体排放量.

为促使节能减排,我国近几年采取了若干重大的举措.在法律上,出台了《节约能源法》,推进了《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律和条例的修订,加强了节能减排执法监督和专项检查;在组织上,设立了环境保护部和国家能源委员会;在国际合作和谈判中,积极发挥建设性作用,致力于形成双赢结果.在政策层面,国务院发布了《节能减排综合性工作方案》及考核实施方案和办法,强化了节能减排目标责任.此外,国务院还在推进产业结构调整、实施节能减排重点工程、发展循环经济、深化资源性产品价格改革和资源税费改革、推广节能减排市场化机制、实施节能减排重点工程、政府采购等方面采取了一系列广泛的政策措施.

从效果来看,节能减排取得显著进展但未尽如人意.2006年全国单位GDP能耗比上年下降1.23%,实现2003年以来的首次下降.2007年到2014年的8年中,全国单位GDP能耗每年下降变化分别为3.27%,4.59%,2.2%,-0.09%,-2.01%,-3.6%,-3.7%和-4.8%,主要污染物排放增幅减缓.但与此同时,每年都有若干省市不能完成国家下达的减排任务.总体上,“十一五”期间,全国单位GDP能耗下降19.1%,二氧化硫排放量减少14.29%,未能完成预定目标.而且,即便近五年来单位GDP能耗持续下降,但下降率显著低于GDP增长率,因此,绝对排放水平仍然持续快速增长.据报道[1],2014年,我国碳排放量占全球总量的28%,已经超过了美国和欧盟的总和,而人均碳排放量7.2t,超过欧洲的6.8t,比全球平均水平高45%.节能减排的任务可谓极其艰巨.

本文试图以产业组织中的推断变差模型(conjectural variations)为基础,从寡头企业之间竞争和企业所在地方的政府干预入手来探讨: 1) 地方政府从自身利益角度考虑,对所在企业节能、减排两个方面的政策干预如何,这种干预是否以及怎样依赖于企业的竞争方式;2) 地方政府的政策干预是否与追求全社会福利最大化的中央政府的目标相吻合.之所以从这样的视角分析,是考虑到企业节能减排与地方政府的政策导向密切相关,而且不同地方政府的政策方向不尽一致,对节能与减排的政策方向不尽相同,这使我们在考虑地方与中央最优政策方向异同的同时,将产业特性、节能减排投资特性或与其相关的企业竞争方式纳入分析成为必要;3) 节能减排的重点行业,如电力、钢铁、有色、建材、石化等,具有接近于产品差异程度较小的寡头市场结构特征,对当地财政和社会影响较大,往往是所在地方所重点关注的行业.这些原因为我们运用产业组织理论展开分析提供了一定的便利.同时,这样的研究视角延续了策略性贸易政策的思路,只是国际环境问题中的国家在此为各地方政府,谋求国内总体福利的中央政府替代了假设具有追求各国总福利的国际组织.

1 文献回顾

对于当前节能减排的现状,国内已有的研究从多方面进行了原因探讨或政策建议,相关文献众多.主要代表性的观点包括: 1) 地方政府投资主导经济增长,热衷上大项目,而大项目往往是高耗能的重化工业,由此导致单位产值的能耗和污染物排放难以下降.近几年银行资金宽裕、重化工产品需求旺盛的背景加重了这一趋势.2) 负外部性使得排污企业和所在地区为此负担的代价较小,弱化了节能减排的动力.3) 人口红利导致资本报酬递减的时间延缓,从而依赖生产要素投入的第二产业比重远高于发达国家和绝大多数与我国发展水平相近的新兴国家,低能耗的第三产业发展滞后.4) 国内能源资源价格机制未理顺,不能充分反映稀缺性.5) 出口导向、高比例的商品贸易净出口导致产品供应链中的服务环节较多依赖国外,因此相对高能耗、高污染的制造业部门占比大.进一步,服务业的相对弱化意味着城市化落后于工业化,这样,在能发挥规模优势的城市节能减排基础设施体系得不到充分发挥.6) 节能组织管理体系不完善.因此,相应的节能减排政策着眼点自然要从对这些原因的化解入手.

还有一些较有代表性的研究,试图从收入增长、商品贸易、国际投资或企业竞争力变化等更为具体一些的角度探讨减排的动力和影响因素[2- 5].

我们注意到,影响企业节能减排的政策体系,除国家层面的以外,地方政府,特别是省级政府的政策制定、执行的空间是很大的.在节能减排的财政投入水平、污染物排放的收费标准和处理率、产业规划和转移政策的倾向、超限额加价等方面,地方政府往往具有具体的政策制定权利[6].因此,从地方政府政策选择入手,是一个分析我国节能减排最优选择的切入点.事实上,不少研究从财政分权、环境分权入手来探讨排放效应[7,8].进一步想,节能减排的重点对象是企业,地方政府的政策必然也应该与企业的决策行为相关联.对企业而言,节能和减排的投入会影响其收益和成本结构,不仅直接影响其利润,而且在企业间竞争背景下,可能还间接影响其选择.因此,地方政府的节能减排政策具有一种策略性效应.特别是,企业间竞争的类型不同的话,成本收益的变化对于企业最优选择的影响可能也是不同的,由此地方政府的政策取向也可能随之调整变化.把地方政府政策的直接、间接效应与企业间不同竞争形式联系起来,应当能更好地揭示、评价地方政府政策的取向.特别是,排放是具有典型地区间负外部性的行为,先验的看,地方最优决策未必与全国的最优决策完全一致,因此,得出地方政府的最优决策也可为从中央角度出发,制定体现“外部性内在化”的节能减排政策提供参考.

这一思路实际上源于策略性贸易政策理论的框架.策略性贸易政策是产业组织和国际贸易研究的交叉领域,核心是分析国际寡头竞争和企业所在国的最优干预政策,以及由此带来的企业利润和全社会福利变化.策略性贸易政策研究自20世纪80年代兴起以来,到90年代逐渐有学者将其运用于国际环境合作和政策,这其中又较多集中于污染物减排领域.代表性的文献包括文献[9- 13]等.

文献[9]首次运用策略性贸易理论分析一国政府如何利用设定排放标准提高本国福利.研究发现,排放标准设置不同于出口补贴,依赖于国内产业的市场结构和竞争方式,在不考虑国内消费的情况下,趋于严厉的排放标准有利于提高本国福利.文献[10]研究了在存在战略互动情形下,政府对企业的环保标准和研发奖励政策能够促使企业实现最优的技术创新和应用水平.文献[11]研究了在国家之间达成排放协议的前提下,政府如何根据本国不同产业产品的国际市场需求状况、减排成本和企业数量的不同,在产业进行国际寡头竞争背景下制定最优的差别税率政策.文献[12]着眼于国际寡头竞争和资本流动自由化背景下,各国政府的排放政策.他认为各国会因为争取国际投资而趋于制定宽松的环境标准.此外,还比较了各国政府对于易迁徙企业的最优排放政策,认为在企业决定落户地点之后确定的排放政策,较之企业决定落户地点之前的政策更为宽松.文献[13]认为,在本国和外国企业价格竞争条件下,本国政府可通过环境管制提高本国企业的节能或研发水平投资水平,进而产生提高外国竞争者的成本的效应.同时,对于环保技术高的企业制定较高的排放税或排放标准,更能接近社会福利最大化.

在这一框架下,近年来我国不少学者已经开始了有价值的理论和实证研究.文献[14]在双寡头模型中,研究了贸易自由化对均衡环境政策及社会福利的影响.研究发现: 当污染的环境损害程度不大时,贸易自由化将降低各国环境税,从而使各国的环境保护出现所谓“趋于底限”(race to bottom);当环境损害系数较大时,贸易自由化将提高各国环境税.文献[15]运用我国277个地级市2002—2006年的数据检验了地方政府在环境政策上的竞争和博弈行为,认为环境支出增长到某一阈值后,地区间竞争是拉动地方环境支出的主要动力.文献[16]用上述2003—2008年的面板数据,对地方政府是否利用降低环境标准来吸引外商直接投资进行了实证分析,认为“趋于底限”在我国显著存在,但效果并不显著.

2 推断变差模型说明及理论假设

2.1模型说明

推断变差模型的雏形是在1924年由Bowley提出的一个简单思想,到文献[17- 19]利用该模型分析寡头市场,才成为产业组织理论中的一个部分.该模型的出发点是整合寡头理论的几个基本模型.这些模型即使假设基本相同,其均衡解也大相径庭.比如代表性的Cournot模型和Bertrand模型,都被假设为静态竞争、产品同质、成本和需求结构相同,但仅仅将竞争变量由产量变为价格,模型的均衡解就不同,而产量与价格的关系是单调的,本可互为反函数.事实上,给定同样的需求和成本结构,不同寡头模型的均衡价格甚至能从边际成本定价跨越到垄断定价.推断变差模型的意义在于认识到不同解的基本原因在于,不同寡头竞争模型实际上暗含了企业对于自己行为对其他企业产生影响的不同判断.而如果将此判断一般化为一个推断变差变量,则不同寡头竞争模型成为推断变差模型的特例.

比如双寡头企业i,j利润函数二阶可微,表示为:

Πi=qiPi(Q)-Ci(qi),

(1)

其中:qi是企业i产量;Q为企业i,j的总产量;Ci是企业i的总成本.

其最大化一阶条件为:

(2)

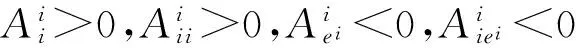

推断变差模型长期不受重视,很大程度上在于人们认为它不能揭示企业竞争的方式到底是什么,因而模型本身成为空中楼阁.随着产业组织理论的进步,企业间各种竞争方式所依赖的条件已逐渐弄清,如生产能力与市场需求的比较、企业投资的先后、资产专用性程度、合作的条件、产品差异化程度等等,通常是其中的关键因素*利用资产专用性解读Stackelberg两阶段模型是一个典型例子..因此,现今在推断变差模型框架中,各方预期不一致的情况可以在模型外得到解决.

下文运用推断变差模型分析各地企业的竞争及企业所在地方政府的最优节能政策(征收税费或补贴)和最优排放标准.采用这一模型的原因在于: 1)如上所述推断变差模型能够将不同的寡头竞争模型纳入同一分析框架,具有一定的一般性,也可有效简化分析的过程;2)在方法上,推断变差模型便于得出政策含义.在确定最优政策时,需要出现企业和政府的目标函数对政策变量全导数为零的一阶条件,在这个过程中,企业事前推断、实际反应和外生政策变量都会体现出来,这样,我们就可能捕捉到最优政策是如何依赖于企业的特定竞争方式的.这符合寡头竞争结果多变,从而最优干预政策往往是相机决策的预判.

2.2模型假设

博弈分为两个阶段: 第一阶段,地方政府对本地企业同时制定“节能”的税费(补贴)标准和“减排”的排放标准;第二阶段,企业在已确定的政策环境下在第三地市场竞争.博弈过程是信息完全的.

企业i的利润函数

πi=(1-ti)Ri(qi,qj)-Ci(qi)-Ai(qi,ei),

(3)

在第二阶段产量决策时的最大化一阶条件为:

(4)

地方政府的目的在于最大化本地福利,包括企业i的利润、政府税收和排放带来的影响.不妨认为这三者权重相同.本地福利函数

wi=[(1-ti)Ri(qi,qj)-Ci(qi)-Ai(qi,ei)]+tiRi(qi,qj)-Di(ei).

(5)

3 最优税费水平(或ti<0时为补贴)

按照文献[18,19]的分析,以税费作为政府第一阶段博弈的内生变量,则最大化本地福利要求:

(6)

(7)

由式(7)可得以下结论:

命题1当企业的节能投资或相关措施具有足够的沉没性,能够成为竞争的Stacklberg先行者时,地方政府i的不干预政策为最优.

Stacklberg竞争是限定为两阶段博弈的序贯竞争均衡解,放松企业竞争的时期限制会使均衡回到对称的Cournot竞争解.但如文献[24]论证的,Stacklberg竞争解的结论可由先行企业的沉没性投资来挽回.基本原因在于先行企业在第一期做出能够降低自己第二期成本的投资.由于专用性的存在或市场不完全,资产购入之前企业的选择灵活性大于购入之后,或者说投资行为发生之前的次优选择(成本)在投资后往往变小,从而事后的成本因投资“沉没”而减少了,与此同时,先行企业具备了未来多期不调整产量的可置信性.

地方政府对本地企业节能加税费或补贴的政策,无非是改变了企业的成本,使本地企业能够处于竞争的相对优势,而如果本地企业的节能投资行为本身具备了沉没性,则政府不干预企业能够自行实现的事.

因此可以判断,对于由本地企业首先采取的某些沉没性节能措施,如火电企业购置热电联供机组、专用装置等,由于相关资产专用性投入后具有的承诺性,合乎Stacklberg先行者的定位,地方政府不需对此类节能举措实施补贴,也不征收税费.

站在中央政府的立场,各地企业既然能以某些节能措施作为在竞争中取得优势的手段,应当也无须对企业的相应措施进行税费或补贴方式的干预.尽管存在相关节能措施有助于提高企业市场势力,产生垄断的可能性,但Stacklberg竞争中总产量较产量对称的Cournot竞争总产量高、市场价格低是一个具有一般性的结论.因此可以认为,对于企业具有充分沉没性的节能举措,在其产量影响范围内,中央政府、地方政府和企业的最优选择没有冲突.

命题2当企业节能投资不具有沉没性,同时一定时期难以进行生产能力扩张时,地方政府i对本地企业节能投资的最优政策为补贴.

当γi=γj=0时,企业竞争类型相当于Cournot竞争.

此时,

(8)

(9)

分别对ti求全微分,可得:

(10)

运用克莱姆法则,得

(11)

将式(11)代入式(7)可得:

(12)

站在中央政府的立场,这种情形下地方政府鼓励企业节能不存在激励不足.各地政府的节能补贴,能起到类似沉没性节能投资的可置信效果,促使本地企业在竞争中获得Stackelberg先行者的地位.而每个地方政府都采取这样的政策,均衡的结果是总的节能投入和社会因节能降低成本的总产品数量,较之Stackelberg竞争还要高.

命题3当企业产出规模近于市场需求,或者易于产能扩张,表现为企业以价格调整作为主要竞争变量时,地方政府对本地企业节能投资的最优政策为征收税费.

当γi=γj=-1时,企业竞争类型相当于Bertrand竞争.第二阶段利润最大化一阶条件为:

(13)

(14)

分别对ti求全导数,可得:

(15)

(16)

这里的经济含义是,Bertrand竞争推断变差为-1,意味着企业i认为自身产量增加导致企业j同等产量的减少,存在完全的挤出效应.这样,企业有动力增加产量以独占市场,而均衡结果则是“囚徒困境”,总产量大到使得市场价格仅仅等于二者中较高的边际成本,双方利润水平都低.这种情形下,地方政府征收税费会导致企业通过增加产量以挤占对方市场份额的成本增加,从而减少了本地企业产量和市场总产量,使市场价格和企业利润相对较高.直观地来看,价格竞争为战略互补型,当本地企业因成本较高而处于竞争劣势时,较高的税费可使本地企业反应曲线较大程度地外移,提高竞争的均衡价格,从而与位置较高、对应较高利润水平的U形等利润线相切,有利于企业收益和本地福利的提高.

对应于更一般性的需求函数,在γi=-1时,

(17)

式(16)左端可转换为:

(18)

因此,命题3可以认为是一个具有一般性的结论.

这种情形下,企业采取节能措施的积极性必然很低,一方面,节能产生的成本节约因价格下降不能增加利润,另一方面,地方政府据此增加节能投入本身的成本,产生负激励.地方政府的政策执行取向不利于全社会生产节能.

命题4当推断变差为1,企业形成价格联盟时,地方政府对本地企业节能投资的最优政策为补贴.

(19)

显见,ti<0,而且tj越小,ti也越小.这里的经济含义是,价格联盟情形下企业双方产量往往对等地共增减,因而利益分割取决于初始的份额,这取决于双方的谈判力.地方政府I的补贴使得当企业价格联盟破裂,回到Cournot竞争时,企业i具有较高的、趋于Stackelberg先行者的市场份额,这反过来提高了企业i在合谋中取得谈判的优势地位,获得较多产量份额.同样的道理,给定政府J采取补贴,政府I增加补贴才能保持企业i的谈判力和利润份额.

在企业之间形成价格联盟的前提下,地方政府的节能补贴会提高所在企业的市场势力和产量份额,但一方面各地方政府均有补贴的激励,这种对等力量会弱化垄断市场结构出现的可能,另一方面,社会总节能投资和总产量较之不干预的情形会有所提高,这符合全社会福利改进的方向.

4 排放政策的影响

我们把地方政府针对所在企业的排放政策简化为制定排放标准e的水平.

企业i的一阶条件(4)和企业j的相应条件分别对ei求全导数,可得:

(20)

(21)

(22)

命题5地方政府制定的排放标准越宽松,本地企业产量越大,而通常外地企业的产量越小或不变,总产量则越大.这一结论并不完全依赖于企业竞争的类型.

命题6地方政府愿意执行的最大化本地福利的排放标准,与最大化全社会福利排放标准相比较过于宽松.这一结论的成立不依赖于污染“负外部效应”导致卸责的通常解释.

全社会福利函数

W=Ri(qi,qj)-Ci(qi)-Ai(qi,ei)-Di(ei)+Rj(qi,qj)-Cj(qj)-Aj(qj,ej)-Dj(ej)

(23)

最大化的一阶条件为:

(24)

(25)

(26)

即最优排放标准要求该排放标准下,污染导致的边际社会损失等于减排的边际成本,对于一个地区或全国而言都是如此.式(26)还意味着,由于不同地区对于同等污染物排放标准,可接受的损失或者减排成本可能不尽相同,最大化全社会福利的排放标准就并不一定是一个各地统一的单一水平,而是应随减排技术水平、经济社会发展对污染导致的负面影响的评价不同而不同*由于这一结论显然可用于国家之间,由此也可以认为: 一方面,我国总体减排技术相对较低,利用国际碳交易市场可降低减排边际成本,从而使最优情况下的环境污染导致的损失进一步降低;另一方面,在国际减排谈判中,即使完全从全球角度考虑,也不宜按照与发达国家相近的要求制定标准..

地方政府I从最大化本地福利角度考虑的排放水平对应的一阶条件为:

(27)

值得注意的是,上述结论并不要求污染物排放可以转嫁成本的前提.不同于产权经济学租值消散的思路,式(23)中,Di仅受到ei的直接影响.

5 结 语

地方政府的激励和政策选择对于企业行为和全社会节能减排目标的实现具有重要影响.从我们的分析结果来看,在节能方面,当分属不同地区同类产品寡头企业竞争的推断变差在[-1,1]区间内由小到大变化时,地方政府的最优政策由征收税费向补贴过渡.而对于几种典型的寡头竞争模型,地方最优政策是一种相机决策.

在Stackelberg竞争中,企业以节能投入的沉没性作为取得竞争优势的手段,地方政府不以税费或补贴干预,而这种情形并不与全社会节能方向相冲突.判断企业推断变差为1的客观依据在于Stackelberg竞争的基本特征,即节能投入的沉没性及由此产生的可作为先行者的“承诺性”.

在企业推断变差为0,不考虑自身产量变化对竞争对手产量变化影响的Cournot竞争中,地方政府对本地企业的相关节能举措进行补贴,以图其获得Stackelberg先行者的优势地位,这种节能补贴有利于在全社会范围推进企业节能.判断企业推断变差为0的客观依据在于Cournot竞争的特征,在这里表现为相关节能举措不具有沉没性,但可作为一种生产能力投资,且产品销售量受制于产量约束.

在企业推断变差为-1时,企业竞争相当于Bertrand价格竞争,企业的节能投入产生的边际成本下降不能转换为利润,地方政府倾向于对节能措施征收税费,不仅获得税费收入,更重要的是在战略互补型的价格竞争中,可提高市场均衡价格和本地企业利润.判断企业主观推断变差为-1的依据在于Bertrand价格竞争的特征,在这里表现为相关节能举措不仅不具有沉没性,而且较之市场需求量,节能举措能使边际成本减小企业的产量增加.这种情形下,地方政府的政策取向对全社会的节能产生负的激励.

在企业推断变差为1时,企业之间进行价格联盟,地方政府的最优政策为对本地企业补贴,以提高其在总利润中的分配比例.在不考虑企业价格联盟本身社会效益的前提下,这种政策取向能促进总体的节能水平.

对于减排,地方政府宽松的排放标准能对外地企业产生降低产量的策略性效果,并由此增加本地福利和企业利润水平.但即便不考虑污染的“负外部性”,这时的排放标准也会偏离全社会最优的标准.重要的是,这一结论并不完全依赖于企业竞争的类型.

总的来说,对于节能投资,当其引致的下一阶段企业竞争类型为Stackelberg竞争、Cournot竞争,甚至价格联盟时,地方政府政策取向不与全社会节能方向相冲突,甚至产生促进作用.但在第二阶段企业竞争类型为Bertrand价格竞争时,地方政府的节能政策取向不利于全社会的节能推进.在减排领域,地方政府的政策取向通常较全社会最优水平而言过于宽松.由于相当程度上能够根据各类产业的投资周期、产能扩张的难易和产业集中度等客观指标判断各地区企业之间的竞争类型,因此,本文看似相对抽象的理论分析实际上有着明确的政策导向和应用性.

上述结论一定程度上为中央政府关于要求地方政府促进全社会节能减排的工作重点提供了一些启示,也为地方政府更深一层通过某些政策措施促进企业竞争类型转换提供了启示.中央政府的着力点在于减排领域和以价格竞争为主的产业的节能方面.根据前文的分析,在市场化手段方面,前者至少包括应促进全国性的污染物排放市场建设,后者至少包括了促进产业组织优化的政策方向.而地方政府应意识到,改善本地产业结构,避免企业陷入进入门槛低、产品同质化的价格竞争,不仅是区域经济发展的需要,也有利于调整自身在节能减排方面与全社会要求的不尽一致之处.而社会经济发展和民众的环保意识的提高本身也对政府排放政策产生直接和间接的影响.

[1] 杨宁昱.中国人均碳排放首超欧盟 减排任务艰巨[N/OL].参考消息.(2014- 09- 23).http:∥china.cankaoxiaoxi.com/2014/0923/505958.shtml.

[2] 蔡 昉,都 阳,王美艳.经济发展方式转变与节能减排内在动力[J].经济研究,2008(6): 4- 13.

[3] 沈利生,唐 志.对外贸易对我国污染排放的影响[J].管理世界,2008(6): 21- 29.

[4] 张红凤,周 峰,杨 慧,等.环境保护与经济发展双赢的规制绩效实证分析[J].经济研究,2009(3): 14- 26.

[5] 景维民,张 璐.环境管制、对外开放与中国工业的绿色技术进步[J].经济研究,2014(9): 34- 47.

[6] 马 凯.关于当前经济形势的几个问题——在中央党校经济形势报告会上的讲话[J].时事报告,2007(4): 8- 28.

[7] 祁 毓,卢洪友,徐彦坤.中国环境分权体制改革研究: 制度变迁、数量测算与效应评估[J].中国工业经济,2014(1): 31- 43.

[8] 吴俊培,丁玮蓉,龚 旻.财政分权对中国环境质量影响的实证分析[J].财政研究,2015(11): 56- 63.

[9] BARRETT S. Strategic environment policy and international trade[J].JournalofPublicEconomics, 1994,54(3): 325- 338.

[10] BIGLAISER G,HOROWITZ J. Pollution regulation and incentives for pollution- control research[J].JournalofEconomicsandStrategyManagement,1995,3(4): 663- 684.

[11] NANNERUP N. Equilibrium pollution taxes in a two industry open economy[J].EuropeanEconomicReview,2001,45(3): 519- 532.

[12] ULPH A, VALENTIN L. Is environmental dumping greater when plants are footloose?[J].ScandinaviaJournalofEconomics,2001,103(4): 673- 688.

[13] INNES R, BIAL J. Inducing innovation in the environmental technology of oligopolistic firms[J].JournalofIndustrialEconomics, 2002,50(3): 265- 287.

[14] 邢 斐,何欢浪.贸易自由化、纵向关联市场与战略性环境政策[J].经济研究,2011(5): 111- 125.

[15] 张征宇,朱平芳.地方环境支出的实证研究[J].经济研究,2010(5): 82- 94.

[16] 朱平芳,张征宇,姜国麟.FDI与环境规制: 基于地方分权视角的实证研究[J].经济研究,2011(6): 133- 145.

[17] BRENSNAHAN T. Duopoly models with consistent conjectures[J].AmericanEconomicReview, 1981,71(5): 934- 945.

[18] EATON J,GROSSMAN G. Optimal trade and industrial policy under oligopoly[J].QuarterlyJournalofEconomics, 1986,101(2): 383- 406.

[19] EATON J,GROSSMAN G. Trade and industrial policy under oligopoly: Reply[J].QuarterlyJournalofEconomics,1988,103(3): 603- 607.

[20] BRANDER J,SPENCER B. Strategic commitment with R&D: The symmetric case[J].TheBellJournalofEconomics,1982,14(1): 225- 235.

[21] SPENCER B,BRANDER J. International R&D rivalry and industrial strategy[J].ReviewofEconomicStudies, 1983,50(4): 707- 722.

[22] NEARY J, LEAHY D. Strategic trade and industrial policy towards dynamic oligopolies[J].TheEconomicJournal, 2000,110(463): 484- 508.

[23] STEININGER K. Reconciling trade and environment: Towards a comparative advantage for long- term policy goals[J].EcologicalEconomics, 1994,9(1): 23- 42.

[24] CHURCH J, WARE R. Industrial organization: A strategic approach[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2000.

Abstract: Based on conjectural variation model, under the competition between oligopoly firms residing different regions, the paper analyze local governments’ optimal policy on energy saving and pollution abatement and corresponding social welfare as well. When conjectural variation becomes larger, optimal policy on energy saving incline to transfer from taxing to subsidizing. Specially, it has negative incentive effect on whole society under so called Bertrand competition. On the other hand, it at lest does not conflict to whole social welfare under Cournot competition, Stacklberg competition, even collusion. On pollution abatement, local policy inclined to be looser than optimal level for its negative strategic effects on other regional firms has positive effects on local firms’ profit and welfare.

Keywords: energy saving and pollution abatement; conjectural variation; competition pattern

CompetitionModesandtheEffectsofChina’sEnergySavingandPollutionAbatement:BasingonConjecturalVariationModel

LUO Yunhui1, LIN Jie2

(1.SchoolofManagement,FudanUniversity,Shanghai200433,China; 2.FinanceSchool,ShanghaiUniversityofInternationalBusinessandEconomics,Shanghai201620,China)

F062.2

A

0427- 7104(2017)01- 0001- 11

2015- 10- 10

国家自然科学基金(71373053);上海市浦江人才计划(12pjrc084);国家社会科学基金(14bjy079)

罗云辉(1974—),男,博士,副教授,E- mail: hyluo@fudan.edu.cn;林 洁(1976—),女,博士,副教授,E- mail: linjie@suibe.edu.cn.