当代大学生自我认同感的表现形式及其作用研究

徐欣+吴飞+郭星秀+肖璇+晏善成

摘要:本研究从人本主义对当代大学生的重要意义出发,探究了大学生提升自我认同感的必要性:健全人格的基础是自我认同以及大学阶段是培育自我认同的关键时期;并且在研究过程中还发现自我认同感的积极作用主要体现在发展人格健康、培养优良品格、人格自我发展这三方面;本研究采用问卷调查与九型人格测试量表对研究对象进行调查,总结出自我认同的宏观与微观不同层面的表现形式:从宏觀层面上,社会道德认同、社会文化认同、具备“尊重生命”生命观是满足自我认同感的充要条件。微观层面上,通过性格形态学划分的不同气质类型的人格发现,每种人格的自我认同感既有差异,又具相似性;最后结合当前社会环境与大学生实际情况,从大学生自身、学校、社会方面提出提升其自我认同感的建议。

关键词:大学生;自我认同;九型人格;人本主义;健全人格

一、人本主义理论及其对当代大学生的意义

兴起于20世纪五六十年代的人本主义心理学,为我们展示了人们如何在所处外在环境下,基于对自身情感、信念、需求的自我思考,积极主动地实现自我。人本主义理论就是基于此人本主义心理学的基础之上,强调使人自发的去思考、去创造。

二十一世纪的大学生作为新时代的带头人,需要从身心、行为等各个方面拓宽自己。而对于刚刚踏入大学校门的大学生而言,面对生活环境的改变,思想上的成长尚未跟上,而对于未来生活的朦胧,更使他们感到迷惘。

人本主义强调:我们应该尊重人、关心人,满足人的全面需求,从而促进人的全面发展。人本主义中的自我认同感对大学生尤为重要,因为大学生对自我的认同,也是对自我的一种肯定。在当今的社会中,一个人对自己自信,体现出来的是非凡的气概,是对自身能力的一种肯定,无论在工作还是生活中,都会带有一种积极的态度。提升当代大学生的自我认同感,又有助于健康人格形成,培养一个积极向上的心,有利于未来大学生立足于社会。

二、大学生提升自我认同感的必要性论证

(一)健全人格的基础和核心是自我认同感

随着社会多元化的发展,大学生在校期间学习、生活、情感等面临来自各个方面的压力,导致当代大学生自我认同感降低,陷入自我贬低、自我嘲讽、自我堕落的泥沼,从而处于自我认知低下的状态,主要体现在大学生对自我价值的否定。

一个人只有具备健全的人格,才能适应社会并正常交往,而人格是具有宽泛含义的词汇,暂且定义人格是个体通过社会环境塑造和所处文化感染的产物,是个体与环境磨合后对存在的诸多可能性的选择而形成的稳定的意向和行为倾向,它的基础和核心是自我。

大量研究表明,健康的人格往往和良好的社会相适应,拥有更好的自我控制能力和自我发展水平以及更强的自我发展动机。相应地,Markus(1997)研究表明自我认同不当的学生,往往缺乏对自我的加工能力,大学生假如不能正确地确立自我形象,就易导致自我混淆,自我混淆的人往往容易对过去,现在和未来缺乏适当的认识,缺乏自信心,难以同他人建立密切联系,从而陷入孤独[1]。这种情况下,极易发展不健康的人格,即病态人格。

(二)大学阶段是培育自我认同感的关键时期

自我认同感包括个体感,唯一感,完整感和过去与未来的连续性[2]。不能确定自身的价值或不能确定生活的目标和方向均是较低的自我认同感的表现。而在当前的大学生群体当中,普遍处于一个自我认同比较低的状态,学校往往侧重于学生专业技能的培养而缺乏人格发展教育,因而导致学生难以形成完善的人格。因此提高大学生的自我认同感尤为重要。

同时,大学生对自我的认同对于大学生人格自信的培养是一个重要的阶段,自信力的增加使其在学习方面以及适应社会起到很大的促进作用;在专业技能方面,自我认同感的增加有助于大学生学好专业技能。

(三)自我认同感的积极作用

自我认同感中外在的体现即自我发展动机的强弱程度,自我发展动机是每个个体都想要自我发展和自我完善的动机,恩格斯从社会发展的角度科学的论证了人自我发展的动机,他认为人的这种动机创造了人类自己,也创造了丰富多样的文化和社会[3]。除却社会环境和文化发展对这种动机的影响,人自身的价值取向和行为选择也对此动机强弱的制约。因此,当一个个体进入社会后,这种基于自我认同感的自我发展动机时刻督促着个体通过适应社会环境和回应社会对个体的反馈来改变人格理想等,使自身的人格朝着健康的方向发展。在整个个体在社会的实践发展中,个体所有的决定主要取决于他人格的本质,他对自身的认同度。

总的来说,自我认同感的积极作用主要体现在发展人格健康、培养优良品格、人格自我发展这三方面,而在满足了社会道德认同、社会文化认同、“尊重生命”生命观之后因材施教,自我认同感的积极作用将得到最大限度的发挥。

其一,自我认同感对于人格健康发展的作用,当一个人积极认同自我的时候,无论是任何人都能够认可自己、善待自己,一个人具备自我认知能力和自我接纳能力,他的健康人格无疑是得到塑造和发展的;

其二,对于优良品格的培养,自我认同感能够促进大学生认同自我的社会角色,认同社会道德及社会文化并且以此作为自己的行为准则,所以自我认同感能够培养大学生的优良品格;

其三,在具备健康的人格以及优良的品格之后,自我认同感所激发的将是人格正向自我发展能力的提升,大学教育应着重大学生的人格教育,为大学生的人格健康发展提供充分的空间。

三、自我认同感的宏观剖析

一个人只有以他所属的有组织的社会群体的态度对待有组织的、合作的社会活动,他才能够真正发展成为一个完全的自我。[4]因此,一个自我认同感良好的人必然需要当代社会的社会道德、社会文化来作为自己认同形成的支持,并且有“尊重由己及他的生命”的生命观来推动自身对于人对世界的关系、生命的意义和善的本质的深层次思考,社会道德认同、社会文化认同、具备“尊重生命”生命观是满足自我认同感的充要条件。endprint

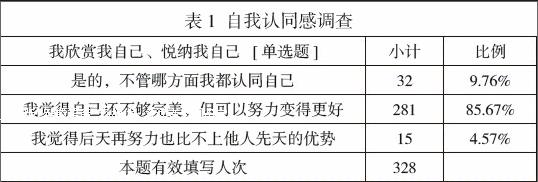

为此,我们做了一项针对在校大学生的问卷式调查,学生性别及其专业都是随机抽取。我们将自我认同感划分为非常认同、一般认同、不太认同,分别对应问卷中的“是的,不管哪方面我都认同自己”、“我觉得自己还不够完美,但可以努力变得更好”、“我觉得后天再努力也比不上他人先天的优势”,参与问卷调查的有效人数为328人,以下为调查结果。

如上表格所示,9.76%的样本对自身表示非常认同,85.67%的样本对自身表示一般认同,其余表示不太认同。

接下来,我们基于对自身非常认同的9.76%的样本做进一步分析。从社会道德、社会文化、生命观三方面分别对其进行调查研究。研究结果如表2、表3、表4所示。

从此次的问卷调查不难看出,对自身非常认同的大学生中的的绝大多数对于社会道德的认同度达到46.88%,对于社会文化的认同度达到71.88%,81.25%的人具备“尊重生命”的生命观。可以说,一个认同自身也就是自我认同感强烈的人是对社会道德、社会文化、“尊重生命”生命观也是认同的,换言之,如果一个人不认同社会道德、社会文化、“尊重生命”生命观,那么他是无法对自身产生认同的。因此,我们可以得出结论:自我认同需要在认同社会道德、社会文化、认同“尊重生命”的生命观的基础上建立起来。

事实上,整个大学生群体中的绝大多数人对自我认同度还没达到抽样调查中那9.76%的人对自我的高度认同——群体中85.67%的人对于自我的认同度处于一个温和且理性积极的状态——他们认为自己还不够完美并且愿意提升自己。

而对于此类认为自己还不够完美并且愿意提升自己的大学生的自我认同感的提升,也应该从社会道德、社会文化、“尊重生命”生命观入手,引导大学生对其尝试重新思考自我实现和时空的联系。在社会道德认同教育的开展中,实则是将外部标准转化为自身内在标准的过程,只有充分肯定我们当前社会的普世道德观,才能正确引导自己的行为准则,对是非分辨具有客观标准,从而引导自身人格向优良层次发展。其次,社会文化是一种支持性的力量,融入社会主流文化氛围,确定个体的社会角色,代表着对自我认同的完善和确定,对当前社会文化的认同是自我认同环节中实现大学生优良人格的发展变化不可缺少的一部分。最后,“尊重生命”生命观是前两者的奠基条件,也是自我认同环节里必不可少的,对生命产生思考、对生命产生敬畏,将有助于大学生精神层面的提升,有助于从心理层面培养和发展大学生的优良品格。

四、自我认同感的微观剖析

自我认同感在社会心理学领域中的具体体现区别于九型人格(性格型态学)中的理解。同样地,我们设置了调查问卷,参与问卷调查的有效人数依然为以上328人。由于九型人格把人的性格分成了九类,不同类别的人格具有各自的特色以及不同的特征。通过调查研究我们快速判别了人格类型,发现在九型人格中不同型号的人的社会道德认同、社会文化认同、“尊重生命”生命观的不一致导致的自我认同感程度不一致。(见表5)

不同人格的价值取向都是不一样的,也就是说,人各有别,但是尽管人格类型不同,我们仍然可以沿用前文“自我认同需要在认同社会道德、社会文化、认同“尊重生命”的生命观的基础上建立起来”的推断。选取助人型和自我型进行人格比较,我们发现对于社会道德和社会文化的认同,助人型人格的认同比例比自我型人格的认同比例高出接近一倍,而对于“尊重生命”生命观来说,自我型人格的认同比例也远不及助人型人格。因此我们可以推断出助人型人格对自我的认同是高于自我型人格的,問卷事实也是如此。

因此,我们对于当代大学生自我认同感的提升需要根据对象来因材施教——大学生中具备较好自我认同感的人并不多,仅占少数,而在这少数人中,由于每个人的性格特征不同,不同人格对价值观,文化认同感,生命观的认识的不同,也会导致自我认同感程度的不一致。那对于如何提升不同人格的大学生自我认同程度就不能以偏概全,而是要根据对象来因材施教。

对于大学生自己而言,首先认识到自己与他人的区别,正确看待每个人的差异性,了解自己的基本需求,去重点地发展完善,而不是人云亦云,追求群体的同一性。因为只有先了解自我,才能去运用自己的优势,创造价值,提高自己的自我认同感、完善自己的人格。

五、自我认同感提升的实际举措

(一)大学生自身应当树立正确的观念

首先,大学生应当选择积极有益的文化,抵制恶俗愚昧文化,了解自身情况,及时寻求帮助。大学生应当有一个正确的积极的人生目标,自我认同的前提是自对社会道德、社会文化的认同,同时以“尊重生命”生命观作为奠基,来促进自我认同感的提升。

除此之外,大学生还应当掌握专业知识、丰富其对就业前景的认知,开展实践活动,真切地感受专业价值,这样有助于改变大学生自身的学习态度以及学习行为,以便在大学教育的过程中能够找到自身的价值。

(二)学校应当塑造一个良好的人文环境

学校在开展文化活动的同时应结合本校学生的具体情况,开展有益于学生身心发展的课程及活动,必要时,可进行专业的心理辅导,开展心理健康课程,将心理健康落到实处。除此之外,理工科学校也应大力发展人文教育,培养理工科学生的感性思维,使之具有对认识自我、认同自我、发展自我的能力,将人本思想贯穿到方方面面。

(三)社会媒体应当秉持客观正确的新闻传播理念

最后,社会风气也对大学生自我认同感起到重要作用,大学生作为媒体关注的主力军,往往都是通过各种媒体来关注、了解当下社会的道德、文化走向,媒体的每一次发声都是向大学生传递社会信息,承担着社会的舆论导向。如果媒体为博取眼球扭曲事实偏激报道,片面夸大社会中的腐败风气、否认当今社会的道德和文化,容易引导未进入社会的大学生走到对社会不满的地步,从而产生对社会的消极心理并由此降低对自我的认同。所以我们应当呼吁媒体客观报道,塑造良好的社会环境,维持社会稳定,从而促进大学生的价值观的正确选择,提升自我认同感。

参考文献:

[1]黄希庭,郑涌.心理学十五讲[J].北京:北京出版社,2005:107

[2]施晶晖.大学生自我认同危机析因 [J].江西科技师范学院学报,2003,(6):102-104

[3]马克思恩格斯选集[M],第四卷,北京:人民出版社,1972

[4]高志利.认同理论视阈下大学生人格发展的反思性审视[J].观察与思考,2.12,(1):78-82

[5]张玉芬.试论大学生健康人格的塑造.湖南财经高等专科学校学报.2005年4月,21(1):第90贞

[6]刘建兰,刘汉波.浅谈校园文化在大学生人格塑造中的作用[J].中国科技信息,2005,15:527.

[7]弓静.当代大学生中的享乐主义现象研究[J].杭州电子科技大学,2014

[8]胡金生.自我认同确定性与心理和行为问题[J].中国健康心理学杂志,2009(12)

[9]试论当代大学生自我认同的价值取向[J].吕梦醒.教育探索.2014(03)

[10]大学生自我认同的状况与特征研究[J].敖洁,邓治文,岳丽英.教育研究与实验.2009(03)

基金项目:江苏省学生资助专项课题(2014JSAIDB15);江苏省高校哲学社会科学研究基金资助项目(2014SJB004);校教改重点项目(JG05514JX13);通达学院教改重点项目(JG0551406);江苏研究生教育教学改革研究与实践课题(JGLX15_053);江苏省教育科学“十三五”规划青年专项课题(C-b/2016/01/03)。

作者简介:

徐欣(1978-),男,南京邮电大学副教授,硕士生导师;

吴飞(1996-),男,南京邮电大学在读本科生;

郭星秀(1996-),女,山西吕梁人,南京邮电大学在读本科生;

肖璇(1996-),女,南京邮电大学在读本科生;

晏善成(1981-),男,南京邮电大学副教授,硕士生导师。endprint