王宏伟 小武之下,麦田之上

黄剑++何钻莹+梁婷+覃毅

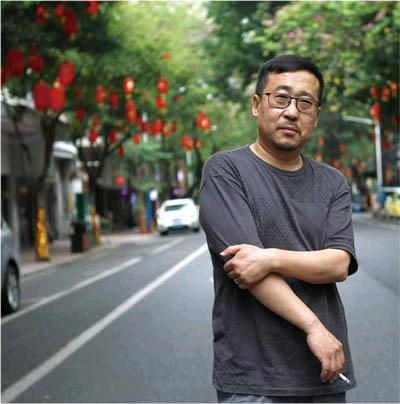

电影 《小武》 的成功,没有让王宏伟成为大众明星,这也并非他期待的。随后的几年,他离开了公众视野。如今,他的主要身份是电影策划人、电影基金负责人和老师,演员只是他的辅助身份

“为什么20年前不找我呢?《小武》已经翻篇了。”王宏伟在北京宋庄的一间室外茶社里刚坐下,便向本刊记者开玩笑道。

20年前那个戴着黑框眼镜、头发凌乱、满脸忧郁的小武似乎越来越遥远了。一些人或许已经淡忘这个在银幕上散发着感伤主义情绪的小镇青年,如同淡忘他的扮演者王宏伟。

48岁的王宏伟依然戴着一副眼镜,比曾经的“小武”健壮、开朗、幽默。20年前他扮演的小武触动了许多人。电影《小武》的成功,并没有让他成为大众明星,当然,这也并非他期待的。随后的几年,他离开了公众视野。如今,演员只是他的辅助身份,他的主要身份是电影策划人、电影基金负责人和老师,他常常往返于京港两地,依然做着与电影有关的事。

小武之后

王宏伟从来都不是多产的演员。在入行最初的五年里,他只拍了四部,几乎都是贾樟柯导演的作品,而他均是主角。

成名作是1997年拍摄的《小武》。这是王宏伟主演的第一部长片,也是贾樟柯导演的长片处女作。电影拍摄的时候,王宏伟和贾樟柯正在北京电影学院文学系读大四。

1998年2月,《小武》在柏林电影节公映,反响不错,获得了电影节“青年论坛”首奖,并在当年拿下釜山国际电影节“新浪潮奖”。王宏伟扮演的小镇青年“小武”令人印象深刻,因此被人们熟知。

“《小武》之后,我就被演员了。”他说。贾樟柯第一次找他出演角色的时候,他很排斥,对演戏不感兴趣,也没有把握,不知道怎么弄,第一次面对镜头也表现得很胆怯。大学同学顾峥回忆,王宏伟表演课成绩刚刚及格。

他从来没想过要做演员,虽然喜欢电影,但读书的时候想做制片人,或者幕后策划。大学毕业之后,尽管因为《小武》一夜成名,他也没有选择做职业演员,而是去了一家影视公司,做电视剧策划、制片。这份工作一直做到2000年。当时电影业不景气,他大多数时候都在做电视剧,参与制作了几部,在地方台播放。这段时间,他开始写剧本,纯粹为了赚钱,做“枪手”写了几个电视剧剧本。他也独立写过电影剧本,不过没有公开过。

王宏伟一直说自己是非职业演员,过去十来年里,演员工作只是他收入的保障。从2008年以后,王宏伟的主要精力都用于推广国内年轻导演的电影和纪录片。当时,他的朋友朱日坤是栗宪庭电影基金负责人。这是一家公益机构,定期组织电影放映,他因此经常去看电影。时间久了,只要有空,常常跑去帮忙,做些志愿工作和电影交流。

2012年,朱日坤离开,王宏伟成为栗宪庭电影基金负责人。基金主要工作是展映、推广独立电影和纪录片,大多是年轻导演的作品。基金有五名工作人员,每年预算只有几十万元。作为负责人,王宏伟需要放下身段,跟各种老板打交道,寻求赞助,但很多时候都不了了之。

尽管基金运营困难,王宏伟还是很喜欢这份工作,正如自己20年前被人推介,推广年轻人的电影让他觉得意义非凡。这也是他今后最重要的工作。

除了贾樟柯早期的几部电影,王宏伟之后很少作为主角出现在银幕上,后来的观众很多已经不认识他。他却不在乎,认为做一名被大众熟知的明星,不是自己期待的事,他拍的电影小众,与商业片不是一路。“《小武》这样的电影在这个时代相对弱势,比较容易被人忽略,但它的价值肯定是还是很大的。”他笑称:“没被大众熟知,那可能我还没有做到更好吧。”

“大家只看到我的假影,我在那几年演的一些片子。实际上,我是个非职业演员。”王宏伟说,他一直都有自己的工作,《小武》等几部电影之外,更多东西是人们没有看到的。

苦闷的岁月

王宏伟声名鹊起,片约却并不多。一年拍两三部戏已经算多产了。

更糟糕的是,很长一段时间里,人们对去电影院观影兴趣索然。从1992年开始,中国电影市场萎靡不振,延续了十几年。2005年,国内电影票房收入只有20亿元,相比今天一部《战狼2》便可收获56亿票房,实在有些寒酸。

王宏伟参演的几部小成本电影也是叫好不叫座。2006年,《三峡好人》获得第63届威尼斯国际电影节金狮奖,票房却只有30万元。“那会儿电影就是毒药,谁都不愿投资。”他苦笑道。

王宏伟比较悲观,觉得前途渺茫,不知道“今后电影何去何从?”戏少、没票房,收入也受到影响。有一段时间,他不再买过去爱喝的五块钱的啤酒,只买三块钱一瓶的。为了生计,他一度告别电影。

2005年,朋友找他一起做对外汉语推广相关的工作。那时候正值“汉语热”,中国国际广播电台与国家汉语国际推广领导小组办公室合作,为孔子学院编写汉语教材。王宏伟和他的朋友组了一个小团队,承包了这些教材的音像制作,包括录制语音磁带和拍摄教学光盘。他是团队总监。“就是汉语百句这样的书,都是‘你好啊‘你吃了吗这样的东西。”王宏伟介绍。

这项工作收入不错,帮助王宏伟渡过了最低谷的时光。不过,在忙碌了一年多以后,王宏伟最终不得不离开。做的时间长了,合作方看到其中巨大的利润,开始自己组建公司,收回教材音像制作项目,不再与王宏伟的团队合作。

“我们俩如果继续做下去的话,应该会赚到点钱。”如果不是被踢出局,王宏伟或许还会再做几年。没了工作,他又成了闲人。在北京芍药居租了八年的房子,房东也要收回,他不得不四处找房子,搬家,又没什么钱。这种状态让他感到很沮丧。

那个阶段,电影业惨淡,没戏拍,也没有其他与电影有关的事情可做。没工作,王宏伟常常觉得無聊、苦闷,只好天天跟朋友们喝酒。“当时很多演员都没什么戏接,大家都很苦闷。”他认为自己并不是职业演员,相比身边的一些演员,一年不拍戏也属于正常,对拍戏并没有更多期待。endprint

2008年奥运会之后,国内电影产业开始好转,王宏伟把主要精力转向做推广独立电影和纪录片。苦闷的时光渐渐消逝。

收麦子的人

在最苦闷的时候,王宏伟并非真的无所事事。他一直在尝试用镜头记录一些人和事。

2005夏天,王宏伟跟随一群收麦子的人,在华北平原的麦地里度过了一个多月。他开始独自拍摄一部以“收麦子的人”为主题的纪录片,在之后的每个夏天,他都会跑去跟拍这群人,一直到2015年。

这是他酝酿了十年的项目,从大学时代就开始筹划。灵感来自于1995年的一次火车之旅。他那时还只是北京电影学院的学生,暑假坐火车回河南老家。当时正值麦收之季,车窗外一片金黄,麦田辽阔。数十辆收割机并排在麦田中蠕行,从铁路线绵延至远方,颇为壮观。收割机驾驶舱内,正在作业的农人若隐若现。他盯着收割机,开始对收麦子的人产生兴趣。这群生活在收割机里的人,让他想起了那些驾着大篷车的流浪的印度人。他们在一个多月的时间里,为了生计,从南到北,迁徙数百甚至上千公里。“这是一个特殊的群体。”他这样认为。

“那些收割机多么现代化。其实在苏联1930年代就有,叫康拜因,是集体农庄的产物。中国才刚刚流行,把农民给解放出来了,不再需要那么多人收麦子了,大部分人都去城里打工了。这些驾驶收割机的人本身是农民,他们用收割机赚钱,变成了一个工商业者,他们的身份在转换。所以,我想把中国土地上这群最大规模、最基层的农业人身份复合化拍下来。”王宏伟开始有了拍摄这个群体的念头。

毕业之后,因为工作忙碌,一直没有动手拍摄。直到2005年,因为电影业低迷,王宏伟终于有了时间。这年春节,他通过朋友介绍,跑到内蒙古,想拍割麦者过年的场景。当地一名农业局局长原本答应给他联系麦收者拍摄,但后来变卦了。他最后通过表哥认识了山东的一群割麦者。

5月底,农民们开着收割机来到河南驻马店地区收割麦子,南部的麦子总是先熟。在之后的一个多月里,他们从南到北,一路收割,直到河北唐山而止。

王宏伟借了一台PD150摄影机,带着2000元现金,跟随这群收割者,开始拍摄他的首部纪录片。他每天和收割者生活在一起,与他们一同吃饭,每天一起睡在车上,有时候雇主慷慨,也邀请他们住到家里去。

王宏伟第一次拍纪录片。他过去没摸过摄影机,出发前专门找了一名摄影师。但出发的时候,摄影师反悔了:既没报酬,又辛苦。他只好赶鸭子上架,一边熟悉机器一边拍摄。刚开始的一段日子里,他总碰到各种各样的技术问题,只好临时给朋友打电话请教。有一次,在唐山拍摄,摄影机突然死机,他的朋友连夜从北京开车赶去帮他处理。不过,一个月的锻炼,足够让他成为一名合格的摄影师。

他称自己没有刻意学习纪录片拍摄理论,但此前看了很多纪录片,过去拍电影也累积了一些经验。“肯定是不如他们(专业摄影师)拍得好。但这里面有自己的诚意和要关注的东西,影像是其次的。我拍的东西肯定是接近我的想法,当然也希望影像拍得好一些。”

麦田里所有的一切都吸引着他:几百辆收割机在公路上绵延数公里,驾驶舱里的收割者,村庄里的农民,充当收割队伍在当地的保护人的领队,粗鲁的地痞……因为第一次拍纪录片,刚开始的时候,他谁都拍,比较散乱,经过一段时间的学习和磨合,才慢慢集中到其中的几个人身上。

王宏伟长期跟拍割麦者,渐渐与他们成为朋友。过去这些年,他都是跟拍同一拨人。这群割麦者总共有六台收割机,每台机器三个人,都是亲戚或同乡。他们每天早上7点开工,要工作到晚上7点以后。三餐在当地村民家吃,不过要交伙食费。晚上则在车上休息,有时村民也提供免费住宿。王宏伟一直与割麦者同吃同住,以避免和被拍者产生隔膜。白天累了,也只是在麦田旁的树下歇歇。他吃住没什么花销,有时候会到镇上买些烧鸡、几捆啤酒、几条香烟给这些割麦者。最初的四五年,他一直是全程跟拍。不过,最近几年,工作特别忙的时候,他会只跟拍一部分。

十来年的拍摄中,王宏伟的镜头捕捉到了割麦者的艰辛,也拍下了他们的无奈。割麦者在异地漂泊,会遇到各种问题。比如,有时候需要和其他地方的收割机队抢生意,并因此产生冲突。王宏伟介绍,有一次收割队正在收麦子,一群当地村民突然跑过来,围住收割机,对着一旁的雇主喊道:“我们家先收,你们家后收!”之后,和原先的雇主家大打出手。收割队也没法工作了。有时候甚至需要与当地的地痞流氓周旋。有一次,收割队刚收割完一大片麦田,不料雇主却是一伙地痞,把收割队拦截在麦田中,不仅不付工钱,还敲诈了两千多元。王宏伟拿着摄像机拍摄,只拍了一部分,便被人制止、警告。

2015年以后,王宏伟的拍摄中断了。“没时间,还有就是因为觉得重复的信息会多一些。它不是一个猎奇的事,没有太多新鲜的东西了。缓一缓再说,等这些人有了变化,有的人可能不干了,做其他的事情去了,看他们的变化。”

在拍摄“收麦子的人”期间,王宏伟还在拍摄另一部关注“家庭教会”的纪录片,主人公是他的一位画家朋友。“和收麦子的人一样,都是中国最底层的一些人。”王宏伟说。

王宏伟希望在明年完成至少其中一部作品,“不能无限期拖了。”不过他还没有想好如何剪辑这几百个小时的素材。

烂片像污点

2017年,王宏伟作为配角出演了蔡尚君作品《冰之下》,只有两场戏,与黄渤搭戏,但依旧保持着不错的状态。这是他最新的一部戏。顾峥参与了电影剧本创作,他把王宏伟推荐给导演。如今,要在大银幕上看到王宏伟并不容易。

作为演员,王宏伟入行20年,拍了21部片子,作品并不多。在声名最火的时候,他也只是一两年拍一部。他的起点很高,第一次接触大银幕便是主角。

2002年,在出演贾樟柯导演的电影《任逍遥》之后,王宏伟受邀参演了戴思杰作品《巴尔扎克与小裁缝》。尽管因为主演《小武》成名,但找他演主角戏的片約并不多。在《小武》、《站台》等几部作品之后,他也只是作为配角出现在贾樟柯的作品中。从一入行便打上了贾樟柯印记,这成就了他的同时,也在一定程度上限制了他演艺之路的发展。endprint

“从艺术天分上来说,他是一个非常好的演员。他的形象,贾樟柯抓得也比较准,对于他本人来讲,这个非常好,但是也带来了不好的东西。别的艺术片导演不大可能再找他去主演。一个艺术片导演的作品要创新嘛,要有个人的特征,一旦找王宏伟,是不是就可能有贾樟柯的特征啊?这是非常非常忌讳的一件事情。他在贾樟柯那里演得越好,在别人那里就越难有机会。他又明显不是商业片演员。这就比较尴尬。”中央戏剧学院副教授顾峥认为。他曾与王宏伟、贾樟柯同学,参与了《小武》等作品的拍摄。王宏伟称,这要看自己适合拍什么,“演员还是一个比较被动的职业。”

最近几年,因为一直演配角,王宏伟曾跟顾峥提过,给他写个剧本,以他为主角。去年春天,顾峥果真为他写了一个剧本。这是一个犯罪题材的黑色电影。但王看了劇本,不特别满意,觉得不是很合适。顾峥介绍,王宏伟自大学时便喜欢小众电影,常常看他不知从哪儿借来一堆库斯图里卡导演的电影的录像带,在宿舍里看。

虽然产量不高,王宏伟依然保持一年至少一片的节奏,多是艺术片,包括一些独立制片电影,还有几部电视电影。“我得有一个活命的来源。”他说自己的收入主要来自于拍片。

他一直说拒绝商业片,“我挺不屑这个。那些电影不会来找我,来找我我也会拒的,这就是我底线的东西。”

王宏伟对剧本比较苛刻。他过去出演的大多是低成本小众电影,但并不拒绝大众化电影,只要能认同剧本。如果不喜欢剧本,不认同导演和剧组的价值观,即便报酬再高,他也拒绝。“就像之前让我去横店拍的那个。没有什么意思。我觉得像污点。”这也是他多年来电影产量较少的原因之一。

“我也拍过很烂的电影,但我觉得它至少是导演自己的表达。虽然导演不成熟,拍得也很一般,但我觉得是他自己的东西,发自内心的。这样的,我就觉得可以谈。”虽然对剧本要求较多,但他也承认,过去几年碍于人情,也拍过几部自己都不想看的的片子,比如《稍安勿躁》。

2004年以后,王宏伟虽然还常出现在贾樟柯的电影中,但已不再是主角。“他感兴趣做的东西现在不见得适合我了,包括《山河故人》,里面就没有适合我的角色。拍片的还是得找自己最合适的。”王宏伟解释。

王宏伟说电影变化太快,“小武”已经翻篇了。曾经的影迷在20年之后再见到他,依旧会把他想象成“小武”——人到中年的“小武”。翻篇,谁又愿意呢?

编辑 周建平 rwzkjpz@163.comendprint