承继与融合中的秦代陶瓷艺术

——以秦人社会生活中日用陶瓷器为例①

宗椿理(洛阳师范学院 艺术设计学院,河南 洛阳 471022)

承继与融合中的秦代陶瓷艺术

——以秦人社会生活中日用陶瓷器为例①

宗椿理(洛阳师范学院 艺术设计学院,河南 洛阳 471022)

本文通过分析秦代设计艺术中陶瓷器造型的演进过程,进一步解析形体、风格、礼俗、文化之间的内在关联。通过个案解析的方式来丰富设计艺术的传承脉络,在展现中国传统设计文化精髓的前提下,亦为秦人生活中众多造物个体引入设计文化的注解。

秦代;陶瓷艺术;承继与融合;社会生活;日用

在设计艺术的创作领域中,社会群体与个性特征是我们不容忽视两大要素。在社会大群体中民众所流露出的诸如:民族情感、民族个性、民族意志、审美理想、文明传统、人情风俗等都是一个笼统的范畴,具体要通过群体中个体的意志、欲望、情感、趣味、个性、气质、人格等对它进行具体的界定。[1]然而这两种主体意识都反映着一定的社会文化属性。如果按照文化分层的方法,“作为人类行事方式或行为模式,诸如饮食、起居、艺术创作等文化实践都处于同一层面,构成了被我们称之为‘文化表层’的范畴”,[2]而此时的表层文化却又是深层文化②[3]的真实反映。纵观设计史的发展历程,不难发现,文化的每一层都会对设计语言产生深远的影响,尤其是深层文化中的传统文化和传统的价值观念与设计语言有着千丝万缕、密不可分的联系。因此,当我们要对某种特定图像做深入探索的时候,就要对产生这种图像的设计思想有一个比较深入和全面的了解。所以,我们在研究秦代陶瓷造型的演变过程时若不从中国文化的总体背景上去探源的话,我们就无法理清产生这一类艺术形象产生背后所折射出的传统设计思想。中国古代的设计者们在塑造物质文化的同时,实际上亦是自身对自然、社会、民族、宗教的体验过程,常常暗含着或儒或道的哲学思想,时时流露出“天人合一”③的自然法则。这种美学观念为中国传统设计艺术的形成确定了审美原则。

诚然,作为人类最早的造物行为,陶器的烧造无疑是其中最能发挥造物者主体创造性的价值行为,当人类历史上第一件陶器被烧造出来时,其自身所承载的诸多元素都受惠于当时基本物质生存的客观要求,同人类生活环境的改善相关,陶器制造在此时就已超越了单纯谋生的方式,在造物艺术和社会生活之间找到了些许契合的依据。若将视阈放在秦人社会生活中那些丰富的陶瓷器个体上就不难发现,它们向人们传达着早期人类世界对于生存方式无限可能性的探寻,在丰富人们日用起居需求的前提下,更是将人造物与社会群体共有观念结成一个按照人群和社会的等级模式组织起的物质世界,人类精神丰富性恰好在那里找到了直观的展示。恰恰是如此这般的人造物品,它们确切的图示考证仍处在考古类型学的学科框架内,固有的设计因子却依然保有着自己与生俱来的某种神秘性,而这种神秘性的解读就是对陶瓷艺术的“本原文化”④[4]的再认识。对“本原文化”的解读促使我们突破单纯的物质性层面来看待造物活动,并从它同人们社会生活的完整世界之间的关联中去对它加以审视。

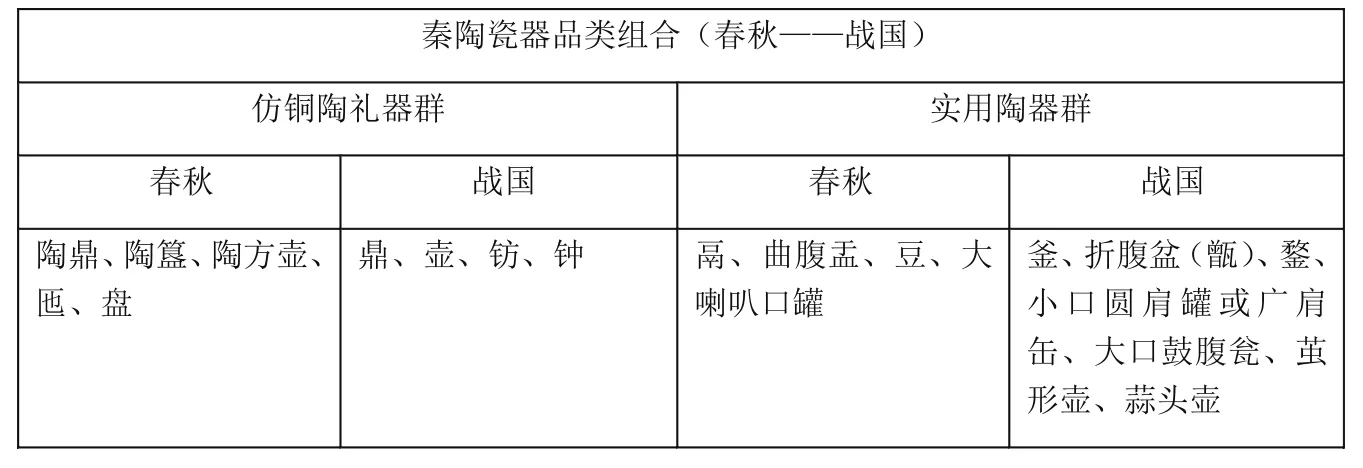

中国先贤曾言:“圣人造物”,其间耐人寻味的是造物艺术历史演进中的知识与文化的积累,以及技术与形式的延续,在不失造物神圣性的同时,还越来越与人类自身的精神世界相终始。当人类的文化向前推延,分解出物质文化和精神文明时,本原文化并没有被解体,而是与其并行发展,它兼有精神和物质的双重性,是设计理论进入哲学的思考范畴。进一步而言,那种在造物活动初期就已缔结起来的“本原文化”同物质世界之间基本相关性一直是随着人类造物历史的进程而得以延续、演化和发展的。诚然,秦人社会生活中日用陶瓷器在其每一历史发展阶段的制造中所展现出的“本原文化”,无不是该时期生产力发展水平、组织方式、社会制度、风俗习惯以及价值意识等社会生活中各个错综复杂的呈现。与铜器相类,秦人陶瓷器也可以分为两大设计类型,即仿铜陶礼器与实用陶器(见上表),这两大器群在春秋——战国中期发生了一定的交替现象。二大陶瓷器造物集群在年代上互相承继,但面貌之间却有着迥异之差。

以考古类型学的视阈而言,秦人生活日用陶器虽在战国中期发生突变,虽然在其演进的历程中也颇具一定的断裂性特征,但连续性特征依然是春秋、战国的逐个历史区域陶瓷器器形的总体脉络。例如在秦文化区域常见的大喇叭口罐的口径尺寸逐渐大于腹颈,而起颈部却逐渐加长;陶鬲的裆部也趋于低矮,口径尺寸逐渐小于腹颈,肩部日渐凸鼓等。无独有偶,“战国用器群”的演进历程亦是连续的,诸如带有西戎文化特征的茧形壶经历了由圜底——浅圈足——高圈足的演变过程。小口罐由鼓肩变为圆肩,随后便是广平肩的造型。此时的大口瓮也是由瘦高变得矮胖。当我们面对两大设计群落之间的造物个体进行比对研究时就会发现,在两大群落之间有许多造物个体的确会出现某种突发性、跳跃性与断裂性的显著特征,但也不排除秦国在外来器形样式的基础上,自行铸造了大批新型实用器。在统一六国的过程中,这些颇具新风的实用器群也随之而散布于关东各地。

一、秦人个体造物艺术特征比较

在秦人造物的诸多品类中,突发、跳跃与断裂都是其演进过程中的显著特征。在秦人的设计理念于关中大地传播和兴起之初,多元融合的价值观念便成为其“民族性”造物艺术理念的重要组成部分。具体可通过以下的一些实例来具体阐明:

?

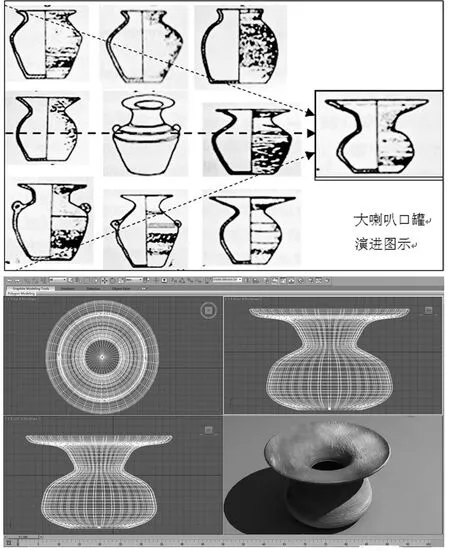

1.大喇叭口罐的形制演进

作为春秋型器群的主要盛储器,大喇叭口罐是其中较为典型的造物个体。按考古类型学的视角溯源(图1),大喇叭口罐的造型演进离不开周地流行的折肩泥质灰陶罐,抑或是圆肩灰陶罐的形制变迁。折肩陶罐,抑或是圆肩陶罐在历经了腹径与体量的逐步加大之后,罐口沿部也同步变形呈外撇状。与此同时,此类罐双肩较之先前略有下沉,在上文中所言及的陕西户县宋村春秋秦墓中就有相类器物出现。此类造型在随后的发展演进中亦发生了形制上的变迁,其大喇叭口渐自加大,直至与陶罐腹径相类,抑或是大于腹径,甚至有细高的长颈的造型在大喇叭口与陶罐腹部出现。然而,此类造型在春秋早期的秦墓中出现,一直延至战国初期,在战国中晚期之后的秦墓中便已消失殆尽,小口圆肩罐和大口瓮便取而代之。以河南省三门峡市司法局、刚玉砂厂等秦墓发掘简报中出土器物为证,在此地将近八十座战国中晚期秦墓中未发现有大喇叭口陶罐踪迹。无独有偶,在陕西省凤翔高庄野狐沟、泌阳官庄、河南陕县的秦墓中亦无发现此类陶罐。然该历史时期所出现的小口圆肩陶罐和大口瓮在形制上也与大喇叭口陶罐有较大差别,故其之间的演变承继关系模糊,因此断裂与突发性的造物特征在秦墓中亦是很突出的现象,但堪其源头依然还能找到些许蛛丝马迹。譬如在陕西省凤翔八旗屯一期秦墓CM2:12[5]中出土的绳纹纽敞口陶罐就与上述品类一脉同宗。若按照古类型学之法判断此类陶罐应隶属于春秋晚期,但观其造型仍依稀可辨其造型的演进路线——陶罐口径、腹径体量加大的基础上再拉长罐高,同时相应缩小其口径与腹径的尺度,将双肩上提使重心升高。此般造型变化明显是在大喇叭口陶罐的基础上演进而形成的,它的出现可视为是对小口圆肩陶罐与大口陶瓮造型溯源的注脚。

图1 大喇叭口罐三维复原图

尽管关东之地与关中秦文化造物类型与种类不尽相同,但在山西侯马铸铜遗址和渑池班村发掘出土的战国三晋墓中却依稀可辨小口圆肩陶罐与大口陶瓮这两种绳纹罐的形制。[6]105若从长时段的历史研究入手,处于春秋中晚期至战国早中期的山西侯马铸铜遗址中出现此类陶罐造型便可证明,至迟在战国时代的中原地区仍还流行着与关中秦墓中相类的陶器造型,继而有两个推论:其一,秦墓中的大喇叭口陶罐以及之后的小口圆肩陶罐与大口陶瓮造型的出现不乏与关东三晋文化有着一定的历史共时性特征;其二,秦人在对某些器物造型的选择与实际功用上能动性地作出了一定的扬弃。

图2 陶釜与陶灶(仰韶文化庙底沟类型)三维复原图

图3 秦陶鬲

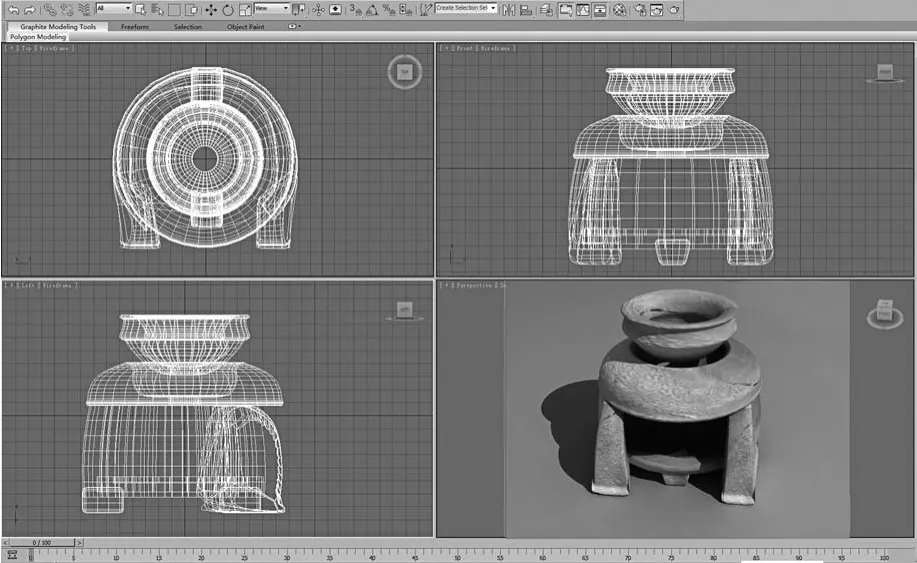

2.陶鬲与陶釜的并行发展

随着90年代中期天水甘谷毛家坪遗址的发现,拓展了秦文化以关中为核心的研究局限,亦把秦文化研究的众多实物资料还原到两周时代。赵化成曾把天水甘谷毛家坪A组遗存分为两个历史发展阶段,并提出了这两种文化面貌存在有一定差异的论断。先生指出,在与A组遗存共属同一居住区第三层的B组遗存中出现的夹砂红褐陶是该历史遗存中的主要造物类型,而在其中发掘出土的铲形袋足鬲被专家一致认为是秦文化的典型器物。同时,该器物的出土为秦代设计史的历时性研究奠定了基础,同时亦有不少学者抱有不同观点,具体可见:其一,从考古类型学角度来看,在该历史遗存区域内的A、B组遗存①毛家坪遗址位于甘肃省天水地区甘谷县盘安乡毛家坪村西南,东距甘谷县城25公里。遗址分布在渭河南岸的第二阶地之上。1982-1983年甘肃省文物工作队与北京大学考古系联合在此进行了两次秋季发掘。《报告》根据地层、年代、陶器、葬俗,将该遗址分成石岭下、A组、B组与TM7四个遗存单位。具体可参见甘肃文物工作队、北京大学考古学系:《甘肃甘谷毛家坪遗址发掘报告》,《考古学报》1987年第3期。亦可参见陈平:《早期中国文明——关陇文化与嬴秦文明(第五章·西垂后期的陇上秦文化)》,江苏教育出版社2005年版,第226页。[7]中出土的铲形袋足鬲差异较大,认为二者同出一种文化的论点存疑。其二,“甘谷”古为冀县,是春秋“冀戎族”②陈平先生在论及甘谷毛家坪西周文化遗存时提出:“在《探索》一文中,赵化成进一步指出,这一组遗存主要分布在甘肃东部,它在毛家坪遗址中与A组秦文化遗存共存,很可能代表该遗存先民曾与秦人各有一支于春秋至战国早期曾在毛家坪共同生活过一段时期。甘谷古为冀县,乃春秋时期冀戎所在地,毛佳坪B组遗存很可能就是春秋时期冀戎的遗存。该遗存在分布地域、陶质、陶色等方面也有一些相似之处,表明它与寺洼文化可能有某些传统承继关系,但它与寺洼文化还是区别很大,不属于一种文化。”所在地,随着陕西高庄、李家崖等地秦墓中出土的铲形袋足鬲来看,该造物类型或许不一定是秦文化所固有,因其在多地战国晚期墓葬中出现的情况而言,其亦不可能是秦人独创。而将其视为秦国变法革新中对“徕民之策”的注解,似更为妥帖。

再观陶釜,陈平先生认为至迟在春秋晚期关中秦地已出现陶釜,有可能是陶鬲褪去陶足而成。诚然,在对陶釜进行历史溯源的同时,亦不能硬将“鬲”与“釜”这两种不同的器物做一些所谓的身份认同。早在新石器时代,就有陶釜与陶支架的相辅而用(参见图2),随着陕西宝鸡谭家村春秋时代秦墓中圜底三足器与陶鬲的发掘出土,再次证明了陶鬲有着与圜底三足器相异的演进路径。陈平先生亦认为,春秋晚期秦地出现的聚火设备“陶灶”就是人们对于陶釜出现而找到的理由。李立新教授曾提出斝形器——三袋足式陶鬲的演进模式,最初由三袋足靠拢而发展成为的陶鬲扩大了与火的接触面,燃烧的有效性为人类创造了使用上的便捷。由此可见,关于鬲——釜的演变并不确实,战国晚期陶釜或许是春秋早期釜的承继和发展。至于秦釜,在春秋、战国早期的秦墓中尚不多见,至战国中晚期才真正取代了鬲而占据炊具的主体地位。其间,陇县店子墓地发掘的春秋中期到秦统一后的二百余座小型秦墓的实物资料亦可证明此点。[6]105纵览战国至秦代的日用陶器,釜取代鬲而成为主要炊具的现象更加确实。至于釜的源流,滕铭予先生认为其有可能是蜀地铜鍪的前身,细究起来,似有一番道理。复观陶鬲与陶釜的制作工艺便可看出二者工艺流程迥异,区别之处在于前者以分段塑造器身,再由稀释的陶泥手工粘接,而后者则多以泥条盘筑口与腹部,待合拢后再用石块垫以陶釜内壁,用陶拍拍击外壁而成。总而言之,秦代日用陶器的制作工艺简单,手法基本上沿用泥条盘筑,辅之轮制与模制以及相应的堆、捏、戳、刻、切等多元塑形。

图4 秦式圆底茧型壶与青铜茧形壶

图5 秦茧形壶局部特征

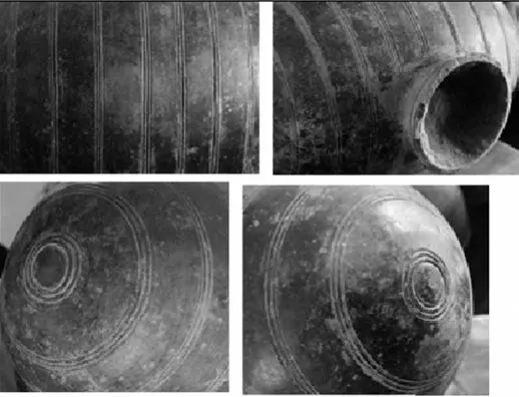

3.茧形壶的仿生造型

据中国社科院考古研究所编录的陕西省长安沣西客省庄东周墓发掘报告中,曾录有一件陶壶,此壶受洛阳中州路 M2717[8]516出土的一类铜圆壶影响而产生的秦墓陶壶的新品类,颇受专家学者的关注。该陶壶顶部正中呈反唇圆口,壶身恰似横卧之蚕茧,或是横置于地的冬瓜,考古界将其俗称茧形壶。该墓中所出土的陶壶室秦墓中形制最小的,此壶亦呈反唇圆口,两侧横向较窄,高耸圆肩几近方形,下部圜底并无圈足。由于茧形壶在春秋甚至更早的墓葬中还尚未发现过,因此该造物品类当属战国时期秦人的新品。单就茧形壶在不同时期秦墓的形制演进而言,沣西客省庄东周秦墓中发掘出土的“茧形壶”就是战国时代造物序列中最为原始的。

究其源流,茧形壶(参见图4、图5)似非秦地旧有,似是战国初期由西北戎狄某部族中流入秦地的,究其情形与蒜头壶①蒜头壶始见于秦汉时期的一种壶式,有陶质和原始青瓷两种。特征为蒜头形小口,长颈,圆腹。东汉时期蒜头壶腹部比西汉时期丰满、蒜头呈扁圆形。有的蒜头壶颈、肩部堆塑有人物、龙、虎等纹饰。在汉时典型的造型为:长颈球腹,颈上安形似蒜头的小口,造型别致。蒜头壶应与秦式铜鍪一样,其渊源都应归于外来文化因素,而并非秦文化所固有。陈平先生在《试论关中秦墓青铜容器的分期问题》一文中曾提出:“蒜头壶应与茧形壶一样,很可能是秦以外的我国西北某些少数民族文化突然传入秦地的结果。”的传入相类。“蒜头壶”,顾名思义与蒜头的自然形态略有相似。溯其源头,在关中新石器时代中期的半坡文化遗址中多有发现,随即便瞬然消失,事隔千年后又在关中之地重现,但此次出现却是经历了若干演进后的形态。固然,在春秋型秦墓中“蒜头壶“与“茧形壶”的日用陶器并未多见,具有一定突发性特征。当然,亦不能排除秦人新创的可能,应以多元的思路去探讨茧形壶的流变。考古工作者于上世纪八十年代在陕西省扶风周原的齐家村的青铜器窖藏中发掘出土一件长、高均在五十厘米以上的茧形壶。此壶外表饰以绳纹呈交叉编织状,圜底无圈足。据该墓同期出土的诸如立耳铜鼎、三足瓮与瓦纹铜盨等青铜礼器的形态特征看,该墓应隶属于西周中晚期造物遗存,由此可将该壶的演进序列向前推进至西周时期,但又因其造型与同期其它造物遗存不同,显然对周秦文化而言它的出现带来了些许外来文化元素,虽其最初的来源未知,但仍有一些学者做出了其来源于北方草原文化的揣测。正如二零零六年被称为考古十大发现的马家塬遗址中就有青铜茧形壶的出土,被学者考为西戎文化的遗存(见右上图中青铜茧形壶造型)。山西省侯马铸铜遗址中亦曾发现体形硕大的茧形壶,与马家塬不同的是,其并无圈足。据梁云先生在《早期中国文明——关陇文化与赢秦文明》书中所言,其功用应是晋国手工作坊中的储水之器,但同时亦不排除其作为“听枕”②茧形壶是指腹部为横向椭圆形状,酷似蚕茧,又像鸭蛋,故该壶又名“鸭蛋壶”,是古代或盛放酒水的容器。该壶最早出现在春秋战国时期秦人墓中,为秦国首先使用,在西汉时盛行,质地主要有青铜、陶质等。茧形壶可能是春秋时的秦人(主要为戎人或军人)在游牧或行军的过程中,悬挂在马背上的容器。据记载,茧形壶不仅是古代的生活器,还是战场上的“窃听器”,又称“听枕”,可以埋入地下,倾听远方敌军骑兵的马蹄声。的功能。山西省侯马铸铜遗址是东周时代中原晋国的青铜铸造作坊,也就说明茧形壶在春秋至战国的关中秦墓中消失,却在中原三晋地区仍有承继,随后又在战国中晚期的秦墓中突然出现流行,在这曲折演进背景下,理应是造物艺术多元融合流动的结果,其间亦不能排除历史环境因素的影响。自秦人“崤之战”[9]受挫后,继而征战西北,随着春秋至战国早期中原三晋等地的崛起,迫使秦人与关东诸国间的文化交流闭塞,由此可见在关东地区发展起来的新器型对秦代陶瓷器制品影响甚微,秦文化滞后性的特征亦决定了“茧形壶”与“蒜头壶”等陶瓷类造物新品在秦墓中的断裂性。

二、秦代陶瓷器设计风格转型与演进的历史动因

造物与用物的改变不仅体现在具体器物的组合与形态构造上,同时对器用制度的考量也是非常重要的。随着仿铜陶礼器在战国中期以后的数量锐减与葬圭之风戛然而止,诸此种种都说明至迟在战国中晚期到秦代前后,秦人器用制度已然发生剧变,同时也与此时关东诸国陶礼器盛行之景形成鲜明对比。至今在学术界关于秦从根本上废除鼎制的深层缘由尚有多种见解,诸如陈平先生就在《早期中国文明——关陇文化与嬴秦文明》一书中谈到,正是由于献孝变法图强才破除秦国封闭自守的社会格局,随着与关东诸国的彼此相连,大量异域文化信息如潮水般涌入关中秦地,此时铜器群风格突变也是在情理之中了。除此之外,俞伟超与高明二位教授亦在《周代用鼎制度研究》一文中提出了秦人鼎制的变迁之路,较之关东诸国用卿大夫僭越王礼;庶人使用士礼的方式来冲破旧日鼎制大异其趣,此时的秦国却毅然走上了直接改变传统鼎制形式的发展道路,同时俞伟超先生还认为,正是由于以军工为基础的“二十等爵制”在变法后的秦地施行,才最终为秦人鼎制的变迁确立了坚实根基。诚然,学者们的论点究其实都是立足于考古与历史学的视阈,若然从设计史的研究入手来分析其变迁背后缘由的话,就会建立全新的理论平台。众所周知,器物群总体设计风格的改弦更张不是易事一件,它涉及到一定的历史契机;手工业的性质、特点;社会生活与相应的文化心理;区域性的人口流动;知识与文化的积累、技术与形式的延续等多元的内容构成。

图6 秦陶釜

图7 茧型陶壶

从官府意志与民众社会生活角度来看,商鞅变法严格限制秦国私营工商业的发展规模。商鞅认为:“农者寡而游食者众”,国家就要陷入贫弱与危险;境内民众若皆以“事商贾,为技艺,避农战”①《商君书》“农战”篇中记:“今为国者多无要。朝廷之言治也,纷纷焉务相易也。是以其君惛于说,其官乱于言,其民惰于农。故境内之民,皆化而好辨乐学,事商贾,为技艺,避农战。如此,则不远矣。国有事,则学民恶法,商民善化,技艺之民不用,故其国易破也。夫农者寡而游食者众,故其国贫威。”——引自:《商君书(农战)》,石磊译注,中华书局2012年版,第34页。[10]34,那么就极易亡国。秦国所推行的富国强兵之策有待于农战政策的配合,然要切实推行农战政策,还必须先行抑商,有效地限制私营工商业的发展与规模,那么在战国中晚期被控制在官营手工业作坊之内铸造的器物,秦国工匠会特意将产地、年代、督造者、主造者以及何人使用等都详细地錾刻在器物之上(参见图6),另外有些器物上还标识出了容积,譬如上文中所提及的上世纪60年代在咸阳塔尔坡砖瓦厂墓地发掘出土的“安邑下官钟”上容积的铭刻,此类现象反映出秦国官营手工业的标准与规范,在这种自上而下严格把控的造物活动也必然是离不开多元的生产体系,正如《礼记•月令》中载:“物勒工名,以考其诚。功有不当,必行其罪,以穷其情。”②引文释义:制作的器物皆刻着工匠的姓名,用以考验其造物的优劣,如果工匠所造器物不合规制,抑或是品质未能达标,则必课以应得之罪,从而追究其责任。原文可见:“是月也,命工师效功,陈祭器,按度程。毋或作为淫巧以荡上心,必功致为上。物勒工名,以考其诚。功有不当,必行其罪,以穷其情。”引自:《礼记·月令》,王梦鸥译注,新世界出版社2011年版,第153-154页。[11]除此亦有标准化、制度化、法制化也是在此般大背景下产生的。从战国中期秦国日用陶器演进看,商鞅变法不仅仅影响于上层建筑,还触及到了民众社会生活的方方面面,社会生活的军事化成了当时社会的时尚潮流。至战国中晚期,战争已然成为社会生活的主要内容,其酷烈程度前所未有。此时三足鬲已与流动的战争生活不相适应,陶釜因其便于携带与圜底无磕碰底足之造型便成为战国中晚期秦军首选的炊具,同时作为储水器的茧形壶因其横长的腹身便于储水,小口封闭后水汽不易挥发亦是当时常用的造型。秦军常用的茧形壶,其腹部常饰以纵向的绳带纹或凸弦纹,纹带间多有的磨拉痕迹,有学者认为是壶身上打结后的背挂而致,其使用方法是将绳索环绕陶壶颈部,再从两侧向下兜住陶壶腹部。在新疆昭苏木劄特县汉初的墓葬中考古工作着曾发掘出土了一件“茧形壶”③1976年在伊犁地区昭苏县汉墓,曾考古出土一件红陶壶。该壶为土黄色泥质陶,手制。口微侈,颈直,长形圆腹,腹的一侧圆鼓,一侧微凸光滑,肩部形似蚕首,身有轮节,古朴浑厚。据专家推测此壶极有可能是一个两用的“宝贝”。在汉代时期,它既可以用来储水、盛酒,还可以堪当军事用途。战国诸侯争霸时,将其深埋地下,兵士耳朵紧贴地下,就可以侦听远方敌军骑兵的马蹄声。,(参见图7)其色呈土红,两侧肩部堆砌有锯齿状泥条,专家推测当时工匠模拟了捆绑于壶身之上的绳索。此陶壶是秦人造物设计中技术与形式研究的典型特征。然在战国中晚期秦墓中所出土的茧形壶形体较小,其内储备的酒水仅供一人饮用,与山西侯马铸铜遗址的硕大形制相距甚远,亦不排除秦人吸收三晋之物的造型后又加以改进的结果。

从人口区域性流动的角度看,“人是文化最活跃的载体”,[12]文化传播主要是通过人口流动得以实现,其中“移民”的作用不言而喻。葛剑雄先生就曾将移民分为三种类型:其一,上层移民,他们对社会的贡献在于制度与学术的各种见解,它们之间的碰撞丰富了本民族的文化构成;其二,下层移民是物质文化传播的中流砥柱;其三,被强行迁入的移民,因为自身的被压迫性,使他们内心带有较强的抵触情结,极难对文化传播起到直接推动力。然而“移民”往往是巩固统治与经济发展之需而将人口强行迁移至占领地的措施,那么在秦国在商鞅变法时的“徕民”有着与“移民”本质上的不同,其间蕴含广大民众更多的主动性选择,是一种民众对社会发展能动适应的过程。秦人采取了诸多措施招揽六国之民从事垦殖,以解决本国的地广人稀,同时此举措亦可腾出较多人手从事兼并战争,可以弥补秦国本土兵士不足的状况。据《商君书》中记:“今秦之地方千里者五,而谷土不能处二,田数不满百万,其泽薮、溪谷、名山、大川之材物货宝又不尽为用,此人不称土也。”①《商君书》“徕民”篇中记:“今秦之地方千里者五,而谷土不能处二,田数不满百万,其泽薮、溪谷、名山、大川之材物货宝又不尽为用,此人不称土也。秦之所与邻者三晋也;所欲用兵者,韩、魏也。彼土狭而民众,其宅参居而并处。其寡萌贾息民,上无通名,下无田宅,而恃奸务末作以处。人之复阴阳泽水者过半。此其土之不足以生其民也,似有过秦民之不足以实其土地。意民之情,其所欲者田宅也。而晋之无有也信,秦之有余也必……三晋之所以弱者,其民务乐而复爵轻也。秦之所以强者,其民务苦而复爵重也。今多爵而久富,是释秦之所以强,而为三晋之所以弱也……今利其田宅,而复之三世,此必与其所欲而不使行其所恶也。然则山东之民无不西者矣……今以故秦事敌,而使新民作本,兵虽百宿于外,竟内不失须臾之时,此富强两成之效也……今以草茅之地,徕三晋之民而使之事本,此其损敌也,与战胜同实……今复之三世,而三晋之民可尽也。是非王贤立今时,而使后世为王用乎?然则非圣别说,而听圣人难也。”——引自:《商君书·徕民》,石磊译注,中华书局2012年版,第127页。[10]127于是广收徕民之策揽三晋之民至秦地垦殖便成了利民强国的重大国策。据相关史料载,秦人有着优厚的措施招揽关东三晋之民,正如秦法中规定:“从事本业耕致粟帛多者,复其身”。至此,秦国国富民强,农田大辟,关东之民,竞相投之。与此同时,为了促进生产,秦国法令改变了父子同室而居的旧俗,规定男子至适当年龄就应分家而居,此后便不能相互依赖,否则一男子就要承担两人赋税的缴纳。与此同时,分出每户都必须全力投入生产劳作,此举对提高劳动生产率有着一定的积极意义。新迁入关的移民后就自然成为秦民的一部分,在充实秦国人口的同时,亦使秦国的综合实力实现了历史的跨越,由此可推知秦国外来人口的流入也是诱发秦人日用陶器变迁的一个重要原因。当然,至战国中期后迁入关中的人口成分较为复杂,其间包括农民、政治舞台上的客卿以及少数手工业者。这些前所未有的新气象为广阔的关中沃土引入了诸如三晋先进的青铜制造水平和新的设计观念与思想,为秦代设计艺术的多元融合奠定了一定的基础。诚然,虽然秦国的“徕民”之策直至帝国前夕仍在大力推行,但外迁人口都未能成为关中人口的主体,因此不能过高估计人口流动对秦人设计艺术的变迁的影响,其较多表现在深层面上的融合与对抗。

对秦人设计艺术多元融合现象的考证,不仅对探索秦代设计史理论有帮助,同时也对研究以秦为轴心而上下延伸的秦代设计史的发展历程有着借鉴意义。众所周知,诸国之间的军事冲突与文化交流从来就是彼此相依的。在春秋战国诸侯争霸的硝烟中各国间的文化壁垒被逐一打破,文化上的兼容并蓄造就了设计艺术的多元融合。那么作为一个人群共同体,曾先后创造及使用两种面貌差异的设计文化遗存的“秦人”,是如何在军事征战与依法治国的历史背景下做到兼容并蓄值得深究。然这种新的设计价值观又基于何处,从秦人经济形式的逐步转型来探讨或许是一个全新的出发点。

三、结语

有关秦代陶瓷器艺术的研究开始较早,国内外学者展开了卓有成效的研究,尤其是伴随着秦始皇兵马俑博物馆考古发掘工作的进展,已经对秦代陶瓷器制品的区域类型与技术、形式的发展有了较为清晰的认识,对其类型学的谱系构建与历史学的文化溯源也已趋于完善,从而为秦代设计史的研究奠定了坚实的基础。但就目前设计史学界关于秦代陶瓷器制品的研究来说,多是复现历史学、考古学、人类学等多元学科现有的研究成果,而鲜有以设计艺术为视角的理论阐释。有鉴于此,本文通过参照考古学中对秦代陶瓷器制品的类型学研究,采用风格分析的方法,构建出从异域草原至关中沃野的物质文化之路中秦人陶瓷器制品的形制演化谱系,并以设计学的视角对演化谱系中的历史动因进行了具体的分析和阐释,用多角度的实物例证再现了一条多元并进且二元衔接的演进之路。所谓“多元并进”即是在承袭殷周的基础上,以开放与包容的价值体系为指引的功利主义融合之策。“二元衔接”则是从“春秋祭器群”——“战国用器群”的历史转变以及其后的历史契机;官营与民营手工业的特点;社会生活与文化心理;区域性的人口流动;知识与文化的积累;技术与形式的延续等多方面内容构成的突变因子直接决定了物质文化的总体发展趋势。在这里需要特别指明的是,秦代陶瓷器制品的历史演进,虽受制于某些客观因素,但在形制演变的具体方面仍具有较大主观性。文章对秦代陶瓷艺术中各造物品类进行了较为详细的论述,目的是为对每个不同造型的陶瓷器进行设计学描述,归纳了其身上所赋予的承继与融合。秦人春秋群的主要器类诸如鼎、簋、方壶、盘、匜来源于周文化的造型元素,进入到春秋中期便开始形成了自身的特点,逐步走上了以周文化为主要设计蓝本的文化之路,在与戎狄等草原民族文化和关东诸国文化的交互渗透中,着力凸显出独具本民族自身特色的发展轨迹。如铜鼎的造型多承袭殷周旧制,腹体近半圆形,圜底敞口,双耳略向外张与鼎足鼓弩张开之势相当,多做兽足,到后期才演变为蹄足造型。战国中期自商鞅变法以来,秦国一改以往封闭状态转而门户开放,取法他国。至此先进的中原文化大肆涌入,器物造型吸收了附耳矮蹄足铜鼎、圆壶等中原三晋青铜文化的设计元素以及釜、鍪等巴蜀设计文化因素,为战国型实用设计群风格的形成奠定了基础。结合秦人的效仿与汲取,再次证实了有学者提出的秦人在“文化上被征服”①陈平先生提出:“秦自商鞅变法以来兵精粮足、民富国强,国家采取门户开放政策,对中原诸国砺行耕战、富国强兵的政令措施努力仿效,对凡能入秦从事耕战的中原与西戎之民亦竭力招徕,对先进的中原物质文化更主动汲取、仿效。这样,又为其以推陈出新的主动方式促生秦文化在短期内完成‘大突变’,准备了充裕的客观经济基础和良好的主观政治意识环境。叶小燕在《秦墓初探》一文中,曾就战国晚期六国故地内的秦墓往往夹用一些当地葬俗、葬具的现象,得出了秦作为物力强盛的征服者往往在文化上被征服的科学论断。”引自陈平:《早期中国文明——关陇文化与嬴秦文明》,江苏教育出版社2005年版,第572页。[8]572的论断。苏秉琦先生曾将秦文化看成是“一支早已华化的外族文化”,抑或是“早已夷化的华夏文化”[8]566显然是以此为论据的。但同时陈平先生也有过这样的推断:战国时期战乱不息,器物易主的现象是屡见不鲜的。因此“战国用器群”的发展至此时也同样褪不去征服掠夺的烙印。大规模的攻城略地后带来有着浓厚他国设计文化的铜器,这些被征服者带来本国的新样式则成为手工业者竞相模仿的蓝本。战国中晚期秦墓多出土从关东地区掠夺来的铜器,诸如咸阳市博物馆所藏的二年寺宫壶、安邑下官钟②此钟于1966年咸阳市塔尔坡砖瓦厂墓地出土,通高五十六厘米,口径十九厘米,腹围一百一十六厘米,约重十九公斤。钟颈至腹下有四条宽带纹,盖有三环钮且有外撇的鸟首塑在其上,肩部对称饰有铺首衔环。口沿铸有:“十三斗一升”五字铭文。颈部一横杠下刻“至此”二字铭文。钟的另一面有“安邑下官钟,七年九月府啬夫裁冶吏翟*之六口一斗一益少半益”二十七字铭文。古时安邑为战国魏国国都,秦攻占后重用秦量校定,故刻“至此”的标记以示革新。陈平先生认为“安邑下官钟”流入秦地与孝公十年商鞅围魏安邑而降之的事件有关。秦人得到这些器物后按秦量制度校正后继续使用。可以想见当时的秦国随着大规模对外战争将东方列国的铜器大量掠入关中,对秦国原有青铜文化的面貌产生了影响。、三十六年司官鼎、修 武 府 耳杯、邵宫私官盉;官庄M3中出土的“平安君”鼎③此鼎是一件卫国铜器,体呈扁球形,方附耳稍外张,口有盖,子母合口,盖上等距离分布三个环钮,三蹄足,腹中部有凸棱一周。 大约是在秦统一战争中辗转流入秦国的。;凤翔高庄野狐沟M1出土的中山 国铜鼎 等,皆可以资论点。正是由于三晋地区是东周王室的所在地,那里代表了文化上的正统,所以秦人对东方,尤其是文化充满了朝圣的心理,正是因为秦统治者的这一心理才是设计文化转型的诱因。据《史记•秦本纪》记载,秦武王谓甘茂曰:

图8 秦青铜鍪

寡人欲容车通三川,窥周室,死不恨矣。[13]

同时亦见《战国策·秦策一》中张仪对秦惠王言:

争名者于朝,争利者于市,今三川、周室,天下之朝市也。[14]

纵横家张仪就曾建议秦昭襄王“据 九 鼎 ,案图 籍 ,挟 天 子 以 令 天 下 。”诸此文献记载,便可作为秦战国型铜器器形多源于中原三晋地区现象的佐证。总之,战国时期的秦文化造物集群中还是以“实用”礼器为先的。有关这一点的判断,从铜鼎的形态演进中便可明晰。鼎在此时作为礼器的祭祀功能早已大大减退,更多体现在功用之上的设计细节便开始逐渐地凸显出来,如三环钮盖、两短附耳、三短蹄足、圜底球形腹等。此时的铜礼器皆为实用型礼器,其器形较大不说,且通高均在二十至四十厘米之间。在其中以咸阳任家咀秦墓[15]出土的铜礼器最为突出。

最后还应指出,在对秦代陶瓷器制品形制演变的关键环节阐释中,虽夹杂有考古类型学上的推演,但总体上还是本着功能造型为主,技术塑造为辅的评判原则,在陶瓷器制品的形制演进过程中,新造型的形成与流行需要一个漫长的适应过程,同理,旧有造型的减少与消失殆尽亦有一个过程,抑或是二者并行发展,所以绝不能够僵化地看待文中所阐释的诸多陶瓷器造型。此外,文中所阐释的秦代陶瓷器形制演进中的若干环节,必然还会受到周文化的影响,但目前尚难以利用确切的文献资料进行较为翔实的阐释,这亦是今后秦代陶瓷艺术历史演进中要重点关注的,至此我们不妨结合“礼”与“用”的角度,从设计艺术的承继与融合出发做出以下几点考量:

其一,继承与融合在设计史的畛域内多指有特定指向的造物集群面貌在一定的历史机遇期内发生了大的改变,具体表现为分布于某一特定地区的两大器物群,即:“礼器群”与“用器群”,虽在年代上彼此首尾衔接,但在造型艺术特征和具体功能用途方面却存在彼此面貌有所差异的一些现象。其二,继承与融合的原因不是对外征战或外族入侵,更不是某些外力的强行干预,而主要是古代族群共同体内部的暗流涌动,或者是巨大的社会变动与人口迁徙,甚至是某种剧烈的社会革新与嬗变。其三,继承与融合若以设计流变的角度去考察时,就会发现其更多反映的是一个古代族群或共同体之间,在他们先后创造或使用两种不同的设计风格之间所具有的起承转合与显扬沉沦。其四,“罗马不是一天建成的”,正如新造物也并非完全凭空产生的那样,它往往是以本民族固有的文化传统为依据,在大幅度吸收外部文化因素的基础上逐步完善的,依赖于知识与文化的积累和技术与形式的延续等等。“历史是研究人类过去事业的一门极其广泛的学问”,[16]无论是“轻功利,重伦理”[17]还是“重伦理,轻功利”的设计价值观都需要建立在“长时段”的历史视角方能得以完成。其五,继承与融合并不一定能辐射林林总总物质文化遗存的各个方面,只要物质文化遗存的主要方面或大多数方面发生了交融共存或者有着彼此渗透的现象出现,那么继承与融合的设计理念就应成立。

[1](德)滕 尼 斯. Gemeinschaft und Gesellschaft[M].University Microfilms, 1981: 160.

[2]麦格奈尔. 表层文化、深层文化和文化认同[N/OL]. 中国社会科学报,2010-08-26(14). http://sspress.cass.cn/news/12744.htm.

[3]贾玉新. 跨文化交际学[M]. 上海: 上海外语教育出版社,1997: 3.

[4]徐飚. 成器之道——先秦工艺造物思想研究[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2008: 张道一先生序.

[5]陕西省雍城考古队. 一九八一年凤翔八旗屯墓地发掘简报[J].考古与文物, 1986(5).

[6]梁云. 从秦文化的转型看考古学文化的突变现象[J]. 华夏考古,2007(3).

[7]甘肃文物工作队, 北京大学考古学系. 甘肃甘谷毛家坪遗址发掘报告[J]. 考古学报, 1987(3), 陈平. 早期中国文明——关陇文化与嬴秦文明(第五章·西垂后期的陇上秦文化)[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2005: 226.

[8]陈平.早期中国文明——关陇文化与嬴秦文明[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2005.

[9]林剑鸣. 秦史稿·第五章·秦同各诸侯国间的关系[M]. 上海:上海人民出版社, 1981: 125-128.

[10]商君书[M]. 石磊. 北京: 中华书局, 2012.

[11]礼记·月令[M]. 王梦鸥. 北京: 新世界出版社, 2011: 153-154.

[12]葛剑雄. 移民与秦文化[G]//秦始皇兵马俑博物馆(论丛)编委会. 秦文化论丛·第三辑. 西安: 西北大学出版社, 1994:72.

[13](西汉)司马迁. 史记·秦本纪第五·卷五[M]. 卢苇, 张赞煦.杭州: 浙江古籍出版社, 2011: 35.

[14]战国策·秦策一·司马错与张仪争论于秦惠王前[M]. 上海:上海古籍出版社, 2013: 115-116.

[15]咸阳市文物考古研究所. 任家咀秦墓[M]. 北京: 科学出版社,2005: 106-112.

[16](美)鲁宾逊. 新史学[G]//何兆武. 历史理论与史学理论——近现代西方史学著作选. 北京: 商务印书馆, 1999: 483.

[17]林剑鸣. 从秦人价值观看秦文化的特点[G]//秦始皇兵马俑博物馆研究室. 秦文化论丛·第一辑. 西安: 西北大学出版社,1993: 1-20.

(责任编辑:王 璇)

J520.9

A

1008-9675(2017)05-0037-08

2017-06-20

宗椿理(1982-),男,江苏沛县人,洛阳师范学院艺术设计学院副教授,研究方向:设计艺术历史及理论。

河南省哲学社会科学规划项目“秦代设计艺术演进的路径研究”(2016BYS017)。