高校辅导员主观幸福感、心理健康及应对方式的调查研究

龙霖,游艳华,李泉清,何开莲,赵芹,高乔

--医学教育--

高校辅导员主观幸福感、心理健康及应对方式的调查研究

龙霖1,2,游艳华3,李泉清1,2,何开莲1,2,赵芹2,高乔2

(1.川北医学院附属医院,四川 南充 637000;2.川北医学院护理学院,四川 南充 637000;3.福建师范大学,福建 福州 350007)

目的 了解高校辅导员主观幸福感、心理健康及应对方式现状及其关系。方法 采用总体幸福感量表、症状自评量表和应对方式问卷对200名高校辅导员进行调查。结果 高校辅导员总体幸福感处于中上水平,男辅导员总体幸福感有降低趋势,女辅导员明显高于常模水平(P<0.01);不成熟型和混合型应对方式在某些变量上存在差异(P<0.05或P<0.01):高校辅导员的主观幸福感与心理健康和应对方式存在明显的相关性,与成熟型应对方式呈正相关,与不成熟型、混合型应对方式及心理健康各因子呈负相关。结论 各高校应该加强辅导员职业认知和职业认同感教育,建立辅导员心理健康维护制度和良好的社会支持系统,帮助他们积极采用成熟型应对方式,缓解职业倦怠症状,从而有效提升辅导员的主观幸福感,促进其心身健康。

高校辅导员;主观幸福感;心理健康;应对方式

主观幸福感(subject wel l-being,SWB)是衡量个人和社会生活质量的重要的综合性心理指标[1]。关于主观幸福感的研究,国外已经于20世纪50年代就开始了[2],国内是在20世界80年代才开始该课题的研究[3];到目前为止,国内关于主观幸福感的研究已成果颇丰[4]。

高校辅导员的主观幸福感影响着辅导员的自身发展与学生的心理、行为、学习及成长。从社会学的角度看,高校辅导员拥有“社会人”的属性,面临着生存压力[5];同时,负面应激事件增多导致生活、工作和人际压力的应激因素产生[6]。此情况下,应采取适当的应对方式,保证该群体的身心健康与情绪稳定,以保障学生的成长、社会的稳定[4]。因此,本次研究旨在调查高校辅导员主观幸福感、应对方式和心理健康的现状并探讨主观幸福感与应对方式和心理健康的关系,为高校提升辅导员主观幸福感提供有效的策略和依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 以某市三所高校(一所医学院校、一所石油大学、一所师范大学)为研究对象,按照随机抽样的原则选取200名辅导员进行调查,其中包括男86名、女114名,硕士118名、本科72名、专科10名,讲师94名、副教授12名、助教94名,工龄5年以上者108名、5年以下者92名,年龄22~52岁,平均年龄(31.50±6.38)岁。

1.2 方法 采用总体幸福感量表(GWB)、应对方式问卷及症状自评量表(SCL-90)[7]三种调查方法。总体幸福感量表(GWB)由美国国立卫生统计中心制订,是一种定式型测查工具;应对方式问卷由肖计划编制,用于测查个体对应激事件的策略。问卷由6个分量表组成,通过分量表条目评分之和计算出该分量表的因子分,因子分越高,说明该因子被采纳的频率越高。症状自评量共有90个自评项目,包括十个分量表,采用5级评分,分别对应0、1、2、3、4分,因子分越高,反映出该项症状越严重。根据这三种调查方法,此次共发放问卷210份,共收回有效问卷200份,有效回收率为95.2%。

1.3 统计学方法 所有资料均使用SPSS17.0软件进行分析,计量资料采用“x±s”表示,采用t检验和Spearman相关性分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 高校辅导员总体幸福感状况 调查表明,高校辅导员总体幸福感处于中上水平[前18项得分为(73.70±7.82)]。

2.2 不同变量高校辅导员主观幸福感的差异比较 不同性别、学历、职称、工龄的高校辅导员的主观幸福感差异无统计学意义。见表1。

2.3 高校辅导员主观幸福感与常模差异的比较 女辅导员得分显著高于常模,差异有统计学意义(P<0.01);男辅导员主观幸福感得分与常模比较有降低趋势。说明高校女性辅导员的主观幸福感较强。见表2。

表1 不同变量高校辅导员主观幸福感的差异比较(x±s)

表2 高校辅导员主观幸福感与常模的差异比较(x±s)

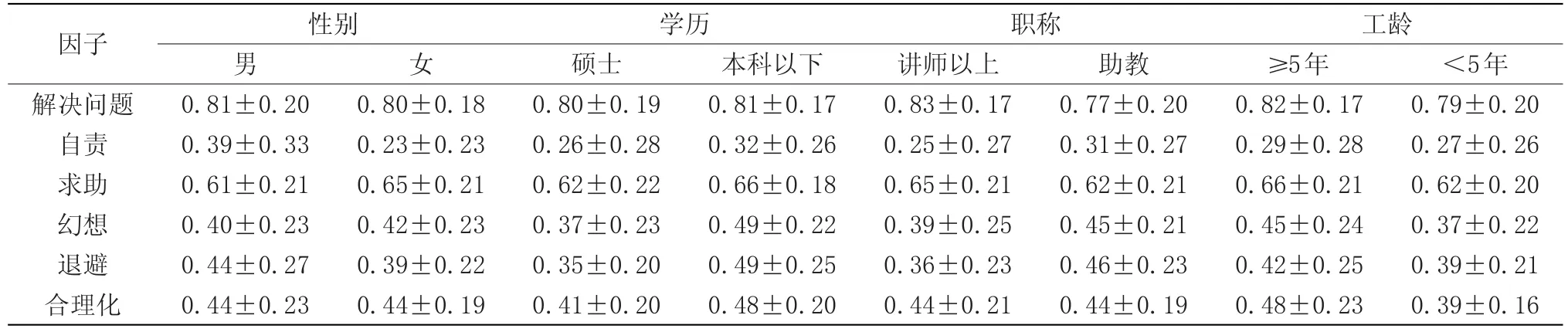

2.4 不同变量高校辅导员应对方式的差异比较 解决问题和求助两种成熟型应对方式不存在性别、学历、职称及工龄的差异,但不成熟型(自责、幻想、退避)和混合型(合理化)应对方式在某些变量上差异具有统计学意义(P<0.05或P<0.01):男性比女性更倾向于以自责方式进行应对,本科及以下学历的辅导员比硕士学历者更倾向于使用幻想和退避方式进行应对,助教比讲师以上职称的辅导员更倾向于使用退避方式进行应对,工龄5年以上的辅导员比5年以下者更倾向使用合理化应对方式。自责因子,男性与女性比较差异具有统计学意义(P<0.01),说明男性比女性更倾向于以自责方式进行应对;幻想和逃避因子,不同学历辅导员比较差异具有统计学意义(P<0.05或P<0.01),本科及以下学历的辅导员比硕士学历者更倾向于使用幻想和退避方式进行应对,助教比讲师以上职称的辅导员更倾向于使用退避方式进行应对;合理化因子,不同工龄的辅导员比较差异具有统计学意义(P<0.05),工龄5年以上的辅导员比5年以下者更倾向使用合理化应对方式。见表3。

表3 不同变量高校辅导员应对方式的差异比较(x±s)

2.5 不同变量高校辅导员心理健康的差异比较 男女辅导员在躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、偏执、精神病性及其它8个因子上差异具有统计学意义(P<0.05或P<0.01),男性明显高于女性;而在学历、职称和工龄3个变量上差异无统计学意义。提示男性辅导员的心理健康明显不如女性辅导员。见表4。

2.6 高校辅导员心理健康与常模的差异比较 高校辅导员在心理健康10个因子上均与常模差异具有统计学意义(P<0.01),高校辅导员明显低于常模。提示高校辅导员的心理健康状况较好。见表5。

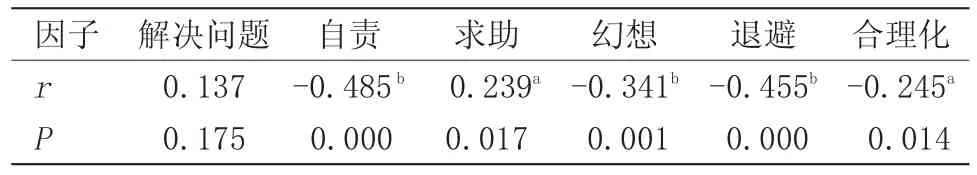

2.7 高校辅导员主观幸福感与应对方式的相关性分析 高校辅导员主观幸福感与成熟型应对方式——求助呈显著正相关(P<0.05),与不成熟型应对方式--自责、幻想、退避及混合型应对方式--合理化呈显著负相关(P<0.01或P<0.05)。提示采用成熟型应对方式的高校辅导员的主观幸福感较强。见表6。

表4 不同变量高校辅导员心理健康的差异比较(n=200)

表5 高校辅导员心理健康与常模的比较(x±s)

表6 高校辅导员主观幸福感与应对方式的相关性分析

2.8 高校辅导员主观幸福感与心理健康的相关性分析 在主观幸福感与心理健康的10个因子的相关性分析中,除了与偏执及焦虑2个因子负相关不显著外,与其余8个因子均呈显著负相关(P<0.01或P<0.05)。提示主观幸福感越强的辅导员心理健康状况越良好。见表7。

3 讨论

3.1 高校辅导员的主观幸福感现状分析 调查显示:高校辅导员主观幸福感处于中上水平,各组差异性并不明显,与相关研究结果较为一致[8];与常模比较,女性辅导员比男性辅导员的主观幸福感较强。这可能与辅导员工作的职业特质有关:女性辅导员更善于从工作中寻找到自身价值的实现,更适合从事辅导员工作[9];另外,近年来国家颁布了较多调动辅导员积极性的政策、法规[10],女性辅导员主观幸福感也随之上升。而男性辅导员对辅导员工作兴趣较低,政策、法规对其积极性调动不大,职业认知和职业认同感日益降低,因而出现主观幸福感降低的现象[11]。

表7 高校辅导员主观幸福感与心理健康的相关性分析

3.2 不同性别、学历、职称和工龄的高校辅导员的应对方式存在差异 调查显示,男性比女性更倾向于以自责方式进行应对,本科及以下学历的辅导员比硕士学历者更倾向于使用幻想和退避方式进行应对,助教比讲师以上职称的辅导员更倾向于使用退避方式进行应对,工龄5年以上的辅导员比5年以下者更倾向于使用合理化应对方式。可能的原因如下:第一,由于传统思想与社会偏见认为“坚忍”是一种美德,导致男性在遭受挫折后采用自我怀疑与自我谴责的心态来应对应激源[12]。第二,本科及以下学历的辅导员对事物认识的深刻性与处理问题方面的能力不足,当遭遇较大阻力时,容易以幻想和退避方式应对应激事件[13]。第三,助教职称的辅导员应变能力与解决问题能力均不足,因而容易产生以退避方式为主的应对方法[14]。而讲师以上职称的辅导员遇事会采取一种积极的应对方式[15]。第四,随着辅导员工龄的增长,学会善于用合理化这种混合型应对方式求得心理平衡,从而保护自己身心免受不利因素的影响[18]。

3.3 高校辅导员的心理健康状况存在差异 调查显示,不同性别的高校辅导员的心理健康比较差异具有统计学意义(P<0.05),男性辅导员得分均显著高于女辅导员,其原因可能是男性对辅导员的职业认知和职业认同感偏低,以及社会传统对其要求与压力较女性更大[17]。另外,还发现高校辅导员的心理健康各因子显著低于常模水平。

3.4 高校辅导员主观幸福感与应对方式和心理健康的相关性 本次研究表明,高校辅导员主观幸福感与应对方式及心理健康关系密切,采用成熟型应对方式的高校辅导员的主观幸福感较强,其心理健康状况越良好。经常采用不成熟型和混合型应对方式会降低辅导员的主观幸福感。

3.5 提升高校辅导员主观幸福感的对策 虽然此次调查结果显示辅导员总体的主观幸福感呈中上水平,但男性辅导员主观幸福感仍有很大的提升空间[18]。因此,研究者认为非常有必要提升高校辅导员尤其是男辅导员的主观幸福感,具体对策如下:第一,加强辅导员尤其是男性辅导员职业认知和职业认同感的教育,推进辅导员队伍专业化建设和职业化发展,使他们的专业知识和学术水平得到不断的提升[19];第二,建立辅导员的心理健康维护制度。建议高校建立专门的辅导员心理咨询中心,定期对辅导员进行心理辅导,帮助他们提升主观幸福感,维持心身健康[20];第三,建立良好的社会支持系统。一是高校要广泛宣传辅导员的重要作用;二是要在高校内部营造良好的氛围;三是要完善用人评价机制和激励机制,建立辅导员职业发展的良好运作模式[21]。

4 结论

高校应根据辅导员在性别、学历、职称和工龄上应对方式的差异,进行有针对性的帮助和教育,尽可能采用成熟型应对方式。应多关注男性辅导员的生活、工作状态以及心理健康。另外,采用成熟型应对方式的高校辅导员的主观幸福感较强,主观幸福感越强的辅导员心理健康状况越良好[22]。高校应该采取多种途径和措施积极提升他们的主观幸福感,让辅导员建立起职业自豪感,努力实现人身价值[23];正确面对工作和生活中的各种应激事件,尽量避免或减轻应激反应;当遭遇重大生活事件产生比较强烈的应激反应时,要及时求助心理咨询中心,将问题消灭在萌芽状态;在工作之余要多参加一些户外运动,排解心身压力,以维护高水平的心身健康。

[1] 严标宾,郑雪,邱林.主观幸福感研究综述[J].自然辩证法通讯,2004,22(2):10.

[2] 黄立清,邢占军.国外有关主观幸福感影响因素的研究[J].国外社会科学,2005,24(3):94-95.

[3] 李志,谢朝晖.国内主观幸福感研究文献评述[J].重庆大学学报(社会科学版),2006,12(4):5-7.

[4] 邢占军,张羽.社会支持与主观幸福感关系研究[J].社会科学研究,2007(6):15-20.

[5] 杨秀军,孔克群.主观幸福感与人格关系的研究[J].心理科学,2003,13(6):25.

[6] 蔡立斌.新时期辅导员队伍建设的意义与面临的挑战[J].学校党建与思想教育(高教版),2005(7):34.

[7] Kubany ES,Leisen MB,Kaplan AS,et al.Validation of a brief measure ofpost traumatic stress disorder:the distressing event questionnaire(DEQ)[J].Psychological Assessment,2000(12):197-209.

[8] 廖深基,张本钰,林斐.高校辅导员主观幸福感研究综述[J].海峡科学,2008(9):23-25.

[9] 凌霞,黄韫慧.高校辅导员幸福感与工作懈怠的关系研究[J].大家,2011,9(11):23-24.

[10]罗压莉,刘云波,刘衍玲.教师职业承诺及其与主观幸福感的相关研究[J].江西教育科研,2006(11):41-43.

[11]毛荆利,周末,巢传宣,等.高校教师主观幸福感的影响因素[J].国外社会科学,2007,13(3):7-9.

[12]罗军明.压力之下教师另类的生存状态[J].陕西教育,2006(12):12-13.

[13]林贵东.高校辅导员心理问题研究[J].绥化学院学报,2009,25(4):160-162.

[14]杨红卫.研究生兼助教工作中存在的问题及解决方案探讨[J].中国地质教育,2005,14(4):37-41.

[15]王祥,谷月娟.浅议优秀辅导员必须具备的素质[J].商场现代化,2009(25):19-22.

[16]杨伯成.正确处理突发事件是辅导员成熟的标志[J].北华航天工业学院学报,2008(6):53-55.

[17]李有发.社会归属感的嬗变及其相关问题初探[J].宁夏社会科学,2008,4(11):47-50.

[18]晓丹,孙欲晓.冲出自责的藩篱[J].中国营养保健,2010(10):68-69.

[19]覃柳云.高职院校辅导员职业认同浅析[J].辽宁农业职业技术学院学报,2010(4):62-64.

[20]张宏,王晶,彭洋.关于高校辅导员幸福观的思考[J].广西青年干部学院学报,2008(2):57-58.

[21]丁华.以人为本,完善结构;促进辅导员队伍的稳定、可持续发展[J].东华理工学院学报(社会科学版),2005,24(4):31-33.

[22]梅娇.高校辅导员心理健康问题成因及对策分析[J].西北医学教育,2007(3):473-476.

[23]姜炳坤,杨巍.怎样做好高校辅导员工作[J].文教资料,2006,5(2):16-17.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.29.093