京杭大运河阳谷段水闸管理方式探究

□张秀民 葛海洋 张平

京杭大运河阳谷段水闸管理方式探究

□张秀民 葛海洋 张平

京杭大运河阳谷段位于山东省阳谷县城东部,开凿于1289年,经张秋镇入境,北与聊城市东昌府区李海务段贯通,全长29.75公里,是会通河的关键性一段。会通河的开通使运河船只南往淮河驶向江南杭州,北通临清入卫河直达北京。至此,京杭运河全线贯通,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,成为纵贯南北的黄金通道。因为运河河道南高北低,落差较大,运河水量不足,为节制水源,调节水位,保证船只畅通和停泊,元世祖忽必烈下令在会通河段经过的阳谷县的张秋镇、阿城镇、七级镇分别设立了荆门上、下闸,阿城上、下闸,七级上、下闸。本文以《山东运河备览》为资料,拟对京杭大运河阳谷段6座水闸的建置背景、概况及管理方式进行探究分析,以便人们认识、了解古运河河闸的管理方式。

一、建置背景

从这幅清代运河流向示意图上,我们可以清楚地看到,南北近2000公里的清代大运河,由于地势悬殊,其水流流向也不尽相同。(图一)从北京至天津段,水流的方向是从北京流向天津;从天津至济宁南旺段,水流的方向是从济宁南旺流向天津;从南旺至镇江段,水流的方向是从天津流向镇江;从扬州至杭州段,水流方向是从杭州流向扬州。京杭大运河阳谷段位于天津至济宁南旺段,水流方向是从南向北。为了解决京杭大运河会通河阳谷段的水源问题,需要调节水位,在会通河阳谷段上修建了插板门水闸6座:“曰荆门上、荆门下;曰阿城上、阿城下;曰七级上、七级下”[1]。

图一 清代中国大运河水流流向示意图

二、建置概况

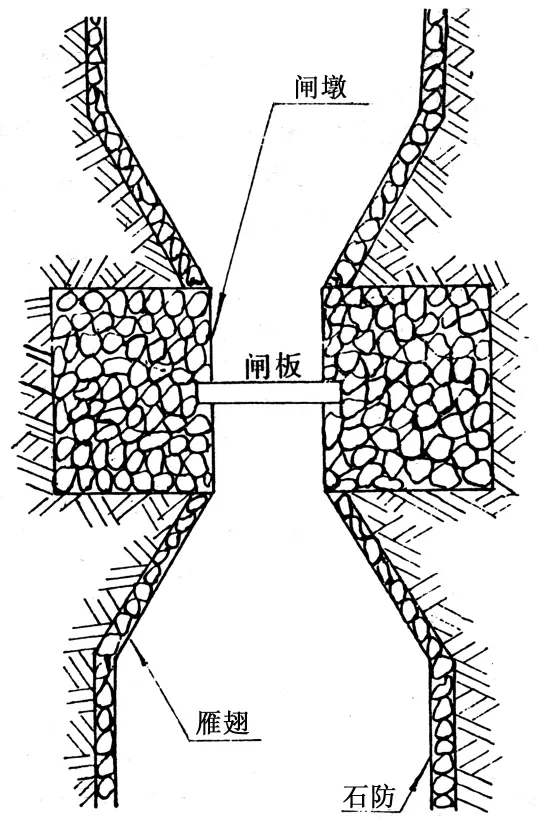

京杭大运河阳谷段的水闸,一般由闸墩、闸门、雁翅、闸板、基础、石防等几个部分组成(图二)。闸门一般为6.67米,闸墩长13.33米,宽 10米,高 3.33~4米。闸墩上、下游紧接10米的雁翅,分别呈一锐角向上、下游展开。雁翅的作用是使闸孔与正河之间从收缩至扩展有一个过渡,使水流线不至于紊乱,尽量减少破坏力。闸墩施工时,开挖深度几乎等于闸墩的高度,有的还要在基础下“错植巨粟,贯以长松,实以石灰”,上面铺砌大石。闸墩的衬砌也很讲究,石块与石块之间凿凹凸缝,犬牙相扣,缝隙填入白麻,再灌以灰浆,并用铁条、扒扣相互牵制。这一系列施工步骤表明,元代水闸建筑技术水平已相当高超。下面介绍一下阳谷六闸的概况:

图二 运河水闸构造示意图

(一)荆门上、下闸

荆门上闸,又名荆门南闸,即现张秋南闸,位于阳谷县张秋镇南上闸村西部。该闸始建于元成宗大德六年(1302年),正月二十三日兴工,六月二十九日完工。据《元史·河渠志》记载:“南闸南至寿张闸六十五里……北至北(下)闸二里半。 ”[2]又据《张秋志》记载:“荆门上闸,元大德六年(1302年)建,明永乐九年(1411年)重修。”[3]闸由青石垒砌而成,闸下有一月河绕行于闸旁。闸底南北长26米。金刚墙高度为6.25米。荆门上闸东侧的金刚墙南北长11.22米,荆门上闸西侧的金刚墙南北长9.5米。雁翅长度:东南雁翅总长38.49米,东北雁翅总长45.79米,西南雁翅总长32.87米,西北雁翅总长35.2米。闸槽宽28厘米,深23厘米。万年石坊总长7.18米。2013年7月,进行了保护性维修。现为全国重点保护单位。(图三)

图三 荆门上闸

荆门下闸,又名荆门北闸,即现张秋下闸,位于阳谷县张秋镇北。据《元史·河渠志》记载:“北闸南至荆门南闸二里半,大德三年(1299年),六月初一日兴工,至十月二十五日工毕,役夫三百一十名。”[4]又据《张秋志》记载:“荆门下闸,元大德三年(1299年)建,明永乐九年(1411年)重修。”[5]闸由青石垒砌而成,闸下也有一月河绕行于闸旁。闸底南北长24米。金刚墙高度为6.75米。荆门下闸东侧的金刚墙南北长9.5米,荆门下闸西侧的金刚墙南北长9.5米。雁翅长度:东南雁翅总长20.58米,东北雁翅总长30.96米,西南雁翅总长32.32米,西北雁翅总长34.22米。闸槽宽30厘米,深21厘米。万年石坊总长6.8米。2013年7月,进行了保护性维修。现为全国重点保护单位。(图四)

图四 荆门下闸

(二)阿城上、下闸

阿城上闸,又名阿城南闸,位于阳谷县阿城镇东南古运河之上,北至阿城下闸3里。据《元史·河渠志》记载:“南闸南至荆门北闸一十里,元成宗大德二年(1298年),正月二十五日兴工,十月一日工毕,夫匠四百四十六名。”[6]又据《张秋志》记载:“阿城上闸,元大德二年(1298年)建,永乐、隆庆中重修。”[7]闸由青石平铺错缝垒砌而成,闸制规模同七级上闸,闸下也有一月河绕行于闸旁。闸口宽6.5米。东侧的金刚墙南北长9.2米。雁翅长度:东南雁翅总长38米,东北雁翅总长33米,西南雁翅总长27米,西北雁翅总长35.2米。2013年7月,进行了保护性维修。现为全国重点保护单位。(图五)

图五 阿城上闸

阿城下闸,又名阿城北闸,位于阳谷县阿城镇东北古运河之上,北至七级上闸12里。据《元史·河渠志》记载:“该闸始建于元成宗大德三年(1299年)。三月五日兴工,七月二十八日工毕,夫匠四百四十一名。”[8]又据《张秋志》记载:“阿城下闸,南距阿城上闸二里,元大德三年(1299年)建,永乐九年(1411年)重修。”[9]闸由青石平铺错缝垒砌而成,闸制规模同七级上闸,闸下也有一月河绕行于闸旁。闸底南北长22米。金刚墙高度为6.75米,阿城下闸东侧的金刚墙南北长7.99米,阿城下闸西侧的金刚墙南北长8.07米。雁翅长度:东南雁翅总长19.06米,东北雁翅总长37.38米,西南雁翅总长30.03米,西北雁翅总长38.29米。闸槽宽29厘米、深24厘米。万年石坊总长6.85米。2013年7月,进行了保护性维修。现为全国重点保护单位。(图六)

图六 阿城下闸

(三)七级上、下闸

七级上闸,又名七级南闸,位于阳谷县七级镇上闸村西北角10米运河之上,北至七级下闸3里。据《元史·河渠志》记载:“该闸始建于元成宗元贞二年(1296年),正月二十日兴工,十月五日工毕,夫匠四百五十名。”[10]闸长33.33米,宽26.67米,两直身各长13.33米。两雁翅各斜长10米,高6.67米。又据《张秋志》记载:“七级上闸,南距阿城下闸十二里,元贞二年(1296年)建,永乐、成化间重修。”[11]闸由青石平铺错缝垒砌而成,闸旁有月河绕行。该闸设在七级镇古运河之上,是阳谷段运河六闸之一,因在七级镇上游,所以叫上闸,定时起闭,用来节制水流。

七级下闸,又名七级北闸,位于阳谷县七级镇中心古运河之上,原为七级北大桥,北至周家店闸12里。据《元史·河渠志》记载:“该闸始建于元成宗大德元年(1297年),五月一日兴工,十月六日工毕,夫匠四百四十三名。”[12]又据 《张秋志》记载:“七级下闸,元大德元年(1297 年)建,永乐、嘉靖间重修。 ”[13]闸由青石平铺错缝垒砌而成,闸制规模同七级上闸,闸下也有一月河绕行于闸旁。该闸设在七级镇古运河之上,是阳谷段运河六闸之一,又称七级北大桥,因在七级镇下游,所以叫下闸,定时起闭,用来节制水流。

三、管理方式

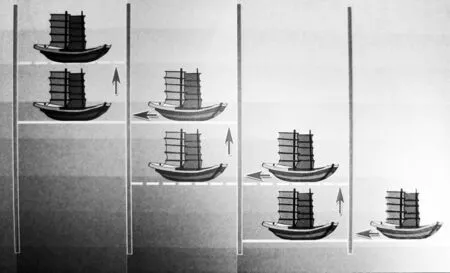

阳谷段运河因高低悬殊,整段河道全靠设闸控制水势,水闸起着调节器的作用。阳谷段运河上的跨河闸为复闸 (即二级闸)。两闸之间塘河作为大闸厢,通过上闸和下闸的递互启闭,调节运河水量和水位,实现了梯级化渠道通航。上、下两闸的启闭原则是:上启下闭,下启上闭。船只过闸时,该闸上、下游相邻的闸门都要关闭,通过令牌传递启闭指令。每次过闸时,船只结队编组,不准单只船随意航行,以减少启闭次数。但是进鲜船只则不受限制,可以自由通行。各种船只的过闸顺序又有一定的规则,行船顺序依次是漕船、贡船、官船、民船。阳谷段6座水闸就是通过上、下两闸的合理开启来调节控制水位,实现了梯级化通航。(图七)

阳谷段运河六闸的管理方式,如下所述:

(一)荆门上、下闸

图七 元代剥船梯航过闸法示意图

荆门上、下闸,闸官一名。荆门上、下两闸之塘河间距2.5里,为了保持两闸之间塘河水位的均衡,故两闸“上启下闭,下启上闭,务使船皆可出而水不大泄”是运河顺利通航的关键之处。如果闸上停滞很多船时,又不必拘泥于此定例,须两闸齐启板,则放船会更快;但船少之时,须一启一闭,决不可两闸齐启,致泄水势。上、下两闸板俱要下板20块,少则不足以蓄水矣。总之,要根据实际情况来控制闸板的启闭。

荆门上闸,其钥匙宜掌之于捕河厅。一启一闭,缴上闸钥匙,使领下闸钥匙,缴下闸钥匙,使领上闸钥匙。不得混行开放,以泄水势。荆门下闸的管理方式与荆门上闸相似,荆门下闸“亦宜设锁,其钥匙宜掌之于捕河厅。”与上闸一启一闭,庶乎蓄泄得宜,而水势长足矣。

(二)阿城上、下闸

阿城上、下闸,闸官一员。阿城上、下两闸塘河间距3里,其“上启下闭,下启上闭”的管理方式与荆门闸七级闸相同。一启一闭,递为开放,以蓄水势。

阿城上、下两闸在荆门闸之下,“两闸齐启齐闭,以致水势太泄……一启一闭,则水势有余,而粮运无阻矣。若上闸积船太多,亦宜上下两闸齐起放船,又不可执定一启一闭,反致船行迟滞也。”[14]

阿城上、下闸的锁钥管理方式亦如荆门闸,“缴上闸钥匙,则领下闸钥匙,缴下闸钥匙,则领上闸钥匙。”一启一闭,递为开放,以蓄水势,保证闸船顺利通航。

(三)七级上、下闸

七级上、下闸,闸官一名。七级塘河的管理方式跟荆门上、下闸,阿城上、下闸的管理方式相同,也是 “上启下闭,下启上闭”。但七级塘河仅有3里,而至周家店塘河则有12里。假如“两闸并启,既虑泄上源之水,而下启上闭,三里塘河又不足十二里之用”“则唯有并塘之法焉。七级放两塘,周家店始放一塘。若仍不足,七级放三塘,周家店始放一塘,再无不足之理,船愈多则水愈高,至船尽归下塘,而水仍留上塘,此法之至善者也。查七级塘河,可灌六七十只,两塘则有百余只,三塘则有两百只,即发会牌于周家店,令周家店启板放船,此一定不易之理也。若一塘灌二三十只,两塘止灌四五十只,而周家店即行启板,则水仍多泄矣。故七级必尽塘灌放,乃为得法也。”[15]如果上闸积船太多,为了方便快捷,亦宜上、下两闸齐启放船通行。

七级上、下两闸的锁钥管理方式亦如荆门闸、阿城闸:缴上闸钥匙,则领下闸钥匙;缴下闸钥匙,则领上闸钥匙。一启一闭,递为开放,以蓄水势,保证闸船顺流通行。

四、结语

综上所述,京杭大运河阳谷段6座水闸历经元、明、清三代,其高超的设计水平和科学的管理,不仅保证了运河顺利畅通,而且给后人留下了宝贵的物质财富,为我们研究古代闸坝建筑工艺和运河水闸工作原理提供了重要的实物资料。同时也为我们做好“南水北调”水利工程提供了重要的参考,其高超的设计水平及建造技术至今仍具有重要的借鉴意义。目前,荆门上、下两闸,阿城上、下两闸已于2013年7月进行了保护性修复、再建,为大运河申遗和保护历史文物做出了重要贡献。

[1](清)陆耀:《山东运河备览》卷第一,乾隆四十一年刻本。

[2][4][6][8][10][12](明)宋濂:《元史·河渠志》,中华书局,1976年。

[3][5][7][9][11][13](清)林梵(修)、马之骦(纂):《张秋志》,康熙九年刻本。

[14][15](清)陆耀:《山东运河备览》卷第六,清乾隆四十一年刻本。

(作者单位 聊城中国运河文化博物馆山 东省滕州市博物馆 聊城中国运河文化博物馆)

[责任编辑 秦秀林]