南黄海海域生储盖层特征及油气远景评价

徐剑春, 吴成平, 王 鑫, 吴 云

(中国国土资源航空物探遥感中心,北京 100083)

南黄海海域生储盖层特征及油气远景评价

徐剑春, 吴成平, 王 鑫, 吴 云

(中国国土资源航空物探遥感中心,北京 100083)

根据近年来新取得的资料,结合前人的研究成果,对南黄海海域的生储盖层特征进行了综合研究。古生界、中生界海相地层为南黄海海域的主力烃源岩,从构造运动和沉积发育情况分析,将南黄海海域的古生界、中生界海相地层生成油气的成藏过程划分为三叠纪印支运动前、侏罗纪—白垩纪、古近纪和新近纪4个阶段。通过对生储盖层的特征分析,说明南黄海古生界、中生界海相地层油气资源具有开发前景。在对南黄海盆地海相中生界、古生界烃源条件和后期保存条件研究的基础上,预测了盆地内海相油气资源的有利运聚区,为南黄海海域的油气勘探及研究工作提供了依据,对我国新的海上油气开发及部署作出了贡献。

烃源岩; 储层; 盖层; 远景评价

0 引言

南黄海海域的油气勘探工作开始于1958年的全国海洋普查工作,先后有中国科学院海洋研究所、海洋地质调查局、原地质矿产部第五物探大队及航测大队等单位先后开展了地球物理调查工作,采集了大量的重力、海磁、航磁及地震等地球物理数据,揭露出新生界、中生界及古生界3套生储油层系,其中5口井有油气显示,常6-1-1A井在古近系获得低产原油[1]。20世纪60年代以后,韩国在南黄海群山盆地钻5口探井,揭露了第三系及白垩系红层和少量下白垩统灰岩。近年来,中国海洋石油有限公司、青岛海洋地质研究所及中国国土资源航空物探遥感中心又对南黄海海域开展了新一轮的调查研究工作,被搁置多年的南黄海油气调查工作再次受到国内外勘探界的关注[2-3]。本文以最近几年取得的资料和认识为基础,结合前人的研究成果,对南黄海海域的生储盖层特征作了详尽的综合分析与研究,并据此预测了盆地内海相油气资源的有利运聚区,为下一步南黄海海域油气勘探研究提供参考和依据。

1 区域地质概况

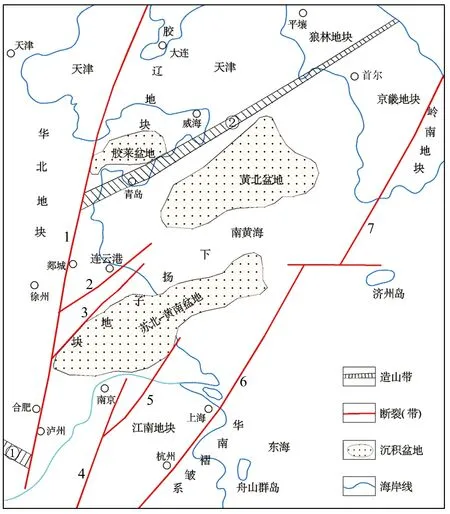

南黄海海域位于华南板块扬子陆块的东北部——下扬子地块及其海区延伸部分,面积约为28万km2[4],包括中部隆起、南黄海盆地南部坳陷和勿南沙隆起[5],西侧和北侧分别以郯庐断裂带和苏胶—千里岩—临津造山带与中朝板块的华北地块、胶辽地块、朝鲜狼林地块毗邻,南侧和东南侧分别为江南地块和南华褶皱系及其海区延伸部分,东北侧为朝鲜半岛的京畿地块(图1)[6-7]。从地球动力学角度看,该区处于古亚洲构造域与西太平洋构造域的叠加部位,该区构造演化可概括为前震旦纪、震旦纪至志留纪、泥盆纪至中三叠世、晚三叠世至第四纪4个阶段[8-10]。

根据钻井资料及周边地层出露等资料,南黄海海域地层发育齐全,自老至新包括中元古界、新元古界、古生界、中生界和新生界等几乎所有时代的地层。下扬子地块基底主要由前震旦系组成。震旦系—三叠系组成下扬子地区的主要盖层,该地层在南黄海海域广泛隐伏发育。

侏罗系与白垩系属于典型的陆相碎屑岩沉积,其显著特点是岩性、厚度在平面上急剧变化,并发育大量的火山岩和火山碎屑岩,厚度0~2 799 m。

①.秦岭—大别造山带; ②.苏胶—千里岩—临津造山带; 1.郯庐断裂(带); 2.连云港—沭阳断裂; 3.淮阴—响水断裂; 4.屯溪—安远断裂; 5.江南断裂; 6.绍兴—鹰潭断裂(带); 7.岭南断裂(带)

图1区域构造简图[6-7]

Fig.1Regionalstructuremap[6-7]

新生界在研究区广泛发育,是一套以陆相碎屑岩为主的沉积建造,也是区域油气勘探的主要目的层,但厚度变化较大。其中古近系仍属于内陆河湖盆地沉积,杂色碎屑岩为主,局部伴有基性岩喷发和侵入,不整合在白垩系及早白垩世地层之上,厚度0~3 975 m。该系属于区域油气勘探的主要目的层和已知油气田的主要生油层和产油层。

2 烃源岩特征

根据海域钻井结合陆区油气开采等资料,南黄海海域烃源岩主要包括上古生界—三叠系烃源岩和上白垩统—古近系烃源岩。

2.1 上古生界—三叠系烃源岩

地震资料表明,南黄海海域自加里东期以来经历持续沉降及多期演化,形成了6个上古生界—三叠系生烃叠置区[11-12]。

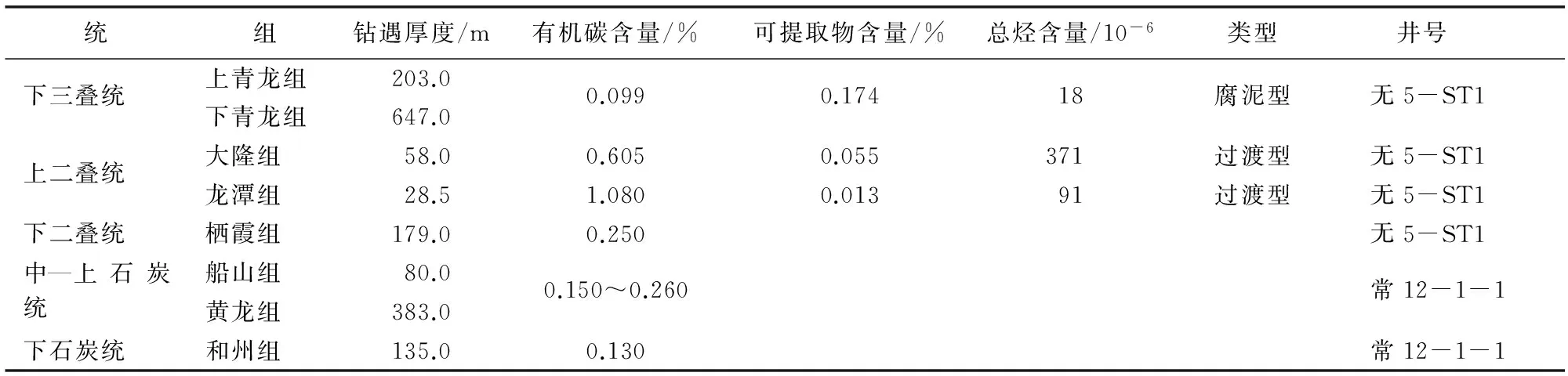

南黄海海域钻井揭露的上古生界—三叠系有下三叠统的上、下青龙组,上二叠统大隆组、龙潭组,下二叠统栖霞组和中—上石炭统黄龙组、船山组,由于有关生油层的资料少,研究程度低,经与邻近陆区资料比较,认为寒武系—奥陶系、石炭系、二叠系和下三叠统具备较好的生油、生气条件(表1)。

表1 南黄海海域上古生界—三叠系地层有机质含量[13]

寒武系—奥陶系在海区尚未钻遇,但根据邻区资料,以海相碳酸盐岩沉积为主,烃源岩质量较好,尤其是下寒武统,属中—好烃源岩。石炭系—二叠系以滨海沼泽含煤碎屑岩和浅海碳酸盐岩沉积为主,钻井资料也揭示了上古生界的存在,且具有一定的生烃潜力。常12-1-1A井揭示石炭系以灰岩为主,有机碳丰度为0.13%~0.26%,属中—好烃源岩; 在中石炭统黄龙组及上石炭统船山组中见油浸和胶质沥青,说明石炭系在地史演化过程中曾形成过油藏,后因改造散失留下了油浸、沥青痕迹,或该套灰岩作为烃源岩油气已排出。二叠系下统栖霞组以灰岩为主,有机碳含量为0.25%; 上统龙潭组为石英砂岩夹煤层和石灰岩,有机碳含量为1.08%; 大隆组为砂岩,有机碳含量为0.605%; 氯仿沥青“A”含量为0.013%~0.055%,总烃含量为91×10-6~371×10-6,为中—好烃源岩。

下三叠统青龙组主要由暗色泥岩和碳酸盐岩组成,其中灰岩是主体,烃源岩以腐泥型为主。有机碳含量为0.099%,氯仿沥青“A”含量为0.174%,总烃含量为18×10-6,属中等烃源岩。南黄海海域古生界—三叠系地层层序及其沉积环境与苏北及其邻区相似,烃源岩具备较好的转化和保存条件[14]。

2.2 上白垩统—古近系烃源岩

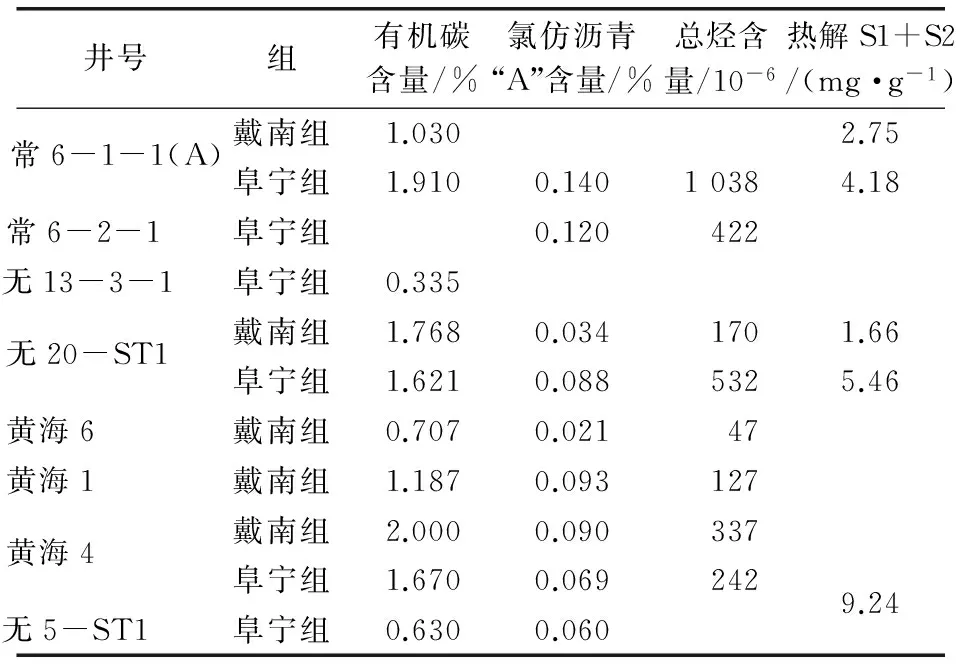

上白垩统—古近系烃源岩包括泰州组、阜宁组、戴南组和三垛组,以阜宁组与戴南组为主(表2)。

表2 新生界地层有机质含量[12]

泰州组在测区内已钻遇的是边缘相砾岩,据地震地层学分析,推测在坳陷内会有暗色泥岩存在,常24-1-1井在钻井过程中,自2 358 m开始钻遇多层气测异常,全烃高达6.0%,泥浆比重由1.14加大到1.40,测井解释认为是水层含气。

阜宁组有多个钻井钻遇,为一套半深湖相沉积,暗色泥岩占有很大比例,未钻遇该层的凹陷根据地震剖面分析也有阜宁组及其暗色泥岩存在,其中黄南北部坳陷的暗色泥岩连续厚度大且比较纯净,砂质泥岩仅占暗色泥岩的4.2%,而在其他坳陷或凹陷地区,暗色泥岩连续厚度不如黄南北部坳陷,砂质泥岩在暗色泥岩中所占的比例大,如东南一号凹陷的无20-ST1井,阜四段暗色泥岩中砂质泥岩占28.6%。

戴南组已在黄南北部坳陷和黄南中部坳陷中钻遇,主要是河流相、湖相和沼泽相沉积,暗色泥岩比较发育,暗色泥岩厚度在戴南组中所占的比例为55%~71%,经地球化学分析,一部分暗色泥岩已达到生油岩标准。

三垛组亦在黄南北部坳陷和黄南中部坳陷中钻遇,为浅湖相沉积,泥岩呈灰色、深灰色,其厚度在三垛组中所占比例一般为10%~26%,在黄南北部坳陷可达43.3%。

总体而言,研究区内大部分钻井都揭示了上白垩统—古近系烃源岩的存在,而且厚度较大(最大值为1 290 m),分布范围较广。在相邻的苏北盆地,上白垩统—古近系烃源岩以暗色湖相泥岩为主,局部地区夹油页岩、碳酸盐岩和灰岩。测区内有机质丰度高,从表2可以看出古近系有机碳含量为0.335%~2.000%,绝大部分都超过了0.5%,通过与我国陆相第三系生油层评价标准对比,可知新生界阜宁组和戴南组的有机碳含量已经达到了一般—好的生油层范畴; 研究区内氯仿沥青“A”的含量为0.021%~0.140%; 总烃含量最高值达到了1 038×10-6。

3 储层特征

钻探证实,南黄海海域古生界、中生界和新生界发育大量有利油气储集的层系,按岩性可分为碎屑岩、碳酸盐岩和火山岩3大类。

3.1 碎屑岩储层

南黄海海域在晚古生代为陆表海环境,海平面下降期间,陆相碎屑沉积发育,河流深入台地,河道砂体和滨岸砂体发育,这些砂体均是良好的储集层。二叠系上统龙潭组属于滨—浅海相沉积,岩性为灰色石英砂岩,孔隙度2.41%~9.11%,渗透率0.62×10-3~7.65×10-3μm2,是古生界主要的碎屑岩储层。江苏伏中山煤矿、东风煤矿、安徽新田等地在龙潭组见油流现象,充分证实了龙潭组为一区域性碎屑岩储层。

侏罗系—白垩系属于陆相碎屑-火山碎屑岩沉积,含有大量的砂岩层系,且厚度较大,孔隙度为12%~25%,渗透率为12×10-3~200×10-3μm2,具有良好的储集性。

新生界古近系各层组与新近系盐城群均发育有良好的砂岩储集层,沉积相以河流相、湖相为主,水下扇、冲积扇、三角洲等砂体比较发育。其孔隙度一般为17.8%~28.0%,最高可达35%,渗透率为0.7×10-3~38.0×10-3μm2,最高达254×10-3μm2(戴南组); 常6-1-1(A)井在泰州组、阜宁二、三段和戴南组底部的砂岩中见油流(2.4 t/d)或见含油砂岩,说明古近系各层组砂岩具有良好的储集性能。按照地层层序和储集特征等,可将新生界储层自下而上划分为4套。

(1)阜宁组。①阜三、四段沉积相以浅湖相为主,砂岩较发育,是区内重要的储集层之一。阜三段储集层已在常6-1-1(A)井获得油流。②通过地震勘探预测黄南南一凹陷水下扇和三角洲发育,砂体规模较大,有一定厚度,且与生油凹陷相连,应为良好的储集砂体。

(2)戴南组主要为河流相、湖相和沼泽相沉积,砂岩较发育,是南黄海海域的重要含油(气)层段。据钻井资料统计,该组砂岩占地层厚度的29%~45%,单层厚度最大值为34 m,一般为5~8 m,以粉细砂岩为主。据常6-1-1(A)井岩心分析,孔隙度为17.8%,最高27%,渗透率为38×10-3μm2,最高达254×10-3μm2。该组底部已在钻井中见到含油砂岩。

(3)三垛组分布范围广,下部砂岩发育,主要为浅湖相沉积。据钻井资料统计,砂砾岩的厚度占地层厚度的35%~37%,单层厚度最大可达75 m,一般为5~10 m,以中粗砂岩为主。据常6-1-1(A)井资料分析,砂岩孔隙度为22%,最高30%,渗透率为13×10-3μm2,最大达101×10-3μm2。

(4)上盐城组和下盐城组砂岩十分发育,分布极为广泛,为网状河流—蛇曲河流相沉积。据统计,下盐城组的砂砾岩占地层厚度的62%~79%,砂砾岩多呈块状,岩性较疏松,物性较好; 上盐城组的砂岩占地层厚度的32%~53%,以中粗砂岩为主,岩性疏松,物性好。

3.2 碳酸盐岩储层

陆区和海域钻探揭示,碳酸盐岩储层主要发育于古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系和三叠系下统等海相地层。该区古生界海相碳酸盐岩储层原生孔隙小,渗透率低,而次生裂隙、溶洞相当发育。该区58.4%的碳酸盐岩孔隙度小于1%,95.5%的碳酸盐岩渗透率小于1×10-3μm2,而次生裂隙、溶洞的发育改善了岩石的孔渗性,可使原低孔、低渗的碳酸盐岩转化为较强储集能力的碳酸盐岩[15]。如黄桥地区根据测井资料计算,N12井P2—C2+3的碳酸盐岩裂缝孔隙度为2%~3%,但裂缝孔隙度相当于10%~24%原生孔隙度的储集能力。而N12井有重要的气显示。由此说明,古生界发育的碳酸盐岩地层虽然原生孔隙度小,渗透率低,但其经过多期地质运动改造后,该套地层隆升,经淋滤和剥蚀,储层物性改善,具有形成工业性油气藏的潜力。

3.3 火山岩储层

火山岩储层是近年来找油的重要目的层,已取得了重大突破,日益引起石油勘探工作者的重视。该区曾发生过多期火山喷发活动,形成了规模不一、分布较广的火山岩系,尤其是晚侏罗世—早白垩世的火山活动尤为强烈。因此,火山岩与火山碎屑岩也应是该区重要的储层。

4 盖层特征

钻探和地震勘探资料表明,南黄海海域主要发育以下3套盖层。

第一套为古生界上二叠统龙潭组的含煤岩系泥岩层。二叠纪,发育三角洲、湖泊沼泽及河流相沉积,其中湖沼相泥岩厚度大,分布较广,且泥岩连续性好,可作为古生界区域性盖层。据钻井资料,泥岩总厚度达近百米,黄桥二氧化碳气藏被封盖于龙潭组泥岩之下。但该套地层经历了多期构造运动,后期发育的断层对其封盖性有很大的影响。

第二套为古近系泥岩层。该套地层沉积环境以湖泊为主,泥岩层厚度较大,但仅在中生代、新生代坳陷内发育,为局部盖层。这些局部盖层主要包括阜宁组三、四段,戴南组中上部地层以及三垛组二段。钻井资料表明,在泰州组、阜宁组及戴南组均见过油气显示,但未发现大的油气藏,显示这几组泥岩层对油气具有封闭能力,但后期断层作用对其封盖性又产生了一定的影响。

第三套为新近系泥岩层。中新世以来全区进入区域沉降阶段,发育河泛平原和海陆交互相沉积,新近系泥质岩厚度一般为500~2 000 m,最大厚度为2 500 m,覆盖全区,为该区较好的区域性盖层。该套盖层未遭受大的构造变动,断层不发育,封盖性较好。

综上所述,南黄海地区可作为盖层的泥岩层十分发育,但因经历多期构造运动改造,断层的封堵性成为盖层是否能形成有效封盖的重要因素。

5 成藏基本组合类型及油气远景评价

生、储、盖是油气藏形成的3个基本要素,能否形成油气藏,关键在于是否具有三者完好的组合。

该区多组烃源岩和多套盖层与众多的储集层组成了下列主要含油气生储盖组合或含油气系统。

(1)下部组合: 古生界多层灰岩、暗色泥岩及煤层作为油源层,古生界多层裂缝型碳酸盐岩、砂岩为储集层,上二叠统龙潭组含煤岩系泥岩层为盖层。

(2)中部组合: 下三叠统碳酸盐岩和暗色泥岩作为油源层,侏罗系—白垩系砂岩、火山岩作为储集层,上白垩统泰州组泥岩层以及古近系阜宁组底部泥岩层作为盖层。

(3)上部组合: 古近系阜宁组、戴南组、三垛组多层暗色泥岩作为油源层,古近系阜宁组、戴南组、三垛组以及新近系盐城组等多层砂岩作为储集层,古近系阜宁组、戴南组、三垛组多层泥岩以及新近系广泛发育的泥质岩作为盖层。如戴南组底部河流相砂岩体,直接覆盖在阜宁组生油层系上,其上又被一套厚度为几百米的戴南组河沼相的碳质泥岩层覆盖,组成了测区内最完整的生储盖组合。

除此之外,受断层的控制,下部烃源岩形成的油气可沿张性断裂运移至上部砂岩进行储集,形成所谓的“古生新储”油气藏; 上部烃源岩形成的油气可在紧邻的断层旁侧潜山储集层中富集,形成所谓的“新生古储”油气藏; 对于裂缝型碳酸盐岩,本身是烃源岩,同时又是储集层,如果其上为泥岩层,则可能形成“自生自储”油气藏。

局部构造是油气富集的场所,是油气能否成藏的关键因素。该区构造变动以断裂活动为主,断裂活动具有多期性,加之断裂伴生褶皱以及岩浆活动,导致该区局部构造比较发育,因此,不仅增加了油气勘探的希望,同时增加了油气勘探的难度。目前,已发现的局部构造类型主要有断层封闭的断块构造,挤压作用形成的背斜构造,断裂牵引作用伴生的断鼻构造,与火成岩有关的局部构造,构造运动引起的地层不整合和沉积相变引起的岩性圈闭构造。

位于南黄海海域西部盐城凹陷的朱家墩气田是下扬子地区典型的“晚期生烃,晚期成藏”实例。该气田属于高成熟腐殖型天然气,气源来自下伏古生界烃源岩,储集于第三系,属“古生新储”气藏。钻井资料显示,南黄海海域的古、中生界和新生界多套地层有不同程度的油气显示。早期勘探失败的原因是多方面的,或缺乏有效盖层,或断层封闭不落实,或构造圈闭不落实。

6 结论

研究表明,古生界、中生界海相地层为南黄海海域的主力烃源岩。从构造运动和沉积发育情况分析,大体可将南黄海海域的古生界、中生界海相地层生成油气的成藏过程划分为4个阶段。

第一个阶段为三叠纪印支运动前,这一时期油气主要来自下古生界的烃源岩,以石炭系—二叠系为主要储集层,该时期形成的油气藏称为早期原生油气藏。

第二个阶段为侏罗纪—白垩纪,此时期黄海南部地区开始断陷,在坳陷内沉积侏罗系—白垩系,由于沉积增厚的加熟作用,在坳陷区下伏石炭系—三叠系烃源岩开始进入生油高峰,同时坳陷区内古生界、中生界地层发育一系列正断层,导致早期原生油气藏被破坏,油气可沿断层向上运移至侏罗系—白垩系,但白垩纪末,侏罗系—白垩系有一定的剥蚀,对油气保存不利; 而隆起区为较稳定的台地,古生界、中生界继续抬升遭受剥蚀,对早期原生油气藏也有一定的破坏作用,而其热演化进程趋缓。总体上此时期的油气保存条件较差。

第三个阶段为古近纪,此时期在坳陷内继续沉降,沉积古近系,其中阜宁组泥岩层具有较好的封盖性,可对侏罗系—白垩系形成有效封盖,捕获古生界、中古生界在此时期生成的油气。渐新世末的三垛运动使坳陷内古近系、中生界地层发生不同规模的掀斜,对中生界、新生界构造的最终格局和坳陷内油气的晚期运移、成藏等均具有决定性作用。

第四阶段为新近纪,渐新世后随区域沉降,全区沉积中新统—全新世地层,形成区域性盖层,在坳陷区由于该套盖层形成较晚,渐新世末三垛运动后,掀斜的古近系经历了强烈的剥蚀夷平,该套盖层在坳陷区对于油气的晚期成藏意义不大; 而在隆起区由于上覆地层的加厚,古生界、中生界未成熟的烃源岩再次进入生油阶段,形成新的油气藏。

[1] 汪龙文.南黄海的基本地质构造特征和油气远景[J].海洋地质与第四纪地质,1989,9(3):41-50.

[2] 冯志强,姚永坚,曾祥辉,等.对黄海中、古生界地质构造及油气远景的新认识[J].中国海上油气(地质),2002,16(6):367-373.

[3] 栾锡武.世界油气资源现状与未来发展方向[J].中国地质调查,2016,3(2):1-9.

[4] 姚永坚,冯志强,郝天珧,等.对南黄海盆地构造层特征及含油气性的新认识[J].地学前缘,2008,15(6):232-240.

[5] 蔡乾忠.黄海含油气盆地区域地质与大地构造环境[J].海洋地质动态,2002,18(11):8-12.

[6] 程裕淇.中国区域地质概论[M].北京:地质出版社,1994:264.

[7] 任纪舜.中国及邻区大地构造图(1∶5 000 000)[M].北京:地质出版社,1999:154.

[8] 赵伟,韩文明,胡滨.东非裂谷Tanganyika地堑石油地质特征和勘探潜力分析[J].中国地质调查,2016,3(1):14-19.

[9] 王金渝,周荔青,郭念发,等.苏浙皖石油天然气地质[M].北京:石油工业出版社,2000:139-144.

[10] 张日华,信广林,刘希林,等.济阳拗陷滨海地区中生界油气研究与评价[J].山东国土资源,1994,10(1):32-39.

[11] 赖万忠.黄海海域沉积盆地与油气[J].海洋地质动态,2002,18(11):13-16,2.

[12] 戴春山,李刚.黄海海域前第三系及油气勘探[J].海洋地质动态,2002,18(11):21-22.

[13] 翟光明.中国石油地质志[M].北京:石油工业出版社,1995:168-186.

[14] 李刚,陈建文,肖国林,等.南黄海海域的海相中—古生界油气远景[J].海洋地质动态,2003,19(8):12-16,57-58.

[15] 郭念发,俞凯.下扬子地区海相储集岩特征及含油气性[J].勘探家,1998,3(4):21-26.

Characteristicsofsource-reservoir-caprockandhydrocarbonprospectevaluationintheSouthYellowSea

XU Jianchun, WU Chengping, WANG Xin, WU Yun

(ChinaAeroGeophysicalSurveyandRemoteSensingCenterforLandandResources,Beijing100083 ,China)

According to new data and previous research results in recent years, the characteristics of reservoir and caprock of the South Yellow Sea were comprehensively investigated. Ancient marine Mesozoic strata were chosen as the main hydrocarbon source rocks. Based on the tectonic movement and sedimentary development analysis, the hydrocarbon accumulation in marine Mesozoic strata of South Yellow Sea is divided into four stages: stages before Triassic indosinian movement, Jurassic-Cretaceous, Paleogene and Neogene. This paper shows that ancient marine Mesozoic strata in the South Yellow Sea have the prospect of hydrocarbon development, through the analysis of the characteristics of the reservoir. The favorable marine oil and gas resources accumulation were forecasted based on the study of the hydrocarbon source and preservation condition in later period. This study provides the basis for oil and gas exploration and makes contribution to the deployment of new offshore oil and gas in China.

hydrocarbon source rock; reservoir; cap rock; prospect evaluation

10.19388/j.zgdzdc.2017.05.09

徐剑春,吴成平,王鑫,等.南黄海海域生储盖层特征及油气远景评价[J].中国地质调查,2017,4(5): 60-65.

TE122

A

2095-8706(2017)05-0060-06

2016-12-14;

2017-05-31。

徐剑春(1981—),男,工程师,主要从事航空物探数据处理、重磁解释工作。Email: 83828995@qq.com。

(责任编辑常艳)

——以塔东古城地区为例