走出“自动思维”虚构的思想困境

方龙山 王习胜

(1 安徽卫生健康职业学院,安徽 池州 247000)

(2 安徽师范大学,安徽 芜湖 241000)

走出“自动思维”虚构的思想困境

方龙山1王习胜2

(1 安徽卫生健康职业学院,安徽 池州 247000)

(2 安徽师范大学,安徽 芜湖 241000)

自动思维的主要问题或者是过度简单化事实、或者是将问题严重化、或者是扭曲可能性、或者是盲目预测等,其实质是形而上学两极性思维。思想政治教育视阈下的思想咨商欲使大学生走出“自动思维”虚构的思想困境,不仅要培养大学生认知事件的能力,而且要培养他们反思观念的能力。在此基础上,进而培养他们强烈的社会责任感、勇于担当的意识和能力。只有这样,才能使他们突破“小我”的藩篱,在服务社会、奉献社会的过程中真正做到“去苦解惑”,实现自己的人生价值。

自动思维;认知事件;反思观念;社会责任感

上个世纪80年代,国际哲学界兴起了“哲学实践”运动。美国、加拿大、德国等学者在汲取苏格拉底方法精髓的基础上,总结出多种哲学咨询的方法和技术。以此为基础,安徽师范大学王习胜教授提出了“思想咨商”这一新概念并概括出思想咨商的“七步法”[1]。本文从培养大学生认知事件能力、反思观念能力以及历史担当等方面就思想咨商过程中如何使大学生走出 “自动思维”虚构的思想困境谈几点个人看法,以期更好地实现思想咨商以“消解思想症结,去除精神痛苦”为要旨的人文关怀。

1 培养大学生认知事件的能力

在思想咨商过程中,有些大学生不仅将所有相干或不相干的事件都陈述出来,而且将自己的烦恼、痛苦等情绪进行不由自主地归因,从而使自己进入认知的“死胡同”。因此,要使大学生走出“自动思维”虚构的思想困境,首先必须培养他们认知事件的能力。

1.1 以辩证思维扬弃非此即彼的形而上学“两极性”思维

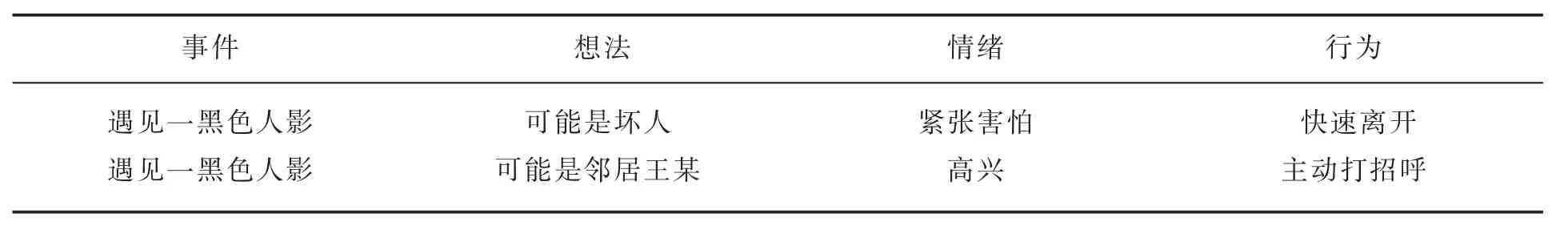

1.1.1 认知歪曲的自动思维是形而上学两极性思维 自动思维是一种让人们迅速采取行动或迅速作出判断的思维。在通常情况下,我们意识不到它的存在。例如,当人们遇见一黑色人影,有人可能会因为紧张害怕而快速离开,有人可能会以为是熟人而上前主动打招呼。在此,事件——内心反应(对这一事件的看法、解释和评价)——后果(情绪及行为)这个过程是迅速完成的。自动思维相当于“内心反应”这个阶段。根据上述例证,对比如表1。

表1 自动思维对比

可见,人们对相同或类似事件往往产生不同的内心反应,进而产生不同的情绪及行为。健康正常的人无不具有自动思维,但是,过于陷入负面情绪而不能自拔的人,自动思维往往是歪曲、极端、不正确的。例如:

“为什么老天对我这么不公平?”

“我是世界上最不幸的人。”

“我是一个失败者,所有的人都看不起我。”

……

上述认知歪曲的自动思维是认知过程的错误与无效,其实质是非此即彼、非好即坏的形而上学“两极性”思维。

1.1.2 未经辩证思维训练者均具有形而上学两极性思维的天性

形而上学思维方式是人类认识发展过程的必经阶段。欧洲15世纪下半叶,生产力和科学的进步,使人们习惯于用力学的观点解释一切自然现象,注重分析事物局部和静止状态,忽略事物的整体和过程。这种方法被培根和洛克移植到哲学以后,就形成了形而上学思维方式。关于人类形而上学两极性思维的天性,黑格尔指出:“……这种形而上学只有就哲学史来说才可以说是某种过去了的东西;就其本身来说,即单纯用抽象理智的观点去把握理性的对象,却仍然一般地总是出现的。”[2]可见,未经辩证思维训练者均具有形而上学两极性思维的天性。

1.1.3 辩证思维对自动思维的矫正 一方面,辩证思维能克服自动思维的主观片面性。在通常情况下,我们不能对当时的自动思维进行有效检视而使之具有很强的主观片面性。同时,自动思维的形成,在很大程度上与过去的生活经验有关,而经验未必具有普遍必然性。不具有普遍必然性的东西至多只是一个偶然的存在,所以,经验在很多时候只是“我们的”经验、只是我们所认知的“经验”。 可见,自动思维有把主观当做客观、把偶然当做必然、把主观思想当做事物自身的倾向。

另一方面,辩证思维能克服自动思维非此即彼的“两极性”思维。 在辩证思维看来,在“是”“非”这两个极点之间,还存在很多其他实然状态。但是,在“两极性”思维看来,这些实然状态都是不合理的、不应该存在的东西。形而上学“两极性”思维,“就是把自己所遭遇的一切,去抱怨别人,归咎环境的不利,或向别的地方推卸责任。这也就是不自由的观点,同时就是不满足的源泉。”[2]这种“两极性”思维没有看到,人本身也是环境的一部分并且正在创造环境。而这也正是马里诺夫所推崇的“自己发生变化,环境便随即改变”[3]的深刻思想。

1.2 如何培养大学生的辩证思维

1.2.1 正视、认知并接受现实 美国学者马里诺夫曾说,如果你走在大街上,突然看到这样的场景:要么是向你讨钱的乞丐,要么是手牵手的同性恋,要么是一个蓝头发的年轻人身上刺有几处纹身。尽管这些人不会给你带来什么危险,但他们可能让你感到不舒服,因为他们的行为和你的财产、性爱和时尚的观念相冲突。处理此类问题有三种办法:第一,消灭他们,但这样做可能涉嫌违法犯罪,会带来更多的痛苦和麻烦;第二,说服他们,让他们和你的观念保持一致,但你可能会遭到拒绝;第三,自我检讨,想一想,为什么我不能改变自己的观念进而忍耐并接受他们[1]?正视现实,一方面要求我们不能仅凭个人的主观愿望预设未来、评判客体,另一方面还要求我们要以积极的心态面对现实,不逃避,不抱怨。认知现实,首先要将我们所认知的现实与客观现实本身区别开来。但是,人们却常常“这样就天真地建造一种纯粹的、空虚的幻象,而以为这是真实的历史事实。”[4]其次,认知现实要反思情感、情绪等非理性因素对认知的干扰。最后,认知现实要认知自身、反省自身。要始终认识到自己也是现实的一部分。至于接受现实,从终极的意义上来说,人类不得不接受现实。因为人类自身也是被自然界创造出来的。接受现实不是消极等待,而是应该根据现实积极而为,并且在这一过程中改变自己。

1.2.2 培养历史思维 有同学认为,共产主义是按需分配,这种社会好是好,就是不知道什么时候能够实现。如果永远不能实现,那与宗教说的天堂有什么区别[1]?在形而上学“两极性”思维来看,共产主义是永远都无法实现的彼岸世界。因为它把共产主义看成是一个非历史的东西而忽视了其产生和发展的历史过程。在辩证思维看来,共产主义是对现存社会、对资本主义社会的扬弃。因此,我们只有在人类社会历史发展的进程中才能认知共产主义、才能信仰共产主义。否则,“共产主义,我信但我真的不懂”只不过是一句自欺欺人的空话。 怀特海指出:“不能把存在(不管就它的何种意义来说)从‘过程’中抽象出来。‘过程’和‘存在’这两个概念是互为前提的。……关于过程的‘点’这个概念是谬误的。在这里,‘点’这个概念意味着可以将过程分析为本身没有过程的最后实在的结构。”[5]由于缺乏历史思维,我们常常将共产主义理解成这个“点”,理解成本身没有过程的 “最后实在的结构”。这种思维,不仅不能正确认识共产主义社会,而且总是幻想共产主义突然会在某一天成为现实。

1.2.3 尊重“常识、常理、常情” 常识、常理、常情是社会普遍认同的经验、道理和感情,我们的认识是否为社会所认同,都有一个接受社会实践检验的过程。所以,一个人对常识、常理、常情的认识可能与其他人不同,但这种不同只是局部的、暂时的。作为社会动物的人,必须遵守社会的基本规则。由于生活基本规则是常识、常理、常情的核心组成部分,所以,生活在社会中的人,对最基本的常识、常理、常情的认识应该基本一致。当我们对常识、常理、常情的认识与其他人不同的时候,我们应该以与其他人的认识相同的部分为基础来解决分歧。首先求同存异,进而以同容异,最后以同化异。中国哲学的传统不是停留在不稳定的对立之上,而是更进一步,“找到包含对立、超越对立、制约对立、代表对立的和谐,也就是在一、二之后找到三,以作为第一原则,这大概便是中国人的智慧所在。”[6]

2 培养大学生反思观念的能力

思想咨商过程中,有些大学生不仅对事件的认知有误,而且强化自己所固有的观念或信念,使自己进入观念的“死胡同”。因此,要使大学生走出“自动思维”虚构的思想困境,必须培养他们反思观念的能力。

2.1 反思观念及其前提

在思想咨商过程中,不仅要反思观念本身,而且要反思观念的前提。只有这样,我们才能更好地理解自己或别人的情绪。在现实生活中,我们很多朴素的观念既经不起常理的拷问,更经不起科学验证。但是,我们的情绪常常为这些朴素的观念所支配。欲摆脱此类观念的支配,必须反思其前提或基础。“旧形而上学的思想并不是自由的思想。因为旧形而上学漫不经心地未经思想考验便接受其范畴,把它们当作先在的或先天的前提。”[2]通常,我们总认为是一件事情引发了我们的某种情绪,但是,在很多情况下是我们的观念决定了我们的情绪。因此,要理解自己或别人的情绪,要认清情绪所包含的意义,必须分析影响这些情绪的观念及其前提。

2.2 反思观念的应用

从历史到现实,观念误用常常发生。例如,关于“精神”这一观念,就出现了很多误用。海德格尔认为,不能将“精神”曲解为“智能”。“将精神曲解为智能,这是决定性的误解。……纯粹的才智是精神的假象并且掩盖了精神的匮乏。”[7]有人批评当今社会少数精英人士没有历史担当,缺乏社会责任,奉行“精致的利己主义”,恐怕就是这种“纯粹才智”的集中体现。

在实际生活中,我们不能把某一领域、某一范围内有效概念不加批判地随意应用。在未确认、未求证之前不要轻易下断语,要培养寻求“第三方案”的思维。马里诺夫的一位来访者不知道在继续学业和护理生病的母亲这一棘手问题上该怎么办。“我敦促他把非做不可的事情整理、罗列出来,然后排出先后顺序。其实我是想通过这些让这名学生做完所有事情,而不会为做一件事而牺牲其他事。”[3]这就是典型的“第三方案”。

2.3 反思观念与情绪的关系

2.3.1 观念支配并影响情绪 “我们所注意的那些经验以及我们推到不必注意的背后的那些观念支配着我们的希望、我们的恐惧、我们对行为的控制。只要我们思想,我们就活着。这就是为什么哲学观念的收集超出了专家的研究范围。它铸造了我们的文明的类型。”[5]

在认知治疗中,认知理论的治疗原理就是通过改变解释或想法来引起很不相同的情绪反应。想法和情绪是不同的。情绪是指人的情感的内部体验,比如焦虑、愤怒、幸福等。而想法是指人们对事件做出的评价和反应。我们进行思想咨商,不是挑战人的情绪,而是要挑战引起焦虑情绪的想法(看法)、思维和观念。想法与情绪对比如表2。

表2 想法与情绪对比

2.3.2 观念通过“侵袭”事实影响情绪 在思想咨商过程中,我们经常看到这种现象,面对同样一件事,不同的人会有不同的情绪反应。尽管人是理性的动物,但是在很多情况下,人的认知要受到固有观念的制约。在这种情况下,我们很难认识事实真相。这就是观念对事实真相的“侵袭”。我们很多情绪都与观念侵袭事实真相有关。海德格尔指出,要小心地深思事情。“……不要鲁莽地用未经考察的描述侵袭事情,而是谨慎地深思事情。”[8]因此,必须清除头脑中的一切错误的意见、偏见或幻象,这些错误的幻象均构成了观念对事实的“侵袭”。

3 培养大学生勇于担当的意识和能力

思想咨商既要培养大学生的主体意识,又要培养他们的社会责任感。使他们扬弃自我的有限性,在服务社会、奉献社会的实践中,不仅“去苦解惑”,而且实现崇高的人生价值。

3.1 培养大学生主体意识

3.1.1 培养主体意识有助于叫停自动思维主体意识是指作为认识和实践活动的主体的人对自己主体地位、主体能力以及主体价值的自觉意识。作为人的基本属性,主体性包括自主性、主动性、理智性和创造性等等。在思想咨商过程中,培养大学生主体意识,发挥大学生的主体作用,不仅能有效叫停大学生的自动思维,而且对于大学生提高修养和完善人格具有重要意义。马里诺夫说:“在咨询过程中,只要通过‘对话的力量’将他们的勇气释放出来,并将其潜藏于心的‘内在哲学家’唤醒,解决问题的关键性语言最终便会由他们自己表达出来。待他们心中的‘内在哲学家’讲出最重要的言辞,我便会将这些言辞掷还给他们。从那一刻起,他们就不再需要我了,因为他们已经能够自己鼓励自己了。”[3]

3.1.2 服务社会的理性主体意识有助于去苦求乐 黑格尔将“理性”划分为不断扬弃的四个阶段。“理性”在第一阶段认为,我有权享受世界的一切,如肉体快乐、知识、权力等。但是,结果往往事与愿违。求乐得苦,越求快乐,越得痛苦。因此,“理性”进而认为,享乐世界不对,要改善世界。世界很坏,我要负起责任改善世界。但是,单凭主观理想改善世界,加之修养、能力不够,结果只是到处碰壁。关于这种类似堂·吉诃德式的思想,恩格斯指出,“没有任何一个人比他(黑格尔)更辛辣地嘲笑了席勒所传播的那种沉湎于不能实现的理想的庸人倾向。”[9]既然享乐世界不行,改造世界也不行,“理性”又发展了。认为还是掌握科学、钻研艺术好。努力搞好自己的专业,不管现实社会。黑格尔把这个阶段称之为“理智动物及其骗局”[10]。所以,“理性”必须更进一步,要坚持理想的生活。我们要科学和艺术,但科学、艺术必须与社会相结合,服从国家的需要。黑格尔认为这才是理性生活,个人生活的最高阶段。可见,培养大学生服务社会的理性主体意识有助于他们去苦求乐,追求幸福的人生。

3.2 培养大学生的社会责任感

3.2.1 当代大学生的社会责任感 目前,少数大学生社会责任感有淡化的趋势。第一,思想上对社会责任感认识不足。部分大学生不了解什么是社会责任感,对其认识不够全面。同时,还有一些大学生认为社会责任感与自己无关,持有无所谓的态度。 第二,实践上重视享受权利,轻视履行义务。明显存在着从意识到实践的断裂,积极践行的行为不够。第三,重视自我价值,轻视社会价值。在利益关系上表现为以自我为中心。

3.2.2 从“不要只为自己”开始 马里诺夫就读过的洛尔加拿大书院把拉丁语 “Non nobis solum(不要只为自己)”作为校训。笔者以为,培养大学生社会责任感就应该遵循这种先易后难、循序渐进的方法。日积月累,最终自然会水到渠成。在国家和个人的关系问题上,亚里士多德认为,个人如果离开全体,就正像一个有机体的部分脱离了有机体一样,就不是什么自在自为的东西。如果谁不能参加这个结合(指“国家”——笔者注),或者由于自己的独立性而不需要这个结合,那么这个人或者是一个野兽,或者是神。[11]

4 结语

综上所述,大学生思想政治教育视阈下的思想咨商要实现以“消解思想症结,去除精神痛苦”为要旨的人文关怀,要使大学生走出“自动思维”虚构的思想困境,不仅要培养大学生认知事件、反思观念的能力,而且要培养他们勇于担当的意识和能力。只有这样,他们才能突破“小我”的藩篱,在服务他人、奉献社会的过程中“去苦解惑”,实现自己的人生价值。

[1]王习胜.让青春不再纠结——思想咨商的示例与理路[M].北京:中央编译出版社,2014:4、12、178.

[2]黑格尔.小逻辑[M].贺麟,译.北京:商务印书馆,1980:95、311、118.

[3]马里诺夫,池田大作.哲学复兴的对话[M].崔学森,朱俊华,姜明,译.大连:大连出版社,2013:191、6、7、38.

[4]黑格尔.哲学史讲演录:第1卷[M].贺麟,王太庆,译.北京:商务印书馆,1959:50.

[5]怀特海.思维方式[M].刘放桐,译.北京:商务印书馆,2010:90、60.

[6]庞朴.三生万物[M].北京:首都师范大学出版社,2011:138.

[7]海德格尔.形而上学导论[M].熊伟,王庆节,译.北京:商务印书馆,1996:47.

[8]海德格尔.面向思的事情[M].陈小文,孙周兴,译.北京:商务印书馆,1999:4.

[9]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1955:227-228.

[10]贺麟.黑格尔哲学讲演集[M].上海:上海人民出版社,1986:88.

[11]黑格尔.哲学史讲演录:第2卷[M].贺麟,王太庆,译.北京:商务印书馆,1959:382.

GOING OUT OF THE IMAGINARY IDEOLOGICAL DILEMMA OF"AUTOMATIC THINKING"

FANG Long-shan1WANG Xi-sheng2

(1 Anhu Health College,Chizhou Anhui 247000)

(2 Anhui Normal University,Wuhu Anhui 241000)

The main problem of"automatic thinking"lies on over-simplifying facts,worsening matters,twisting possibilities,or predicting blindly and so on,whose essence is bipolar thinking on metaphysics.The ideological counselors,from the perspective of ideological and political education, who want to guide students out of the imaginary ideological dilemma of"automatic thinking",not only need to cultivate college students′ability of cognition,but also their ability to reflect on concepts.Based on that,they can cultivate their sense of social responsibility,awareness of and ability to bear duties.Only in this way,can they break through the barriers of"ego"and in the process of serving society,contribute to society,truly achieve“removing pains and dispelling doubts”,and realize their life values.

automatic thinking;cognitive matters;reflection on concepts;social responsibility

G641

A

1672-2868(2017)04-0157-05

2017-05-18

安徽省教育厅省级质量工程重点教研项目(项目编号:2015jyxm690);安徽省高等教育振兴计划思想政治教育综合改革计划名师工作室建设项目(项目编号:szzgjh1-1-2016-24)。

方龙山(1964-),男,安徽贵池人。安徽卫生健康职业学院健康服务系,副教授。研究方向:青少年思想政治教育。

责任编辑:李 晓