文人画的审美境界

徐建融

上海大学美术学院教授、博士生导师上海文史馆馆员

文人画的审美境界

徐建融

上海大学美术学院教授、博士生导师上海文史馆馆员

何处是归程?长亭更短亭!

——李白《菩萨蛮》

“一切历史都是现代史”——这是克罗齐的一句名言。“历史”之不能被割断,应该正是从这一意义上去理解。但是,站在“现代史的时间维度上,毕竟还有层次的不同,不可一概而论。以中国美术史而言,究竟应该怎样服务于或服从于”现代史”呢?或者换一个角度,我们应该怎样接受或阐释“历史”呢?我以为:一、从最低的也是最广泛的层次上是为了欣赏、愉悦;二、从较高的也是较狭的层次上是为了借鉴、继承;三、从最高的也是最狭的层次上是为了破坏、超越——从这一意义上,“历史”又是必须被割断的(《共产党宣言》中所说的“彻底决裂”),只有割断“历史”,才能真正进入到“现代史”的进程之中。这就是“有效应的历史”,或者如古希腊哲人所言,是“哲学用以施教的实例”的“历史”。

综观中国美术史的嬗递演变,大体上经历了两次严重而深刻的断层。第一次断层约在汉魏之交。汉以前的美术是在不断的裂变中映射了整个社会的风气和时代的精神。仰韶文化彩陶上的装饰纹样作为一种“有意味的形式”(贝尔《艺术》),浸透了龙飞凤舞的远古图腾意识,浓缩了经时久远悠长、笼罩在中国大地上的众多原始部族的共同观念体系。商周青铜器的狞厉之美,在威吓、恐怖、神秘中积淀着一股深沉的历史力量,极为成功地反映出进入文明时代所必经的那个“有虔秉钺,如火烈烈”(《诗·商颂》)的野蛮年代。从战国楚墓帛画,我们可以看到楚文化浓郁的浪漫精神,灵魂升天的思想是怎样涵盖了当时的社会氛围。秦陵兵马俑鼓万勇士而战的大力巨量,令人缅怀“秦皇扫六合,虎视何雄哉”(李白《古风·其三》)的伟大气概。汉代的壁画、帛画、画像石刻则展示出一幅幅神话、历史、现实三混合,神、人、兽同台演出的琳琅满目的世界图式,在气势和古拙中弥漫着儒家“修身、齐家、治国、平天下”(《大学》)的崇尚功业的进取精神。然而,魏晋以降,随着礼教的崩解,进入到一个突破数百年统治意识,重建价值观念和道德标准的解放历程。这一观念、标准便是“人的觉醒”(李泽厚《美的历程》),而魏晋风度作为这一时期大批门阀土族,发展到包括后世更广泛的文人士大夫阶层(米芾宝晋,赵孟坚、倪云林如晋宋间人)所信仰的一种全新的生活理想和行为模式,则标志着“人的觉醒”的极致。它彻底否定、割裂、扬弃了汉人对儒学、功业等外在品行节操的追求,而是执着于人的内在精神性和潜在的无限可能性,张扬人的格调、才情、气质、风韵、心绪,意兴的清高脱俗,潇洒不群。因此,绘画也就

很自然地转到以“传神写照”(顾恺之)和“气韵生动”(谢赫)为最高标准,要求充分地刻画、传达出具有独立自尊的存在价值的人本身的内涵之美。同时,重在“畅神”(宗炳)达意的山水画也蔚然兴起,带动了梅兰竹菊等清韵标格的花卉画,成为中国画的大宗,集中体现了士大夫超变虚灵、复归自然的心襟气象。逮至唐代王维的“诗中有画,画中有诗”,宋代文同、苏轼、米芾的词翰墨戏,“元四家”的写胸中逸气,以及“清六家”、“四高僧”,直到近代的齐白石、黄宾虹等等,一脉相承,渊源有自,呈示为一种超稳定发展的态势,运用代代传递、陈陈相因的完美程式,编织了讲性灵、求自娱的精致花环,熔人品、画品于一炉,创造了中国文人画的辉煌成就。我们今天所称的传统绘画或中国画,在狭义上正是指魏晋以来的文人画而言,汉以前的绘画包括汉以后的画工画似乎还不在“传统”之列。

明 沈周 庐山高193.8cm×98.1cm 纸本台北故宫博物院藏

明 董其昌 夏木垂阴图442cm×113cm 纸本台北故宫博物院藏

当前,我们正面临着第二次断层,也是更严重、更深刻的断层。“文革”导致了人们对封建残余意识的深恶痛绝的否定(尽管在现实生活中这种残余仍十分顽固地残存着);对外开放,又使我们直面到西方现代科技和文化浪潮的猛烈撞击。这就逼迫我们从世界文化的宏观背景上对传统绘画所处的位置及其意义进行开放的观照和全面的反思。在这样的形势下,复归自然的士大夫意识还能给我们以精神的慰藉和心理的平衡吗?中国文人画又将以怎样的姿态方式步入绘画的“现代史”呢?

思索,从探讨文人画的审美境界开始……

具有伟大创造力的人往往能够超越他的时代清楚地洞察人生的精义和本质,这是常人所做不到的。这种洞察是那样深刻透澈、精确无误,以至后来发生的事件无不以各种具体的方式证实了这种洞察的正确性。一般人把握人生的本质较迟,所以就推崇他们是先哲、圣人。大多数人对一个时代的生活的特殊脉博,只是在当它开始失去其强度时,当它开始冷落时,当它的一切都将成为过去时才注意到它,这的确是一个悲剧。当然,更多的人则是终生执迷不悟,那就连悲剧的角色也不配充当了。

真正意义上的“人的觉醒”早从孟轲就已经开始了。“穷则独善其身,达则兼善天下”(《孟子》)一语,足以震古铄今。但是,汉人偏执了其“兼善”的一面,晋人则表示了对“兼善”的幻灭和对“独善”的向往。如此看来,所谓“人的觉醒”其实并算不上是对人生精义的完整把握,确切地说只是一种自觉的迷惘,一种人世遭际的隔膜感、无家可归的孤独感和自我丧失的忧患意识,一种无法解脱而又要求解脱的对人生的感伤和厌倦。“独善”和“兼善”的强烈反差在于,后者需要“匈奴未灭,何以家为”(霍去病)的开放精神,前者则表现为“抱元守一”的封闭心态。18世纪德国著名浪漫派诗人,短命的天才诺瓦利斯说过:“哲学原就是怀着一种乡愁的冲动到处去寻找家园。”

我想,这又何尝不可移用来诠释中国文人画的创造动机呢?说到底,文人画的审美境界正是“怀着一种乡愁的冲动到处去寻找家园”——当然,这里的“家园”是指“独善其身”的精神家园,“抱元守一”的心灵归宿,如白居易诗云:

我生本无乡,心安是归处。

《世说新语》载:“阮籍时率意独驾,不由路径,车迹所穷,辄痛哭而返。”宗炳则画山水于四壁,说是“老病俱至,名山恐难遍游,唯当澄怀观道,卧以游之”,并对之“抚琴动操,欲令众山皆响”。二者表现不同,但都是对精神还乡的迫切而焦灼、对宇宙人生的至深而无名的哀感,这种哀感是何等沉痛,何等凄惋,又是何等动人!宋代的苏轼进一步发展了这种哀感——不,应该说是这种哀感进一步发展了苏轼。青年苏轼怀着学优而仕、忠君为民的抱负辞别家山进入官场,可是,在复杂的新旧党争的旋涡中一再遭到贬谪,足迹遍于杭州、密州、徐州、黄州、惠州、海南岛,最后病死在常州。世态的炎凉,宦海的浮沉,造成他对整个人生和世上的纷扰究竟有何目的和意义这个根本问题的怀疑,并提高到某种透彻了悟的哲理高度。因此,他对精神家园和心灵归宿的追求也就更加强烈。

归去来兮,吾归何处?万里家在氓峨。百年强半,来日苦无多!(《满庭芳》)

归去来兮,我今忘我兼忘世。……念寓形宇内复几时,不自觉皇皇欲何之?(《哨遍》)

长恨此身非我有,何时忘却营营!……小舟从此逝,江海寄余生。(《临江仙》)

吟断忘乡台,万里归心独上来。景物登临闲始时,徘徊,一寸相思一寸灰。(《南乡子》)

不如归去,二顷良田无觅处。归去来兮,待有良田是几时?(《减字木兰花》)

现实的人世成为陌生的异域,精神的家园才是亲切的故乡,缠绵悱恻、无可排遣的乡愁冲动浸透《东坡乐府》的字里行间。人生空漠的渭叹,精神家园的邈茫,心灵归宿的谬悠,可谓“剪不断,理还乱,是离愁。别有一般滋味在心头”(李煜《乌夜啼》)!

倪云林于海内无事之际,忽然疏散资财,离家出走,扁舟箬笠,往来震泽、三泖间。不久天下大乱,富家悉遭祸害,而云林得免。其对于世事“生态危机”的敏感如此!弘仁诗云:“倪迂中岁具奇情,散产之余画始成;我亦无家宜困学,悠悠难免负平生。”“倪迂”就是倪云林,“奇情”正是指寻找精神家园的乡愁冲动,“画始成”则是指精神家园的建成。弘仁于清移明祚、家国破亡之际,备尝了人生困顿、世情艰险的苦酒,而不得不遁身空门。他与倪云林在精神还乡的认识方面“心有灵犀一点通”(李商隐),也就不足为怪了。它说明在不正常的社会压迫下,正直的士大夫寻找家园和归宿的冲动是何等坚决,何等痛苦,因为这是他们唯一的出路,而通往家园的归路偏偏又是那样难以找到!试看倪云林的画作,总是数株枯树,半坡风竹,一座茅亭,程式化的构成,通过精炼的笔墨,散发着孤寂冷落、淡淡哀愁和一种无可奈何,地老天荒式的寂寞和沉默。特别是翻来覆去地出现在他画笔下的茅亭,其中有深意存焉,而决不能简单化地看作是吐纳云气的点缀需要。《安处斋图》中有亭子,《水竹苦图》中有亭子,《怪石丛篁图》中有亭子,《江岸望山图》中有亭子,《紫芝山房图》中有亭子,《青山图》中还是有亭子……他在自己的题画诗中也一再提到,“三株松下一茅亭”“断云残月上亭皋”“貌得松亭一片秋”“亭下不逢人,夕阳下秋影”。这些亭子,有的是作为心灵的归宿点,而更多的则是四面畅通、不能遮风避雨的长途跋涉的精神还乡路上的中转站。这就使我们联想起李白《菩萨蛮》中的名句:“何处是归程?长亭更短亭!”

精神的家园确乎是在遥远的彼岸,因此,当一个人回顾自己精神还乡活动的一瞬间,“他正像西弗斯回过身来看着滚下去的大石头,并把它再一次轻轻地推上坡去的时候一样。……他也就像一个明知道漫漫长夜永无尽头又急于看到一切的盲人,他继续推动着石头,但石头仍要从坡上滚下来”(阿尔贝·加谬)。

值得注意的是,中国古代士大夫的这种自我丧失感在西方当代一些大科学家的身上也有所体现。爱因斯坦一生中便时时深感人生的孤独和无家可归的苦恼,在《我的世界观》中他坦率地自我解剖说:

我对社会正义和社会责任的强烈感觉,同我显然的对别人和社会直接接触的淡漠,两者总是形成古怪的对照。我实在是一个孤独的旅客。我从来就没有全心全意地属于一块土地或一个国家,属于我的朋友甚至我的家庭。在所有这些关系面前,我总是感到有一种莫可名状的距离并且需要回到自己的内心——这种感受正与年俱增。有时候,这种孤独感是很痛苦的……

看来,这种孤独感和忧患意识是社交关系网中的失落者所共有的一种深层心理机制,有人以为这是人类创造活动的最本质的趋动力和定力。尼采早就说过,摆脱这种人生的根本苦恼的出路有两条,一条是逃往艺术之乡,另一条是逃往认识之乡。因此,艺术和科学作为精神上无家可归的艺术家和科学家所创造的精神家园,是一种“合理的世界图像”,其最根本的动机就是“摆脱日常生活的单调乏味,和在这个充满着由我们创造的形象的世界中去寻找避难所的愿望……我们在那里就像感到在家里一样,并且可以获得我们在日常生活中不能达到的安定”(爱因斯坦《论科学》)。

中国的士大夫则在诗文,书法包括我们所称的“文人画”中找到了安身立命的精神家园。髡残云:“画者,吾天游也,志不能寂,索之残煤短褚之间。”此言得之。

文人画的题材多取山水或梅兰竹菊;文人画的形式多取水墨清淡,并讲求笔墨的书法根底;文人画的意境则特标“气韵”二字——这一切,在精神还乡情绪的统摄下,铸造了文入画整个的审美境界。

郭熙《林泉高致》指出:“君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常观也;尘嚣缰锁,此人情所常厌也;烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。”所以,“世之笃论。谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。……但可行、可望,不如可居、可游之为得。……君子之所以渴慕林泉者,正谓此佳处故也。故画者当以此意造,而鉴者又当以此穷之,此之谓不失其本意”。质言之,文人笔下的山水景物正是作为精神还乡途中的中转站或归宿点而流连之(可游),安处之(可居),这是一种人化的自然,也即精神的家园。排比历代文人山水的名目,《山居图》《幽居图》《草堂图》等等屡见不鲜,士大夫们对于精神家园的一往情深,再清楚不过。元季徐幼文《蜀山图》自识:“吕山人自吴来访余蜀山中,登临燕赏,遂留数日,孤琴野艇,倏然告归,因画一纸以赠,并诗以道山居之乐。盖将以邀吾山人卜邻尔。噫!余今因画赋诗,君归而观此,必旋能因诗而念我山居也。栖霞憩月,当翘首以待。”其构景可想。所以恽南田云:“群必求同,同必相叫,相叫必于荒天古木,此画中所谓意也。”当然,“荒天古木”之间还少不了一个亭子,故又云:“深林积翠,中置溪馆焉。千崖瀑泉,奔雷回旋其下,常如风雨,隐隐可听。墨华蒸尝,目在五色,欲坠人衣,便当呼黄竹黄子同游于此间,掇拾青翠,招手白云,正不必藐姑、汾水之阳,然后乐而忘天下也。”士大夫们于“长亭更短亭”的跋涉之后进入此境,确乎“就像感到在家里一样,并且可以获得我们在日常生活中不能达到的安定”了。

元 倪瓒 林亭远岫图87.3cm×31.4cm 纸本故宫博物院藏

宋 文同 墨竹图131.6cm×105.4cm 绢本台北故宫博物院藏

文同知洋州时,构亭筼筜谷上,为朝夕游处之地。美术史家每以刻意写生。师法造化论之,未免皮相。“屈大夫逐去徒悦椒兰,陶先生归采但寻松菊。若檀栾之操则无敌于君,图潇洒之姿亦莫贤于仆”——文同的这段自白明白告诉我们,构亭筼筜谷上还是作为一种精神还乡(归去来)的中转站或归宿点。因此,他的“胸有成竹”,与其说是对客观物象的充分把握,毋宁说是对自我存在价值(苏轼诗云:“与可画竹时,其身与竹化。”)的深刻反思。苏辙《墨竹赋》记其自述:“夫予之所好者道也,放乎竹矣。始于隐乎崇山之阳,庐乎修竹之林,视听漠然,无慨乎于心,朝与竹乎为游,暮与竹乎为朋,饮食乎竹间,偃息乎竹阴,……今也悦之而不自知也,忽乎忘笔之在乎与纸之在前,勃然而兴,而修竹森然,虽天造之无朕,亦何以异于兹焉。”他所追求的“道”——心灵的归宿与竹子达到了同构的律动,这才是“胸有成竹”的真切含义。祖述“湖州竹派”的吴镇云:“我亦有亭深竹里,也思归去听秋声。”扬州画派的郑燮“便以乾坤为巨室,老夫高枕卧其间”,无不呈现为唯有置身子精神家园中才有的那种“安定”感和“安全”感。

“夫画道之中,水墨最为上,肇自然之件,成造化之功。”又有谁能料到,王维《山水诀》中似乎是随便拈出的这一句话头,竟会衍化出一个“黑墨团里天地宽”(石涛)的艺术世界?然而,这绝不是偶然的。我曾经提出,中国水墨画的形式要素直接派生于对月色世界的真如妙境的感悟。而月色世界恰恰是孕育乡愁冲动的温床,这在古代诗文中比比皆是:

举头望明月,低头思故乡。(李白《静夜思》)

露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

至于对笔墨书法韵味的孜孜以求,则可以追溯到晋人书风的美意识(三代秦汉金石碑版之学的兴起晚在乾嘉之后,其融入文入画的笔墨程式则由近代赵撝叔,吴缶庐等尽其极)。读晋人法帖,率皆吊哀候疾,叙离通讯,施于家人友朋之间,凝结了自我丧失的忧患,精神还乡的渊薮。《兰亭序》云:“死生亦大矣,岂不痛哉!”形式,真正的形式总是出于内心表现的必要,而不是外表的乔装打扮。它是对物质的掌握和驭使,但是,被驭使的物质是活的东西,是和驭使它的力量有着同样生命力的。这就是文人画形式的活力,因为这就是它的价值定向和道德标准。

然而,这一切都必须归结到“气韵”。

凡画必周气韵,方号世珍。不尔虽竭巧思,止同众工之事,虽曰画而非画。(郭若虚《图画见闻志》)

士大夫之画之所以异于画工者,全在气韵间求之而已。(盛大士《溪山卧游录》)

“气韵”者何?有说是笔墨的,有说是天地间之真气的,众说纷纭,莫衷一是。而我更欣赏郭若虚的意见:“……气韵必在生知,固不可以巧密得,复不可以岁月到,默契神会,不知然而然也。尝试论之,窃观自古奇迹,多是轩冕才贤,岩穴上士,依仁游艺,探赜钩深,高雅之情,一寄于画,人品既已高矣,气韵不得不高。”这段话,常被斥为“气韵神秘说”而不屑一顾,其实是道出了“气韵”与精神还乡内在联系的契机。“轩冕才贤”多是在人际关系网中的失落者,“探赜钩深”的“高雅之情”则是寻找精神“寄”托避难所的一个心理过程——这就是“气韵”的涵容所在。所以文人画必以微茫惨淡为妙境(逸),如果用这一尺度来衡量,那么汉以前的美术和汉以后的画工画都是不讲“气韵”的,它们各有自己的一套品评标准(神、妙、能等等)。

“气韵”在外观上表现为“远”,表现为与物质世界的一种距离。“意贵乎远,不静不远也;境贵手深,不曲不深也。一勺水亦有曲处,一片石亦有深处。绝俗故远,天游故静。古人云:咫尺之内,便觉万里为遥。”(《瓯香馆画跋》)请注意,这里的“咫尺万里”并不是空间的透视图式,而是一种心理的矩式,是对现实世界的一种抵抗,一种朦胧隐约、生气远出的乡愁和似是而非的满足。它不是郭熙的“高远、深远、平远”,而近于韩拙的“阔远、迷远、幽远”。寻找精神家园的情结,本是向遥远的、可望不可即的理想境界的飞升,千山暮雪,万里层云,只影向谁去?南田又云:“元人幽亭秀木,自在化工之外一种灵气。惟其品若天际冥鸿,故出笔便如哀弦急管。声情并集,非大地欢乐场中可得而拟议者也。”这是远,也是韵。所以苏轼高倡:“论画以形似,见与儿童邻。”倪云林标榜:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”“不求形似”,成为拉开艺术与现实生活的距离(“绝俗”)而向精神家园趋近(“天游”)的必由途径。

明 朱瞻基(明宣宗) 竹树双鹊图37cm×46.6cm 纸本台北故宫博物院藏

从心理学的角度,寻找精神家园的乡愁冲动本质上是一种精神病,一种被不合理的现实所扭曲的人格、变态的心理。所以,文人画的创作心理学中往往包含着很典型的精神病学。乡愁、孤独感、忧患意识等等心理能量的游积,是一种致病过程,淤积心头的能量必须释放(转移)出去才能达到舒畅。苏轼尝记:

昔时与可墨竹见精练良纸辄愤笔挥洒,不能自已,坐客争夺持去,与可亦不甚惜。后来见人设置笔砚,即逡巡避去,人就求索,至终岁不可得。或问其故,与可曰:“吾乃者学道未至,意有所不适,而无所遣之,故一发于墨竹,是病也。今吾病良已,可若何?”然以余观之,与可之病,亦未得为已也,独不容有不发乎?余将伺其发而掩取之。彼方以为病,而吾又利其病,是吾亦病也。

这是千真万确的,苏轼本人确乎也是一个精神还乡病患者。他有—次酒后画竹郭祥正壁,说:“枯肠得洒芒角出,肺肝槎牙生竹石;森然欲作不可留,写向君家雪色壁!”骨鲠在喉,不得不叶,一至于斯!难怪论者评其所作枯木虬屈无端倪,石皴亦奇怪,如胸中盘郁云。

不管自觉还是不自觉,第一流的文人画家几乎都患有这种失落怀乡、惆怅抑郁的不治之症,因而吟诗、写字、作画等精神创作活动便成为他们驱散周期性抑郁情绪,释放淤积能量,达到自我治疗的一种最有效的方法。否则,就难免不成为真正的精神病人,或者只有通过自杀才能得到“解脱”了。盛大上云:“米之颠,倪之迂,黄之痴,此画家之真性情也。凡人多熟一分世故即多生一分机智,多一分机智即少却一分高雅。故颠而迂且痴者,其性情与画最近。”阅为唯其颠、迂、痴,才真切地企图抗衡并摆脱现实的困境。这种努力便成为文人画创作活动的一种最根本、最顽强的定力和内趋力。真正的文人画家,总是不为名,不为利,他们之所以要把整个身心浸沉在艺术世界中,仅仅是为了排遣、释放内心深处一种说不清楚的乡愁和孤寂感(写胸中逸气),获得似是而非的精神慰藉(聊以自娱)。这,就是中国文人画的审美境界所体现的艺术的纯粹性和独立性的根源所在。

但是,且慢,这样果真就能达到彻底的自我治疗了吗?如果不是从根本上改造并根治整个社会的弊端,个人的解脱难道是可能的吗?“历史”在这里留下了一个丰饶的宝藏,其中包括忍辱负重、不屈不挠的民族精神,同时也埋藏了更美好的希望。

我们不能苛求古人,这是“历史”的局限;但是,我们必须严责自己,这是“现代史”的使命。“历史”对于“现代史”的价值,不仅取决于其本身的素质、良莠,更取决于现代经济的发展需要和现代意识的内省能力。今天,面临着更严峻的全球性的“生态危机”和更严密的社会关系网,人生的苦难也许是永远没有穷尽之日了。但即使如此,退避现实的精神还乡显然也不宜再作为民族意识的本体,我们所需要的是“匈奴未灭,何以家为”的直面现实的大勇主义。

林同济先生曾提出,艺术的最高意境是与天地同脉拍的“宇宙感”,“表现可有两面:感到无穷时空的‘微茫’处,与感到生化天机的‘微妙’处。屈原的《天问》可代表前者的情怀,曾点浴沂最可说明后者的志趣。简单寻例的话,陈子昂的《登幽州台歌》属于前者范畴,陶渊明的《采菊东篱》诗,属于后者的典型。……在中国画史上,陶渊明的主题得到了尽致的发挥,陈子昂的情调此后还有待发展”(朱屺瞻《癖斯居画谭》)。

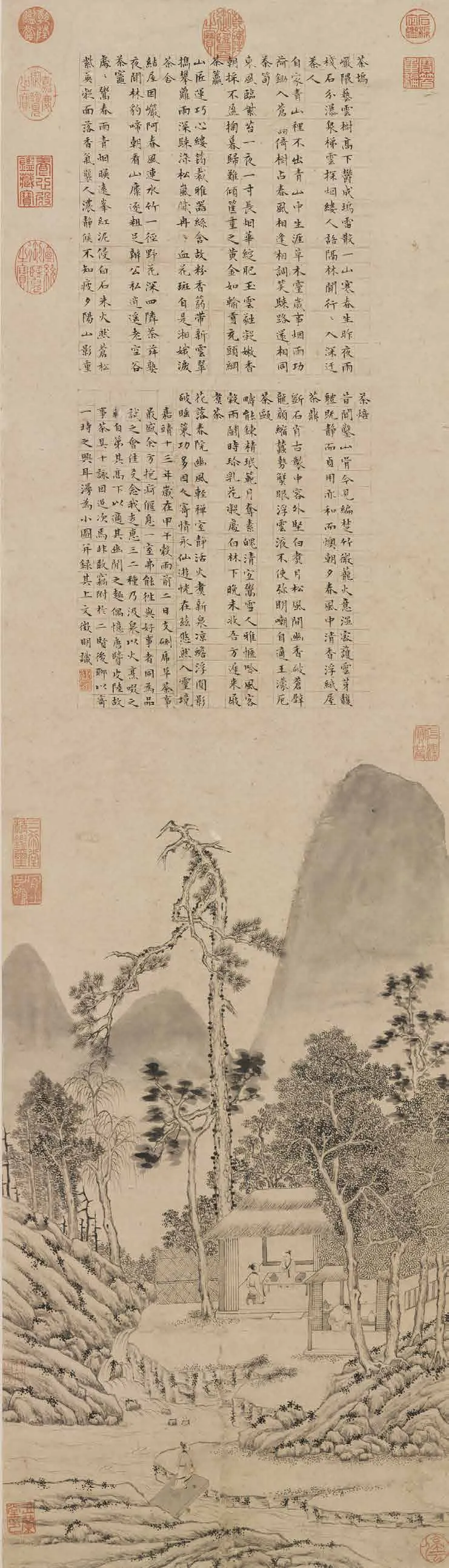

明 文徵明 茶事图310cm×60.8cm 绢本台北故宫博物院藏

清 石涛 花卉山水册页27.6cm×21.6cm×12 纸本美国大都会博物馆藏

清 石涛 陶渊明诗意图册27cm×21.3cm×12 纸本故宫博物院藏

陶渊明的主题正是精神还乡的主题。一篇《归去来辞》,足以囊括全部文人画的审美境界;而一部文人画史,不又是一段“长亭更短亭”的“归去来”的苦难历程?与此不同,陈子昂的情调是进取的情调,超越的情调:

前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下!

这一情调不是足以表征我们今天的孤独感、失落感和忧患意识吗?它不是引导我们对人生、社会的激流勇退,而是鞭策我们知难而上的奋发、开拓精神。在艺术多元化、全方位的发展中,这种精神更能有力地反映我们的时代,激起广泛的共鸣,更具有净化、提升人们灵魂的崇高的审美价值。这就是我所说的大勇主义,是铸造当代中国画审美境界的内趋力,于是,从克罗齐的名言我又很自然地联想起《五灯会元》中文益禅师的一段语录:

何为尘劫来事?师曰:尽在于今!