2012~2016年三门峡地区新生儿死亡分析

葛建雄1,王晓冰,雷国锋

(1.三门峡市中医院,河南 三门峡 472000;2.三门峡市中心医院,河南 三门峡 472000)

2012~2016年三门峡地区新生儿死亡分析

葛建雄1,王晓冰2,雷国锋2

(1.三门峡市中医院,河南 三门峡 472000;2.三门峡市中心医院,河南 三门峡 472000)

目的通过对三门峡地区近5年新生儿死亡原因分析,探讨新生儿死亡相关因素,提出干预措施。方法按照全国妇幼卫生监测要求,对三门峡地区上报的326例医疗保健机构死亡新生儿资料进行回顾性分析。结果326例死亡新生儿中,早期新生儿死亡215例,晚期新生儿死亡为111例。主要死因:早产/低出生体质量、窒息、先天出生缺陷等。影响新生儿死亡主要因素孕期保健不规范、产儿科合作不够、孕期合并症等。结论加强早期新生儿死亡管理,做好围产期保健、加强产儿科合作、提高新生儿复苏技术、加强出生缺陷预防、关注早产儿生存质量有助于降低新生儿死亡率。

新生儿死亡;影响因素;死亡原因;干预措施

婴儿死亡率是国际公认的衡量一个国家或地区妇幼保健质量及社会发展水平的敏感指标[1]。我国儿童生命监测统计2011年全国新生儿死亡占婴儿死亡的66.6%[2]。世界卫生组织最新统计显示目前新生儿死亡占5 岁以下儿童死亡总数的41%,比1990 年37%有所上升,今后可能会进一步上升[3]。因此,如何降低新生儿死亡率已是降低5岁以下儿童死亡率的关键。本研究通过回顾性分析三门峡地区近5年新生儿死亡资料,了解三门峡地区新生儿死亡原因及其影响因素,为该地区制定降低新生儿死亡率的改进措施提供理论依据。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2012~2016年三门峡地区6个县(市、区)妇幼保健机构按照全国妇幼卫生监测办公室制定的5岁以下儿童死亡监测要求上报的《儿童死亡报告卡》中属于新生儿死亡范畴的326例死亡新生儿为研究对象。其中母亲年龄21~45岁,平均(28.6±6.3)岁。研究对象纳入标准:胎龄≥28孕周,娩出后有心跳、呼吸、脐动脉搏动、随意肌收缩4项生命指征之一;出生后至28 d内发生死亡。统计对象为户籍人口及居住1年以上流动人口。

1.2 方法

所有死亡新生儿死因分类按照国际疾病分类ICD-10标准进行分类。死亡时间分为早期新生儿死亡(生后日龄≤7 d)和晚期新生儿死亡(7 d<生后日龄≤28 d)。提取326例死亡新生儿母亲的基本情况、孕期保健情况、新生儿出生及救治情况、死亡原因及其主要影响因素。

1.3 统计学方法

本研究所得数据采用 SPSS 19.0 统计学软件包进行统计学处理。计数资料采用%表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 近5年三门峡地区新生儿死亡率变化趋势

2012~2016年三门峡地区活产数11 6897人,死亡326例,平均死亡率2.79‰。2012~2016年该地区新生儿逐年死亡率总体呈下降趋势(χ2=51.34,P=0.00),但除2015年新生儿死亡率与前一年比较,差异有统计学意义(χ2=5.52,P=0.03)外,其余年份新生儿死亡率并无明显逐年下降趋势(P>0.05)。见表1。

表1 三门峡地区2012~2016年新生儿死亡率比较

注:- 表示该项目未进行比较

2.2 死亡新生儿母亲基本情况

326例死亡新生儿的母亲中,母亲年龄>35岁56例,25~35岁215例,<25岁41例,不详14例;母亲文化程度小学及以下21例,初中138例,高中104例,大专及以上49例,不详14例;户籍:农村191人,城市94人,流动人员15人,特殊人群12人,不详14人。

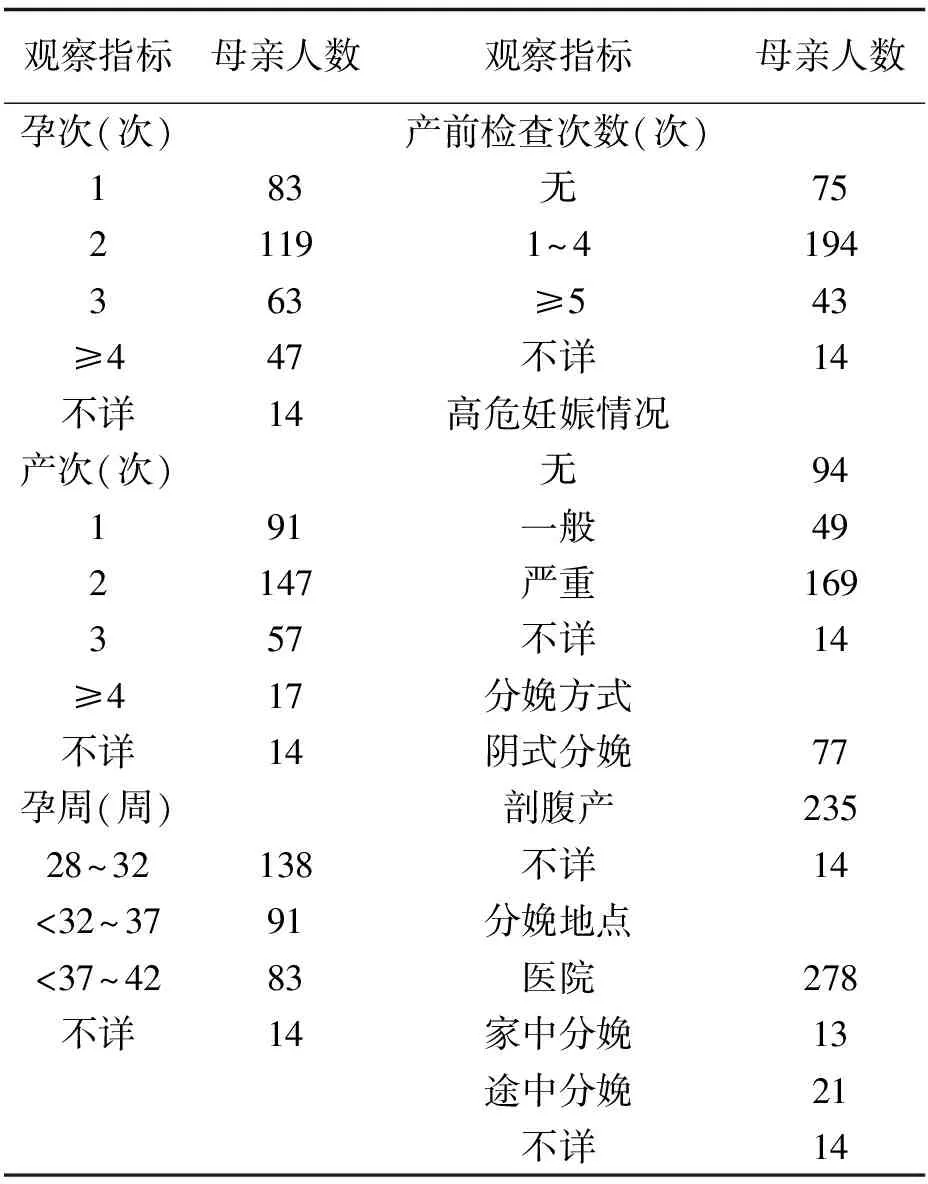

2.3 死亡新生儿母亲孕期保健情况(见表2)

表2 326例死亡新生儿母亲孕期保健情况 例

2.4 新生儿出生及救治情况

326例死亡新生儿中,性别:男195例,女131例;出生体重≤1 000 g 77例,<1 000~1 500 g49例,<1 500~2 500 g101例,≥2 500 g88例,不详11例;胎数:单胎298例,双胎19例,三胎及以上9例;新生儿复苏:有儿科医师参与145例,无儿科医师参与181例;新生儿复苏有辐射抢救台277例,无辐射抢救台35例,不详14例。死亡地点:院内死亡203例,院外死亡113例;死亡日龄:早期215例,晚期111例;死亡诊断医院级别构成比:县级117例,市级209例。

2.5 新生儿死亡主要死因

前5位死亡原因为:早产/低出生体质量、窒息、先天出生缺陷、严重感染、意外死亡。见表3。

表3 326例新生儿死因构成比

3 讨论

近年来,随着我国经济水平和产科诊疗技术的发展及新生儿重症监护技术的不断提高,新生儿死亡率有了明显下降。但与发达国家相比较仍有一定差距。从2012~2016年新生儿死亡情况来看,新生儿死亡中,以早期新生儿死亡为主,早期新生儿死亡215例,占65.95%,与国内报道相符[4]。说明减少早期新生儿死亡是降低5岁以下儿童死亡率的关键。

本资料显示,新生儿死亡与孕母年龄、文化程度、合并症和围产期保健密切相关。326例死亡新生儿母亲中,高龄孕妇56例,占17.18%。高龄孕产妇,孕期合并症多,胎儿质量差。母亲文化程度普遍偏低,高中以下学历263例,占80.67%,对孕期保健不重视,多没有规范进行产前检查,或者未进行产前检查。孕期合并症是新生儿死亡的主要影响因素,本资料显示,严重高危妊娠169例,占51.84%,母亲孕期罹患各种急慢性疾病或妊娠严重并发症,可能导致胎儿先天发育缺陷、早产、宫内发育迟缓及各种新生儿疾病,导致新生儿出生后死亡。

早产/低出生体质量导致死亡为主要死亡原因第1位,占新生儿死亡的28.52%。早产相关疾病是新生儿死亡的主要原因之一。随着新生儿重症监护技术的快速发展,肺表面活性物质的应用,早产/低出生体质量儿存活率不断提高,但早产/低出生体质量严重并发症发生率仍然较高。提示在早产/低出生体质量儿救治工作中,积极防止并发症,才能提高早产/低出生体质量儿成活率和生存质量[5]。另一方面早产儿家长无力负担住院治疗费用,或担心预后放弃治疗导致新生儿死亡所占比例较大。有关资料显示2000~2010年我国婴儿主要死亡原因所致死亡率均呈现下降趋势,其中出生窒息、颅内出血、败血症等所致死亡率下降幅度>60%,但早产/低出生体质量仍是我国婴儿的首要死亡原因,约占所有婴儿死亡总数的22%[5]。如何降低早产儿出生率及死亡率是一项艰巨的任务。加强对孕龄妇女的宣传教育,提高孕期保健意识,孕期定期进行检查,配合治疗,保胎,延长怀孕时间,提高早产儿存活可能性;建议宫内转运,到有新生儿监护室的医院待产,提高产后第一时间抢救成功率;建立有效危重孕产妇及危重新生儿急救通道,使危重孕产妇及危重新生儿能够得到及时有效救治。加强医患沟通,帮助家长树立信心,呼吁政府建立危重新生儿救治专项基金解决治疗费用问题。

新生儿出生严重窒息占新生儿死亡23.62%,居于新生儿死亡原因第2位。新生儿窒息是导致世界新生儿死亡、脑瘫及智力障碍的主要原因之一。世界卫生组织2005年统计数字表明,每年400万死亡新生儿中约23%与生后窒息有关[4]。窒息往往是宫内窘迫的延续,而重度窒息患儿常常合并肺动脉高压、颅内出血、缺氧缺血性脑病、休克等,导致多脏器功能衰竭而死亡。如何提高窒息复苏成功率仍然是一项艰巨的任务。从新生儿救治情况来看,有儿科参与的145例,仅占44.48%,从新生儿复苏设备配备来看,没有配备新生儿抢救台35例,占10.74%。因此各级医院还需要高度重视,配备复苏设备,加强产儿科合作,加强新生儿复苏培训,提高产儿科医生新生儿复苏技术水平。

先天出生缺陷是继早产/低出生体质量儿、窒息因素之后导致新生儿死亡的主要原因之一。严重先天发育缺陷68例,占20.86%。主要为消化道畸形、先天性心脏病、先天性膈疝、遗传代谢性疾病,出生后因畸型严重无法生存。严重畸形家长因为经济困难或担心预后往往选择放弃治疗。由于先天畸形发生的不可控因素较多,先天出生缺陷已成为国外新生儿死亡的主要原因[6]。随着国内医学水平提高,先天出生缺陷在新生儿死亡构成比率将会逐年提高。由此来看,通过孕期保健,及时发现出生缺陷,及早干预,才能减少出生缺陷的发生。从资料来看,326例死亡新生儿母亲中,277例孕期保健不规范,均为不定期保健检查,孕妇产前检查次数不够。偏远农村孕期保健检查依从性更差,有些甚至不进行产前检查。流动人员缺乏孕期保健意识,不主动进行定期产前检查。因此,加强围产期保健,加强对农村地区及城市流动人口孕产妇管理,对减少先天出生缺陷的出生十分重要。

新生儿感染35例,占10.74%,主要为宫内感染、新生儿败血症、新生儿坏死性小肠结肠炎等,是导致新生儿死亡的第4位原因。感染性疾病是新生儿期重要疾病之一,也是引起新生儿死亡的主要原因。近年来随着对感染性疾病的认识加深,预防措施改善,发病率有逐年减少趋势,但目前在我国感染性疾病的死亡率仍为新生儿死亡的重要原因。新生儿特异性与非特异性免疫功能不成熟,发生感染后易扩散,且临床表现不典型,因此早期的识别,及时诊断,应用有效抗生素控制感染非常重要。

意外窒息的发生主要与家长的防范意识及护理能力差有关。喂养知识缺乏,护理不当,导致患儿病情严重,以致丧失治疗机会,加强宣教,指导家长喂养护理知识,教会家长急救方法,提高父母养育能力,降低意外窒息的发生。

综上所述,降低新生儿死亡率重点为加强早期新生儿死亡管理。新生儿死亡的主要死因为:早产/低出生体质量、窒息、先天出生缺陷、严重感染、意外死亡。影响新生儿死亡主要因素孕期保健不规范、产儿科合作不够、孕期合并症、先天发育异常、家长放弃治疗等。做好围产期保健、加强产儿科合作,提高新生儿复苏技术,加强出生缺陷预防有利于降低新生儿死亡率。

[1] World Health Organization.World Health Statistics 2011[R].Geneca:World Health Organization.2011.

[2] 中华人民共和国卫生部.全国卫生妇幼监测暨年报资料汇编[Z].2011.

[3] World Health Organization.Newborn Deaths Decrease the Account for Higher Global Child Deaths [OB/EL]. http://www.who.Int/mediacentre/news/releases/2011/newborn_deaths_20110830/zh/index.html.

[4] 相晓妹,张水平,于 敏,等.2010~2012年西安市新生儿死亡评审分析[J].中国妇幼健康研究,2013,24(4):478-481.

[5] 刘 丽,王春华,吴 晶,等.2000~2010年哈尔滨市婴儿死亡趋势分析[J].中国妇幼保健,2013,28(5):785-788.

[6] 中华医学会儿科学分会新生儿学组.中国住院新生儿流行病学调查[J].中国当代儿科杂志,2009,11(1):15-19.

本文编辑:王知平

R174+.1

B

1671-0126(2017)05-0053-04

葛建雄,男,主治医师,从事急诊临床工作