基于流动单元划分的致密油藏产能分类评价——以马岭油田镇246井区为例

张稷瑜,顾岱鸿,田 冷,王 猛

基于流动单元划分的致密油藏产能分类评价——以马岭油田镇246井区为例

张稷瑜1,2,顾岱鸿1,2,田 冷1,2,王 猛1,2

(1.中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京 102249;2.中国石油大学(北京)石油工程学院)

作为非常规油气开发的热点,致密砂岩油藏的产能分析一直是研究的重点之一。选取鄂尔多斯盆地典型致密砂岩储层为研究对象,利用岩心分析化验资料和测井资料,优选出孔隙度、渗透率、泥质含量、流动带指数等4个表征致密砂岩储层特征的参数,采用聚类与判别分析的数学方法将其划分为4类流动单元,根据单井流动单元组合类型将研究区储层分为均质型、中等非均质型、强非均质型等3类,结合实际生产数据,采用多元回归分析方法,建立了单井产能分类评价模型。

马岭油田;流动单元;致密油藏;产能分类

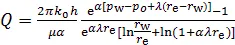

研究区镇246井区属于陇东地区中部的马岭油田,位于鄂尔多斯盆地南部伊陕斜坡中西部紧邻天环坳陷的构造部位。镇246井区的主要研究对象为长8油层组,该油藏为致密储层,非均质性强,流体流动机理复杂,产能研究难度大[1]。本文通过研究储层非均质性,优选出孔隙度、渗透率、泥质含量、流动带指数4个表征致密砂岩储层特征的参数,采用聚类判别分析的方法将其划分为4类流动单元,建立了中值半径与启动压力梯度、应力敏感系数之间的关系;结合实际生产数据,采用多元回归分析方法,建立了单井产能模型[2]。

1 流动单元划分

本文采用岩性–物性多参数分析方法划分研究区流动单元。选取孔隙度、渗透率、泥质含量、流动带指数()4个参数作为划分流动单元的指标[3]。其中流动带指数为:

(1)

样品被分为若干类流动单元之后,使用判别分析的方法对该分类结果进行验证,求取每一类流动单元的判别系数[4]。所建立的判别函数组如下所示:

2 流动单元划分结果

从研究区不同孔隙度、渗透率的井段中,筛选出100个样品,选择孔隙度、渗透率、泥质含量、流动带指数,以离差平方和距离为标准[5],使用SPSS软件进行聚类分析,划分为4类流动单元(表1)。

表1 4类流动单元聚类分析结果

分析表1可知,各类流动单元中样本数量较为平均,重叠部分不多,故研究区的流动单元划分为4类是合理的(图1)。

图1 流动单元类型分布频率

使用贝叶斯判别分析方法将标准样品按上述 4 类储层分组,进行判别分析,结果如表2。

表2 流动单元判别分析结果

采用贝叶斯判别分析方法,对已经完成聚类的100个样本进行分析,计算其判别系数,结果见表3。

表3 流动单元各参数判别系数

由判别分析的判别系数,得到4类流动单元的判别函数:

式中:为泥质含量,%。

对于待划分流动单元的储层,将其4项参数分别代入式(3)的4个函数,求出14的值,14中最大值所对应的流动单元类别就是该储层所属于的流动单元。

3 致密储层单井产能分类

根据流动单元的实际组合情况,将储层分为均质型、中等非均质型、强非均质型3种,利用多元回归分析的方法,将理论计算产能与投产后的平均产能相结合,分别建立各类储层的单井产能模型[6-7]。

3.1 均质型储层

研究区均质型储层的生产井,其流动单元均为第Ⅰ类流动单元,计算隔层分布密度与实际产能进行对比[8-9],结果如表4所示,对其进行多元回归分析,可得如下回归方程式:

表4 均质型储层产能对比

3.2 中等非均质型储层

计算单井内各流动单元的理论产能,与实际产能对比结果如表5所示。

表5 中等非均质型储层产能对比

由表5可知,中等非均质程度储层理论计算产能与实际产能的趋势基本吻合,但理论产能的代数和仍与实际产能有一定区别。故使用SPSS软件对其进行多元回归分析,可得如下回归方程式:

式(7)的相关系数=0.938 6。

在式(7)中,Ⅰ类~Ⅳ类流动单元理论产能系数依次变小,说明物性最好的Ⅰ类流动单元对储层产能贡献最大,其次为Ⅱ类流动单元、Ⅲ类流动单元,Ⅳ类流动单元的物性最差,对储层产能的贡献最小。

3.3 强非均质型储层

对于强非均质型储层,通常由3~4种类型的流动单元组合而成,纵向上物性变化极大,通常在10m~20 m范围内渗透率能够相差一个甚至两个数量级,隔层对产能的影响远小于物性变化对产能的影响[10],故回归分析时不考虑隔层因素。将实际生产数据与理论计算数据进行对比,结果如表6所示。

表6 强非均质型储层产能对比

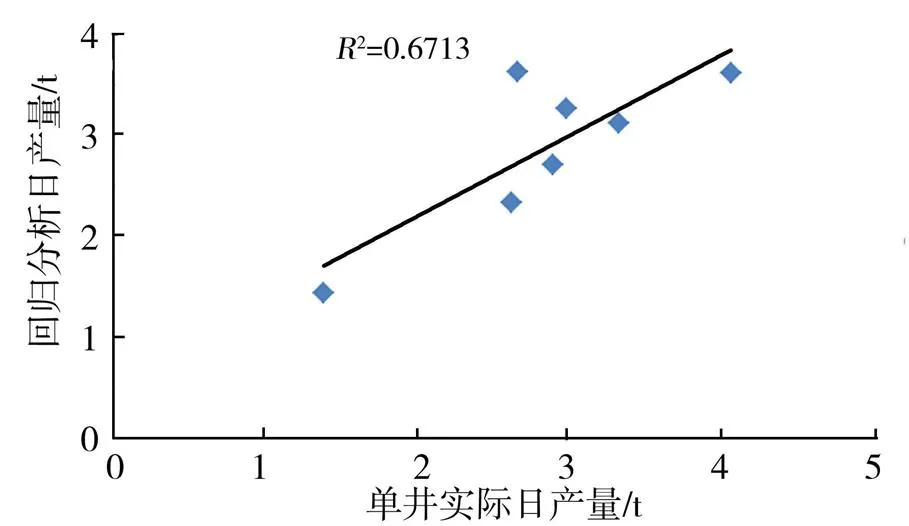

由表6可知,强非均质型储层理论计算产能与实际产能相差较大,故使用SPSS软件对其进行多元回归分析,可得如下回归方程式:

式(8)的相关系数:=0.819 3。

由图2可知,回归产能与实际产能基本分布在一条直线上,故回归结果与实际虽有差异,但还是可信的。式(8)中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类流动单元的系数相近且都大于Ⅳ类流动单元,说明在强非均质型储层中,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类流动单元对储层的贡献较大,Ⅳ类流动单元对储层的贡献较小。

图2 回归产能与实际产能相关性分析

4 结论

(1)选取孔隙度、渗透率、泥质含量、流动带指数4个指标,应用聚类分析、判别分析等数学方法,将储层分为四类流动单元,Ⅰ类所占比例为19%,Ⅱ类所占比例为31%,Ⅲ类所占比例为34%,Ⅳ类所占比例为16%。

(2)从地质、开发两个角度入手分析了储层产能的影响因素,随着流动单元物性依次变差,渗透率对产能的影响权重下降,中值半径对产能影响权重上升,说明影响产能的主要因素逐渐由渗透率转换为中值半径。

(3)根据储层中流动单元组合情况,将其分为均质型、中等非均质型、强非均质型三类,建立对应单井产能模型表明Ⅰ类流动单元对单井产能贡献最大,Ⅳ类流动单元对单井产能贡献最小。

[1] NOORUDDIN H,ARAMCO S,SUDIRMAN SB,et al.Field Application of a modified Kozeny-Carmen correlation to characterize hydraulic flow units.SPE 149047,2011.

[2] AGUILERA R.Flow units-from conventional to tight gas to shale gas to tight oil to shale oil reservoirs [A].SPE 165360, 2013.

[3] STOLZ A K,RAMONNA M G.Sensitivity study of flow unit definition by use of reservoir simulation [A].SPE 84277,2003.

[4] KAZZEM A L MIKE O.A robust approach to flow unit zonation [A].SPE 98830,2005.

[5] 尹红桂,孙卫,任大忠,等. 白豹油田B306井区长8-1储层流动单元研究[J].石油地质与工程,2012,26(3):49–52.

[6] 王宇威. 鄂尔多斯盆地安塞油田H–P油区长6油层组储层流动单元研究[D].陕西西安:长安大学,2011.

[7] 付殿敬,徐敬领,王贵文. 基于Q型聚类分析和贝叶斯判别算法研究储层分类评价[J]. 科技导报,2011,29(3):29–33.

[8] 张昊祉,吕敏,李永臣.华庆地区长63储层流动单元划分方法研究[J].石油地质与工程,2014,28(6):59–61.

[9] 刘东升.致密砂岩储层分类评价方法在安棚深层系的应用[J].石油地质与工程,2014,28(6):48–50.

[10] 彭晖,刘玉章,冉启全,等. 致密油储层水平井产能影响因素研究[J]. 天然气地球科学,2014,24(5):771–777.

编辑:王金旗

1673–8217(2017)05–0081–04

TE 343

A

2016–07–26

张稷瑜,1992年生,在读硕士研究生,研究方向为油气田开发理论与系统工程。

国家自然科学基金资助项目(U1562102);中国石油科技创新基金资助项目(2014D–5006–0215);中国石油大学(北京)基金资助项目(2462015YQ0218)。