下浩里 小木屋里的人情味

朱艺

沿着下浩的青石小径,拾级而上,弯弯绕绕一番,放眼皆是低低矮矮的小瓦房、交错缠绕的电线,以及各种残败、怪异的门楣,它们如同一张张写满故事的脸庞,瞄一眼即觉不寻常。

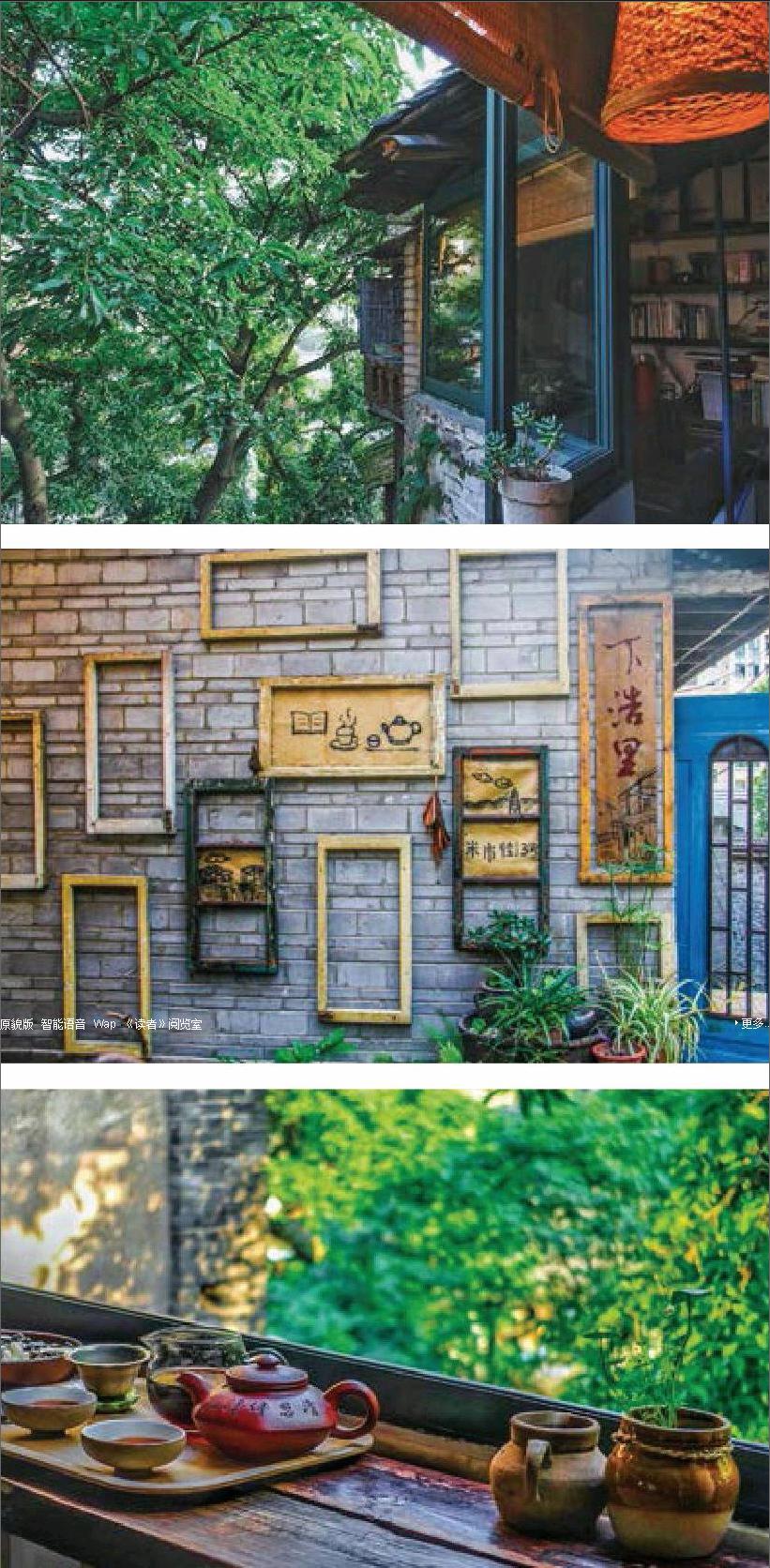

跟着恣意生长的苔藓野草随心而走,忽瞥见一块写着“下浩里”的木牌镶嵌在碧绿藤蔓间,顺着指针方向上行,一棟清新别致的小木屋跳入眼帘,我想:“复行数十步,豁然开朗”,大概就是这番意味吧。

海上和小安两位优雅的女子热情地招呼我进屋,她俩是这里的主人。此时,木屋里间雅座已被包场,一群中年人谈笑风生。从两位主人口中得知里面是一场老同学聚会,都是久未谋面的老友,毕业后为前程、为家庭、为大事小事奔波着,再难相见。亦如我们跟旧友,空间上已渐行渐远,而心灵上依然默契不减当年。屋内阵阵爽朗的笑声,无疑很好地诠释了这点。旧屋、旧友、旧事、好茶,这才像标配。

木屋中的桌椅大多是主人海上从下浩的废墟里淘回来组装的,年代久远的雕花,表面的裂痕以及原木散发出的气息,清晰可见可闻。海上告诉我,下浩里其实是她和小安以及另外三位好友共同打造的。五位因打球、旅游、摄影等共同爱好而投缘的人,相亲相爱了十年。大到敦煌、西藏、香格里拉、雅拉雪山等地,小到重庆的山脉、古镇、老街小巷,十年来,五位好友已成资深驴友,穿行的路线不计其数。或许是人生到了一定阶段,就需要另一种沉淀,从小在南岸长大的海上,在去年年底时提议为友谊建一个窝,这便有了下浩里。

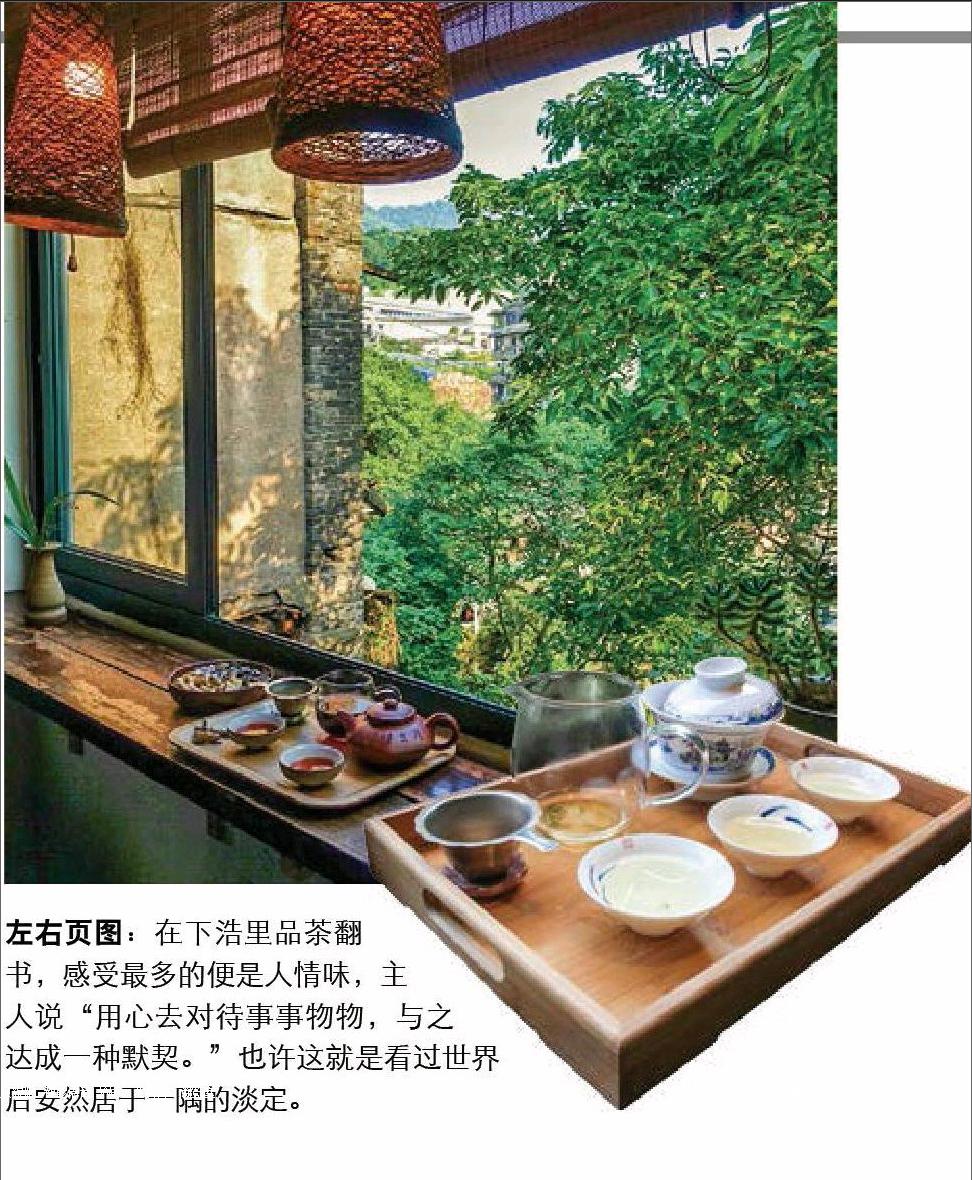

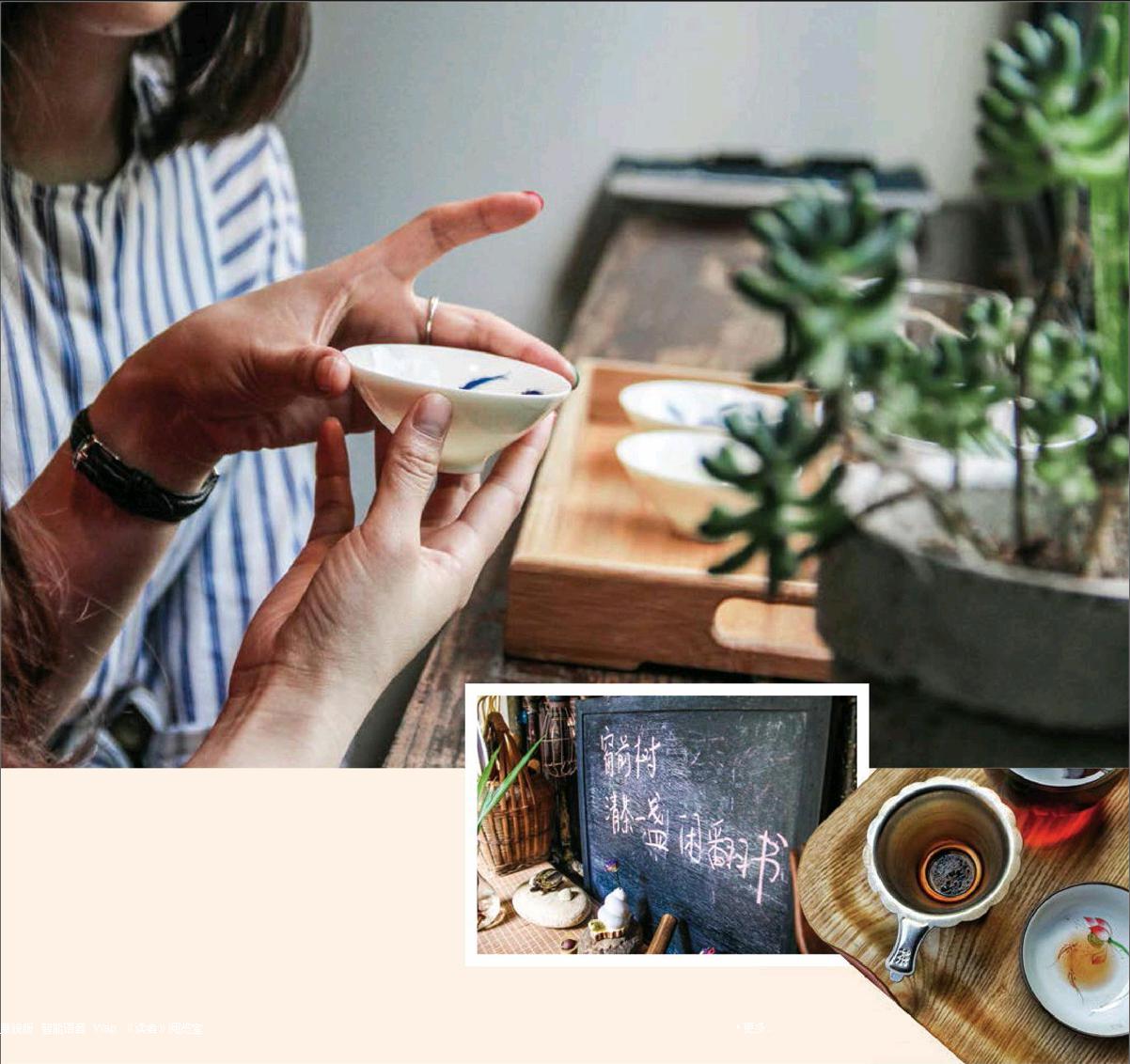

入口处一句“窗前树,清茶一盏闲翻书”的写意,清清淡淡而其味无穷。伴着木编卷帘与灯罩,分享主人珍藏十年的普洱,如十年老曼娥、茶皇“班章”、茶后“冰岛”等,及主人旅行时带回的西藏雪菊、雪山古茶等好茶,木屋里环绕着阵阵香气。倚窗而坐,凭栏望去,窗外清水溪有节奏地潺潺流淌,环绕着好几户人家的老黄葛树遮天蔽日,爬山虎悄悄地布满窗台。

“我们在这里回收历史。”海上希望下浩里随处可见历史感和年代感,保留那些珍贵的老旧风貌与记忆,通过一些旧物唤起那些逝去的情感共鸣。当我一边品茶,一边翻阅店里特制的下浩秘集时,注意到一位姓黄的留言者,留言甚多,言辞极为有才。这时,海上缓缓道来其中奥秘,原来黄先生就是住在下浩里所在木屋隔壁的邻居,排行老二。从小家境殷实,父亲是实业家,带着一家四口从湖北搬到重庆,以皮具兴家。抗战时高校西迁,武昌中华大学(解放后并入华中师范大学)不得不转移,黄老先生慷慨让出住宅给学校办学,并供给物资支持。学校为表感谢,让黄老先生担任名誉校长。解放后,局势有变,黄家家道中落,不过前些年师大的老教授们还专程回重庆拜访过黄家。

夕阳西下,走出下浩里,隔壁其貌不扬的大学旧址已传出黄家老大拉二胡的声音。眼前这条幽静的老街,不知藏着多少故人与往事,或激荡,或婉转,或神秘,或有趣,而刚刚待过的下浩里,就像是老街的守护者,也像是故事的记录者和讲述者,故事里有现在主人的身影,也有过去老街的画面。想起海上对我说,“房子要靠人气来养”,她说的人气想必就是人情味吧。

推荐人语

转角处开辟出的图书天地,摆满各类书籍,关于旅游的、摄影的、建筑的、文学类的……《灌篮高手》这类老漫画也能找到。主人家是有故事的人哦,而且也非常会讲故事。

地址:南岸区下浩老街米市街3号

最难忘的特点:楼下的放映室正在打造中,电影、音乐、读书、绘画等主题沙龙及旅行分享会等活动将陆续推出。endprint