中外传统商业文化与经济发展

文/徐礼媛

中外传统商业文化与经济发展

文/徐礼媛

在中国传统文化中,古代商人的经营哲学也是一朵艳丽的奇葩。自夏商,到明清,数千年的古典商业实践过程不断包容—异化—传承,形成了以商业制度和商业伦理为核心、以乡规民约和民俗文化为外在表现的中国传统商业文化体系。尽管在我国二千多年的传统社会中,自给自足的小农经济占据统治地位, 但是商品经济也曾在一些历史时期繁荣发展。与明清时期以晋商、徽商为代表的商品经济发展相类似, 在宋代商业也曾非常繁荣, 并出现了与之相应的商业文化。到了清末民初, 在西方经济、文化的冲击下, 上海、汉口等地方的商业有了新的变化和发展, 借由中西方商业文化的交融与碰撞,我国经济得到了一定的发展,中国的传统商业文化也有了新的内涵。本文将选取中国传统商业发展的几个特殊时期,对比西方商业文化,旨在探寻商业文化与经济发展之间的关联。

两宋时期商业文化

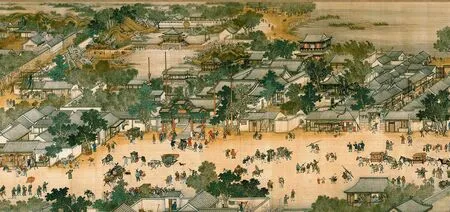

两宋时期, 在与北方少数民族政权的边贸以及东南沿海的海外贸易发展过程中, 商品经济繁荣起来。针对当时社会上的从商之风, 北宋夏竦曾说:“众以为法贱稼穑,贵游食,皆欲货耒耜而买舟车,弃南亩而趋九市。臣窃恐不数十年间,贾区多于白社,力田献于驵侩。” 当时,僧侣也广泛从事商业活动,“广南风俗, 市井坐估, 多僧人为之, 率皆致富” , 就连官吏也“不耻商贾, 与民争利” , “今官大者, 往往交路遗,营资产, 以负贪污之毁;官小者, 贩鬻乞丐, 无所不为”。在北宋的东京, 随处可见店铺、酒楼, 与民居、官署、寺宇相错杂然见于街面, 连宣德楼南面御街两侧的御廊也“许市人买卖于其间” 。当时, 通宵营业的夜市是汴京独有的特色:朱雀门外大街妓馆云集,“街心市井, 至夜尤胜” ;州桥夜市以各类小吃闻名;马行街夜市“比州桥又盛百倍, 车马阗拥, 不可驻足” 。到了南宋时期,偏安之都的杭州更是笼罩在醉生梦死的享乐之风下, “士夫一领之费, 至靡十金之产, 不唯素官为之, 新仕亦效其尤者;妇女饰簪之微, 至当十万之直, 不唯巨室为之,而中产亦强仿之矣” 。据吴自牧《梦粱录》记载, 南宋临安的商品有414大类。

商业经济的发展, 带来了文化观念上的变化。陈亮、叶适、陈傅良、吕祖谦、陈耆卿等人都在商人的地位、义利关系等各方面对正统思想提出了挑战。

陈亮认为:“ 古者官民一家也;农商一家也;上下相恤, 有无相通, 民病则求官, 国病则资诸民, 商籍民而立, 农赖商而行, 求以相补而非求以相病……后世官与民不复相知, 农与商不复相资以为用, 求以自利而不恤其相病, 故官常以民为难治, 民常以官为利己,农商相视, 以虞其龙断而已, 利之所在何往而不可为哉!”针对以农为本, 商人则作为“四民”之末的传统歧视观念, 陈耆卿提出:“古有四民, 曰士, 曰农, 曰工, 曰商。士勤于学业, 则可以取爵禄;农勤于田亩,则可以聚稼穑;工勤于技艺, 则可以易衣食;商勤于贸易, 则可以积财货。此四者, 皆百姓之本业,自生民以来, 未有能易之者。”这些明显具有反传统文化的重商思想, 不仅对封建等级制度、传统伦理纲常造成冲击, 而且“人生不能无欲, 有欲不能不争”的重欲争利、追求享乐思想似乎逐渐成为一种时代精神。在重商思想影响下, 不仅两宋时期商业活动成为支撑城市生活的经济命脉, 而且商人地位也有了很大提高。商人不再低人一等, 反而成为世人羡慕的对象。商人不仅可以送子弟入官学读书, 可以参加科举考试, 出任官职;还可以向官府进纳钱粮而跻身士流, 通过与宗室、贵戚和官僚家庭联姻而获得特权。宋代, “将娶妇, 先问资妆之厚薄;将嫁女, 先问聘财之多少”。宋哲宗时, 有人上疏:“窃闻近年, 进士登科, 娶妻论财……市井驵侩, 出捐千金, 则贸贸然而来, 安以就之。”

当然, 宋代的商品经济与中国古代商品经济一样,只是为了补充农耕经济的不足, 只是在一定程度上改变着社会文化心理和社会生活, 并没有从根本上改变农耕文化的统治地位。

晋商自古传承的商业文化

晋商文化是由山西商人创造的精神财富, 包括晋商的商业组织制度、商业技术、经营艺术、城乡建筑、庙宇奉祀、商业教育、社会习俗等整个商业文明体系。

晋商文化的内涵十分丰富, 其主要内容可以大致概括为:唐晋遗风的管理思想;崇拜关公的商业伦理;源于地缘贸易的创业精神和乡土轴心的理财理念;人本思想的企业文化。

(一)唐晋遗风的管理思想

中国古代的尧、舜、禹、夏, 都在山西建都。周朝建立以后, 周成王封其弟叔虞为唐侯, 唐后来改为晋。当时周成王要求叔虞到唐地(今山西晋南一带)后要实行“启以夏政, 疆以戎索” 的施政方针。唐叔虞按照中央政府的要求制定的施政方针, 适当保留了夏代以来的一些制度, 维护夏人的传统习俗, 暂不实行以周礼为中心的宗法制度。同时, 依照游牧民族生产和生活习惯分配土地, 开设田间疆界, 以便利

农牧生产, 暂不实行周朝规定的井田制度, 实行了不完全等同于周朝的政治经济政策。由此, 晋国孕育出有别于其他诸侯国文化内涵的唐晋文化, 它相对于以周礼为基础的周、鲁、齐、燕文化, 具有政治上博大宽厚、兼容并蓄,经济上求同存异、自强不息的内力与特点。

(二)崇拜关公的商业伦理

孔子作为中国伟大的思想家, 其思想博大精深,一直是中国传统社会中儒家思想的重要内容。孔子思想的核心是仁爱和中庸, 他提倡人们立身处世的标准应当是忠义、诚信、礼节与德政, 以此建立一种稳固、和谐的人际关系。晋商所崇拜的关公, 其一生身体力行“忠义”二字, 是忠实实践孔子仁义、忠信的典范, 加之其忠肝义胆, 诚信磊落, 令万民景仰, 被政府封为“关圣大帝” , 民间视为战神、财神。所以, 财雄势大的山西商人, 一是由于与关公有地域亲情, 二是要借关帝君的神威保护商人事业的发展和财产的安全, 到处兴建规模宏大的“关帝圣庙”作为会馆。在关公崇拜下, 晋商不仅以关公的忠义楷模教育约束员工, 而且在商业活动中表现出了诚实守信等商业伦理。

(三)源于地缘贸易的创业精神和乡土轴心的理财理念

山西北方横隔万里长城, 其北边就是蒙古等游牧民族, 自古以来就是农牧两大经济区的交接边缘。汉族文化与少数民族文化碰撞、融合, 使山西的黄土文化中不仅具有中原崇礼守信、节俭谨慎的文化特征, 而且具有少数民族骁勇豪放、敢闯敢创的精神。明清晋商很多成功者多是闯口外起家的, 如祁县乔家、太谷王家、榆次常家等。这些闯口外的成功晋商,几乎都是勤劳勇敢、敢冒风险、具有创业精神的优秀人才。加上明朝的“开中法”与清王朝统一了北方蒙古地区和东北, 晋商才能集历史机遇(天时)、地缘优势(地利)和人的精神(人才)之利, 进行异地贩运贸易, 驰骋九州。

晋商的理财理念与技术, 也发端于农业文明与传统的家规, 从结构上说是以亲属和乡土关系为轴心, 从内容上说还是治家要勤俭, 对人要讲信义, 讲厚道, 反对营私、巧取。晋商提倡商道、商德, 先义后利, 以义制利,童叟无欺, 并有相应的管理制度与之配合。

(四)人本思想的企业文化

晋商文化的人本思想最突出的表现为人身股制度。晋商的股份制, 当时称为股俸制, 有银股、身股之别。银股是财东出资并按一定的单位额分股利的股份合作形式, 身股又称顶生意, 即不出资本而以人力获得一定数量的股份, 按份额可参加分红。顶股办法一般由大掌柜向财东推荐, 经财东认可, 即可将其名字录入“万金账”, 叫做“人身股” 。银股和身股的区别, 即是俗称的“出资者为银股, 出力者为身股” 。劳动力作为资本而顶股是晋商的一大创造, 它与几百年后西方国家出现的人力资本股或企业管理中的股票期权等制度相比, 不仅可以变劳动者为企业股东和主人翁, 较好地解决了劳资关系矛盾, 而且使更可能多的员工分享企业的利润, 这就充分体现了企业管理中的以人为本的思想。明清晋商在五百多年的辉煌中, 孕育出了大量优秀的精神财富。晋商正是将晋商文化转化为企业综合竞争能力, 才能在几百年激烈的市场竞争中立于不败之地。

近代汉口、上海的商业文化

以晋商为代表的中国传统商帮在明清时期的大发展为中国古典经济造就了最后的繁荣,1840年鸦片战争后,上海开埠, 中国进入半殖民地半封建社会,西方各国商人纷纷涌入上海设洋行、开银行。在外国商人的示范下以及后来的洋务运动中, 上海出现了一批带有鲜明资本主义性质的新型企业。之后, 在实业救国的思想下, 资本主义工商业迅速发展起来, 到民国时期以上海为首的东南沿海地区已成为近代中国民族资本主义最发达的地区。

在改变一部分传统商业思想文化, 并吸收了西方商人的经营方式与文化观念后, 上海产生了中国近代新型的商业文化。在这种商业文化中, 首先是完全打破了中国封建社会历史上长期形成的“士农工商”这一传统的定位序列, 使商从四民之末跃居为四民之首。因为“士无商则格致之学不宏, 农无商则种植之类不广, 工无商则制造之物不能销”, 所以商是“握四民之纲领”, 是四民之首。并且由于“上海一埠为通商最盛之地, 商家居住最繁”, 商人的力量也最为强大, 所以近代上海商人已在很大程度上解除了以往商人无法摆脱的自卑情结, 而是自豪地表示“论势力以商界为最优” 。其次, 对商业在整个国家经济中地位和作用的认识也上升到空前的高度, 这尤以“商战”论为代表。在上海经商的郑观应指出,西方列强对中国的侵略包括军事侵略和经济侵略这两种主要方式, 其中尤以经济侵略更为危险, 因为“兵之并吞, 祸人易觉;商之掊克, 敝国无形” 。针对西方列强的军事侵略和经济侵略, 中国也应采取“兵战”和“商战”两种方式进行抵抗, 而且应将“商战”放在首位, “以商立国”。其原因在于有形的“兵战”只能治标, 而无形的“商战”却能治本。可以说, 面对西方列强的经济侵略, “商战”论的提出标志着当时中国思想界对中国民族资本主义工商业的作用有了更全面、更深刻的理解。第三, 西风东渐, 大大增强了上海商人的竞争意识, 使近代上海的商业文化具有更强的竞争创新色彩。西方资本主义是在“物竞天择, 适者生存”的竞争中发展起来的, 弱肉强食的自然法则也同样适用于资本主义商业发展。没有竞争意识的商人, 在激烈的市场竞争中就难以生存和发展。上海商人很快适应并接受了竞争意识, 甚至还将竞争意识的有无视作能否救亡立国的重要因素,明确表示“竞争者, 实为立国之基础,而挽回国势之要务也” 。

在西风东渐中形成的重商、兴商的近代上海新型商业文化, 不仅促使上海商业贸易取得巨大发展,成为东方明珠, 而且对上海以后的经济定位产生深远的影响, 整个近代的上海社会也体现出明显的商业化特征。直到今日, 我们在上海的经济发展中仍可以看到自信而又精明的商人, 感受到崇尚竞争和秩序, 讲求经济利益的商业文化。

与上海有些类似, 在明清时期即为“四大名镇”之一, 近代又一度发展为仅次于上海的第二大商业巨埠, 被誉为“东方芝加哥”的汉口, 其商业文化也出现了一些新变化。汉口开埠后, 大量外国机制商品如洋布、洋纱、煤油、五金制品等相继涌入。据清末统计,汉口市场外国棉织品类达60种, 杂货达27种, 五金制品达15种以上。这时, 汉口已有经营以洋货为主、广货为辅的洋广杂货店50余家, 所经营的商品80%是洋货。民国初期, 被时人称为“五洋商店”(洋火、洋油、洋烛、洋皂、洋烟)的洋杂货铺已遍布汉口。在西风东渐的影响下, 新式文化娱乐场所如游艺园、俱乐部、健身房、舞厅、电影院、文明剧场以及跑马场、高尔夫球场等相继出现。与繁荣的商业发展相对应, 1898年,清政府在汉口设立商务局, 1907 年, 在汉口的各帮商董组织汉口商务总会, 代替原来商务局以管理全镇商务事宜。1908年, 清政府在汉口、武昌设劝业道, “兴工劝商”, 并管理工矿、商业及交通事务。与传统商业大多是独自经营, 或在亲友、同乡关系的基础上合伙经营不同, 汉口许多企业采取了新式股份公司形式。在企业内部管理上, 新式商业企业也多采用雇佣制,内部分工明确, 实行规范化管理。这些商业领域的变化, 不仅使汉口在社会习俗、观念等方面发生变化,而且商人在提高自身社会地位、责任感以及增强参政意识方面也有积极的进步。但与上海相比, 汉口的商业文化仍更多地受到传统思想、制度等方面的束缚, 没有能发生显著而又深刻的变化。

商业文化与农耕文化的关系

中国在二千多年的传统社会中, 创造了以小农经济为代表的高度的农业文明。与之对应, 以农业自然经济为主体的农耕文化是中国传统文化的主要代表。这种农耕文化与以中央集权的专制和政治伦理文化本位的文化相结合, 产生了强大的凝聚力,使得小农之小与大国之大得到统一, 使得自给自足的小农经济在中国成为一种超稳定结构, 并延续了两千多年。

在自给自足的小农经济下, 为把农民固定在土地上, 男耕女织的自给自足的农业被称为“本业”, 而工商业成为“末业” 。因为商业可以获得高利, 不利于农业的稳定, 因而也不利于整个国家的稳定, 所以“重本抑末”政策从汉代一直延续到近代。与之相配合, 经济思想方面则是强调平均主义的不患寡而患不均的均贫富思想, 崇俭黜奢的消费观;在思想道德层面, 是重义轻利的价值观, 它要求人们不要谈物质利益, 而是要一心一意谈仁政, 谈礼义, 即所谓“君子喻于义, 小人喻于利”, 即使退一步讲也是义大于利, 以义制利, 即所谓“君子爱财, 取之有道” 。

小农经济的超稳定, 使得中国社会只能在一次次的变法和农民起义中循环往复。此外, 由于小农文化又最易满足, 对危机往往考虑不足, 容易陷入盲目乐观的境地。同样是因为小农文化容易满足, 虽然能激励人们顽强劳作、艰苦奋斗, 隐忍艰苦生活和环境, 但又容易不思进取, 听命于天, 听命于人。

尽管自给自足的小农经济占据统治地位, 但商业活动并没能在“抑商” 、“禁商”政策下完全消失, 反而随着商业经济的不断发展, 不仅动摇着封建社会的基础, 而且作为“异质”文化力量——商业文化不断崛起,改变着社会文化格局, 这在中国历史上唐宋、明清两个商品经济繁荣时期表现得尤为明显。但是, 中国古代商品经济是为了补充农耕经济的不足和统治者的需要而发展的, 商业的发展情况与农业的生产有着极密切的关系, 始终不能脱离农业而独立发展, 而是当农业经济繁荣时, 商业也跟着活跃;而当农业发展走入低谷时, 商业活动也就相应地进入迟缓阶段。这样以来, 商品经济对小农经济的巨大依附性, 不仅造成商品经济难以独立发展, 只能对小农经济产生一定的冲击和腐蚀, 也使商业文化始终不能保持独立文化个性, 也只能仅对社会生活和文化心理产生一定的“腐蚀”作用。那么, 蕴含着竞争、创新、“革命”精神的商业文化也只能消融在中国传统主流文化之中。

中国商业文化与西方商业文化的比较

西方很早就进入了商业社会, 不但商业十分发达, 而且其商业文化中的某些精神同样是人类社会共同的精神财富。在西方商业文化中,“重商”、“崇商”的思想十分突出。西方“重商”、“崇商”的精神最初起源于古希腊,古希腊人认为, 商业是高尚的、道德的职业, 古希腊人的这种观点对西方文明的形成产生了深刻影响。在近代的重商主义学说中,“重商”、“崇商”的精神表现得更为明显,早期和晚期重商主义都非常重视一国的对外贸易, 并把商业看成创造财富的重要手段。此后的古典经济学家亚当·斯密在《国富论》中肯定了交换对生产的巨大作用,他提出的分工加交换会促进经济增长的理论, 被后人称为“斯密动力”。与斯密同时代的休谟也认为,国家的强盛, 人民的幸福, 是与商业紧密联系在一起的。在重商主义者的理论指引下, 西欧商业资本迅速发展, 之后的商业革命加速了西欧封建主义的瓦解, 为资本主义工业革命奠定了基础。现代西方国家在市场经济体制下, 商业活动几乎覆盖了人类社会的所有生产生活领域, 成为完全的商业社会。

西方商业文化中鼓吹个人利益的天然合法性和至高无上性, 充分肯定人们的功利追求。西方功利主义思想产生于17世纪英国工业革命时期, 它作为一种认识和处理个人利益和社会利益、道德和物质利益之间关系的学说,为资本主义工业革命的发展提供了道德精神的支持。在功利主义思想中, 对于人类行为的效果, 功利是惟一有价值的, 从而主张人们应该积极入世, 追求财富是信仰上帝的表现, 勤劳致富是上帝恩典的象征。只要是自己勤劳努力得来的财富, 都是符合上帝对人的要求的, 都是可取的, 甚至提出“不获利的研究”都是“ 浪费光阴和自我放纵”。功利主义的这种精神和韦伯在《新教伦理和资本主义精神》中所提及的新教伦理精神中有很多相似之处, 新教中也提倡“理性追求社会财富是光荣的”。积极追求财富的思想和精神, 在当时不仅成为西方社会中人们的行为准则和道德价值观, 甚至在某种程度上成为近现代资本主义发展的动力, 极大地推动了整个西方世界的经济繁荣。

仔细考察中西方文化, 可以发现两者在商业活动中的某些方面也有相近的精神。如儒家主张节俭自律, 孔子认为“礼, 与其奢也, 宁俭”。西方提倡禁欲, 个人赚钱并非为个人享受, 是向上帝证明自己,要求个人实行严格的禁欲和冷酷无情的节俭。中国传统思想中的讲求先义后利的思想反映到商业中,就是商业经营活动不应只局限于聚财致富, 还要合乎道义原则, 做到“诚信无欺”的交易。对于讲究“礼之用,和为贵”的精神, 明清晋商更是在经营管理实践中将儒家的“礼”、“和”之道用于润滑贸易中的人际关系, 以求达到“和气生财”的目的。西方文化中同样讲究信誉和诚信, 认为“信用就是金钱”。托马斯·阿奎那提倡“公平的价格”,反对交易中的欺骗。霍布斯认为, 人的欲望是多种多样的, 每个人都会从一个平等和谐的社会环境中受益, 但这一个社会环境的维持,需要每个人的参与, 如果冲突发生就应该双方妥协。亚当·斯密认为, 人类基本都是利己的, 而且可以通过利他达到利己的目的。这些都是讲求互利、公平、诚信的思想。

但是, 从总体上而言, 与西方的商业文化相比,中国传统思想文化对商业有太多的束缚。儒家的“义利”观和“天理人欲”思想使得中国社会历来重视道德规范,轻视个人物质利益和社会地位。在人们的行为规范上,要求“君子谋道不谋食”, 即使人们在获利时, 也一定要考虑此举是否符合道德标准。其他诸如“见利思义”、“据义求利”、“义然后取”、“不义而富且贵, 于我如浮云”、“君子喻于义, 小人喻于利”等经典话语,更是时时刻刻约束着人们的思想和行为。

商业文化与经济发展

(一)商业文化与意大利衰落

中世纪时, 意大利凭借其地理优势所形成的便利的海陆交通、繁荣的海上贸易、蓬勃的民族精神而闻名于世。意大利的航用罗盘、造船技术、海上法规和航海条例独步一时, 它在西欧广阔的海洋上占据了绝对的优势, 而且意大利商人是西欧最具创造力、最富进取的商人。但是, 到了16、17世纪, 意大利的工商业却逐渐衰落, 日趋凋零。这其中除了有政治制度、国际环境等客观条件的原因外, 还有一个不可忽视的因素即商业文化日趋保守, 缺乏创新。具体来说就是以往意大利开拓海洋贸易所产生的勇敢、进取、开拓创新的商业精神逐渐丧失, 巨额财富和经济繁荣使人们安于享乐。

15世纪之后, 地理大发现带来了欧洲经济的重大变革, 商业航路开始由地中海转移到大西洋沿岸。大西洋沿岸的英、法、荷等国纷纷崛起, 形成了西欧新的世界市场体系, 并在16、17世纪全面推进。而此时的意大利,并没有意识到新变化带来的威胁, 依然固步自封, 固守着种种传统的制度模式和思维方式, 这其中的一个表现就是意大利商人依然坚持腐朽封建的行会制度。行会制是中世纪意大利城市工商业的产物, 它在中世纪早期对于保护稚嫩的工商业确实起到了不可抹杀的作用。但是,到了中世纪晚期, 它的腐朽、封建及墨守成规也越来越暴露出来。16、17 世纪的行会“变得越来越狭隘和排外,它们制定了越来越多的严格的规章”, “限定价格, 维持工资水平, 以防止降低产品成本, 保持传统的一致性,扼杀竞争” 。这种保守落后的行会制度形成了一个僵化、呆板的市场经济体系, 造就了一幅死气沉沉的工商业局面, 也是最终促使意大利工商业衰亡的“刽子手”。

从意大利在中世纪时以商业兴盛, 到在16、17世纪工商业甚至整个国家经济衰落的过程中, 都可以看到商业在其国家经济中的重要作用, 可以看到商业文化对促进商业繁荣、保持经济活力和增加国家竞争力的重要作用。当然, 意大利是一个半岛小国, 商业尤其是海外贸易对其有特殊意义, 它的兴衰似乎并不能完全说明商业文化对一国经济发展的重要作用。当时间到了20世纪60、70年代时, 东方世界中另一个小岛国日本的经济崛起, 却再一次使美国等西方资本主义国家深刻认识了商业文化或企业文化对于企业发展及国家兴盛的重要作用。

(二)培育中国的现代商业文化

美国著名经济学家S·库兹涅茨在其著作《现代经济增长:发现和反映》中写道:“一个国家的经济增长,可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力长期上升, 这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识之相应的调整的基础上的。”这就是说, 经济增长的基础除了技术因素外, 还有文化的重要作用, 而一个国家的思想文化体系中直接关系经济增长的就是商业文化。此外, 一些学者还认为, 商业文化作为一种独特的文化工具, 也是一种生产力。特别是商业企业文化, 作为管理的高级阶段, 一种高级管理形态——文化管理, 它给企业带来的凝聚力直接就转化为生产效率, 也就是说, 它直接就转化为了生产力。也有学者认为商业文化作为商业的要素, 也是一种经济资源。总之, 商业文化在现代市场经济体制下, 必然对经济增长发挥重大的作用, 同时也是一种有待深度挖掘和提炼的资源。

那么, 商业文化的基本内容是什么呢? 中国商业文化学的奠基人、原商业部部长胡平认为,商业文化是:(1)商品是一个载体, 文化附加在商品上, 所以商品本身就是一种文化;(2)商品营销文化, 营销是根据消费者需要, 企业利用各种手段使商品满足顾客的需要, 营销的手段和方法也是一种文化;(3)商业环境文化, 一个企业要有良好的内部购物环境和外部环境;(4)商业伦理文化, 企业在商业竞争中要公开、公平, 要讲信誉, 讲诚信, 或者说一切商业活动要遵循基本的社会道德伦理;(5)新商人文化, 就是使新一代的商人成为有文化、守法律的商人;(6)商业精神, 商业精神是商业的灵魂, 是企业的价值观念, 商业精神要把企业发展的目标与全体员工的需求结合在一起, 成为员工们共同追求的目标和共同的道德规范及行为准则。

至于中国现代商业文化的内涵, 除了要挖掘中国传统文化中具有现代价值的商业文化和精神, 如“说一不二”、“童叟不欺”的诚信文化,“和为贵”的商业和谐伦理,“勤、俭、廉”的商业精神, 经世济民的商业责任感和爱国主义外,中国现代商业文化还应吸收西方商业文化中于我有用的商业文化和思想。比如, 经济主体有平等地参与市场平等精神和商品交换中互利精神,及西方国家商业文化中以法律合同承诺明确双方的权利与义务,并依法执行的契约精神。最后,中国的现代商业文化必然应该找准时代的脉搏,在“新常态”和互联网经济大兴其势的过程中,发出属于商业文化的声音,促进国民经济的健康发展。