华南地区基于小波变换的地震活动性分析

董非非,吕 坚,邓 辉

(江西省地震局,南昌 330039)

华南地区基于小波变换的地震活动性分析

董非非,吕 坚,邓 辉

(江西省地震局,南昌 330039)

根据1500年以来东南沿海地震带与长江中游地震带的本尼奥夫应变曲线资料,运用小波变换的方法,以不同的小波尺度分析得到了不同时间尺度下的地震活跃期和平静期。结果表明:东南沿海地震带5级以上地震10年尺度内的活动周期大约为300年;1970年以来ML≥4.0级地震大致呈现出5年左右的周期,目前正在进入ML4.0级以上地震的活跃期。长江中游地震带5级以上地震可看出较为清晰的 “集中活跃-间歇平静”特征,目前处于第4个活跃幕;1970年以来ML≥4.0级地震,共有3个活跃期,未来数年可能仍处于ML≥4.0级地震的活跃时段。

本尼奥夫应变;小波变换;活跃期;平静期

0 引言

华南地区在新构造运动上属于比较稳定的地块,内部未发现明显的活动断裂和褶皱,其地震活动性与华北和西部相比相对较弱。然而,华南地区位于我国东部,是我国人口集中及经济较为发达的地区,一旦发生破坏性地震,将会造成极大的社会影响和经济损失。因此开展本区域的地震活动性研究是非常有必要的。

地震活动性的研究有助于我们了解区域地震活动的周期、特征以及预测未来的发展趋势。其中,地震能量释放是区域构造应力活动的最直观反映,也是地震活动性研究的基础。在研究中通常采用应变释放来表征地震的能量释放[1]。1951年,Benioff首先使用这一概念,绘制了给定地区在给定时间内的积累应变释放曲线,又称为本尼奥夫应变曲线[2]。在我国有多位学者利用应变释放资料在地震活动性研究中取得了较为显著的成果[3-9]。

地震资料具有多尺度的特点,分析这类数据小波变换是有效的方法之一。小波变换最早是1984年在进行地震信号分析时提出的,具有能够根据分析对象自动调整有关参数的 “自适应性”和能够根据观测对象自动 “调焦”的特性。在地震资料研究中,相比与传统的M-T图(横坐标表示时间,纵坐标表示震级),小波变换方法具有快速准确识别突变点,多尺度分析的特点。因而广泛应用于地震震相识别[10]、地震波形反演等研究领域。其中以高斯函数及其一阶导数为小波基的小波变换具有:对称、可微、可积、时频两域都是高斯型且呈平方型指数衰减特性,且在时频两域均有较好的局域性[11]。万永革[3],张小涛[7]等利用该函数为小波基,较清晰地分辨出了应变释放曲线的突变点,得到了中国大陆及华北地区不同时间尺度下的地震活动性特征。

本文将沿用上述两位学者的方法,利用华南地区的东南沿海地震带和长江中游地震带的本尼奥夫应变曲线资料,采用小波变换方法,分析不同时间尺度和震级尺度上地震带内所对应的地震活跃期和平静期,以期为我国华南地区地震活动性发展趋势的判断,以及防震减灾事业的开展提供一定的参考依据。

1 研究区域及资料选取

华南地区属于中国大陆及邻区6个Ⅰ级活动地块区之一[12-13],其南部受到太平洋、菲律宾海板块与欧亚板块的相互作用[14],出现板块俯冲、岛弧形成、大陆增生的地球动力学特征;而其西部则主要受到青藏高原隆升推挤形成系列造山带,引起岩石圈内部变形的构造特征。

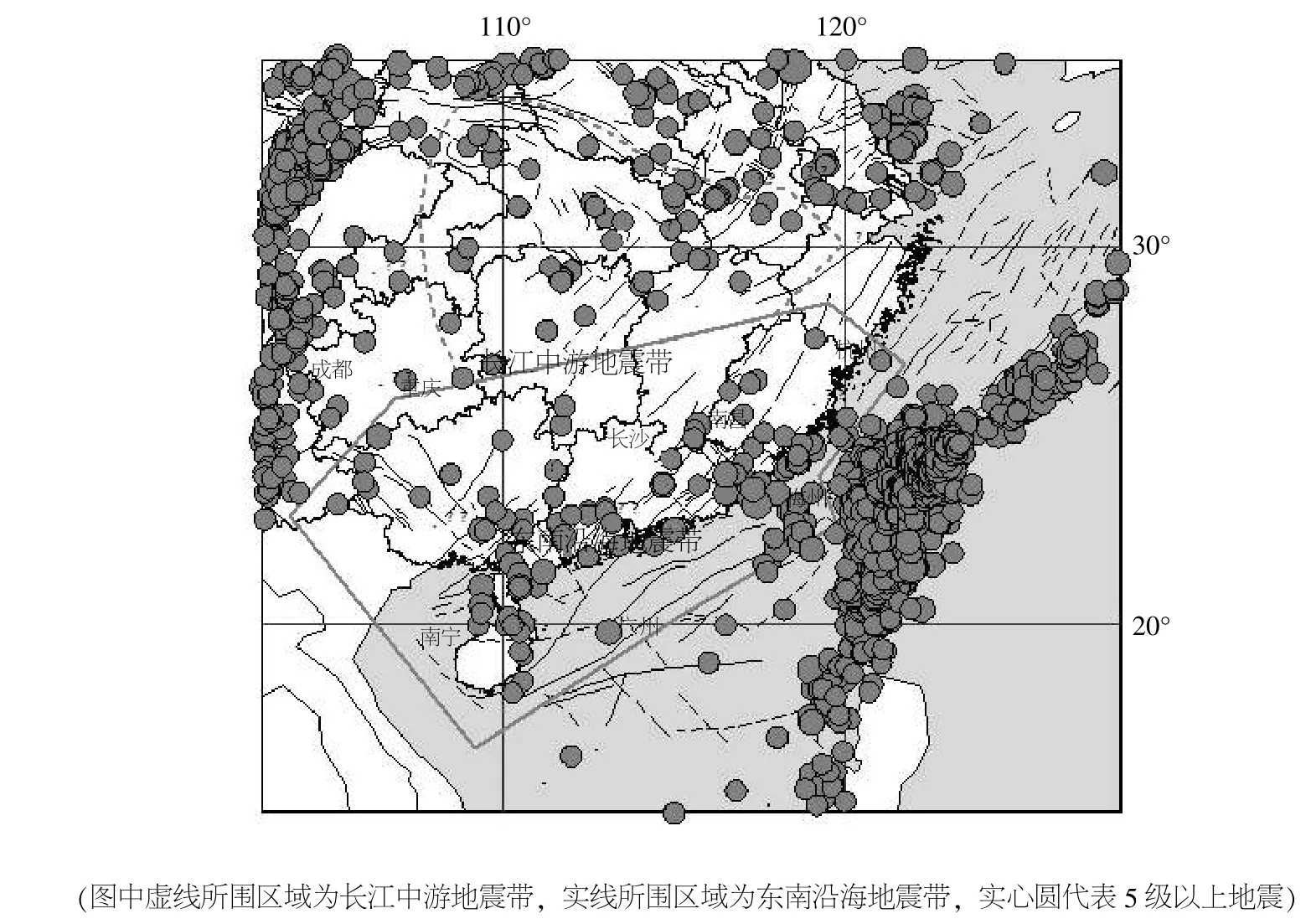

结合有史志记载以来5级以上地震的空间分布特征、地震构造特征以及地壳结构和地球物理场特征,又可将华南地块区划分出东南沿海地震带和长江中游地震带(图1),开展相应的震情形势研究工作。近几年的地震动力学研究表明,菲律宾海板块向欧亚板块的不均匀挤压碰撞作用主导了东南沿海地震带的地震活动趋势,形成海强陆弱,东强西弱的总体格局。长江中游地震带的地震活动则受到青藏地块区的向东运动以及华南、华北两个活动地块区的边界动力作用影响。

本文采用时振梁等[15]的公式计算研究区域的本尼奥夫应变曲线值,并以高斯函数为小波基对历史地震0.1年之内的本尼奥夫应变积累做小波变换,其结果对应于地震活动的平滑结果;且以高斯函数的一阶导数为小波基做小波变换,其结果用于检测地震活动的突变点,若脉冲向上则表示信号增大,向下表示信号减弱[3,7]。

据研究[16-18]华南地区5级及以上地震自1500年以来记录相对较为完整。1970年以后,随着全国测震区域台网的布设,地震的监测能力得到了有效提高,ML4.0级以上地震基本可以做到无遗漏。ML4.0级地震对中强震的发生有很大的影响,选取这个震级更符合实际的地震能量的释放演化过程。因此本文将对华南地区1500年以来的5级以上地震以及1970年以来ML4.0级以上地震进行分析,包括东南沿海地震带和长江中游地震带两个区域发生地震的本尼奥夫应变曲线的小波分析。以下分别讨论。

2 数据处理与分析

2.1 东南沿海地震带

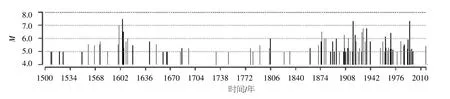

东南沿海地震带1500年以来5级以上地震活动具有明显的平静-活跃交替的特征(图2),活动周期平均约300年左右,平静期约100年,活跃期约200年。第一活动期间发生了1600年广东南澳7.0级、1604年泉州海外71/2级、1605海南琼山71/2级3次7级以上地震;第二活动期间发生了2次7级以上地震,分别为1918年广东南澳7.3级地震和1994年台湾海峡南部7.3级地震。

图1 华南地区1500年以来M≥5级地震分布及地震带的划分Fig.1 Epicenter distribution of earthquakes with M≥5 in South China since 1950 and the division of seismic zone

图2 东南沿海地震带1500年以来M≥5级地震的M-T图Fig.2 The M-T figure of the southeast coastal seismic belt (since 1500, M≥5)

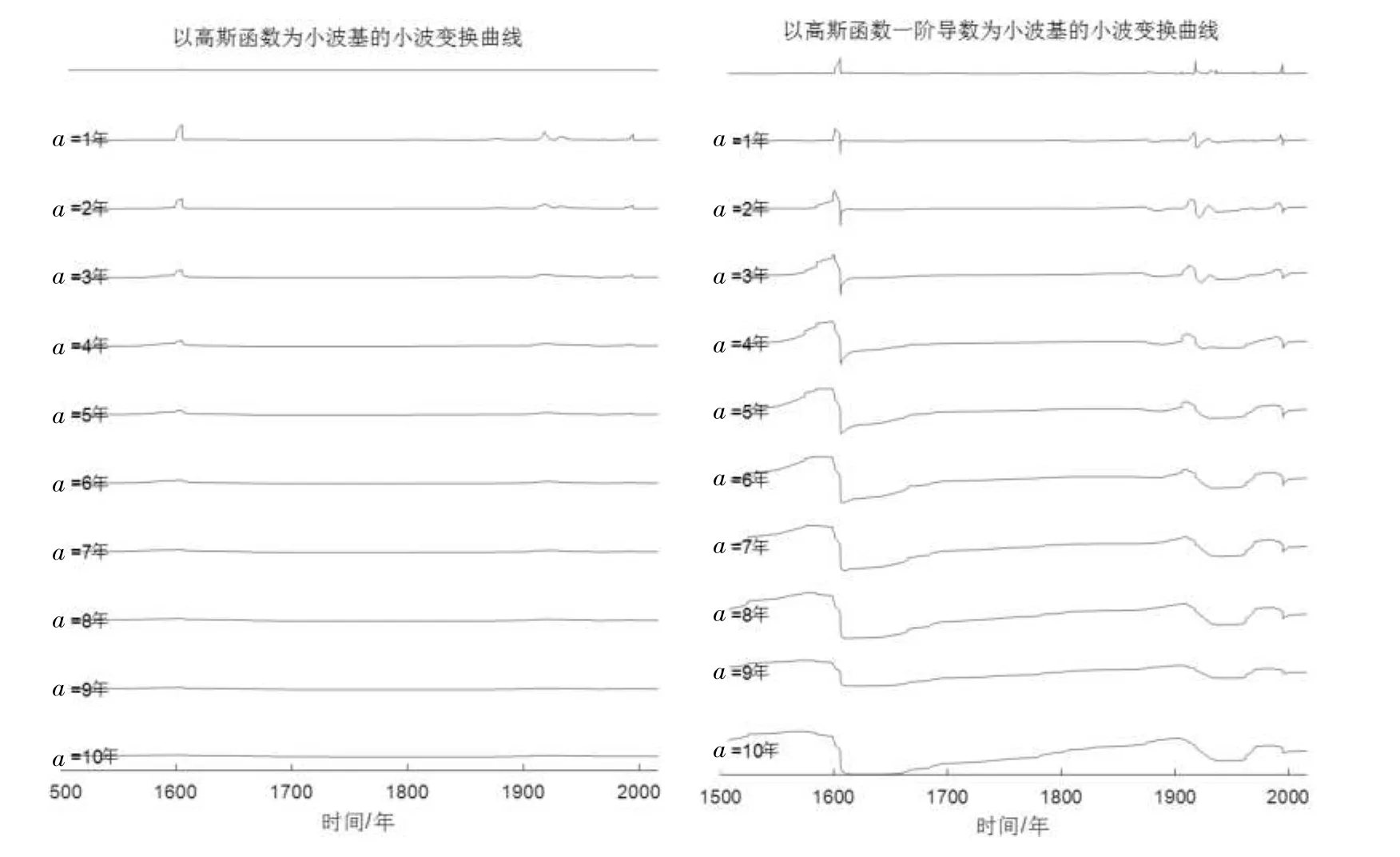

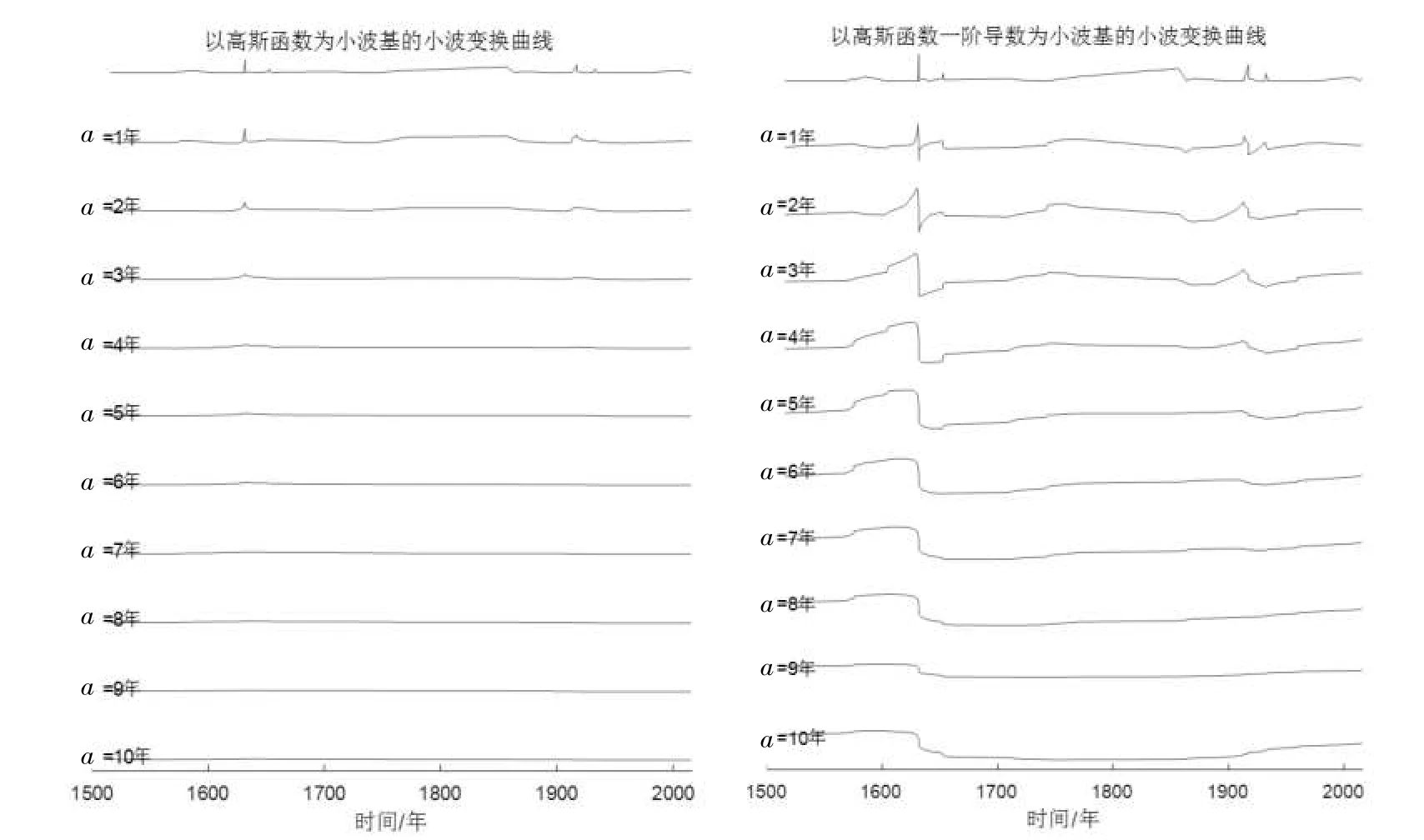

对东南沿海地震带1500年至2016年7月以来M≥5级地震资料,应用上述方法进行本尼奥夫应变曲线及其相应的小波变换计算,图3中左右两图最上端一条是本尼奥夫应变去均值的原始资料曲线,左图下边为不同时间尺度以高斯函数为小波基的小波变换曲线;右图下边是不同时间尺度以高斯函数一阶导数为小波基的小波变换,图中数字是对应的小波时间尺度。图5、图7及图9图示类同)。从小波变换曲线能够看出,总体上东南沿海地震带M≥5级地震的活动周期约为300年,无论采用哪种小波尺度,这种周期性都较为明显,且在该段时间内东南沿海地震带大致经历了两个活动期。运用小波变换得出东南沿海地震带的周期性变化和活跃期高峰与图2分析结果一致,这说明小波变换的分析结果是可信的。从1900年以来东南沿海地震带5级以上地震的以高斯函数一阶导数为小波基的小波变换结果来看,该时间段内5年尺度内可看出较为清晰的活跃与平静交替的幕式分布特征。2016年7月31日广西苍梧发生的5.4级地震,打破了东南沿海地震带5级以上地震长达16.6年的地震平静。结合此分析,东南沿海地震带可能会开始新的地震活跃幕。

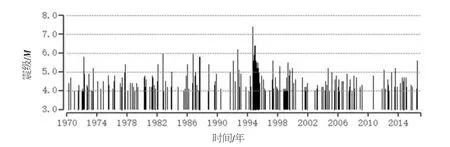

1970年至今,东南沿海地震带发生ML≥4.0级地震293次,其中ML4.0~4.9级地震247次,ML5.0~5.9级地震44次,ML6.0~6.9级地震5次,ML7.0~7.9级地震1次,最大地震为1994年9月16日台湾海峡南部的7.3级地震(图4)。从图4可看出该时段内地震活动具有一定的丛集活动特征,但周期较难分辨。最近的一丛活动大约从2012年开始,2016年仍在持续活跃,发生了6月18日福建漳浦海域ML4.0级、7月8日湖南郴州ML4.1级以及7月31日广西苍梧5.4级地震。

图3 东南沿海地震带1500年以来M≥5级地震的本尼奥夫应变曲线的小波变换Fig.3 The wavelet transform result of benioff strain curves of the earthquakes(southeast coastal earthquake belt,since 1500,M≥5)

图4 东南沿海地震带1970年以来ML4.0级以上地震的M-T图Fig.4 The M-T figure of the southeast coastal seismic belt(since 1970, ML≥4.0)

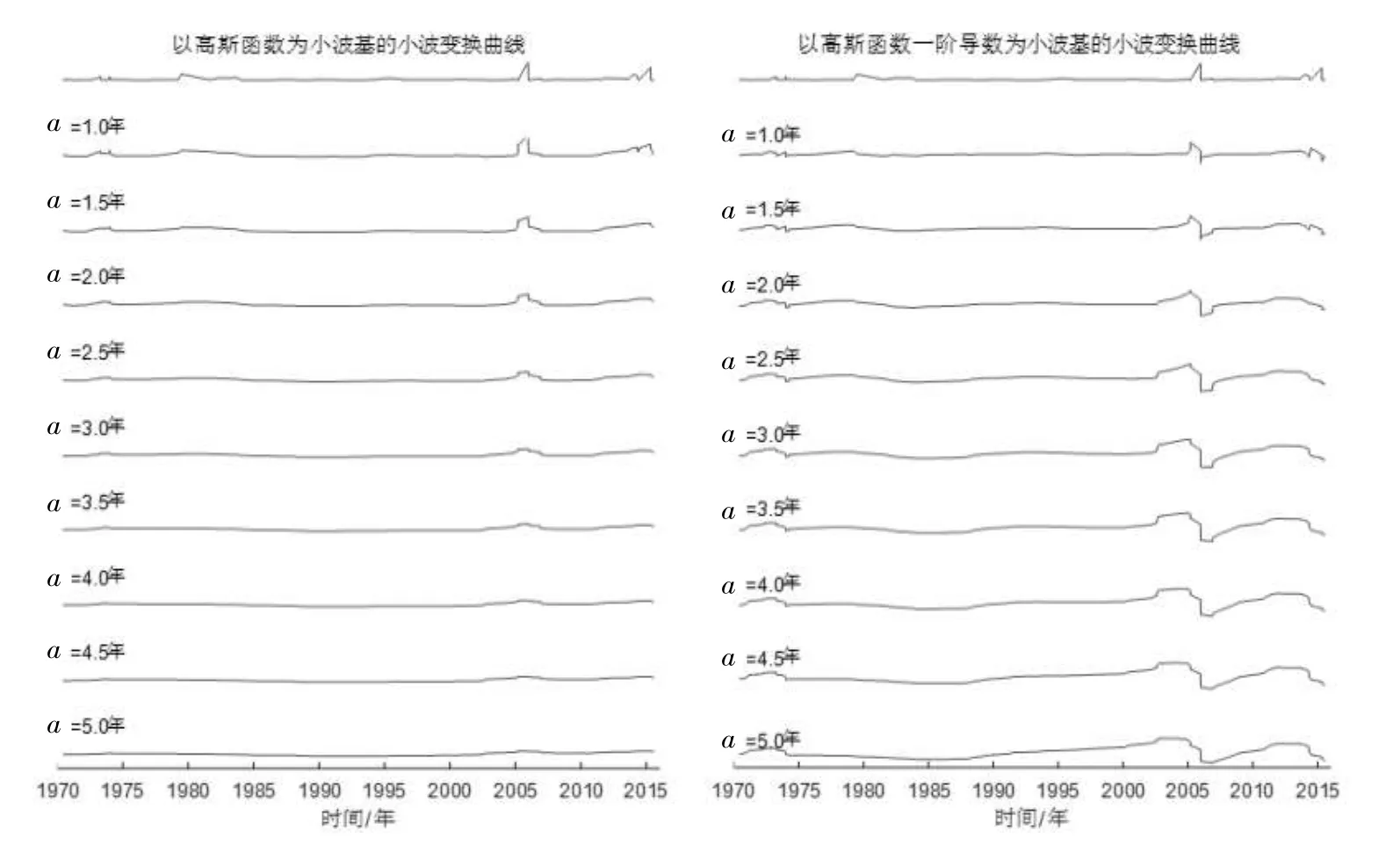

对东南沿海地震带1970年以来ML≥4级地震的本尼奥夫应变曲线以高斯函数及其一阶导数为小波基进行小波变换,小波变换曲线见图5。从图中可以看出, 自1970年以来,在1~5年的时间尺度上该地区ML≥4.0级地震一共有7个活跃期,大致呈现出5年左右的周期,而且其强度随时间在变化,随着小波尺度的增加,地震活跃期突跳更加平滑。第一个活跃期对应的是1972年台湾台南西海中5.1级地震前后,第二个对应1977年广西平果5.0级地震前后,第三个对应1982年云南富宁东5.8级地震前后,第四个对应1986年南海东沙群岛东北5.4级地震和1987年南海东沙群岛东5.5级地震前后,第五个对应1992年南海东沙群岛东北海域5.9地震前后以及1994年台湾海峡南部7.3级地震前后,第六个对应1999年台湾海峡5.0级地震前后,第七个对应2004年广东阳江4.9级地震和2007年福建顺昌4.7级地震前后。根据曲线分析,结合M-T图(图4)的分析结果,可得出在5年以下的时间尺度上,研究区内目前应该正处于ML4.0级以上地震的活跃期。

2.2 长江中游地震带

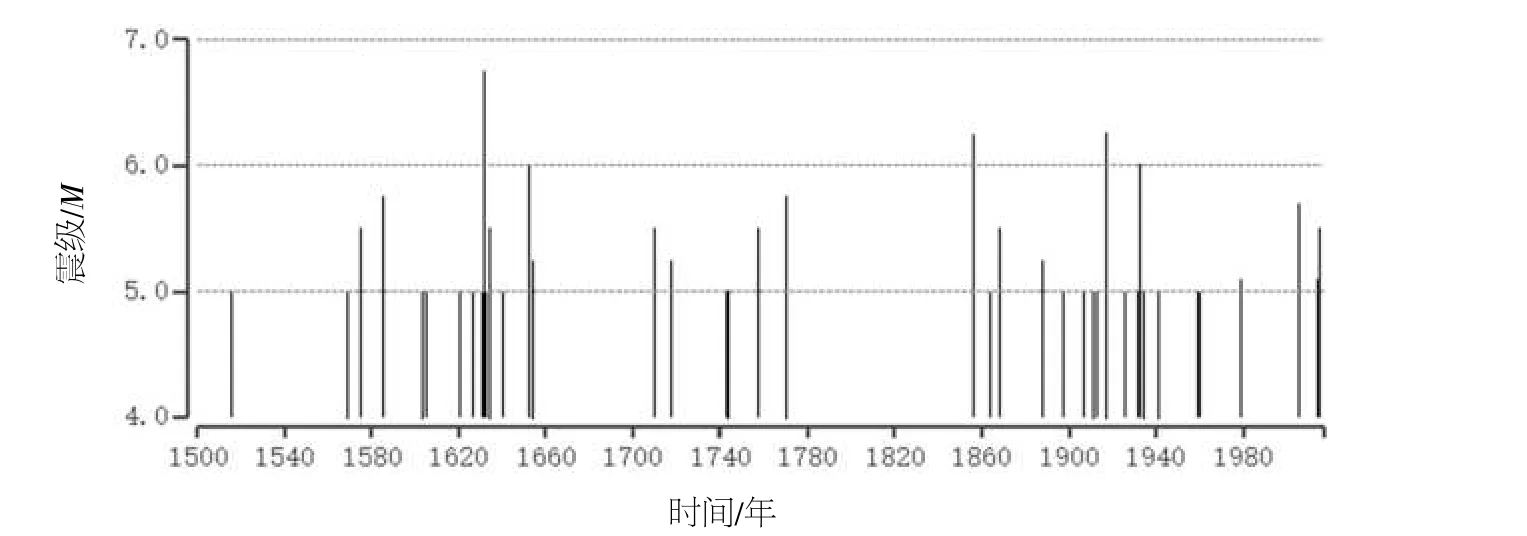

长江中游地震带历史上发生了5~5.9级地震48次,6~6.9级地震7次,未发生过7级以上地震(图6)。1970年迄今,发生了1979年5月22日湖北秭归-巴东5.1级、2005年11月26日江西九江-瑞昌5.7级、2013年12月16日湖北巴东-秭归5.1级和2015年3月30日贵州剑河5.5级4次5级以上地震。从图6可看出,该时段内丛集活动特征明显,存在3组显著的地震活跃时段,1856—2015年为第三组丛集活动。结合从1500年以来长江中游地震带5级以上地震的本尼奥夫应变曲线以高斯函数一阶导数为小波基的小波变换结果来看(图7),该时间段内5年尺度内可看出较为清晰的 “集中活跃-间歇平静”特征。本带可以划分出4个平静幕和3个活跃幕,每个活跃幕持续数十年。2013年12月16日湖北巴东-秭归5.1级和2015年3月30日贵州剑河5.5级地震,标志着长江中游地震带已经进入了第4个活跃幕。

图5 东南沿海1970年以来ML≥4.0级地震的本尼奥夫应变曲线的小波变换Fig.5 The wavelet transform result of benioff strain curves of the earthquakes(southeast coastal earthquake belt,since 1970,ML≥4.0)

图6 长江中游地震带1500年以来5级以上地震的M-T图Fig.6 The M-T figure of the middle reach of Yangtze River seismic belt(since 1500, M≥5)

1970年至今,长江中游地震带发生ML≥4.0级地震73次,其中ML4.0~4.9级地震45次,ML5.0~5.9级地震7次,ML6.0~6.9级地震1次,最大地震为2005年11月26日九江-瑞昌5.7级地震(图8)。从图8可看出,1970年以来,区域内地震在时间上分布较为均匀,丛集活动特征不明显,最近的丛集活动始于2013年7月重庆石柱ML4.8级地震,研究时段内最后一个地震为2015年6月江西九江ML4.2级地震,这组地震丛集活动水平较高,表明该带的地震能量有加速释放的趋势。运用小波变换对长江中游地震带1970年以来ML≥4.0级地震的本尼奥夫应变曲线进行分析,结果见图9。根据小波变换曲线,长江中游地震带1970年以来,ML≥4级地震在5年内的时间尺度上目前共有3个活跃期,但周期不明显。第一个活跃期对应的是1979年湖北秭归5.1级地震前后,第二个对应2005年九江-瑞昌5.7级地震前后,第三个对应着2011年安庆4.8级地震和瑞昌-阳新4.6级地震,结合M-T图(图8)分析结果,可得出本研究区可能仍处于第三活动期内,未来数年也可能仍处于ML≥4.0级地震的活跃时段。

3 结语

通过运用不同尺度的小波变换分别对东南沿海地震带和长江中游地震带M≥5.0级地震及1970年以来ML≥4.0级地震的本尼奥夫应变曲线进行小波变换,得到了不同时间尺度下的地震平静期和地震活跃期。分析表明:

东南沿海地震带:M≥5级地震10年尺度内活动周期约为300年;1900年以来5年尺度内该区域可看出较为清晰的活跃与平静交替的幕式分布特征;1970年以来ML≥4.0级地震一共有7个活跃期,大致呈现出5年左右的周期,研究区内目前应该正在进入ML4.0级以上地震的活跃期。

长江中游地震带:M≥5级地震5年尺度内可看出较为清晰的 “集中活跃-间歇平静”特征,可划分出4个平静幕和3个活跃幕,目前处于第4个活跃幕;长江中游地震带1970年以来,ML≥4.0级地震在5年的时间尺度内共有3个活跃期,未来数年可能处于ML≥4.0级地震的活跃时段。

图7 长江中游地震带1500—2016年M≥5级地震的本尼奥夫应变曲线的小波变换Fig.7 The wavelet transform result of benioff strain curves of the earthquakes(middle reach of Yangtze River seismic belt, since 1500 to 2016, M≥5)

图8 长江中游地震带1970年以来ML4.0级以上地震的M-T图Fig.8 The M-T figure of the middle reach of Yangtze River seismic belt(since 1970, ML≥4.0)

小波变换方法的应用,使得我们在分析地震活动性时更加有了针对性,可以较快速准确地在不同的时间尺度上找出地震活动特征及突变点的位置,得到所对应的活跃期与平静期。然而此方法的应用,需要建立在合理的地震地质构造分区,以及可靠的地震资料的基础上。不同地区的地震活动特征本身就存在着较大的差异,如果不考虑地震地质构造特征就分析其活动周期是没有意义的。不同的地震资料起算震级对分析结果也是有一定影响的,起算震级越小,包含的样本数量越多,能够反映的细节特征就越多,但是过小的起算震级又会造成结果里的趋势特征被过多的细节特征所掩盖。因此,在应用小波变换方法分析不同时间尺度上区域地震活动性时,要首先结合研究区域的地震地质构造特征分区,根据地震资料的完整性与准确性,采用合适的起算震级地震资料,才能最终得到分区内的较为合理的地震活动性的特征。

图9 长江中游1970年以来ML≥4.0地震的本尼奥夫应变曲线的小波变换Fig.9 The wavelet transform result of benioff strain curves of the earthquakes(middle reach of Yangtze River seismic belt,since 1970, ML≥4.0)

致谢:感谢万永革研究员以及张小涛工程师对本文给予的指导和支持!

[1]夏浩明.大华北M≥4 3/4地震阶段性相对同步活动特征及其意义[J].地球物理学报,1987,30(3):281-291.

[2] Benioff H.Crustal strain characteristics derived from earthquake sequences[J].Trans Amer Geophy Union,1951,32(4):203-208.

[3]万永革,齐福荣,孟晓春,等.中国大陆及华北地区地震资料的小波分析[J].大地测量与地球动力学,2003,23(4):28-33.

[4]苗青壮.中国大陆强震前应变释放特征[D].兰州:中国地震局兰州地震研究所,2008.

[5]蒋长胜,赵祎喆,王行舟.亚洲地区Benioff应变释放和强震活动的周期性特征研究[J].地震,2010,30(3):72-80.

[6]郑建常,许 萍,冀东普,等.华北地区Benioff应变释放趋势拟合分析及预测[J].内陆地震,2010,24(1):41-49.

[7]张小涛,冯向东,张跃月,等.运用小波变换方法研究华北地区的地震活动性[J].地震研究,2011,34(1):24-29.

[8]杨 文,周龙泉,刘 杰,等.新疆于田两次7.3级地震之后南北地震带Benioff应变比分布特征研究[J].中国地震,2014,30(2):219-225.

[9]朱海宁,邱剑锋,卢振宇.基于累积Benioff应变释放趋势拟合分析及预测[J].赤峰学院学报:自然科学版,2015,31(24):12-14.

[10]李 稳,刘伊克,刘保金.基于稀疏分布特征的井下微地震信号识别与提取方法[J].地球物理学报,2016,59(10):3 869-3 882.

[11]孙延奎.小波分析及其应用[M].北京:机械工业出版社,2005.

[12]张培震,邓起东,张国民,等.中国大陆的强震活动与活动地块[J].中国科学,2003,33(z1):12-20.

[13]张培震,邓起东,张竹琪,等.中国大陆的活动断裂、地震灾害及其动力过程[J].中国科学(地球科学),2013,43(10):1 607-1 620.

[14]朱介寿,蔡学林,曹学敏,等.中国华南及东海地区岩石圈三维结构及演化[M].北京:地质出版社,2005.

[15]时振梁,汪良谋,傅征祥,等.中国大陆中长期强震危险性预测方法研究[M].北京:海洋出版社,1997.

[16]黄玮琼,李文香,曹学锋.中国大陆地震资料完整性研究之二:分区地震资料基本完整的起始年分布图像[J].地震学报,1994(4):423-432.

[17]宫会玲,冉勇康.基于DEM的垂直位错分析-以安宁河断裂为例[J].华南地震,2015,35(04):71-76.

[18]宫会玲,程建武.日本311地震对中国大陆强震活动的影响[J/OL].科技资讯,2015,13(19):135-137.

The Characteristics of Seismic Activity in South China by Using Wavelet Transform

DONG Feifei, LYU Jian, DENG Hui

(Jiangxi Earthquake Agency, Nanchang 330039, China)

With the benioff strain curve data of the southeast coastal seismic belt and middle reaches of Yangtze River seismic zone since 1 500,the paper achieves the seismic active and quiet periods in different time scales by using multi-scale wavelet transform method.The results show that the active period of earthquake with M≥5 in southeast coastal seismic belt in 10 years scale is about 300 years, the active period of earthquake with ML≥4 (since 1970) is about 5 years,and now this area is stepping into an ML≥4 active period.The middle reaches of Yangtze River seismic belt has an obvious"active-quiet period" feature,and currently in its fourth active period.Since 1970, earthquake with ML≥4 has 3 active periods and it may be still in ML≥4 active period in the next several years.

Benioff strain curve; Wavelet Transform; Active periods; Quiet periods

P315.7

A

1001-8662(2017)03-0018-07

10.13512/j.hndz.2017.03.003

董非非,吕 坚,邓 辉.华南地区基于小波变换的地震活动性分析[J].华南地震,2017,37(3):18-24.[DONG Feifei,LYU Jian,DENG Hui.

The Characteristics of Seismic Activity in South China by Using Wavelet Transform[J].South China journal of seismology,2017,37(3):18-24.]

2016-10-19

中国地震局地震科技星火计划 (XH16023)

董非非(1982-),女,工程师,主要从事地震学及地震预测方法研究工作。

E-mail:agnes516@126.com.