摄影之于考古是什么

国内鲜少有考古和摄影两者关系的集中探讨,眼下的一场展览可谓是一个难能可贵的案例。

2017年9月15日,位于北京的OCAT研究中心2017年度展览“遗址与图像:牛津大学和芝加哥大学的两个研究计划”开幕,展出为期3个半月。这里所说的“遗址”是指人类艺术活动的现场历史遗存,也包括与现场有关的建筑、雕塑、器物和绘画;“图像”是指以现代视觉技术—特别是摄影和三维扫描—对历史遗址进行的再现。这两个研究计划都着力于探究考古与摄影及数字影像的关系,它们并非是简单的考古语境下看摄影或是摄影语境下看考古,而是在更广阔的历史、文化、艺术和政治背景下看考古和摄影之间的相互作用、相互影响。

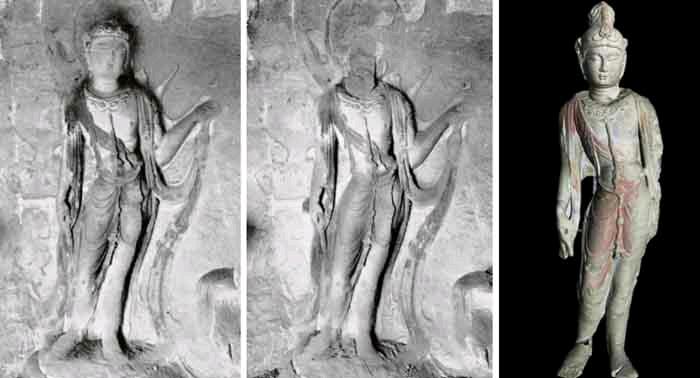

展览共分为两个部分:第一部分“遗址·实物·传记:考古与摄影”&第二部分“天龙山石窟和造像:历史照片与新图像技术”,从展览内容到展览设计都可见策展团队通过各式各样的静动态影像和耐人寻味的文字说明带领观众进入考古语境,将考古视为一种对过去和当下、观念和实物的视觉传达与反思。第一部分展览中,将原有的展厅用白色展板分割出四个独立空间,“‘彼时与‘此时—探索变迁”、“摄影作为艺术—捕捉时间”和“考古遗址的发掘与再造”这三小部分都在狭长的空间展出照片系列,一方面利用老照片来比对现代世界,以探寻遗址一百多年以来的各种变化,另一方面又对早期摄影师所拍摄的遗址照片从文化、艺术和政治角度作出不同的解读。在“萨顿胡船葬遗址的发现”展厅中,特别建造了模拟考古现场的圆形沙坑,并把考古现场的摄影文献通过PPT形式投射在上面,以此来重现考古学家的工作。而在第二部分展览由芝加哥大学艺术史系东亚艺术中心主持,使用早期摄影文献和新图像技术,重访天龙山佛教石窟的历史。芝加哥大学艺术广史系东亚艺术中心利用三位扫描技术,对散落海外的石窟造像进行了广泛的记录与归档;太原理工大学艺术学院对石窟进行扫描,结合石窟和流失造像的三维信息,最终实现对石窟整体原貌的数字重建。观者可以在天龙山千年石窟大事记的视频中看到石窟是如何被破坏、流散国外,同时体验通过三维扫描技术试图在数字视觉上做的虚拟复原—观看3D短片;体验虚拟现实(VR)体验;在石窟造像模型三维展示的触摸屏上放大缩小画面、更换背景色和光源方向。

这场展覽是邀请观众去比较过去与当下的异同,思考时间,凝思遗址或文物的变迁与重建、失落与衰败。摄影之于考古,其对遗址或文物的记录所体现的文献价值发挥了巨大的作用;而在摄影技术不断演变的过程中,不同时期的照片和不同技术手法创造的影像参与了遗址和考古活动的历史重构或虚拟复原,同时也映射出摄影自身的发展脉络。在这场展览中,这些是如何体现的呢?对此,本刊记者对雅希·埃尔斯纳(牛津大学古典考古学和艺术史高级研究员,同时也作为OCAT研究中心2017年度学者,并撰写了第一部分“遗址·实物·传记:考古与摄影”的展览总纲)和巫鸿(芝加哥大学任艺术史系教授和东亚艺术研究中心主任,同时也是OCAT研究中心执行馆长,并撰写了展览总序)两位教授进行了专访。

展览“遗址与图像:牛津大学和芝加哥大学的两个研究计划”由两大部分构成,请具体谈谈这个展览是怎么形成的?

雅希·埃尔斯纳:这场展览是从“比较主义”(comparativism)的角度来探讨问题,主要体现在两个层面。第一个层面,这个展览里面首先你会看到两个部分,一个是西方语境下考古和艺术的议题,另一个是中国语境下考古和艺术的议题,我们通过摄影、数字影像的记录来对这两种不同的考古语境进行探讨和比较。

第二个层面,是对考古学中每一个遗址或实物生命历程中不同时刻抓取出来的瞬间进行的比较,这种比较借助了很重要的一种媒介,那就是摄影,摄影是一个非常激动人心的技术。通过摄影来捕捉遗址或实物的不同时刻,然后再对这些捕捉的画面进行一个更深层次的比较。遗址与实物有着自己的“传记”,在被修复、被破坏、被展示等不同的情境中,都被赋予了不同层次的生命,这两个层面的“比较方法”在展览的两个部分都有所体现。

巫鸿:其实这两部分展览没有事先商量,是有点不约而同的。牛津大学的研究计划是我们通过埃尔斯纳教授的研究文章才发现的,芝加哥大学的研究计划已经做了若干年了。结果忽然发现这两个独立的计划它都在想一个问题:历史的遗迹是一个不断变化、有生命的东西,任何的建筑物、任何的遗址它都有一个“传记”,从原来的状态到后来很多的状态,都处在变化之中。所以我们研究这些状态的时候不是对着一个固定的、死的东西去研究,实际上我们在研究一个不断变化的东西,怎么知道这种变化呢,这就得借助图像。这也正好呼应了埃尔斯纳教授所谈的比较主义,就是说不同的案例放在一块儿,大家来看一看中间的关系。

这次展览的策划理念和比较主义有关,也和摄影、数字影像的关系很密切,请你们从比较主义的角度来具体谈谈对展览中两部分内容的理解。

雅希·埃尔斯纳:“遗址·实物·传记:考古与摄影”这部分展览涉及两种比较形式。其一,展览使用幻灯片、数码照片等各种媒介,以一系列照片展示多元文化中考古语境下的文物和遗址。这是一种明显的多元文化比较形式。

更重要的是,展览通过展示同一文物或者遗址在不同时期的照片,提供了一种更进一步的比较形式。一个特定的人工制品或遗址在其漫长的生命历程中所经历的不同阶段成为了展示的关键。和人类个体的生命一样,艺术品、人工制品、建筑乃至城市,都有着漫长的生命。在其“诞生”之初端详它们,与其经历长期的变化,或是修复、破坏、掩埋与发掘之后审视它们,确实大不相同。人工制品拥有异常丰富的“传记”,它们获得的诸多印记和其不断变化的局部构造都讲述了这些“传记”与制作、使用抑或摧毁它们的人之间的交错与互动。endprint

现代摄影复杂的发展进程可以向我们展示文物与遗址摄影记录手段滥觞以来大约150年的流变历史。同时,照片在拍摄瞬间凝固的视角截然不同。考古摄影的历史为考古学科史的未来提供了一个无比丰富的研究领域,也为艺术爱好者提供了一个极好的训练场。它能撼动我们的既有思维,也将丰富我们对实物的历史肌理的感受。

巫鸿:“天龙山石窟和造像:历史照片与新图像技术”这部分展览的形成主要有两个背景。首先,是美术史的研究的发展,从研究单独雕像的风格向雕像所处的石窟、建筑环境的上下文关系的转移。风格研究是一种老式的研究美术史、研究雕塑的方式,现在的研究需要把眼界放大,考虑雕塑的建筑环境、组合,以及背后的宗教思想、礼仪等等,这是美术史界的一个比较大的趋势。第二,天龙山和响堂山石窟等文物古迹是在帝国主义的殖民扩张过程中被损坏并流散至世界各地的,我们无法把散落在世界各个美术馆、博物馆的雕像的局部都找到,回归原样。我们希望做的是通过新图像技术把雕像放回原境。我们无法扭转历史,但可以用新的技术和新的研究方式,在思想或视觉上,以重构的方法来解决历史的问题。这不完全是从政治角度出发,而是一个很学术的问题。当然这里面有很多潜在的意义,也是我们对历史的表态。

这个计划和牛津大学的研究计划不太一样。牛津的展览是通过图像看历史遗址的变化,而芝加哥大学的研究计划是面对一个损坏的遗址,把它过去的情况和现在的情况放在一起,重新创造一个研究平台。所用的材料包括石窟的历史照片、现今照片和数字扫描。历史照片和新图像技术是一种互相补充的关系,正如蒋人和教授所说:“早期的照片可能是石窟引起世人注意并招致严重破坏的原因之一,但它们如今已成为考证石窟原貌,追踪造像近代从洞窟剥离到流落世界各地这段历史的重要证据。”当然,展览中三维影像体验永远代替不了实物,这些石窟雕像本身有很强的宗教精神。但我们也可以思考在展场里是不是能创造和感受到一种精神?比如有些地方体现科学性、历史性,有些地方更强调艺术和精神。

在展览陈列的内容与呈现方式上我能感受到策展团队从观展体验考虑,特意加入了很多设计的巧思。整个展览虽然和考古、遗址、文物有关,但我们在现场不会看到任何实物,更多是一种图像视觉上的体验,请具体谈谈这些安排是如何考虑的?

巫鸿:这个展览和一般展现实际文物的艺术展和考古展览不同,它的主要目的是对两个国外著名大学正在实行过程中的研究计划的展示。做这个展览一方面是根據OCAT研究中心的主要性质和目的—这个中心做的东西主要关注的是研究性和资料性,而不是和一般美术馆那样陈列实物。另一方面也是由于我们感到美术界、考古界和博物馆界现在都对新的展览思想和展览方法有兴趣,这个展览因此希望打破一些框框,完全使用图像和影像—包括老照片、三维扫描、虚拟现实体验—创造一种视觉环境。它是比较有试验性的。这也是OCAT研究中心希望追求的目标。

在“遗址·实物·传记:考古与摄影”这部分展览中,每张照片下面都有详尽的说明和解读,这是谁写的?展览图录中也收入了雅希·埃尔斯纳、莎莉·克劳福德与凯特琳娜·乌尔姆施耐德这三位牛津大学教授为展览所撰写的文章,也对展览中的照片做了进一步解读,可否请您稍解释此两篇文章提出的观点在展览中是如何体现的?这些关于照片的解读和引导是否会束缚观众去寻找其他的解读角度?

巫鸿:这部分的图片说明都是由牛津大学“历史环境图像资源库(HEIR)”这个研究计划的研究者提供的。雅希·埃尔斯纳在文章中的主要观点一方面是鼓励人们把所有的建筑和考古遗址都看成“活的”、不断变化的客体,它们在漫长岁月中的变化是研究者需要考虑和注意的对象;另一方面是把摄影的功能和对记忆的保存联系到这种研究中。这篇文章是展览中牛津大学部分的总纲。莎莉·克劳福德与凯特琳娜·乌尔姆施耐德所撰写的文章则以摄影发展的历史为出发点,来探索遗址与考古实物变迁的历史,同时论证了摄影技术在考古学概念的形成及后续发展中变革性的意义。而具体图片说明则主要是希望提供历史信息,包括图片拍摄的时间、地点、技术条件等等。我们希望观众通过这个展览可以举一反三,思考类似的考古遗址和建筑遗址的情况,而不是限制在这个展览的有限内容之中。

您在展览说明中写道:“‘遗址由于自然和人为的原因而不断变化,‘图像提供了对这些变化的记录和重构原境的可能。但这些图像和重构又永远不能代替遗址,它们所提供的是关于遗址的历史知识。”关于遗址和图像这两者的辩证关系,可否再具体说明?克罗齐曾有个著名的观点:一切真历史都是当代史。您这里所说的“遗址的历史知识”其实也是由人为建构的,那历史的真相和真实性如何来判断呢?在您看来,摄影又是如何加入到历史知识的建构中的呢?

巫鸿:根据这个展览的基本理念,遗址从发现的那一天就不断在变化,因此也就不可能有一个绝对版本的“遗址”,只有对遗址的各种文字的和图像的记录。或者可以说我们对于一个遗址的知识就是这些不同事情的记录、图像,包括它目前的存在状态的总和。这个概念和克罗齐“一切真历史都是当代史”的说法不太一样。我们还是承认历史记录的价值,包括它们的时间性和物质性。今天的记录到了明天也会变成历史记录,成为这个总和的一部分。遗址的“真相”因此只存在于它的变动的存在之中。

您的艺术研究常游走于古代和现当代,研究方法也融合了历史文本、图像、考古、风格分析等多种方法,这次展览主要是摄影、数字影像在考古语境下的探讨,您能谈谈摄影与考古的关系,以及摄影之于考古的意义吗?

巫鸿:以这个展览为例,它虽然研究的是古代美术、雕塑和建筑,但就像前面说到的,它的真正的对象是美术史和考古学的观念和研究、展示方法,在这些方面提出问题。这个项目因此既是有关古代美术的,也可以说是很“当代”的。我的研究希望使用多种方式,在不同的层面上创造历史与当代的互动、碰撞和融合,而不是把历史、现代、当代僵硬地区分开来。摄影是一种现代视觉技术,它提供了人们记录和认识古代美术的新手段和契机,但摄影本身也在演进,这次展出的扫描、虚拟影像都属于这些新的发展。endprint