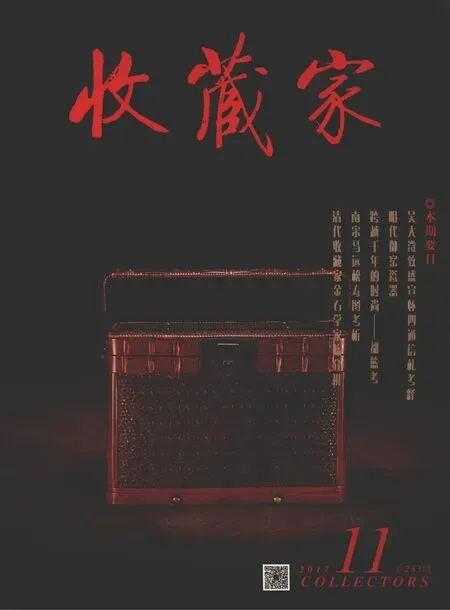

吴大澂致盛宣怀信札考释

李 静

吴大澂致盛宣怀信札考释

李 静

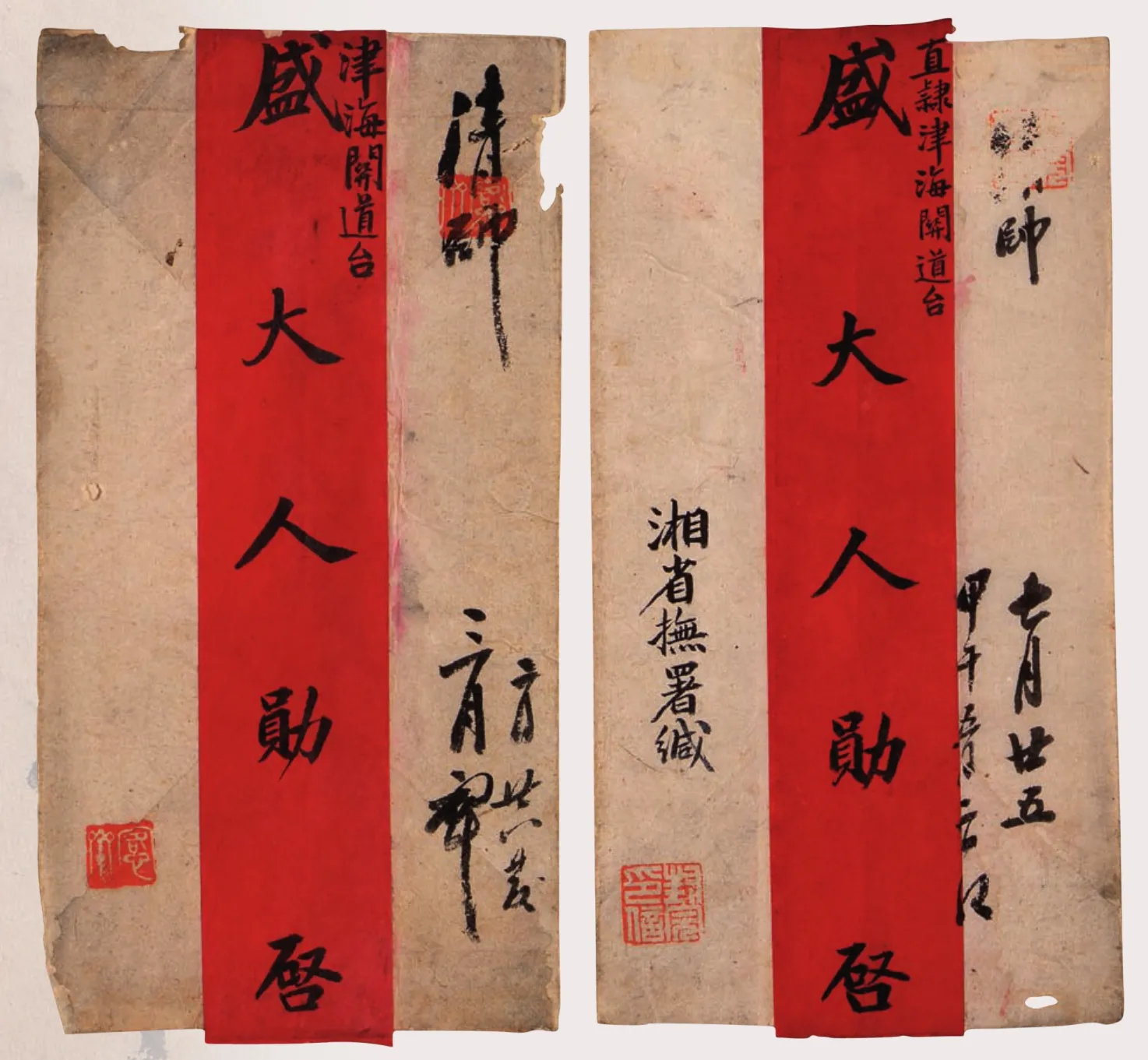

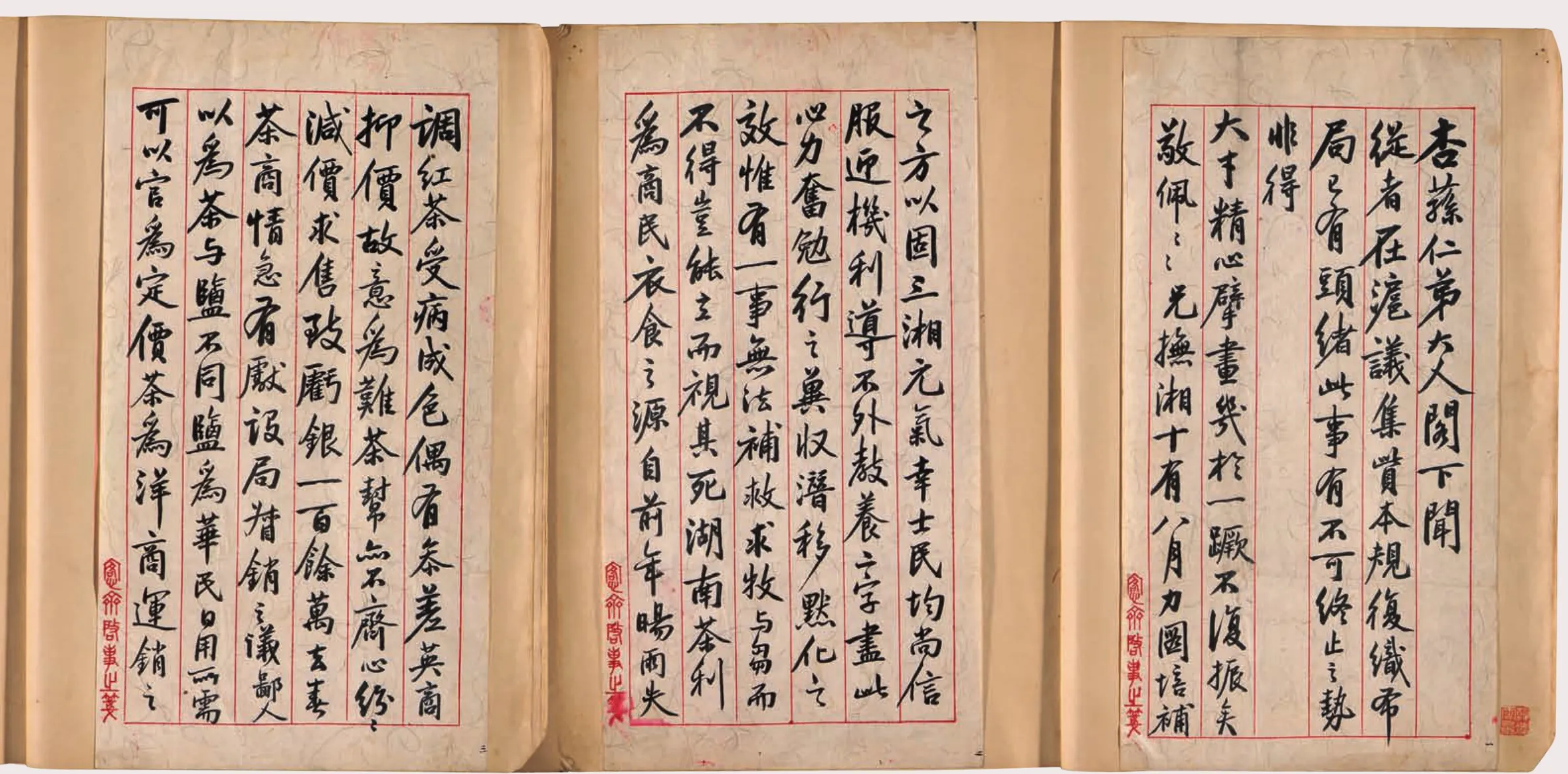

国家博物馆收藏有《名人书札》稿本一册,线装,正文由信札原件粘贴装订而成,系上世纪50年代原中国革命博物馆购自西单商场艺美部。封面题签“名人书札第一册”,下钤“韩凌云章”白文方印。内有吴大澂、张之洞、陈宝箴、冯光遹、翁同龢等人致盛宣怀信十数通(含盛宣怀去世后孙宝琦写给其家人信一通),信末未署年代,部分署日期。其中吴大澂致盛宣怀四通信札时间为光绪十九年(1893年)至光绪二十年(1894年),涉及湖南慈善、茶业、民生等事,从中可了解吴大澂在湖南的施政措施,具有较高的文献价值。册中还粘贴有吴大澂发信信面两枚(图1),题“(直隶)津海关道台盛大人勋启”,分别钤“愙斋”白文方印、“封完印信”白文方印。吴大澂信札正文所用信纸为吴大澂自制“愙斋启事之笺”六行笺、九华堂制作笺纸。除第四通信收于《清代诗文集汇编》第730册第212~213页,其余信札未见出版。

一、信札涉及主要人物

吴大澂(1835~1902年),字清卿、止敬,号恒轩,别号愙斋、白云山樵,江苏吴县(今江苏苏州)人。同治七年(1868年)进士,改庶吉士,同治九年(1870年)入李鸿章幕府,同治十年(1871年)散馆授编修。历陕甘学政、河南河北道员、太仆寺卿、通政使司通政使、都察院左都御史、广东巡抚、河东河道总督。光绪十八年(1892年)闰六月任湖南巡抚,光绪二十年甲午战争,吴大澂主动请缨出战,于八月交卸起程,光绪二十一年(1895年)二月底兵败革职留任,八月奉旨回籍,陈宝箴继抚湖南。光绪二十四年(1898年)正月任上海龙门书院山长之职,教书授业。十月被革职永不叙用。其政绩卓著,曾募银赈直,协助李鸿章办理山西赈务,随铭安赴吉林任帮办时创设吉林机器制造局、办理屯垦,同李鸿章会办北洋事宜,与依克唐阿会勘中俄边界等。《清史稿》有传。吴大澂平生酷好金石,善书画。精于金石文物鉴赏,相关著述颇多,存世有《说文古籀补》《愙斋藏器目》《古玉图考》《权衡度量实验考》《恒轩所见所藏吉金录》《愙斋集古录》《十六金符斋印存》等。其自订年谱时间止于光绪二十一年甲午战争失败革职留任时,顾廷龙增辑至光绪二十八年(1902年)即吴氏去世之年,为《吴愙斋先生年谱》。

图1

盛宣怀(1844~1916年),字杏荪,江苏武进人,晚清洋务运动代表人物,实业家。同治九年入李鸿章幕,“事合肥师三十年”,筹办洋务,协办赈务,参与外务交涉,颇受李鸿章赏识。历任天津河间兵备道、天津海关道、山东登莱青兵备道兼东海关监督、直隶津海关道、邮传部大臣等职。先后参与创设轮船招商局、电报局,任会办、总办;筹办华盛总厂,督办铁路总公司,筹办中国通商银行等。光绪十八年至二十二年(1892~1896年)在直隶津海关道任上。

吴大澂与盛宣怀均作过李鸿章幕僚,吴大澂协助处理政事,盛宣怀主要协办洋务。光绪四年(1878年),李鸿章任直隶总督时,两人曾共同协助处理直省赈灾事务。之后时有往来,甚至吴大澂在自己的金石收藏活动中,也发信委托盛宣怀代为付款、收存及转运。①

二、信札内容考释

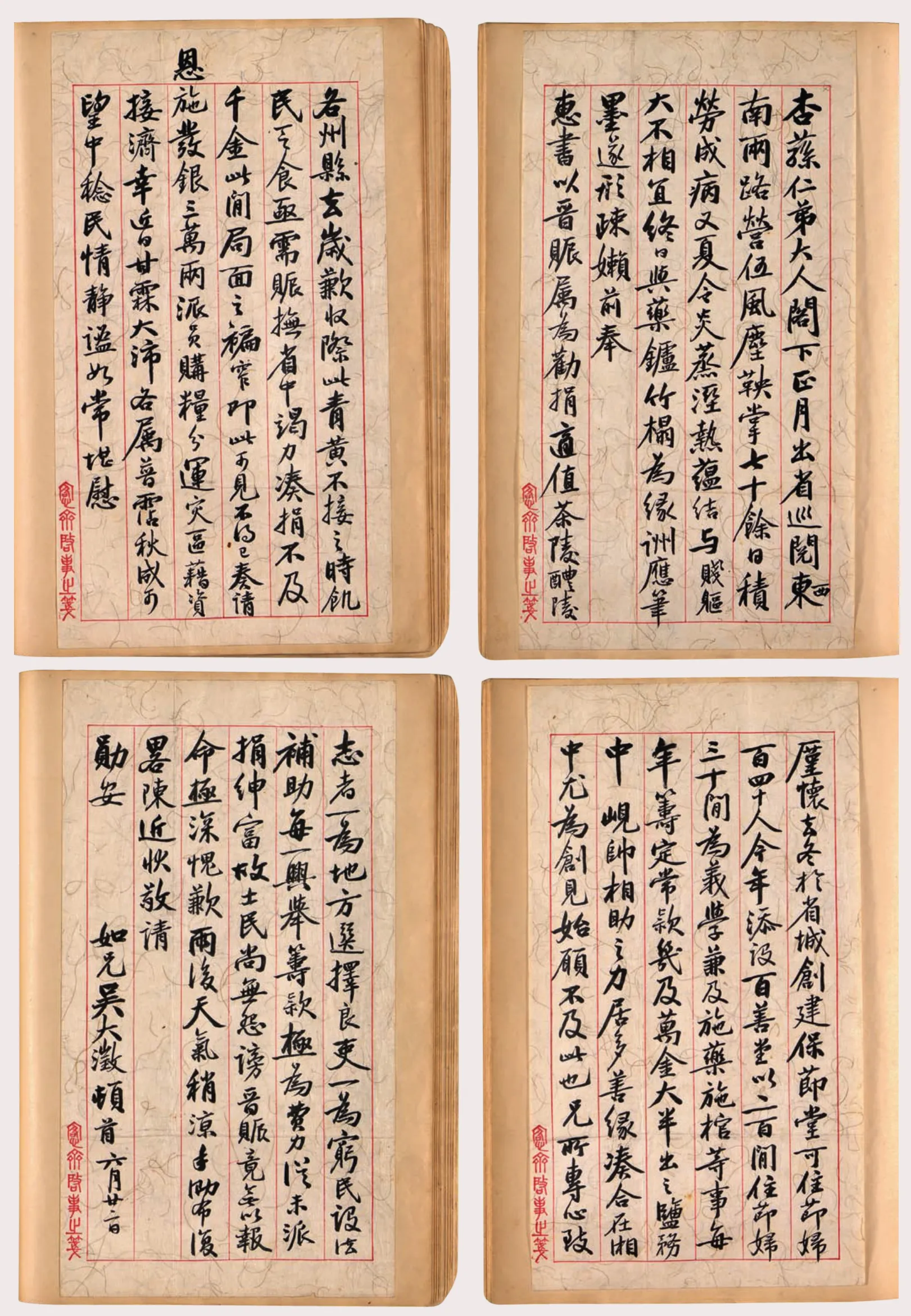

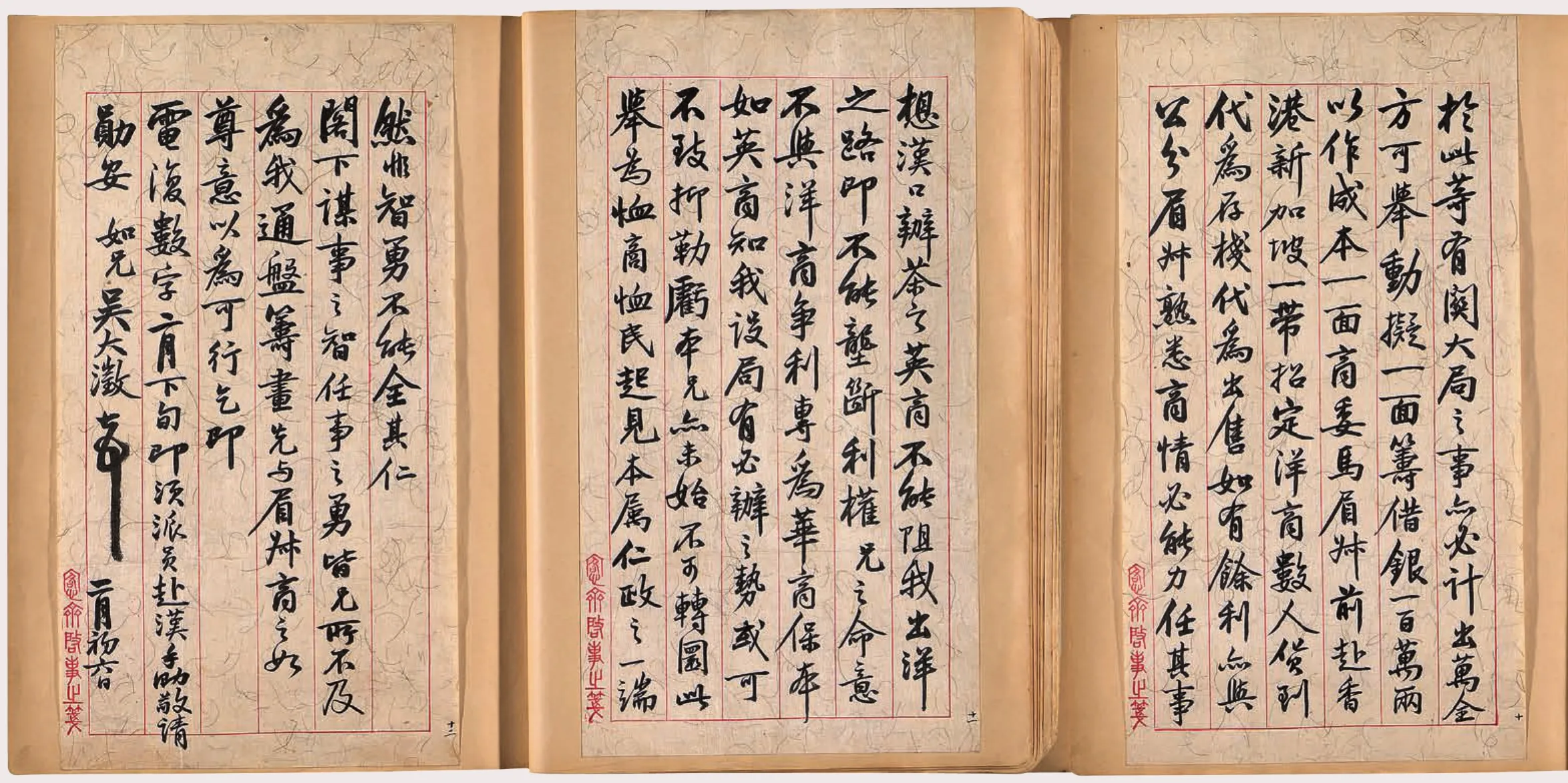

第一通(图2)

图2

杏荪仁弟大人阁下:正月出省,巡阅西、南两路营伍,风尘鞅掌七十余日,积劳成病。又夏令炎蒸,湿热蕴结,与贱躯大不相宜,终日与药炉竹榻为缘,酬应笔墨遂形疏懒。前奉惠书,以晋赈属为劝捐,适值茶陵、醴陵各州县去岁歉收,际此青黄不接之时,饥民乏食,亟需赈抚。省中竭力凑捐,不及千金,此间局面之褊窄即此可见。不得已奏请恩施发银三万两,派员购粮,分运灾区,藉资接济。幸近日甘霖大沛,各属普霑,秋成可望中稔,民情静谧如常,堪慰厪怀。去冬于省城创建保节堂,可住节妇百四十人,今年添设百善堂,以二百间住节妇,三十间为义学,兼及施药、施棺等事。每年筹定常款几及万金,大半出之盐务中,岘帅相助之力居多。善缘凑合,在湘中尤为创见,始顾不及此也。兄所专心致志者,一为地方选择良吏,一为穷民设法补助,每一兴举,筹款极为费力,从未派捐绅富,故士民尚无怨谤。晋赈竟无以报命,极深愧歉。雨后天气稍凉,手泐布复,略陈近状,敬请勋安。如兄吴大澂顿首。六月廿二日。

岘帅,即刘坤一(1830~1902年),字岘庄,湖南新宁人。曾参与镇压太平军。历任广西布政使、江西巡抚、两广总督、两江总督兼南洋通商大臣。其时在两江总督兼南洋通商大臣任上。

图3.1

此信不注年份,从内容看,作于光绪十九年六月二十二日。吴大澂于光绪十八年闰六月十二日接到任湖南巡抚之命,八月初八日接篆任事。后接到巡阅营伍的命令,他分别于光绪十九年正月二十七日至三月初九日、三月十八日至四月初八日,查阅西、南两路营伍,历七十余日。

信中主要涉及吴大澂初任湖南巡抚时的三件事情。

巡阅营伍,考核官员。吴大澂在巡阅途中有诗留存,《清代诗文集汇编》第730册《愙斋诗存》卷六《使湘集》收入43首。其诗作除记述沿途风光外,亦描绘民情、劝诫官员,表明志向。“官有实心方了事,民无隔膜始通情。诪张幻态穷千变,听断虚衷只一平。我愧巡行鲜德意,但凭考察定权衡……同时寮友如师弟,从直箴规本血诚。耿耿愚忠应共鉴,愿将湘水洗心清”(《途中书示属寮》),“民事日疲军事驰,庸才误国惟因循。世间万巧不如实,人生百伪不如真”(《谒胡文忠公祠》),“吾闻申公语,为治在力行。尚德不尚才,务实不务名……民愚不可罔,知我诚不诚”(《示桃源县余令良栋》),不仅对自己为官从政提出要求,也对属僚谆谆告诫。此次巡查,他着意整顿吏治,考察属员,并且根据情况分别加以举劾,董耀焜、余良栋、吴汝钧等人才识政治均堪称循吏,即以进行嘉奖,奎英、谢有壬、吕麟昌、陈国珍等人听断粗率、纵役殃民,声名狼藉,即行革职处理。②他同时指出上下隔阂、官民不通的弊病,“牧令之贤否,与民生之休戚相关,地方有司不能体恤民艰,大半为门丁书差所蒙蔽,下情不能上达,民受其困,而官不知此官民隔膜之病,吏治之一大弊也”,③也表明其“所专心致志者,一为地方选择良吏,一为穷民设法补助”之心声。但是,吴大澂用人有所失察,继任巡抚陈宝箴甫一上任,大举整顿吏治,吴所举荐的余良栋、吴汝钧由于声名狼藉、物议沸腾,被革职处理。④

办理赈务。关于“晋赈”一事,指的是光绪十八年起,山西边外七厅及附近大同、朔平等府先旱后涝,粮食难种,又复风、雹、霜、雪随之而来,颗粒无收,受灾极重。光绪十九年正月,清廷命直隶总督李鸿章就近在山西边境协赈,因此在天津成立直隶筹办晋边协赈局,委派长芦盐运司季邦桢、津海关道盛宣怀、天津道方恭钊办理筹款赈济事宜,随后展开对南方义绅劝捐工作,解晋各款,统归津局,分拨山西应用。吴大澂于巡阅南路营伍途中接到赈灾的任务。其时,湖南亦面临困境,吴大澂上奏“醴陵县等处上年秋成歉薄,本年春间又复亢旱,饥民待哺孔殷”,百姓食物无着,湖南即“先行借拨厘金银二万两派员购米,分投赈济”,清廷又命户部拨银三万两交吴大澂分别归还垫款并拨往灾区。⑤对于山西赈灾筹款一事,御史林绍年奏请拨湖广折漕银两解往散放,清廷派李鸿章办理此事。⑥经电告吴大澂转饬承办委员陈允颐,将湖南当年正耗漕米三万二千九百十七石五斗“就近迅速核实变价,与水脚运费、个儿钱、经纪米折等项一并核扣,径解天津,由臣(李鸿章)发交潘民表等会同京外前往办赈各员绅,确查匀放”⑦,“惟晋边灾区待赈孔殷,诚恐缓不济急,当饬筹赈局暂行酌量挪垫,以济要需,仍由湘省变价归还”⑧,即由盛宣怀参与的晋边协赈局先行垫拨筹款,待湖南漕米变价再行归还垫款。

创办慈善机构。吴大澂于莅任湖南之初,即在湖南省城长沙创建保节堂、增设百善堂,安置穷苦,稳定社会秩序。关于此事,光绪十八年十二月二十八日《致邵筱邨中丞书》信中亦有所提及,“弟到湘三月有余,心力所能尽者,不敢不勉。前过育婴堂,知堂内房屋半为节妇借居,殊非久计。因于城北贤良祠隙池创建保节堂,可容节妇一百四十人,年内计可竣工”。⑨至于经费来源,吴大澂在给其兄吴大根的信中提到,“省城创建之百善堂、保节堂每年筹定常款八千金,最为惬心贵当;其六千则刘岘庄之力,筹之盐务中者”,⑩刘坤一于光绪十九年正月十八日去信吴大澂商量此项经费,“承嘱捐助盐票三张,为各善堂经费,敢不衹遵。惟加票必须奏明定案,似此零畸之数,而以善堂为名,未便据以入告”,“……每年约得银六七千两,于各项善举,当足敷衍”。除此项福利事情之外,吴大澂还在湘省扩建求贤馆、孝廉书院。

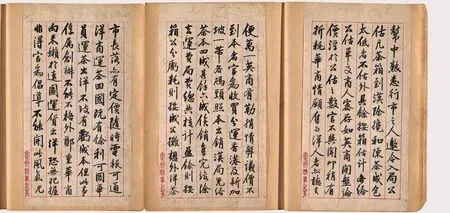

第二通(图3)

杏荪仁弟大人阁下:闻从者在沪议集赀本,规复织布局已有头绪,此事有不可终止之势,非得大才精心擘画,几于一蹶不复振矣,敬佩敬佩!兄抚湘十有八月,力图培补之方,以固三湘元气,幸士民均尚信服,迎机利导,不外教养二字,尽此心力,奋勉行之,冀收潜移默化之效。惟有一事无法补救,求牧与刍而不得,岂能立而视其死?湖南茶利为商民衣食之源,自前年暘雨失调,红茶受病,成色偶有参差,英商抑价,故意为难;茶帮亦不齐心,纷纷减价求售,致亏银一百余万。去春茶商情急,有献设局督销之议。鄙人以为茶与盐不同,盐为华民日用所需,可以官为定价;茶为洋商运销之货,岂能官为主政?且盐可按引轮销,秋纲之盐滞至春销,与成本无碍,盐虽展期,价不亏本。茶则不能挨次出售,本年之茶,迟至次年,洋人所不买,若不减价,茶本全空。官不能督洋商之销不销,即不能保华商之亏不亏。又因去年正月,兄即出省赴西路阅操,未能为之设法主持,而英商抑勒茶价视为成例,以致上年湘商又亏本银一百余万,倾家荡产者有之,投河自尽者有之,似此情形,年复一年,茶市之败坏决裂可立而待。湘中本无富商,岂能吃此巨亏,鄙人不能为茶商塞此漏卮,即不能保商不能保民。两年之中,茶釐亦短十数万金,公私交困,一筹莫展,鄙人安得辞其咎哉?再四思,维有一维持之法,拟奏派道员于汉口设督运局,访一茶帮中熟悉行市之人,邀令入局公估。凡茶箱到汉,除掺和陈茶、成色太低者不估外,其余按箱估计,各给公估单,交商人密存。如英商开盘论价,浮于公估之数,官不与闻,即稍有折耗,华商情愿售与洋人者,亦听其便。万一英商有勒掯情弊,议价不到本者,官为收买,分运香港及新加坡一带各码头,照本出销。汉局先给茶本四成,其余六成俟销售完竣,除去运费、局费,总共核计,盈余则按箱公分,亏耗则按成公摊,想外洋茶市长落亦有定价,随时电报可通。洋商运茶回国,既有余利可图,华员运茶出洋,不致有亏成本。但此事系属创办,不能不格外郑重。华商向来懒于远图,运货出洋,恐无把握,非得官为倡导,不能开此风气。兄于此等有关大局之事,亦必计出万全,方可举动。拟一面筹借银一百万两以作成本,一面商委马眉叔前赴香港、新加坡一带,招定洋商数人,货到代为存栈、代为出售,如有余利,亦与公分。眉叔熟悉商情,必能力任其事。想汉口办茶之英商不能阻我出洋之路,即不能垄断利权。兄之命意不与洋商争利,专为华商保本,如英商知我设局有必办之势,或可不致抑勒亏本,兄亦未始不可转圜,此举为恤商恤民起见,本属仁政之一端,然非智勇不能全其仁。阁下谋事之智、任事之勇,皆兄所不及,为我通盘筹画,先与眉叔商之,如尊意以为可行,乞即电复数字,二月下旬即须派员赴汉。手泐敬请勋安。如兄吴大澂顿首。二月初六日。

图3.2

马眉叔(1845~1900年)即马建忠,眉叔为其字。江苏镇江人。光绪二年(1876年)随郭嵩焘出国,赴法国留学,并任驻法使馆翻译。回国后协助李鸿章办理洋务,曾任轮船招商局会办、上海机器织布局总办。主张政治改革,发展资本主义工商业。著有《马氏文通》《艺学统纂》《适可斋纪言纪行》。

此信作于光绪二十年(1894年)二月初六日。信中“规复织布局已有头绪”一语,指的是盛宣怀受命规复上海机器织布局一事。光绪十九年九月初十日,上海机器织布局被焚,损失惨重,十月二十六日李鸿章上奏清廷推荐盛宣怀主持重建之事。经过近半年的时间,光绪二十年二月下旬,华盛厂办有头绪,盛宣怀回津海关道任。另外,从“兄抚湘十有八月”之语,亦说明时间为光绪二十年。

此信一开头引用孟子“求牧与刍而不得,岂能立而视其死?”一语,表明吴大澂焦急自责的态度。随后指明缘由,湖南茶业市场整体面临衰落的情况。“湖南茶利为商民衣食之源”,这两年却因为天气原因,造成茶业质量下降,加之英商故意为难商民,压制茶叶价格,致使商民连续两年共计亏本二百余万,“倾家荡产者有之,投河自尽者有之”,而茶釐也相应减少,长此以往,茶业在经济中所起的作用日渐减少,严重影响民生。

面对这种困境,吴大澂锐意整顿,提出由官方在汉口设置督销局的举措。同时指明原因及策略“华商向来懒于远图,运货出洋,恐无把握,非得官为倡导,不能开此风气”,“欲设督销局以平茶价,须与茶商包运包销;欲图包运出洋,先通外洋销路为第一要策;欲议包销之法,暂须筹垫巨款为第二要策”。 为了保证此举顺利实施,他与盛宣怀商量,并委托盛宣怀寻找稳妥之人。

但是,清廷对于这种措施,却持否定态度,其改善茶业的办法未能施行。光绪二十年二月二十八日,吴大澂与湖广总督张之洞联名上“奏为茶市连年为英商抑价亏折本银请派员设局督销督运事”一折。清廷于四月初八日驳回吴大澂《奏湘茶亏折,拟设局销运,请拨出使经费及息借洋款一折》,“据称茶市价值,时有涨落,而其价之高下,实亦随制法为转移,英商购买茶叶,类皆径运西国,香港、新嘉坡为过路埠头,并非运销之地。吴大澂设局销运,拟向汇丰洋行息借银五六十万两,即使运销稍有利益,恐亦不敌借款之折耗,出使经费现存无几,碍难借拨,均应毋庸议等语。吴大澂所奏设局销茶,既据该衙门筹商,实无把握,其所请借拨出使经费,及息借洋款各节,均著毋庸置议,原折著钞给阅看,将此谕令知之”。 对于吴大澂上奏拨款及借款一折,清廷以经费有限加以拒绝。

同年四月二十五日,《申报》刊发《论保全茶业》一文评论吴大澂此举,“华商之赢亏,其权实为西人所操纵。西人同心协力,每届新茶抵汉口看样后,即会议行情,价若干则购之,否则不购……湖南巡抚吴清卿中丞熟悉此情,不忍华商受害,欲使西人不能挟制,特商诸督宪及湖北抚宪筹集巨款,此后西商所偿茶价,如不够华商资本,一概不准售出。委员分投设局,凡值千两者由局暂给银四百两,持去开销一切,将茶屯积代售,售毕如数偿银……此一举也,可谓尽心于民事,而欲以回天之力挽救时艰,其用心可谓苦已。” 可见,他设置督销局的措施,得到世人的认可。

吴大澂就清廷驳回设督销局一事,在致汪鸣銮信中表明自己惋惜的态度,同时指出质量为茶叶贸易中的重要因素。“湘中茶市今年大有转机,惜乎所议不成,失此机会。译署不知鄙人之用意,虑其与洋商角胜,贻人口实。贩运出洋一节,本系备而不用之策,洋人知我有此一举;少退茶割价之弊(茶质本佳而故意挑剔,已定之茶而忽退;已议之价而忽割去数两,大半经纪从中舞弊耳。若茶本不佳,洋商不出善价,官局定能包收包运)。设局督销,与华商有益,与洋商亦未始无益也。今年茶质既佳,获利甚厚。明年湘人趋之若鹜,必有借本图利之徒,收买低茶,掺杂陈货,争先抢卖,必将茶市搅坏。此必华商知之,洋商亦极虑之;总须奏行茶票,示以限制,可保中国之利权。此外考究采摘烘制之法为第一要图。茶质果佳,洋人真出善价(安化茶本不过二十余两,今年售至四十七八两及五十余两,茶利如此之厚,何至一蹶不振)。今春清明至谷雨前后,畅晴二十余日,茶未受病,此乃得之天助,非人力所能强致也。”

其后,湖广总督张之洞于光绪二十年七月二十六日上奏《购买红茶运俄试销折》,提出红茶销路“以俄商购办为最多,惟有自行运赴俄国销售,庶外洋茶市情形可以得其真际,不致多一转折操纵由人,然茶商力量较薄,必须官为提倡,方能开此风气”,并“由南北两省分筹官款,酌量购茶,运俄试销”。虽然此次试销成功,但他于光绪二十三年(1897年)正月十二日上奏清廷“由招商局自造茶船,自立公司,于俄境自设行栈销售,收回利权”的建议却没有得到清廷的支持。

吴大澂和张之洞看到了“华商损失,主要由于贸易不能自主,不能直接进入国际市场,外商中梗,操纵茶价所致,”所以试图建立督销局,乃至运茶试销国外,以期实现在国际贸易的自主地位。

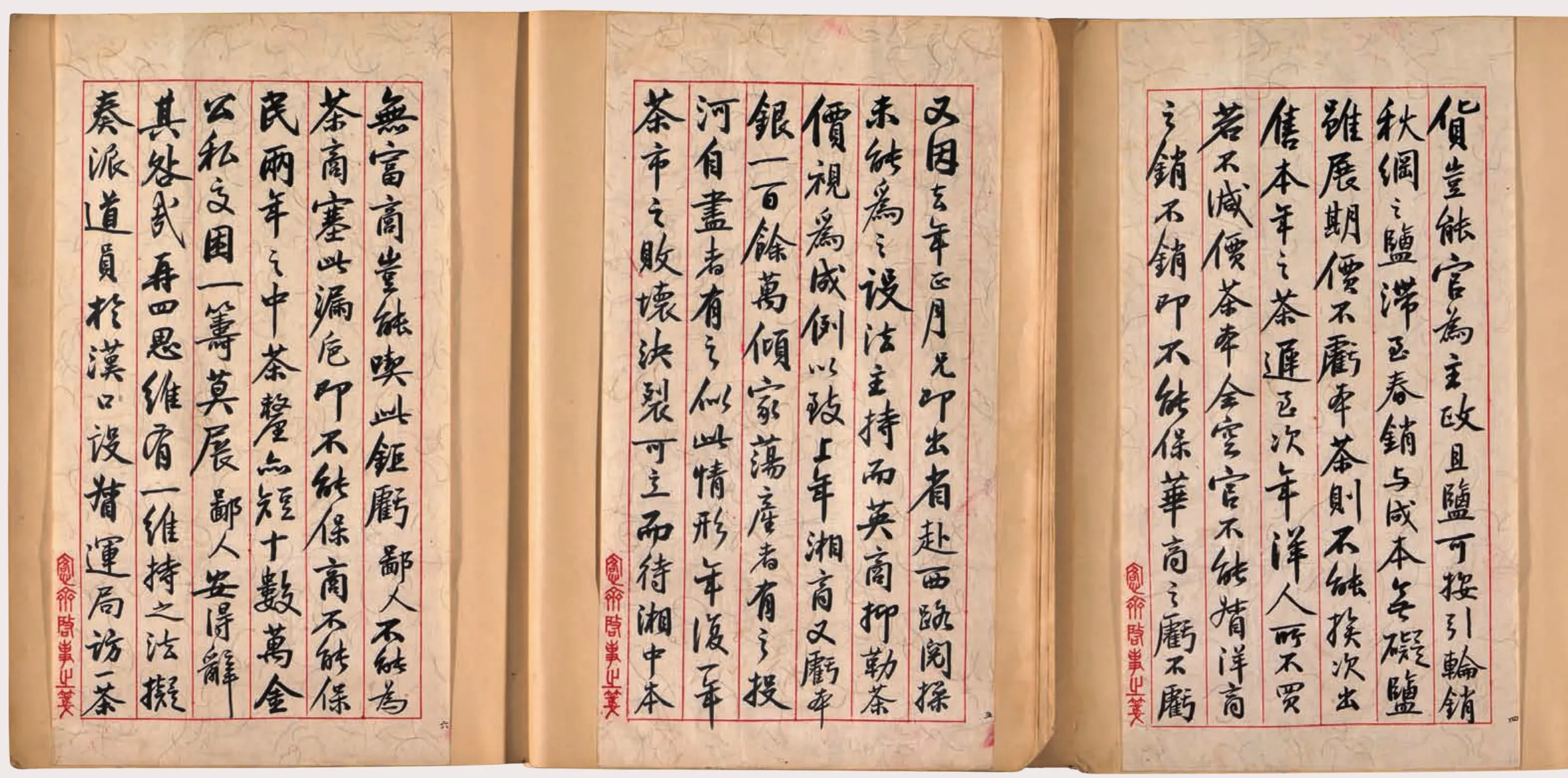

杏荪仁弟大人阁下:廿七日由香帅处递到电示,此议事在必行。已具折奏闻,一面函请译署照会英公使,敝处运茶出洋亦须香港、新加坡洋官妥为照料也。如蒙俞允,汇丰借款须请阁下与调卿言之,能按月四釐出息最妙,大约五月用银以五个月为期,初借三十万,续借以十万为一票。手泐敬请勋安。陈金钟曾与通问否?如兄大澂顿首。二月廿八日。

再,吴调卿处拟先函托借定银五十万,约于三月下旬定借,此事亦须吾弟代立合同,可用湖南巡抚关防,事在半公半私之间,借款可不奏明,亦不致大有亏折也,如晤刘冠经兄,乞先道意能为助一臂之力否?庞莱臣处拟借十万两,由兄自行函托。大澂又顿首。(图4)

香帅,即张之洞(1837~1909年),时为湖广总督。

调卿,即吴调卿(1850~1927年),名懋鼎。江西婺源人。光绪八年(1882年)在天津筹办汇丰银行天津分行,任该分行首席买办,至光绪三十年(1904)辞去买办。曾拨款协助李鸿章,因而被李委任为直隶候补道、淮军银钱所总办等职。独资创办北洋织绒硝皮厂、电灯厂和自来水厂,与英商合办门头沟通兴煤矿公司。

陈金钟(1829~1892年),新加坡华人富商,新加坡华侨领袖陈笃生长子,祖籍福建海澄。兴办实业,继承其父商行经营米业,接办其父创办的医院,光绪十六年(1890年)捐款救助中国北方灾民,倡建新加坡福建会馆并任总理。光绪十四年(1888年)任新加坡市政局议员。按,陈金钟是吴大澂满意的新加坡委托之人,他于光绪二十年二月十二四日去信陈金钟,希望将来运到新加坡的茶叶“……由尊处派人照料,代为存栈,代为出售”,同时恳求陈金钟寻找香港可靠之人。陈金钟在新加坡当地颇有声望,如果得到他的帮助,茶叶运至新加坡,出口当行销无碍。但是,吴大澂不久即闻陈金钟去世消息,在新加坡代存代销茶叶之事也无着落。

刘冠经,据《中国近代史资料丛刊—中日战争(六)》及《鄂行日记》史料,此人或经商。

庞元济(1864~1949年),字莱臣,浙江吴兴人。其父为南浔镇巨富。庞元济乐善好施,因在光绪十六年顺直赈济中捐资三万两,被赏给举人。好字画碑帖,尝从事其交易。在浙江从事实业活动,开办缫丝厂、纱厂、机器造纸有限公司等。

图4

这几通信作于吴大澂联名张之洞上奏之后不久,亦为光绪二十年。为了保证督销局能够正常运行,他委 托盛宣怀协助筹集资金,具体借款金额、借款来源信中有明确安排。但是由于奏折被驳回,这些办法未及付诸实施。

第四封信写于光绪二十年三月初七日,主要内容是陈述设置督销局的必要,以及商讨由于陈金钟的去世,在新加坡另托人选之事。此信《愙斋文稿》已有影印,本文内容从略。

以上三通信揭示了吴大澂在解决湖南茶业危机时的思路,他短时间内连发数信讨论此事,说明他对湖南茶业现状的焦虑及解决民生问题的迫切。

三、信札的艺术价值

吴大澂好金石收藏与鉴赏,于金石文字颇多研习,其书法因以篆书见长。这几通信札均以行楷写就,其时吴大澂已届花甲之年。其笔意颇似黄庭坚,笔画古朴遒劲,书风凝重有力,于浑朴之中见清新、灵动。正如顾廷龙的评价,“先生行楷初学隋唐人书,颇似元公姬夫人墓志。其后改师山谷,尤得精髓,于苍茫挺拔之中参以妩媚之姿,自成一家”。 信札体现其沉稳、精到的书法风格和特色,具有较高的艺术价值。

四、结语

吴大澂作为传统文化影响下成长起来的知识分子,谨守“修身、齐家、治国、平天下”的儒家理念。作为一介文人,甲午战争之际,他主动请缨参战,虽以失败告终,但仍可见其满腔报国之心。俞樾所作《愙斋公墓志铭》评其“仁民爱物,措之咸宜。卓哉斯人,当代所希”, 从馆藏这几通信中来看,可谓名副其实。

①王尔敏、陈善伟编《近代名人手札真迹—盛宣怀珍藏书牍初编》,香港中文大学出版社,1987年,第9册,《吴大澂致盛宣怀》札1、札14、札17

②光绪十九年四月初二日吴大澂上奏《考核属员分别举劾折》(《清德宗实录》卷三百二十三)

③吴大澂上奏《考核属员贤否分别举劾折》(光绪十九年四月十四日《申报》)

④光绪二十一年十二月廿三日上谕(《陈宝箴集》,2005年,中华书局,上册,第59页)

⑤光绪十九年六月初八日上谕(《清德宗实录》卷三百二十五)

⑥光绪十九年三月初四日上谕(《清德宗实录》卷三百二十五)

⑦《请拨两湖漕折济晋折》(《李鸿章全集》,第15册,第47页)

⑧《派员会赈晋边折》(同上)

⑨《名家书札墨迹》第20册《吴愙斋抚湘书牍稿》,第44页

⑩《与大兄》,转引自《吴愙庵先生年谱》,第212页

Wudacheng zhi shengxuanhuai xinzha kaoshi

Li jing

(责任编辑:尹翌)