唐白贵夫妇墓志考释(上)

□ 鲁晓帆

Lu xiaofan

唐白贵夫妇墓志考释(上)

Tang baigui fufu muzhi kaoshi

□ 鲁晓帆

Lu xiaofan

今年8月,北京市文物局宣布:历时一年,在北京世界园艺博览会建设工地,即延庆区谷家营村和李四官庄等地区,北京市文物研究所在262万平方米的区域内,共发掘出土了包括东汉、魏晋、唐代、辽金等朝代的砖室墓,以及明清时期的土坑墓葬共计1146座,时间跨度约两千年,出土了大量具有历史与研究价值的文物。其中出土的两盒唐代白贵夫妇的墓志铭,对于研究北京延庆地区的历史发展与地理变迁,具有极为重要的特殊价值。

白贵夫妇合葬墓(图1),在史上曾经受到过严重的盗掘。仅从剩下的零星器物及残留的壁画来看,当年还是蛮有特点的。通过对墓志的初步解读,使我们了解到墓主人白贵是有唐一代著名鹰鸽画大家白旻的儿子,并且是唐代著名大诗人白居易的族系亲属。而白贵之妻高氏,也出自于渤海郡著名的名门望族,是隋代开国功臣、第一谋臣高颎的后裔。而志文中记载的儒州、儒价城、渌水、白嚔等唐代古地州、古城名、古水名,也为我们今天研究延庆的历史、地理变迁等,提供了非常宝贵的实物资料。志文中有关白氏家族的记载,对丰富白氏家族的牒谱,也具有一定的充实与研究作用。

图1 唐白贵夫妇合祔墓葬

一、白贵夫人高氏墓志考释

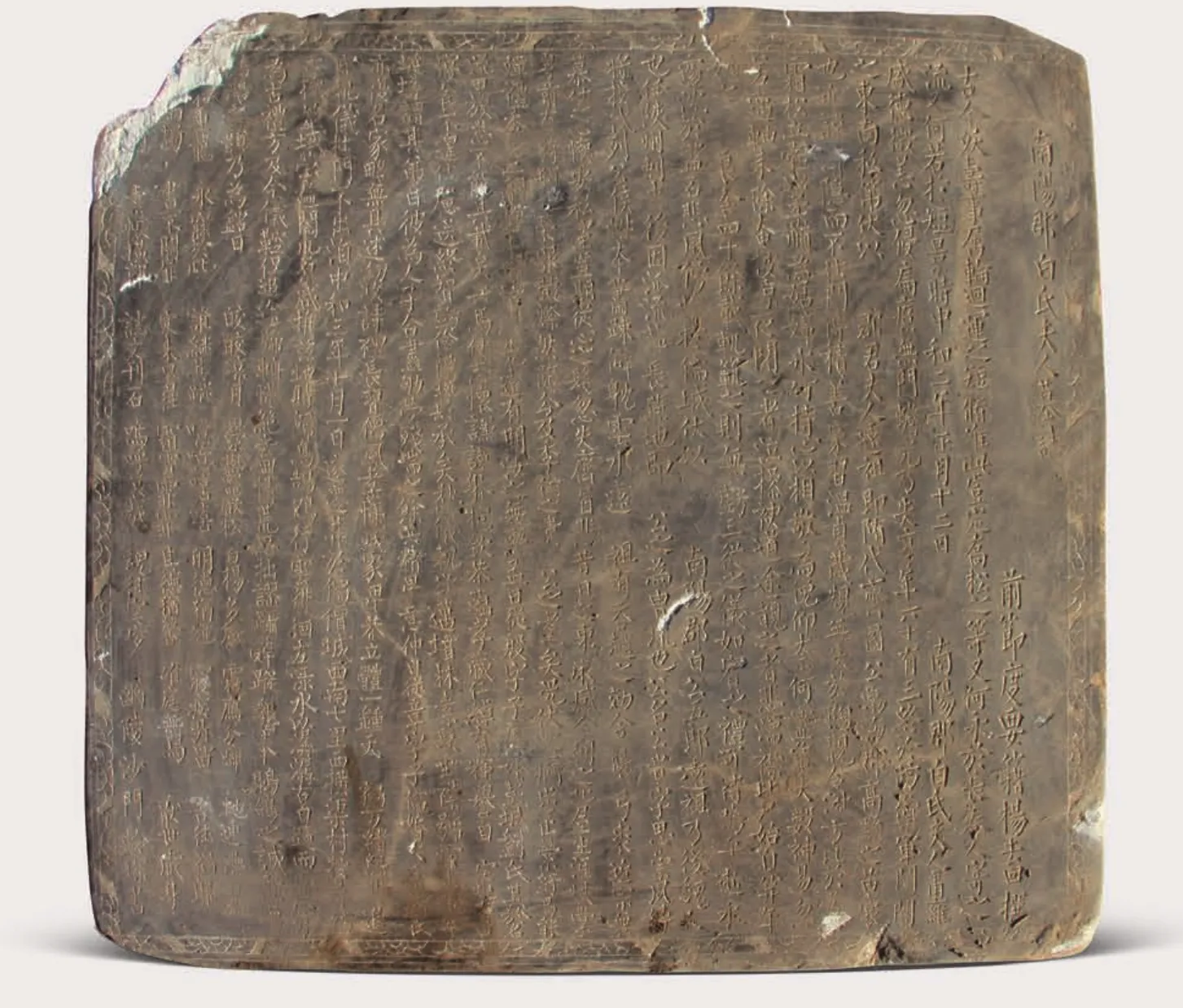

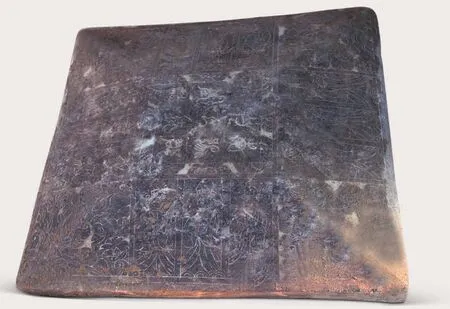

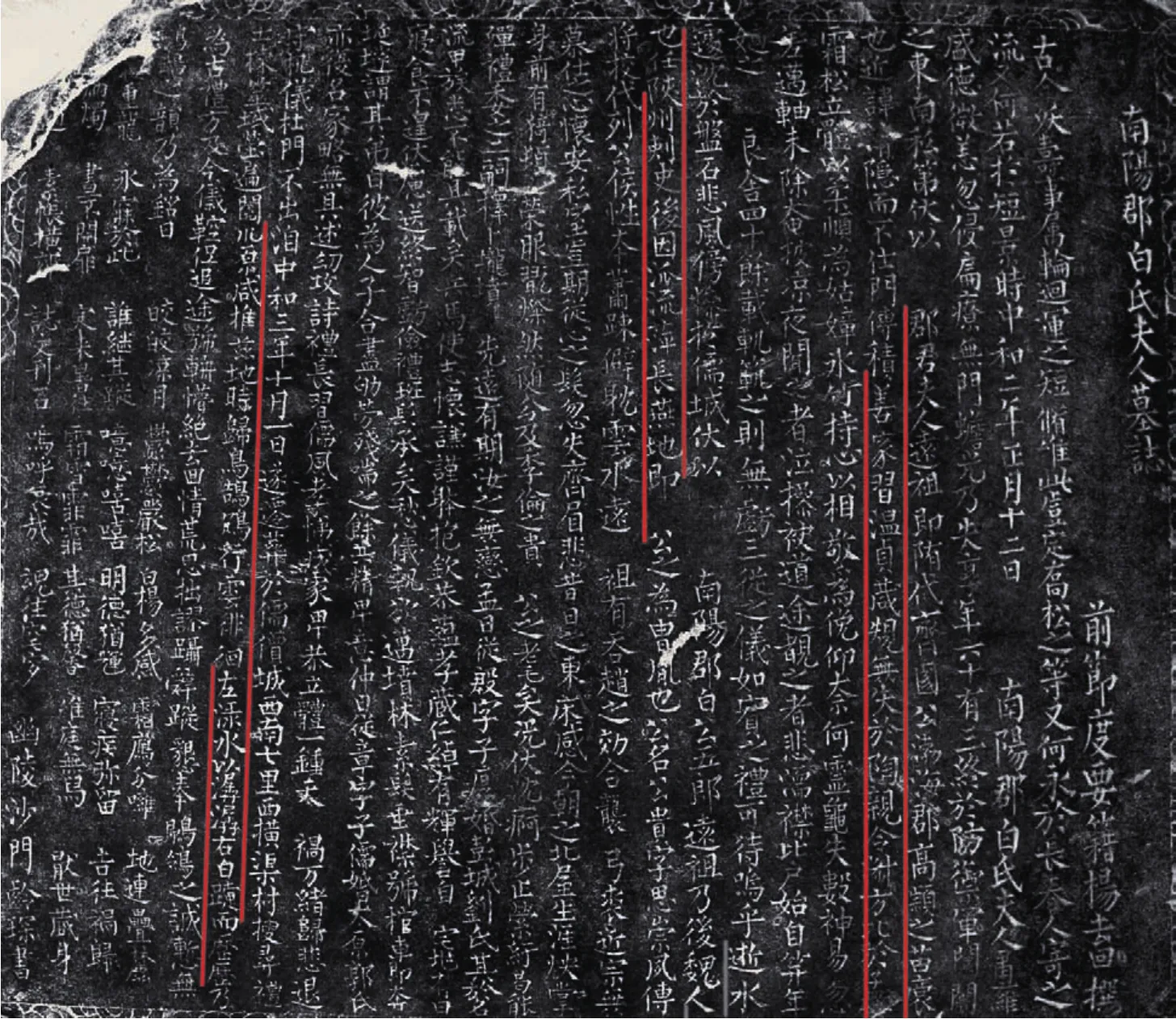

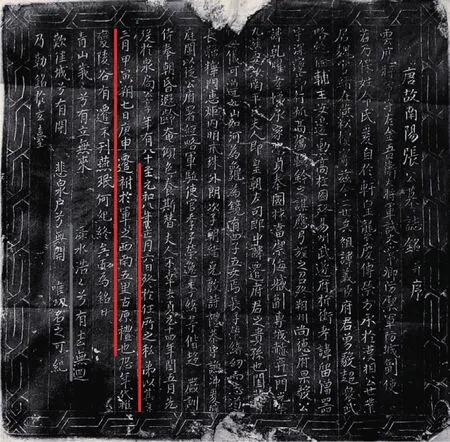

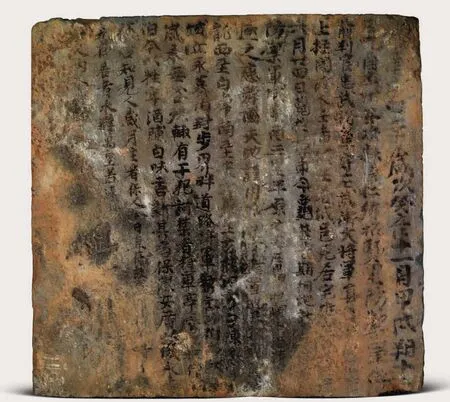

白贵夫人高氏墓志一合,唐中和三年(公元883年)上石。2016年12月与白贵及夫人高氏合祔墓志一同出土,地点为延庆区延庆镇谷家营村。墓志为汉白玉质地。志石高60、广60、厚4厘米(图2)。志文阴刻楷书,首题“南阳郡白氏夫人墓志”,27行,行9~35字不等,共计772字。杨去回撰,龄琛书。志盖为覆斗形,高60、广60、厚12厘米(图3)。盖中阴刻篆书“南阳郡白氏夫人墓志”9字。分3行,行3字。盖石四坡从十二点位顺时针阴刻有十二文臣手捧十二生肖立像,四角阴刻有蕃花云纹。墓志现收藏在北京市文物研究所。为便于读者更好了解原文(图4),特抄录志文如下(」符号为换行,试加标点):

(盖文)

南阳郡」白氏夫」人墓志」

(志文)

南阳郡白氏夫人墓志」

前节度要籍杨去回撰」

古今殀寿,事属轮迴,运之短脩,唯此岂定。扃松之等,又何永于长春;人寄之」流,又何若于短景。时中和二年正月十二日,南阳郡白氏夫人,甬雍」盛德,徴恙忽侵,扁疗无门,蟾光乃失,享年六十有三。终于防御军」之东南私第,伏以。郡君夫人远祖即随代齐国公、渤海郡高頴之苗裔」也。近讳清,隐而不仕。门传积善,家习温贞。葴规无失于陶亲,令㳤方比于孟母」。霜松立体,以柔顺为姑嫜。冰竹持心,以相敬为侻仰。奈何!灵龟失数,神易忽」差,迈轴未除,奄披凉夜。闻之者泣,惨袂道途;睹之者悲,儒襟比户。始自笄年」,嫡之良舍。四十馀载,轨范之则无亏;三从之义,如宾之礼可待。呜乎!逝水」遽沉于磐石,悲风傍惨于儒城。伏以。南阳郡白公五郎远祖,乃后魏人」也,任陕州刺史。后因派流,萍长燕地,即公之为胄胤也。公名公贵,字思崇。夙传」将挍,代列公侯。性本萧疏,僻耽云水。远祖有吞赵之效,合袭弓裘;近宗无」慕仕之心,怀安私室。岂期从心之发,忽失齐眉。悲昔日之东床,感今朝之北屋。生涯炴掌」,身前有猗顿之荣;服玩灿然,随公及季伦之贵。公之耄矣,况伏沉痾,步止萦纡,喝能」殚礼。委之二嗣,择上垄坟。先远有期,汝之无恋。孟曰从殷,字子厚。婚彭城刘氏,其于名」流甲族,悉不能具载矣。兵马使志怀谦谨,体抱钦恭,蕴孝藏仁,绰有辉誉。自宅垗有曰」:寝食不遑伏虑,送终智亏俭礼。斑髟承矣,愁仪轨欲迈坟林;素发垂襟,号棺车即奔」埏璲。谓其弟曰:彼为人子,合尽劬劳。残喘之余,共精卑意。仲曰从章,字子儒。婚太原郭氏」,亦复名家,略无具述。幼攻诗礼,长习儒风。孝悌成家,卑恭立体。一钟天祸,万绪归悲。退」守柷仪,杜门不出。洎中和三年十月一日,遂迁葬于儒价城西南七里西横渠村。搜寻礼」土,拣筮域莹。遍阅川原,咸推兹地。时归鸟鹄鴧,行云徘徊。左渌水以潺潺,右白而历历。乃」为古礼,方及今仪。鞚但追途号,辀懵绝去回。情荒思拙,谬蹑受踪。垦奉鹡鸰之诚」,惭无鹦鹉之韵。乃为铭曰:皎皎凉月,郁郁严松。白杨多感,霜鹰兮噰。地连迭麓,」天接重龙。永寐于此,谁继其蹝。噫噫嘻嘻,明德犹辉。寝疾弥留,吉往祸归。」 □□炳烛,画不开扉。寒来暑往,霜雪霏霏。其德犹馨,唯庭无舄。厌世藏身,」□□□遏。素怅横郊,志文刊石。呜呼哀哉,魂往窀穸。

图2 唐白贵夫人高氏墓志

墓志首题:“南阳郡白氏夫人墓志”即谓墓主人是祖籍南阳郡白氏(贵)的夫人。志云:“古今殀寿,事属轮回,运之短修,唯此岂定。扃松之等,又何永于长春;人寄之流,又何若于短景。时中和二年正月十二日,南阳郡白氏夫人,甬雍盛德,征恙忽侵,扁疗无门,蟾光乃失,享年六十有三。终于防御军阛阓之东南私第,伏以。”这里“阛阓”即是指城池、街道。志文在这里是说从古到今人的一生,都是经过从生到死循环往复这样的过程。只是凭运气人的寿命才有了长短之分,就这么点区别。谁也不能预料到自己什么时候死,也不可能永远活着。白氏夫人和大家一样,又怎么能觉得自己活得岁数长短。中和二年正月十二日,南阳郡白氏的夫人,这个有着高尚品德的人,因病魔忽然的侵疾,医治无效而逝世,享年63岁。终于在防御军城中东南的家里去世。这“防御军”是唐代中期开始设置的地方军队,而其长官为防御使全称为防御守捉使。而志中提到的“防御军”,这在北京地区出土的其它唐代墓志中多有出现。按《新唐书·地理志三》载:河北道“幽州范阳郡,大都督府。本涿郡,天宝元年更名。……县九:……昌平。望。北十五里有军都陉;西北三十五里有纳款关,即居庸故关,亦谓之军都关;其北有防御军,古夏阳川也;有狼山。”可见,防御军当时是归幽州大都督府管辖,驻扎在昌平军都关以北,它并不归妫州地区管辖。据1975年在北京延庆县下屯乡谷家营村东北一百米处出土,元和八年(813年)上石的“唐张乾曜墓志”(图5)载:张乾曜“云麾将军、守右金吾卫大将军、试太常卿、防御军防城副使。……元和八年正月六日,歿于任所之私弟。以其年三月甲寅朔七日庚申,迁袝于军之西南五里古原。”证明今墓志出土地北京延庆县谷家营村,其东北五里即为唐幽州防御军城所在地。而在今北京延庆区城还曾出土过一方建中四年(783年)上石的唐代某府君的墨字墓志(图6),在其模糊不清的文字中记载:墓主为“囗囗囗衙前判官、忠武将军、守右武卫大将军、员外郎、上柱国”,葬于“防御军城东南三里平原”。从记载来看,其墓的西北三里就应是唐幽州防御军城,说明至少是在唐建中四年(783年)前在今天的延庆城之地,就有防御军城的存在。这两方墓志的记载又分别从西南与东南两个方向,确定了防御军城的具体方位,即位于今延庆城区西北的老城一带,这也成为白贵夫人高氏墓志之记载的佐证。

志云:“郡君夫人远祖即隋代齐国公、渤海郡高颖之苗裔也。近讳清,隐而不仕。门传积善,家习温贞,葴规无失于陶亲,令㳤方比于孟母。霜松立体,以柔顺为姑嫜;冰竹持心,以相敬为侻仰。”这里“远祖”即是指白贵夫人高氏的八世祖,为“隋代齐国公、渤海郡高颖。”这“远祖”,按祖宗十八代的称谓:上九代“生己者为父母,父之父为祖,祖父之父为曾祖,曾祖之父为高祖,高祖之父为天祖,天祖之父为烈祖,烈祖之父为太祖,太祖之父为远祖,远祖之父为鼻祖。”在《公羊传·庄公四年》载:“远祖者,几世乎,九世矣。”而在《隋书·高颖传》载:“高颎,字昭玄,一名敏,自云渤海蓚人也。父宾,背齐归周,大司马独孤信引为僚佐,……宾后官至鄀州刺史,及颎贵,赠礼部尚书、渤海公。……高祖受禅,拜尚书左仆射,兼纳言,进封渤海郡公,……开皇二年,……以功加授上柱国,进爵齐国公。”志与史载相合。而志云:“近讳清,隐而不仕。”即是指夫人高氏的父亲高清,是为隐士。志文“陶亲”是指晋代著名大将军陶侃的母亲湛氏,她是晋代著名的贤母,而“孟母”是指孟轲的母亲,她与陶母并称为中国古代四大贤母之一。志文在这里是说郡君高氏夫人,她的八世祖即远祖是隋代的齐国公、渤海郡的高颖,而她的父亲高清是为隐士。在她身上具备豪门流传下来的积德善良,以及家族延续下来的温柔贞德。她的劝戒规谏丝毫不逊于陶母,知书达礼不失于孟母。多年以来,她始终如一温柔贤惠地孝顺公婆,持之以恒相敬如宾地对待丈夫。

志云:“奈何!灵龟失数,神易忽差。迈轴未除,奄披凉夜。闻之者泣,撡袂道途;睹之者悲,濡襟比户。始自笄年,嫡之良舍。四十余载,轨范之则无亏;三从之义,如宾之礼可待。呜乎!逝水遽沉于盘石,悲风傍惨于儒城。伏以。”志文在这里是说没有什么办法,人的灵魂早晚也有失去的时候,人的精气神也有凋零的时刻。高氏的病患没有去除掉,却迎来了逝去的噩耗。听到夫人噩耗消息的人都非常悲泣,马上寻找准备奔丧的途径。看到夫人病逝的人无不悲痛欲绝,就如同自己家人去世一样泪满衣衫。高氏夫人在15岁时嫁给白贵,40多年来始终遵守妇道,从来也没有违背过。一直是按照三从四德的原则对待自己的夫君。没有什么办法,沉重的石头总是要沉入河底,呼啸的狂风总是要肆虐儒城。只能是伏下身体尊重自然规律。这里“儒城”就是逝者曾居住的城市即“防御军城”,也是今天的延庆县城的前身,它是唐代儒州的州治,也是后面所说到的“儒价城”简称。

志云:“南阳郡白公五郎远祖,乃后魏人也,任陕州刺史。后因派流,萍长燕地,即公之为胄胤也。公名公贵,字思崇。夙传将校,代列公侯。性本萧踈,僻躭云水。”这里是说的“远祖”白五郎,即为白贵的八世祖。而志文“乃后魏人也”应是指白五郎应生于东魏末年,他曾在唐初任陕州(今三门峡市)刺史。在《新唐书·地理志二》载:河南道“陕州陕郡,大都督府,雄。本弘农郡,义宁元年置。武德元年曰陕州。”上州刺史,为从三品官。这里需要强调的是志文中所说的“后魏”,它不是指史上广义所说的,相对于三国时期的魏国的那个北魏拓跋珪政权。而应是狭义的指北魏分裂后的那个东魏,即高欢拥立的(534年~550年)傀儡政权。按照后面白贵夫妇合祔墓志记载的九世祖唐栝州刺史白懋来看,志文在这里所说祖籍在南阳郡的白贵家族,他的八世祖白五郎是东魏时期出生的人,他曾任唐初的陕州刺史。而他以后的族人繁衍到了原燕国的地域,并且在这里生活居住了下来,以后就成为了燕地人,而白贵就是他的后裔。白贵的先祖们辈辈都有带兵打仗的人,代代都有取得公侯爵位的人。而白贵的性情本质非常地萧然踈通,这有别于他的前辈。他尤其喜欢轻松洒脱的生活,从而做了一个德行很高的逸人。

图3 唐白贵夫人高氏墓志盖

志云:“远祖有吞赵之效,合袭弓裘。近宗无慕仕之心,怀安私室。岂期从心之髪,忽失齐眉。悲昔日之东床,感今朝之北屋。生涯炴掌,身前有猗顿之荣;服玩灿然,随公及季伦之贵。”这里“吞赵之效”是指秦嬴政在统一六国时灭赵国的高效果敢的行动。而“齐眉”即“举案齐眉”典故成语的简写,这里意喻白贵失去高氏夫人。而这“东床”就是古代对女婿称呼,它源于晋代著名书法家王羲之“袒腹东床”的传说。而“北屋”即谓“正屋”,这里指一家之主。而“猗顿”是指战国时的大富商。在《史记·货殖列传》载:“猗顿用盬盐起。而邯郸郭纵以铁冶成业,与王者埒富。”后来就以“猗顿”为富户的通称。而“季伦”是西晋著名的大富豪石崇的字。他是开国元勋石苞的第六子,一生靠各种手段来劫掠富商,从而致富。石崇后来遭人诬陷,惨遭夷灭三族。志文在这里是说白贵的远祖白五郎,具有像秦国统一六国那样快速聚拢财富的本领。但到了白贵的祖父辈时,却都没有仰慕官宦的想法,他们都安然地做了具有高尚道行的隐士。到了白贵失去夫人高氏时,他才想到昔日作为富豪大家庭女婿的尊贵,如今作为一家之主将要承担的重要责任。夫人高氏的一生非常地荣光,小的时候就在高氏家族中过着像战国时大富商猗顿一样生活。嫁给白贵后所享受的荣华富贵,又可以比肩史上最著名的西晋大富豪石崇。

志云:“公之耄矣,况伏沈痾,步止萦纡,曷能殚礼。委之二嗣,择上垄坟,先远有期,汝之无恋。孟曰从殷,字子厚。婚彭城刘氏,其于名流甲矣,悉不能具载矣。兵马使志怀谦谨,体抱钦恭,蕴孝藏仁,绰有辉誉。自宅垗有曰:寝食不遑伏虑,送终智亏俭礼。斑髟承矣,愁仪轨欲迈坟林,素发垂襟,号棺车即奔埏璲。谓其弟曰:彼为人子,合尽劬劳。残喘之余,共精卑意。仲曰从章,字子儒。婚太原郭氏,亦复名家,略无具述。幼攻诗礼,长习儒风。孝悌成家,卑恭立体。一钟天祸,万绪归悲。退守柷仪,杜门不出。”这“沈痾”即久治不愈的重病。南朝时鲍照《自砺山东望震泽》诗:“以此藉沉痾,栖迹别人群。”而“萦纡”即谓盘旋环绕。志文在这里是说白贵已经是耄耋老人,并患有久治不愈的重病且步履蹒跚。他叮嘱自己的两个儿子,要尽早为母亲准备好墓地。两个儿子都很孝顺,并且都已娶妻婚配。他们把母亲按照礼仪隆重安葬后,推掉了所有应酬,在家中关起门来为母亲守孝。

图4 唐白贵夫人高氏墓志拓片

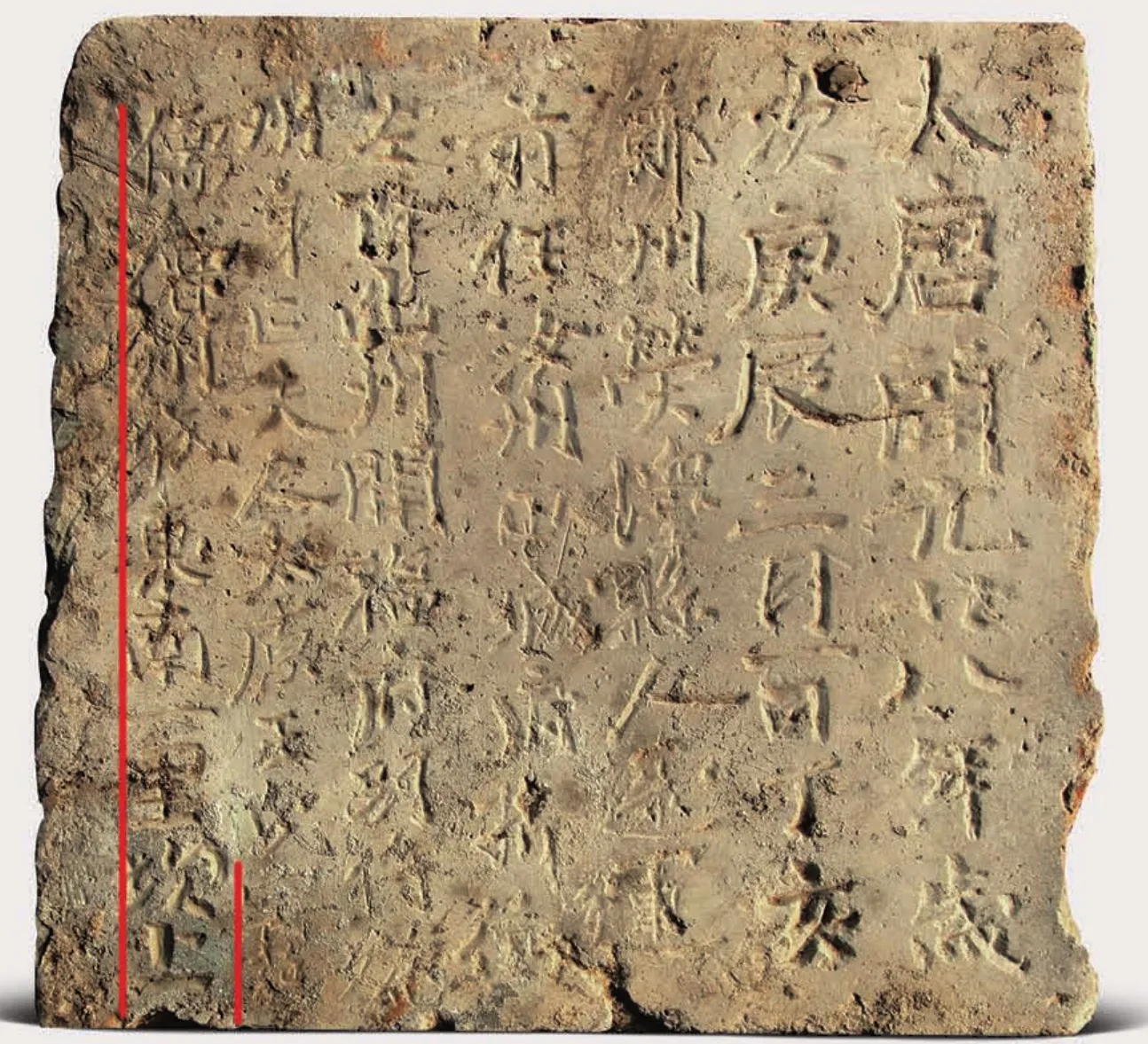

志云:“洎中和三年(883年)十月一日,遂迁葬于儒价城西南七里西横渠村。搜寻礼土,筮域莹。遍阅川原,咸推兹地。时归鸟鹄鴧,行云徘徊。左渌水以潺潺,右白而历历。乃为古礼,方及今仪。鞚但追途号,辀懵绝去回。情荒思拙,谬蹑辞踪。恳奉鹡鸰之诚,惭无鹦鹉之韵。”这里的“儒价城”就是唐代儒州的州治之名,而据它西南七里“西横渠村”,即是指今墓志出土地延庆县的谷家营村。那么,它的反方向其东北七里之地,就应是唐代的“儒价城”,现今来看方位里程大致相等,据悉今天位于延庆区城西北部明清的旧城址,就是历代延续下来的旧城治。而据1975年在北京延庆县下屯乡谷家营村东北一百米处出土的“唐张乾曜墓志”载:张乾曜“元和八年正月六日,殁于任所之私弟。以其年三月甲寅朔七日庚申,迁袝于军之西南五里古原。”由于古代的距离都是大体估摸的数,并不十分的精确,这里很显然是说防御军也是驻扎在儒价城内,而防御军城无疑就是儒价城,只是一个地方两个叫法而已。军人称之为防御军城,百姓称之为“儒价城”。这一称谓是史上第二次出现。其第一次的出现,也是在一方2007年就从现延庆区城内南菜园二期工地出土的“唐逯运砖志”上发现的,而后文将有详细考证。志文中“左渌水以潺潺,右白嚔而历历”的“渌水”与“白嚔”,无疑就是指今天还在延庆区境内流淌的两条主要的河流“妫河”和“白河”。结合今天白贵夫妇墓葬的出土地点及形制来看,墓地其左边正是潺潺流过的“渌水”即妫河,而右边正好是湍流不息的“白嚔”即白河。这里“嚔”字,志记为“足”字旁,现字库中没有这个字,是个异体字,同“蹄”字。可见,在唐时的“妫水”还曾被称之为“渌水”,这在延庆出土的“唐张乾曜墓志”也有记载:其铭曰“青山峩峩兮有立无来,渌水浩浩兮有去无回”,这说明“渌水”在唐时是对“妫水”的普遍称谓,而不是仅把它看作是对妫水一个简单的色彩形容。“渌水”河称谓的发现,它很好地解决了近百十年来,近代文人学者们找寻“渌水”地点,多年认知的一个困惑。清代著名的词人纳兰性德,曾留下其作品集《渌水亭杂识》,后人多以它来研究了解当时的社会形态。而这“渌水亭”就是纳兰性德生前与朋友聚会的优雅之地,同时也是他吟诗作赋、研读经史、著书立说的主要场所。多年来,其准确地点无人知晓,而人们富有想象力的揣测之说还颇多。有的说这“渌水亭”是在今天的什刹海旁,有的说是在今天的西郊玉泉山一带,还有的说就是其封地京师北部皂甲屯的玉河之浜,现在终于可以大白于天下了。在风景怡人的延庆区妫水河畔,它在历史上就是个世外桃源。其远山近水清净宁然的大环境,确实是一个文人墨客们在此陶冶情操、吟诗作赋的好地方。由于纳兰性德们的到来,也使得唐代这个小小的“儒价城”,在清代康熙时期,其文化品位骤然提升了好几个档次。纳兰性德曾专门为它做过一首诗,名字就叫《渌水亭》。诗词内容虽然很简单,但它却是诗人在当时所看到的真实景象:“野色湖光两不分,碧云万顷变黄云。分明一幅江村画,着个闲亭挂西曛。”细细地品味诗文,再来对照延庆妫水边的乡村山水等自然画卷,是不是你已走进了其诗情的韵律。当然纳兰性德所赏阅的“渌水”找到了,而水边“亭”的具体位置,这还需要认真地研究与考证。

而“白嚔”即是时人对今日白河的称谓,其称谓也为史上首次出现。巧合的是2016年7月在北京城市副中心A7地块,即原通州区潞城镇后北营村所在地出土的“唐吕元悦及夫人合袝墓志”,其铭载:“白礖之阴,行垆之海。”这里记载的白河其名“白礖”,而这个“礖”字,志记为“白”字旁,现字库中也没有这个字,也是个异体字,同“璵”字。在两个地方分别出土的两盒唐墓志,记载的是同一个河流,而其称谓又不约而同地都使用的是异体字,而且它们还不是同一个字。可见,白河在唐时的名称今天还是很有必要进行研究的。

志云:撰者“前节度要籍杨去回”,即撰者杨去回曾官居幽州节度府的节度要籍。而书者“幽陵沙门龄琛”这“幽陵”是古地名,即幽州的古称,也是今天北京的古称。在《楚辞·大招》载:“北至幽陵,南交趾只。”东汉的王逸注:“幽陵,犹幽州也。”而这“沙门”是个佛教术语,又称作娑门、桑门。它起源于列国时代,意为勤息、净志,也是印度哲学中的重要内容。而墓志书写者即归入佛门的龄琛,因查询史上没有任何记载,此无考。

二、唐代“儒州”设立时间初探

“儒州”在两《唐书》的地理志中均失载,它建立的时间一直有所争议,一般人总把它与唐代幽州以北的妫州相混淆。其实妫州的州治,是在今河北省怀来县东南的旧怀来城(今被官厅水库淹没)。而史上儒州的州治才是在今天的延庆县城。

《旧唐书·地理志二》载:妫州“隋涿郡之怀戎县。武德七年,讨平高开道,置北燕州,复北齐旧名。贞观八年,改名妫州,取妫水为名。长安二年,移治旧清夷军城。天宝元年(742年),改名妫川郡。乾元元年,复为妫州。旧领县一……怀戎,后汉潘县,属上谷郡。北齐改为怀戎。妫水经其中,州所治也。妫川,天宝后析怀戎县置,今所。” 而《新唐书·地理志三》载:河北道“妫州妫川郡,上。本北燕州,武德七年平高开道,以幽州之怀戎置。贞观八年更名。……县一:……又有怀柔军,在妫、蔚二州之境。怀戎。上。天宝中析置妫川县,寻省。妫水贯中。……西有宁武军;又北有广边军,故白云城也。”两《唐书》都记天宝中曾析怀戎县置妫川县,今天看“儒州”的设立,问题恐怕就出现在这里。而“儒州”在辽史中,就有其记载了。《辽史·地理志五》中载:西京道“儒州,缙阳军,中,刺史。唐置。后唐同光二年隶新州。太宗改奉圣州,仍属。有南溪河、沽河、宋王峪、桃峪口。统县一:缙山县。本汉广宁县地。唐天宝中割妫川县置。户五千。”虽然记载的很简单,但也可窥见点端倪。《唐书》中记:妫州,县一,怀戎县。天宝中析怀戎县置妫川县。《辽史》中记:儒州,县一,缙山县。唐天宝中割妫川县置。从它们的记载来看:唐天宝时析怀戎县设立妫川县,其实就应是析怀戎县建立的“儒州”才对。虽然在时间上与实际设立“儒州”的时间相比还稍晚一些。

图5 唐张乾曜墓志拓片

这次出土的白贵夫人高氏墓志,上石时间是在唐中和三年(883年),即记载“儒州”应是在唐中和三年前就已存在。经过仔细探查过往资料,我国晚清、民国年间海内著名学者徐乃昌,在他所撰录的《安徽通志金石古物考稿》中,就曾收录了一方唐代大和八年(834年)上石,出土时间似在清代末年,出土于京师昌平县的“唐高霞寓玄堂铭”。清末著名的古文字学家罗振玉,也在他辑撰的《京畿冢墓遗文三卷》中收录了此志文,可见此志收藏的重要性。志文中记载高霞寓“暨周星移防练使兼知儒等州事。霜未几,转摄广边军使兼营田等使,终于位”。即高霞寓曾在他晚年任防练使兼任儒州刺史。这方墓志的记载,至少说明在唐代大和八年前,“儒州”就已经存在了。这与白贵夫妇墓志的记载相比,不仅证实“儒州”的存在,还把“儒州”存在的时间又提前了50年。而2007年在北京延庆县城区南菜园二区建设工地,出土了一方“唐逯运砖志”(图7),其志云:“大唐开元廿八年(740年)岁次庚辰三月一日丁亥,郑州荥泽县人逯运,前任汝州郏城府折冲,左降幽州开福府别将。妫州身亡。夫人太原王氏,寄葬儒价州城东南一里坎上。”既是说原籍在郑州荥泽县的逯运,以前曾任汝州郏城府的折冲都尉,因犯错误被官府降罪发配到幽州开福府任副官别将。在妫州死亡后,夫人太原的王氏,把他依附即葬在儒价州城东南一里的坎穴中。这里“儒价州城”无疑就是指今出土唐白贵夫人墓志中所说的“儒价城”。这说明早在唐代开元廿八年前就有儒价州城了。而儒州的州治之名“儒价城”,这是在史上第一次出现。这又与白贵夫人高氏墓志记载:高氏“遂迁葬于儒价城西南七里西横渠村”相互得到印证。这方砖志虽然质地相当地粗糙简洁,文字也过于潦草。但记载的内容却十分重要,它对今天研究唐代“儒州”及其州治“儒价城”具有无可估量的价值。其志文中“左降”即谓唐朝的左谪官,也为左迁。它是唐玄宗以后大量出现的一种贬官形式。左降官它特指因罪而被贬至边远地区任员外官的官吏,而且它还具有流放的性质。这从逯运原任汝州郏城府“折冲”,被贬到幽州开福府“别将”也可看出。折冲府的正副长官之名称在史上多有改变,开始称为“军头、府副”,后改称“骠骑将军、车骑将军”,继而称为“统军、别将”,在贞观十年正式改为“折冲都尉、果毅都尉”。通过“唐逯运砖志”的出土发现,一下子就把“儒州”建立的时间,在前面考证的基础上又提早了百年之久。但这些记载还都不算完,实际上早在开元二十一年(733年),时任幽州都督府长史的薛楚玉,就曾奉皇命带领着大唐各路军马围堵契丹军队南下时,就已有儒州之名出现了。在《全唐文》收录的由樊衡撰写的《为幽州长史薛楚玉破契丹露布》所云:“奚王李诗与内供奉长上折冲归州刺史韩仙松……比郡长上折冲兼儒州都督乌承恩……清夷军子将英乐府右果毅樊怀璧等四面云合。”这段文字的记载要比后人认为的,在唐末乾宁元年(894年)太原王李克用击灭卢龙节度使李匡筹,在今北京延庆地区始置儒州,大约提前了有160余年。可见,早在唐朝中叶的开元年间,幽州城以北就已有了儒州的存在,并且归于幽州大都督府管控。

图6 唐建中四年墨字墓志

图7 唐逯运砖志

两《唐书·地理志》失载“儒州”,究其原因这很可能是后世的史录者们,粗心大意把“妫州”与“儒州”给混为一谈了,把设立“儒州”误当成析妫州怀戎县设立“妫川县”了。按照上述史料的零星记载来推测,也许就是在唐玄宗开元(713~741年)前期,为了更好地抗击北方两奚南下的多次侵扰,统治者把当时幽州以北的“妫州”东部地区及幽州昌平县北部一小部分析出,以已存在的“防御军城”设立成州治“儒价城”,成立了儒州,从而在幽州西北部组成两个独立的州,共同抗击奚、契丹两蕃频繁的南下侵扰。而这两个州因为相距得很近,基本上又是一分为二,下辖的县属也分别只有一个,并且还都有妫河水贯穿于城治中,相似点有太多,这就给后世的史录工作者们带来极大的混淆。唐朝灭亡时,幽州地区处于兵荒马乱时期,而时间不久,儒州就又与幽州、妫州等十六个州一起归附于契丹国统治。虽然这时有儒州的建置,但它起始年代又有谁来探究呢?查找《旧唐书》的其始俑作者,正是五代时期的后晋统治者,即把包括“儒州”在内的“幽云十六州”一起割让给契丹的石敬瑭。当然,后晋王朝经过近五年的编写,成书时按规定其署名是为当朝的宰相刘昫等。而《新唐书》是北宋时期由宋祁、欧阳修等合撰的纪传体史书,它在成书的时间上就更晚一些,并且它还是在《旧唐书》基础上修订而来的,除了增加一些必要的表系内容以外,没有实质性改变。这以后历代所作的唐史述录,由于年代更加久远,就更没有人去认真探索“儒州”的究竟,致使后世就人云亦云了。在这里可根据上述史实,添补两《唐书·地理志》之阙。似乎可添补以下内容:儒州,中,驻有防御军。开元年间为防御奚、契丹两蕃侵扰,析妫州怀戎县东部、幽州昌平县北部置。州治儒价城。妫水贯城中。有县一:缙阳县。本汉居庸县旧地。

白贵夫人高氏墓志的出土,为我们今天研究延庆区古地理、古地名、古河流,提供了非常珍贵的实物佐证。

(责任编辑:牧风)