基于多源卫星遥感的珠江口围填海生命周期分析

艾彬,欧阳雪敏,何颖清

(1.中山大学海洋科学学院 广州 510275;2.珠江水利科学研究院 广州 510611)

基于多源卫星遥感的珠江口围填海生命周期分析

艾彬1,欧阳雪敏1,何颖清2

(1.中山大学海洋科学学院 广州 510275;2.珠江水利科学研究院 广州 510611)

围填海是区域社会经济发展到一定阶段向海洋谋求发展空间的一种基本手段。珠江三角洲是我国社会经济发展的热点区域之一,探索其近岸河口区域围填海时空过程并对其未来趋势进行分析对海岸带综合开发具有重要的意义。本研究以多源陆地资源卫星Landsat为数据源,通过影像数据处理分析探讨了珠江口围填海历史变迁过程,并对其围填海生命周期进行了估计。结果表明,珠江口围填海主要发生在改革开放后,其中1978—1988年围填海面积为18 572 hm2,1988—1996年间围填海面积为25 528 hm2,1996—2005年间围填海面积为13 911 hm2,2005—2015年间围填海面积6 723 hm2。截至2015年,珠江口共围填海面积64 753 hm2,空间上主要集中分布于西部岸段。基于历史围填海时空演变过程,通过围填海生命周期图进一步对珠江口未来的围填海工程实施潜力进行形式预判。结果显示,珠海岸段和深圳前海岸段是珠江口今后实施围填海热点区域,其他区域围填海速度会相对减缓,但随着珠江口海岛逐渐与陆地海岸带相接,该区域围填海过程也将会终止。围填海生命周期分析可为海岸带实施围填海工程规划提供相关决策依据。

围填海;生命周期分析;卫星遥感;海岸带;珠江口

1 研究背景

生命周期分析(life cycle analysis,LCA)是汇总和评估一个产品(或服务)体系在其整个寿命周期间的所有投入及产出对环境造成的和潜在的影响的方法[1]。土地生命周期通常用来描述空间位置上的土块形状,性质从产生、变化到消失的一个过程。围填海活动是人们向海要地的一种行为,是对土地的一种需求,同时也对海洋资源和生态产生了不良影响[2]。运用土地生命周期分析围填海的发展状况,可以对空间位置上的地块演绎过程进行整个周期的管理,实现对各个地块的状态属性进行记录、统计、查询、分析,从而达到土地生命周期管理的良性循环[1]。国外围填海建设和研究较早,对围填海活动及其带来的环境影响的研究广泛[3-4]。珠江口区域由于经济发展的进一步需求,围填海过程主要发生在改革开放后,且以西部岸线最为显著。随着珠江三角洲的经济的发展和人口密度的增加,人们对珠江三角洲的围填海现象的多方面研究也越加关注。遥感技术能大面积同步监测及其成像周期快的时效性能有效快速地观测围填海活动的空间位置及其范围的变化,本文运用多源卫星遥感对珠江口围填海的生命周期进行分析,将遥感与地理信息系统(GIS)技术相结合,从时空过程角度探讨珠江口围填海情况,并结合生命周期图对珠江口区域未来的围填海工程实施潜力进行形势预判。

2 研究区概况及数据源介绍

2.1 研究区概况

本研究选择珠江口为研究区,珠江口位于珠江流域的下游,广东省中南部,毗邻港澳,113°0′0″E—114°7′0″E、21°36′0″N—23°6′0″N,由广州市、东莞市、深圳市、中山市、珠海市以及香港特别行政区、澳门特别行政区的部分区域组成。珠江为我国第三大河流,珠江水系由西江、北江、东江和珠江三角洲诸河组成,流域面积为45.4 万km2,珠江流域入海口沉积形成的珠江三角洲面积约8 033 km2。珠江三角洲地质地貌条件独特,河口区河汊发育,水网密布,冲积层薄,一般为20~30 m,地面起伏较大,四周是丘陵(占总面积的30 %),中部是平原,主要分布在广州市以南、中山市以北、江门以东、虎门以西地区。珠江三角洲河网密度高达0.81 km/km2,河网区和河口湾都受到潮汐和上游河流淡水稀释的影响,高密度河网区和众多大小河口湾共同构成珠江河口[5]。珠江入海口有八大主要入海口门,按地理位置分布从北至南分为虎门、蕉门、洪沥门、横门、磨刀门、鸡啼门、虎跳门和崖门,珠江水由这八大主要口门呈放射状分流注入河口湾[6]。研究区内的河口湾包括伶仃洋、黄茅海、磨刀门海区和鸡啼门海区等。

2.2 多源卫星遥感数据及影像处理

自1972年来美国发射第一颗地球资源卫星(Landsat-1)以来,世界各国都开始设计和发射了多种以探测地球资源为目的的遥感卫星[7]。如法国发射的SPOT卫星、中国的资源三号卫星等。本文选用Landsat卫星作为数据源,该系列卫星自1972年7月13日发射了第一颗地球资源技术卫星以来,迄今共发射了8颗,目前正常运行的是Landsat-5、Landsat-7和Landsat-8。

Landsat卫星的轨道接近正圆轨道,且轨道经过南北极附近地区,又称为“极轨卫星”,可覆盖全球绝大部分地区(南北纬82°以上地区除外),扫幅宽度为185 km。Landsat-1至Landsat-3卫星的重复周期为18天,Landsat-4至Landsat-8卫星的重复周期为16天。Landsat-1至Landsat-3号卫星携带有反束光导管摄像机(RBV)和多光谱扫描仪(MSS);Landsat-4至Landsat-5号卫星在前者基础上改进,轨道高度下降为705 km,地面分辨率提高,携带有MSS外,还带有专题制图仪(TM);Landsat-7卫星携带传感器为专题制图仪(ETM+);Landsat-8卫星携带传感器为陆地成像仪(OLI)和热红外传感器(TIRS)。

MSS在Landsat-1至Landsat-5卫星均有装载,除了在Landsat-3卫星增加了一个红外线波段地面分辨率为240 m(编号为8)外,其余均采用4个工作波段(编号为4、5、6、7),地面分辨率均为79 m。TM共有7个波段,其中TM5(1.55~1.75 μm)、TM7(2.08~2.35 μm)为新增近红外波段,TM6为热红外波段,地面分辨率为120 m,其余波段地面分辨率均为30 m。ETM与TM相比增加了一个全色(PAN)波段(0.52~0.90 μm),地面分辨率达15 m,ETM6热红外波段的地面分辨率提高到60 m,其他7个波段的波长范围、瞬时视场角均与TM相同。OLI共有9个波段,地面分辨率为30 m,全色波段的地面分辨率提高到15 m,与ETM+相比有两个新增的波段,即蓝色波段(band 1:0.433-0.453 μm)和短波红外波段(band 9:1.360-1.390 μm),band1波段应用于海岸带观测,band9波段可运用于云检测。

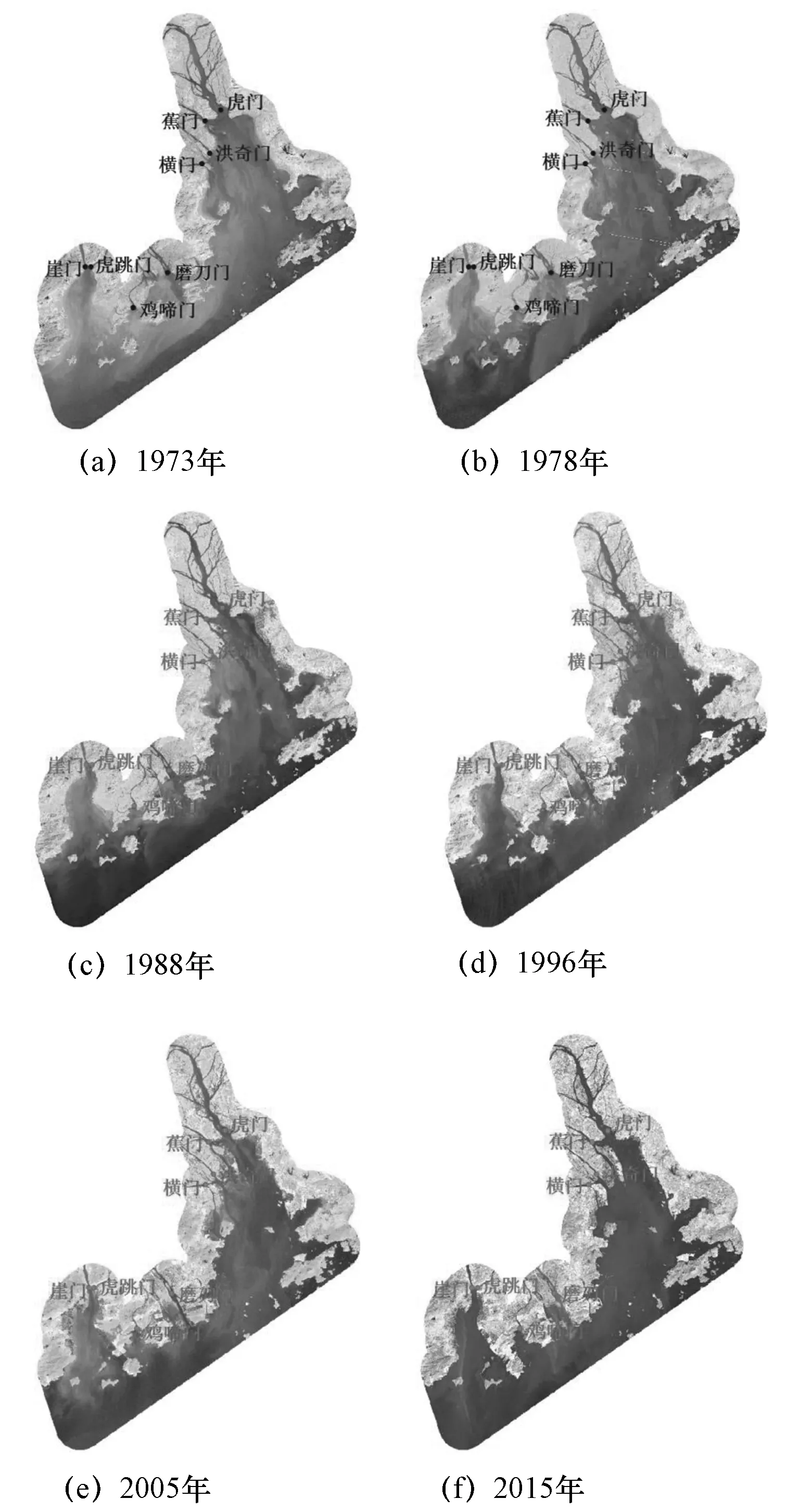

珠江口围填海监测主要采用1973—2015年的Landsat卫星数据,其中1973年采用Landsat-1 MSS,1978年采用Landsat-2 MSS,1988-2005年采用 Landsat-5 TM,2015年采用Landsat-8 OLI。并对遥感图像进行预处理,包括辐射定标、大气校正、几何校正,裁剪,其中影像几何校正中误差小于0.5个象元。图1分别给出了珠江口不同年份的多波段合成图。

图1 1973—2015年珠江口的Landsat图像

对珠江口围填海的生命周期进行分析的关键是对遥感影像进行分类处理,具体包括准备工作、室内判读、实地验证与成图总结4个阶段[7]。为便于遥感分类结果的面积量算,本文以1∶30万的地形图作为遥感影像的参考控制坐标[8-9]。因研究区使用遥感数据时间跨度较大、分辨率有所区别,如1973年和1978年的图像分辨率为79 m,1988年、1996年、2005年和2015年的图像分辨率均为30 m。为保证多时相分析结果的精度,首先对遥感图像进行重采样[10],并对影像进行线性增强处理,突出一些地物的细节信息。其次是对地物进行目视判读与分类处理,重点是获取围填海导致的新增土地类型及空间范围。

研究区地物类型主要包括水体、植被、城镇等。由于研究区为河口区与海洋交汇地带,首先基于水的光谱特性,确定不同时期的海岸线,用以作为判读其他地物的标志性地物[11],并通过多时相的对比分析获取围填海的发展过程。进一步以实地考察资料为辅助,校正在遥感图像上细节不明显、不能判读的信息,从而提高判读信息的完整度。基于珠江口1973—2015年遥感图像预处理结果,进行多时相合成,综合图像数字信息、色调、纹理和颜色等,利用机器分类与目视解译相结合的方法进行遥感图像分类,并结合实地调研资料对分类判读结果进行校正,提高分类精度。并进一步以1973年的遥感图像为底图,展现各阶段围填海生命周期分析的变化过程。

3 结果分析

3.1 历史演变时空过程分析

基于多时相遥感影像数据分类对比结果,获取了珠江口1973-2015年各时期围填海信息,为了方便统计分析以及综合考虑珠江口区域的经济发展状况与特点,将研究时间划分为5个阶段:1973-1978年,1978-1988年,1988-1996年,1996-2005年,2005-2015年。利用GIS空间分析与统计工具,获得了不同时间段珠江口海岸带的围填海面积,结果如表1所示。

表1 1973—2015年珠江口围填海面积

由表1可知,1973—1978年期间珠江口围填海没有明显的体现。从1978年开始围填海活动大量实施,1978—1988年这10年期间,围填海面积达到18 572 hm2,且主要集中在蕉门、洪奇门、磨刀门、虎跳门和崖门海域附近,围填海用地方式较为简单,以围垦和养殖等农业用途为主。1988—1996年,围填海面积达25 528 hm2,比前10年围填海面积大大增加,围填海区域集中在磨刀门三灶岛、鸡啼门高栏岛、横门南部、澳门氹仔半岛、香港大屿山为热点区域,土地利用类型仍然以围垦和养殖为主,但香港大屿山北部、澳门氹仔半岛、三灶岛和高栏岛填海主要为工业用途,尤其是香港国际机场、珠海机场、澳门机场和武桥码头建设。1996—2005年,围填海面积锐减,仅为前10年的一半左右,为13 911 hm2,集中分布在崖门左侧江门海域、洪奇门、深圳前海和深圳湾,围填海面积和集中分布区域减小,呈“小而分散”的特点[12];2005—2015年,围填海面积缩减至6 743 hm2,集中分布在蕉门南段、高栏岛北侧、澳门氹仔半岛、深圳宝安,主要为工业用途,如深圳宝安机场扩建,广州南沙港扩建,珠海武桥码头扩建等。

根据分类结果对比以及围填海方式来看,珠江口围填海过程主要开始于改革开放后,前期多是农民自发的将沿海滩涂湿地、潟湖围垦起来作为耕地和水产养殖,用于发展第一产业,在这一期间的围填海方式表现为无规划、无序、粗放的特点;中后期围填海速度逐步缓和,经济的发展和城市化的进程使人们开始关心围填海的规划与使用,新生成土地主要趋向于发展第二、三产业,并逐步从无序、无度向有序、有度发展[12-13]。

3.2 围填海特征及成因分析

3.2.1 围填海面积西多东少

珠江口区域围填海空间分布上呈现西多东少的特点,这主要与珠江三角洲的沉积地貌过程与特点有关。珠江三角洲的整体沉积过程和局部沉积模式独特使其形成古河口湾的形态、峡口地形(“门”)和基岩岛屿并存的地貌形态[5]。珠江口河口湾呈喇叭状,“八口入海”,最大的河口湾伶仃洋宽度超过35 km,珠江入海口门河口湾两侧沿海岬角处绝大多数为基岩海岸,而填海大多依靠现有岛屿。珠江口西侧海岸的入海口门相比东侧发育更丰富,水系更密集,入海方向与珠江入海口大致一致,河流带来更多的泥沙沉积量,且在近海处有众多基岩岛屿,因此珠江口西岸拥有得天独厚的自然地理条件用于围填海。而从围海工程的方式来看,主要包括顺岸围割、海湾围割和河口围割三类[14]。

3.2.2 社会经济西贫东贵

珠江口围填海规模、增长速率、类型在很大程度上受到经济发展过程与发展模式的影响。从经济发展过程来看,珠江三角洲传统社会经济发展中心是广州和香港,尤其是香港,在改革开放以前处于绝对优先地位。1980年,深圳和珠海特区同时成立,但珠江口东西岸社会经济发达程度且迥然不同。究其原因,主要是东部海岸的深圳更加靠近香港,而香港的社会经济辐射带动能力明显要高于西海岸的澳门。从粤港的复合辐射来看,东部海岸处于香港和广州的混合辐射区,而西部的珠海和中山只相当于边缘地区,这也从一定程度上表明,珠江口东部的深圳和东莞社会经济发达程度明显要高于西部的中山和珠海,最终导致了珠江口东西岸围填海利用方式在空间分布上的差异。另一方面,东莞处于香港和广州辐射中心的中间位置,故其围填海发展势头迅猛,但其空间发展也呈现无序的特点。

3.3 珠江口围填海周期分析

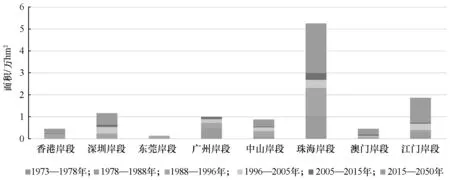

进一步制作珠江口围填海周期线图,如图2所示。从珠江口围填海周期线来看,1973―2015年,珠海岸段区域围填海面积最大,达到了3万hm2,占珠江口总围填海面积的46.3%;其次为广州岸段,达到1万hm2,占珠江口围填海总面积的15.4%;其他岸段均在1万hm2以下。在时间尺度上,香港与澳门岸段的围填海现象集中在1988―1996年和1996―2005年两个阶段,虽然香港、澳门特别行政区经济相对其他城市更为发达,但围填海现象却不像珠海等地如此频繁,对围填海及其环境影响的研究更为成熟[12]。

图2 珠江口各岸段生命周期图

同时,进一步对生命周期图及围填海主要用地类型进行分析发现,珠江三角洲地区滨海湿地受人类活动干扰十分严重,与自然演化过程相比,围填海活动是三角洲地区湿地演化的重要驱动[15]。在人类大规模的围海造田、港口建设等工程活动的影响下,海岸线发生变动,以耕作用地和城乡居民用地等景观为代表的半自然或人为景观占据了珠江三角洲总面积的60%以上[16]。珠江口东岸地区(例如:深圳、东莞)的城市化进程不断加快,由于受到地形限制,以工业为主的城镇用地不断向海洋扩展,使得大量养殖用地转变成城镇用地,而养殖业则继续通过新的围垦获得空间,这样的发展便形成了“围海养殖”—“城镇化占用”—“进一步围海养殖”—“城镇化占用”的养殖发展空间模式[17]。总的来说,珠江口围填海的生命周期显示其在西岸更有生命力,主要包括珠海、江门岸段等,未来珠江口西岸的围填海潜力面积将占到85%以上。

3.4 未来围填海趋势分析

根据历史围填海过程可知,岛屿形成与发展过程影响海水动力引起泥沙淤积,海岛周围大多以浅海为主,在围填海工程造价方面更实惠[14],围填海活动也大多以岛屿为基点。然而,围填海不是一个无休止的过程,经历一定阶段后必然趋向稳定甚至终止。此外,从围填海过程及空间分布特点来看,有的工程周围不宜再大量填海,比如机场周边有着严格的限高要求,在机场周边再围填海的投入产出比可能比较低[14]。

因此,综合考虑围填海历史演变规律、近岸水深、自然地理区位、沿岸经济发展特点以及政策导向等因素,利用GIS空间分析方法,获取珠江口未来围填海趋势格局图,如图3所示,并对可填海面积进行统计。结果表明,一些围填海确实是经济发展所必需,但相当多的围填海均是地方利益驱动所致[12],因此未来的围填海在短时期内不会停止,但国家和地方政府对围填海的规划也在逐渐加强。珠江口未来围填海的潜力面积大约为47 485 hm2,主要集中在淇澳岛、珠海、黄茅海和深圳前海附近沿海岸段。根据2013年国务院批复的《广东省海洋功能区划(2011—2020)》,广东对未来10年的围填海造地划定了红线,截至2020年,全省围填海造地规模控制在2.3万hm2以内[18],区划中围填海主要分布在广州南沙、东莞交椅湾、中山横门、深圳西部、珠海横琴等海域。这些政策表明政府开始不再盲目追求经济效益,从长远的眼光来看待围填海活动及其对河口三角洲植物、动物、土壤、水文等生态系统组成要素的影响[17-20]。

图3 珠江口未来围填海趋势格局

4 结论

本文利用遥感与GIS技术获取了珠江口围填海历史演变过程,制作了主要岸段的生命周期图,并分析了珠江口各区域岸段未来围填海潜力,为海岸带实施围填海工程规划提供相关分析依据。通过对珠江口的围填海历史演变过程分析发现,1973—2015年期间珠江口土地空间形态发生了巨大的变化,总体呈现增加的趋势,共增加了64 753 hm2,围填海规模呈现明显的空间差异,东西岸段围填海规模、发展速率及类型很大程度上取决于沿岸经济的发展状况;未来珠江口围填海发展,珠海岸段和深圳前海岸段是珠江口今后实施围填海热点区域,其他区域会相对减缓,围填海过程将会随着珠江口海岛被围填完成而终止,未来围填海的潜力面积大约为47 485 hm2。无论是作为第一产业还是第二、三产业的开发与发展,对各个地块的状态属性进行记录,统计,查询,分析,最终达到土地生命周期的良性发展最为重要。围填海面积的增大,也意味着近海的生态、环境、资源的破坏。进行大规模的围填海,尤其是在珠江入海口这样人口密集、经济发达、水文复杂的区域,其具有广泛的社会性和生态性,因此,要加强公众参与以提高围填海管理,地方政府亦不能为了眼前经济利益而随意大规模填海,加强海岸带开发管理,实施海洋功能区划是未来海洋空间可持续开发的关键。

[1] 李艳丽.土地生命周期管理模式探讨[J].黑龙江科技信息,2013(13):92.

[2] 刘伟,刘百桥.我国围填海现状、问题及调控对策[J].广州环境科学,2008,23(2):26-30.

[3] FRENCH P W.Managed realignment the developing story of a comparatively new approach to soft engineering[J].Estuarine,Coastal and Shelf Science,2006(67):409-423.

[4] VANKONINGSVELD M,MULDER J P M,STIVE M J F,et al.Living with Sea-Level Rise and Climate Change:A Case Study of the Netherlands[J].Journal of Coastal Research,2008(2):367-379.

[5] 吴超羽,包芸,任杰,等.珠江三角洲及河网形成演变的数值模拟和地貌动力学分析:距今6 000~2 500a[J].海洋学报,2006,28(4):64-79.

[6] 中国海湾志编纂委员会.中国海湾志·第十四分册(重要河口)[M].北京:海洋出版社,1998.

[7] 尹占娥,等.现代遥感导论[M].北京:科学出版社,2008.

[8] FUNG,T,LE DREW E.Application of principal components analysis change detection.Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,1987,53(12):1679-1658.

[9] MARTIN L R G.Change detection in the urban fringe employing Landsat satellite imagery[J].Plan Canada,1986,26(7):182-190.

[10] 陈水森,黎夏,邹春洋,等.利用遥感与G IS 分析珠江口番禺段近2 0 a来的沿岸变化[J].热带海洋学报,2001,20(3):21-26.

[11] 陈水森,黎夏,邹春洋.珠江口岸区近20年来土地利用变化基本特点[J].人民珠江,2001(5):52-54.

[12] 谢丽,王芳,刘惠.广东省围填海历程及其环境影响研究[J].江苏科技信息,2015(24):67-70.

[13] 陈海亮.浅谈广东省围填海的问题和发展对策[J].海洋与渔业,2011(15):28-29.

[14] 刘伟,刘百桥.我国围填海现状、问题及调控对策[J].广州环境科学,2008,23(2):26-30.

[15] IPCC.Climate Change 2007:Impacts,Adaptation,and Vulnerability.Contribution of working Group Ⅱ to the Forth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M].Cambridge:Cambridge University Press,2007.

[16] 高杨,吴志峰,刘晓南,等.珠江三角洲景观空间格局分析[J].热带地理,2008,28(1):26-31.

[17] 宋红丽,刘兴土.围填海活动对我国河口三角洲湿地的影响.湿地科学,2013,11(2):297-304.

[18] 广东省人民政府.广东省海洋功能区划(2011—2020年)[Z].2012.

[19] 高义,苏奋振,孙晓宇,等.珠江口滨海湿地景观格局变化分析[J].热带地理,2010,30(3):215-226.

[20] 吴涛.基于遥感技术的河口三角洲湿地景观生态健康评价[D].上海:上海师范大学,2010.

LifeCycleAnalysisofSeaReclamationinPearlRiverEstuarywithMulti-sourceRemoteSensingImageries

AI Bin1,OUYANG Xuemin1,HE Yingqing2

(1.School of Marine Sciences,Sun Yat-sen University,Guangzhou 510275,China;2.Pearl River Hydraulic Research Institute,Guangzhou 510611,China)

Sea reclamation is regarded as an important means to seek reservation space from sea for development when regional socio-economy develops to a certain stage.The Pearl River Delta is one of hot spots for society and economy development in China.It has great importance for overall development in coastal zone to explore its spatio-temporal process and analyze the future trends of sea reclamation.This paper mainly discussed the spatio-temporal process and periodical characters of sea reclamation in the Pearl River Estuary with the multi-source Landsat imageries.The results indicated that the sea reclamation in Pearl River Estuary was mainly performed after the reform and opening up policy carried out in 1978.Four typical periods could be divided during the process of sea reclamation.Each period presented different total areas and growth rates,which was concluded as follows:the areas of sea reclamation were about 18 572 hectares,25 528 hectares,13 911 hectares,and 6 723 hectares during the periods 1978—1988,1988—1996,1996—2005,and 2005—2015,respectively.By 2015,the total reclamation area in Pearl River Estuary was up to 64 753 hectares.The hot spots of sea reclamation were especially concentrated along the west coastline.The potential regions of Pearl River Estuary for sea reclamation project in the future were further anticipated with the analysis of life cycle diagram.Results indicated that the coastal zone in Zhuhai and the former parts of coastal zone in Shenzhen would be the focus areas in implementing sea reclamation.In comparison,other areas will have relatively lower probability of sea reclamation.Furthermore,islands located in the Pearl River Estuary will be inclined to be connected with terrestrial lands because of the continual reclamation,the sea reclamation process will be terminated at last.Life cycle analysis can provide scientific reference for making planning of sea reclamation in coastal zone.

Sea reclamation,Life cycle analysis (LCA),Satellite remote sensing,Coastal zone,Pearl River Estuary

2017-04-11;

2017-08-15

国家自然科学基金青年基金资助项目(41301418,41301452);广东省自然科学基金资助项目(2014A030313141);中山大学高校基本科研业务费专项资金资助项目(14lgpy06).

艾彬,副教授,博士,研究方向为海岸带综合开发与管理

P715;P23

A

1005-9857(2017)09-0018-07