生态译学话语构建的术语批评路径及其反思*

——知识生产与话语传播

刘润泽 魏向清

(南京大学, 南京 210023)

●翻译研究

生态译学话语构建的术语批评路径及其反思*

——知识生产与话语传播

刘润泽 魏向清

(南京大学, 南京 210023)

生态译学的理论构建实际上是中国译学话语实践中的一次创新尝试。对生态译学话语进行批评性研究不仅可以在一定程度上揭示出生态译学知识体系现阶段的合理性、有效性和局限性,从而有利于其理论话语体系构建实践的深化,而且同时还能为中国当代译学话语乃至人文社科学术话语的整体构建提供方法上的思考。术语作为理论话语体系构建的基础单位,在知识生产和话语传播过程中有重要的工具性价值。鉴于此,本文尝试基于生态译学术语建构生态译学话语批评路径,一方面对生态译学知识体系进行系统性描写与解读,另一方面借助Citespace可视化工具以及话语分析工具WordSmith Tools就生态译学话语传播现状作具体分析。由这一术语批评路径引起的反思是,在中国当代译学话语乃至中国当代人文社科学术话语的深度构建过程中,术语及其体系是实现理论知识具体化、话语结构双轨化以及话语表征双语化的关键。

生态译学;学术话语;术语批评;构建路径

1 引言

在中国当代译学研究领域,作为“开发本土学术资源的一面旗帜”①,生态译学自2001年创建以来一直备受关注。实际上,经过十多年的不断深化拓展,生态译学研究已初步形成一个独特的译学知识体系。之所以称之为“体系”,在很大程度上是因为生态译学“有自己的理论话语体系”②,有一套能比较完整地呈现其学理架构与内容的术语系统。

生态译学不同于中外既有译学研究范式,它尝试从生态理性视角对翻译活动的系统与人本特征进行隐喻化描写与构建。可以说,这种译学隐喻思维的理论生命力主要源自其基于术语系统构建、应用与传播的话语实践,其中也包括跨语的情况。对于这一“新兴的翻译研究范式”展开有关理论话语的持续研究,不仅关乎生态译学本身的合理性、有效性与局限性,还涉及其话语构建路径的普适性价值等重要问题。然而,结合现有文献来看,面向生态译学话语的反思意识与反思深度尚有不足。据中国知网(CNKI®)检索结果显示,截至2015年11月12日,以“生态翻译”为主题的文献数量逐年递增,共计986篇,而其中涉及生态译学本体话语研究的文献却只有50篇,其中13篇为综述类文献,其余则以生态译学术语个案研究为主,例如王宏(2011)、韩巍(2013)等。

术语作为构建理论话语体系的基础单位,是学科概念体系和知识网络的关键节点与重要线索。这一点在生态译学的话语实践中有显著体现。生态译学话语实践究其本质是知识生产与话语传播的复杂过程。其中,术语系统具有服务于知识生产与话语传播的双重工具性价值。那么,作为一种批评与反思研究,基于生态译学术语系统的类型特征、系统关联以及实际应用情况,可以为再次认识生态译学话语实践提供新的思路。术语批评路径对于进一步思考深度构建生态译学话语的可能性,乃至中国当代学术话语构建实践中的方法问题均有所裨益。

2 生态译学的术语系统与其知识生产

在《生态译学:构建与诠释》(胡庚申 2013)中,生态译学术语的系统性已有较为全面的呈现。作为对生态译学的最新思考集成,其附录页专门设有“生态译学主要术语中英对照表”。这为进一步从术语系统的视角揭示生态译学知识生产机制以及其中可能存在的问题提供宝贵的基础资源。在对照表的50个术语③中,带有生态学或生物学显性话语标记④的术语共计37个,占74%,这说明生态译学的知识谱系带有生态理性的深刻印记。根据概念结构特征,可将上述37个术语划分为两大类型。一类是直接来自生态学或生物学的跨学科借用术语,如“生态平衡”、“适者生存”、“多元共生”、“适应性选择”等。在翻译研究的知识语境中,这些跨学科借用术语的概念外延大多发生适应性或选择性变化并借以显性的话语方式,集中体现生态理性对翻译活动的解释力。与此同时,跨学科概念的借用能够进一步促生学科话语之间的交互,由此产生新的术语类型。这便是另一类术语,即以生态学或生物学话语为基础,同时结合翻译活动固有的特点,通过语素组合等方式新创的复合型译学术语,如“翻译生态环境”、“文本生态”、“翻译链”、“文本移植”等。这些复合型术语是生态译学特色话语的常见形态。

在生态译学知识生产的深化过程中,生态理性逐步成为生态译学知识体系的深层结构。翻译活动同自然生态的同构机理发挥出显著的概念隐喻功能,并由此生发全新的译学概念与术语表达,如“多维整合”、“事后追惩”、“译有所为”等。在本文统计的50个生态译学术语中,剩余的13个术语均属于这一类型。这些术语是跨学科知识交融的结果,也最能体现生态译学话语的创新之处。

生态译学术语的类型与分布特征能够较为直观地反映出生态译学知识生产的跨学科本质。而这一知识生产机制的合理性有赖于上述不同类型术语之间的逻辑关联。具体而言,以“适应—选择”为代表的跨学科借用术语多用于揭示翻译现象的本质。与这一本体论层面的理论话语相应的是由“文本生态”等复合型术语共同建构的认识论图景。这些术语大多在学科话语交互中产生,是重新认识翻译活动的话语工具。以此为基础,“多维整合”等创新型术语则集中呈现生态译学话语的方法与价值体系。如此,生态译学话语构建的内在逻辑逐渐明晰起来。

生态译学术语的类型与系统特征体现生态译学话语自主构建的本体价值。在中国当代译学话语构建中,这对于进一步思考基础译学知识单元的符号化与体系化等问题具有一定的启发意义。而在学术话语的动态发展过程中,理论语言需要不断从研究实践“言语”中获取深化发展的动力。也就是说,在当代情境下的学术话语构建实践中,话语传播特别是对外传播的有效性,亦即理论话语的应用价值是同样重要的问题。对此,生态译学术语系统的实际传播与应用情况可作为重要的研究线索。

3 生态译学的术语应用与其话语传播

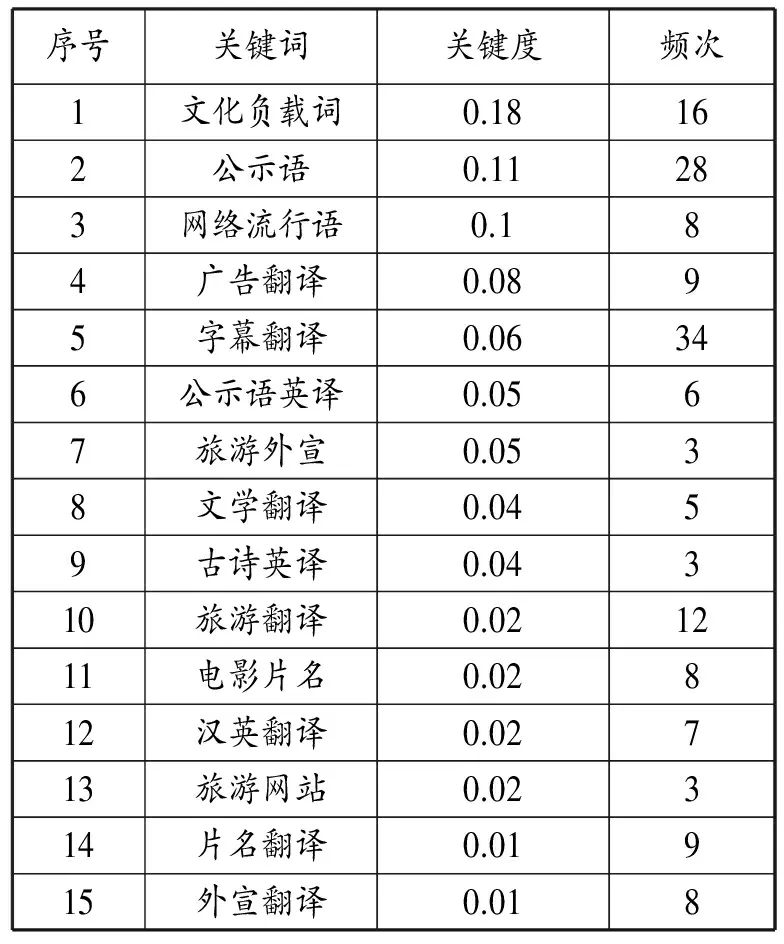

在生态译学话语的传播过程中,生态译学术语往往以“文献”关键词的形式出现。鉴于此,笔者在中国知网中检索得到2010年以来以“生态翻译”为主题的975篇译学文献,并运用文献计量学中的Citespace可视化工具(Chen 2006)绘制关键词共现图谱,如图1所示⑤。其中,关键词以节点的形式呈现,节点大小同其频次成正比,而节点间的连线代表不同关键词的共现关系。根据Citespace的分析参数,“关键度”(Centrality)大于0.1的关键词是核心话语标记,在节点边缘会有深色外圈突出显示。借助这一图谱能够捕捉到生态译学术语的实际应用情况。

图1 国内生态译学研究关键词共现图谱(2010-2015)

如图1所示,节点中的关键词涵盖生态译学术语的主要类型。其中有从生态学等知识源域中直接借用的术语,如“适应”、“选择”、“适应性选择”等;有通过学科交互新创的复合型术语,如“生态翻译环境”、“翻译生态环境”、“翻译适应选择论”等;还有在跨学科交融中生发的全新术语,如“三维原则”、“多维转换”、“译者中心”等。这一图谱初步表明,生态译学术语在国内现有的相关研究中已经得到较为系统的应用。进一步观察还可发现,在上述不同类型的术语集中,均含有附带深色外圈标志的关键节点,如“适应与选择”、“生态环境”、“翻译适应选择论”、“翻译生态环境”、“译者中心”、“‘三维’转换”等。这些术语具有不同知识类型的典型特征,共同搭建起国内生态译学研究的核心话语结构,进一步体现出生态译学话语传播中的系统性特征。

关于生态译学本体术语系统传播的具体情境,即生态译学核心话语涉及的研究维度与对象,同样可以从关键词图谱中找到答案,如表1和表2所示。

通过表1和表2可以发现,国内生态译学话语已经涉及翻译研究的主要维度,如翻译主体、翻译策略和翻译伦理,且涵盖包括文学翻译与应用翻译在内的多种翻译实践类型。如图1中左右两侧相应节点间密集的连线所示。这些代表不同翻译实践类型的关键词同生态译学本体理论术语有频繁的共现关系,这共同说明,在国内学术语境下,伴随着生态译学理论术语的系统性应用,生态译学话语已经进入相对稳定的传播应用期,并且,话语内容也逐步丰富。

至此,生态译学话语的应用价值已经在一定程度上得以体现,这其实也是对其话语本体价值的一种验证。但是,随着生态译学话语的应用推广,相应的建构性批评与反思却异常贫乏。我们不妨走出“自塑”的封闭空间,尝试借助“他塑”的角色,进一步思考生态译学话语的优化与深化问题。所谓“他塑”,是国际学术视野下西方学术圈对生态译学的接受与应用,亦即生态译学话语的对外传播情况。可以说,对外传播是当代情境中中国学术话语构建不可规避的核心问题,对于自创建之初就定位为“中西合璧”的生态译学而言,尤为重要。

表1 涉及研究维度的关键词

表2 涉及研究对象的关键词

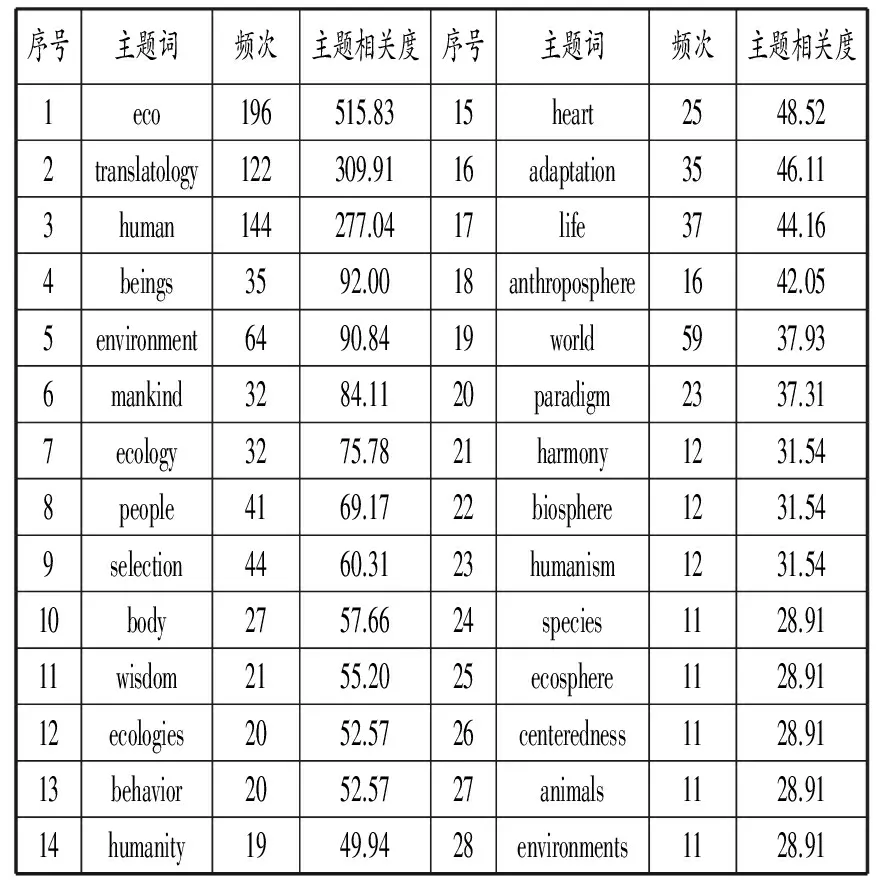

目前,国外学者对生态译学的探讨主要集中在《生态译学学刊》(JournalofEco-Translatology)上。笔者将其中国外学者撰写的英文论文以及评论⑥整合为微型主题语料库,累计36,765字,同时借助语料分析工具WordSmith Tools提取主题词⑦(表3),尝试捕捉生态译学核心术语的跨语传播情况,并以此对生态译学话语的对外传播现状进行初步分析。

如表3所示,总体来看,在国外相关英文文献中,生态译学话语主题词的主体部分多来自生态学或生物学术语,如beings,mankind,ecology,selection,species,animals等。据此可推断,生态译学话语中的生态隐喻思想是国外相关研究关注的重点。这一点还可以直观地通过形容词ecological显著的词丛结构(表4)呈现出来。

表3 国外英文生态译学文献语料主题词

表4 主题形容词ecological的词丛

相应地,在生态译学话语的对外传播过程中,跨学科借用术语概念的活跃度较高。例如,“选择”与“适应”作为生态译学核心术语,在跨语传播情境中依然占据重要的话语节点位置。其中,selection出现的频次及其主题相关度分别为44和60.31;adaptation分别为35和46.11,在关键词排位中均比较靠前。又如,eco作为该语料中主题相关度最高的概念,除了同translatology和translation搭配外,还频繁地同environment(s),humanism,system共现,用以传达“生态环境”、“生态人文主义”、“生态系统”等跨学科借用概念(见表5)。而这些出现频次高达49次的常见搭配又常常置于同翻译直接相关的语境中。据统计,位于eco左侧首位(L1)的搭配实词中,translational出现次数最多,共计29次。

在现阶段,生态译学的本体价值在西方相关研究中已经引起一定的关注。但其应用价值在现有的对外传播路径中似乎尚未得以显著体现,这同国内的传播境遇反差较大。根据本文掌握的语料来看,这在话语层面上直观地表现为,用以表征生态译学方法与价值体系的新创术语,即最能体现生态译学话语特色的术语,并未得以有效地跨语传播和应用。例如,在本文收集的语料中,未发现“译有所为”(doing things with translation)、“整合性适应选择”(holistic adaptation and selection)等新创概念的英译表达;而核心术语“译者中心”(Translator-centredness)只出现7次,其中5次集中在同一篇文章中,剩余2次只是在开幕致辞中简要提及⑧。

表5 eco 右侧首位(R1)搭配实词统计

生态译学话语中外传播境遇的不同在一定程度上能够说明学术话语“自塑”与“他塑”之间的差距和差异,这其实真切地反映出中国当代学术话语构建及其研究面临的特殊路径问题。实际上,术语作为学术话语实践依赖的符号工具,同样也是用以思考并旨在解决这一路径问题的批评工具。我们不妨借助术语批评的路径,直面生态译学话语实践中的问题,并从中反思中国学术话语构建的特殊性。

4 生态译学话语构建研究术语批评与反思

所谓术语批评,主要是就术语在学术话语构建中的思维性工具价值而言的,即基于术语的认知功能和社会功能,对学术话语的本体与应用价值进行系统描写、评价与反思。基于术语批评路径,本文认为,术语作为学术话语的结构单位和建构元素,能在丰富理论知识内容、更新学术话语结构与优化学术话语的语言形式这3方面发挥特有的作用。这不仅是深化生态译学话语的关键,同时也能为学术话语整体构建提供有益的参考。

首先,关于生态译学的理论知识,目前尚缺少更加细化的方法论体系。这或许是目前国外相关应用研究比较少见的直接原因。实际上,在国内相关应用研究中,翻译方法方面的生态译学术语也不常见。在本文检索到的975篇文献中,相关核心术语如“掏空”、“依归”、“仿生”等几乎都未作为关键词出现。这同其他类型的术语相比,使用频率明显过低。从术语批评的路径来看,解决这一问题须要尝试激活生态译学知识生产机制,利用翻译活动同自然生态的概念隐喻,从跨学科术语化入手,挖掘和创造具有科学效度的译学概念和术语。例如,生物基因的可复制性、可组合性以及可变异性,能为探究多语文本生态中“语义基因”的跨语传递问题提供有益的启示。这类具有显著工具理性的译学术语是实现理论知识具体化的关键,同样也是用以评价学术话语方法论体系的成熟度及其科学性的重要参照。

其次,关于生态译学的知识结构,可能须要进一步突出“双轨制”构建取向。所谓“双轨制”,即借助术语体系建构“存异”与“求同”共存的学术话语机制。具体而言,一方面须要构建面向中国学术传统的术语体系,实现“独立的中国话语的‘建构与传播’”(庄琴芳 2007:96);另一方面须要挖掘同一知识主题下中西知识谱系之间的关系,构建服务于中西学术融通的术语体系。就生态译学的话语构建而言,道格拉斯曾明确指出,中国研究者对于中国传统思想的阐释还不够⑨。也就是说,如何合理地进行中国传统学术思想范畴与概念的现代化诠释,是生态译学话语深度构建须要重点关注的内容。例如,“天人合一”、“以人为本”等概念或许可以用以突出生态译学的地方性;传统译学术语“信”或许可以融入以“译者责任”、“事后追惩”等为核心的译学伦理知识结构,等等。这种“存异”意识的价值在于打破“求同”的单向性,从而促进学术话语行为的交互。其实,中国学术话语的构建也正是在中西视域下展开的。在以西方普遍性知识为主导的现代性情境中,学术话语构建更应该遵循知识生产的本质规律,合理地凸显中国本土学术思想的合法性地位,打造“双轨制”理论术语体系。

此外,生态译学术语体系的双语化,即生态译学话语的语言形式仍是一个需要系统考虑的问题。根据本研究的初步结果,生态译学话语的跨语呈现方式,即术语的系统译介与接受是其当下对外传播中面临的巨大挑战。现有术语译名往往难以恰当地呈现原术语的学术意义。例如,“译者中心”在生态译学中既可描述翻译现象,又可作为翻译原则,单通过translator centeredness无法充分传达,原意在跨语情境下的应用价值会在一定程度上被弱化。对此,可以在现有的汉英术语对译的基础上,借助专著、辞书等话语载体,通过语境化等深度描写的方法,系统地传达并规约相关术语及其系统跨语使用的具体情境,以充分展现这些概念的“厚度”。术语系统的双语化,直接关系到学术话语跨语译介的有效性,也是“双轨制”话语机制须要最终解决的语言问题。

5 结束语

本文以生态译学术语系统为线索,从知识生产和话语传播视角描述生态译学话语构建现状,评价生态译学作为一个新型译学知识体系的合理性和有效性,同时借其反思现阶段该理论话语在内容、结构和译介等方面存在的局限性与优化潜势。这一术语批评路径对拓展学术话语构建研究的新思路或许有一定的参考价值。

生态译学话语构建的复杂性在一定程度上还能够反映出中国当代译学话语乃至人文社科话语构建所面临的共性问题,即中西知识体系之间的复杂关系。总体来讲,中西学术传统分别代表两个异质性知识系统。作为对自身低势位学术文化历史情境的反思,中西互动在中国学术话语实践与研究中须要严肃对待。如何让异质性话语互动起来,显然是中国翻译研究,特别是中国术语翻译研究须要着重思考的问题,这其中涉及到术语及其系统作为话语工具、知识载体与文化身份等复杂性问题。从本研究来看,欲深入探究这些问题,基于术语及其翻译研究的路径具有一定的可操作性。其普适价值究竟如何,值得重视并积极探索。

注释

①引自许钧,《生态翻译学——建构与诠释》序言,北京:商务印书馆, 2013。

②同上。

③鉴于术语的简明性本质特征,未将列表中的“论、学一体”和“适应与选择的交替循环”统计在内。

④这些话语标记包括“共生”、“移植”、“适应”、“选择”、“群落”、“群体”、“生态链”、“生态平衡”等,均可在《牛津生态学辞典》(Michael Allaby编. 上海:上海外语教育出版社, 2001)以及名词委在线名词数据库的相关学科中(http://www.cnctst.cn/Search/Result?flag=1&p Code=GB)查找到。

⑤文献时间跨度为2010年1月1日至2015年11月12日,文献类型包括期刊、会议论文和优秀硕博论文。2009年之前的11篇文献发表时间分散,为兼顾视效的简洁性,Citespace知识图谱有两个度量指标,即模块化系数(modularity)在0.4至0.8之间,且轮廓系数(Silhouette)在0.5至0.9之间。图1的modularity值为0.6251,silhouette值为0.6283,均已达标。

⑥来自目前已出版的4期《生态译学学刊》,均由胡庚申教授提供,共计14篇,特此郑重鸣谢!

⑦指主题相关度为正义、不含专名的名词。剔除的专名有 China, Confucius, Gengshen, Hu, Mencius.考虑到对照语料的规模与相关性,本研究将IntroducingTranslationStudies:TheoriesandApplications(Munday 2009)作为参照语料。

⑧其中, 5次出现在道格拉斯的文章“Eco-translatology and the Mencian ‘Four Shoots’(si duan)”中;另外2次出现在Roberto A. Valdeón和Zoya Proshina在第三届国际生态翻译研讨会的致辞中。

⑨见Douglas R. Eco-translatology and the Mencian “Four Shoots”(si duan)[J].JournalofEco-Translatology, 2012(2). 原文为:“It is quite true that early Chinese thought is far more ecological than mainstream Western thought, ...But Hu doesn’t devote a great deal of attention to these roots, and on their face they seem somewhat contradictory.”

韩 巍. 对“翻译生态环境”、“适者生存”的重新审视[J]. 外语学刊, 2013(1).

胡庚申. 生态翻译学:建构与诠释[M]. 商务印书馆, 2013.

王 宏. 生态译学核心理念考辨[J]. 上海翻译, 2011(4).

庄琴芳. 福柯后现代话语观与中国话语建构[J]. 外语学刊, 2007(5).

Chen, C. CiteSpace II:Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature [J].JounaloftheAmericanSocietyforInformationScienceandTechnology, 2006(3).

Munday J.IntroducingTranslationStudies:TheoriesandApplications[M]. Routledge, 2009.

定稿日期:2016-12-15

【责任编辑王松鹤】

Terminologie-critiqueintheConstructionofAcademicDiscourse— As Exemplified by Eco-translatology in Its Knowledge Production and Discoursal Dissemination

Liu Run-ze Wei Xiang-qing

(Nanjing University, Nanjing 210023, China )

eco-translatology; academic discourse; terminologie-critique; academic discoursal construction

*本文系国家社科基金重点项目“人文社科汉英动态术语数据库的构建研究”(11AYY002)的阶段性成果。

H319.5

A

1000-0100(2017)03-0074-6

10.16263/j.cnki.23-1071/h.2017.03.014

The development of eco-translatology could be viewed as a practice of academic discoursal construction. It entails naturally those questions about its legitimacy, effectiveness and limitedness. The answers could be found in an objective and systematic way by the vehicle of its terminology, which forms an underlying structure of its discourse body. With the aid of Citespace and WordSmith Tools, the preliminary findings point to the fairly logical functioning and the partially successful dissemination of eco-translatology. The implication of this terminology-based critical study is that for the further construction of the academic discourse of eco-translatology, terminologization could serve as a critical route in practice in the conceptual substantialization, double-track structuring and bilingualized presentation of its specialized knowledge. The methodological significance attached to terminology, namely, the terminologie-critique, might also be applicable in the studies of Chinese academic discourse in general at contemporary times.